本科农业院校的特色专业分析

——以城乡一体化为视角

马小友,刘丽 ,郭建伟 ,李新举

(1.济宁市高级职业学校,山东 济宁 272100;2.山东农业大学,山东 泰安 271018)

一、本科农学院校概况

(一)地域分布

1949年建国之初,全国独立设置的高等农业院校只有18所,综合大学农学院30所,多分布在沿海地区,内地较少。1952年,中央决定学习苏联采用计划经济模式,在全国范围内进行高等学校院系调整,把设在综合大学的农林学院和系、科、组调整出来,组成独立的农业院校。1954年,全国高校调整后,原48所农业院校(系)变成了30所单科性的农学院,除吉林、青海、宁夏、西藏四省区外,全国各省、自治区至少有1所独立设置的农业高等院校[1]。

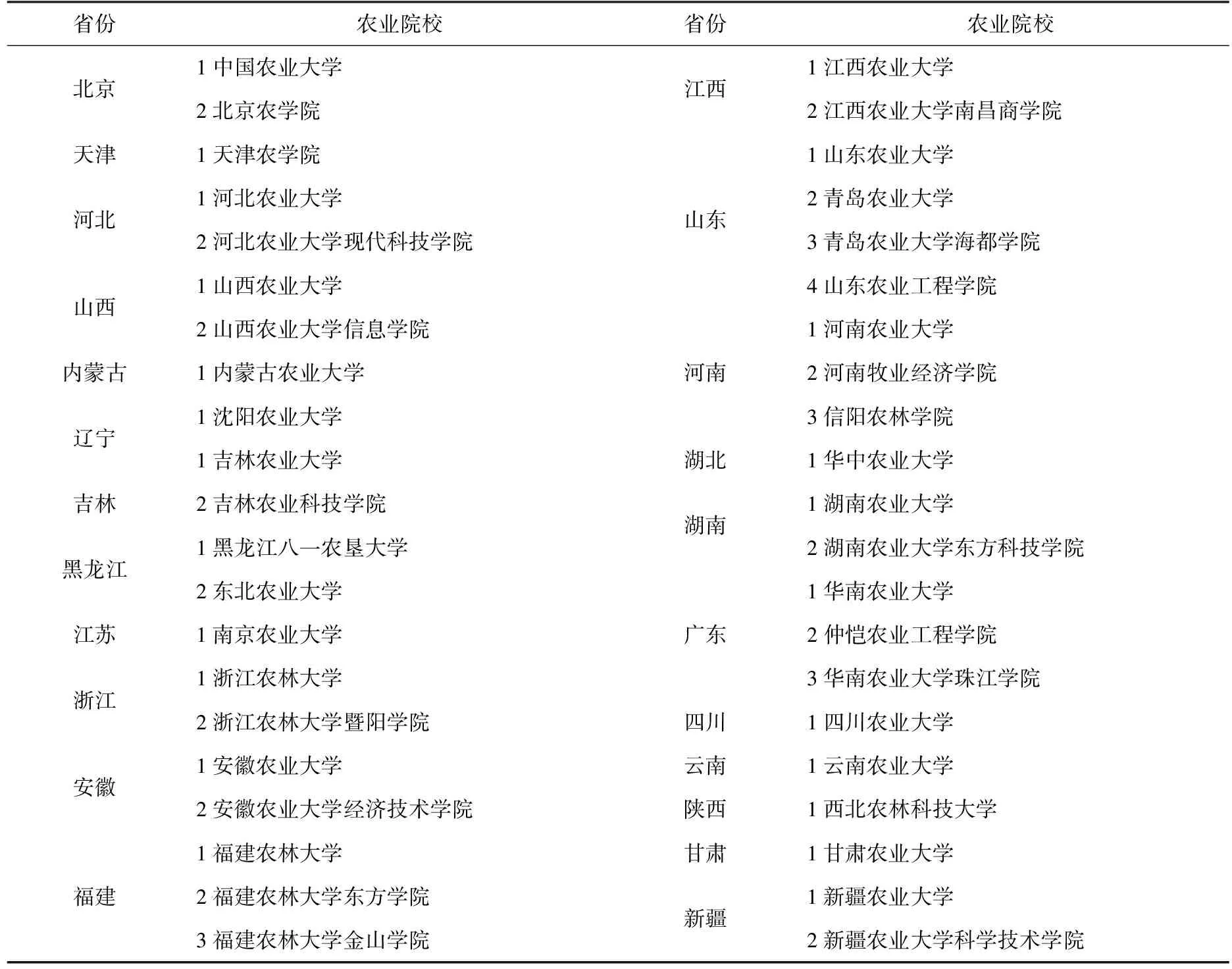

时至2016年,全国有公办本科农业院校31所(其中部属院校4所,地方院校27所),民办农业独立学院11所,如河北农业大学现代科技学院、山西农业大学信息学院、浙江农林大学暨阳学院等。上海、广西、海南、重庆、贵州、西藏、青海、宁夏8省份没有独立办学的农业本科院校,详情如表1所示。

(二)学科和专业设置

新中国建立后一段时间内,中国实行的是计划经济,形成典型的城乡分治、工农有别的城乡二元结构。城乡之间工农之间,壁垒森严,井水不犯河水。高等教育实行“统招统分”,各门类的高校由中央各部委“条条管理”为主,所办学科和专业由主管部门严格审核,相互之间不越雷池半步。农业院校领导关系实行在农业部的统一领导下,由农业部或各省(直辖市)人民政府农业厅(局)直接管理的办法;各省(直辖市)人民政府农业厅(局)机构内设立教育处室,负责管理教育工作。在此框架下,农业院校主要办农口专业。

1998年,国家大规模调整本科专业,专业种数由504种减少至249种,调减幅度为50.6%,农学类本科专业由37种调整为16种,将农业机械、农业水利工程等农业工程类专业等从农学类独立出来,列入工程类专业,将农业经济管理、土地管理等专业从农学类独立出来,列入新设的管理类专业。

表1 全国本科农业院校地域分布一览表

注:数据来源于2016年教育部颁布的高校名单,不含林业院校、水产院校。

2012年,国家又对本科专业进行了调整,农学类本科专业共分为7大类27个专业。具体分为植物生产类6个专业(农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程)、自然保护与环境生态类3个专业(农业资源与环境、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治)、动物生产类1个专业(动物科学),动物医学类2个专业(动物医学、动物药学),林学类3个专业(林学、园林、森林保护),水产类2个专业(水产养殖学、海洋渔业科学与技术),草学类1个专业(草业科学),在这18个专业的基础上,又设了9个特色专业,植物生产类5个特设专业(茶学、烟草、应用生物科学、农艺教育、园艺教育),动物生产类2个特色专业(蚕学、蜂学),动物医学类1个特设专业(动植物检疫),水产类1个特色专业( 水族科学与技术)。

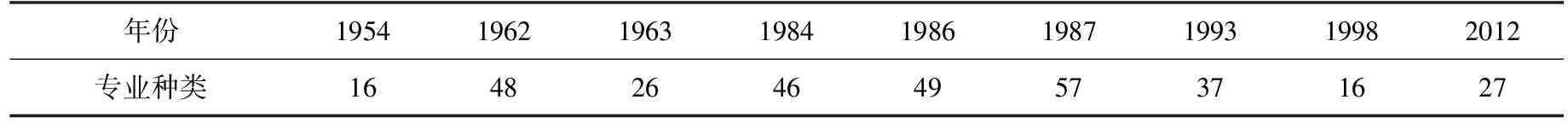

建国以来,本科农业院校专业设置变化情况如表2所示。

表2 农业院校本科专业数量变化情况表 单位:个

注:1998年调整前专业种类为农业院校本科专业数,1998年调整后,专业种类为本科农学类专业数。

20世纪末,适应政府机构改革的需要,国家调整高校管理体制,1998 年8 月《中华人民共和国高等教育法》颁布,以法律形式规定高等教育管理体制实行中央和地方两级管理,国务院教育行政部门主管全国高等教育工作、其他部门在职责范围内负责有关工作,此后逐步确立了中央和地方两级办学、以地方管理为主的高等教育行政体制。2000年起,中国农业大学、南京农业大学、华中农业大学、西北农林科技大学由教育部直接管理,其他农业院校均由地方管理。

此时的中国高等教育取消“统招统分”,代之以“招生并轨,自由择业”。2002年党的十六大报告提出“统筹城乡经济社会发展”;2004年十六届四中全会提出了“工业反哺农业、城市支持农村”的方针,城乡壁垒、工农壁垒逐渐被削弱;2007年党的十七大提出,要建立以工促农、以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化新格局;2012党的十八大报告提出,要推动城乡发展一体化,加大统筹城乡发展力度,促进城乡共同繁荣,指出推动城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径。

在城乡一体化的背景下,农工商融合发展,农业院校的学科由农学向理、工、管等多学科方向发展,时至今日,农业院校已发展成综合性大学,开设的专业覆盖学科门类一般都达到7个(农学、工学、文学、理学、经济学、管理学、法学)以上,特别是农学、工学、理学和管理学四个学科门类在农业院校中的覆盖率达到100%。据调查,农业院校开设的本科专业中,农学类专业占全校专业总数的平均比例为20.64%,涉农类专业的平均比例为8.52%,非农专业的平均比例达70.84%[2]。部属农业院校与省属农业院校的比例结构基本一致,学校层次对专业类型的影响不大。

二、农业院校的特色专业

全国农业院校在办好农学类专业的同时,积极开拓进取,开设了众多非农专业,国家颁布的本科农学类专业为27个,中国农业大学开办的本科专业总数达到65个,南京农业大学开办的本科专业达到62个,山东农业大学开办的本科专业达到89个。在长期的服务“三农”、服务“城乡发展”过程中,各地农业院校形成了各自特色鲜明的专业,众多学子“慕名而来”,学成之后,服务社会,报效国家。本文依据传统划分,分四大区域来考察农业院校的特色专业。

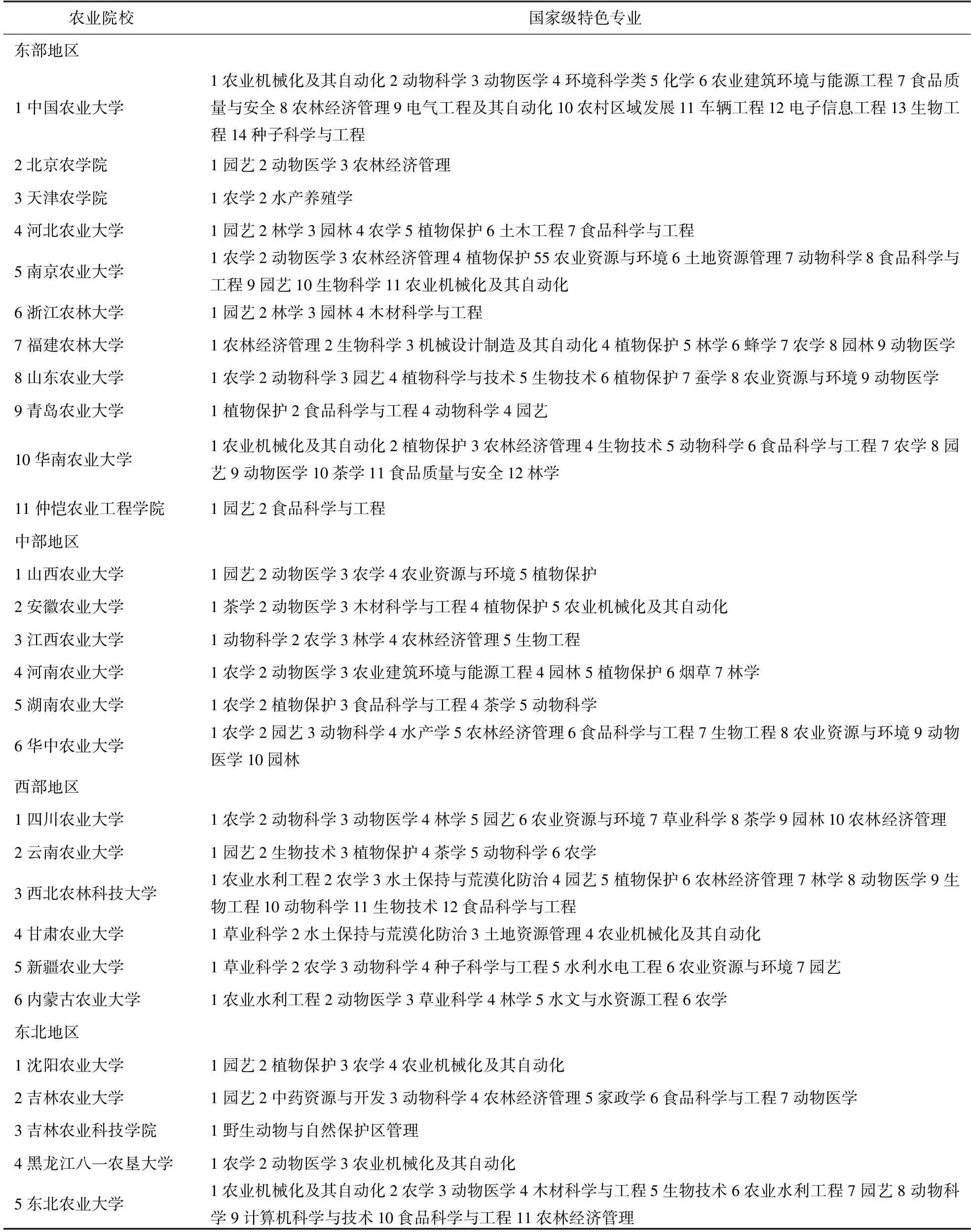

东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、福建、山东、广东、海南10个省(直辖市),其中上海和海南没有独立办学的农业大学,因此仅考察8个省份的城乡一体化水平。2014年这8个省份的城乡一体化水平平均为2.91[3]。总的来看,东部城乡一体化水平高,气候条件、资源条件和经济基础均较好,农业院校多学科融合发展程度高,专业链长,专业特色突出。依据教育部公布的7批高校国家级特色专业,东部地区共有11所农业院校有国家级特色专业,特色专业较多的农业院校有中国农业大学(14个)、南京农业大学(11个)、华南农业大学(12个),这三所农业大学引领着全国农业院校的发展方向。特色专业较少的农业院校有北京农学院(3个)、天津农学院(2个)、浙江农林大学(4个)、仲恺农业工程学院(2个)。

中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖南、湖北6个省,是中国重要粮食生产基地、能源原材料基地、装备制造业基地和综合交通运输枢纽,在全国经济发展中起着重要作用。2014年中部6省城乡一体化水平平均为0.69[3]。中部地区城乡一体化发展水平一般,农业相对发达。共有6所农业院校有国家级特色专业,华中农业大学有10个特色专业,河南农业大学有7个特色专业,其余4所各有5个特色专业。特色专业以农学类为主,没有像东部地区那样表现出明显的农工商融合发展的趋势。仅有华中农业大学特色专业较多,由传统的农学类专业向食品科学与工程、生物工程、园林等工学类专业和农林经济管理专业延伸。

西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古、广西11个省(直辖市),其中重庆、贵州、青海、宁夏、西藏、广西6个省(直辖市)没有独立办学的农业院校,因此仅考察5个省份的城乡一体化水平。2014年这5个省份城乡一体化水平平均为0.58。西部地区城乡一体化水平较低,特色专业相对较少。甘肃农业大学将土地资源管理、农业机械化及其自动化建设成国家级特色专业,实属难能可贵,这两个专业有助于提高西部地区城乡一体化水平。西北农林科技大学有12个特色专业,四川农业大学有10个,其余农业院校有4~7个特色专业。

东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3省,被誉为新中国的“工业摇篮”,同时又是国家的重要粮食生产基地。2014年东北3省城乡一体化水平平均为0.61[3]。东北地区共有5所农业院校有国家级特色专业,东北农业大学有11个国家级特色专业,吉林农业大学有7个,其余农业院校有1~4个。沈阳农业大学、黑龙江八一农垦大学、东北农业大学均把农业机械化及其自动化专业建设成国家级特色专业,适应了东北平原地广人稀适合机械化作业的需要。吉林农业大学把中药资源与开发、家政学专业建设成国家级特色专业,在全国农业院校中仅此一家,实现了农医法融合发展,实属难能可贵,这反过来又有利于城乡一体化水平的提高。

全国农业院校特色专业情况如表3所示。

表3 全国农业院校特色专业一览表

注:数据依据教育部公布的7批高校国家级特色专业整理而来。

从全国范围来看,中国农业大学、南京农业大学、华中农业大学、西北农林科技大学4个部属院校特色专业多,专业链条长,农理工管等学科融合发展程度高;地方院校中,城乡一体化水平高的地区,农业院校特色专业较多,农理工管等学科融合发展程度较高。

农学、园艺、植物保护、动物医学、农业机械化及其自动化、农林经济管理等6个传统专业都建设成国家级特色专业的大学仅有南京农业大学、华南农业大学两家,把园林、农业资源与环境等新兴专业建设成国家级特色专业的有华中农业大学、四川农业大学,把茶学建设成国家级特色专业的有华南农业大学、安徽农业大学、四川农业大学、云南农业大学,把土地资源管理专业建设成国家特色专业的仅有南京农业大学、甘肃农业大学,把电气工程及其自动化、农村区域发展、车辆工程、电子信息工程等专业建设成国家级特色专业的,仅中国农业大学一家,把土木工程专业建设成国家级特色专业的仅有河北农业大学,把蜂学建设成特色专业的仅有福建农林大学,把蚕学建设成特色专业的仅有山东农业大学,把烟草建设成特色专业的仅有河南农业大学,把计算机科学与技术建设成特色专业仅有东北农业大学一家,把水文与水资源工程建设成特色专业的仅有内蒙古农业大学一家,把野生动物与自然保护区管理建设成特色专业的仅有吉林农业科技学院一家。

三、农业院校的发展对策

在城乡一体化视野下,在全球化视野下,高等农业院校必须跳出井台,以宽阔的视野,以海纳百川的胸襟,立足于自己的优势和特色,全方位谋求发展。

(一)建立高校特色专业发展战略

特色是高校的生命力,高校特色由专业来体现,因此国家要下力气建立高校特色专业发展战略。一是国家制定相关的法律法规 ,让高校特色专业发展走上法治轨道,避免同质化、低水平重复建设。二是制定高校特色专业建设国家标准,顺应城乡一体化发展潮流,顺应农理工管等多学科融合发展的潮流,参照国际公认的专业建设标准,考虑区域特色,制定全国农业院校统一的专业建设标准,以此引导全国专业规范化、高水平发展,提高整体教育水平,在达到国家统一标准的前提下,追求特色发展,追求创新发展,追求原创性国际一流成果。三是完善高校特色专业建设机制,引进海外高层次人才和培养国内专业(学科)带头人并重,不拘一格降人才,建设优秀的人才梯队,去掉过多的行政色彩,杜绝外行领导内行的错误做法,回归学术本位,回归人才培养本位,遵循专业发展的客观规律,瞄准一二三产业融合发展,瞄准世界一流学科,创造良好的条件,围绕学科特色与研究方向,构建具有行政服务与学术事务双重职能的专业化、综合性学术平台,实现国际学术机构、一流研究成果与优势特色学科三者间的相互促进,推进学术研究的良性循环[4]。四是国家加大财政投入,保证高校特色专业建设有足够的资金来源,从世界看,各发达国家财政对教育的投入占GDP 的比重早在1985 年就达到5.2%,发展中国家为4.5%[5],中国从2012年起才达到4%。2000—2007年,发达国家对高等教育的财政投入占GDP的比重为1.06%,发展中国家对高等教育的财政投入占GDP的比重为0.78%,而中国对高等教育的财政投入占GDP的比重为0.62%[6]。发达国家高等教育财政投入占总经费的平均比例达到68.75%,其中法国、德国、英国分别达到86.67%、84.62%、75.0%[7],而中国高等农业教育财政投入占总经费的平均比例仅56.0%,因此必须加大国家财政投入,重点投向特色专业建设。五是提高高校特色专业建设的科技支撑,科学技术日新月异,高校特色专业必须超前发展,引领科技前沿,绝不可因循守旧、得过且过。

(二)建立高校帮扶国家战略

在主管部门的统一领导下,在相关部门的协助和监管下,建立高校帮扶国家战略。高校之间一对一结成帮扶对子,力量强的帮扶力量弱的,专业特色鲜明的帮扶专业普普通通的,要像精准扶贫一样,有板有眼、绘声绘色,尽善尽美,名至实归。大帮扶,大发展,大提升,全面提高教育水平,全面提高服务国民经济建设、城乡一体化建设的能力。

具体到农业院校,首先建立农业院校之间的帮扶机制,部属院校帮扶地方院校,东部地区帮扶西部地区,南方地区帮扶北方地区。农业院校内部建立联盟,共建实验室,共建发展平台,教师全国巡回授课,师生扩大合作交流,实现资源共享、师资共享、成果共享。农业院校与其他名校建立帮扶机制,农业院校新建设的工学、文学、理学、经济学、管理学、法学等学科,力量普遍薄弱[8],要主动寻求其他名校的帮扶,可以按学科或者专业与其他名校结成帮扶对子,互通有无,取长补短,同心同德,共建共享,快速提高整体教育水平。

(三)改革农业院校的管理体制

1998年8月颁布的《中华人民共和国高等教育法》,以法律形式规定国务院教育行政部门主管全国高等教育工作,同时又规定其他部门在职责范围内负责有关工作。2009年5月,农业部、教育部在北京签署协议,双方将从资金、项目等方面对8所高校(中国农业大学、西北农林科技大学、南京农业大学、华中农业大学、西南大学、吉林大学、上海交通大学、浙江大学)进行重点支持,推动这些学校更好地服务“三农”建设。后来农业部陆续与部分省签署协议,将长江大学(原湖北农学院与其他院校合并而来)、甘肃农业大学、湖南农业大学、华南农业大学、东北农业大学、河南农业大学、河北农业大学、安徽农业大学、山西农业大学、山东农业大学、江西农业大学、沈阳农业大学、福建农林大学等13所高校纳入省部共建行列。

事实上,农业院校肩负着服务“三农”职能,离不开农业部门的领导和支持,必须改变农业院校的管理体制,实行教育部门、农业部门共管,可以采取教育部门取名、农业部门取实的管理体制,将所有农业院校纳入部部共建或部省共建的行列,在教育部、农业部、地方政府的支持下,农业院校能在农业科研、成果转化、技术推广、农民培训等方面得到长足发展,能更好地服务“三农”,更好地服务城乡一体化。

(四)积极开展国际合作与交流

从国内看,农业院校内部有差别,需要相互帮扶,共同提升;从国际上看,与发达国家农业院校的差距也很明显,需要积极开展国际合作与交流,缩小差距。开展国际合作与交流有两个方向,一是面向美欧发达国家,学习农业机械化、自动化、专业化、标准化,学习生态农业、精准农业、高科技农业,提升中国农业现代化水平;二是面向“一带一路”沿线国家,配合“一带一路”倡议,与沿线国家开展高等农业教育合作与交流,互通有无,扬长避短,相互促进,共同提高,为世界农业发展作出应有的贡献。

[1]张敬尊,杨思尧,王广忠.新中国普通高等农业教育五十年回眸[J].世界农业,1999(12):21-23.

[2]胡学.我国中部地区髙等农业院校本科专业结构优化研务[D].江西:江西农业大学,2012

[3]白永秀,吴丰华,赵而荣等.2016城乡发展一体化水平评价报告[M].北京:中国经济出版社,2016:70-71.

[4]闵祥鹏.国际学术机构、一流研究成果与优势特色学科建设——基于全球主要学科评价标准的分析[J].教育现代化,2016(15):37-40.

[5]黄奇昌,白梅.高等农业院校教育经费短缺的原因及其对策研究[J].绵阳经济技术高等专科学校学报,2000(4):57-60.

[6]岳昌君.高等教育经费供给与需求的国际比较研究[J].北京大学教育评论,2011(3):92-104.

[7]OECD.Education at a Glance 2014[EB/OL].http://www.oecdilirrary.org/education /education -at-a-glance_19991487.

[8]胡金波.论高等农业院校的比较优势与发展选择[J].中国农业教育,2000(4):12-15.