《思维与语言》的哲学思想解读

刘运锋

(1. 北京外国语大学 中国外语与教育研究中心, 北京 100089; 2. 安徽工程大学 外国语学院, 安徽 芜湖 241000)

0 引 言

维果茨基(Lev Semenovich Vygotsky, 1896~1934年, 以下简称维氏)是苏联著名的心理学家, 社会文化历史学派创始人。 他在短暂而丰富的学术生涯中对思维与语言的关系做了大量理论和实验研究。 《思维与语言》(ThoughtandLanguage)一书在他去世后同年出版, 具有原创性的理论和方法论贡献, 是人类心理学思想宝库中的一块瑰宝。[1]思维与语言的关系是哲学、 心理学、 语言学等学科一直共同关注和争论的话题, 而维氏对此的独特研究与当时国内心理学研究危机有关, 具有鲜明的历史痕迹。

20世纪20年代苏联心理学研究有源自美欧的行为主义心理学、 精神分析学、 格式塔心理学等多种学派。 学派间理论立场和方法论各不相同, 辩证法与形而上学、 唯物主义与唯心主义、 实验法与内省法等冲突导致了心理学研究危机。[2]18为走出危机, 心理学研究提倡实验或实证的方法, 既不预设哲学立场, 也不接受任何未经验证的理论。 即使不能完全“哲学化”, 心理学研究也要从马克思和恩格斯作品中寻求哲学基础, 拒绝借鉴西方理论。[3]然而, 近年来的研究认为维氏辩证地结合国内和西方不同的理论和方法论阐述思维和语言的关系, 将心理学研究推向了一个新的高度。[4-8]为进一步了解和传播维氏的学术思想, 本文以其论著《思维与语言》所体现的理论和方法论为研究对象, 结合相关文献对其思维与语言论背后的哲学思想进行全面阐释。

1 维果茨基的思想渊源

维氏生活的年代恰逢西方哲学发生认识论到语言论转向、 结构主义语言学兴起和国内社会发生变革的时期。 近代哲学的认识论存在经验主义和理性主义阵营。 培根认为经验是真知的可靠基础, 主张用从个别到一般的归纳法去认识世界。 笛卡尔主张用从一般到个别的演绎法, 从人的理性角度思考世界。 唯实论与唯理论之争影响深远, 特别是笛卡尔的“主客二分、 身心二分”的二元论“让西方哲学家忙了好几百年”[9]29, 影响了同时期心理学、 语言学等学科的发展, 也使客观心理学与主观心理学研究之间的冲突长达两、 三百年。[2]14即使在客观心理学研究内部对某一问题也存在不同看法, 如巴甫洛夫以经典的条件反射说为基础解释人类行为, 但没有找到研究意识的科学方法, 甚至主张把意识从心理学研究中排除出去[10]; 华生以客观可观察的行为作为心理学研究对象, 但将意识视为不可捉摸的主观状态[11]。

为打破二元论藩篱, 维氏认为意识问题关系到心理学研究方法, 是心理学研究的基本问题, 对研究方法的探索是走出心理学研究危机的途径。[12]从大学时期维氏开始学习荷兰哲学家斯宾诺莎的哲学思想, 并终生保持这种兴趣。 斯宾诺莎认为宇宙间只有一个实体, 包含物质世界和精神世界, 主张一元论哲学观和综合分析方法论。 维氏在心理学研究中用斯宾诺莎的一元论取代笛卡尔的二元论, 用可观察的现象取代理性思辨。 他主张客观心理学的实证主义研究范式, 同时也注意到实证分析在研究方法上有进步, 但容易忽略各种心理机能在意识结构中的联系, 因此他反对客观心理学对意识问题的否定态度。[2]1

根据马克思主义辩证法, 维氏认为意识是人所独有的关于社会活动的映像, 反映客观现实, 同时又对人的活动具有重要的调节作用。 人的感觉、 知觉、 记忆、 思维等心理机能在心理发展过程中相互影响, 心理机能的发展和变化决定了意识结构。 为了揭示心理机能在意识结构中的联系, 维氏受索绪尔和雅各布逊等结构主义语言学思想的影响, 特别是语言符号系统的启示, 开始从意义角度考虑意识的产生机制。[2]13意义的基本形式是词, 词是不同于感觉的反映形式。 任何意义都是用词表述的概括, 是人类社会实践和社会经验结晶的思想形式和精神形式, 既属于客观的社会现象范围, 也属于主观的个体意识范围。 在此基础上, 维氏引入英国哲学家斯宾塞、 法国社会学家涂尔干、 德国哲学家狄尔泰的社会人文科学观, 并结合国内马克思主义哲学将文化、 历史维度应用到心理学研究中。[13]

《思维与语言》一书讨论的核心是高级心理机能的发展, 其中意识问题是关键。 以意识结构和意义为基础, 维氏着重考虑两个问题: 一是思维在各种心理机能中的地位; 二是词义在心理机能发展中的中介作用。 心理机能与词义如同形式与内容, 两者是不可分割的联系整体, 维氏创新性地结合两者的联系开始研究心理学领域的重要命题, 即思维与语言的关系。

2 维果茨基的思维与语言观

维氏的思维与语言观是一个有机的理论整体, 但为表述方便, 本文将其主要内容分为三点来具体阐释。

2.1 思维与语言的不同发生根源

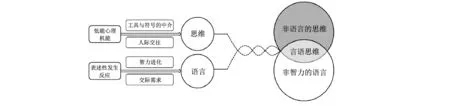

维氏从种系发生学(Phylogenetics)角度分别考察了人和动物思维与语言的产生根源。 在思维发展方面, 思维源于情绪、 直觉等低级心理机能。 类人猿会制造和使用工具, 虽然表现出智力, 但只能算是初步的思维, 属于思维发展的前语言阶段。 低级心理机能是人和动物共有的生物进化结果, 而抽象思维、 逻辑记忆等高级心理机能是在低级心理机能基础上发展而来的社会实践产物, 具有社会文化性, 为人类所独有。 在语言发展方面, 语言源于表述性发声反应(Expressive vocal reactions)。 黑猩猩和类人猿有表情、 手势、 嗓音等不同的“语言”交际形式, 但这些都是恐惧、 兴奋等本能性情感表达。 尽管类人猿能够利用一些手势, 但这种手势只是介于理解性和示意性之间, 还无法过渡到客观的、 示意性的人类语言, 属于语言发展的前思维阶段。[2]72动物在使用工具方面表现出类人智力, 在情绪释放机能、 交际机能方面表现出类人语言, 但动物的思维发展止步于前语言阶段, “语言”发展止步于前智力阶段, 只有人类语言因为社会实践需求实现了从纯粹情感表述向客观语言的飞跃。[2]80

心理发展包含对心理机能“自然”形式的改造和运用各种符号对心理机能“文化”形式的改造。 人类心理发展的决定因素是人在实践活动中形成的社会历史文化。[14]工具的发明与使用和语言符号是人类改造自然和人类自身的两个工具。[15]32维氏结合马克思主义唯物史观“制造和使用工具是人类的独有特征”[2]90-91“劳动在类人猿到人进化过程中的作用”[13]和结构主义语言学的语言符号论, 认为人和动物有共同智力活动的一般形式, 只有人类在社会劳动中通过使用工具和语言符号实现了从低级心理机能到高级心理机能的发展。 我们不否认动物有初级的智力, 但动物不具有人类水平的思维, 因为与人类语言符号系统相比, 动物的“语言”符号系统相对封闭, 能指与所指仅限于“此时此地”的情景。[2]13

2.2 思维与语言的动态发展关系

从个体发生学(Ontogenetics)来看, 思维与语言的关系要复杂得多。 儿童在最初几个月里的牙牙学语、 哭声、 甚至说的简单的词属于语言发展的前思维阶段。 同时, 儿童也有哭叫、 含混不清的说话、 动作等前语言阶段的本能性反应。 直至两岁前, 儿童思维发展存在前语言阶段, 语言发展存在前智力阶段, 思维与语言沿不同路线发展, 彼此独立(详见图 1)。 在两岁左右两者发展曲线汇合, 形成儿童行为的一种新形式, 言语开始为智力服务, 思维开始用言语表达, 实现了思维言语化、 语言理性化。 两者汇合后只是部分融合, 彼此还保持部分独立, 会出现无思维的言语现象, 如朗诵已背熟的诗歌或抒情而发的感叹; 也会出现无言语的思维现象, 如使用工具和默念将要演说的讲稿等。 只有在非智力的语言和非语言的思维的交叉部分才出现言语思维(Verbal thinking)。[2]88

图 1 思维与语言的发生根源和动态发展关系[16]

思维既不是语言减去声音, 也不是外部刺激引起的条件反射。 维氏认为, 以前建立在形式逻辑上的研究方法只能观察现象的表面, 无法揭示思维与语言发展的变化过程。 人的心理发展与交际过程存在本质的联系, 心理发展始于外部的协同互动, 然后通过工具和语言符号的中介作用实现个体内化。 维氏借用生命科学研究中的发生学分析法, 认为发生学分析法能够观察事物发展的动态过程, 是理解人类心理功能的正确方式。[17]12-13发生学分析法能够从运动和发展的角度揭示事物变化的原因与结果、 区别与联系, 维氏把它创造性地应用到心理学领域观察思维与语言发展的变化过程, 并形成独具特色的思维与语言论。

理解人类心理活动需要理解促成人类心理活动的符号工具。 从个体发生学上看, 儿童的感觉、 知觉等低级心理机能起初属于无意识的自然本能, 后来在社会实践中由于工具和语言符号的中介作用而发展为有意识的高级心理机能。 语言符号和工具的使用改变了社会结构, 加速了人类文化的发展, 同时也实现了社会文化的个人内化。[18]维氏结合发生学分析法和马克思主义唯物史观辩证地研究人类心理发展过程中的自然、 个人和社会因素, 形成了高级心理机能发展的社会文化历史理论。

2.3 语言内化理论

维氏认为语言的发展和包括运用符号进行计算在内的心理操作的发展具有相同的规律, 大致有四个发展阶段: 原始或自然阶段、 幼稚心理阶段、 外部符号阶段和内部生长阶段。 第一阶段相当于语言发展的前智力阶段和思维发展的前语言阶段, 是儿童思维与语言发展的萌芽状态; 第二阶段中儿童对周围事物有了物理特性的经验, 并开始利用这些经验, 这属于儿童萌芽状态中的智力应用阶段; 第三阶段中儿童开始利用外部符号进行内部心理运算, 如搬弄手指数数等。 思维与语言结合起来形成思维的自我中心言语(Egocentric speech); 第四阶段中儿童在入学年龄时开始用脑默数并逻辑记忆, 外部运算逐渐内化, 自我中心言语的外部声音特征开始消失并形成内部言语(Inner speech)。[19]56-57维氏强调自我中心言语的重要性, 他质疑皮亚杰“内部言语—自我中心言语—外部言语”的语言内化过程, 认为语言的功能是社会接触, 儿童的最初语言纯粹是社会性的, 后来功能开始分化。 当儿童开始自我交谈时, 外部社会言语转化为自我中心言语。 随着儿童的成长, 自我中心言语转化为内部言语。 维氏把自我中心言语视作语言内化的关键环节, 将语言内化过程总结为“外部言语—自我中心言语—内部言语”三个阶段。[2]87

需注意的是, 维氏和皮亚杰提出的不同语言内化过程看似简单的顺序颠倒, 实则体现出两人不同的认识论和方法论。 皮亚杰采用静止的、 机械的观点将三个阶段视为直线发展链条上的三个产品, 前者会自行消失, 然后被后者取代, 忽略了它们之间的内在联系。 维氏从马克思主义辩证法角度将三个阶段看作一种由量变到质变的曲折发展过程, 前者不会自行消失, 而是在社会实践中通过内部解构、 重构转化为后者。 三者处在相互联系和变化的整体中, 但又具有各自的基本特征, 语言内化过程不是直线型的, 而是“多个矛盾过程的对立与统一”[20]。

维氏反对以往研究中将思维与语言割裂的元素分析法, 他采用单位分析法通过词义来研究言语思维, 将心理学研究拓宽至语言领域。 单位分析法不同于元素分析法, 心理活动是个复杂整体, 可以分解为多个单位, 但这些单位又保留作为整体所具有的基本特征。 意义是词本身应有的特征, 凝结了人类在社会实践中形成的宝贵思想经验, 属于语言和社会现象; 在心理学上, 人类通过学习词义发展了概括与抽象能力, 使思维具有逻辑性和系统性, 因此词义也属于思维现象。[12,20]

在《思维与语言》一书中, 人类社会、 语言符号、 社会互动、 劳动工具、 文化、 历史和高级心理机能成为维氏哲学思想的表述关键词, 我们可以用“高级心理机能发展的社会文化历史理论”[21]这一术语来概括其理论。 维氏在一元论的基础上, 结合马克思主义辩证法和唯物史观、 西方人文科学观、 结构主义语言学理论, 采用发生学分析法和单位分析法, 从部分与整体、 个人与社会、 自然与文化等角度辩证地研究思维与语言的关系, 体现了独特的认识论和方法论。 总之, 维氏的实证研究将哲学的形而上学溶解于科学辩证法之中, 显示出心理学问题与哲学问题相结合的实验哲学倾向, 同时他的思维与语言论又具有心理学、 哲学、 语言学和社会学等鲜明的跨学科性质。

3 结 语

真理有时不在某一理论之“内”, 而在不同理论之“间”。[22]维氏懂多门外语, 熟悉同时代的各种哲学思想, 始终走在时代前列。 他富有远见卓识和开放视野, 创造性地“内化”不同理论和方法论, 提出高级心理机能发展的社会文化历史理论, 为建立以马克思主义哲学为基础的心理学体系做出重大贡献。 他一生短暂, 但著述丰厚, 约有180种著作传世。 虽然他的某些观点存在争议, 但不影响他原创性理论和方法论具有穿越时空的强大力量, 在他去世80年后的今天依然绽放耀眼的学术光芒。

[1] Wright M J. Book review: thought and language[J]. Canadian Psychiatric Association Journal, 1965, 10(1): 68-69.

[2] Vygotsky L S. Thought and Language[M]. A. Kozulin, Trans. Massachusetts: The MIT Press, 1986.

[3] Fodor J. Some reflections on L S. Vygotsky’s thought and language[J]. Cognition, 1972, 1(1): 83-95.

[4] Newman F, Holzman L. Vygotsky: Revolutionary Scientist[M]. London: Routledge, 1993.

[5] 高凤兰. 论维果茨基心理语言学研究的哲学观[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2009(6): 144-147.

[6] Derry J. Vygotsky Philosophy and Education[M]. Oxford: Wiley Blackwell, 2013.

[7] Jovanovic G. Vygotsky in his, our and future times[J]. History of the Human Sciences, 2015, 28(2): 3-7.

[8] 刘星河, Holbrook Mahn. 维果茨基心理语言学思想探微-Znachenie slova本质分析[J]. 外语教学与研究, 2016, 48(3): 344-355.

[9] 王寅. 语言哲学研究——21世纪中国后语言哲学沉思录[M]. 北京: 北京大学出版社, 2014.

[10] Pavlov I P. Lectures on Conditional Reflexes[M]. New York: International Publishers, 1928.

[11] Watson J B. Behaviorism[M]. New York: Norton & Company Inc, 1930.

[12] Vygotsky L S. The Collected Works of L. S. Vygotsky: Vol. 1. Problems of the General Psychology[M]. New York: Plenum, 1987.

[13] Van der Veer R. The anthropological underpinning of Vygotsky’s thinking[J]. Studies in East European Thought, 1991, 42(2): 73-91.

[14] Vygotsky L S. Development of the Higher Mental Functions[G]∥In A. N. Leontiev, A. R. Luria & A. A. Smirnov (ed.), Psychological Research in the USSR. Moscow: Progress Publishing, 1966.

[15] Luria A R, Vygotsky L S. Ape, Primitive Man, and Child: Essays in the History of Behavior[M]. New York: Harvester Wheatsheaf, 1992.

[16] 吴进善. 维果茨基的语言与思维关系理论解读[J]. 西北民族大学学报, 2016(2): 124-130.

[17] Wertsch J V. Voices of the Mind: a Sociocultural Approach to Mediated Action[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.

[18] Cole M V. John-Steiner S. Scribner & E. Souberman (eds.). Mind in Society: the Development of Higher Psychological Processes[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

[19] [前苏联]维果茨基. 思维与语言[M]. 李维, 译. 北京: 北京大学出版社, 2010.

[20] Mahn H. Vygotsky’s methodological contribution to sociocultural theory[J]. Remedial and Special Education, 1999, 20(6): 341-350.

[21] Ivic I. Lev Vygotsky (1896-1934)[J]. Prospects: The Quarterly Review of Comparative Education, 1994, XXIV(4): 471-485.

[22] 胡壮麟. 人· 语言· 存在——五问海德格尔语言观[J]. 外语教学与研究, 2012, 44(6): 803-814.