基于探究能力素养的生物生成性教学

陈雅秋

(南京大学附属中学,江苏南京 210008)

一、研究背景

教育部印发的《关于全面深化课程改革,落实立德树人根本任务的意见》中第一次提出“核心素养体系”概念。具体落实到生物教学一线就是生物学科素养。其主要包括生命观、社会责任感、理性思维和实验探究能力。在今后的教学课程改革中,培养学生的核心素养就成为重中之重,也是改革的灵魂、改革的旗帜。“生成”是指事物的发生和形成具有过程性、开放性和发展性的意义,强调事物的生命活力和潜在的创造价值。高中生物是动态生成的,随时随地都有新的变化,不是一成不变的。教师也是不可能预设到所有教学过程和教学结果的。通过动态生成的课堂教学,以培养学生学科素养为目标,实现课堂教学的转化,是一线教师的研究方向。下面以人教版高中生物必修一第四章第二节《生物膜的流动镶嵌模型》为例,初探在实际教学时,如何将培养学科探究能力素养渗透到一线的动态教学中。

二、研究过程

1.基于素养的生成设计思路

培养学生的核心素养还是要和各个学科的实际教学相结合,生物是一门实践学科,强调文化知识、技能能力、情感态度和社会使命观的全方面培养。因此设计教学以此作为出发点,强调学生为主体。崔允漷教授在《核心素养如何转化为学生素质》中提到:在教学实践中,教师的关注需要发生转向,从关注知识点的落实转向到素养的养成,即从关注“教什么”转向“学生学会什么”。

《生物膜的流动镶嵌模型》是高中生物必修一的教学重点之一,本节课可以采用“自主学习→分享资料→提出问题→建构模型→资料验证→归纳总结”的教学模式,让学生亲身体验实验和结构逻辑推理过程,通过学生分析探究资料,从而得出结论,构建模型,掌握知识。在教学时,首先学生通过课前对生物膜结构的研究科学史的资料搜集,小组合作学习,提出生物膜流动镶嵌模型结构的假设。接着再利用教师提供的白板和磁性贴贴出“生物膜的流动镶嵌模型”的平面二维图案,接着利用教师提供的工具,构建出“生物膜的流动镶嵌模型”。最后学生小组进行归纳总结。这个过程是动态生成的,学生是在不断的思考和分析中得出结论的。

2.基于素养的生成资源捕捉

(1)问题资源的捕捉

爱因斯坦曾说过:“提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已,而提出新的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”抓住学生提出的每一个问题,可以有效提高课堂效率,培养学生自主思考能力。在学生构建出磷脂双分子层结构时,就有学生问道:“老师,这就是双层膜结构吗?”教师立刻纠正错误概念,磷脂双分子层是单层膜的结构,紧接着教师抓住这个生成契机,一环扣一环地问道:“双层膜有几层磷脂分子?”“哪些生物膜是双层膜?”学生小组讨论后回答,不仅加深了对双层膜知识的印象,也培养了学生敢于思考探索的精神。

(2)错误资源的捕捉

在课堂上,学生往往会有一些错误的回答或操作,但教师却为了赶进度或嫌麻烦,跳过错误或遮蔽错误,导致学生没有真正地理解概念,甚至扼杀了学生的探究思想。教师让学生在磁性白板上用磁性贴贴出磷脂分子与水面接触的平面图时,因为教材上并没有这张图,所以同学们在白板上贴出的图画有对有错,有的同学将疏水基那一端靠近水面,亲水基那一端远离水面。如果教师不及时解释,下次有可能还是会有学生犯错的。当学生对知识不理解,认知水平有限时,猜想就变成了瞎想。所以,在教学中一定要从学生的角度考虑,为学生的猜想探究打下基础,做好铺垫。在教学中,为学生加以引导,从而使学生的探究变得更有价值。还原课堂的真实面目,不遮蔽课堂中的学生错误,不雕饰课堂,直面学生的错误,加以纠正,反而会起到意想不到的效果。

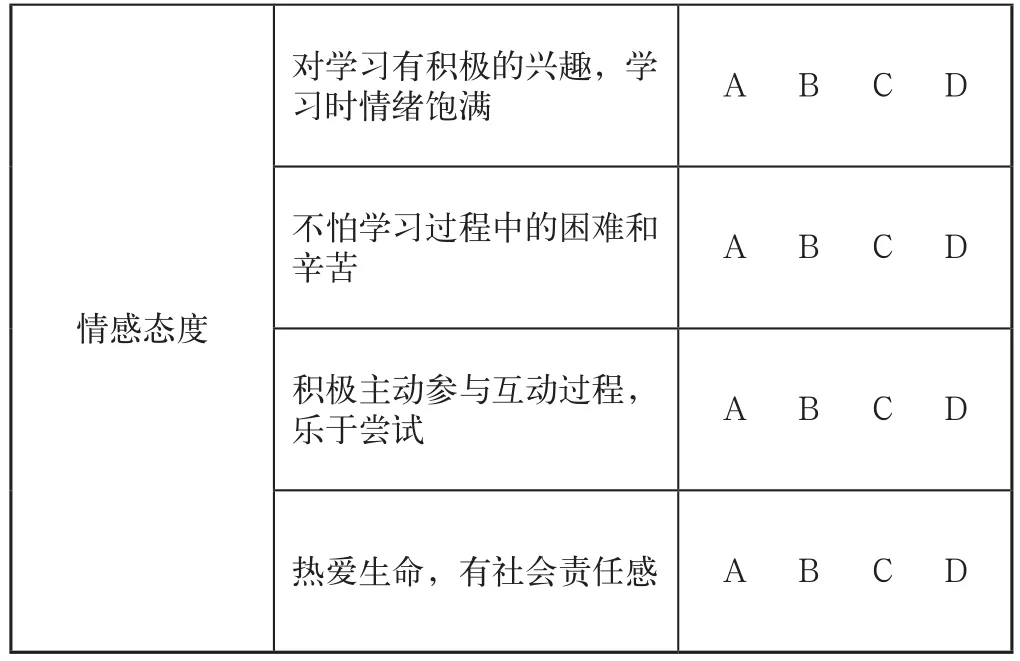

3.基于素养的生成评价方式

基于核心素养下的评价方式应该包括教和学两方面,同时也要体现学生的能力和情感价值观等。因为这种评价方式很难用数字精确地表示出来,而多用自然语言加以描述。在教学中设计量表评价法,可作为传统评价方式的补充。教师根据评价表,适当修改教学计划、方案等,可以提高教学效果。

续表

三、研究反思

1. 转变教师观念

显然,在今后的教学中,教师需要的是转变教学观念,弹性设计教学,预设和生成相结合,要勇于直面学生的错误等生成性资源,重视学生的学习方式。传统教学中的教师是居高临下的,是课堂绝对的领导者。教师必须转变身份,由居高临下变为平等互通,当学生构建“生物膜的流动镶嵌模型”出现错误时,教师应多想一想为什么会出现错误、怎样才能让学生再次避免出现类似的错误。

2. 培养应变能力

在教学中,教学目标的实现不变,当在教学中发生生成时,教师应及时调整教学方案,对教学过程自然也要弹性设计。这就要求教师要有较强的业务水平,在课前备课时对情况有所预期,或在发生特殊情况时,能因势利导,让任何一种课堂突发情况都为我所用,达到理想的教学效果。比如说学生将双层膜的概念和磷脂双分子层的概念弄混淆时,教师也许课前并未预设到这种情况,但利用这个生成,教师立即从字面和图形两方面提出这两个概念的区别,学生印象深刻。

3. 构建有效课堂

教学就是为了传授知识、答疑解惑,新理念下的课堂必定是学生能积极主动思考,和教师积极互动,学生乐于探究、乐于思考的课堂。教师积极构建以学生为主体的课堂,采用积极的评价方式。还原真实的课堂,关注学生的动态生成,有效把握生成资源,无论是学生正确的观点也罢,还是错误的回答也好,使课堂灵动起来,不再死气沉沉,不再是教师一家之言,不再是教师在粉饰装点,而是生机勃勃,以培养学生核心素养为目的、以学生终身受益为教育方向的课堂。

[1] 钟启泉.基础教育课程改革纲要(试行)[M].上海:华东师范大学出版社,2001:279.

[2] 叶澜.让课堂焕发出生命活力——论中小学教学改革的深化[J].教育研究,1997(9):3-8.