贾平凹与古典文学传统

——以早期短篇小说《黑氏》的人性书写为中心

徐隆垚

(复旦大学 中国古代文学研究中心,上海 200082)

【文学·语言研究】

贾平凹与古典文学传统

——以早期短篇小说《黑氏》的人性书写为中心

徐隆垚

(复旦大学 中国古代文学研究中心,上海 200082)

贾平凹1985年创作的中篇小说《黑氏》是其早期“清丽”风格的代表。小说问世以来,批评界阐释该作品的理论来源经历了从心理学到海外汉学的转向。细读文本,《黑氏》这一篇以乡村妇人为主人公的婚恋故事经历了“生存、道德、情欲”三个阶段,而推动叙事发展的动力源则是贾平凹笔下的女性所具有的“柔水一般的同情心”。黑氏与唐人沈既济笔下的任氏在性情上具有相似之处,由此可以看出贾平凹早期作品《黑氏》与中国古典文学传统的血脉联系。

人性书写;同情心;唐传奇;古今演变

贾平凹的中篇小说《黑氏》原载于《人民文学》1985年第10期,甫一问世便受到读者的追捧,在1985年度《人民文学》“我最喜爱的作品”中名列第一。1992年《贾平凹获奖中篇小说集》收录了这篇小说,将其置于第一篇的位置。

《黑氏》属于贾平凹的早期作品。作者于1972年从陕西省丹凤棣花乡被保送至西北大学中文系,在工农兵大学学制下接受了三年文学专业的科班教育,于1975年毕业后到陕西人民出版社任文学编辑。1982年后就职西安市文联,任专职作家,从事专业创作。这一时期的中国文坛,当代西方文艺思潮渐渐渗入但尚未站稳阵脚,贾平凹的文学写作接受西方文学的影响也并不深。正如批评界所观察到的那样,作家此一时期的作品如《黑氏》《山地笔记》以及《二月杏》等,都以朴素的笔调描摹着思想解冻之后乡村世界的人性复苏,其艺术经验中时时氤氲着中国古典文学传统的光晕,表现出“清丽”的特点。[1]

一、阐释转向:从西学到海外汉学

人性书写一直是批评家们谈论《黑氏》时的焦点问题。20世纪80到90年代最重要的一篇批评文章是吴奕琦的《缺乏:演了一出悲喜剧——兼谈〈黑氏〉给我们的启示》。吴奕琦将《黑氏》置于当时社会流行的婚恋小说热潮中来考察,并引入心理学家马斯洛的“需要层次理论”,用不断陷入新“缺乏”状态的女性心理来解释黑氏的性格。[2]

2011年,王四四的《趴着是一匹马,坐着是一尊佛——论贾平凹小说〈黑氏〉的意境美》提出了一个很值得关注的现象:黑氏“违背了中国民间伦理道德秩序”,但“就是这样的一个人,我们却恨不起来”。[3]他将这一现象归因于作家所营构的意境美消解了黑氏的不道德。作者将《黑氏》与沈从文、《聊斋志异》的古典艺术精神联系起来,这在《黑氏》的解读历程中尚属首次,并为以后的解读者提供了重要线索。

程光炜的《最为多情是妇人——读贾平凹小说〈黑氏〉》则详细地解析了贾平凹对沈从文、《聊斋志异》的承续。将《黑氏》与沈从文《一个多情水手与一个多情妇人》《劫余残稿》合观,置《黑氏》于“抒情传统”之侧。程氏认为《黑氏》的源头在于沈从文和孙犁的抒情小说,“根基却建筑在中国古代小说的源流上”。黑氏“周身散发的充满妇人灵性的狐气与暗媚”是《聊斋志异》中狐女的脱胎降生,境界则取法唐宋传奇、宋元话本,文法语言来自晚清小说,《黑氏》中黑氏乃至《废都》中柳月之人性的多情与决绝都与《红楼梦》中的晴雯绝似。程光炜回望传统,并借此摆脱20世纪以来众多小说批评话语以及政治压力的缠绕和束缚。[4]

从最初的心理学批评,到最后向中国文学“抒情传统”回望,30年来批评界对《黑氏》的阐释折射出学界树立本土批评话语的理论追求。肇端于海外汉学界的“抒情传统”理论潮流帮助我们打开了贯通古今的思路,[5]却依旧不能成功地阐释《黑氏》的人性书写。

“同情心”是黑氏人性中一抹特异的光芒。程光炜提到同情心问题时直接把黑氏的同情心与情欲混为一谈,将其一并归属于人物形象的“抒情”特征。然而细读文本之后我们不难发现,同情心和情欲是两码事,甚至有时是完全背离的。在此仅举一例,出于对来顺的同情,黑氏容忍来顺与之媾和,当天晚上黑氏离开时当然感受到情欲的满足,但她却十分不快,没有睬来顺一眼。如果无视黑氏人性中这种“同情”与情欲的冲突,关于小说“抒情性”的前理解必然会扭曲文本自身的逻辑。

扼腕之余,笔者真切地感悟到想要对当代作家的“传统基因”做出更为精准的把握,还须把理论思考建立在实证性的文本细读之上。

二、生存、道德与情欲:黑氏婚恋史的三阶段

小说情节围绕妇人“黑”的三段婚姻情感经历展开。

她的第一任丈夫是“小男人”。小说一开头即暴露了这段婚姻的悲剧性。小男人的父亲是镇上的信贷员,“算盘上的功夫深”。在小男人的家中,从深山里嫁过来的黑氏是被随意咒骂的外姓人,是被呼来喝去的苦力,是丈夫发泄性欲的工具。

小男人一家凭借父亲的手段渐渐富了起来,离开农村住到了镇上。这一切令外人羡慕不已,但黑氏心知肚明:这家人的钱来路不正。信贷员被人举报,为了平息风波,他捐款三万块扩建小学而做了名誉校长,而小男人则成了体育老师。此后信贷员一家更加地嚣张跋扈,对黑氏的凌辱也变本加厉。小男人渐渐住在学校,夜夜不回。校工来顺告诉她,小男人新近和乡长的女儿撮在一处,今晚就在学校。

赶去学校捉奸的黑氏被气得不省人事,但小男人并不收敛,依仗财力和权力肆意横行。曾经的邻居木椟和校工来顺心疼黑氏,半夜在学校外埋伏乡长女儿,将其痛打一顿。派出所抓住了木椟,憨厚的木椟承担了罪责。之后小男人与黑氏离了婚,娶了乡长的女儿。黑氏刚强,既不要小男人一片瓦也不离开村子,决心“比试着那一家人”,第一段婚姻就在这种“较劲”中告一段落。

黑氏的第二个男人是木椟。木椟曾为了她的遭遇打抱不平,甚至坐了牢。黑氏第二次出嫁当然有感念其恩情的因素,而除此之外,贞节观是另一个要因。

要知道,与又憨又笨的木椟相比,来顺不仅先得了黑氏的芳心,而且迅速果决地向黑氏提亲。不知是媒婆多嘴还是来顺原本的意思,媒人向黑氏说媒时一条重要的理由是:来顺是外地人,可以带她离开这伤心地。黑氏一听这话,登时回绝:

“我不在乎穷,我就是穷家女子。我拿定主意是不走的,我要争口气,比试着那一家人!”媒人倒着了恼,说道:“你也是不掂轻重!那一家人成了乡长的亲家,有钱有势,你能奈何人家?”黑氏说:“我不奈何,政策奈何哩!”[6](P16)

无论是以媒婆还是以读者的眼光来看,黑氏拒绝亲事的理由都过于古怪和迂阔。但如果我们耐心地走进黑氏的内心便不难发现,她是如此执拗地信奉着“善有善报,恶有恶报”的民间伦理。

感恩也好,贞节也罢,都属于黑氏道德意识的范畴。然而情欲不是道德的附赠品,黑氏在一窍不通的木椟这里永远无法获得满足,情感的压抑、错位伴随着这段姻缘的始终。当木椟的粗鲁、野蛮在日常生活中慢慢暴露出来,渐渐敏感多情的黑氏常常感觉自己得不到哪怕一丝的抚慰。夫妻之间慢慢冷淡、疏远,木椟爱上赌博,常常睡在店里不回家,黑氏首先是自怜,接着是怨怒、哭诉,最后走向与来顺的情欲缠绵。

接下来看黑氏的第三个男人。其实最先让黑氏动情、最先对黑氏示好的人是来顺,而在木椟离开的这段日子,来顺一直温柔款款地缠着黑氏。穷追不舍的攻势已经使得黑氏感到心慌,道德的堡垒不断受到冲击:

她庆幸昨天晚上没有被来顺拉住手,她对得住为她去挣钱的丈夫!一想到来顺,黑氏就竭力以排外的警惕来完满自己对丈夫的忠诚,但是这种完满,于远在千里的木椟是最适宜的,于这个在疯狂如狼虎的少妇年纪而空守一大面炕的人是极不平衡的,她多少感觉到了一种内疚,对来顺不起,“他说到底是好人”,她暗中给自己说;或许,当初重嫁时,她极可能就是嫁给来顺。人生的婚姻实在无法估量,一个女人要不将身心交付这个男人,要不是那个男人,交付给这个了,他在家一尽享用,而那个不在家之时也无法占有,这也就是人生的命运吗?[6](P23)

黑氏此时的情感变化极其微妙,她一方面要以忠贞来报答那为她在远方受苦的丈夫,另一方面她又觉得亏待了同样“良善”的来顺。

黑氏心中对来顺和木椟的同情相互牵制,使得此时的自己处在安全、稳定的状态。但驼子老爹对来顺的当头棒喝打破了这种平衡,黑氏对来顺的同情迅速占据了优胜地位,促使她主动来安慰来顺,试图抚平其受挫的情绪。然而令黑氏意外的是,“狡猾”的来顺伺机占有了她:

她怪这驼子太是多心,没事的惹出事来,倒让她重新审视这来顺,愈觉让她委屈。女人之所以称为女人,自多了一份比男人所没有的柔水一般的同情心……乖觉的男人则来一种小技,装作受屈受辱,那女人的柔水就海一样深,四处溢流。来顺正是如此,在第二天黑氏主动去了放学后的学校房门,安慰一下来顺,来顺一脸苦相,黑氏就多呆了一会儿,在盆子里搓起泡好的衣服。……后来见黑氏双手搓衣,鬓角发动,飘飘飞飞,多几分娇媚,便自己把握不住自己,那一双饥渴的爪子就钳住了黑氏的腰。黑氏惊慌挣扎,但全无效,先是叫“来顺!来顺!你疯了?!”后来就一语不发,处于昏蓦状态,完全被放倒在了那张小床上。同情心是女人的优点,缺点也往往根源于这同情之心,今晚上黑氏吃了亏。[6](P25)

后来木椟挣钱回来,黑氏的生存危机得以解除,驼子老爹不久死去,木椟和黑氏之间的矛盾深化,这一切都成为了来顺实现其情人的身份的助缘。最后,在一个八月十五的夜晚,来顺与黑氏在深山野合却不幸被当地村民发现,情欲最终遭遇了民间礼俗的严酷惩戒。

回顾黑氏的青春,其婚恋经历有着清晰的内驱力,分别是:生存需求、道德意识和放纵的情欲。黑氏从山里嫁到县城,无意识中受着生存需求的摆布,经济关系左右下的婚姻选择并无人性深度可言。黑氏与小男人离婚,继而选择木椟,主导着婚姻行为的因素是她的道德意识。当黑氏选择来顺,她又纯粹是接受了情欲的驱动而去寻求感官的安慰。

三、“同情”:黑氏婚恋史的动力源

《黑氏》这部小说是女主人公黑氏的成长史和婚恋史,道德和情欲又是促使黑氏一步步走向最终结局的动因。更进一步来看,作者笔下的道德和情欲都依赖黑氏对所有人物无差别的同情心而发生,但过于严苛的道德以及纯粹感官意义上的情欲都不能囊括黑氏的同情心。本文将这种“同情心”的特征归纳为普遍性、超越性。

所谓普遍性,即黑氏对小说中出现的他者都施与了同情。对来顺和木椟自不必说,甚至对于小男人,黑氏也付出了无差别的同情:

尸体运回来,黑氏去看了,已经没有脑袋,空剩一张脸皮,她哭了一声,昏在地上,醒来从饭店取了一个干葫芦装在脖上,将那脸皮贴出脑袋的模样。[6](P35)

再如信贷员一家。黑氏与这家人在一起的日子充斥着侮骂、暴力、性虐待、背叛,可以说,他们从未给予黑氏一个正常人应得的尊重,更不要说爱惜。多行不义的信贷员被乡邻视若寇仇,最后落入法网时人们都说:“恶有恶报,善有善报,信贷员到他受罪的时候了!”黑氏此时却恨不起来,她想:

信贷员的为所欲为,黑氏在做她的儿媳之时,便疑心他的不法不正,离开这家,她再未过问这件事,她盼望有朝一日他会受到应有的惩罚,但当明晃晃的铁铐套在了信贷员手上,小男人哭死哭活撵着囚车跑,黑氏竟有些心软,口里作念:这一家完了,全完了

木椟和大家都以为黑氏与信贷员一家仇深似海,读者也不能排除这样的想象,甚至黑氏自己都很清楚她盼望着为所欲为的信贷员能够被绳之以法。但同情心就是这样不期然地发生了,作者一个“竟”字下得有力:面对眼前的惨象,黑氏意外地忘却了恨,也并不能遏制如海一般渊深的悲悯。

对于亲近的人施与同情乃世所常见,超越身份局限而同情弱者是仁爱之人的本能,而黑氏对伤害她的“仇人”都不由得生发怜悯之心,就不禁令人掩卷而叹:这副菩萨心肠之内,普天之下还有什么不可同情之人呢?

其次来谈超越性。所谓“超越”,就是说黑氏的同情心超越了道德和情欲的范畴,同时又为二者的产生提供契机。

来顺趁木椟外出伺机占有黑氏这一节最能说明同情心的双向超越性。一方面,黑氏与驼子老爹这一组人物是同情心和道德之间彼此不相兼容的象征。驼子老爹是道德力量的化身,他第一次张口就教训了为情所困的来顺:

当下夺了酒瓶,摔个粉碎,骂道:“来顺,你好没德行,你要不下女人,恨我儿子!你知道木椟人瞎,心里没道数,你是要用酒央死他吗?”来顺也醉了八成,忙道没那歹心。驼子老爹气上来扇他一个耳光,背木椟回家去,骂不绝口。[6](P18)

驼子老爹瞧不起来顺,见面就骂,骂完还不忘敲打儿媳:“咱家穷,家穷风正,哪个野猫也不能欺负了这门户。”[6](P19)来顺自己也说见了驼子老爹就如见了老虎豹子一样可怕,可见这股道德力量有何等的威慑力。木椟下矿后驼子老爹一病不起,隐喻道德压力的松弛。来顺又伺机跑来给黑氏送酱猪肉,正在黑氏说着要用蓖麻叶包一块猪肉给驼子老爹时,老爹从屋里出来,破口大骂:

我哪里少了这一块肉,木椟屋里的,你不怕那肉里有毒药?你把它吐了!……来顺,你这不正经的东西,你送她什么肉?!她穷死饿死与你有何干系,亏你这份好心!木椟没在,你竟能欺负到我家门上,你是个能行角色,你到乡长女儿那里耍骚去

黑氏的同情心正是在道德权威的逼迫下流泻出来的:在她自己看来,她和来顺之间是没有污点的,驼子老爹逼得愈紧,她愈替来顺委屈,同情之心也愈发不可收拾:

她怪这驼子太是多心,没事的事惹出事来,倒让她重新审视这来顺,愈觉让她委屈……在第二天黑氏主动去了放学后的学校房门,安慰一下来顺,来顺一脸苦相,黑氏就多呆了一会儿,在盆子里搓起泡好的衣服。[6](P25)

到这里为止我们能清晰地看到,严苛的道德立场不会容纳黑氏天真而“暧昧”的同情心,驼子老爹的“盲目”指责又让黑氏忍不住用同情心去弥缝,道德与同情之间的冲突已经显露无余。

另一方面,被道德拒之门外的同情心旋即遭遇情欲的强暴。对于黑氏来说,来顺就是情欲的代言人,他比驼子老爹和木椟都更加善解人意,更加懂得讨黑氏的欢心。但这并不意味着他的情欲立场就更加符合黑氏的心理需求。黑氏被来顺侵犯之后,并非不知来顺比木椟耐心、高明,但此时此刻她丝毫没有弥留在这片情欲境界之中的想法,“脑子一片空白,翻起床,也不看来顺,无言返回家去”。

绝对的情欲和道德都不能涵盖同情,但同情却是道德和情欲产生的必要条件。黑氏第二次婚姻之所以选择木椟,其道德立场中的一方面就是感念木椟为她坐牢的恩情;黑氏最初自觉地对丈夫保持忠贞,实际上是源于她能够不断反省自己在第一次婚姻中所遭受的伤害;木椟之所以不能满足黑氏,恰恰因为他从驼子老爹那里继承的“道德严格主义”让他格外地“不开窍”;黑氏对来顺的感情之所以能萌发起来,一方面当然是因为黑氏的婚姻观念迎合了男性的原始欲望,即女性是“交付”给男性“享用”和“占有”的,更重要的原因在于她始终毫不避忌地站在普遍同情的角度来思考三人之间的关系。

在小说《黑氏》的人性书写中,黑氏的道德与情欲就好像是由“同情”之根发出的并蒂莲花,在她自己的人性中并没有什么相互妨碍的必然性。但当黑氏进入男人们的世界,情欲与道德好像就变成了水火不容的宿敌:以道德自矜就不能拥抱情欲,偷窥情欲必然背叛道德。因此,与其说黑氏颠簸的婚恋史是一场性格悲剧,或者说它接续了某种“抒情传统”,倒不如说它体现了中国文学的一大母题——人性与环境之间永恒冲突。[7](P6-11)

四、《黑氏》人性书写的本土资源

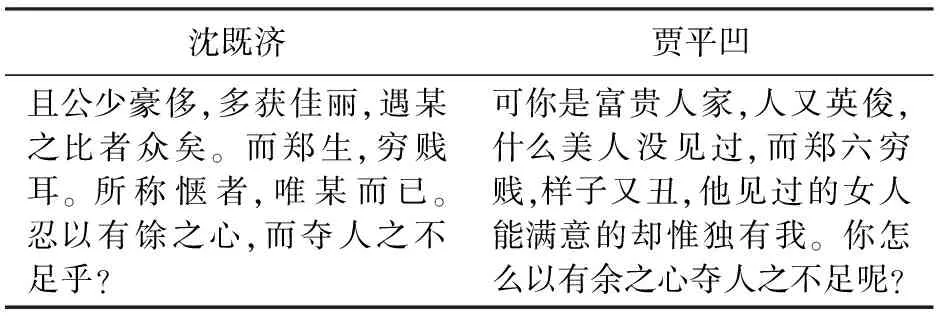

贾平凹中短篇小说集《听来的故事》中有一篇《任氏》,是将唐传奇《任氏传》改写为现代白话的短篇小说。接下来我们就来对比今人的“拟作”与唐人原作,实证性地考察贾平凹对古典文学资源的吸收和借鉴。先来看沈既济的原作。《任氏传》的主人公是狐精任氏,郑六与任氏同居,韦崟趁郑六外出窥见任氏,爱而发狂,欲对其用强。在紧要关头,任氏义正辞严地说道:

郑生有六尺之躯,而不能庇一妇人,岂丈夫哉!且公少豪侈,多获佳丽,遇某之比者众矣。而郑生,穷贱耳。所称惬者,唯某而已。忍以有馀之心,而夺人之不足乎?哀其穷馁不能自立,衣公之衣,食公之食,故为公所系耳。若糠糗可给,不当至是。[8](P8063)

此后任氏与韦崟虽然亲昵,却一直坚持不能辜负郑生,故不及乱。最后郑六强迫任氏随其外出,任氏推辞不过,最终死于猎犬口中。篇末沈既济慨叹:

嗟乎!异物之情也,有人道焉。遇暴不失节,狥人以至死,虽今妇人有不如者矣。惜郑生非精人,徒悦其色而不征其情性。向使渊识之士,必能揉变化之理,察神人之际,著文章之美,传要妙之情,不止于赏玩风态而已。惜哉

作者以全知视角称扬了任氏的两次义举:“遇暴不失节”指坚辞韦崟事,“狥人以至死”指随郑六赴险事。“虽今妇人有不如者”则是对任氏性情的表彰,认为其情感运动堪称人伦秩序的典范。作者还认为,郑六只顾色欲的欢愉,却不懂任氏的“情性”;真正渊博的人,一定能够在“揉变化之理,察神人之际”的层次上读懂任氏。换句话说,任氏的心性一方面能够满足异性的情欲需求,另一方面又具有超越情欲的伦理深度。

再来看贾平凹的拟作。重要的改动有三处:其一,郑六初次与任氏合欢后,在与妻子行房时意淫任氏;其二,在任氏为韦崟说合好事之后,郑六向任氏提出“也给他拉牵”的请求,遭到任氏斥责;其三,郑六为任氏买新衣,并借机提出叙欢之请。以上的情节与原作相比都有较大出入,改动的目的也比较明显:改编者增强了郑六“徒悦其色”的形象,将其塑造成色欲的化身,同时也增强了郑六与任氏之间的人性区隔。

色欲之情出于任氏之性却远非其心性之全部,这是贾平凹从沈既济手中接过的核心话题。以下两段文本对勘能帮助我们更加清晰地看到古代文学资源向当代文学文本的渗透。

第一段是任氏在韦崟欲对其用强时所发出的义正辞严的申说,见表1:

表1 《任氏传》与贾平凹改编文本对比(甲)

任氏并没有粗暴地将韦崟的行为宣判为非正义,而是对他们三人的关系做出了解说:首先,任氏将女性身份理解为男性情欲的消费品,郑六与韦崟都对这种消费品有着同样强烈的需求;其次,郑六穷贱而韦崟豪奢,韦崟占有的女性有很多而郑六只有任氏;最后,韦崟只顾满足自己的享受而剥夺别人的情欲消费,任氏认为这种行为是没有合理性的。“不可以有余之心夺人之不足”是任氏人性中统摄、调和情欲与道德的精神支点,而整个故事情节发展到这里也陡然峰回路转,从一个“赏玩风态”的情色故事变成了一个“察神人之际”的道德故事。

第二段是任氏对韦崟的表白,见表2:

表2 《任氏传》与贾平凹改编文本对比(乙)

贾平凹在“且不能负郑生,故不得遂公欢”处作出了微妙的诠释。原文“不能负郑生”从语法上讲缺少主语,将主语补足成“我”或“你”都可以解释得通。如果主语是“我”,句意就是任氏要为郑生守节而不能满足韦崟的欢爱;如果主语是“你”,句意就是韦崟不能“以有余之心夺人之不足”而负了郑六。平心而论,这两种补足方式各有优劣,前者在此句语义内部较为通顺,后者在统合上下文语境上更胜一筹。贾平凹选择了后者,实际上也是加重了“不可以有余之心夺人之不足”这一精神支点的分量。

这一则婚恋故事的动力源也是“同情心”,“不可以有余之心夺人之不足”这一句话就是明证。在女方说出这句话时,说话人对听者进行规劝,希望“有余”者能够站在“不足”者的境遇、立场中为其设想。而此一句之前的“公少豪侈”“郑生穷贱”等其实都是为听者能够达成共同理解而做的铺垫。

此时我们再来回顾《黑氏》中贾平凹对村妇的心理刻画。与任氏一样,黑氏对于他人的同情,都是把自己安放在彼方的境遇中为其设想的结果。尤其在木椟外出、来顺示好的这个关键情节中,如果黑氏不是像任氏一样怀有一副“柔水一般的同情心”,如果她不是像任氏一样同时站在两个男人的立场去追溯他者的体验,便决计不会有“多少感觉到了一种内疚,对来顺不起”以及“重新审视这来顺,愈觉让她委屈”这样的心灵现场。不难看出,贾平凹在《黑氏》中反复渲染的“同情”与唐传奇《任氏传》具有深刻的血脉联系。

中国思想史中向来有一脉“缘情制礼”的观念,它认为人类的真实情感才是礼教的合法性所在。《史记·礼书》说:“缘人情而制礼,依人性而作仪。”[9](P1157)放纵欲望固然会导致纷争的乱象,但礼的终极目标却并不在于消极地压抑欲望,而在于设计一种满足人性共同要求的方案,使人类社会达到和悦的结局,即“礼终卒和悦人情”。[9](P1170)而对于制礼的“先王”“圣人”来说,体达人类情感的共通性则是其必须具备的先天素质,所谓“圣人先得我心之所同然耳”。[10]

《诗大序》首倡“发情止礼”以来,情欲与伦理的关系一直是文学史的核心话题,也有无数文学作品在不同程度上实践着“缘情制礼”的思想立场,不仅《任氏传》是如此,《西厢记》《牡丹亭》等莫不如是。这种文学与思想资源在数个世纪的文学史演进中已经渗透到汉字文化圈的各个角落,当贾平凹将饱蘸诚意与情怀的笔触探往乡土中国的个体生命时,这秘封已久的文学经验就自然而然地渗透到了《黑氏》之中。

五、余论

章培恒先生曾指出,中国现代文学继承了古代文学的优秀传统,同时又吸收西方新文化的营养,由此走向“人性解放”的历史轨迹。[7](P587-607)由于历史情境的古今差异,《任氏传》与《黑氏》中的人性内核也是同中有异的。

二者相同之处在于,同情心理是道德、情欲的源头,而纯粹的情欲又势必与同情分道扬镳。不同之处在于,贾平凹作品中驼子老爹和木椟的“道德严格主义”与黑氏的同情心理展现出不可调和的冲突和对峙,但《任氏传》缺乏这样一种视域。也就是说,在沈既济的人性书写中,同情心具有超越性,但这超越性是不彻底的,至少他没有展现出同情与道德相抵牾的面相。

在这个意义上,笔者认为贾平凹的《黑氏》不仅毫不逊色于沈既济的《任氏传》,更能超越礼教观念的框架,在更深广的层面上展现出市场经济、原始欲望、乡村礼俗对人性的多重压迫,是中国文学人性书写母题的赓续和演变。

[1]贾平凹.病相报告[M].南京:译林出版社,2015:198.

[2]吴奕琦.缺乏:演了一出悲喜剧——兼谈《黑氏》给我们的启示[J].当代作家评论,1986(4):94-97.

[3]王四四.趴着是一匹马,坐着是一尊佛——论贾平凹小说《黑氏》的意境美[J].长春大学学报,2011(9):69-72.

[4]程光炜.最为多情是妇人——读贾平凹小说《黑氏》[J].文艺争鸣,2012(10):14-24.

[5]王德威,陈国球,编.抒情之现代性[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2014:1-4.

[6]贾平凹.贾平凹获奖中篇小说集[M].西安:西北大学出版社,1992.

[7]章培恒,骆玉明.中国文学史新著[M].上海:复旦大学出版社,2011(2).

[8]李昉,等,编.张国风,会校.太平广记会校[M].北京:北京燕山出版社,2008.

[9]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[10]阮元,校刻.十三经注疏(清嘉庆刊本)[M].北京:中华书局,2009:5982.

JiaPing-waandtheTraditionofClassicalChineseLiterature——TakingtheHumanityNarrativeofHisEarlyWorkHeishiastheCenter

XU Long-yao

(Research Centre for Ancient Chinese Literature,Fudan University,Shanghai 200082,China)

The novelHeishicreated by Jia Ping-wa in 1985 is a representative of his early genre of elegance.Since the advent of the novel,critics have interpreted the origins of the work from psychology to overseas Sinology.Through close reading,one finds that this marriage narrative which takes a village woman as the leading character has three interlinked sections:“survival,morality and passion”.It is typical of Jia Ping-wa’s females with “soft water-like sympathy” that serves as the initial motivation of the development of marriage narrative.Heishi and Renshi,a character of a Tang legend by Shen Ji-ji in Tang Dynasty,have similarities in temperament,which illustrates the intimate connection between Jia Ping-wa’s early workHeishiand the tradition of classical Chinese literature.

humanity narrative;sympathy;Tang legend;ancient and modern evolution

2017-10-20

徐隆垚(1993-),男,辽宁大连人,复旦大学中国古代文学研究中心中国古代文学专业博士研究生,主要从事元明清文学研究。

I207.4

A

1008-469X(2017)06-0036-06