产业结构变迁与区域经济增长

赵新宇 万宇佳

关键词:产业结构高度化;产业结构合理化;经济增长

作者简介:赵新宇,吉林大学经济学院教授、博士生导师(长春 130012);万宇佳,吉林大学经济学院博士研究生(长春 130012)

基金项目:国家社会科学基金重点项目(16AZD008);吉林大学青年师生交叉学科项目(2018A3)

DOI编码:10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2018.06.008

改革开放40年来,东北地区经济取得了长足发展,域内三省的GDP总量从1978年的485.98亿元增长到2017年的55430.82亿元,年均增长速度为9.4%。相较于同期全国9.7%的年均增長速度,东北地区还有一段差距。更值得关注的是,东北地区经济增长呈现出明显的周期性波动特征,其过程可谓一波三折:继20世纪90年代工业企业经济效益下降、21世纪初农产品滞销之后,自2013年开始经济增长速度再次出现陡然下滑。2014年,东北地区经济增长低于全国7.4%的增长速度,辽宁、吉林和黑龙江三省的GDP增速分别为5.8%、6.5%和5.6%,位列全国倒数第三、第四和第二位。东北经济屡次陷入困境的现象,引起了政府和全社会的广泛关注。

造成这一问题或现象的原因何在?一般认为,东北经济困局归因于历史形成并遗留下来的体制性问题和结构性矛盾。2003年,中共中央、国务院下发的《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》指出,“随着改革开放的不断深入,老工业基地的体制性、结构性矛盾日益显现,进一步发展面临着许多困难和问题”;2009年,国务院下发的《关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》指出,“东北地区等老工业基地体制性、结构性等深层次矛盾有待进一步解决”;2016年,中共中央、国务院下发的《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》再次指出,“(东北地区)体制机制的深层次问题进一步显现,经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾突出”。

东北地区的结构性问题突出表现在产业结构偏重以资源开发和初级产品加工为主的重化工业。这一特征自近代东北开发逐渐形成,并在不同经济体制下对地区经济发挥了不尽相同的作用。新中国成立后,在国家实施优先发展重化工业战略的影响下,东北地区发挥了资源和产业优势,为国民经济恢复和国家经济建设做出了重要贡献。改革开放后,在市场经济体制不断确立和完善的过程中,由于国内产业分工的不断变化,加之先进技术和设备进口的冲击,东北地区的结构性问题逐渐凸显。面对国内市场化改革的压力,东北地区也在逐步调整自身的结构性问题。特别是国家实施东北振兴战略以来,得益于国家快速城镇化和工业化,以及倾斜性投资政策,东北地区产业结构也发生了悄然变化。这自然引出了一个问题:产业结构变迁对东北地区经济增长产生了何种影响?针对这一问题的回答,有助于厘清东北地区产业结构变迁的特征,及其对区域经济增长的作用,这对于已经开始的新一轮振兴东北实践中的产业结构调整具有一定的理论价值和现实意义。

一、相关研究回顾

一般来说,产业结构是指经济体内部各产业之间的比例关系,这一比例的变化亦可称为产业结构变动或变迁。正如Kuznets(1949)指出的:一个国家国民收入需要从产业结构的角度去衡量。[1]此后,越来越多的实证研究试图去揭示产业结构变迁与经济增长之间的关系。一些早期研究证实了产业结构变迁与经济增长之间存在的联系,即制造业的增长总是伴随着国家经济规模的扩大(Kuznets, 1957; Chenery, 1960)。[2][3]对于产业结构变迁对经济增长的作用,相关研究呈现出一定的分歧。一些研究认为,在技术进步和主导产业共同推动的产业结构变迁过程中,产业间生产率差异会导致要素资源从低生产率产业(或低生产率增长率产业)流向高生产率产业(或高生产率增长率产业),进而提高整个社会生产率水平、优化要素资源配置效率、推动该国(或地区)的经济增长(Ueno, 1972; Beason and Weinstein, 1996; Peneder, 2003)。[4]5][6]另一些研究则认为,制造业部门在工业化前期的发展推动了经济增长,但在人均收入水平很高时服务业快速发展会降低制造业规模弹性,从而体现出产业结构变迁对经济增长的负向作用(Gregory and Griffin , 1974)。[7]同时,产业结构变迁对特定产业会产生较大冲击并引起要素供给变动,从而造成经济波动或周期性变化(Baumol, 1967; 库兹涅茨,1999)。[8][9]

改革开放以来,中国产业结构变迁和经济增长实绩也给这一问题研究提供了丰富的实践线索。一些早期的研究认为,产业结构偏差不利于中国经济稳定增长。郭克莎(1999)在对产业结构变动的研究中发现,中国产业结构的偏差主要特征是第二产业比重过高和第三产业比重过低,他认为这种结构性的偏差不仅在一定程度上制约中国经济增长,也影响了中国经济增长的质量。[10]据此,一些研究认为,产业结构调整对中国经济增长方式转变发挥了积极作用(郭金龙和张许颖,1998;吕铁和周叔莲,1999)。[11][12]多数研究肯定了产业结构变迁对中国经济增长的作用。刘志彪和安同良(2002)利用Moore结构变化值指标测算了1978—1999年中国产业结构变化情况,实证结果表明产业结构变化是经济增长的动因。[13]刘伟和李绍荣(2002)的研究表明,中国经济增长主要是由第三产业拉动的,长期稳定的经济增长还需要第一产业和第二产业的效率提升。[14]国胜铁(2016)、黄茂兴和李军军(2009)运用不同时期的面板数据考察了产业结构与经济增长关系,他们的研究表明产业结构变化对经济增长起到主导性作用,产业结构调整有助于经济高质量增长。[15][16]

随着研究的深入,一些学者从产业结构内涵角度分析结构变动对经济增长的影响,即产业结构合理化和产业结构高度化对经济增长的影响。干春晖等(2011)通过构建泰尔指数衡量产业结构合理化,并使用1978—2009年30个省区面板数据,考察了产业结构合理化和产业结构高度化对经济增长的影响。他们的研究表明,产业结构对经济增长有明显直接推动作用,并通过要素配置效率对经济增长产生间接影响。产业结构高度化和产业结构合理化进程对经济增长的影响均有明显的阶段性特征。产业结构合理化有助于减少产业结构高级化对经济波动的影响,产业结构合理化对经济增长的拉动作用要强于产业结构高级化。[17]李政和杨思莹(2015)基于2002—2012年省级面板数据,考察了产业结构高度化与经济增长关系,结果显示产业结构高度化对经济增长产生了一定的推动作用,但是经济增长并没能有效促进产业结构向高度化方向发展,两者之间缺乏一种相互作用的联动机制。[18]

產业结构变迁与区域经济增长的关系同样得到研究者的关注。张庆君和王维国(2006)在对东北地区1978-2004年经济总量和三次产业关系的研究中,指出东北地区产业存在结构性问题,且产业结构问题不利于经济增长。[19]与此结论相反,林秀梅等(2010)对东北地区1978—2006年产业结构变迁对经济增长的贡献进行了研究,结果表明东北地区产业结构调整促进了经济增长。[20]陶新宇等(2017)在研究中使用第三产业产值和第二产业产值的比值测度产业结构,用以反映产业结构服务化水平,考察其对经济增长的影响,实证结果表明产业结构服务化不论是对全国还是对东、中、西部地区的经济增长都产生了显著的抑制作用。[21]解海等(2017)研究了东北地区1978—2014年产业结构变迁对经济增长的影响,结果显示产业结构的合理化和高度化都可以显著促进经济增长,产业结构高度化对经济增长推动作用更大,但也容易使经济面临更大波动。[22]同时,另有一些学者们从空间的维度研究结构变迁与区域经济增长的关系。吕健(2012)采用地理空间的视角,运用空间面板数据模型,考察了产业结构调整背景下区域经济增长速度与结构性因素之间的关系,实证研究的结果表明,从整体上看全国经济处于“结构性加速”阶段,但经济增长分化的格局业已形成。东部地区呈现出“结构性减速”,西部地区进入“结构性加速”阶段,中部地区出现了“加速”与“减速”并存的局面。[23]唐晓华等(2018)分区域测算2001—2015年制造业与生产性服务业间的总体发展水平及耦合协调程度,研究表明东北地区生产性服务业发展水平一直严重滞后于制造业,不能对制造业起到有效的支撑作用,不利于区域经济增长。[24]应该看到,针对东北地区产业结构变迁与经济增长关系的研究还相对较少,并且现有的研究都是基于省级层面数据,数据质量还有待细化。

二、计量模型与数据说明

(一)计量模型

为研究东北地区产业结构变迁对区域经济增长的影响,本文借鉴干春晖等(2011)的实证方法,从产业结构合理化和产业结构高度化两个维度对产业结构进行测度,并将计量模型设定如下:

产业结构高度化反映了产业结构升级的情况,一般根据克拉克定律采用非农业产值比重度量。目前,产业结构高度化测度指标并不一致,一些研究用非农业产值比重来测度产业结构高度化水平,还有一些研究用高新技术产业产出值占总体或制造业比例来衡量产业结构高度化水平。本文采用两种方法测度产业结构高度化:一是第三产业与第二产业产值之比,表示为TS;二是第三产业与地区生产总值之比,表示为TH。可见,比值越大代表产业结构高度化水平越高。

(二)数据说明

鉴于既有研究所使用数据为省级层面数据,本文选取1994—2015年东北地区所辖的34个地级市的面板数据,细化研究东北地区产业结构变迁对区域经济增长的影响。对于地区经济增长指标,本文选取东北地区各地级市的国内生产总值来衡量,对于产业结构合理化和产业结构高度化的测度采用前文描述的指数和比值,实证研究所使用数据均来自相应年份《中国城市统计年鉴》。

三、实证分析

(一)全样本实证结果

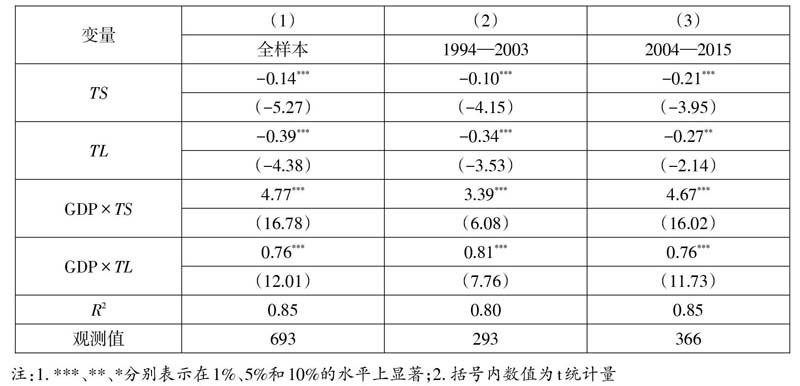

由于回归变量中出现了含有因变量的交互项,模型存在内生性问题。为解决变量内生性对估计结果可能产生的影响,本文采用GMM估计法对上述模型进行估计。具体结果见表1。

表1 产业结构变迁对区域经济增长的影响

表1中模型(1)显示了东北地区产业结构变迁对区域经济增长的影响作用。其中,产业结构高度化系数在1%统计水平下显著为负,说明1994年以来东北地区产业结构高度化没有促进经济增长,并有显著的反向作用。产业结构合理化系数在1%统计水平下显著为负,说明考察时期内东北地区产业结构合理化促进了区域经济增长。这一结论与多数全国数据的实证研究并不一致,如干春晖等(2011)的研究表明,产业结构合理化和产业结构高度化的演变均对中国经济增长具有正面作用。[17]东北地区产业结构高度化之于经济增长的作用,说明单纯地依靠第三产业发展,以及带来的结构扩张,并不能有效地带动经济增长,甚至可能将经济带入衰退路径。

同时,区域产业结构调整有自身发展的现实需要,也与国家政策有着密不可分的联系。对于东北地区产业结构来说,其形成、特点和调整都与国家在不同时期的经济建设需要紧密相连。考虑到政策因素对产业结构调整的影响,特别是中央政府在2003年提出的振兴东北地区等老工业基地战略,我们进一步将考察时期以2003年为时间节点,分时段地分析东北地区产业结构变迁对经济增长影响,具体参见表1中的(2)、(3)两模型的回归结果。模型(2)说明的是1994—2003年东北地区产业结构变迁对经济增长的影响。产业结构高度化系数在1%统计水平下显著为负,说明产业结构的高度化对经济增长在一定程度上出现负向作用。产业结构合理化系数在1%统计水平下显著为负,说明产业结构合理化推动了区域经济增长。模型(3)说明的是2004—2015年东北地区产业结构变迁对经济增长的影响。产业结构高度化系数在1%统计水平下显著为负,说明这一阶段产业结构高度化在一定程度上制约了经济增长。产业结构合理化系数在5%统计水平下显著为负,表明随着东北地区产业结构调整,产业结构合理化对经济增长做出了一定贡献。

分时段的回归结果进一步验证了全样本的实证结论,即随着东北地区产业结构不断升级,产业结构高度化并没有推动东北地区的经济增长。在产业结构高度化对区域经济的影响方面,虽然东北地区第三产业在考察时期内有了一定发展,但是振兴时期的负向作用大于振兴前期的作用,在一定程度上说明东北地区第三产业的全要素生产率较低,且与第一、二产业的关联性较为薄弱。部分原因也可以在东北地区第三产业内部结构中找到答案,即东北地区生产性服务业的发展落后于生活性服务业。在产业结构合理化对区域经济的影响方面,虽然其对经济增长具有正向促进作用,然而振兴时期的作用相较于振兴前期并没有明显的差异。这表明2003年推出的振兴东北地区等老工业基地战略,一定程度上改善了东北地区产业结构的合理性、刺激了东北地区经济增长,但是深层次结构性问题还需要进一步解决。

(二)分组实证结果

1.资源型城市与非资源型城市的对比分析

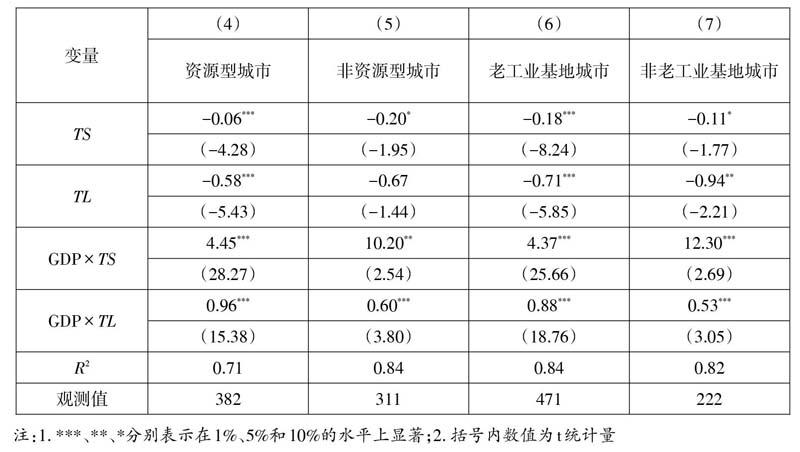

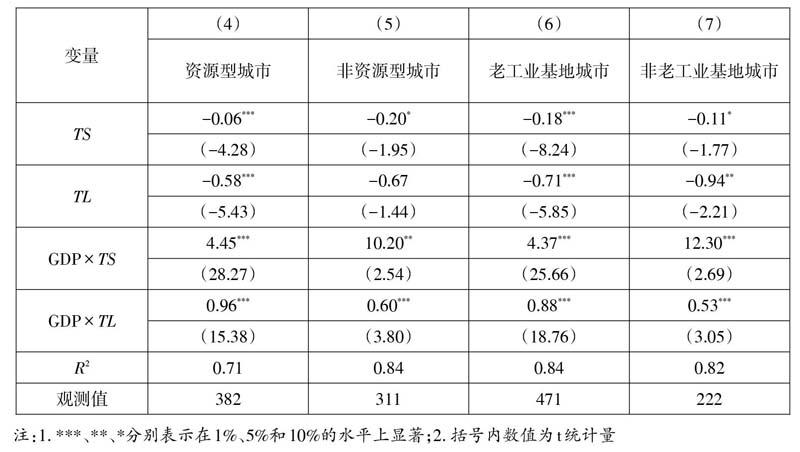

因其资源丰富,东北地区在区域开发中形成了大量以资源开采和初级产品加工为主要产业的资源型城市。在这些资源型城市中,资源产业是主导产业和支柱产业,并在区域经济增长中发挥了重要作用。然而,随着主体资源的日益枯竭,资源产业步入衰退阶段,企业经济效益迅速下滑,资源型城市经济增长也受到严重冲击。接续替代产业发展和结构转型势在必行,由此我们将东北地区地级市分成资源型城市和非资源型城市作对比,更好地说明东北地区产业结构变迁对经济增长的影响,具体结果见表2的(4)、(5)两个模型。

表2 产业结构变迁对不同类型城市经济增长的影响

模型(3)表示东北地区资源型城市产业结构变迁对其经济增长的影响。由检验结果可知,资源型城市产业结构高度化系数在1%统计水平下显著为负,产业结构合理化系数在1%统计水平下显著为负。说明资源型城市产业结构高度化对经济增长作用有一定负向作用,而产业结构合理化促进了经济增长。对于资源型城市来说,资源产业衰退是不可逆转的过程,支柱产业更替是产业结构调整的主要内容。考虑到资源型产业自身的技术刚性,产业工人技能较为单一,一般易流向技术门槛较低的第三产业(特别是生活性服务业),从而使產业结构高度化加速。模型(4)说明的是东北地区非资源型城市产业结构变迁对经济增长的影响。在传统的资源产业失位后,新的支柱产业必然撑起区域经济增长的重任。实证结果看出,非资源型城市产业结构高度化系数在10%统计水平下显著为负,说明非资源型产业结构高度化没能推动经济增长。由于非资源型城市不会遇到产业衰退带来的结构真空,其产业结构高度化对经济增长的作用与全样本实证结果基本一致。此外,非资源型城市产业结构合理化对经济增长作用不显著,说明产业结构合理化对经济增长的影响还没有充分发挥。

2.老工业基地城市与非老工业基地城市的对比分析

新中国成立初期,在国家倾斜性政策与投资作用下,东北地区发展成为我国最早的重化工业基地。长期以来,传统制造业始终在东北地区工业部门中占有重要份额,并对东北地区经济增长有着重要影响。我们将东北地区地级市分成老工业基地城市和非老工业基地城市进行对比,更好地分析东北地区产业结构变迁对经济增长的作用。1表2中模型(6)栏表示老工业基地城市产业结构变迁对其经济增长影响。产业结构高度化和产业结构合理化系数均在1%水平下显著为负。老工业基地城市产业结构高度化对经济增长作用不明显,产业结构合理化促进了经济增长。模型(7)表示非老工业基地城市产业结构变迁对经济增长的影响。产业结构高度化系数在10%水平下显著为负,产业结构合理化系数在5%水平下显著为负。非老工业基地城市产业结构高度化没能推动经济增长,产业结构合理化推动了经济增长。产业结构高度化没能刺激老工业基地城市和非老工业基地城市的经济增长,产业结构合理化对老工业基地城市和非老工业基地城市经济增长做出贡献,这与全样本实证结果保持了一致性。老工业基地城市和非老工业基地城市产业结构高度化系数差别不大,而产业结构合理化系数有一定差距,说明老工业基地城市和非老工业基地城市第三产业与第一、二产业关联性不够合理。

(三)原因分析

产业结构调整促进经济增长可以从要素配置效率角度解释:产业结构合理化体现了生产要素在各个产业部门间配置效率,生产要素配置效率越高则产业结构越合理。产业内部出现技术进步,会导致要素从效率低的行业流向效率高的行业或是从边际产出低的行业流向边际产出高的行业,产业之间的劳动生产率的差距不断缩小,泰尔指数随之缩小,产业结构趋于合理,并促进区域经济增长。产业结构合理化有利于改变东北地区产业结构失衡现状。特别是对于资源型城市和老工业基地城市,长期以来资源型城市经济发展严重依赖自然资源,自然资源的约束难以支撑起高消耗型的经济增长,而老工业基地城市经济发展依赖传统制造业,改革开放政策与市场化模式在东北地区推进滞后,东北老工业基地的经济也出现下滑。产业结构合理化有利于资源型城市和老工业基地城市产业结构优化升级,推动经济增长质量提高。

东北地区产业结构高度化对区域经济增长作用不明显的原因可能有三点:第一,东北地区,工业化进程相对落后,第二产业主导东北地区经济增长,第二产业转型升级缓慢。在东北地区产业结构调整中,传统产业停滞,而新兴产业发展不尽如人意,产业结构高度化在一定程度上制约经济增长。第二,东北地区出现结构负利现象。经济增长过程中,产业结构变化对经济增长的贡献被称为“结构红利假说”。与之相反,产业结构变动经济增长的制约被称为“结构负利假说”。Pender(2003)指出,结构红利与制造业部门产出份额的上升相关,而结构负利与服务业部门的扩大有关。制造业和服务业作为第二、三产业的主要组成部分,在第二、三产业产值中占有重要比重。[6]东北地区在第一轮振兴中,主要的投资集中在工业,导致工业资本深化,资本挤出劳动,劳动流向服务业,低劳动生产率增长率的服务业的扩张,引起经济增长速度的下降。第三,东北地区要素生产效率偏低。资源没能从效率低的产业部门流向效率高的部门,还扩大了产业结构性效率差异(傅元海等,2016)。[26]这种要素反效率配置存在的原因是多方面的:一方面,东北地区市场调节资源配置的机制不够完善和成熟。尤其在要素市场中,生产要素还不能实现合理的流动,市场资源配置作用还没能得到充分发挥。另一方面,东北地区地方政府在制定产业政策时,因根据自身禀赋和产业布局的情况,从本地产业发展实际出发,鼓励高新技术产业的发展,避免出现虽然承接发达地区产业转移,促进了高技术产业产能的提高,但却没有带来资源配置效率的提高,区域经济并没有出现集约型增长的情况。

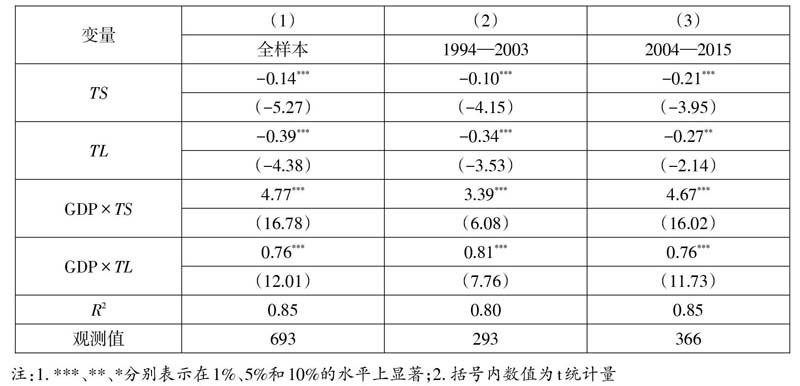

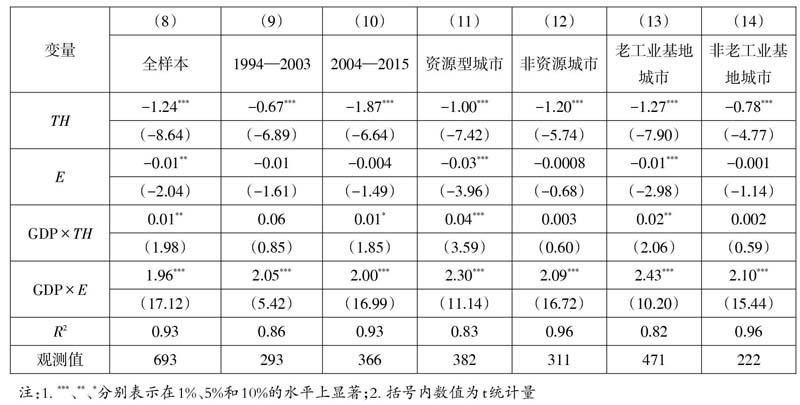

(四)稳健性检验

前文通过对产业结构与经济增长之间关系的分析,得出了相应的结论。为了确保分析结论的可靠性,还有必要对结论进行稳健性检验。在此采用第三产业产值与总产值之比和结构偏离度分别衡量产业结构的高度化与产业结构合理化,计量模型表示为:

通过面板广义矩估计,具体计量结果见表3。表3中所示,用第三产业产值和总产值之比衡量的产业结构高度化系数在1%统计水平显著为负,用结构偏离度衡量的产业结构合理化系数在5%统计水平显著为负。运用两组不同指标对产业结构的高度化和产业结构合理化进行衡量,得出了相同的结论:在东北地区,产业结构高度化对经济增长作用不明显,产业结构合理化对经济增长有促进作用。表明本文采用的模型估计的结果具有稳健性。

表3 稳健性检验结果

四、主要结论及政策含义

本文利用1994—2015年东北地区34个地级市非平衡面板数据,实证研究了东北地区产业结构变迁对经济增长的影响。实证结果表明:整体而言,东北地区产业结构合理化对经济增长具有促进作用,产业结构高度化对经济增长作用不明显。分时段实证结果说明产业结构高度化对经济增长有显著负面影响,产业结构合理化对经济增长有积极促进作用。资源型城市与非资源型城市对比的实证结果表明东北地区产业结构中存在深层次问题:产业结构高度化在一定程度上约束了资源型城市和非资源型城市的经济增长;产业结构合理化显著促进了资源型城市经济增长,对非资源型城市经济增长影响不大。老工业基地城市和非老工业基地城市对比结果说明,产业结构高度化沒能发挥对经济增长的推动作用,产业结构合理化拉动了经济增长。

本文的政策含义在于:面对东北地区第三产业增加值已经超过第二产业增加值结构性的变化,在新一轮东北振兴中,提升东北地区产业结构合理化对经济增长的促进作用,改变产业结构高度化对经济增长的负向作用将成为东北地区经济增长重要推动力量。首先,对产业结构合理化而言,东北地区产业结构合理化面临的主要问题是劳动力结构和产业结构耦合程度低,人才外流严重,缺失高技术人员。地方政府应及时出台人才政策,注重提升与产业结构升级匹配的人力资本,促进产业结构合理化。

同时,发挥产业结构合理化经济增长积极作用还需要依靠产业内部的技术创新。依靠技术创新提高要素配置效率,构建具有公平竞争性的市场机制,推动产业结构合理化,促进区域经济增长。其次,就产业结构高度化而言,在东北地区对待第三产业发展上要保持谨慎,不能盲目跟风发展高新技术产业。当前东北地区经济增速出现下滑,传统工业发展方式不能适应高质量发展的要求,制造业转型升级才是东北地区经济发展的新动能。新型的服务业发展要与实体经济发展相匹配,要保持恰当的服务业所占比重。基于效率提升的制造业占比下降是可接受的,而由效率恶化导致的制造业萎缩则需要防范。最后,东北地区在产业发展和结构调整过程中,需要着眼于全球产业发展趋势,引导投资方向,加快传统产业优化升级和新兴产业发展。针对东北地区的传统产业基础和发展定位确定新兴产业发展重点和方向,构建完备的信息技术平台支持新型产业的建设,同时依托产业集群实现新兴产业规模化发展。对于现代服务业的发展主要应侧重制造业与服务业的相互渗透,使生产性服务业高效地嵌入制造业价值链中,促进制造业与服务业的一体化,提高制造业和生产性服务业协同水平,利用服务业使制造业增值,促进东北地区产业层次和技术水平的提高,促进东北地区经济高质量发展。

参考文献

[1] Kuznets Simon. “National Income and Industrial structure”.in Ecomometria,1949(17).

[2] Kuznets Simon.“Quantitative Aspectsof the Economic Growth of Nations: II .Industrial Distribution of National Product and Labor Force”.in Economic Development and Culture Change, 1957(5).

[3] Chenery Hollis B.“Patterns of Industrial Growth”.in The American Economic Review, 1960(50).

[4] Ueno Hiroya. “A Long -Term Model of Economic Growth of Japan 1906-1968”. in International Economic Review, 1972(13).

[5] Beason Richard and David E.Weinstein. “ Growth, Economies of Scale, and Targeting in Japan(1955-1990) ”.

in The Review of Economics a nd Statistics, 1996(78).

[6] Michael Peneder.“Industrial structure and aggregate growth”. in Journal of Structural Change and Economic Dynamics, 2003(14).

[7] Gregory Paul and James M.Griffin. “ Secular and Cross-Section Industrialization Patterns: Some Further Evidence on the Kuznets-Chenery Controversy”.in The Review of Economics and Statistics, 1974(56).

[8] William J.Baumol. “ Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban crisis”.in The American Economic Review,1967(3).

[9] 库兹涅茨:《各国的经济增长》,常勋等译,北京:商务印书馆,1999.

[10] 郭克莎:《总量问题还是结构问题?——产业结构偏差对我国经济增长的制约及调整思路》,载《经济研究》1999年第9 期.

[11] 郭金龙、张许颖:《结构变动对经济增长方式转变的作用分析》,载《数量经济技术经济研究》1998年第9期.

[12] 吕铁、周叔莲:《中国的產业结构升级与经济增长方式转变》,载《管理世界》1999年第1期.

[13] 刘志彪、安同良:《中国产业结构演变与经济增长》,载《南京社会科学》2002年第1期.

[14] 刘伟、李绍荣:《产业结构与经济增长》,载《中国工业经济》2002年第5期.

[15] 国胜铁:《技术引进对我国产业结构升级的影响研究》,载《经济纵横》2016年第12期.

[16] 黄茂兴、李军军:《技术选择、产业结构升级与经济增长》,载《经济研究》2009年第7期.

[17] 干春晖、郑若谷、余典范:《中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响》,载《经济研究》2011年第5期.

[18] 李政、杨思莹:《创新投入、产业结构与经济增长》,载《求是学刊》2015年第4期.

[19] 张庆君、王维国:《东北老工业基地产业结构与经济增长的实证分析》,载《税务与经济》2006年第3期.

[20] 林秀梅、郝华:《东北地区产业结构变化对经济增长贡献的实证研究》,载《税务与经济》2010年第2期.

[21] 陶新宇、靳涛、杨伊婧:《东亚模式”的启迪与中国经济增长“结构之谜”的揭示》,载《经济研究》2017年第11期.

[22] 解海、郭富、康宇虹:《东北地区产业结构变迁及其经济效应分析》,载《商业研究》2017年第10期.

[23] 吕健:《产业结构调整、结构性减速与经济增长分化》,载《中国工业经济》2012年第9期.

[24] 唐晓华、张欣珏、李阳:《中国制造业与生产性服务业动态协调发展实证研究》,载《经济研究》2018年第3期.

[25] Frank M.W.“Income Inequality and Economic Growth in the U.S.A Panel Cointegration Approach”, in Working Paper, Sam Houston State University, 2005.

[26] 傅元海、叶祥松、王展祥:《制造业结构变迁与经济增长效率提高》,载《经济研究》2016年第8期.

[责任编辑 国胜铁]