井栏说与辘轳架说毫无根据

——李白《静夜思》误读辩正之二

蔺瑞生

(河北师范大学文学院,河北石家庄050024)

李白的名诗《静夜思》“床前明月光”的“床”向来都解作卧床,认为此诗是写诗人睡醒后望月思乡。直至20世纪80年代,才开始有人公开提出质疑,从而先后引起两次大讨论。讨论时间虽长达20多年,但迄今无明确的结论。不过成效还是有的,有两点很明显:一是让诗人坐了起来,现已很少有人公开坚持是睡在床上的;二是打破了卧床说一统天下的局面,形成坐床说、卧床说、井栏说三足鼎立的态势。这里需要说明的是井栏说与辘轳架说,表面看来似乎是两种不同的看法,其实是实同名不同,只不过是前人对“井幹”两种不同的解释。坐床说虽切诗意,但论证尚不足服人,因此卧床说仍有许多人坚持。而另有一些人不同意卧床说,又不愿轻信坐床说,于是另求新解,提出了井栏说或辘轳架说。这一观点虽然新颖,但能否成立已有不少人提出质疑。对此,笔者也有些不同的浅见,现提出供商榷和参考。

大家知道,每首诗都是一个独一无二的个体,都有自己特定的情景和诗意。诗中的每个词都是这个个体中的特定成分,含义十分确切,是不能随意解释的。即使读者认识有分歧,也不是没有对错、优劣之分。因此,诗中的词义首先应从诗中去求,离开诗的具体描写去求词义,是很容易走入歧途的。如果我们统观《静夜思》全诗,“床”字并不难理解,或为坐床,或为卧床,二者必居其一,因为在唐代,床的本义只有这两种含义。最早,床仅指坐床,所以《说文解字》提到,“床,安身之几坐也”[1]257,后来又有了安身之卧床。到宋代之后,坐床之义消失,床便成卧床专有之义。自古至今作为安身之具的床,从来没有增添过新义。床字字义在历史演变中的事实告诉我们,床的所有引申义都是复音词,没有单音词,如茶床、琴床、井床、笔床、河床、牙床等。这些引申义中的床字都不是床的本义,其义都是由前面的主体词之义决定的。引申义词中床字有时也可单用,但都是同时有主体词与之关合,否则就失去词义。井床之床单用时,也同样如此。如古乐府《淮南王》中“后园凿井银作床”和李贺《后园凿井歌》“井上辘轳床上转”都是明证。井栏论者常用李白《长干行》中“绕床弄青梅”之床作井上围栏解的例证,来证明《静夜思》中的床也可作此解,其实这是不能成立的。退一步说,即使《长干行》中床作井栏解,也不意味着《静夜思》之床必是井栏,更何况《长干行》中床解为井上围栏实属误读①下文中作者将对此详加辩正。。另外,若把《静夜思》中的床解作井栏,那为什么作者不用栏前或井前,而曰床前,栏前、井前不是更明确吗?而且,井并非家家必备之物。自古以来,城乡居民都聚井而居,许多人共用一井。只有富贵人家才有条件自己建井,即使建也是像前面所举古乐府和李贺诗中所说的建在后园,不会建在住人的正庭正院,而且建在后园,也会建在比较偏僻的一隅,这是常识。李白在静夜赏月为什么非去有井的地方,这岂不是太令人费解了吗?诗中分明是写因望月而思乡,何尝有半句写依井栏而思乡的描写呢?井栏论者企图用井有乡井之义来解诗中的思乡,明显是牵强附会。其实,“乡井”之井的真实涵义并非水井之井,而是井田之井。《汉语大词典》井字第九义项说:相传古制八家为井,引申为人口聚居地;乡里;家宅。这无疑是深得其义。常言的“离乡背井”就是背离家乡之义,并不是背离水井的意思。

由此可见,井栏说在诗中是找不到任何依据的。不仅如此,其立论基础也是空中楼阁。为了弄清这一点,我们先看一看井幹是如何一步步变为“床”的。

“井栏”一词最早是由晋人司马彪提出的。《庄子·秋水》篇有:

公子牟隐机太息,仰天而笑曰:“子独不闻夫坎井之鼃乎?谓东海之鳖曰:“吾乐欤!吾跳梁乎井幹之上;入休乎缺甃之崖。”

司马彪注曰:“井幹,井栏也。”[2]246至初唐时,颜师古又把司马彪的话与“银床”扯在一起,说井幹“又谓之银床,皆井栏也”[3]159。由于“井幹”之“幹”,正写为“榦”,又作“韓”。《古今韵会举要》在释“榦”字时说:

《说文》:“韓,井垣也。本作,从韋取其帀也,倝声。”隶省作韓,今作榦,或作幹。《文选:谢元晖》诗注:“铜雀台一名井幹楼”。《汉书》:武帝立井幹楼,高五十丈,音韓。师古注曰:“积木而高于楼,若井幹之形也。井幹,井上木栏也,字亦作韓,其形四角或八角”。[3]159于是就有唐人谓井栏为银床的说法。后世人们不疑前贤,便奉为定论。至此,银床、井床、井幹、井栏便成了一物四名的同义词。但是必须强调指出,师古只是说井幹又叫“银床”,并没有说井幹又名“床”,把井幹说成床的是《康熙字典》。它在“床”字下注道:“又井幹曰床。”[4]301这个释义粗心人是不会注意的,乍看好像是承袭前人的说法,其实完全歪曲了原意,因为“银床”与“床”是两个全然相异的概念,不能混为一谈,否则就会造成混乱。事实上正是这一曲解,先误导了后来辞书的编者,随之又误导了读者,使读者认为“床”既可作坐床、卧床解,又可作井栏解。井栏论者正是把自己的立论基础建立在这种不正确的释义之上的。

《康熙字典》在“又井幹曰床”下引“后园凿井银作床”以此证明它的释义,显然是认为在这句中“床”字就是单用的,其实这是只看现象不看本质的片面而浮浅的认识。在这句中,实际是井床、银床二词的分述合义的用法。这是古诗歌语言中常见的用词手法,尤其是南北朝之前,如《诗经·周南·桃夭》中“桃之夭夭,灼灼其华”。这两例中的“床”与“华”其具体涵义都是由前面的主体词词义所决定的,床为井床,华为桃花。又如,李贺《后园凿井歌》中“井上辘轳床上转”也是如此。诗歌语言有许多特殊用法,如王昌龄《出塞》中的“秦时明月汉时关”,从表面看无疑是“秦月”“汉关”,实质则是月是秦汉月,关是秦汉关。这种互文用法也是大家所熟知的。如果有人不懂这点,就体会不到诗人的用词之妙。为什么诗歌中有许多特殊的用词方法呢?这是由诗歌体裁的特殊性决定的。诗歌因字数、韵律的限制,必须用最精练的语言表达丰富的内容。“后园凿井银作床”仅七个字,因用分述合义的手法,不仅点出凿井地点,而且说明了井床所用之材,并用一“银”字为井床创造了一个美称——银床。从此,银床一词便成了具有典故性的诗家习惯用语,因历代作家频频使用,致使其成了井床的代名词,“井床”这一正名反而被人忽视。有的辞书只收“银床”、不收“井床”就是明证,读者只知“井栏”、不知“井床”也是明证。但诗人们并没有忽视,他们在用银床时,总是用井字去关合,或直接用正名“井床”,如唐彦谦《红叶》诗“梧桐坠井床”、陆游《秋思》诗“黄落梧桐覆井床”。

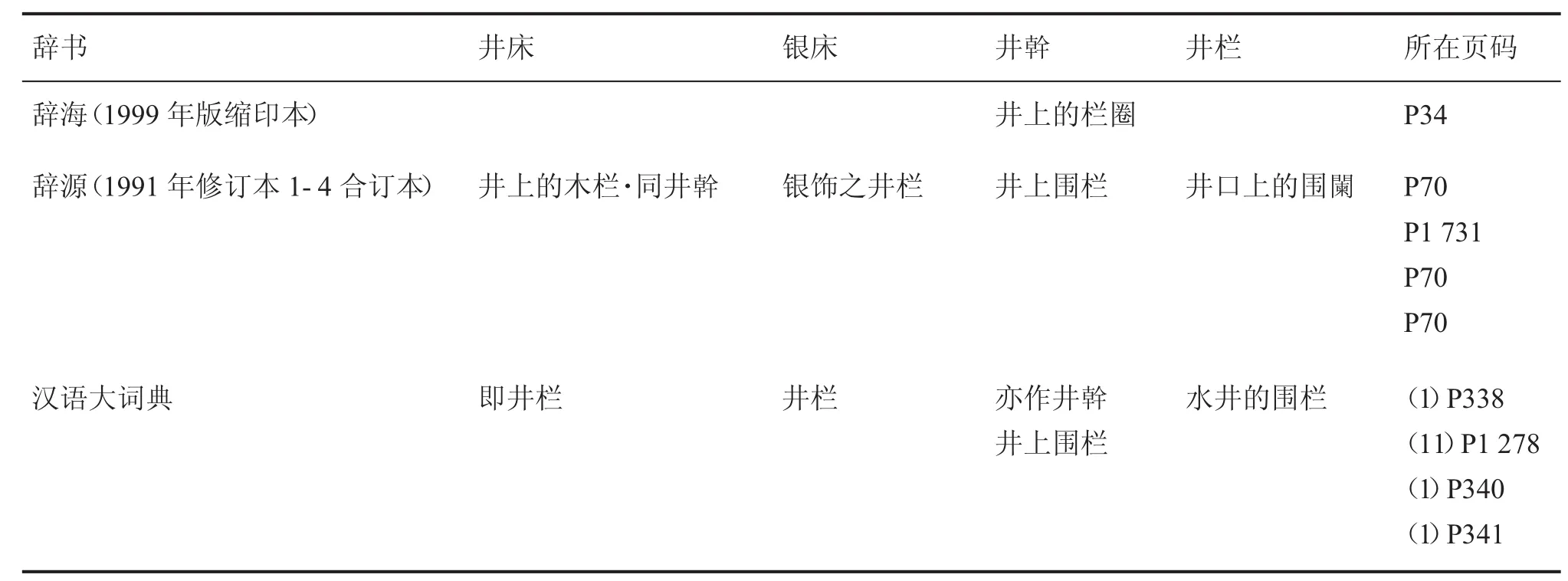

《康熙字典》的释义既然不能成立,那颜师古的说法是否正确就需要重新审定才能确认。既然井床、银床、井幹、井栏为同义词,理应有一致的释义。我们且看现行的各种辞书对它们是如何解释的,详见表1。

从表1的释义中可以看出,它们的释义相当混乱,同一词义却出现六种说法:井栏、井上木栏、井上围栏、井上的栏圈、井口的围闌、水井的围栏。粗看貌似近似,细究则不得要领,好像雾里看花,看不真切,似花非花。说是木栏,又有银饰,既说井口,又说井上,如是井上,在何位置?说是井床同井幹,可是一查有关注释,又不相符合。难怪现在持井栏论者对井栏众说纷纭,各有各的理解。这正说明大家对此问题并不十分了然,只是在前人设置的栏圈中转来转去,寻找出路,像猜谜一样进行解释。看来我们要真正弄清这些问题,必须对这几个词进行正名工作,名正则言顺,言顺则义明。问题始于“井幹”,就先从井幹说起。井幹究竟为何物?有两条注释说得相当明确。一是《史记索隐》对《李武本纪》中“楼”的注释:

《关中记》:“宫北有井幹台,高五十丈,积本为楼。言积累万木,转相交架,如井幹。”[5]84

既然以井幹名楼台,说明井幹实为积木交架构成的高井架。

二是《说文解字》:“幹,井桥也。”段注曰:

桥,各本作垣。今依《史记·孝武本纪·索隐》正。《曲礼》:“奉席如桥衡。”注曰:“井上挈皋也。”《庄子》曰:“凿木为机,后重前轻,汲水若抽,数如泆汤,其名为槔。”槔,本又作桥。淮南书:“今夫桥直植立而不动,俛仰取制焉。”高曰:“桥、桔皋上衡也。”《说苑》曰:“为机重其后,轻其前,命曰桥。终日漑韭。百区不倦。”桥,陆音义:“音居庙反。”按其义当同挢。举也。“井韓”见《史记·孝武本纪》《封禅书》《郊祀志》《枚乗传》《庄子·秋水篇》,其字多作井幹。司马彪云:“井幹、井阑也。”崔譔云:“井以四边为幹,犹筑之有桢幹。”晋灼曰:“井上四交之幹,常为汲者所契伤。”是诸家皆说井幹为井阑。按井为木架四围。中其围横圆木为桥。两旁木有轴可转,中设鹿卢。县绠上下,故言桥而韓见也。”[1]236

这个注说得更清楚,文中涉及两种井上的汲水工具:一为“挈皋”,即桔槔;一为“鹿卢”,即辘轳。桔槔是下有立木为架,上有横木为杠杆,是浅水井的汲水工具。辘轳下有积木交架构成支架,是深水井汲水的工具。《说文》:“榦,筑墙耑木也。”[1]253原来幹的本义是古代筑墙时,在墙的两耑(古“端”字)竖立的用以固定夹板的立柱。可见,井幹就是古时在井上用立木作成的支撑汲水工具的井架。现在矿井上有用来安装天车的井架,油井上有用来安装钻具的井架,这都可作井幹的旁证。今天水井上已见不到古时这种四角或八角的安装辘轳的井架了。辘轳经过改进已变成一边有轴、一边为摇把,支架多是用两根石柱建在井旁。清末民初由杨深秀父子两次续修的《闻喜县志》中“金石”部分载有:“井幹,(上刻)太和元年。”“此石在邑西三十五里的柏林村井上,以辖辘轳轴者。”[6]434这里的井幹就是石制的井架。

由此可见,《庄子·秋水》篇中的“井幹”实为井架,并非井栏。那段话是说“坎井”即浅井中的鼃(同“蛙”)夸耀自己太快乐了,在井外可以在井幹上跳梁玩,入井可以在残破井壁下休息。试想如果是辘轳支架,横梁很高,青蛙是上不去的。既然这是浅井,应用桔槔汲水。桔槔支架之上的横梁后重前轻,不用时,重端着地,青蛙自然可以上去跳梁于井幹之上。司马彪可能习见四角或八角之形的井幹,未加深思便名之为井栏,其实是用词不当,似是而非。后人不察,轻信前贤,便成定论。

表1 各种辞书对井床、银床、井幹、井栏的解释

架与栏在某些方面虽有相似之处,但从整体看,实为完全不同之物,形式与功能都是有区别的。架是以积木而且高为特点,功能是支撑他物。栏是以单行排列为特点,功能是防人防畜起遮蔽作用。把井幹解为井栏,一字之差,便成谬误。

那么,“井床”到底是什么东西?要解决这一问题,笔者以为必须从字义的引申规律入手,才能弄清是非。井床是床的引申义恐怕不会有人反对。既为引申,便和本义不能没有关联。床的本义为安身之具,其形为有平面木板,有床腿支撑,功能是承载人体。我们只要把床的引申义词考查一下,就不难发现所有的引申义词中,床字各有自己的独特涵义。它们或者形与床相似、近似,功能都是置物承载物,或者形虽不似但都是物的载体。井因不是实体之物,是空洞,所以要依托他物才能形成。井壁多用砖砌,少数也用石料,井口在地面是井的标志,为了坚固耐磨都是用石料建成的。这就是井的依托物。一般井口依托石料建成小平台,俗称井台;古时多在井口建有高出井台的井口围挡物,以防污水污物,人称井圈。井台和井圈才是真正的井床。至于井上的其他附属设备,如辘轳,包括辘轳架、井台周围的防人栏杆或围墙以及井亭、井厦,都各有用途,都不是井口的依托物,而且都与井床无关。

至于“银床”,其义与井床同,属于同义词,只是井床的一种美称。它与井床都是本于《淮南王》的“后园凿井银作床”。这里的“银”字有人解为用银制作,有人解为用银装饰井栏,都是不懂诗语,拘泥于字面去解,都是不对的。这首诗歌的前几句是:

淮南王,自言尊,百尺高楼与天连。后园凿井银作床,金瓶素绠汲寒浆。[7]276-277很显然,这里描写的是“淮南王自言尊”,由于他是王家,地位尊贵,家财富有,所以建楼、造井均与众不同,楼高百尺,上与天连,井床用银,汲瓶金造,其实这都是夸饰之语,不能当真,美称之言,须求真义。王家造井床当然不会用普通石料,一定是如银似玉的珍贵石料,汲瓶用材和油漆也非同一般,但用的绝不会真金白银,这是常识。若是室内生活用品,那就另当别论了。

以上我们对四个词的正名如果能够成立,便可看出除银床与井床确属同义外,与井幹、井栏实为三个各有所指的不同之词。司马彪误注在前,颜师古附会在后,《康熙字典》错上加错,以致使后人无从正确理解井床。为什么会出现这种情况?原因是很复杂的。虽然这种情况在研究古籍中其实是很普通的现象,并不足怪,但问题在于我们要有一种正确态度对待这种现象。也就是说,我们应敬重古人、名人,但不要迷信;重视古籍,但不能轻信;遇到问题,要敢于怀疑,慎重求证。孟子说:“尽信书,则不如无书。”[8]325这显然是愤激之言,但这种不迷信书的精神是值得我们学习的。

《静夜思》中的床不能作井栏解,为什么李白《长干行》中“绕床弄青梅”的床大家都认为应作井栏解?其实这与《静夜思》中床作卧床解一样,都是长期被误读的。其区别只是《静夜思》是望文生义,以今度古;《长干行》是由辞书错误释义造成的。如程瑞君先生在《唐诗名篇新解五则》一文中说:“语文刊物上曾有文章说这个‘床’(指《静夜思》)字是指‘井上围栏’。在古汉语中,‘床’字确有此解,李白的《长干行》中,‘郎骑竹马来,绕床弄青梅’,其‘床’就是井上围栏。但《静夜思》中的‘床’解作井上围栏却有难以讲通之处:(一)诗中主人公并非‘绕床弄青梅’的小孩,他晚上到井旁去干什么?(二)井上围栏,非圆即方,或近似方圆,哪个方位算床前?”[9]109程先生说,“在古汉语中,‘床’字确有此解”,显然是受《康熙字典》以来辞书的影响,之所以如此,也是受时代局限造成的。因为人们一想,“绕床”是在“门前”,门外怎会有卧床,于是便求助辞书,找到“井上围栏”的义项,认为门外可能有井,于是井上围栏便成首选。除此之外,无从索解,讲的人多了便似乎成为定论。再看小昧的《父亲的一问》中的叙述,问题就更清楚了。郭沫若先生问女儿:“如果是睡在床上,那一定是在房里,房里怎么会结霜呢?既然不会,李白也不会这样联想的。”“如果睡在床上,头是不好举起来的,如还要把头低下去,这个动作就更不好做了。”“父亲要我查《辞海》,翻到‘床’字,问题解决了。‘床’有三解,一为卧具;二为安置器物之架;三为井幹,即井上围栏。”“那时,父亲书桌边放着写《李白与杜甫》时用过的《全唐诗》,他要我翻出李白的《长干行》来,指着‘郎骑竹马来,绕床弄青梅’的一句话说:‘这个床字也是作井栏杆讲的。如果男孩子骑着竹竿,到房间里绕着床跳来跳去地追妹妹,肯定要挨骂的。’”[10]5

从这里可以看出,郭沫若先生不愧为著名学者,他早就敏锐地看到《静夜思》的主人公不是睡在床上,而且看到诗的情景不是室内情景。但另一方面,他也受时代局限,一见床就认为是卧床。因为不知唐代床有坐具,于是只好求助具有权威性的《辞海》,结果受骗上当。如果他能看到今天的《汉语大词典》,笔者相信他绝不会选井栏,而选“古代坐具”义项。

《长干行》有:“妾发初覆额,折花门前剧。郎骑竹马来,绕床弄青梅。”如果非要把床作井栏解,细究起来是很难讲通的。一是没有训诂根据。唐人只把井栏作“银床”解,没有“床”为井栏之说。二是诗中也找不到任何依据。既没有井和与井有关的词语与之关合,也没有任何暗示,如只用“门前”来解释,是无法证明的。三是不合情理。一则青梅树下怎会有井;二则井为险地,家长都是严禁孩子到井边玩耍的。郭沫若先生把井栏解为“井栏杆”虽勉强可以解通“绕床”,但栏杆非床,也得不到正解。显然这是得不到正解的情况下牵强附会的解释。

其实,这里的床既非卧床,定为坐床,解为坐床,一切都顺理成章。一来切合床义,二来符合唐人的习惯用语。在当时坐具除榻、杌、敦外,以床命名的有板床、石床、胡床。这里既用床字,不外是这三种床之一。从诗中所描写的情景,可知地点是门前,门前有花、有树,梅正青,天气还比较热,大人领着发初覆额的幼女到门外去玩,大人坐在树下的床上乘凉,孩子在附近折花游戏。一会儿近邻的男伙伴骑着竹竿作马跑来,看到树上的青梅,便招呼女孩摘青梅玩,二人在大人坐的床周跑来跑去,男孩用竹竿敲梅果,女孩在地上捡拾,玩的不亦乐乎,这种欢乐的经历使她终生难忘。诗只用20个字,便把两个幼童的游戏场面写得活灵活现,把女孩爱美、男童喜闹的特点表现得淋漓尽致。

井栏论者因对井栏的认识不一致,有的主张床为辘轳架。其立论根据本于明人周祈的《名义考》。此书分天、地、人、物四部。在物部考释“金井银床”时说:

褚纪室世言:“金井梧飘,以叶上有金井字,非井也。唐人谓井栏为银床。”潘平田之说不知何据。叶上恐亦无字。今人凿井有置铅锡其下者,盖青金也,或以此得名。银床亦非井栏,盖辘轳架也。《广韵》:“辘轳,转圆木,用以汲水。”《丧大记》:“以绋绕碑间之辘轳。”南人谓之油葫芦,北人谓之滑车。曰银者,对金而言,或其色白也。李白诗:“络纬秋啼金井栏”,亦是指井。苏轼:“露帐银床初破睡”,误以银床为偃息之具也。[11]445-446

这段话是在批评潘平田解释“金井银床”的基础上阐述自己的观点的。其中,“银床,亦非井栏,盖辘轳架也”的看法,可谓与众不同的独到见解。但这句话很容易产生错觉,被认为是否定了“唐人谓井栏为银床”的说法。其实这只是否定司马彪对“井幹”的训释,并没有否定唐人颜师古的说法。它不过是说“不能说井栏为银床,应该说辘轳架为银床”。什么是辘轳架?就是“井幹”。井幹既然是辘轳架,因银床是井幹的别称,当然也是辘轳架。可见《名义考》这句断语只说对了一半,对井栏作出了恰如其分的纠正,但说银床是辘轳架,也就是井幹,却是完全不对的。至于它对“金”“银”二字的解释,更是牛头不对马嘴。诗人用“金”用“银”都只是一种美称,《名义考》却非要把“金井”凿实,说什么“今人凿井有置铅锡其下者,盖青金也,或以此得名”。“有置”不等于“恒置”,“今人”怎能证明“古人”也是这样。井壁从来是用砖石制成,并非用青金制成,井中放一点铅锡可能别有用意,和井本身毫无关系,说“或以此得名”,实在太牵强了。叶葱奇在注李贺《河南府试十二月乐词·九月》“鸦啼金井下疏桐”中的“金井”时说:“金井,即石井。古人凡说坚固,多用金,如金塘,金堤等。”[12]140这才是比较正解的说法。其实砖井也可用“金”,并非石井才能用“金”来美称。《名义考》说:“曰银者,对金而言。”这也不符合事实。诗歌史的事实告诉我们,“银床”一词早出,“金井”为后出之词,金是对银而言,追求对称美。尤其可笑的是它竟毫无根据地批评苏轼说:“苏轼:‘露帐银床初破睡’,误以银床为偃息之具也。”这个批评真令人一头雾水。与卧床迥异的辘轳架竟可称银床,而真正的偃息之床却不准称银床,这岂非咄咄怪事。床前不但可用“银”,还可用“金”来称谓。早在北魏杂歌谣辞《咸阳宫人为咸阳王禧歌》中就有“金床玉几不能眠”,在南朝陈江总《东飞伯劳歌》中就有“银床金屋挂流苏”之句。自己知识贫乏,却无根据地批评别人,实在是太轻率了。

由以上的考辨和分析可以看出,井栏说、辘轳架说都是不能成立的。它们既不合乎诗意,又无可靠的立论依据。

[1]许慎.说文解字[M].段玉裁,注.杭州:浙江古籍出版社,1999.

[2]郭庆藩.庄子集解[M]//诸子集成.上海:世界书局,1936.

[3]熊忠.古今韵会举要:卷五[M].北京:中华书局,2000.

[4]康熙字典[K].上海:粹芬阁出版,1936.

[5]司马迁.史记[M].司马贞,索隐.上海:国学整理出版社,1935.

[6]杨韨田.闻喜县志(民国七年)[M].北京:现代出版社,1999.

[7]先秦汉魏晋南北朝诗:上[M].逯钦立,辑校.北京:中华书局,2008.

[8]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1962.

[9]程瑞君.唐诗名篇词语新解五则[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1995,(2):109-111.

[10]小昧.父亲的一问[J].语文学习,1992,(10):5-6.

[11]周祈.名义考[M]//影印文渊阁四库全书:子部162杂家

类.台北:台湾商务印书馆影印本,1986.

[12]汉语大词典[K].上海:汉语大词典出版社,1993.