庄子的德论

詹 康

(台湾政治大学 哲学系,台北 11605)

主题研讨中国哲学的真实建立之九

庄子的德论

詹 康

(台湾政治大学 哲学系,台北 11605)

庄子的德概念几乎都不是仁义的意思,从德字的通假而言,可以联系到生、得、时之义,从明文界定而来的有和悦之义。本文大致依生、得、时、和悦等四义的次序,论述德概念的内涵。从德概念看庄子哲学,既有与老子以及黄老思想共同处,复有庄子独创处。后者包括了不以物为物,亦即有我无物,造成独有我在无边虚空中漫游,心志空虚而和悦。即便有所作为、有所感动、回忆以往、思虑未来,那些内外作为仍如独自一人时不与物交接,所以不触动外部世界。纵然外部世界因我而改变,那是由于旁人视我为典范,我并没有向外部世界做事去改变它。如果能在物物相连的世界中辟出隔绝的场所专属于我,那么我庇身其中,将可以超离于世界的变化,豁免于物力的有为法,而长生有望。

庄子;德;道;天;无为法;情感

一、导论

本文旨在探讨庄子“德”概念的理论意蕴,进而研究庄子的重要哲学思想。结论部分将庄子“德”之概念予以界定,这里先从庄子“德”概念切入,由此发见他的重要哲学思想。

庄子的重要哲学思想可以分成两部分:其一是与当时思想家共有者,其二是庄子自己独创者。当时与庄子思想重迭的哲人,包括《天下》篇所说的彭蒙、田骈、慎到、关尹、老聃、惠施,此外还有《管子》《鹖冠子》《文子》《尹文子》《吕氏春秋》等书。他们与庄子共通的思想包括道生物、宇宙的气化、天道的循环不息、性命的纯朴至善、仁义礼乐刑政对道与德的相辅相成、名实关系、事物与价值的平等与齐一、无与无为、因任与顺命、消解自我等等。

这些思想即使达到了“德泽滂沛,任万物之自往也”的境地,[1](P.409)也未能尽畅庄子之衷怀。他想达情遂命(语出《庄子·天运》郭507王5181,①本文引用《庄子》,给予郭庆藩《庄子集释》(北京:中华书局,1961年)与王叔岷《庄子校诠》(台北:“中央研究院”历史语言研究所,1988年)两个页码参照,分别以郭、王领之。黄帝语北门成),人类与万物的安生与自然虽在这个理想之内,然而他设想出了人还可以多做点本于性命之情而不逾越的事。那些事,既像是不以物为物,亦即有我无物,独有我在无边虚空中漫游,我德的和悦充满心中,又像是有所作为、有所感动,而那些情感意念话语行为拘囿于我自己,不与物交接,不触动外部世界。即使外部世界因“我”的存在而改变,那是由于“我”自成典范,而不是“我”在外部世界做事去改变它。如果能在物物相连的世界中辟出一个专属于“我”而不与物相连的独立场所,那么“我”在这里面,将可以豁免于世界的变化,水火冰风不伤,且长生有望。

因此庄子所独创的思想是在世界中分离出一个人,以瑰奇的文辞形容举世空无、只有一人的状态,以及阐发一人保有这种孤独状态时,和世界又会成为什么关系。《天下》篇对庄子的哲学特色有正确的把握,先说万物毕皆罗具,仍无法作为哲人的归宿:

万物毕罗,莫足以归〔陆树芝曰:举天地万物,无不包罗于其中,而又不可确指一物以定其所归也。/此庄子自叙所慕,句句皆比关、老更高。关、老止在自己一身上打扫干净,庄子则并天地万物都一扫干净,实高出关、老之上。○刘凤苞曰:罗列于前,无不包也。心无定向,是不物于物之意〕。(《天下》郭1098王1344)

这便将天地万物一扫干净了,可见哲人的心志不在于这个世界,而在世外。《天下》篇叙庄子的道术,最末以一扬一抑作结,先推崇他对天地之德作为大宗大本之掌握,既弘大又切近,既深邃又显露,已能调适而上达于实践,而对此世的事物与变化,则于物之理说得不尽、不举,于应化而生亦未能脱遗干净,所以嫌斥他对世间茫茫昧昧,没能尽其义:

其于本也〔顾实曰:“《天道篇》曰:‘夫明白于天地之德者,此之谓大本大宗。’故此‘于本’‘于宗’二者,即此天地之德也”〕,弘大而辟〔读为譬,喻于切近。钟泰〕,深闳而肆〔深邃而显露。钟泰〕;其于宗也,可谓调适〔顾实曰:适古音如嫡,适亦训调也。是调适双声连语一义也。盖犹言调达也〕而上遂〔达。○王先谦曰:遂,竟也,达也。言其于所宗主也,可谓调通而上达者矣〕矣。

虽然,其应于化而〔与,及。阮毓崧〕解于物也,其理不竭〔1.竭尽。2.叚借为揭:举。钱基博曰:“其理不竭”,谓其“应于化而解于物”,尚未能理足辞举也〕,其来〔闻一多曰:其生之来〕不蜕〔阮毓崧曰:蜕有脱遗之义〕,芒〔通“茫”〕乎昧乎,未之尽者〔顾实曰:两于字在通行文法可省。应化,谓应答化象也。解物,解释物理也。蜕脱通,不竭不蜕者,皆未尽之义也。○蒋锡昌曰:此庄子自谓于应化解物之理,未能详举;于应化解物之来,亦未蜕遇;故终觉生命化解之道,有所芒昧未尽;此则不得不于评论诸子之后,自向读者告愧者也。○钟泰曰:“其理不竭”者,化理层出而不穷,则应之也有不及。“其来不蜕”者,物变默移而不着,则解之也为甚难。“蜕”犹脱也,谓变之骤。……未尽者,言未能尽其道也〕。(《天下》郭1099王1344)

《天下》篇说明庄子哲学的优缺点,乃是就其独得于古之道术者而言,也就是他异于人的特色。然若合其与同时哲者以见其哲学之全,则德为大宗大本,宗则有支,本则有末,德也具含于世界之内。《天下》篇批评其未能脱遗干净的生死变化,庄子当成了极重要课题予以肯定与消融,而所批评对物之理讲之未尽与未举,则用生、性、命、形、神、气等概念予以充实。本文对庄子德概念的研究,希望能将他的这些哲学思想揭示出来。

二、德:从训诂到哲学

庄子所言的德很特殊,我们且从德字的起源看起。

德、悳二字形在秦代以前的消长,可以更正后人根据《说文解字》得来的错误印象。首先,《说文》对两字的定义不同,但从西周金文有这两字开始,两字字义相同。《说文》训悳曰:“外得于人,内得于己也。”以得训悳,实为声训,“外得”谓恩惠,“内得”谓德行。训德曰:“升也。”林义光批评说德登(蒸韵)双声对转,登训为升,非德之本义。*参见林义光《文源》卷10,上海:中西书局,2012年;马叙伦《说文解字六书疏证》卷4,上海:上海书店,1985年,第53页。其实,陟字古音端母职部,与德字声韵全同,所以升、登之义是与陟字通假而来,不能做为本义。*李玲璞等(同上书,第100页)用徏字说而不用陟字说,这不妥。因为甲骨文、金文、《说文》有陟字,无徏字。徏字作为陟字的异体字而出现,当是后代的事。他们说:“‘徏’字是‘徝’字的另一个写法,即两者属于‘同义异构’的关系。”使读者以为甲骨文已有徏字,也不妥当。一些学者从德字的彳、直(目与物象成直线)、心三部件猜测其本义或造字之旨,与德字意义的关系微弱,并不说明什么。*林义光(《文源》)猜测是心之所循为德,郭沫若(《金文丛考》,人民出版社,1954年,第22页正反)猜测为省视内心,李玲璞等认为是《尚书》反复出现的“王道正直”(同上书,第96页),马如森(《殷墟甲骨文实用字典》,上海大学出版社,2008年,第48页)认为是“行走时目直前方,心不二焉”。其次,基于两字本义不同而以悳是本字,德是借字,这也连带不成立。许慎殆有见于战国至汉初通行悳字,遂以悳为本字,而又知登、陟可与德通假,乃将德训为升耳。第三,若认为悳孳乳为德,[4](P.944)不如说先有徝而孳乳为德,再省简为悳,方为事实。鉴于徝字为德字的前身,则金文很可能借徝字之音以表道德、德业之义,虽然普遍加上了心符(仍有极少数写为徝)以及彳、亻、言、辵符可有可无,然其原始是同音相借,德是六书的假借字。

周人以德为天命之所归。儒墨二家言德,袭用德字原有词义。老子则与道言德,德的词义乃发生大变化。庄子所说的德,除了少数和得、时字通假,少数用作惠义,绝大多数与原词义无关。他赋予德的理论意义,有很多与战国时代道家立场共通,也有他独创而特有的。

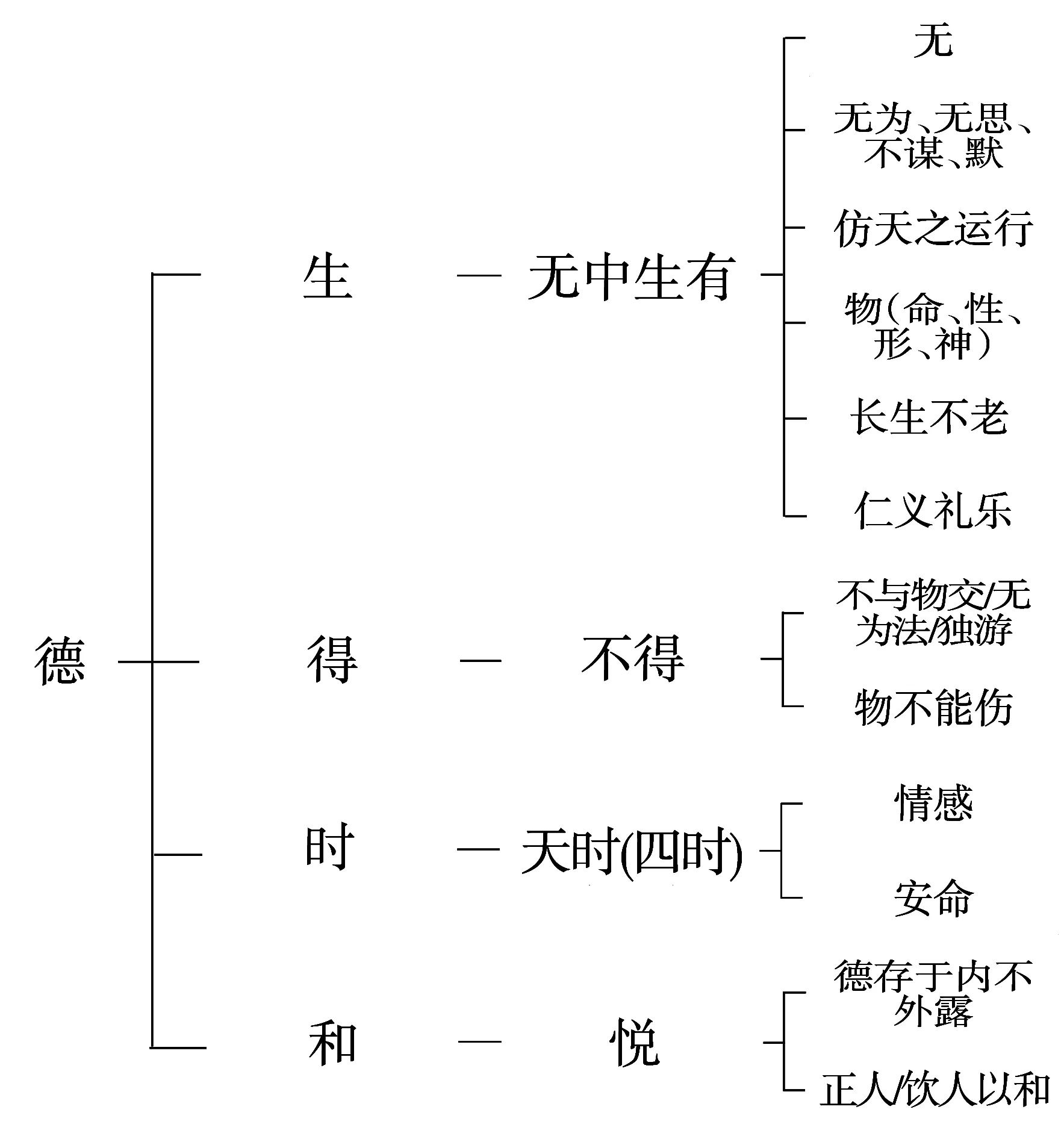

下面是庄子德的意义树形图:图中没有将仁义德目之德列入。《庄子》书有206个德字,仅《盗跖》篇将智慧称为中德,勇敢称为下德(郭993王1175,孔子语盗跖),确定无疑用了德行义。全书前前后后,少数德字被少数注疏家解释为仁义德目之德,未有一个达到多数注疏家都同意的程度。钱穆曾有大异众人之论,说内七篇的数十个德字“殆皆指修行之德言……毋宁与儒家孔门言德,大义犹相近”。[8](P.208)此说与他同篇论文另一见解相矛盾,云万物各自独有的变化历程:由天言之曰道,由人言之曰神,“由其确有诸己而言之则曰‘德’”。[8](P.178)钱穆自相矛盾,致使其前一宣称甚为可疑,而本文则展示庄子的德字皆可不必采仁义德目之德义。封思毅说庄子的德“与一般迥乎不同”,[9](P.37)此论至确。

还有极少数的德字很难解释,例如《齐物论》举的八德,许多注疏家跳过,解释者有云“功用之名”(成玄英),有云疵德(宣颖)或私德(朱文熊),有云为得(陆树芝、阮毓崧),都不贴切。这些少数难解释的德字本文也略过不说。

三、德与生、性、命、形、神

德字与得字通假,人物之所得可称为德。庄子从最根本的角度说,从原本不存在而得生、得存即谓为德,而赋生、赋予存在之德又可连系、达至原本的无生、不存在,庄子将有生对无生的模拟推崇为玄德。

其实德字从直,古音端母职部,直字定母职部,两字为旁纽、迭韵。战国竹简的德字与直字通假,直字与植字通假;[10](PP.389,393-394)又鉴于植、殖二字音义皆同,义为生、为长,[11](P.495)则德字有赋生的含义可能与它和从直之字相通很有关系。庄子说,生之质为性,德之光为生,德之布散陈列为道:

道者,德之钦也〔钦借为廞:陈列。俞樾曰:所以生者为德,而陈列之即为道。○钱穆曰:德之布散陈列斯为道〕;生者,德之光也〔吕惠卿曰:不生无以见德,则生者故德之光也。○朱文熊曰:生为盛德,故有光辉〕;性者,生之质〔1.性。2.本〕也。(《庚桑楚》郭810王905-906)

先秦时代《老子》第10章曰:“生之畜之……是谓玄德。”《周易·系辞下》曰:“天地之大德曰生。”《中庸》曰:“大德敦化。”《管子·心术上》曰:“化育万物谓之德。”《韩非子·解老》曰:“德也者,人之所以建生也。”古人对赋生、生育称德而不以其他名言称之,应与德、直通假有关。

对庄子而言,由赋生之德而来的是物的全部,包含命、形、神、性等概念:

泰初有无,无有无名。一之所起,有一而未形。物得以生,谓之德;未形者有分,且〔读为徂:往〕然〔而〕无闲,谓之命。留〔借为流:化。[12](P.29注 6,1046注7)〕动而生物,物成生理,谓之形;形体保〔守〕神,各有仪〔法〕则,谓之性。性修反德,德至同于初〔郭象曰:恒以不为而自得之〕。同乃虚,虚乃大。合喙鸣〔喙:口。《秋水》与《徐无鬼》皆以人口为喙,《庄子》无以鸟口为喙者。鸣:如《德充符》谓惠子:“子以坚白鸣”〕;喙鸣合,与天地为合。其合缗缗〔合也〕,若愚若昏〔郭象曰:坐忘而自合耳,非照察以合之〕,是谓玄德,同乎大顺。(《天地》郭424王435)

徐复观和冯友兰皆认为,此处的一(道)、德、命、性是同一件事,它们本质上无区别,只是从不同角度而用不同的词,内在于物中的道叫作德,道所给予物的叫作命,“生”的条理秩序叫作性。*先秦儒家的性、命观念与庄子并无二致,可比较唐端正(《先秦诸子论丛》,台湾东海大学出版社,1981年,第66-67页)对先秦儒家的说明,与冯友兰对《易传》命、性的说明。[14](P.562)[13](PP.369-370)[14](P.362)二位学者又认为,道是无或无无、无为,所以德、命、性也是无与无为,于人身上说是虚与静。[13](PP.373-374)[14](PP.369-362)这虽正确,却是一偏,因为宇宙既是有,则有必定含于无中。泰初是无,一在无中生,一以后是有。德、命、性皆在一以后,故此三概念一定要含有“有”性,否则物无以得生,混沌未形之一无以得分而有命,万物无以别异其形与性。也就是说,“有”的启动、历程与特性将无着落。《天下》篇叙庄子哲学,首先便给出了有无并列的命题:“寂漠无形,变化无常。”(《天下》郭1098王1343)前句说无,后句说有,有无并存乃是从宇宙到人生的基本格式。可以说,一、德、命、性掺合了无与有双性,从一方面而言,它们从泰初之无而来,且可以修之反之以同于泰初,它们包含利于无的性;从另一方面而言,混沌未形之一由它们促成而生物、有分限、有徂往、有流动、成理则,它们包含了促生有的性。

德的“有”性又可再分为二:一是此世万物之存有,另一是物物各有不同之存有。德与性在庄子的用法中常可互换,例如鸡有孵蛋大小不同之德(《庚桑楚》郭779王869),猫有捕食裹腹之德(《徐无鬼》郭819王917),卫灵公太子之德“天杀”(《人间世》郭164王145),幼儿有手终日握而不僵即拳曲之德(《庚桑楚》郭785王877),这种德即是一物种乃至一物的特殊才性。不过“泰初有无”一段说德在成形之前,性在成形之后,此乃勉强区隔生物的前后侧重。此正如钱穆所说:“‘德’指其所同得,‘性’指其所独禀。”*与钱穆相比,徐复观对此处德与性做了别说:“若勉强说性与德的分别,则在人与物的身上内在化的道,稍微靠近抽象地道的方面来说时,便是德;贴近具体地形的方面来说时,便是性。”[13](P.372)此种解说没有道出两词的根本差别。[8](P.368)对所谓“同得”可予以清楚说明:物与物所同得者有二,其一是无与无为,其二是得生与赋生。就同得处而言,称为同性亦可;就独禀处而言,谓为殊德亦可。所以若不刻意区隔两词,则德与性是同性质、同范围的。

徐复观、王叔岷对命以运命解释之,[13](PP.375-377)[12](P.436注4)然而此文旨在说明物之生与物的内涵,命当意谓生命,不应指涉施于生命的遭际与事变。“生”是诞生,诞生后有具体的生命或存在,也就必有殊异的形与性,所以生和性是成组成套的,古文的生与性也可以互训。脚大拇指与第二指并合,手有六指,是“出乎性哉而侈〔多〕于德”,皮肤附悬的赘疣是“出乎形哉而移〔多〕于性”(《骈拇》郭311王308),将二语中的性理解为生亦通,而德则兼赋予与获得的双面意义;从生物义来说是予以的多,从“物之生”义来说是得到的多。

这便说到了形。虽然形体超出德所应给的则不好,不过德之优越会生出高大的身材与美好的形体,是少长贵贱各种人都喜欢的。与这种上德相比,获得智慧的是中德,获得勇敢的是下德,可见德与生育形体的关系最重要:

生而长〔ㄔㄤˊ〕大,美好无双,少长贵贱见而皆悦之,此上德也。(《盗跖》郭993王1175,孔子语盗跖)

德的完善无亏与积聚厚植,可以让身体和精神得到完善:

执道者德全,德全者形全,形全者神全。神全者,圣人之道也。(《天地》郭436王450,子贡语弟子)

韩非也说:“身全之谓德。”(《韩非子·解老》)庄子形全、神全之说并不是泛泛之论。广成子活了一千二百岁(《在宥》),女偊年长而色若孺子(《大宗师》),华封人对尧说一千岁后不喜欢人间则可乘白云飞上天去当仙人(《天地》),以及王骀择日而登云霞(《德充符》),所以全德便全生,全生便无死。

“支离”一说,也指长生不死。弯曲的大树不受斧斤,外观有特征缺陷的牛猪不用来祭河神,极度驼背缩身的人征兵时悠游自在,征夫时免除劳役,放赈时领到柴米。庄子用这些例子说明,支离其形就可以养其身,终其天年,何况支离其德呢!(《人间世》郭170-180王158-163)他借支离其形者推扩一步,然不明言支离其德更大的好处是什么,或有难言之处欤?若支离其形能终其天年,则比那更大的好处便应是长生不死。德能生,人类得生后,应有人类的形貌而打乱之不似人形,称为支离其形;应有生命力的展现而搅乱之不似有生,称为支离其德。敛藏生命力以至虽生犹死,则生命力再无发散损失,充沛于内,从而能使人永远活下去。

德的“无”性使我们这种生出之物能结合原初的无(亦称为宗与本)。虽名曰“修”“返”,但从理论原理来说,只要一无,自性便由德而至于泰初了。所以说,以“德”为鞋子能让真人抵达道岸,其至也,仿佛双腿勤劳走达:

以德为循〔成善楷说,体翼时循四字都是名词,循训为履,曰:句谓“德”就像鞋子一样,人而有德,就像脚上穿上了鞋子可以履霜、履险一样〕者,言其与〔如。成善楷〕有足者至于丘也,而人真以为勤行者也〔丘:比喻道。或丘:岸,比喻道岸。赵以夫曰:有足,人也。与之者无足也,特寓形骸,象耳目,人见其不行而自至,真以为有足也。○林希逸曰:此无容心之喻也〕。(《大宗师》郭234王215)

这是典型的不为而成,“成”谓个人的成德。“不为”本无可说之处,与“为”对比则有很多可说之处。

四、德与道、天

道和天是庄子很重要的两个词,与德互为表里。封思毅细腻区分了道与德的各种关联,首先是《大宗师》全篇论道而《德充符》篇全篇论德,可是两篇的“基本论点、意趣常可一脉相通”。庄子将道、德并用之处极多,“相对之间,且亦无何轻重之别”。进而将“道德”合为一词,其意义庄子并无界说,“但就其文字组合来看,显然非仅单独指道或德,而是一种亦道亦德综合后的新观念”。[9](PP.16-20)封思毅对庄子使用道与德的情形所作之结论为:

道德家的庄子,所讲的不外道德和其相关之事理。在理论上,为求详明,常不免将道与德分开解说,比较方便。但一论及应用时,欲免支离,当然又以合一为宜。[9](P.20)

这种情形就如命、性可以分言,可以联言,又可以结为一词,诸词的性质、范围相同,是在不同角度下使用的。

天、道、德作为人生的根本与标准时,平列无别:

以天为宗,以德为本,以道为门,兆〔《释文》另一本作“逃”,兆、逃可互假:避。顾实曰:谓超离乎穷通死生之变化也〕于变化,谓之圣人。(《天下》郭1066王1294)

帝王逆天则凶,顺天则治,才能“治成德备”。(《天运》郭496王506,巫咸祒语)那么帝王与众人所应宗法的天是什么呢?郭象以后的注疏者多将天释为自然或自然之理。然而我们毋需参照此解,因为庄子有自己的说明。其说又分两种。第一种描述天与地是无为的,所以道与德的内涵也就是无为:

夫帝王之德,以天地为宗,以道德为主,以无为为常。……天不产〔生〕而万物化〔化生〕,地不长而万物育,帝王无为而天下功〔《尔雅》:功,成也〕。故曰:莫神于天,莫富于地,莫大于帝王。故曰:帝王之德配天地。(《天道》郭465王476-477)

天地之道即是圣人之德,两者的内涵是恬静而心不定止于任一处:

澹然〔恬静〕无极〔林希逸曰:无极,无定止也。○阮毓崧曰:淡然虚旷,心不滞于一方〕而众美从之〔詹康按:众美是他人之优秀者,他们从其人,如男女之从哀骀它〕。此天地之道,圣人之德也〔郭象曰:不为万物而万物自生者,天地也;不为百行而百行自成者,圣人也〕。(《刻意》郭537王552)

夫虚静恬淡〔假借为憺:安〕寂漠无为者,天地之平而道德之至〔实〕也,故帝王圣人休〔止〕焉。……夫虚静恬淡寂漠无为者,万物之本也。……以此处上,帝王天子之德也;以此处下,玄圣素王之道也。(《天道》郭457王471-472)

夫恬惔〔假借为憺:安〕寂漠虚无无为,此天地之平而道德之质〔实〕也。(《刻意》郭538王556)

虽然恬淡虚无是有生之初与有生之本,然而有生之后需要修养回复之功。斗鸡需要培训,人亦然。培训斗鸡,以对外界、他鸡毫无反应为目标,训练完后像是木鸡,身心渊静,怎样都不惊动牠,誉为“其德全矣”,别的鸡看着它便避走了。(《达生》郭655王700)全德的概念通于人类和动物,庄子喜言槁木死灰,即是身心绝无活动的状态。*《庄子》槁木死灰与相近说法共29次,见詹康《争论中的庄子主体论》,台北:台湾学生书局,2014年,第317-321页。

第二种则描述天有日月之行、昼夜之代、四时之运、云雨之施,然而这些恒常的“动”具有不关涉外界、自顾自的表象,不是通常认为的“为”:

舜曰:“天德〔假借为登:成〕而出〔“土”误〕宁〔地平天成〕,日月照而四时行,若昼夜之有经〔常〕,云行而雨施矣。”……夫天地者,古之所大〔尊大〕也,而黄帝、尧、舜之所共美也。故古之王天下者,奚为哉〔为:如。三字:何如哉〕?天地而已矣!(《天道》郭476王485)

圣人活着时如“天行”,即如天之运行,他们有动也有静,静称为德,动称为波流:

圣人之生也天行,其死也物化〔郭象曰:任自然而运动。/蜕然无所系。○成玄英曰:故其生也如天道之运行,其死也类万物之变化。○陆西星曰:如天行,默然无容心也;如物化,蜕然无所累也。○释性曰:平易恬惔,便是天运流行也。/物物同体,任其变化〕。静而与阴同德,动而与阳同波〔程以宁曰:同波,同流也。○陈寿昌曰:波,流动之意〕。(《刻意》郭539王556)

知天乐者,其生也天行,其死也物化〔1.成玄英曰:故其生也同天道之四时,其死也混万物之变化也。2.褚伯秀曰:生为天行,自然运动;死为物化,动必有极。如是则动静合乎天道〕。静而与阴同德,动而与阳同波。(《天道》郭462王475)

近年,河北省先后完成了“水资源综合规划”“环首都绿色经济圈水资源保护利用规划”“沿海地区水资源保护利用规划”等区域水资源规划,以及“南水北调受水区水资源统一调配与管理方案”“北戴河近岸海域治理行动计划涉水方案”“京沪高铁沿线封井实施方案”“节水型社会建设‘十二五’规划”“城市再生水回用规划”等专项规划。

顾实说,天地之道、天地精神就是天地的运行;庄子“独与天地精神往来”即与天地同其迁流,也独往独来于天地之间,[15](P.53)同其迁流就是这里所说的思想动态。荀子说:“变化代兴,谓之天德。”(《荀子·不苟》)也是此思想。

“波流”关联到水的譬喻,水性为清、为平,可是郁闭不流会滋生藻类与微生物;欲保持其清澈需要流动,天德之象与天行也是如此:

水之性,不杂则清,莫动则平;郁闭而不流,亦不能清;天德之象也。故曰:纯粹而不杂,静一而不变,淡而无为,动而〔疑衍〕以天行,此养神之道也。(《刻意》郭544王560)

此第二种说法给虚静赋予了动的内容而又保持了静的外貌,这是庄子的重要思想。

关于天、道,还有第三个重点。从无物到有物以后,物物有其德、性、命、形、神,而整个有物的世界如何持续下去,答案的一部分就在化入各物的德、性、命、形、神之中,这是各物有其自动化的模块以遂其生。然而众物汇聚到一世界中,众人聚合为社会,就“突现”出许许多多涉及公共利益的新事务,以及造成个别个体与小群体的不便与不幸,需要审度利弊,盱衡情势,方能营造合理有序的世界。因此另一部分的答案便在于圣人基于他们所知的天与道来策划行动,维持、经营这个世界,此时天与道的继续实现有赖于有意的作为。

例如,庄子说远古之君人者有天德,意指以无为治天下。以道观之,应有君主之立、君臣之分,也应有守职效能、莅政牧民之事,然后道与德、治理事务和技巧才能同于天地而又通行于人间。治理之事务和技巧是末,它们兼含道德无为之本。他最后说,君人者应无心、无欲、无为、渊静,而后天下自能治理。以本末而言,则天地、道德是本,仁义在中间,事与技是末。从全局来看,则本与末、精与粗皆为天、道所涵;既然道覆载万物,则万物亦在道中。是以庄子说要明了大道的话,要从天开始,依次降及于道德、仁义、分守、形名、因任、原省、是非、赏罚,这九者的序列无误,便能事上畜下、治物修身,“知谋不用,必归其天”(《天道》郭471王482)。又从卑贱隐匿上升到“一”与“神”,逐级叙述物、民、事、法、义、仁、礼、德、道、天等十大事物:“不明于天者,不纯于德。”无为而尊的是天道,有为而累的是人道,并不独崇天道而罢废人道。(《在宥》郭397-401王407-408)

五、德与默

与无为有关的是缄默无言,所以后者也是德。例如云将三年之间两次遇到鸿蒙出游,他向鸿蒙请教如何化育群生,鸿蒙不答,第一次喝令:“游!”第二次则说:“回去罢!”经云将再求一言,鸿蒙说了一番“徒处无为而物自化”的道理,云将乃解悟其两次不答实是让他去游而不要更多作为,所以他最后向鸿蒙感谢其不言之教即是降德于他:

云将曰:“天〔人伦中的尊者,此指鸿蒙〕降朕以德,示朕以默。躬身求之,乃今〔而今〕也得〔胡怀琛曰:‘乃今也得’,本应作‘乃今得之’,以用韵故,变其句法〕。”再拜稽首,起辞而行〔陈景元曰:在默何求,云德不得。“起辞而行”,即是妙用也〕。(《在宥》郭392王397)

再一则故事是楚国勇士市南宜僚当白公胜欲作乱时辞其召,见使者而手玩丸子,示无意从之,白公不得宜僚而未作乱,楚国之难竟解(与史实不符),所以解难不在于解难。又有令尹孙叔敖秉羽扇而甘寝,能使敌国不侵,楚人不动兵戈,所以息战不在于备战。可见天下事不在于有为,这两人礼宾,请孔子发言,却兴起孔子仿效他们,以“不言之言”却其请。庄子叙述这个故事,借孔子以寄不言之意,接着申论宜僚、叔敖通晓“不道之道”而孔子通晓“不言之辩”,就如德聚束于“道一”,“道一”散而为德,德不能同于“道一”,道与德是智力之所不能知者,处于言辩之外。宜僚、叔敖为无为而有实绩,孔子之默,亦用以诠释道与德,而有诠释之功,反之若辩而示之,同其所不能同之德,举其所不能举之道,生出儒墨相辩而祸世,乃凶矣。喜吠的狗不是良犬,多话的人不是贤人,想要大而兼备,是不能用“为”的,想要获得德,更不能用“为”:

彼之谓不道之道,此之谓不言之辩〔彼:宜僚、叔敖。此:孔子。林疑独曰:彼无言无为,是谓“不道之道”,常道也;此言出于不言,是谓“不言之辩”,大辩也〕,故德总乎道之所一〔总:聚束,引申为兼综。林疑独曰:合众德而归乎道。○褚伯秀曰:“道之所一”乃万物之祖,德自归之〕。而言休乎知之所不知,至矣〔陈景元曰:“道之所一”,即“不道之道”;“知所不知”,即“不言之辩”〕。道之所一者,德不能同也〔沈一贯曰:一则不可分矣,故虽有德者不能同之,言其不能分、不能合也〕;知之所不能知者,辩不能举也〔林疑独曰:知之所不能知者,则默能举之,辩不能举也〕;名若儒墨,而〔乃〕凶矣〔刘凤苞曰:欲同其所不能同,举其所不能举,是以有儒墨之辩论,生是生非。以言得名者,遂以言祸世〕。……狗不以善〔喜好〕吠为良,人不以善言为贤〔郭象曰:贤出于性,非言所为〕,而况为大乎!夫为大不足以为大,而况为德乎〔成玄英曰:爱心弘博谓之大,冥符玄道谓之德。夫有心求大,于理尚乖,况有情为德,固不可也〕!(《徐无鬼》郭852王962-963)

默既是德,也是诠释道与德的反说法,它包含于无为之内,无为即是道与德的一个内涵。

庄子在静默不语之外,还认为不为了什么而说,也是德,正如不为了成就什么而做,称为天:

无为〔ㄨㄟˋ, 刘凤苞曰:无心于为〕为之之谓天,无为言之〔刘凤苞:无心于言〕之谓德。(《天地》郭406王416)

不为了什么而说与做,是指局限言行不得溢出而影响外界。言不言如同行不行,不是二分的概念而是三分。除了绝对的默,还可以有不设目的、不欲求效果的言说,彷佛前节所云天之运行,庄子只是不赞同针对目的、讲求致用之言。

六、德与知、谋

虚静无为,除了不要言,还不要思与无知,不思又为无知之本,这是从做法来说。从知识对象来说,“知止其所不知”道出了某些事物不可知,既无从探究,也无从说明。这部分属于庄子的真理观与认识论,不是本文的主题。本节只依庄子的说法来看德与思的关系。

德与思的关系有三种,第一种是能知、能辨天地万物:

知维〔王叔岷曰:维与络义近。○络:环绕,缠绕〕天地,能辩诸物,此中德也。(《盗跖》郭993王1175,孔子语盗跖)

此说认为智慧是中等的德,而上等的德是身材高大、容貌美好,下等的德是勇敢。庄子对物理世界的重视、对鸟兽的兴趣知识,乃读者所共知,但是承认求知、有智慧是德,似乎只有这一处。

第二种是不接物之思,也就是默思与回忆,这种情形留待“无为法”等节阐述。*唐君毅在《中国哲学原理论:原性篇》(台湾学生书局,1984年,第43-44页)说,人可以有闻有见,只要不另有所思虑预谋寻求,以所闻见者为“彼”而往求之,而是方闻方见,便以此闻此见而闻见之(也可说求之),则心知不外驰,可以谓之为自闻自见。此时自适其适,自得其得,而复其性命之情。唐君毅实质上区分了三种情形:一是一无所闻、一无所见;二是自闻自见;三是闻见后向外逐求。笔者也将之区分为三种,但自闻自见既然是心知不外驰,则必须是不接物的,所以说是默思与回忆的情形。

第三种是完全不思。庄子对此讲得较多也较明确。他说,古之修道者以恬静来涵养其智能,意为有智能而不用。智能与生俱来,修道者却不用它来知什么,于是恬静的状态不受惊扰,这是以智能涵养恬静。如此以恬静和智能交相涵养,“和”和“理”便存于人性之中。和是德,理是道,道与德需要恬静才能保存,而恬静又需禁智能不用:

古之治道者,以恬〔静。王夫之曰:适然而无所好,之谓恬〕养知〔知:智能。郭象曰:恬静而后知不荡,知不荡而性不失也。○高秋月曰:以无为自然,养本来之觉性〕。生而无以知为也〔朱得之曰:生其心而无所住也。○高秋月曰:任其本来觉性,而不以知为事〕,谓之以知养恬〔林希逸曰:知吾有生之初,本来无物,何以知为!如此而后能静定,故曰“以知养恬”。○陆西星曰:用知则不能恬,无以知为,则恬者常自恬矣〕。知与恬交相养,而和理出〔胡方曰:出犹在也〕其性。夫德,和也;道,理也。(《缮性》郭548王565)

德即是和,和是悦,下文有专节讲它。虚静无为是存身之道,它要人不骋辩以饰己所知之正确,不用知识困累天下人,不发达其智能而困累己德。它仅要求人安静肃直地居于自己的位置,复归自己与生而来的本性,没有别的可做。道要无为,无用“小行”,德要不识知,无用“小识”,人只要端正自己就可以了:

古之存身者〔吴伯与曰:存身者,虚静无为也〕,不以辩饰知,不以知穷〔困累。成玄英〕天下〔林疑独曰:兼忘天下也。○刘凤苞曰:与天下淡漠〕,不以知穷德〔朱得之曰:“知穷德”,以己之所明者推极于言行之间,求无渗漏,是有心造作,非率性之自然也。○陈寿昌曰:以知养恬,不以无涯而累其自得也〕,危〔假借为岿:高峻独立貌。○陆树芝曰:危然,犹岿然,高寄静正之象〕然处其所〔褚伯秀曰:处其所,谓静定于此。○陆西星曰:危然处其所,无为也。无为者,道也〕而反其性,己又何为哉!道固不小行,德固不小识〔吴伯与曰:道无行,假于作为,之谓小行;道无识,属于意见,之谓小识〕。小识伤德〔释性曰:是以知穷德也〕,小行伤道。故曰:正己而已矣〔陈治安曰:尚知辩者不过以时值其穷,欲天下之小行吾道、小识吾德,适足以伤吾道德,故曰“古人唯正身而已”,不与俗学俗思同辩知也〕。(《缮性》郭556王573)

庄子针对惠施的穷尽智能、欲辩服他的行为批评说:“弱于德,强于物〔人,指辩难对象〕,其涂〔道。成玄英〕隩〔1.幽暗。2.曲〕矣。”(《天下》郭1112王1366)

正己之后便可正人。这有待于“德与正人”专节说之。*德字与正字的声韵关系需要辨明。德字古音端母职部,正字照母耕部,端母与照母是准双声(同类同直行),职部与耕部是旁对转(同类不同直、横行),不过笔者未见人主张两字通假。李玲璞等据上述的声韵关系,以正(与正直)释德,这种考声求义的联系做法没必要,且释义本身也欠佳,盖以道德的正直、行于正道,不仅难以囊括德,即使是作为德的中心意义也不合理。见李玲璞等《古汉字与中国文化源》第97、99页。

再以通彻与壅塞这组概念来说,目之通彻称为明,耳之通彻称为聪,鼻之通彻称为阐(开通),口之通彻称为甘,心之通彻称为“知”,智能通彻称为德。庄子将通彻与壅塞对言,故所谓管道内的通彻是指没有东西居留滞阻这种情形,因而物体可以在管道中迅速通过;极致而言,清空无物才最为通彻,所以目不视物可保其最明,耳鼻口心亦然,智能之官不以物为思,则德最大。是以庄子说道不欲壅,壅塞后会生乖戾,而有种种害处产生:

目彻〔通〕为明,耳彻为聪,鼻彻为颤〔借为阐:开,开有通义。成善楷〕,口彻为甘,心彻为知,知〔智〕彻为德〔成玄英曰:聪明不荡于外,故为德也。○吕惠卿曰:所谓彻者,不为物之所壅之谓也。目不为色之所壅为明,耳不为声之所壅为聪,鼻之于臭,口之于味,心之于思,知之于知,不为其所壅,则为颤为甘为知为德也〕。凡〔夫〕道不欲壅,壅则哽〔塞〕,哽而不止则跈〔假借为抮:戾。王念孙〕,跈则众害生〔吕惠卿曰:此阴阳之患所以作,而众害所以生也〕。(《外物》郭939王1076)

目不见色而通彻,是目敛含其明;耳不闻声而通彻,是耳敛含其聪;心不容物而通彻,是心敛含其知;人一无所交接而通彻,是人敛含其德。这样便没有消坏、忧患、迷惑、邪僻等坏处:

彼人含其明,则天下不铄〔消坏〕矣;人含其聪,则天下不累〔忧患〕矣;人含其知〔詹康按:《外物》以“知”为心秀异之形容词〕,则天下不惑矣;人含其德,则天下不僻〔邪恶,不端〕矣。(《胠箧》郭353王357)

庄子还有其他关于道德和通塞的说法,有待于“德与情感”一节再谈。

以人物故事说明德与智能的关系,见于啮缺问道于被衣,被衣告以正形体、一视向、收智能、一形体,则天和、神、德、道将入居于其身:

若正汝形,一汝视,天和将至;摄〔收摄,同前句之专一〕汝知〔智能〕,一〔“正”误〕汝度〔形〕,神将来舍。德将为汝美,道将为汝居。(《知北游》郭737王813,被衣语啮缺)

正形体、一形体连说二次,与“危然处其所”意思相同,专一视向也与维持目彻很接近,收摄智能正是收藏不用之意。被衣语未完而啮缺睡寐,被衣大悦,唱歌而去,歌词说到“形若槁骸〔人百骸犹木众枝〕,心若死灰,真其实〔所〕知”,和“媒媒〔晦貌〕晦晦,无心而不可与〔1.为。2.使〕谋”(出处同上),形如槁骸就是“危然处其所”,心如死灰则无思无虑,不可为(或“使”)谋则无心于事。被衣大悦不是由于啮缺听了他的教导,而是啮缺无思无为,在不知中体现了他的教导。

啮缺曾问于王倪,四问而四不知,啮缺因跃而大喜。通常问问题是为了求答案,今啮缺得不到答案而大喜,则啮缺明白无答案比有答案更正确。他将此事告诉蒲衣子,承蒲衣子告以泰氏“其德〔诚〕甚真”,此人或自以为马,或自以为牛,其知诚然有信实,可是未曾脱离“人”而入于“非人”。泰氏的“知”是对自己或为牛、或为马的自我意识,可是他清醒时(相对于睡眠时)无所知(“其觉于于〔无所知貌,无智巧貌〕”),所以有德。(《应帝王》郭287王275)

与智能、思虑相关的还有“谋”,庄子说智能就是谋略议筹:“知者,谟〔谋,《说文》曰:“谟,议谋也。”〕也”(《庚桑楚》郭810王906)他对谋的说法全是禁止的:

圣人不谋,恶用知?(《德充符》郭217王197)

不謩〔同“谟”,《说文》曰:“谟,议谋也。”〕士〔《说文》曰:“士,事也”〕。(《大宗师》郭226王205)

无为谋府。(《应帝王》郭307王300)

知谋不用。(《天道》郭471王482)

不思虑,不豫谋。(《刻意》郭539王556)

无心而不可与〔1.为。2.使〕谋。(《知北游》郭737王813,被衣评啮缺)

至知不谋。(《庚桑楚》郭808王906)

无以谋胜人。(《徐无鬼》郭827王926,徐无鬼语魏武侯)

并陈天、道、德,而曰圣人不谋:

故圣人观于天而不助,成于德而不累,出于道而不谋。(《在宥》郭398王407)

庄子说绝对不谋,自然有偏狭之虞,因为他既然接受文明发展为必然,那么谋虑以解决集体生活的问题便是圣人必须负起的责任。

七、德(道德)与仁义、礼乐

因仁义、礼乐是有为,有为与无为相反,所以庄子用许多言论抨击它们。可只着重抨击是不全面的。庄子主张有从无生,因此仁义与礼乐是必然要有的,而唯当它们断掉了道与德的根,才造成这个世界的问题,那就是激生人类心中的反抗性,造成天下之乱。反过来若有道与德,则人类自会做出仁义之行、礼乐之饰,毋需有形的提倡。

庄子说天下有常然,人类有常性,勿以仁义礼乐削人之性、侵人之德、匡人之形、郁人之心,勿以仁义的教化插入道与德之间。(《骈拇》郭321王314)此常,如天地有常、日月有明、星辰有列、禽兽有群、树木直立,所以人只要“放德而行,循道而趋”便是,不要揭示仁义,大力声张。(《天道》郭497王487)此常,还如鹤不需洗便白,乌鸦不必涂便黑,只要“放〔依〕风〔俗〕而动,总〔聚束,引申为兼综〕德而立”,不要高举仁义,大力推动。(《天运》郭522王533)这里所说的常性便是出生之德,而德中含有仁义礼乐的种子,不必外人强行提倡。

庄子对仁义礼乐的批评言论,主要是从失去道与德的根以及提倡之举等方面来立论的:

一是德厚坚实,不争名声,但是别人尚未明白与肯定,如果用力以仁义规范的言论在暴虐之人面前夸耀,他就会以为你以别人的过恶来显扬自己的美好。(《人间世》郭136王119,孔子语颜回)此处的德是能正人之德。

二是劝以法度治天下,是“欺〔误〕德”。(《应帝王》郭290-291王278,肩吾语狂接舆)

三是有术以用仁义,不是“道德之正”。(《骈拇》郭311王308)

四是多于仁,似手多生一指,乃是“擢〔拔〕德塞〔疑“搴”误:拔〕性”。(《骈拇》郭314王308)

五是所谓善,不是以仁义为善,而是善于德,也就是任其性命之情。(《骈拇》郭327王324)

六是只有将纯朴的材料毁了,才能制作出牺尊、珪璋,只有将道与德废了才需要仁义,将性情分离了才可施行礼乐。(《马蹄》郭336王335)

七是削去曾参、史鳅的高行,钳闭杨朱、墨翟之口,攘弃仁义,“天下之德始玄同矣”。(《胠箧》郭353王357)

八是喜欢仁,是乱于德;喜欢义,是乱于理。(《在宥》郭367王375)庄子说:“德无不容,仁也;道无不理,义也。”(《缮性》郭548王565)由此可知,德与仁、理与义是本末关系,崇末者失本。

九是伯成子高谓禹立为天子,“赏罚而民且不仁,德自此衰,刑自此立”。(《天地》郭423王432)

十是“通〔同。林希逸〕乎道,合乎德,退〔假借为柮ㄉㄨㄛˋ:断。马叙伦引刘秀生〕仁义,宾〔假借为摈:弃〕礼乐,至人之心,有所定矣”。(《天道》郭486王495-496)

十一是孝悌仁义,忠信贞廉,是勉励自己去做,却奴役了自己的德,不足为贵。(《天运》郭499王509,庄子语商大宰荡)

十二是引老子言:“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。礼者,道之华而乱之首也。”(《知北游》郭731王806)

八、至德之世

以上陈述了德之有生义,有虚静无为义,有默义,有无思义,有为仁义礼乐之根源义。当庄子描绘至德之世时,这些意义就分别涌现了。

从生义言之,至德之世的人民不失其常性,所以织衣耕食,除了照料生命基本需求不从事他务,专一而不偏,称为“同德”和“仿天”:

彼民有常性,织而衣,耕而食,是谓同德〔刘凤苞曰:德即日用饮食徧为尔德之德〕;一而不党〔偏〕,命〔名〕曰天放〔刘凤苞注“放”:上声。天然样子,放之而自一耳,所以大同而非私也。○丁展成曰:放俗作仿,古直作放。○王叔岷曰:“天放”疑“放天”之倒语,放,读为放效字〕。(《马蹄》郭334王329-330)

甘其粗食,美其恶服,乐其简俗,安其陋居,不与邻居交往,徒然延续生命而已:

子独不知至德之世乎?昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏戏氏、神农氏,当是时也,民结绳而用之。甘其食,美其服,乐其俗,安其居,邻国相望,鸡狗之音相闻,民至老死而不相往来。若此之时,则至治已。(《胠箧》郭357王360)

人民愚而朴,少私而寡欲,知道耕作而不知收藏,将劳动所得分予他人而不求报偿,不知义之分宜,不知人与人交际之礼,空闲时无心乱行,虽在一乡之中却如蹈入广大之境:

南越有邑焉,名为建德〔沈一贯曰:建德之国,立德者也。○胡文英曰:立德之始也〕之国。其民愚而朴,少私而寡欲;知作〔耕作。成玄英〕而不知藏〔藏贮。成玄英〕〔林希逸曰:言耕作以自食而无私蓄也。○藏云山房主人曰:无人我也。○王叔岷曰:知藏则有多少之虑〕,与〔予〕而不求其报;不知义之所适〔《至乐》:“义设于适。”○阮毓崧曰:适,安也,合也〕〔1.藏云山房主人曰:无分别也。2.陆树芝曰:有取予于是乎有义以制之,不知有取予,又何知义之所适乎〕,不知礼之所将〔行,顺。阮毓崧〕〔吕惠卿曰:不尚往来,故不知礼之所将。○陆树芝曰:有交际于是乎有礼以行之,不知有交际,又何知礼之所将乎〕。猖狂〔杂乱不稳貌,以无心故,无所据依。属联绵词“傽遑”词族。[16](P.181)○成玄英:猖狂,无心也〕妄行〔释性曰:率性而行〕,乃蹈乎大方〔王夫之曰:大方,广大之境也〕。其生可乐,其死可葬。(《山木》郭671-672王726,市南宜僚语鲁侯)

从虚静义、无思义言之,至德之世的人,智窍是混芒的,生活是澹漠的,所以智能天生而无所用处,一于天性,平和过完一生:

古之人,在混芒〔《释文》引崔云:混混芒芒,未分时也。○阮毓崧曰:芒同茫。混芒犹混沌,即智窍未凿时也〕之中,与〔通“举”。闻一多、钟泰〕一世而得澹漠〔钟泰曰:即恬淡寂漠之省文。○符定一《联绵字典》巳集页255:安静也。○《知北游》:澹而静乎〕焉〔林希逸曰:淡然漠然,上下不相求之意。○吴伯与曰:澹漠为本性。○陈治安曰:古之人在混芒无为之中,不曰我欲以世求复其初,亦不曰我欲与世求致其明,与一世而无思无为,得澹漠焉。○程以宁曰:混芒,乃混沌初辟之光景,指治世者而言。澹漠则指古人所治之民而言〕。当是时也,阴阳和静,鬼神不扰,四时得节,万物不伤,群生不夭,人虽有知,无所用之,此之谓至一〔褚伯秀曰:鬼神守其幽,万物遂其性,至于人有知而不用,非在混芒而得澹漠,能如是乎?○钟泰曰:“一”者,一于性而不离也〕。当是时也,莫之为而常自然〔成。郭庆藩〕。(《缮性》郭550-551王569)

缓步而行(即逍遥之意),专一视线(即“一汝视”),居乡不远行,与禽兽鸟鹊并生而不相害,彼此无知无欲,素朴而有德,依天性而生活:

故至德之世,其行填填〔《释文》引崔云:重迟也。一云:详徐貌。○假借为ㄉㄧㄢ:《说文》曰:“,走顿也。”马叙伦。○刘凤苞曰:迟动而不轻捷。○詹康按:即逍遥、漫步〕,其视颠颠〔《释文》引崔云:专一也。○刘凤苞曰:专一而不眩摇。○假借为瞋:《说文》曰:“瞋,张目也。”马叙伦、丁展成、王叔岷。○詹康按:《知北游》被衣对啮缺说:“一汝视。”《外物》:“目彻为明”〕。当是时也,山无蹊隧〔刘凤苞曰:陆路未通〕,泽无舟梁〔刘凤苞曰:水路未通〕;万物群生,连属其乡〔刘凤苞曰:无所求于山泽之利,故足迹不轻去其乡〕;禽兽成群,草木遂长。是故禽兽可系羁而游,鸟鹊之巢可攀援而窥〔刘凤苞曰:无机心,则人物相忘〕。夫至德之世,同与禽兽居,族〔假借为丵ㄓㄨㄛˊ:《说文》曰:“丵,丛生艹也。”马叙伦〕与万物并。恶乎知君子小人哉!同乎无知,其德不离〔郭象曰:知则“离道以善”也〕;同乎无欲,是谓素朴。素朴而民性得矣。(《马蹄》郭334-336王335)

从仁义之根源义言之,或许为了解决集体生活的问题,上古立君臣、设官职,自然有治与被治之分。在朝者无高于人之心,在野者安于野而不慕上。官吏的选任不基于争竞,而由能办事的贤才担任。为政者不标榜贤能,不提倡仁义忠信,人民虽不认识仁义忠信却日日有仁义忠信之实,他们互相役使、友助,且不以之为恩赐:

至德之世,不尚贤〔郭象曰:贤当其位,非尚之也。○成玄英曰:夫不肖与贤,各当其分,非尚之以别贤〕,不使能〔郭象曰:能者自为,非使之也。○成玄英曰:巧拙习性,不相夸企,非尚而使之〕;上如标校〔应作“枝”。郭象曰:出物上而不自高也。○成玄英曰:君居民上,恬淡虚忘,犹如高树之枝,无心荣贵也。○陆德明曰:言树杪之枝,无心在上也〕,民如野鹿〔林疑独曰:标枝无情于在上而自在上,野鹿无情于在野而自在野〕。端正而不知以为义,相爱而不知以为仁,实而不知以为忠,当而不知以为信,蠢动〔蠢:动。蠢动,复语〕而相使,不以为赐〔恩。林希逸〕。(《天地》郭445王458,赤张满稽语门无鬼)

至德之世的君臣民有仁义友爱而无邪恶残伤,有必要的人际互动而不过多,有衣食的努力也有很多余暇,在居住地漫游,与禽兽为伴,视线专一,心思单纯,度过生命的周期,没有额外的目标。

总而言之,尧舜之前的帝王之德及其治理让人民“若性之自为而民不知其所由然”,依性而活,不需知也;“欲同乎德而心居矣”,上下皆同于德,而心定不动,不交于物。(《天地》郭432王441,季彻谓将闾葂)

九、无为法

古文德得互通,可是庄子违反字义,提出“至德不得”的命题。(《秋水》郭574王594,北海若语河伯)出生是得,而死亡则是丧,活着的一辈子还有无数的高低起伏,所以客观来说人是不会没有得的。至人无意追求世俗的得,喜事落到他们头上,他们也不以为得,而以修性、复性为得。这种种都和儒家相似。但是“不得”还有一种含义,指从事不会有所得(与失)的行为,能与得失绝缘则是由于单独无偶,不碰触物。

将物排除于人的碰触范围之外,人就不会碰触它们了,仅剩下我一个人,这是对无的一种解释。前文说到人能做到虚静恬淡寂漠无为,便能合天之德。庄子的阐释从情绪讲到心志,情绪有喜怒悲乐好恶,而避免产生情绪的方法是专一而不变,这是指独守其心,避免不适他方而与物迁,此之谓静;不与物交接,谓为虚、淡、粹。以下所讲的忤、交、逆三字义近,都指交接:

虚无恬惔,乃合天德。故曰:悲乐者,德之邪〔邪妄〕;喜怒者,道〔疑“德”误。马叙伦〕之过;好恶者,德之失〔吕惠卿曰:悲乐……喜怒……四者皆生于好恶,好恶则悲乐喜怒之未形于外者也,故为德之失。○刘凤苞曰:凡悲乐喜怒好恶之迭起环生者,众人自累其神明,圣人皆漠然无有也〕。故心不忧乐,德之至也〔吕惠卿曰:以其无好恶之失、喜怒之过,而其积乃至于不忧不乐,是以为德之至也。○程以宁曰:忧乐尽忘,所谓不思善、不思恶,直透本来面目者〕;一而不变,静之至也〔吕惠卿曰:人之于其心也,终日万虑而未尝止,则恶能顷刻而静哉?而德人之不忧不乐,而至于一而不变,是以为静之至也。○林希逸曰:一而不变,便是主一而无适也〕;无所于〔与〕忤〔交错。《春秋元命包》:“阴阳散忤。”宋均注:“忤,错也”〕,虚之至也〔陆西星曰:一有忤触,则胸有物,而不得谓之虚。○刘凤苞曰:至虚有何触忤〕;不与物交,淡之至也〔成玄英曰:守分情高,不交于物,无所须待,恬惔之至也。○吕惠卿曰:不能无己者,物来则于之交,不免乎所谓味也。无己而不与物交,则无味矣,是以为淡之至也〕;无所于〔与〕逆〔迎,受。《尔雅·释言》:“逆,迎也。”《仪礼·聘礼》:“众介皆逆命不辞。”郑玄注:“逆,犹受也”〕,粹之至也〔吕惠卿曰:己往而物无与忤,物来而我不与交,物与我无辨矣。物与我无辨则虽入水蹈火,无物而非我,有(疑“其”误)庸有逆乎!是以为粹之至也〕。(《刻意》郭539-542王556-560)

与物错杂,与物交接,与物迎受,会引发我的动。唐君毅说:“所谓向外寻求逐取,思虑预谋之知,即一由当前直接所感所遇、或既遇之而既得之物,更凭之以预谋、并求获得另一其他之物,以至可连类而及于无穷之心知。”[17](P.39)我动起来,则世界与我互施作用而造成改变,改变生出得丧,得丧引发忧乐,忧乐斲伤精神。所以要虚静恬淡,要从不与物交做起。佛学称之为无为法,即不种因结果。

有人居乡有“修”名,临难有勇名,可是种田不遇丰岁,从政不遇治世,居乡里为人所摈,在州部为人所逐,遂怨叹自己何曾得罪于天而获此恶命,这就是与物交接而生出灾祸,因而人对天与命心生不平。庄子见到山中大树因不材而不受斧斤,比之于不会叫的鹅被杀以飨客,联想到材或不材都会罹难,至于故意取两者的中间,似是而非,仍不保证不会遭累。因为万物之情伪、人类之转变,是合则离,成则毁,锐则折,尊则倾,有为则亏,贤则他人谋之,不肖则他人欺之,没有用以保全自己的良方妙法。唯有不去思考全身之计,将这个绝对无法战胜的因果作用网络抛到脑后,内虚其心,外绝其境,无所羁系地在一切之外徘徊,在无事之处闲逛。这种动、这种为即是在封闭的无物之境中“自行”,既不生作用因果,也无因果作用之可受,可以称得上为而无为,长而不宰,这即是“至人之德”:

子独〔何〕不闻夫至人之自行邪?忘其肝胆,遗其耳目〔林疑独曰:忘其肝胆,则五藏皆虚;遗其耳目,则六尘不入。○褚伯秀曰:忘肝胆则内虚,遗耳目则外静〕,芒然〔无系之貌。○胡怀琛曰:芒然即茫然〕彷徨〔属联绵词“徘徊”词族,语源义为往返不定貌[16](P.63)〕乎尘垢之外,逍遥〔闲逛,游荡〕乎无事之业〔始〕〔褚伯秀曰:凡人世有为事迹,皆尘垢也。能离乎此,则行住坐卧莫非无事之业,所谓“世出世间”矣,何为可恃,何长可宰邪〕,是谓为而不恃,长而不宰〔《老子》10、51章。林疑独曰:真君之为,出于无为,故“为而不恃”;真宰之长,出于非长,则“长而不宰”〕。(《达生》郭663王714,扁庆子语孙休)

乘任道与德,以游荡于未始有物之先,则闲逛时或进或退,或快或慢,喜欢如何变就如何变,例如像春夏秋冬那样转换,不专注于任何一物;以外界的一物为一物,并与我有隔,我不受外物之制动而有物性,如此则在我自己的主观境界里没有事物系累我,这就是“道德之乡”:

若夫乘道德而浮游〔游荡。属联绵词“彷徉”词族,语源义为回旋优游貌。[16](P.61)○胡文英曰:浮游,谓不用意于其间,而任其所之也。○刘凤苞曰:浮游者,游于虚也〕则不然。无誉无訾,一龙一蛇,与时俱化,而无肯专为〔1.成玄英曰:何肯偏滞而专为一物也。2.林希逸曰:专为则有心矣,无肯专为,即无心也〕;一上一下〔林希逸曰:上下,进退也。○胡文英曰:上下,即浮游之意〕,以和为量〔林希逸曰:则也,度也〕,浮游乎万物之祖〔陈治安曰:游乎万物之先。○宣颖曰:未始有物之先。○陈寿昌曰:其所谓浮游乎万物之祖,其即逍遥乎无何有之乡者乎〕;物物而不物于物〔王先谦曰:观外物为世之一物,而我不为外物之所物。○詹康按:物便是物,与己无涉,而不受物所制动而有物性〕,则胡可得而累邪!此神农、黄帝之法则也〔藏云山房主人曰:谓黄帝神农之所法则也。○马叙伦曰:《吕览》引“法则”作“所法”,当从之〕。(《山木》郭668王719-720,庄子语弟子)

至人不修德。而德在他们的才性中自然充足,物不能间杂掺入他们的德而离析之。

庄子在至人之德之外,还提及至人卫生之经,两者表面上没有差别,卫生之经是共食于地,共乐于天,忽然而往,无知而来,不以人物利害相扰乱,不从于事务。至人之德是指他们如小孩子那般,有动而不知做什么,有行而不知往哪里,也可身如槁木不动,心如死灰无思,所以福祸、人灾不来。两者都强调脱离世界,漫游无方,不与物交接;其差异在于前者是冰解冻释,后者则一直是水,未曾冰冻过:

南荣趎曰:“然则是至人之德已乎〔复语,已犹乎也〕?”曰:“非也。是乃所谓冰解冻释者,能乎〔“能乎”二字王叔岷本无,谓当补。郭庆藩本有。冬冰逢春日则自行解冻,南荣趎能乎?〕〔陈治安曰:夫原自无心,心起而后遣其心;原自无识,识生而后去其识。是冰结而后解,冻成而方释。至人则无解无释,相与出入作息……〕?夫至人者,相与交〔假借为徼:俱,共〕食乎地而交乐乎天〔《徐无鬼》:吾与之邀食于天,吾与之邀食于地〕,不以人物利害相撄〔乱〕,不相与为怪,不相与为谋,不相与为事〔成玄英曰:息怪异于群生,绝谋谟于黎首,不以事为事〕,翛然而往,侗然〔无知貌〕而来。是谓卫生之经已〔陆树芝曰:凡此皆所以去真性之累,乃至人卫生之经也,非即至人之德也〕。”

曰:“然则是至乎〔陆树芝曰:既非至人之德,而至人之卫生亦不外是,得非卫生之至道乎〕?”曰:“未也。吾固〔已。阮毓崧〕告汝曰:‘能儿子乎!’儿子动不知所为,行不知所之,身若槁木之枝而心若死灰。若是者,祸亦不至,福亦不来。祸福无有,恶有人灾也〔吕惠卿曰:然则卫生之经亦终于儿子而未为至者,何也?盖冰解冻释,虽止为为水,而至人之所以为水者久矣,未尝由冰解而冻释,此其所以异也。○陈治安曰:但至人不知生之足卫而自卫,今所教趎者,则必期如是以卫生,固不同也。南荣趎问冰解冻释,虽不合至人,而既能解释矣,于自己身分上,亦为至未(二字疑乙)。夫识识易,去识难。儿子知识一开之后,欲返于无知无识之初,未易能也。老子固曰:‘能儿子乎?’儿子无心无识,动不知所为,行不知所知,身若槁木之枝,不自知其有身;心若死灰,不自知其有心。此与至人无冰无冻者何异!冰解冻释者,亦必至于若是,庶几不以人物利害相撄,祸福无有,恶有人灾,而以‘知仁义’之有无、三患入心也。始南荣趎以三言为患,十日自愁,视道过难,故老子告之能如儿子,即是至道,不得视之为难。及南荣趎比德至人,疑于己分上为至,视道过易,故老子告以必如儿子,方合至道,不得视之为易。一诱一沮,教中权术,此老聃所以化藿蠋而伏鹄卵者,宜庚桑楚让其事而不居也。○吴世尚曰:冰解冻释,乃学之有得者。交食交乐,乃学之已久而化者。然尚是从学来,则人之天,非天之天也。下文儿子,则天之天矣,故曰未也。○陆树芝引《合参》曰:所谓至者,亦止于所不知也。儿子自然不知所为所之,不待学为儿子,而若槁木死灰者是也。○林云铭曰:上段虽与人物利害相接而不撄,犹知有人物利害之说也。此处欲拈出‘不知’二字,故又将前‘能儿子乎’复说一遍,其命意与前不同。惟不知,故能槁其形而灰其心也。○刘凤苞。○朱文熊曰:重在两‘不知’字〕!”(《庚桑楚》郭789-790王877,老子与南荣趎相与语)

至人的作为与天等高,与地等低,不在天地之间。这表明至人脱离了物的世界:有动而不知做什么,有行而不知往哪里,在虚空中漫游;身如槁木不动,心如死灰无思,因此有物的世界和他们互不影响。在有物的世界里人无论怎么做都有灾厄,不管材与不材、贤与不肖都躲不开消极的下场。因此庄子另辟了一个新世界:新世界虚空无物,我们怎么做怎么行怎么变异,都不会反馈回来影响我们,也不会造成我们世俗的悲乐,我们在新世界里反而有解脱俗情后的欣喜。

在虚空无物的新世界闲逛漫步的只有我自己一人,所以被称为“见独”和“独有”,可将之形容为“独与道游于大莫之国”。(《山木》郭674-675王731,市南宜僚语鲁侯)不见世界之有物的方法是观想未曾有物之先,这是立足于本原,在虚空中独往(“素逝”)而羞通于物务:

夫王〔大。刘如瑛、陆澹安〕德之人,素逝〔素借为索,独也。逝:往。闻一多曰:索逝犹独往也〕而耻通于事〔羞通于物务〕,立之〔于〕本原而知〔智〕通于神〔不测之用。成玄英〕,故其德广。(《天地》郭411王421)

这种大德、广德之人,以一物为一物,而己非物,所以不限于一时一地,随其向往,能出入六合游乎九州,旁无他物、独来独往,独有他存在,此即至贵之人:

明乎物物者之非物也,岂独治天下百姓而已哉!出入六合,游乎九州岛〔下文“游无端,出入无旁”〕,独往独来,是谓独有〔独有之人〕。独有之人,是之谓至贵〔罗勉道曰:乃能出乎众也。○刘凤苞曰:视天下如无物,而大物不足言矣〕。(《在宥》郭394王403)

《天下》篇说庄子“独与天地精神往来”,说关尹、老聃“淡然独与神明居”,都含有守于自身而不见外物、立于“未曾有物”的本原而智通于神之意。

从无为法来看,若认为自己做出了什么事,对世界产生了什么改变,都是错误不实的。有个故事:郑人缓以三年时间学而为儒,使其弟学墨,以弟弟学成墨者之功自居,而对父亲钟爱弟弟不满。庄子不同意,说造物者造化生命,不是造就“人”(人力,此指缓)而是造就生命之“天”(天性,此指缓弟),对方是什么样就使对方成为什么样。缓自以为有异于人之处,以轻贱其父,其自傲之错,有如饮井者争执以致抓头发,不知地下有水脉以成井,比凿井之功更重要。由此可见,有德者对人为努力有何功效是付诸不知的,有道者更加不知:

夫造物者之报〔借为造:就,成。成善楷〕人也,不报其〔于〕人而报其〔于〕人之天〔褚伯秀曰:天,言性也〕,彼故使彼〔郭象曰:彼有彼性,故使习彼。○林疑独曰:人各有一天,学者所以充其可欲也。造物之所与,人不能强无之;造物所不与,人不能强有之。此缓、翟、儒、墨之分,虽父之尊严,兄之爱友,不可得而移。盖彼有一天,使之如彼也〕。夫人〔此人〕以己为有以异于人〔自恃己有学植之功〕,以贱其亲〔缓而汝其父。○陆西星曰:既已彰其报矣,而夫缓也固贪之以为功,以为己之处弟有以异于他人,而贱视其亲,谓成彼者与生彼者等耶〕,齐人〔陆西星曰:齐人即齐民,犹云众人也〕之井饮者相捽〔持头发〕也。故曰:今之世皆缓也〔《释文》曰:言穿井之人为己有造泉之功而捽饮者,不知泉之天然也,喻缓不知翟天然之墨而忿之。○林希逸曰:井泉,出于自然者也。捽,争相扭也。齐人饮于自然之水,而因水相争,此水岂汝之私有耶?其所见亦与缓同。今世之人皆不知天,而以私意自争,故曰今世之人皆缓也。○陆西星曰:此井岂一人物耶?凿地出泉,往来井井,造物者不自靳也,而人固专之以为己私,何示弗广也?今之人凡有我相而示私恩者,皆缓之徒也〕。自是〔刘凤苞曰:二字是转语〕,有德者以〔所〕不知也,而况有道者乎〔陆西星曰:夫至人无恩,上德不德,有德者尚不自知也,而况有道者耶〕!(《列御寇》郭1043王1259)

有为法成立因果,庄子正要斩断有为法。有德者与故事里的缓不同,认为无论他们推动了什么事,事情成就与否都是由于性命和运命使然,与他们首倡之功无关。据此可以有为,世界看似受到我们冲击而改变了,可是再看透彻点,世界是自己在改变,我们的绵薄之力给它的冲击不过是假象。我们的任何作为不属于有为法,而属于无为法。

十、德与和、悦

有德者在无为法则之下的独往,基于庄子把德解释为和的思想:“夫德,和也。”(《缮性》郭548王565)此解释又呈现为“抱德炀和”,把抱德、炀(养)和作为同性质语。他说,真人对众人不甚亲热,也不甚疏远,抱德养和,以顺于天。真人对众人不亲不疏的态度,颇类“凄然似秋,暖然似春”(《大宗师》):

故无所甚亲,无所甚疏,抱德炀〔假借为养〕和,以顺天下〔疑“于天”误〕,此谓真人。(《徐无鬼》郭865王977)

在“游心于德之和”句中,他强调德就是和,将心专注于德而不在其他。即是说,至人的用心不在于生命的一切,生命可死而心不可夺。他知生为假借,明见那不假借来的东西,而不与物迁变,听任物化(化而为死)据守他的宗本。所以他看到世界而能去异存同,异者是万物形质之殊,同者是万物之性、之德(都是虚无)。既然重同不重异,宜听之耳、宜视之目就可以不用,只心游于德之和中。至人用心如此,以致旁人对他的观感将受到影响,如果至人断了一只脚,那么旁人看他的感觉好像掉了一块泥土一般,能感知他没有得丧:

仲尼曰:“死生亦大矣,而不得与〔使。[12](P.564注13)〕之变〔朱得之注“之”为心。○程以宁曰:常人以死生为大变,至人视死生如昼夜,而心不与之变。○陆树芝曰:身有存殁,而心无变易。○刘武曰:即令形死,心固未尝死也,故谓“不得与之变”〕;虽天地覆坠,亦将不与〔使〕之遗〔亡。马其昶、阮毓崧〕〔程以宁曰:天地自覆堕,我心自不覆堕,何曾与之俱遗哉。○林云铭曰:而此心犹常存。○周拱辰曰:即天地覆坠,此心不与之俱遗落。○陆树芝曰:虽天地有倾陷,而心无遗亡〕。审〔林希逸曰:审者,明也,见之尽也。○孙家淦曰:审者,知明而守固之意〕乎无假〔假借。王叔岷。○孙家淦曰:生者,假借也。无假者,未生以前,真精妙合,所谓人生而静以上也。○程以宁曰:人之生也,谓之假尔面目,借尔形骸。夫人至无假之时,形丧而神亦迁,至人视无假如解脱,而神长存不与之俱迁。○周拱辰曰:“审乎无假而不与物迁”,《至乐》篇曰:“生者假借也。”与“假之而生”句同。言人一受成形,未始不假生死之物〕而不与物迁,命〔听令,听任。刘如瑛〕物〔事〕之化〔变〕〔四字与“见事之变”同义〕而守其宗也〔释德清曰:谓其人超然物外,不随物迁,唯任物自化,而彼但守其至道之宗也〕。”

常季曰:“何谓也?”仲尼曰:“自其异者视之,肝胆楚越也〔肝胆喻近,楚越喻远〕;自其同者视之,万物皆一也〔詹康按:自其性之虚视之,万物皆同〕。夫若然者,且〔尚。阮毓崧〕不知耳目之所宜〔刘辰翁曰:无视无听。○朱得之曰:即下文“象耳目”意。○释德清曰:形骸既忘,六根无用,故泯其见闻,故不知耳目之所宜。○释性曰:不知耳宜于听,目宜于视〕,而游心乎德之和〔1.藏云山房主人曰:本然之德至和。○林云铭曰:和,即《在宥》篇之“处和”、《外物》篇之“焚和”,德之至美至乐处也。此言忘其为身,端其为心者。2.林仲懿曰:德之和,犹言性之德。庄子以和字代性字,本《中庸》“谓之和”也。游心乎德之和,存其心以养其性也〕;物〔人〕视其〔指王骀〕所〔助词。阮毓崧〕一而不见其所〔助词。阮毓崧〕丧〔得丧。阮毓崧〕〔释德清曰:物,人也。……故人但见其道真之所存,故不见其形之有所丧〕,视丧其足犹遗土也。”(《德充符》郭189-191王171-174)

根据以上他对德与和的三次释说,大致可认为和有平和之义。[18](P.338)然而这不足以包括和的全部。“游心于德之和”的命题提出了庄子很重视的散步漫游,故和字还涉及散步时心境的舒愉。

“和乐”之词见于《诗经》《国语》《荀子》《礼记》,和字有悦义、和乐之义。[18](P.338)今语“和颜悦色”之词仍用此义,此义见于《庄子》一处:

故强哭者虽悲〔“疾”误〕不哀,强怒者虽严不威,强亲〔亲近,亲爱〕者虽笑不和。真悲〔疑“哭”误〕无声而哀,真怒未发〔二字他本作“不严”〕而威,真亲未笑而和。(《渔父》郭1032王1240,渔父语孔子)

另外,得字故训也有“相亲说也”,[18](P.751)成善楷用以释《德充符》“不得类焉尔”。*前人研究庄子和字最突出的可能是封思毅,他依庄子之说将德分为四类,因此和也有四义。天德虚无无为,显出的和是清和气象。王德无心而应,显出的和是雍和气度。玄德若愚若昏,显出的和是和同气味。至德心不外扰,显出的和是和谐气氛。诸德形之于外者,有此四种气韵,而存者内者与自然之灵气相接而为一片天和,是和的第五义。[9](PP.40-41)这五义可以用我文中的“平和”义大致贯通,而我想主张的悦义、和乐义则别为一类。[19](P.127)

德为和而和为悦,得亦为悦,发展为“才全而德不形”的命题。才便是德,“才全”分为两部分,首先是死生、得失、穷达、贫富、贤和不肖、毁誉、饥渴(疑“饱”误)、寒暑等事之变、命之行不可紊乱我们的“和”,不可入于我们的灵府;其次是如同水为了保持清澈必须流通那样,我们的灵府保持虚静时也要和愉。水虽要流通,却不可有流通之失误;灵府虽要和愉,也不可有悦乐之失误。所谓悦乐的失误,就是其与事变造成我们的喜悦相混淆。可以将喜悦分为自生与外生的,或平和与激动的。我们要日夜不停地给自己以自生与平和的喜悦,让事变不间杂羼入我们的内心以免勾起外生与激动的喜悦;我们要仿照外部事变不间歇的蠢生兴作那般,接续不断地在我们心中造出四季的分别(关于最后这两句,下节会再解释):

哀公曰:“何谓才全?”仲尼曰:“死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴〔疑“饱”误。马叙伦〕、寒暑,是事之变,命之行也〔吕惠卿曰:在人则事之变,在天则命之行也。○罗勉道曰:此皆人事之变革,而有天命行其间。○陈寿昌曰:事,人事;命,天命也〕。日夜相代乎前〔藏云山房主人曰:无定者〕,而知不能规〔测度。钟泰〕乎其始者也。故〔固。闻一多〕不足以滑〔乱〕和〔藏云山房主人曰:即德之和。○钟泰曰:“和”即上云“游心于德之和”之和。和者,德之所以为德也。故下文云“德者,成和之修也”,而《缮性篇》亦有“知与恬交相养,而和理出其性,德和也,道理也”之语。然则“不足以滑和”,即不足以滑德也〕,不可入于灵府。使之〔其。阮毓崧。○指灵府,心〕和豫〔孙家淦曰:此句就静时说,静中不可使枯寂,枯寂则间断,故必保其太和,使常有欣欣豫说之致,“子之燕居,申申夭夭”,即此意也〕,通而不失于兑〔1.悦。刘凤苞曰:兑,悦也。和豫内通,不以外物为忻戚,是谓真乐。2.兑为阅省,阅借为穴。马叙伦引段玉裁。○钟泰曰:滑和自诸事感于心始,故曰“不可入于灵府”。“不入”者,感之而有所不受也。然不受非曰闭距之而已也。《刻意篇》云:“水之性,不杂则清,莫动则平。郁闭而不流,亦不能清。天德之象也。”若强为闭距之,是使水郁闭而不流也。故曰:“使之和豫通而不失于兑。”“通”者,郁闭不流之反也。何以通之?惟和、惟豫。“豫”者乐也。故和豫通迭言之。“不失于兑”,老子所谓“塞其兑”也。“郄”与隙同。“日夜无郄”,即“不失于兑”义。“与物为春”,即“和豫通”义。所以反复交互言之者,亦以见其通而无害于塞,塞而不失其通也。○詹康按:两解可兼采〕。使日夜无郄〔止。林希逸。○间断。藏云山房主人〕〔句:1.指虚静心神之连续。成玄英曰:骀它流转,日夜不停,心心相系,亦无闲断也。2.指心或神不受外物插入。林疑独曰:“日夜无郄”,忘变之至。○陈深曰:外物不能投其间也。○吴伯与曰:彼日夜相代于前而不停,吾亦日夜自适而无隙。○詹康按:两解相辅〕,而与物〔藏云山房主人曰:即事之变、命之行也〕为春〔通“蠢”:动〕,是接〔孙家淦曰:接,续也,自上“无郄”生来〕而生时于心者也〔心境有如四时之分,参《大宗师》曰:“喜怒通四时。”○罗勉道曰:因春字,故下生时字。时不生于阴阳之气,而生于吾心也。○林云铭曰:胸中自有四时之行〕。是之谓才全〔刘辰翁曰:所谓才,即德也。○吴伯与曰:故曰才全,即不形之德也。○刘凤苞曰:能不用其才则才全,才固浑于德之中也〕。”(《德充符》郭212王190)

“德不形”是指德不形于外、不外露之情形,取象于水平仪,将水保之于内,不使外流。水平仪可以供人取法,有德者也遵循自己作为正人的准则。德是和,和是平静也是悦乐,这种境界是外面的事物无法间杂侵入并加以离析的:

〔刘凤苞曰:下文只解“不形”之义,于“德”字不过轻轻点逗,以上文“才全”节内,德之分际已透发无遗,故详于彼者略于此〕“何谓德不形?”曰:“平者〔王夫之曰:平,准也。○林云铭曰:准〕,水停〔假借为汀:平。马叙伦〕之盛〔极〕也。其〔此〕可以为法〔准则。林希逸。○准。王夫之、严复〕也,内保之而外不荡〔1.流。藏云山房主人。2.溢。陈寿昌〕也〔1.林云铭曰:准能内守其水而外不流,凡求平者以可为法在此。2.孙家淦曰:可见不形,亦非容易,必保于内者深固,而后能不流露于外也〕。德者,成和〔复语,成亦和也〕之修也〔《缮性》曰:夫德,和也。○吕惠卿曰:人之性,亦犹是也。其所受于天者,万物皆备而未始有亏,则成也。万物皆一而未始有乖,则和也。德者,无它也,和之修而已矣,所谓“性修反德,德至同于初”也。○罗勉道曰:成其内和,则德修矣〕。德不形者〔王雱曰:寂然无迹。○林希逸曰:德不形者,言其德无所可见也。○罗勉道曰:德惟内修,不形于外。○藏云山房主人曰:不使有形〕,物不能离也〔1.吴默曰:一切事物不能离析之,使其有分辩差别见解,谓之德不形。此便是和豫通而不失于兑,数句绝无两样。2.刘师培曰:上云“内保而外不荡”,离疑丽假,或系杂讹。物莫能杂,犹《刻意》所云“不与物交”也。《淮南·原道》《精神》二训交并作散,散实殽讹。《文子·道原》交作杂,足与此旨互昭。又《缮性篇》“离道以善”,《淮南·俶真》作“杂道”,离杂交讹,斯其验矣〕。”(《德充符》郭214-215王190)

德不形,即是前面说的敛含其德,无所交接,给予精神智能通畅四达的机会。由于德与道是仁义礼乐之本,所以若反其道而行,不敛含其德而外露,便导致其越过道与德,声张仁义与礼乐,由此造成世界的诸多问题:

彼曾、史、杨、墨、师旷、工倕、离朱者,皆外立其德,而以爚〔借为铄。朱骏声〕乱天下者也,法〔正,此谓正道〕之所无用也。(《胠箧》郭353王357)

内敛其德,并非不能端正别人。有德者像水平仪,是供他人取法的。

和字的平和义与悦乐义可以结为一件事,即至人独行于未始有物之先,无有造作,不受因果,得到平和的喜悦。这与刺激而来的喜悦有别。“形莫若就,心莫若和”,“我守其一,以处其和”,“夫神者,好和而恶奸”,说的都是无为法之下的喜乐。

十一、德与情感

德之和是悦,悦是情感,“生时于心”是指内心生出不同的情感。然而庄子有时也反对情感,例如前文“德与道、天”节引《刻意》篇说,悲乐喜怒好恶是违反虚静的。因此庄子既有赞成情感的时候,也有反对的时候,我们必须区分他赞成和反对的是什么。

庄子论述的情感有四种:一是交物后的情感;二是不交物,但与物变平行的情感;三是无物之时自生的情感;四是德或本性和悦之情感状态。

第一种情感是庄子所反对的。喜怒哀乐,虑叹变慹,姚佚启态,是计事虑得失,造成心之近死,莫可复阳。他陈述志、心、德、道的障碍累患,对德而言:“恶欲喜怒哀乐六者,累德也。”(《庚桑楚》郭810王906)

对后三种情感庄子都是赞成的。第二种如前节所见,要仿照外部事变不间歇的蠢生兴作般,接续不断地在我们心中造出四季的分别。接续不断,则无隙予外部事变插入内心;心中造出四季的分别乃是自造,然而心情变化却与外部事变有平行的关系。庄子给的例子是孟孙才处母丧,人哭亦哭,无吊客则不哀,他是情感上的从众,如镜子般反映别人的情感,而不由事变引发他的情感。

前文“德与道、天”一节还说到圣人模仿天行,此处所言“接而生时于心”即属于此类。类似的还有真人的气韵既冷肃如秋天、又温和如春天,他们的喜怒如同四季变换,准于天道而无心,喜怒搭配物(事之变、命之行),可是并非受物所引发,所以人从他们的情感不能测其心:

四时是天行,仅从天行不能知天;同理,只从喜怒不能知真人之心。

这里附带指出,德字和时字有通假关系。古籍中有之:出土战国文字从直的字与从寺的字通,如侍与植、植与持、直与特、与持。[10](PP.43,394,389)德、悳从直,故可与从寺的时字通假,“接而生时于心”亦有“生德于心”的隐义在内,“喜怒通四时”则含有喜怒为德的隐义。

第三种情感不依傍外界,纯是由内自生。它很可能是由记忆而来的。受外物所诱发,与受记忆所唤起,两者分别是外内因、今前因。相对于这两因,庄子认为,耳目口鼻受声色酒食所系缚时,当关闭内在心志;情绪受内系缚时,当关闭耳目口鼻。然而若是外内皆受系缚,则德不能救治,想行道也会落空:

夫外〔吴世尚曰:指耳目等〕韄〔ㄏㄨㄛˋ,系缚。吴世尚曰:皮束物谓之韄,如迷于声色,困于酒食〕者不可繁〔“缴”误:缠绕〕而捉〔持。吴世尚曰:逐物而制〕,将〔当〕内揵〔关闭〕;内韄〔系缚〕者〔吴世尚曰:如有所忿懥,有所忧患〕不可缪〔ㄇㄡˊ,缠绕,固结〕而捉〔持。吴世尚曰:勉强制伏〕,将〔当〕外揵〔关闭〕。外内韄者,道〔疑衍。刘如瑛〕德不能持〔治〕,而况放〔依。刘如瑛〕道而行者乎〔吴世尚曰:言物欲牵引,展转不穷,逐物而制,灭于东而生于西,其可尽乎!莫若内绝于心,所谓立乎大者,则小者不能夺也。/言思虑纷纭,无刻宁静,勉强制伏,名则似而实不然,自诬而已。莫若外绝其缘,所谓不见可欲,使心不乱也。/外内俱韄,虽圣贤不能致其力,而况下此者乎!言其化导之难也。……若外内韄者,如人大醉,耳目心思,一切昏迷,何处唤、何处扶哉〕!(《庚桑楚》郭783王876,老子语南荣趎)

这里讲的问题仍是心与物交。如果已经通过耳目口鼻的管道与物交了,则关闭内在心志可挡住其抵至于心;如果情绪由内自生,则关闭外通的管道止住其往交于物。前者即是此处所说的第二种情感,乃无心的喜怒;后者即是第三种即限于记忆所生的情感。如果不能切断内外交通,它就会变成第一种情感。

庄子对由记忆而生的情感还说过,如果德有心,心有眼,眼往内视,也就是不由肉眼往外视物,而由内心去翻阅记忆,记忆沉淀出喜恶倾向,喜恶偏好倾向于非议异己之人,那就成了凶德和贼:

贼莫大乎德有心而心有眼,及其有眼也而〔则〕内视,内视而败矣!

凶德有五〔心耳眼舌鼻〕,中〔心〕德为首〔林疑独曰:心为中德,动则四者从之〕。何谓中德?中德也者,有以自好也,而吡〔訾〕其所不为者也〔林疑独曰:人不为己之所好则訾毁之,此心之贼也〕。(《列御寇》郭1057王1280)

心是身之帅也。若自有好恶,进而訾议他人,则会败德;反之,若心之好恶不推至于世界,与世无争,则不败德。

一人独处时或笑或哭,是追忆往事而来的。如果清空心虑,心外无物,心内也无物,那便达到凌虚漫游,渗润出德或本性的和悦,即是第四种情感。

十二、无为法的实效

无为法能不能产生实效?若有实效,它像金钟罩,将有德者保护起来,百害不侵;有为法的物不能侵犯无为法的人。

庄子津津乐道于这种实效,并说圣人休息平易,便能挡住忧患与邪气入侵,然后达到德全、神全:

故曰:圣人休休焉〔二字应乙,作“焉,休”。休:息〕则平易〔假借为齐:平。马叙伦〕矣,平易则恬惔矣。平易恬惔,则忧患不能入,邪气不能袭〔假借为,今作逼字。马叙伦〕,故其德全而神不亏〔刘凤苞曰:神字即从德字内逗出,德者性命之根源,神者运化之功用。后幅归重养神,即此义也〕。(《刻意》郭538王556)

他极尽夸张,说到了至人火不能烧,水不能溺,高不能惊,险不能惧,类似重复的说法有六次:

一是藐姑射之山的神人“不食五谷,吸风饮露,乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”。也就是处于有为法之外,他们淹大水时不淹溺,闹大旱焚野火时不烧炙。此文有德字。(《逍遥游》郭28-31王24-27,连叔语肩吾)

二是“至人神矣!”密生杂草的大沼泽焚烧起来不能烧炙他们,大河结冻不能令他们冰冷,轰雷、飓风不能惊吓他们。他们“乘云气,骑日月,而游乎四海之外”,超出有为法的世界。此文无德字。(《齐物论》郭96王80,王倪语啮缺)

三是登至于道的人,登高不惧栗,入水不沾湿,入火不烧炙。此文无德字。(《大宗师》郭226王205)

四是“至德者”火弗能烧炙,水弗能淹溺,寒暑弗能害,禽兽弗能贼。(《秋水》郭588王610,北海若语河伯)

五是至人潜水不遭窒塞,蹈火不会烧炙,行于万物之上不会战栗。此文有德字,全文解说在后。(《达生》郭633王670,列子语关尹)

六是“古之真人”的“神”经过大山而不受阻碍,入于深泉而不沾湿。此文无德字。(《田子方》郭727王799,仲尼评孙叔敖)

第五段话包含了庄子有关无为法的理论,值得细读。开头说至人行于水火而无阻无伤,是由于专注于气而不用智巧。次说万物皆有貌象声色,并处寰宇,不能互相远离,至人安能水不溺、火不炙呢?他们已往至万物未生以前,则把色物当成色物,而自己则不是:视自己为生起于不形(指未始有物之前)而止于无所化,因而不属于物。至人用这个方法,凡物便不可得而受制了。处于不出之宅,藏于无开端之基始,游于万物所终始之处;壹其性,养其气,合(或含)其德,以通于物之所造化;这是说至人处于“一之所起”的无有无名之泰初,旁观万物在空虚中生成变移而无所交涉。他们的“天”与“神”完整无隙,所以物不得而入:

子列子问关尹曰:“至人潜行〔入水〕不窒〔塞〕,蹈火不热,行乎万物之上而不栗。请问何以至于此?”关尹曰:“是纯气之〔所〕守也,非知巧果敢〔陆树芝曰:坚持自是,必欲求胜,果敢也〕之列〔例:比〕〔胡文英曰:言气既守得专一,则不与万物相感召〕。居,予语女!”

凡有貌象声色者,皆物也,物与物何以相远?夫〔此〕奚足以至乎先〔程以宁曰:貌象声色,物也,我亦物也。物与物不相远焉,能不窒不热而游于万物之上乎?惟无物而后能不物于物,我既先不离乎色,则物之不形不化者皆得以势而穷,我安得止而不入乎?先,即未物之先,造物之始也〕?是色而已则物之〔徐仁甫曰:已当作己,以“是色而己则物之”作一句,谓凡色,己皆以物视之也。上文曰:“凡有貌象声色者,皆物也。”物与物不相远,不足以相先,而己则物之,斯足以相远相先也。故下文曰:“造乎不形,止乎无所化”〕。造〔借为作:生,起。马叙伦〕乎不形,而止乎无所化〔朱文熊曰:造乎不形,谓未始有物之前,所谓彻始也。止乎无所化,谓极于物之无所化,所谓彻终也〕,夫〔如〕得是〔胡文英曰:是,此种工夫境界也〕而穷〔尽〕之者,物焉得而〔为〕止〔1.制止,拘。2.居停〕焉〔林云铭曰:则物之中,有生于无生、死而不死者。得是道而穷尽之,自能离形超化,至于物先也。外物何得而御止焉〕!

彼〔指至人〕将处乎不淫〔借为壬ㄊㄧㄥˇ,《说文》曰:“象物出地挺生也。”马叙伦〕之度〔借为宅,《说文》:“宅,人所托居也。”马叙伦〕〔胡文英:所以无所化之故〕,而藏乎无端之纪〔借为基。《说文》:“基,墙始也。”段注:“引申之为凡始之偁。”马叙伦〕〔胡文英:所以不形之故〕,游乎万物之所终始〔陈景元曰:归乎太空而已矣。○褚伯秀曰:则超乎形色之表矣。○阮毓崧曰:即《山木篇》“浮游乎万物之祖”也,亦即《则阳篇》“与物无终无始”之谓〕。壹其性,养其气,合〔马叙伦曰:《列子·黄帝篇》合作含,义较长。○《胠箧》:“人含其德,则天下不僻矣。”《老子》第55章:“含德之厚,比于赤子。”〕其德,以通乎物之所造〔1.造化。2.造物者〕。夫若是者,其天守全,其神无郄〔隙〕,物奚自入焉〔林云铭曰:如是则其自然之天所守既全,其神自无间隙可乘矣,外物何能入其舍乎?○陆树芝曰:若是者,其天既毫无缺撼,其神亦绝无罅隙,更有何物可以动于其中哉?此所以入水如无水也,入火如无火也,登高如无高也,何濡焉?何热焉?何栗焉〕!(《达生》郭633-634王670-671)

接着他举例说,醉酒者从车上跌下,虽伤不死,是由于神全和天全所致。刀剑用以杀人,而刀剑不是人报复的对象;飘瓦伤人,飘瓦也不受人报复;这是供做无心则他人不以之为物的例证。结语谓:我们能知觉运动是天赋的性,不去知觉运动也是天赋的性,开通前者则贼害生存,开通后者乃加惠生存。不忽于前者,不餍足于后者,则人就接近至人了:

不开人之天,而开天之天〔陆树芝曰:知觉欲恶,不学而俱能者也,此在人之天也。浑然太极,而无思无为者,在天之天也。不开人之天,去其情识也。开天之天,即造乎不形之先,止于无所化之始也〕。开天者德〔加惠〕生,开人者贼生。不厌其〔其、于互文,其犹于也〕天,不忽〔厌则过,忽则不及〕于人〔陆树芝曰:方子及曰:德生谓天德出宁,贼生谓六贼相攘。故天可常也,不可厌也;人可慎也,不可忽也。此说得之,其余诸说皆谬。○詹康按:不忽于人,故需在宥天下〕,民〔人〕几乎以〔有〕其真〔陆树芝:民几乎以其真者,言民能不厌天、不忽人,虽未能如至人之与混芒合一,亦可几于全其真也〕。(《达生》郭638王674)

我们的德与性是在虚空中漫游,在不违背无为之下有为的。如果按德与性来生活,可以加惠我们继续生存,不受摧折。因此《刻意》篇才说圣人不必进行任何修炼就会长寿,这符合“天地之道,圣人之德”(《刻意》郭537王552);他还说:“无为则俞俞〔喜〕。俞俞者,忧患不能处,年寿长矣。”(《天道》郭457王471)

这是使人幸福的理论。笔者的疑问是,至人属无为法,俗人属有为法,两者在一起时,为何庄子会认为它们统一于无为法?人生不是与世无争、清素淡薄就可避难免患的。所以两种人统一于有为法下,将更符合这个世界的事实;否则必须设法将两种人分开,也就是安排至人成仙飞去,像是“游心于德之和”的人择日登上云霞,离世上升。(《德充符》郭193王174)

十三、德与安命

如果百病不生是空中楼阁,水火不伤是镜中水月,羽化成仙是无稽幻想,山中神人是初民神话,那么超然物外便可以断除因果之说只能被当作主观心境。客观的因果生灭仍无时无刻不在进行中,令众生万物聚散增损,无为法不能静止那不受人控制的现实,所以有德者对亲身承受的得失成败还需采取态度。而他们的态度是不以利为利,不以害为害,福来不倚之而为安,祸来不避之而畏穷,他们遭逢命运变化的心情是无动于衷,不喜不悲不怒不惧:

自事其心者,哀乐不易施〔读为移〕乎前,知其不可奈何而安之若命,德之至也。(《人间世》郭155王138,仲尼语叶公子高)

知不可奈何而安之若命,唯有德者能之。(《德充符》郭199王181,申徒嘉语子产)

得失成败的衔接构成了时间,喜悲怒惧的衔接构成了心态史,心境在度过时间之际维持平静无波,构成了德。前文说到德字可与时字互假,而两字的意义互相纲维;其理论意义在于,德必须在时之中展现不变的恒定,时必须在德之体上刻出淌血的伤痕。

《人间世》篇说,事情不管大小,鲜少不经由事情而成灾患。灾患有人道之患与阴阳之患,前者是人互相为难,后者是干阴阳之和,引发自然界和人体的混乱失序。做事而不至于对自己造成灾患的,唯有德者能之。庄子此说对于有物的世界是极度悲观的,更可悲的是人类不能退出或不参与,唯有德者的认知不以现实必然的灾患为灾患:

凡事若〔或〕小若〔或〕大,寡〔他本有“有”〕不道〔由〕以欢成〔闻一多曰:欢,古患字。……古书多以道为由,言事无大小,罕有不由之以成灾患者也〕。事若不成,则必有人道之患〔王闿运曰:不成则怨尤要求,人所不堪也〕;事若成,则必有阴阳之患。若〔或〕成若〔或〕不成而后〔阮毓崧曰:后犹卒也、终也〕无患者,唯有德者能之〔林疑独曰:凡欲立事者,莫不乐成而忧毁,故若成若不成,举不免乎患。能逃斯患,其唯有德者乎!○王叔岷曰:此所谓“阴阳之患”,就心之喜惧而言也。/有德者能自得,成败置之度外〕。(《人间世》郭152-153王136,仲尼语叶公子高)

有德者虽做事而其志意不寄托于事业,全心在无为法的世界漫游,所以不在意现实的灾患。例如孔子困于陈蔡之时,七日不火食,藜菜羹汤没有米粒,面色疲惫,却弦歌于室,使颜回释菜于外。子路、子贡私议夫子无耻。孔子对他们说,穷与通是依道而言,不是依世俗成败而言,他虽临难而不失于德,于是换琴而弦歌,子路健勇地执干而舞。子贡说:“我不知天之高、地之下啊。”孔子“心与天游”,却不拘于天地之间,出于物外,把穷通当成寒暑风雨的循序变化加以感受:

孔子曰:“……君子通于道之谓通,穷于道之谓穷。今丘抱仁义之道以遭乱世之患,其何穷之为〔有〕!故内省而不穷〔疑“疚”误〕于道,临难而不失其〔于〕德。……陈蔡之隘〔通阨、厄、戹:困〕,于丘其幸乎。”孔子削〔疑“列”误,借作厉:严〕然反〔更换〕琴而弦歌,子路扢然〔勇壮貌〕执干而舞。子贡曰:“吾不知天之高也,地之下也。”古之得道者,穷亦乐,通亦乐,所乐非穷通也。道德〔《吕氏春秋·慎人》作“得”,然而不改亦可〕于此,则穷通〔《吕氏春秋·慎人》有“一也”〕为寒暑风雨之序矣〔成玄英曰:得道之人,处穷通而常乐,譬之风雨,何足介怀乎〕。(《让王》郭982-983王1152)

他再逐于鲁,削迹于卫,伐树于宋,穷于商周,围于陈蔡。这些固然是“有为”所招来的困厄,不过《大宗师》末章也哭着呼求天地父母,而终究归于命运对人的残酷。不分无为还是有为,命运都会作用于人。有德者将命运所造成的祸福当成寒暑风雨一样予以迁移,人抗争无门,只能顺受,心无悲喜。

十四、德与正人

无为法和无为是不同的两个概念。无为法不生因果,不见得与有为冲突。有为而不生因果是什么情形呢?那是言谈行为不以他人为对象,却有感染旁人的副作用;旁人改变的念头发自他们自己,不是圣人有心以致之。表面上是圣人化人,实际上是人之自化,其关系是圣人正人而本质上是人自正。

庄子将能立即改变他人的做法称为大德,能缓慢改之的做法称为日渐之德(《人间世》郭141王126)。德化的概念强调大家都成德,可是成德必须是内发的(《说文》曰:“内得于己”),外人无法给予,由外人给予者会破坏德。庄子断言,知、恬交相养的人是正人,正己之后蒙暗己德,德蒙暗后不盖覆被及他人,若盖覆被及他人则他人必失其性(性就是德):

彼〔成玄英曰:彼,谓履正道之圣人也〕正而蒙〔暗〕己德,德则不冒〔冒覆,盖覆,被〕,冒则物必失其性也〔陆西星曰:蒙,晦其明也。冒,盖覆之义。正,如“各正性命”之正。言德乃人人之所同具,以恬养之,则各正各足。“蒙己德”,正以恬养之也。如是则我无加人之德,无盖世之善。天下谁不正者?谁我正者?我与天下皆相忘于无为自然之天,此大道为公之世也,故物不失其性。佛语如是灭度无量无数无边众生,实无众生得灭度者,亦蒙德而不冒之义也。○宣颖曰:以己德加人,则人性失矣,此古人所以知恬交养也。○胡文英曰:不偏行而闇晦其德,不必出而冒物,使其失性也。○郭嵩焘曰:德足以正物矣,而抑听物之自然而蒙吾德焉,未尝以德强天下而冒之也。强天下而冒之,则正者我也,非物之自正也,而物之失其性多矣〕。(《缮性》郭548王565)

这就是为什么说德是自得的道理所在。庄子用一些故事阐述圣人不刻意影响他人,而他人却受到了影响这种德化之功。

鲁国人彭阳到楚国,大夫夷节言之于楚王,楚王不见,他找大夫王果求荐。王果说他不如夷节,更不如公阅休。夷节无德(和公阅休相比),所以不能相助以德,然他有智而不自信,所以能施展他的交游之术至于神妙。他处富贵之地而昏昧无知,能相助以消损人的意念。王果又分析说,楚王的性格是形严而尊,对犯错者无赦如虎,具有才与正德的人才能折服这位暴厉可畏的君王。这样的人就是隐士公阅休,此人冬天在江里刺鳖,夏天在山中园圃休息。有过客问他,他说:“这是我的住宅。”他的人格吸引力体现在穷了家人忘其贫,富贵了王公忘其爵禄。他作为物,与自己为物的身分娱娭;他作为人,乐与人通而又保持自己,天君不动。与人通故不独处,然他不言于人而饮人以和,与人并立而使人化。和是和乐,公阅休在山林江湖间过野放的日子,肌肤躯体气宇心地无不散发出闲澹自适的气质,处于我们之中,我们的尘虑为之而扫除,浊思为之而涤清,心境转为和乐。其功效是人情罅隙修复了,父父子子宜其相亲,而他归其隐居之处,虽停息其所施为,却能入人之心至为深远:

故圣人〔褚伯秀曰:“故圣人”已下叙阅休之德足以化物,而一出于无为〕,其穷也,使家人〔1.同家之人。2.庶人〕忘其贫〔成玄英曰:御寇居郑,老莱在楚,妻孥穷窭而乐在其内。贤士尚然,况乎真圣,斯忘贫也。○林疑独曰:圣人虽贫而乐,故家人忘其贫。○陈景元曰:老莱之妻织畚,伯鸾之妻贷舂,“家人忘贫”也〕;其达也,使王公忘爵禄而化卑〔陈景元曰:魏文侯尊段干本,汉光武交严子陵,“忘爵禄而化卑”也。○胡文英曰:化卑则无“尊严如虎”,而可挠矣〕。其于〔为〕物也,与之为娱矣〔姚鼐曰:矣当作娭。○娭ㄒㄧ:玩乐,嬉戏〕;其于〔为〕人也,乐物〔人〕之通而保己焉〔郭象曰:通彼而不丧我。○成玄英曰:混迹人间而无滞塞,虽复通物而不丧我,动不伤寂而常守于其真。○张之纯曰:非不与人通融,而终不失己〕。故或不言而饮人以和,与人并立而使人化〔1.成玄英曰:各反其真,斯人化也。2.钟泰曰:“并立”言不待共处之久〕,父子之〔1.有。2.是。钟泰〕宜。彼其〔彼其,复语,其亦彼也。指公阅休〕乎归居,而一闲其所施〔闲:息。吴伯与曰:而我之所施,一闲静无扰。○释性曰:不见有一善施于人。○宣颖曰:闲其所施而不用。○王先谦曰:既归隐不出,则所施于物者,为之一闲也〕。其于人心者,若是其远〔之远〕也〔钟泰曰:“远”犹深也。谓其入于人心如是之深,斯其进言于王,必见听用,故曰“待公阅休”也〕。故曰“待公阅休”〔程以宁曰:待此人而与之以见楚王,则彼必上化乎君,下助于友,岂子之所能及哉。○宣颖曰:言公阅休有化之德,楚王之暴,须待他去进谭。○陈寿昌曰:谓必若公阅休,始可化楚王之暴,而荐人于王前也〕。(《则阳》郭878王997-998,王果语彭阳)

夷节能消人之意,公阅休能助人之德,楚王严而威。王夫之说,个性刚强的君主不喜欢他人挟自己的善来侵逼他的准则节度,公阅休消己之善以消人之恶,楚王“且忘其为圣为佞,而顺于其消”,[20](PP.391-392)道德高尚的人不用发言,仅仅是侍坐并立,不折服楚王而楚王自己折服。

田子方对魏文侯叙述其师东郭顺子,说他为人也真,貌如人而虚(或:心)如天,缘顺而守真,清虚而容人。有人无道,便端正容貌,使他醒悟,使人的意念消除:

其为人也真。人貌而天虚〔1.沈一贯曰:人貌而天虚,貌与人同而心有天游也。2.虚:心。吴世尚、俞樾、马叙伦〕,缘〔顺〕而葆真〔1.林希逸曰:虚心而顺物,未尝动其心,故曰葆真。葆,养也。○沈一贯曰:缘而葆真,因物顺应而心本不动也。○宣颖曰:虚己顺物,养吾真宰。2.藏云山房主人曰:葆真者,守宗之意,即所谓“命物之化而守其宗也”。3.朱得之曰:葆真,善养其天赋之性,不杂以人伪也。上真见于外,下真,守于中者。○吴世尚曰:虚己游世,保合天真〕,清而容物〔人〕〔藏云山房主人曰:清亦虚也,虚固能包涵万有。○王夫之曰:清也虚也,人而天也。○刘凤苞曰:清者患其绝物,能容物则与太虚同〕。物〔人。朱得之〕无道,正容以悟之〔《德充符》:“幸能正生,以正众生。”○藏云山房主人曰:溪工称道,数当于理,犹在言说之间。此则无用言说也,所以为不言之教也〕,使人之意也消〔《则阳》:“与人并立而使人化。”○吕惠卿曰:使人之意也消,则其所改者不在于事为之间也。○陈景元曰:正容悟物,以身率导也。使人意消,方寸之地虚矣。○释性曰:滑欲于俗学俗思之人,见其虚无恬淡寂莫无为,奔名竞利之念,不觉涣然〕。(《田子方》郭702王767,田子方语魏文侯)

魏文侯先听了田子方推荐的一位言论时常很正确的人,再听到东郭顺子的风范,他若有所思,整天不说话,后来才赞叹说:“远矣,全德之君子。”德到了全之地步,不用说话便可消人意念,从不合于道变成合于道。极致的情形是只听他人的形容,未见其人,便已将权势名位的欲望完全消除,如魏文侯醒悟到魏国是包袱累赘,奔名竞利之念可以由于无为法的典范人物之感化而涣然冰消。

公阅休和东郭顺子,如同吸引鲁国一半人的王骀、吸引卫国人和鲁哀公的哀骀它,以及卫灵公喜欢的跂支离无脤、齐恒公喜欢的瓮大瘿,都是“德有所长”的人(《德充符》郭216王197),也是“德合一君,而征一国”的人。(《逍遥游》郭16王17)他们游心于德之和,将六骸(身首四肢)视为人偶,视耳目为人像,而心未尝死。(《德充符》郭193王174,孔子语常季)他们接触人而不互动、专注于自身而葆守其真的特殊模式,无意吸引人而人受其吸引,无意正人而人受其正。舜能正人,是因为人皆受命于天,众人不能自正而他独正,幸而有他能正生(通“性”),通过他以正众人之生(出处同前)。舜乃以不正正之,如同羊肉以膻味吸引蚂蚁之来,可见其受欢迎之程度。至于尧选定他禅与帝位,如同羊肉并无意以膻味吸引蚂蚁。(《徐无鬼》郭864王977)所以无为法可以使平民升至帝王之位。从事物到人类都有内在之理与差别之理,圣人对这些决不违背,情境一过便不再受到牵制。他们不唱而和,这是德;与人为偶对,这是道。帝之所兴,王之所起,就是这么来的:

果蓏有理〔1.丁展成曰:理读文理之理。2.钟泰曰:分理。分读去声。“有理”,犹言有别也〕,人伦〔刘凤苞曰:此伦字只作类字讲,不必属五伦说。○马叙伦曰:人伦,犹人类也。伦类双声,义亦相通〕虽〔读为唯。奚侗、刘咸炘、钟泰〕难〔马叙伦曰:难即然也〕,所〔所,代指难〕以相齿〔1.比。2.类〕〔王叔岷曰:人有貌象声色之异,智愚贤不肖之殊,皆所谓人理。……此谓人理虽盛多,可以相互比次。盖不甚相远也〕。圣人遭之而不违,过之而不守〔陆西星曰:“遭之而不违”者,如父子之无所解,君臣之无所逃,圣人处此,亦惟尽其所当尽而已。然过矣而化,未尝苦节以为贞,盖亦顺其自然也,而不加以一毫人为之私。常人则贪着其事,臀困株守,不自解脱者亦有多矣。○释性曰:圣人遭遇于君则为君道,遭遇于臣则执臣道,而不违抑。亦(过之)而不守一定贵、一定贱也〕。调〔和,唱和之和〕而应之,德也;偶〔偶对。成玄英〕而应之,道也〔藏云山房主人曰:两相匹配耦而应之,即是道也〕。帝之所兴,王之所起也。(《知北游》郭744-745王822-823)

圣人无意识地不违背事物内在之理与差别之际,也不积极持守之,则在有为法之外形成了无为法的领域。人先倡而己后和,人先动而己为偶对,则事为变化一出于人,己虽言动,不踰于无为法之外。

世人喜欢有德者,显出有德者与世人并不齐一。他们不迎合世人,有自己的方针。庄子从这个角度批评了彭蒙、田骈、慎到这三人的风教是弃知去己,平齐万物,趣物而不两,与物无择,与物宛转,莫之是莫之非。庄子认为,他们总是返回众流,以众人为依归,不显示他们以为众人所观之美,而是别人怎么推他们怎么走,别人怎么拉他们怎么往。要做到这样,需要调整自己以配合他人,也就是“椎拍”拍击,强不合使合,与“輐断”割削圭角。他们在从众之教外不立是非,然而庄子断言他们的风教仍是错的:

常反〔返回〕人,不聚〔他本作“见”〕观〔丁展成曰:《淮南·诠言训》:“为善则观。”高注云:“为众人之所观也。”三子者不为善,故不(疑脱“为”)人所观。○朱文熊曰:不乐有见观之美也。○钱基博曰:见,即《孟子·尽心上》“修身见于世”之“见”;观,即《庄子·大宗师》“以观众人之耳目”之“观”;其义皆训示也。人以无所表见于世为患;而彭蒙、田骈、慎到则以自见为“建己之患”。人以无所知为耻,而彭蒙、田骈、慎到则以“知不知”为“用知之累”,“弃知去己”常与人情相反,不欲有所见观于世。故曰“常反人不见观”也〕,而不免于鲩断〔郭象曰:无圭角。○鲩断即前文“椎拍輐断”之省。椎拍,王叔岷说是复语,义为击。輐断,章炳麟说借为刓剸。刓:削,截。剸:割,截〕。其所谓道非道,而所言之韪〔是〕不免于非。(《天下》郭1091王1331)

想想有德者就知道错的原因是什么,有德者并不椎拍以合己于众,不輐断以削除自己骇异大众之处,也不认为世俗的是非确定不移。他们无心表异于人而自异于人,他们的不同令我们感觉一新,他们的独立让我们讶异观慕,他们安于做自己,衬映我们内心的不安定。

受到全德之君子感动的人,会脸色激进,*这句可以与钟泰注释《大宗师》真人“其颡頯”之语相呼应:“其颡頯”,谓“宇泰定者发乎天光也”。(语见《庚桑楚》篇。宇谓眉宇之间,正颡之地。泰定,大定也。)郭子玄于此注云:“大朴之貌。”《天道篇》“而颡頯然”,则注云:“高露发美之貌。”实则“大朴”二字不足以尽“其颡頯”之义,且与“其容寂”“寂”字似亦犯复。当移《天道篇》注以注此。高露发美,正天光之发,而德充之符也。见钟泰《庄子发微》,上海:上海古籍出版社,1988年,第133页。而德止住不出,外显的与内藏的相背:

滀〔假借为慉:起。色愤起貌〕乎进我色也,与〔假借为豫:安:止〕乎止我德也〔陆树芝曰:利用于外,而不荡于外也。○刘凤苞曰:此二句亦相生相背,容色日见其充盈,而心德日见其收敛也〕。(《大宗师》郭234王215)

全德之君子所生之感动,是除掉贪欲、意气、偏见、雄心。虚己以后,德不外溢而内藏,各正性而活,各葆其真性养其真宰,各守未始有始之宗,各游于德之和。

十五、大德、全德之人

庄子以“道”形容理想人格,例如“道人”(《天地》《秋水》)、体道者(《知北游》)、有道者(《让王》《列御寇》)、得道之人、有道之士、致道者(《让王》),其数量和分布之篇不如用“德”形容理想人格。现将他使用的词汇罗列于下。

封思毅曾依庄子的名词含义将德分为四类:天德(自然之德)、王德(王者之德)、玄德(玄古之德)、至德(至人之德)。[9](PP.36-37)以下依人不依德,所以没有天德、玄德两者,而在王德之人、至德之人以外增加了庄子其他用词。

(一)有德者

接受使命,做得成对自己不好,做不成对自己也不好。不论成与不成都不会对自己不好的,唯有德者才行。(《人间世》郭152-153王136,叶公子高语孔子)

“知不可奈何而安之若命,唯有德者能之。”(《德充符》郭199王181,申徒嘉语子产)

有德者认为自己做什么都不会影响外界,对外物的改变不居功。(《列御寇》郭1042-1043王1259)

(二)全德之人

孔子给获罪受刖的叔山无趾讲学后,以后者为例劝勉弟子向学:“无趾……犹务学以复补前行之恶,而况全德之人乎!”(《德充符》郭203王184)

为天子侍从者,需拣形全之人。形全就足以满足那个目的了,何况全德之人呢!(《德充符》郭209-210王190,孔子语鲁哀公)

全德之人,非其志不之,非其心不为。即使全天下人誉之,也謷然不顾;全天下人毁之,也不予理会。全天下的誉毁并不增损他。(《天地》郭436王450,子贡语弟子)

田子方的老师东郭顺子,其为人也真,貌如人而虚(或:心)如天,缘顺而守真,清虚而容人。有人无道,便端正容貌,使他醒悟,使人的意念消除。其人是全德之君子。(《田子方》郭702王767,魏文侯语左右)

附:将鸡训练成似木鸡,其德全矣。(《达生》郭655王700)

(三)王德之人

王德就是大德,王德之人耻通于事而独往(不与物交则无事而独),立于本原而智通于神,所以德广。

形非道不生,生(或性)非德不明。能存形尽生(或性)、立德明道的,不就是王德之人嘛!

无心而出,无心而动,而万物从之,这就叫王德之人。(《天地》郭411王421,孔子自语)

(四)至德者

至德者火弗能烧炙,水弗能淹溺,寒暑弗能害,禽兽弗能贼。(《秋水》郭588王610,北海若语河伯)

(五)圣治、德人、神人

圣治是圣人之业,与德和神均为圣人之事。圣治是百官不失其宜,用人不失其能,毕见天下之情事而欲天下行其所自为,圣人所行所言皆为己不为人,而天下化。手招颐指,四方之民莫不俱至。

德人居无思,行无虑,不藏是非美丑。四海之内共同供给之,他悦而安之,不知财货之自来。他怅然无心于事,若婴儿之失其母,若行而失其道。

神人乘光而形体灭亡,空而明,明而空。致命尽情,天地销铄而万事销亡,万物复情返真,此之谓混冥,此时孰为神人,孰为万物,孰为天地?(《天地》郭439-443王453-456,谆芒语苑风)

(六)至智厚德

至人有至智厚德,处于世则游于世,亦离世而游。处世之游,是教人而不要人学,承人之意而不被他们同化。离世之游,是流亡逃遁、坚决断绝世间,不留行踪于人世。(《外物》郭936-938王1073,庄子语)

(七)至人之德

忘其肝胆,遗其耳目,漫步于尘垢之外,闲荡于无事之始,是谓为而不恃,长而不宰,是为至人之德。(《达生》郭663-665王714,子扁庆子语孙休)

至人之德似小孩子,有动而不知做什么,有行而不知往哪里,也可身如槁木不动,心如死灰无思,所以福祸、人灾不来。(《庚桑楚》郭789-790王877,老子语南荣趎)

十六、德的衰弱

人皆天生而有德,可由三件事情而失德,分别是情感、名声及仁义。笔者在“德与情感”一节说情感有四种,唯有与物相交后的情感会失德。本节专说名声与仁义。

德不形于外,形于外则得名。形于外则溢于外,也就有了流失,故名彰则德减。(《人间世》郭135王119,孔子语颜回;《外物》郭942王1076)大德之人享有极高名气,受尽尊崇,可是他们并不居名,也会逃名。名声太响亮而又不能逃名的,是如关龙逢、王子比干、颜回,一方面修养其身,另一方面为了救民之苦而拂逆人主,于是获致名声又无法卸除。同样,尧禹攻灭无道之丛、枝、胥敖、有扈四国,在行仁义的同时也成其圣名。所以说名声之累是圣人也不能克服的,而这会令其德损失。(《人间世》郭139王124,孔子语颜回)

同样的情形还有孔子。他也以文饰智慧来惊骇愚俗,以修身来显人污浊,光洁得好像担着日月走路。人或劝以老子之言:“自伐者无功,功成者堕,名成者亏。”希望他抛弃功与名而还给众人。又劝以:

道流〔行〕而不明居,得〔通“德”〕行而不名处。(《山木》郭680王738,大公任语孔子)

上下句分别是道与德的命题,而句中明、名两字既可互假,意义也相接。盖显明于外,在人自有名声。分用两字,有互文之妙,不必将下句名字定释为明,以与上句一律。不只不为功名,且更削除行迹,比之于发狂的人,彻底蠲除名闻。此时孔子居于陈蔡之厄,即从善如流,辞别朋友,离开学生,逃入大泽,衣裘褐,食杼栗,与鸟兽为群了。

与上述言论可以并比的还有楚狂接舆游唱于孔门前之歌:“凤兮凤兮,何如〔乃〕德之衰也!”比喻孔子德衰,是为了他露德显迹,以故劝止他勿再临人以德,警告他别再按着划好的路线走,希望棘刺不再伤胫与脚:

已乎已乎,临人以德〔王叔岷曰:谓“露德”。《山木篇》大公任语孔子“得行而不名处”,劝孔子勿露德也〕!殆乎殆乎,画地而趋〔王叔岷曰:谓露迹也。《山木篇》大公任语孔子“削迹捐势”,劝孔子勿露迹也〕!迷阳迷阳,无伤吾行〔迷阳是草名,多刺。行借为胻,胫也。闻一多、高亨〕!吾行郄曲,无伤吾足〔“吾行”应改为“郄曲”。高亨曰:郄曲者,刺榆也。郄读为枳,曲读为枢〕!(《人间世》郭183王167,楚狂接舆语孔子)

走而无迹,行世而无名,便不受害,德得以保全。

有的人名声太盛而引人归附,却之不去,有的人则引来仇杀,几难幸免。一有所交,则爱怜人民,堕入有为法中,抵触无为法的德了。

德是仁义之根,有根则不用提倡仁义;反之,提倡仁义便会断根,断根则会打破天下人民“同德”的状态,扰乱天然的性与命:“大德不同,而性命烂漫矣。”(《在宥》郭373王380)从同德变成不同德,因此可说:“天下大乱,贤圣不明,道德不一。”(《天下》郭1069王1298)德不同之后,每人的特殊才性便得而发扬,开始有职业与学说的生生不穷。

庄子认为交物所生的情感是不好的。就苦乐性质的情感来说,尧治天下,使天下欣欣焉人乐其生,桀治天下,使天下瘁瘁焉人苦其生,两种苦乐皆是激动,不是恬静的愉悦,所以不是德,不符合性命之情。(《在宥》郭364-366王371-372)

十七、结论

在物从无中诞生的过程里,德用以泛指生成前后之各阶段,未始有物的无是德,生物的能力是德,物生而赋得的特殊性命也是德。因此可以说德有三性:无性、一般有性、个别化后的有性。

德的无性,规范了绝对的无为、无言、无思、无知,化为境界则是独自在虚空无物之处漫步,感受舒缓和悦的心情。

德的一般有性,对应到天之运行,如日月之行、昼夜之代、四时之运、云雨之施等;其规范于人生是无为法,即有为而不生果;其对应到内心,是自生各种情感,非因接物而勾起。与人相处,不欲正人而人受其正。如果能保持生物的能力,德全而不失,将可长生。

个别化后的有性会产生一种矛盾:一方面,万物各安其性命之情,便是极安利和顺的世界;另一方面,也免不了灾祸变乱无情横生。对前者而言,毋需向人类提倡仁义,人已自端正仁惠有信;对后者而言,需要进一步发展政府官制、仁义礼乐,才能解决人类群体在自然环境中讨生活的困难,人与人、人与自然的统合失调问题应该减轻;如果政治、仁义、知识发展超出道与德的节制,则酿成新的祸事将远超淳古时代之天灾与欠缺。这时要以安于运命为德,以交物后的悲喜为戒,因而“无情”只适用于此。

[1] 郭庆藩:《庄子集释》,北京:中华书局,1961年。

[2] 徐中舒:《甲骨文字典》,成都:四川辞书出版社,1989年。

[3] 刘兴隆:《新编甲骨文字典》,北京:国际文化出版社,1993年。

[4] 陈初生:《金文常用字典》,西安:陕西人民出版社,1987年。

[5] 方述鑫、林小安、常正光、彭裕商:《甲骨金文字典》,成都:巴蜀出版社,1993年。

[6] 董莲池:《新金文编》,北京:作家出版社,2011年。

[7] 滕壬生:《楚系简帛文字编》(增订本),武汉:湖北教育出版社,2008年。

[8] 钱穆:《庄老通辨》,《钱宾四先生全集》第7册,台北:联经出版公司,1998年。

[9] 封思毅:《庄子诠言》,台北:台湾商务印书馆,1971年。

[10] 白于蓝:《战国秦汉简帛古书通假字汇纂》,福州:福建人民出版社,2012年。

[11] 王力等:《王力古汉语字典》,北京:中华书局,2000年。

[12] 王叔岷:《庄子校诠》,台北:“中央研究院”历史语言研究所,1988年。

[13] 徐复观:《中国人性论史:先秦篇》,台北:台湾商务印书馆,1969年。

[14] 冯友兰:《中国哲学史新编》第1、2册,收入《三松堂全集》第8卷,郑州:河南人民出版社,2001年。

[15] 顾实:《庄子天下篇讲疏》,收入张丰乾:《庄子天下篇注疏四种》,北京:华夏出版社,2009年。

[16] 兰佳丽:《联绵词族丛考》,上海:学林出版社,2012年。

[17] 唐君毅:《中国哲学原论:原性篇》,台北:台湾学生书局,1984年。

[18] 宗福邦、陈世铙、萧海波编:《故训汇纂》,北京:商务印书馆,2003年。

[19] 成善楷:《庄子笺记》,成都:巴蜀出版社,2010年。

[20] 王夫之:《庄子解》,载《船山全书》第13册,长沙:岳麓书社,1988年。

Zhuangzi’sIdeaofDe

ZHAN Kang

(Department of Philosophy, Chengchi University)

Rarely does Zhuangzi's idea ofdetake on the meaning of morality. Through its phonetic loan characters,dehas bearing on birth (life), acquisition, and time (seasons), while an explicit definition by Zhuangzi says delight. This paper proceeds with these four meanings to structure the rich connotation of this concept.Usingdeas the focal point for Zhuangzi's philosophy, we see unique ideas as well as the commonalities it has with the philosophy of Laozi and the Huanglao school. The former includes not to take things as things, which amounts to vanishing all things and leaving oneself alone wandering in the endless void with one's mind empty and filled with delight. Even when one acts, or is moved, remembers, considers, one's inner and outer motions do not connect to the world, as if one is still alone in the universe. Even though the world may change because of one's presence, the cause is within others who take one as the model while one does not act to change them. If one can secure a space excluding everything that belongs to this world where things are all connected, one by staying in it steps out the worldly transformations ruled by the conditioned dharma, and enjoys the prospect of immortality.

Zhuangzi;De; Dao; Heaven; unconditioned dharma; emotion

山 宁)

2017-05-26

詹康,台湾政治大学哲学系教授,主要从事先秦哲学与中国政治哲学的研究,著有《争论中的庄子主体论》与庄子、韩非论文多篇。

B223.5

A

1674-2338(2017)06-0009-25

10.3969/j.issn.1674-2338.2017.06.002