基于就业期望的大学生就业“难”问题剖析

摘 要:通过案例分析,发现大学生就业期望在大学生择业就业过程中起着至关重要的作用。对大学生的就业单位性质期望、就业行业期望、薪资待遇期望和就业地点期望等进行调查研究,分析“高不成低不就”、“向往天南海北,不去新西兰”等就业现象产生的原因,倡导大学生结合自身实际,制定科学合理的就业期望,树立正确的就业价值观。

关键词:大学生;就业期望;就业行业;就业地点;价值实现

每个时代都存在“就业难”,而每个时代的“就业难”又不尽相同。近年来,随着高校的不断扩招和时代的发展,大学生“就业难”的呼声越来越高。然而,当代大学生毕业生就业真的“难”吗?

1 大学生就业案例呈现

案例一:张某,2018届机械设计制造及其自动化专业毕业生,成绩一般,表现平平,無不良记录,也无特长或突出表现。于某,2018届机械设计制造及其自动化专业毕业生,成绩优异,多次获得国家级、校级奖学金,积极参加各类科技竞赛并获奖。校园招聘会刚启动不久,小张便成功签下一份工作,而小于则是每场招聘会都去,却迟迟不签。

案例二:机械设计制造及其自动化专业的应届毕业生共10个班,每班约36人。其中9班的整体成绩较好,班级超过1/2的学生获得过奖学金,在各类科技竞赛中获奖的次数较多。10班的整体成绩较差,班级超过2/3的学生均存在不同程度的挂科记录,且没有表现突出的学生。据统计,截止2017年10月30日,9班的就业率约为39%,而10班的就业率将近90%。

通过了解发现,出现上述差异的根本原因来自于学生就业期望值的差异。在校期间成绩一般,表现平平的学生表示只要有招聘单位愿意要他们,他们便会考虑;而成绩优异的学生往往持观望态度,徘徊在各大招聘单位之间,却迟迟下不了决心。

2 就业期望及其影响因素

期望是对人或事的前途有所希望和期待。而就业期望,是指个体在特定的社会环境下,结合自己的实际情况,对自己将来从事的工作岗位、就业地区以及薪水标准等预先设定的最低期望目标。笔者将影响就业期望的主要因素归纳为以下三个方面。

1、就业观念。就业观念是影响大学生就业的重要因素。“90后”大学生大多为温室里的花朵,没有经历过挫折和磨难,认识不到社会现实的残酷,就业期望过于理想化。这就造成了大学生在就业过程中,难以到达自己的就业期望而难就业。也就是说,所谓的“就业难”并不是没有足够的就业岗位供选择,而是大学生对岗位的期望值过高,不甘心屈居于某些岗位。

2、自身素质。自身素质包括自身的专业知识水平、相关技能水平以及综合素质等等。“90后”大学生具有个性张扬,自我意识强,自我认可度高等特点,他们在设定就业目标时眼高手低,不能合理的自我定位,从而导致高不成低不就。

3、考研与就业的矛盾。随着报考研究生人数的日益增加,不少毕业生在主观和客观两方面陷入考研与就业相互矛盾的两难境地。部分学生在考研和就业之间犹豫不决,既怕不考研找工作难,又怕考研耽误找工作。

3 大学生就业期望值调查与思考

为了深入的了解“90后”大学生的就业观,笔者对安徽理工大学机械工程学院的2018届应届本科毕业生进行了抽样问卷调查。从深入分析当前大学生就业期望值形成的原因入手,帮助大学生树立正确的就业观,以期为大学生就业提供有益的借鉴。

本研究主要采用问卷调查的方式。首先,通过个别访谈和专家咨询等方式,编制了《大学生就业期望调查问卷》,内容涉及对就业单位性质、就业行业、薪资待遇、就业地点的期望等等。然后,以2018届近700名本科毕业生为总体样本,随机抽取300名作为调查样本发放调查问卷,收回问卷280份,得到有效问卷254份,有效率约为84.7%。之后,对问卷结果进行分类整理和数据分析。

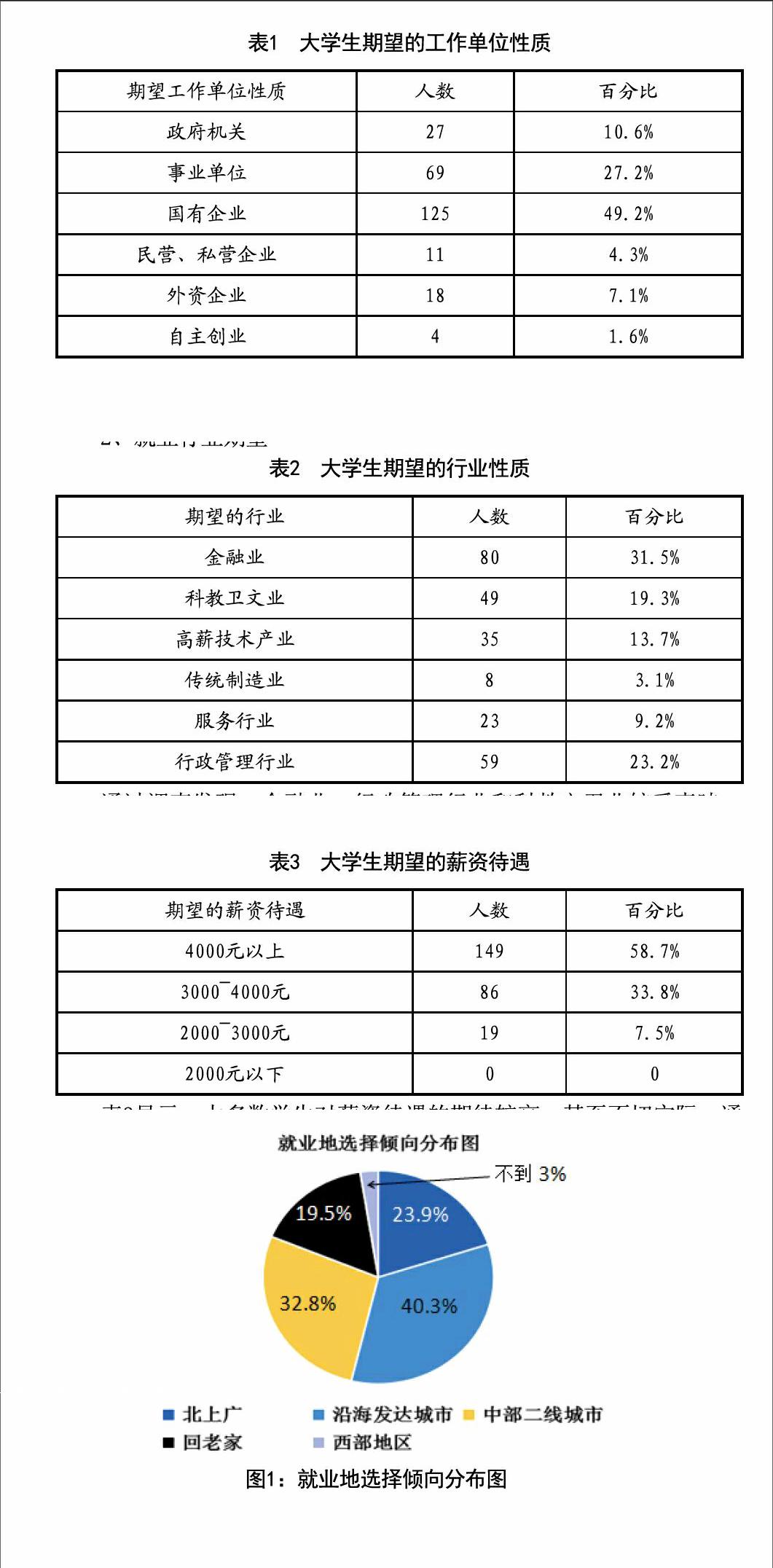

1、就业单位性质期望

表1显示,大学生大多将国有企业和事业单位作为首选,其次是公务员或私企等。究其原因,大部分学生表示:考务员考试竞争激烈,录取率低;私企、外企工作压力大,薪资待遇等存在不稳定因素;自主创业缺乏资金和技术,没有勇气和信心。相比之下,企事业单位门槛相对政府机关较低,同时薪资待遇、工作环境等各方面都相对私企、外企较稳定,故而成为了新一代大学生的“宠儿”。

通过调查发现,金融业、行政管理行业和科教文卫业较受青睐,而服务行业和传统制造业则受到“冷落”。学生在选择行业的过程中普遍倾向于社会地位较高或者经济效益较好的行业,对其他行业不屑一顾。由此可见,在大学生的就业期望中存在一定程度的行业歧视,这也是今后高校在进行就业指导时需要重点关注的问题。

表3显示,大多数学生对薪资待遇的期待较高,甚至不切实际。通过调查发现,造成这一现象的主要原因有三个:一是“90后”群体自我认可度较高,自我意识较强;二是受社会环境影响,功利化严重,过于追求物质生活;三是“90后”大学生毕业后很快就面临成家立业的问题,生活压力较大,自然对收入的期待值就高。

4、就业地点期望

调查得知,23.9%的学生倾向去北上广等一线城市,40.3%的学生想去东部沿海经济发达的二线城市,32.8%的学生选择中部二线城市,19.4%的学生表示想回家乡工作,而只有3%的学生愿意去西部地区。在大学生中普遍存在这样一种就业观点:“向往天南海北,不去新西兰”。其中,“天南海北”是指以天津、南京、上海、北京等为代表的一线、二线经济发展水平较高的城市,“新西兰”则是指新疆、西藏、兰州等西部地区。

经过初步统计,影响就业地选择的因素主要有以下三个方面:

1)个人原因:部分学生选择回家乡工作,可能是恋家、不想离开父母;也有学生因为情感因素选择就业地点,如追随恋人去对方的城市工作。

2)家庭原因:有的学生是应父母的要求选择就业地点;甚至是父母、亲朋直接帮忙找工作等。endprint

3)地域优势:部分学生倾向于一线二线大城市,因为那边经济发展水平高,就业机会多,且薪水和福利待遇好;而有的学生则是喜欢中小城市,因为小城市生活压力小、成本低,生活比较安逸。

综上所述可知,大多数学生在择业过程中一味追求职位和待遇,而忽视了对企业、个人的发展前景的预估以及对工作环境、企业文化等的要求。这样一种片面追求功利的心态,容易导致盲目就业,从而引发多种消极因素,如:技能欠缺而无法胜任工作岗位,没有兴趣而无法保持始终如一的热情和专注以及不适应工作环境、不认同企业文化等等。这样的消极因素往往伴随着负面情绪,当负面情绪累积到一定程度,便产生了所谓的“辞职”或“跳槽”现象。

4 如何制定科学的就业期望

1、深入了解企业或者单位运行机制,结合自身实际选择从事的行业。至于选择国企、外企还是普通民企(或者私企),选择大企业还是小公司,需要大学生全面深入的了解不同性质企业或单位的运营模式、管理模式、福利待遇、工作环境和强度、稳定程度以及职业发展空间等信息,并结合自己的实际需求去选择适合自己的行业。

2、降低对职位和待遇的期望,重视个人发展空间。多数学生在择业过程中过于看重薪资待遇,甚至将其作为择业的唯一标准,这是万万不可取的。大学生在就业过程中不能只看重眼前的利益,而是要有有长远的打算,要关注个人的事业发展前景。

3、尊重个人意愿,考虑家庭因素,合理选择就业地点。一是北上广等一线城市,这些城市的工作收入水平相对比较高,机会比较多,空间比较大,但竞争激烈,生活和时间成本也比较高;二是二三线城市,在这里的工作收入水平要根据行业的实际发展情况来确定,生活成本也较高,但总体比一线城市较低;三是小城市,在这些城市工作压力小,虽然工作收入少,但生活比较容易和简单。另外,还可考虑家庭所在地,家庭所在地可大大降低生活成本。

大学生所谓的“就业难”、“难就业”,究其根本原因是就业实际与就业期望相差过大,也就是说找工作不难,难的是找一份自己满意的工作。因而,就业期望的制定在大学生就业择业过程中起着至关重要的作用,树立合理的就业观念,制定科学合理的就业期望,才能在就业择业的过程中少走弯路,尽快尽可能大的實现自己的人生价值。

参考文献

[1]杨江涛.大学生就业期望及影响因素的调查与分析[J].中南大学学报(社会科学版),2010(8)

[2]黄敬宝.大学生就业动态变化的调查[J].经济纵横,2012(9)

[3]涂建明,涂晓明.大学生就业期望与就业实现的关系再透视[J].文教资料,2014(27)

作者简介

张晶(1989-),女,汉族,安徽泾县人,安徽理工大学机械工程学院辅导员,助教,工学硕士学位,研究方向是控制工程。endprint