动物史诗中人的成长

——探寻影片《老人与海》《熊》《白鲸》

张 莉

动物史诗中人的成长——探寻影片《老人与海》《熊》《白鲸》

张 莉

《老人与海》《熊》《白鲸》三部影片通过命运羁绊、人与自然互文、人类自我救赎等三重向度,向观众表达了一种人在自然下由被动宿命而主动抗争,由主动抗争而追求人类自我救赎的自我意识、自我觉醒、自我升华的全过程。人与自然关系中由被动而主动,由主动而超越已经为人类带来了巨大的存在优势。然而,在自然面前,人必须对其予以足够的尊重,人类对自然的不安分实际上已为人类带来了许多灾难。人类的宿命最终决定了人类无法在自然中超然存在,在面对重重自然磨难过程中,人类更应渐渐懂得如何以智慧恰到好处地处理人与自然的关系。

一、命运羁绊中人的成长

(一)命运羁绊下人的悲剧意蕴

《老人与海》《熊》《白鲸》全部取材于同名文学作品。三部作品从表象上看是三部动物史诗,而从抽象象征意义而言,却是可以将动物与人合而为一的悲剧史诗。在影视作品中,大自然既有着人性化普适温和的一面,亦有着超自然神秘莫测的个性化的一面。在大自然温和普适人性化的一面下,人对自然有着强烈的依附性、依赖性、依存性,然而,在大自然超自然的神秘莫测的个性化之下,人对自然则除了茫然无措、无可奈何、无力施为而外,亦可以选择与自然进行顽强抗争。从这种意义而言,自然实际上已经成为一种笼罩于人类之上的命运。这三部影片虽然表达了三种不同结局的命运,但却同样以光影为人类交织出了一种相同命运的羁绊。仿佛命运要考量一下羁绊下人类的所作所为。《老人与海》中的圣地亚哥、《熊》中的艾萨克、《白鲸》中的亚哈等都有着浓浓的悲剧意蕴。

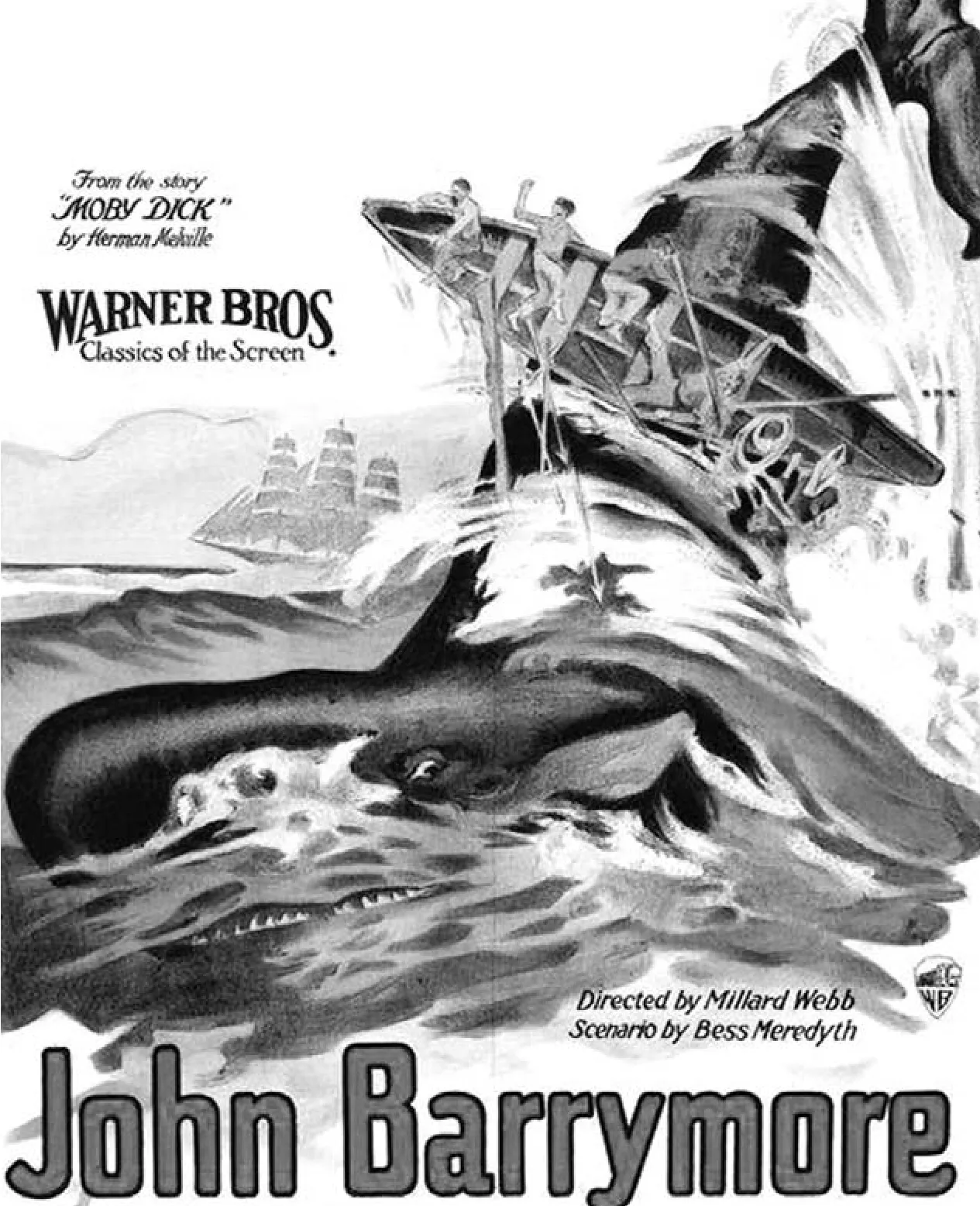

电影《白鲸》海报

(二)命运羁绊下人的抗争表达

影片中的主人公在命运羁绊的严峻考验下,全部选择了勇毅果决的顽强抗争。然而这3位主人公毕竟只是文学文本与影视映像中用以鼓舞人心的特例。在现实场景中,绝大多数人所不得已选择的,是无意识的妥协。因为在绝大多数时候,大自然的狂暴实在是远非人类所能驾驭、所能掌控、所能与之抗衡。显然,在大自然的狂暴一面面前,人类还是太过渺小了。当然,数千年以来,人类一直在针对自然进行着不断的嬗变,这种嬗变表达了人类在极端命运的拨弄与羁绊下由无意识的妥协转而开始有意识的抗争。而人的成长亦在这种有意识的顽强抗争的过程中得以凸显。这种有意识的抗争,以一种具象化与表象化的形式表达,为对抗自然的行为与行动反映了一种生命对抗命运的热烈与激情,同时亦在这种有意识的抗争中寻找着生命价值、存在意义、人与自然关系的本质。

(三)命运羁绊下人的精神表达

《老人与海》《熊》《白鲸》3部作品的共性,就是其中人的命运、自然内涵、人与自然的关系本质。三部影片中的主人公在与自然投入决斗之前的泰然,整个过程之中命运的拨弄,以及之后的释然,都将笼罩在人之上的命运进行了基于抗争下的消解,并由此而引申出了愈加深刻的自然内涵。即便是人进行了针对自然的不屈不挠的抗争,然而在强大的不可抗力的自然之下,人即便不会被击败也终将要被摧毁。这是朴素自然对人的成长过程中的最为重要的规训。人在命运拨弄与羁绊下的这种由无意识的妥协转而嬗变为一种有意识的抗争的觉醒亦彰显了人类的那种勇于实践、勇于探索、勇于拼搏的精神。在这个意义下,自然已经退居为一种若隐若现的背景,而人与人的成长、人与人的精神才是影片中当之无愧的唯一主角,亦释出了人与自然之间关系在互动过程中的重新评价与重新考量。

二、人与自然互文性中人的成长

(一)人与自然的三段论

《老人与海》《熊》《白鲸》3部影片深刻揭示了自然宿命压迫下,人的成长与人的精神表达。人对于自然的抗争精神相对于自然的宿命表达而言仅仅只是一种表象。真正的自然真谛实际上隐于巨大的表象之下。这三部动物史诗影片所塑造的三位硬汉形象,都以其与自然的极端对立而令人印象深刻,人与自然的对立似乎从来都未停止过。然而,反思人类的历史即能够清晰地看到,人在自然面前首先经历了匍匐于自然、恐惧于自然的阶段;其次则经历了与自然对立、与自然抗争的阶段;最后才会进化至与自然和谐相处的改善自然、改进自然的阶段。由此可见,人的生命活力并不在于单纯地与自然力抗争,而在于正视自然力,在自然法则之中找到人的正确位置并正确处理好人与自然的关系。自然为人提供容器,人则为自然承担不断改观、改良、改善的永恒的不可推卸的责任。

(二)人与自然互文参照

影片中的自然具有不可逆料的莫测性、不可驾驭的狂暴性、不可揣摩的神秘性、不可征服的残酷性。然而这些却并不是自然的全部本来面目,自然的全部本来面目中还包括了人与自然的互文式参照。首先,人与自然有着对话性,在人不断地从自然汲取生存必需物质的同时,即展开了人与自然的永恒对话过程。在这一对话过程中,人在进一步认识自然的基础之上,即已不再将自然单纯地视为一种予取予夺的资源,而将自然视作一种能够与人进行对话、互文、互动的生态,从这种视角上即能够发现,人类不是自然的主宰,自然也不是人类的主宰,人类与自然只能是一种共存、共生、共荣的存在。从这种人与自然的互文中,才能够更好地读懂自然,而不是诸如影片中的,以双重死亡意象的悲哀献祭着人与自然关系,更不是以一种人类的另类生存法则与极端自然法则之间的拮抗。

(三)人与自然互文的终极意义揭示

在人与自然关系的二元世界之中,原始的自然中心主义与现代的人类中心主义显然都有失偏颇。实际上,在人与自然关系之中,无须争论人与自然孰为胜者。《老人与海》《熊》《白鲸》3部动物史诗中,以动物为代表的自然在其与人的不断互文过程之中已经将人与自然的关系表露无遗。圣地亚哥、艾萨克、亚哈等其实全部都是失败者,圣地亚哥失去了本就应归属于自然的渔获、艾萨克痛失山姆、亚哈则更是失去了自己和几乎全部船员们的性命。而现实中人类的悲剧却远不止于此。人与自然的互文揭示了人类学意义下人与自然的多层次的关系,这种多层次的关系才是人类学视野下人与自然关系的真正面目。人与自然的关系其实就是一种跨越了时空的人类学共性意义上的存在表达。人在与自然互文性中不断完形着人的成长的哲学式思考。这三部影片的意义还在于将人放逐于自然,任由人在观众的沉浸与移情之下,伴随着观众一同进行着一种自我寻获、自我锤炼、自我成长。

三、自我救赎意象下人的成长

(一)完败中的自然启示

《老人与海》《熊》《白鲸》都有着显性上的一致胜利性,与隐性上的一致完败性。并且,这3部影片中唯一不信上帝且自诩为上帝的亚哈献出了自己与船员们的生命。纵观3部电影不难得出这样一个结论:无论是《老人与海》中的圣地亚哥,还是《熊》中的艾萨克,亦或是《白鲸》中的亚哈,虽然,他们都无一例外地最终征服了自然,然而,圣地亚哥最终还是失去了本来就属于自然的大马林鱼;艾萨克虽然是唯一的胜利者,却作为整片森林的象征死去,注定了森林的消亡与人类赖以依托的自然的幻灭;亚哈则不仅失去了自己的生命,而且还令绝大多数船员与其同样命丧大海。因此,从更加宏观的意义上加以考量,人类表面上的胜利实在难以掩盖完败真相。这是大自然给予人类的一种启示,在人与自然关系中与其逆势而动,不如顺势而为。

(二)人类在自然法则之下

影片解构了三种异曲同工、异构同质、异源同归的隐于人与自然极端对立之下的自然法则。即便是如《白鲸》中所建构的你死我活的、尖锐的、完全无法调和的人与自然之间的极端二元对立亦最终难逃自然法则的规训。人类在其与自然的对抗过程中仅仅获得了人类悲剧意象下的以生命换来的最终弥合了的二元对立。而这种弥合既象征着人类在其与自然和谐下的一种成长,又昭示着自然法则至高无上的真相。自然对人类既有庇佑的一面,又有残酷的一面;既有慈悲的一面,又有狂暴的一面;既有恩赉的一面,又有悭吝的一面。影片事实上已经暗示了人类与自然关系的本质,即人与自然的关系,既不完全取决于自然,亦不完全取决于人类。而是人与自然原始对立下的一种仰赖于成长智慧下的和解,人类必须与自然和谐相处,也只有与自然和谐相处,才是人类在自然获得可持续庇佑下的永恒生存法则。

(三)自我救赎意象表达

影片中所道出的所谓生态危机,绝对不是自然本身造作出来的危机,而是由人类造作出来的危机。这种危机只是人对自然过度扰动下的人为悲剧。人类或许应该永远记住这一点,人类永远在自然法则之下。3部影片表达了人对自我尊重与自然尊重下的救赎,恰如《老人与海》中所言,人不是生下来就要给打败的。每个人的真正意义上的自我成长都要经历一种追寻自我意识、捍卫自我尊严、提升自我价值的过程。在命运蹂躏下,影片凝结出了关于人的成长的哲学式思考,并转而升华为一种人的哲学思考下的救赎意象。可见,唯有将人深度融合于自然,敦促人在其与自然的彼此水乳交融过程中,从自然摄取营养与存在,从自然汲取力量与源泉,从自然获取智慧与灵感,才能最终成为一种超越了人与自然、人与人界限的、人与自我的一种生命、存在、觉醒的自我实现。

结语

《老人与海》《熊》《白鲸》释出了一种对于人与自然抗争的看似荒谬的解读。这3部动物史诗作品以命运羁绊、人与自然互文、人类自我救赎三重向度向观众表达了一种人在自然宿命下的被动,人与自然抗争过程中的主动,人类自我救赎的自我意识、自我觉醒、自我升华的完形。人与自然关系中由被动而主动,由主动而超越,已经为人类带来了巨大的存在优势。然而,在自然面前人必须对其予以足够的尊重,人类对于自然的不安分实际上已经带来了许多灾难,人类的宿命最终决定了人类无法在自然中超然存在,在面对重重自然磨难过程中,人类更应渐渐懂得如何以智慧恰到好处地处理人与自然的关系。

[1]赵维红.生态伦理视域下的西方海洋文学经典之重读和重评——以《老人与海》、《白鲸》和《鲁滨逊漂流记》为例[J].英语广场(学术研究),2013(8):10-11.

[2]易建红.人·大海·启示——以《白鲸》、《海狼》和《老人与海》为例[J].北京第二外国语学院学报,2012,34(6):48-53.

[3]田宁.生态批评视野下对比研究《白鲸》中亚哈与《老人与海》中桑地亚哥的失败[J].时代文学(下半月),2011(5):164-165.

[4]熊伟,侯铁军.清教预表法与美国文学中的救赎主题——以《白鲸》、“海上扁舟”和《老人与海》为例[J].外国文学研究,2008(3):64-69.

张 莉,女,辽宁建平人,辽宁中医药大学副教授。