良渚文化玉璧的定名与功能

□王偈人

良渚文化玉璧的定名与功能

□王偈人

玉璧,是中国玉文化的重要器物之一。《周礼·大宗伯》中记载:“苍璧礼天,黄琮礼地。”史前时期,大型玉璧为良渚文化首创,在良渚文化各个区域都有分布,使用范围甚广,但其功能至今众说纷纭。玉璧在不同时期、不同墓葬中有不同的功能,本文依据有关资料对此作一些新的探讨。

一、玉璧的定名

图一 吴大澂和那志良对璧、环、瑗的不同解释

玉璧,是中心有一圆孔的圆饼状玉器。对这种有圆孔的圆饼状玉器,《尔雅·释器》中有如下解释:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。”邢昺疏:“肉,边也,好,孔也,边大倍于孔者名璧。”学者吴大澂和那志良分别对璧、瑗、环三者好径与肉径的比例作了分析,区别在于边宽的界定(图一)。夏鼐先生在其专著《商代玉器的分类、定名和用途》中认为,《尔雅》之说“是汉初经学家故弄玄虚,强加区分”,他建议把三种总称为璧环类,或简称为璧[1]。

根据目前的研究发现,璧字首现于金文,从字形上看,六年琱生簋上的璧写作,洹子孟姜壶上的璧写作。高鸿缙认为:“金文前二形、全为象形,后改为形声字以玉为意符,以辟为声符。”高田忠周认为,许慎《说文解字》中璧的篆字“所从○是也,元当作,而省略耳,然则璧字元象形[2]。”一般认为,○、、、为璧的象形字,后来加上璧字的上半部表意兼表声,再加上玉部表其本义。

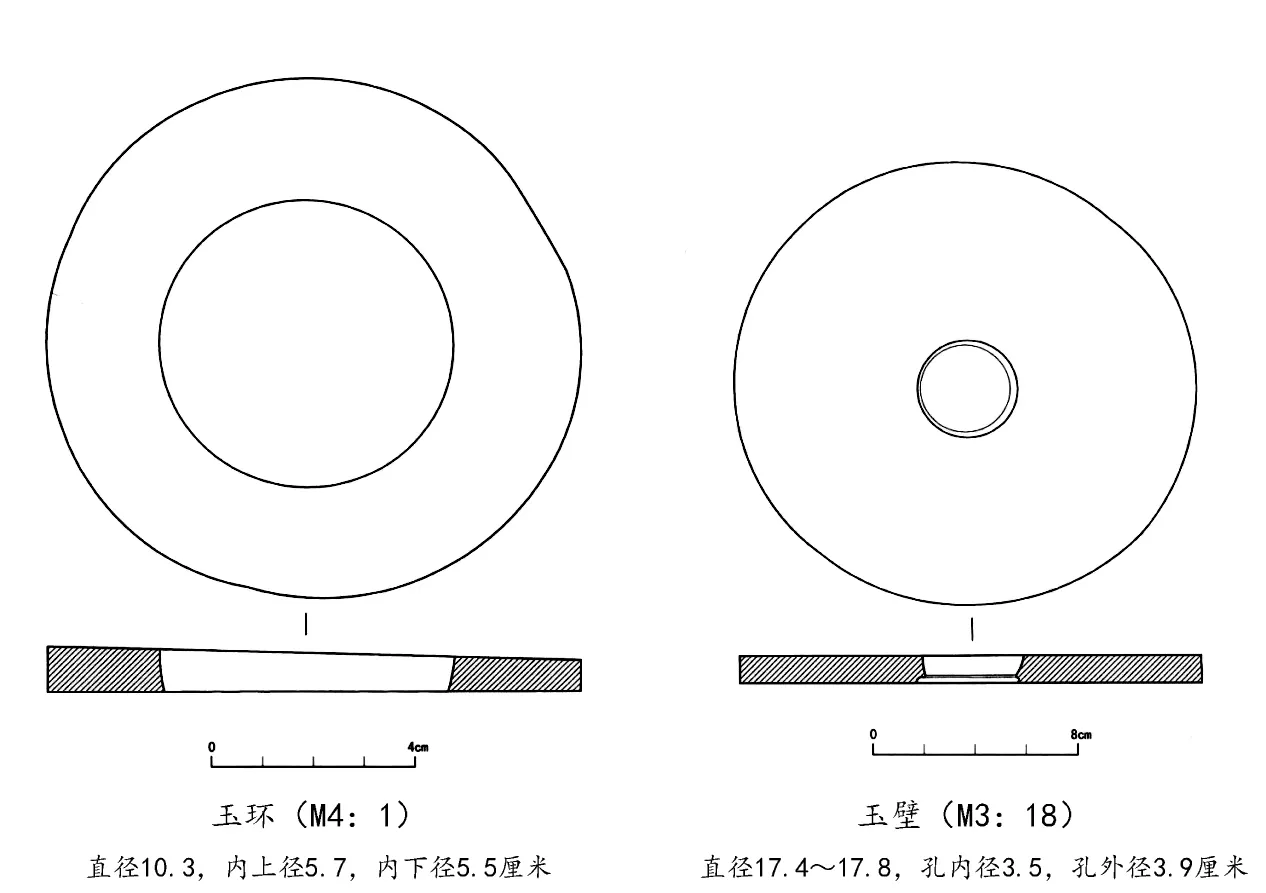

良渚文化的大型玉璧,是新石器时代比较有鲜明特色的玉器,但良渚文化玉璧个体尺寸差异很大。蒋卫东先生在《神圣与精致——良渚文化玉器研究》一书中,曾对玉璧这样的圆饼状玉器作过比较详细的分析。他按照玉璧功能,将其分为三类:直径大于 10厘米、孔径不如直径一半的,定名为“璧”,主要用于礼仪或殓葬用器,一般不见于人体装饰。直径小于10厘米、成人手臂又不能穿入中孔 (孔径5.5厘米以下)的,定名为“环”,主要是悬挂式组玉佩中的圆形玉配件。直径在7~12厘米、孔径在5.5~7厘米之间,成人手臂可以穿入中孔的扁平圆形带孔玉器,为“瑗”,是佩戴在手臂上的装饰玉器[3]。

对中心有圆孔的圆饼状玉器,杨晶女士也做过分析、定名。她赞成夏鼐先生提出的不使用“瑗”这一称谓,并根据吴大澂的考证,参照河北平山战国晚期中山王墓所出的墨书玉环及“六玉图”上的玉璧,兼顾史前玉器的出土情况,将中孔的内径小于一边宽度及中孔内径与一边的宽度相同的扁圆形玉器(即“好”小于“肉”和“好”与“肉”相等的)称作“璧”,而将中孔的内径大于一边宽度的扁圆形玉器(即“好”大于“肉”的)称作“环”[4]。

图二 邱承墩[5]出土玉环和玉璧

笔者认为,如果将孔径小于等于一边边宽的称为璧,限定偏颇。通常来讲,环的孔径远大于边宽,从孔径边宽比来说已经接近于镯,因此,本文将孔径小于或等于两边边宽之和的称为璧,孔径大于两边边宽之和的称为环(图二)。这一定名,暂用于良渚文化的玉璧和玉环。商周时期的玉璧,因为礼制的完备有了一些新的规定,这里且不多作讨论。蒋卫东先生界定的环和瑗可以都归类为环,作为环的两种类型划分。瑗,许慎在《说文解字》中称之为“大孔璧”,目前尚未在甲骨文和金文中发现瑗的本字。但在甲骨文和金文中都有爰的象形字。王国维先生认为和为瑗的本字,马叙伦先生认为为爰引之爰初文[6]。爰字在战国以后加玉部成“瑗”,表明可能对其增加了新的用途而从璧环中分化出来。比如:《说文解字》认为,瑗为“人君上除陛以相引”。《荀子·大略篇》中有“聘人以珪”“召人以瑗”的记载。因此,在史前时期,不必再增加瑗这么一种称谓。

从璧的象形字可以看出,中心有小圆孔的圆饼状玉器都可以叫作璧,并不论大小,而大型玉璧可能是小型玉璧在形态上的一种演变,这种演变是由于功能的改变而产生的。到了商周时期,因为礼制的完备而对外径、孔径有了诸多规定,如《尔雅·释器》云“璧大六寸谓之宣”,《周礼·冬官·考工记》云“璧羡度尺,好三寸,以为度”。因此,后世便习惯于将大型的有孔圆饼状玉器称之为玉璧。

关于良渚文化大型玉璧的来源,有很多说法,日本学者滨田耕作认为其由环形石斧变化而来[7],国内有的学者认为来源于纺轮[8]。郑建明先生否定上述两种说法,认为“玉纺轮无论是在器形、钻孔技术还是其埋葬位置,均与崧泽文化及早期良渚文化诸遗址中发现的小型玉璧有很大区别……完全是两种器物……石斧与纺轮应存在相似的问题”[9]。玉璧的确切起源,现在尚无统一定论。良渚文化的璧,有可能来源于崧泽文化时期的小型玉璧,其后随着功能的不同而逐渐演变,形成了良渚文化时期的大型玉璧,并一直延续到后世。当然,这种说法仍然需要更多的考古材料来检验。

二、玉璧的功能

关于玉璧的功能,考古界众说纷纭,比较流行的有“礼天说”[10]“财富说”[11]“事神礼器说”[12]“权力象征说”[13]“殓尸说”[14]“升天工具说”[15]“乐器说”[16]等,其中“财富说”被很多学者认同。这些观点都从某一方面进行了分析,但玉璧在不同时期、不同聚落中会出现数量、功能上的差异,必须作全面考察、科学区分。

(一)玉璧与财富的关系。“财富说”,是王明达先生在观察反山墓地的情况后提出的。但纵观良渚文化时期所有聚落墓葬状况,这种说法略显片面。

首先,玉璧的数量并不象征财富多少。

反山、寺墩某些贵族墓出土大量玉璧这种现象,相对于其他聚落来说可能是拥有巨大财力的象征,但在这些聚落内部,玉璧的数量不一定反映财富的多少。拿基本同时期的反山 M14、M20、M23[17]来说,M23 虽然拥有的玉璧最多,但M20出土有玉钺,因此M23的地位低于M20。另外,从出土玉器的数量来看,M20出土玉器538件,M23出土玉器467件,无疑,在同时期地位高者拥有更多的财富。

高城墩M8[18]出土两件玉璧,M13只出土一件,但从出土玉琮、玉钺的数量看,M13的地位要高于M8。从反山和高城墩的例子可以看出,玉璧数量的多少与财富并不一定成正比。而“权势与财富成正比,随着权贵人物与时递增,财富也与时递增”[19]。

其次,玉璧的有无,也非财富的标志。在反山以外,某些良渚大墓出土玉琮、玉钺,并未出土玉璧。例如:良渚文化中晚期的龙潭港M9[20]出土有玉钺、玉梳背等,未出土玉璧;福泉山M74[21]出土4件玉钺,其中M74:37还有完整的钺瑁、钺镦,另外还出土有玉梳背、玉璜、玉纺轮等玉器,种类相当丰富,但该墓也未出土一件玉琮和玉璧。

再次,从整个良渚文化聚落来看,反山、寺墩这样出土大量玉璧的现象只是少数,且只在某个阶段出现,在整个良渚文化时期,大多数聚落中每个等级较高的墓葬出土的玉璧数量都在2至4件之间。

综上所述,财富的象征应该是贵族阶层拥有的所有玉器或者大型玉器的数量以及这些玉器的质量,而非玉璧。

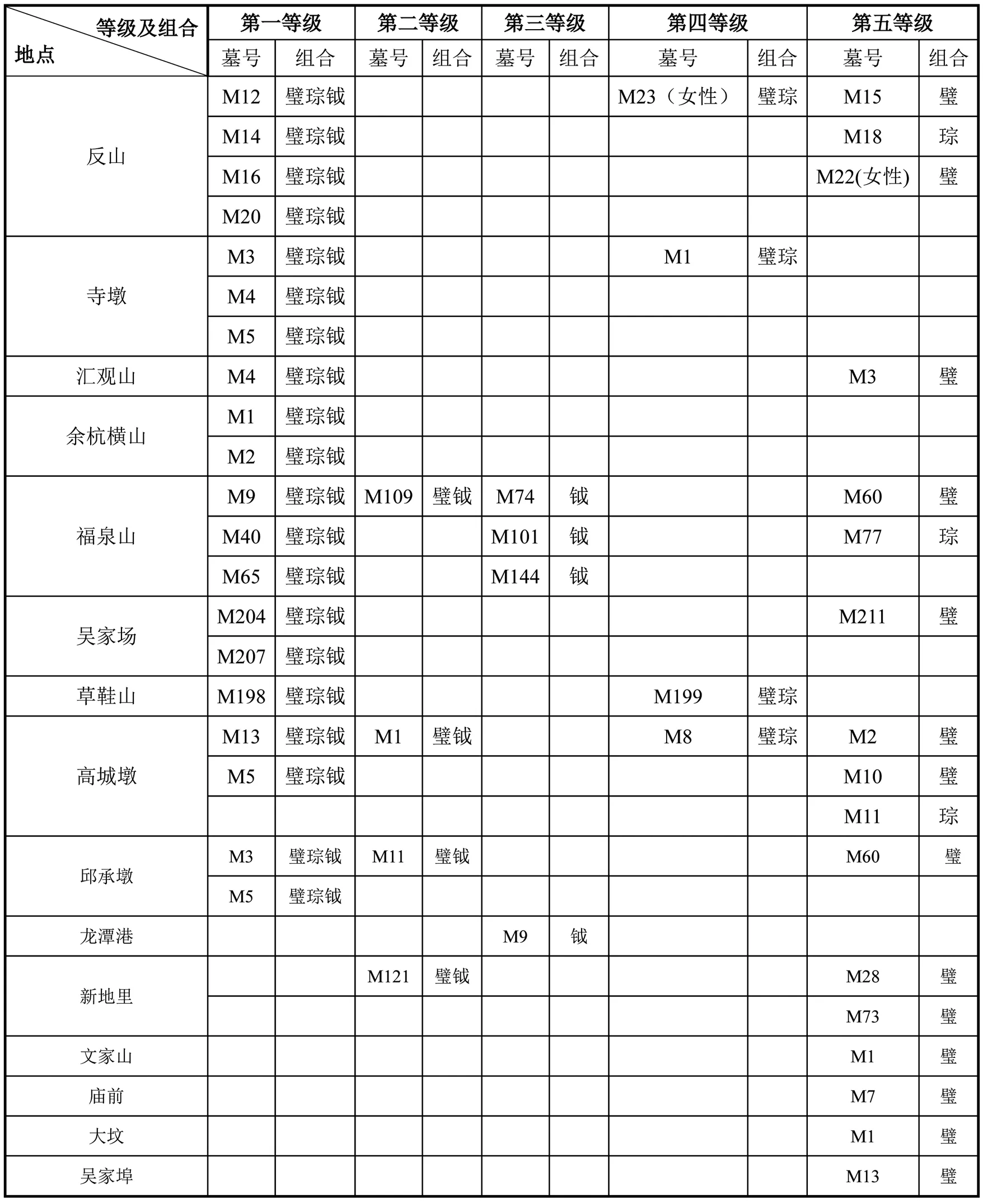

杨晶女士在研究长江下游地区玉钺时分析:使用琮、钺随葬者,可能是既掌握宗教祭祀权又掌握军权的显贵;仅用钺而无琮随葬者,可能只在军事领域具有一定的权势;同样仅用琮而无钺随葬者,有可能属于只控制着宗教祭祀权的阶层。[22]从现今的发掘资料中可以看出,自瑶山、反山开始,良渚文化聚落首先以玉钺区分等级的高低,当玉钺的数量相同时再以玉琮的数量界定等级,而玉璧出现以后,璧琮钺组合便是最高等级的代表,在其下的贵族同时都有钺或同时都有琮时,凡另外持有玉璧者等级相对更高(表一)。如果说玉钺、玉琮是权力和职能的代表,那么玉璧就是一种高级身份的象征。

另外,玉璧既然是作为区分身份之用,那么就必须同代表神权和代表军权的琮、钺区分开来。这一点体现在纹饰上。众所周知,良渚文化玉璧大多光素无纹,而良渚文化玉器的主流纹饰从早期的龙首纹到与其相关联的神人兽面纹以及各种抽象的鸟纹,都同宗教礼仪活动有关,属于神权的外化形式,只能在宗教用品或者在王族认可的佩饰上使用,因此,这种纹饰就不能在玉璧上出现,否则玉璧也就具有了神权的部分功能。这种现象也是神人兽面纹在玉钺上鲜见的原因。所不同的是,良渚早期的贵族认为神权与军权有一定的联系,所以在部分钺的端饰上会使用神人兽面纹,但基本仅限于端饰,即使在反山M12出土的玉钺本体上有宗教纹饰,也只能是微小的,而不能大幅面地进行装饰,而其余所有的玉钺本体跟玉璧一样,也是光素无纹的。

因此,良渚时期,玉琮、玉钺、玉璧分别代表了三种不同的功能,功能的不同也造就本体表现形式的差异,而这种差异是被严格规定的。

表一 良渚文化玉器组合等级列表

(二)厚葬。反山、寺墩部分墓葬中出土数十件玉璧,但制作精美的只占其中一小部分,两种不同加工程度的玉璧表明其功能有所差异。在此推测,制作精美的玉璧属于生前用品,而大量制作粗糙的玉璧专门用于陪葬,这种现象也仅限于反山、寺墩这样高等级的墓葬,因为这些聚落掌握着巨大的财富和劳动力,有条件制作各种级别的随葬品。此外,这种现象可能仅限于一个阶段,这个阶段可能是该聚落相对鼎盛的时期,因为制作大量玉器必然会消耗大量的财富和劳动力,因此这种近于奢靡挥霍的现象不可能一直维持下去。

在大型玉器中,使用玉璧厚葬,是当时反山贵族唯一的选择。反山时期,玉钺、玉三叉形器等大型玉器的数量是有严格规定的,不能随意制作,玉琮的数量虽然随着地位的不同而有所差别,但却不能僭越反山最高等级的M12。而玉璧的数量同墓主等级没有相应的关系,因此其规定也不严格,于是,玉璧便被大量制作出来以满足当时贵族厚葬的需求,由于只是用来随葬,因此并不追求工艺的精致。被用于厚葬的还有大量的石钺,石钺相较于玉璧,地位更次一级,除了男女的使用区分外,对于数量并无严格规定。在M14和M20中分别出土石钺16件和24件,相较反山其他墓葬,数量已经大大超出。良渚中期,同样存在厚葬风俗的还有余杭横山M1和M2[23],所不同的是厚葬物件主要为石钺,M1出土 23件石钺,M2出土 132件石钺,数量基本为同时期之最,而两墓只各出两件玉璧,这些玉璧加工精美,并非为随葬而制。这说明,横山贵族并无反山贵族一样拥有大量玉料,无法制作大量玉璧来随葬,只能以石钺代替。

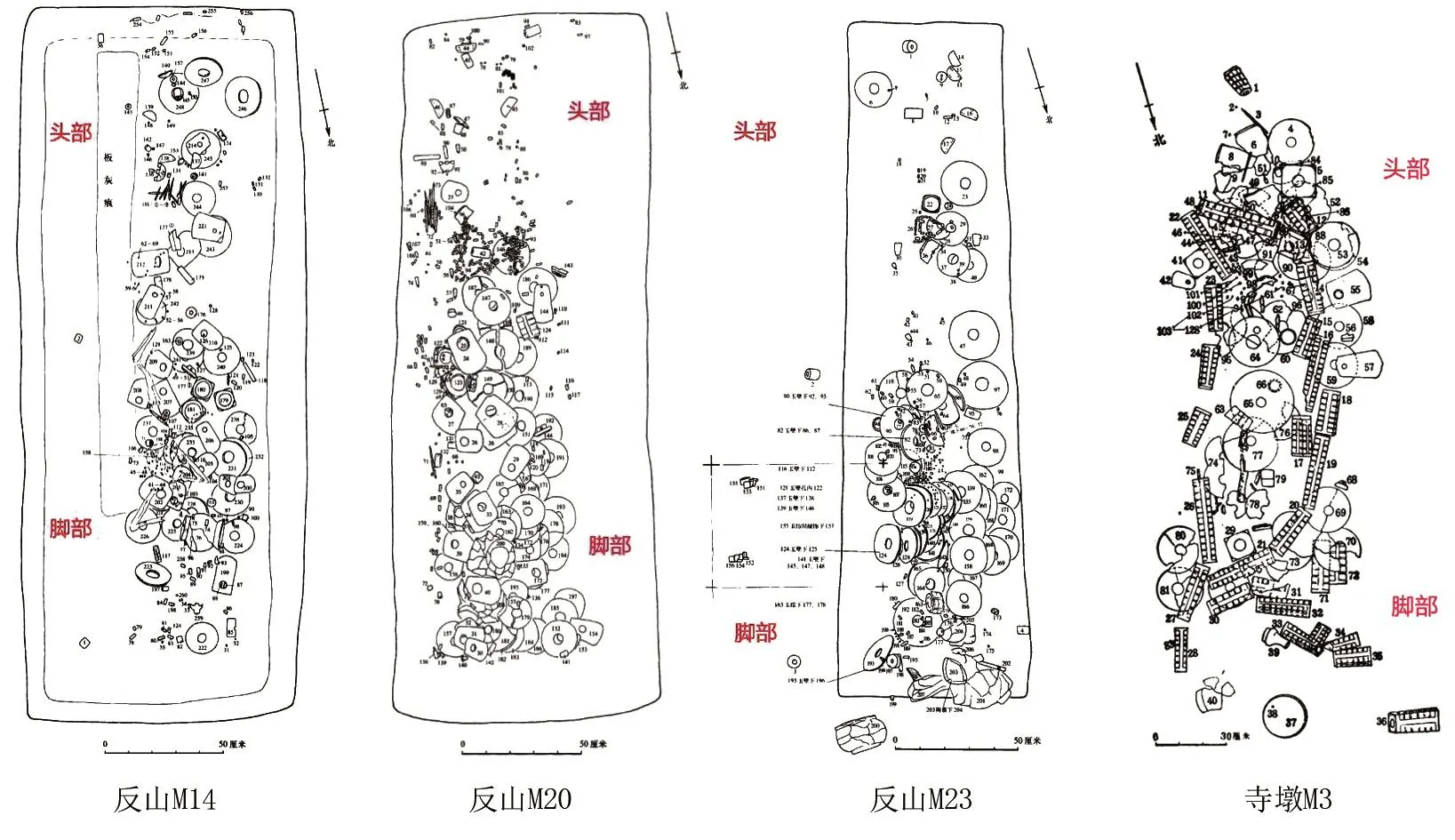

仔细观察反山 M14、M20、M23和寺墩M3[24]还可以发现,这四座墓的玉璧随葬都有殓葬的特点(图三)。所不同的是反山三座墓出土的玉璧大多集中在胸腹部以下,M14和M23有少量在头、胸部,M20基本在腹部以下,而寺墩M3玉璧从头到脚,分布较为均匀,且“玉璧和穿孔斧都在墓葬的底层”[25]。此外,寺墩的玉琮环绕身体分布,殓葬的特点表现得更为明显。殓葬是一种葬式,《周礼·宗伯·典瑞》中有“疏璧琮,以敛尸”的记载。郑玄注曰:“璧在背,琮在腹,盖取象方明神之也,疏琮璧者,通于天地。”用璧琮殓尸,表明二者都具有了某种宗教意味的功能,这种功能并没有赋予玉钺,或者说玉钺代表的军权或军礼功能具有唯一性,不能随便滥用。

图三 反山M14、M20、M23和寺墩M3随葬玉璧在墓中分布示意图

璧琮的殓葬和厚葬是结合在一起的,厚葬是殓葬的基础,表明用璧琮厚葬殓葬是反山、寺墩这样的高等级贵族才能享有的特殊权利。

(三)祭祀。用玉璧祭祀的方式之一是火葬。火葬在良渚文化中并不多见,福泉山M136坑壁与墓底以及人骨都有火烧痕迹,应是一处火葬墓[26]。寺墩M3的情况却要复杂很多,汪遵国先生对寺墩M3葬制进行了简单的分析[27]。他认为,在葬地先在死者的头前脚后各铺上十余件玉璧,然后火烧,等到火未尽时将死者放置过来,围绕遗体铺上玉琮,在头前脚后放置其他玉器和陶、石器,然后将最精美的两件玉璧放置于胸腹上,最后掩埋。寺墩M3的玉璧放置有先后顺序,而反山M14、M20、M23制作精美的玉璧在头、胸、腹、腿部都有分布,说明在下葬时,与专门作为陪葬的玉璧同等对待,同时所有玉璧并未经火烧,因此放置并无先后。可见,寺墩用于随葬的玉璧事先参与了如同燎祭一样的宗教活动,这些玉璧经过大火焚烧,很多都碎裂为数块;而制作精美的玉璧却区别对待,只在宗教活动结束以后作为随葬品放入。

对于寺墩玉璧是否经过火烧,考古界仍有异议。有人认为:“能将玉璧烧裂的火,当然会将地表烧成坚硬的烧土层,但在墓底未见烧土面,玉琮、璧和石斧上的所谓火烧痕迹当与某种物化反应有关,玉璧的碎裂不是因火烧所致。”[28]寺墩发掘报告中曾提到M3的股骨有明显的火烧痕迹,对人骨进行火烧在新石器时代其他遗址中也有发现,有学者称之为“烧骨葬”[29]。这种葬俗分两种,一种为火烧人骨后拾骨下葬,一种为下葬后再对尸骨进行焚烧,因此,寺墩的燎祭活动未必就是在葬地进行,推测有可能是在专门的祭台对遗体和一批玉器进行了火烧的仪式,完成以后将遗骨和玉器再拿到葬地摆放。但无论M3内的玉璧是火烧碎还是人为打碎,都表明这是一种祭祀行为。

用玉璧进行祭祀并非只在火葬中才有。少卿山M9发掘者之前推测为墓葬,后明确应为一祭祀坑[30]。少卿山M9内的玉璧同寺墩M3的部分玉璧一样,都为玉璧碎块,似为人为破坏;有区别的是少卿山碎裂的玉璧制作都较精致,而寺墩M3碎裂的玉璧大多制作粗糙。这种将器物破坏后进行掩埋或随葬的现象在新石器时代不少遗址中都有发现,有学者将其称之为“碎物葬”[31]。关于这种现象,学者认为意图可能有二,一为避邪,二为便于死者享用。生者和死者的用具应有区别,因此打碎使“它的虚幻的形进入冥府以奉献于阴间的神灵”[32]。

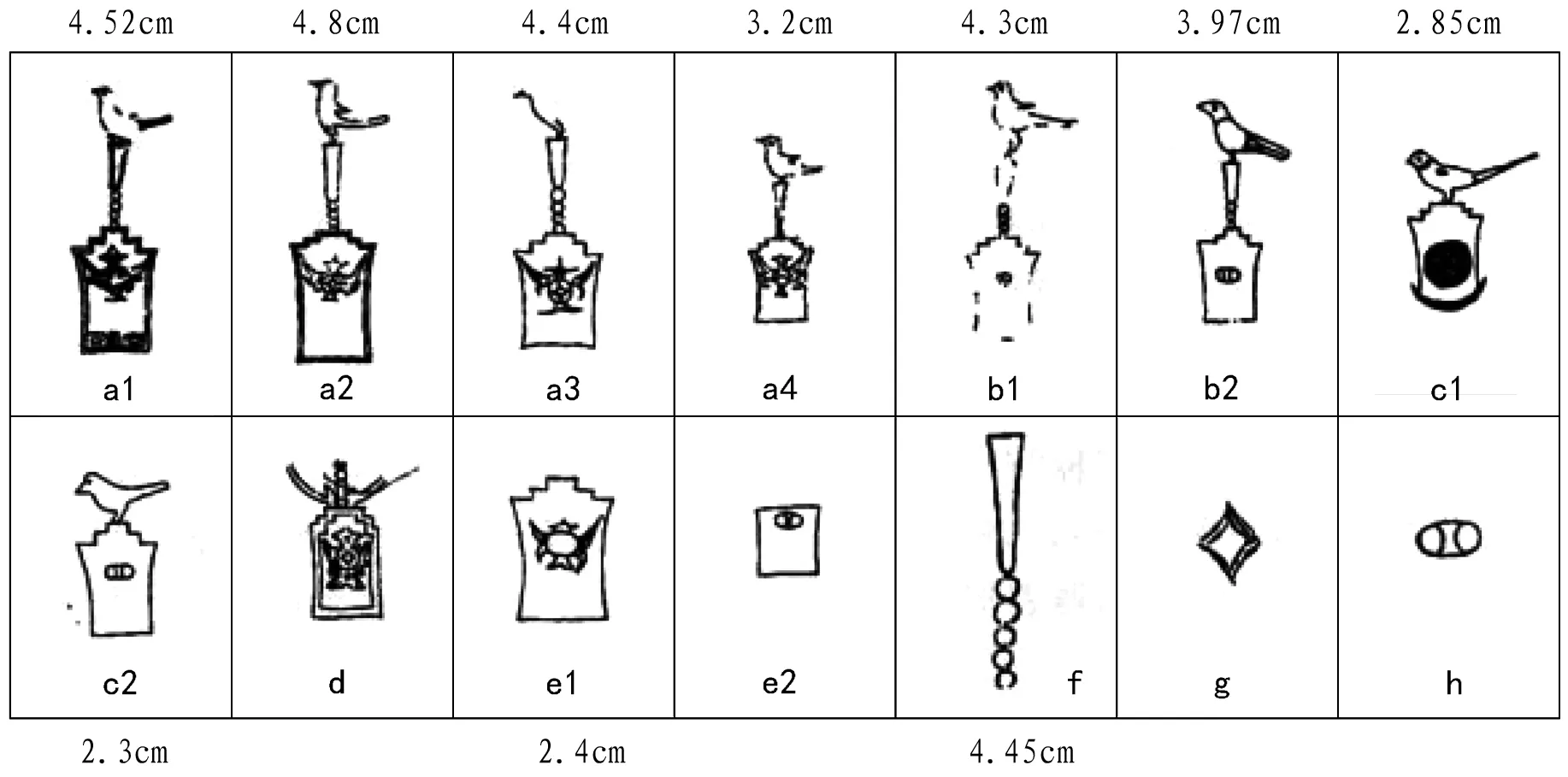

在某些玉璧上,发现有“鸟立祭坛”这样的刻符。出现这种刻符的玉璧大多在良渚晚期,类似的刻符在玉琮上也有发现,表明良渚晚期的璧琮在功能上有了一定的趋同性,玉璧可能也被赋予了原始宗教的功能。

三、结语

玉璧是中国玉文化中非常重要的一种玉器,从新石器时代一直流传至今,关于其特点和功能也众说纷纭。本文对玉璧功能进行了粗浅的分析,并认为玉璧的功能最初是体现与核心领导集团关系亲疏的一种身份的象征,到了良渚晚期延伸出了带有原始宗教性质的新功能。本文也是在诸多前辈的总结分析之上提出一些新看法,希望能抛砖引玉,恳请各位方家指正。相信随着更多考古材料的出土,能进一步丰富对良渚文化时期玉璧的认识。

图四 玉璧上的刻符图案

[1]夏鼐:《商代玉器的分类、定名和用途》,《考古》1983年第5期。

[2][6]李圃:《古文字诂林》第一册,上海教育出版社,1999年。

[3]蒋卫东:《神圣与精致——良渚文化玉器研究》,浙江摄影出版社,2007年。

[4]杨晶:《试论红山文化的玉璧、玉环》,《玉魂国魄——中国古代玉器与传统文化学术讨论会文集(四)》。浙江古籍出版社,2010年。

[5]南京博物院、江苏省考古研究所、无锡市锡山区文物管理委员会:《邱承墩——太湖西北部新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,2009年。

[7](日)滨田耕作:《古玉概说》,胡肇椿译,中国书店,1992年。

[8]俞为洁:《良渚玉璧功能新论》,浙江省博物馆编《东方博物》(第五辑),浙江大学出版社,2000年。

[9][15]郑建明:《史前玉璧源流、功能考》,《华夏考古》2007年第1期。

[10][14]汪遵国:《良渚文化“玉殓葬述略”》,《文物》1984年第2期。

[11]王明达:《反山良渚文化墓地初论》,《文物》1989 年第12期。

[12]牟永抗:《关于璧琮功能的考古学考察》,《东方博物》第四辑,浙江大学出版社,1999年。

[13]张明华:《良渚玉璧研究》,《故宫博物院院刊》1995年第2期。

[16]黄建秋、幸晓峰:《良渚文化玉璧功能新探》,《东南文化》2008年第6期。

[17]浙江省文物考古研究所:《反山》,文物出版社,2005年。

[18]南京博物院、江阴博物馆:《高城墩——太湖西北部新石器时代考古报告之二》,文物出版社,2009年。

[19]张忠培:《良渚文化墓地与其表述的文明社会》,《考古学报》2012年第4期。

[20]浙江省文物考古研究所、海盐县博物馆:《浙江海盐县龙潭港良渚文化墓地》,《考古》2001年第10期。

[21][26]上海市文物管理委员会:《福泉山——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社,2000年。

[22]杨晶:《长江下游地区玉钺之研究》,《东南文化》2002年第7期。

[23]浙江省余杭县文管会:《浙江余杭横山良渚文化墓葬清理简报》,《东方文明之光——良渚文化发现60周年纪念文集(1936—1996)》,海南国际新闻出版中心,1996年。

[24][25]南京博物院:《1982年常州武进寺墩遗址的发掘》,《考古》1984 年第 2 期。

[27]南京博物院:《1982年常州武进寺墩遗址的发掘》,《考古》1984年第2期。

[28]文物编辑委员会:《文物考古工作十年(1979—1989)》,文物出版社,1990 年。

[29]陈国庆、梅术文:《小河沿文化火烧墓坑及烧骨葬俗初探》,《北方文物》2014年第4期。

[30]苏州博物馆、昆山市文化局、千灯镇人民政府:《江苏昆山市少卿山遗址的发掘》,《考古》2000年第4期。

[31][32]黄卫东:《史前碎物葬》,《中原文物》2003 年第2期。

[33]邓翠萍:《良渚晚末期玉器变化及纹饰流传初探》,《东南考古研究》第四辑,厦门大学出版社,2010年。

常州博物馆)

[责任编辑 孟昭勇]

——中国历代玉璧纹饰的演变