环境监管对环境技术发展水平的影响

——聚焦环境监管下的环境技术创新与扩散

董 阳

(1.中国科协创新战略研究院,北京 100012;2.中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190)

环境监管对环境技术发展水平的影响

——聚焦环境监管下的环境技术创新与扩散

董 阳1,2

(1.中国科协创新战略研究院,北京 100012;2.中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190)

中国的环境技术发展趋势呈现出明显的悖论:环境技术扩散水平一直迅猛发展,而环境技术创新水平却未能随之高速增长,甚至在“十一五”之后开始走“下坡路”。这一现象与“十一五”以来环境监管力度加大有着密切关系,由于政策执行中出现了目标替代现象,而且技术标准触发了企业的风险规避行为,以及运动式治理导致的非预期性反应,最终致使技术专利的扩散数量与发明数量逐渐呈现出一种背道而驰的发展态势。究其深层原因,主要是由于政府的监管行为和监管方式导致企业市场主体地位和环境治理主体作用被弱化。

环境监管;技术扩散;技术创新

1 悖论:环境技术扩散与创新

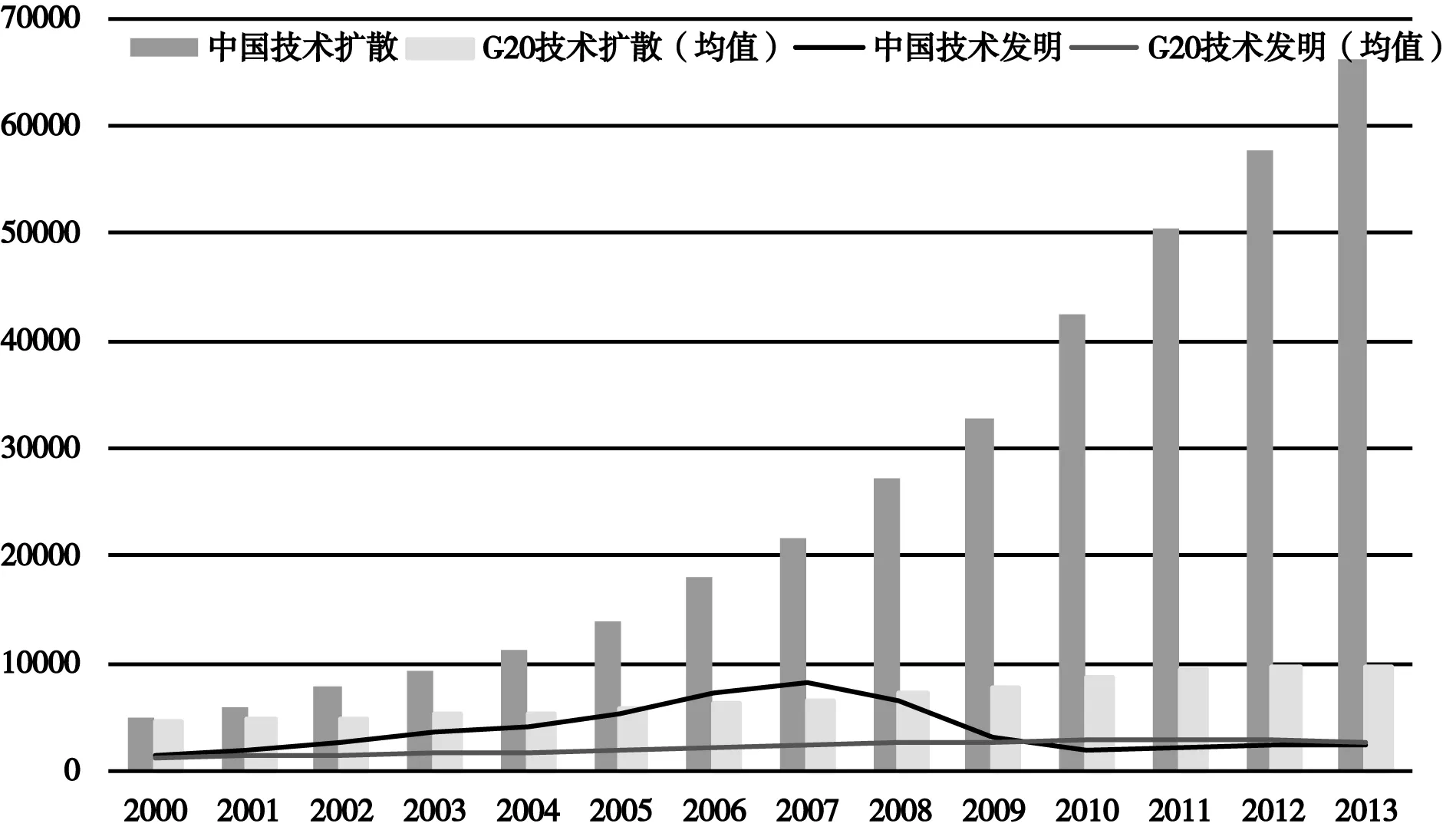

赫莫斯拉等认为,“评价环境政策最重要的标准,也许就是看它们能在多大程度上激发有利于环保的新技术[1]”。因为环境监管政策只有通过作用于环境技术的创新,才有可能实现国家或地区产业结构的调整和优化,进而达到真正的节能减排,并最终实现环境质量的改善。从这个角度来审视中国的环境监管政策,似乎难以做出非常具有确定性的判断:从OECD数据库的统计结果中可以得知,中国的环境技术扩散水平在2000—2013年取得了突飞猛进的发展(见图1)。然而,环境技术的扩散却没有带来环境技术发明数量的同步增长,自2007年开始,随着“十一五”规划对于环境监管力度的加强,环境技术发明数量却出现了逐年大幅下滑的趋势,与环境技术扩散数量显著增长的局面完全背道而驰,并且在2009年之后,开始落后于G20国家的平均水平,甚至从总体趋势来看,2012年的环境技术发明比2002年的水平有所下降。在一定程度上,这样的结果意味着,尽管中国的环境监管技术水平有很明显的提升,但是,环境技术的自主创新能力却显示出相当的“颓势”,开始走“下坡路”,由此导致环境污染监管的纯技术效率整体趋于下降[2]。

数据来源:OECD数据库,下同。图1 中国与G20国家的环境技术专利发明和扩散数量(个)

许多研究结论表明,来自国外的专利申请对本国技术进步具有重要的促进作用,说明流入的国外专利数量越多将越有利于本国的技术进步[3]。Acemoglu等引入了“前沿差距”框架,认为对远离科技前沿水平的国家而言,通过引进现有技术、鼓励技术模仿的制度安排能够有利于实现自身的技术进步[4]。跨国专利申请将引起专利技术信息的国际流动,对技术落后国家而言,国外专利申请的进入将有利于了解国外新发明和前沿技术进展动态,对于提升自身技术知识存量,增加技术学习机会并促进技术创新和加快技术进步都有深远的意义[5]。Cleff和Rennings利用曼海姆创新数据库(MIP)中的3000余家企业的电话访谈数据,明确指出技术扩散与产品集成创新以及绿色产品创新都有显著影响[6]。Hanlon认为引进国外成熟技术是一国技术创新的主要内容,应当根据市场需求或市场产品输入改善设备的适应性从而引发创新[7]。在中国工业化的现阶段,“承接发达国家的转移产业和吸收发达国家的扩散技术是中国产业技术进步的基本途径”,可以说,技术进步主要依靠对其他国家已有技术的模仿和学习[8]。

也有相关研究侧重于知识产权制度的影响,认为弱的知识产权保护有利于国内企业模仿国外技术,但不利于国内企业的创新,而强的知识产权保护有利于促进国内企业的研发活动但会增加模仿成本[9]。因为,发达国家与发展中国家对技术的需求不一致,如果发展中国家知识产权保护水平较弱,会阻碍发达国家发展适用于发展中国家的技术[10];发达国家的企业会对发展中国家弱的知识产权保护状况进行策略性反应,如投资一些很难模仿的技术,这种做法可能会影响研发的效率[11];即使提高知识产权保护水平没有直接使发展中国家受益,但很多国家都能从促使发展中国家知识产权保护水平提高的国际合作中受益[12]。

也有少数研究认为现行的环境技术创新研发与扩散之间缺乏有机联系[13],但却难以解释这一现象与其背后所蕴含的政策影响之间的联系。因此,深入挖掘政策作用的机理及其效应的产生,尤其是在“十一五”环境监管力度日益严格的政策背景下,环境技术扩散大幅增长的同时却伴随着技术创新的显著减少这一现象的形成原因,并进一步考量这一现象对环境所产生的影响。

2 环境技术创新与扩散状况

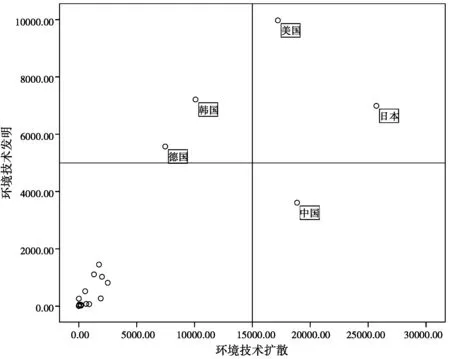

单纯观察中国环境技术扩散与创新趋势,并不足以说明问题。而将中国的个案置于G20国家的整体情境中进行比较,更加能够发现这样的问题。G20国家的环境创新能力,整体而言,是表现出逐年增长的良好发展态势。仅从G20国家2000—2013年的环境相关技术专利发明与扩散数量的年均值来看(见图2),就可以做出判断,19个国家分别处于四个象限:美国和日本属于“发明多、扩散多”的类型,德国和韩国属于“发明多、扩散少”的类型,中国属于“发明少、扩散多”的类型,其余14个国家属于“发明少、扩散少”的类型。从G20国家总体情况的对比分析中不难看出,中国的环境技术创新能力与其技术扩散水平相比,确实不能成正比。

图2 2000—2013年G20国家的环境相关技术专利发明和扩散数量年均值

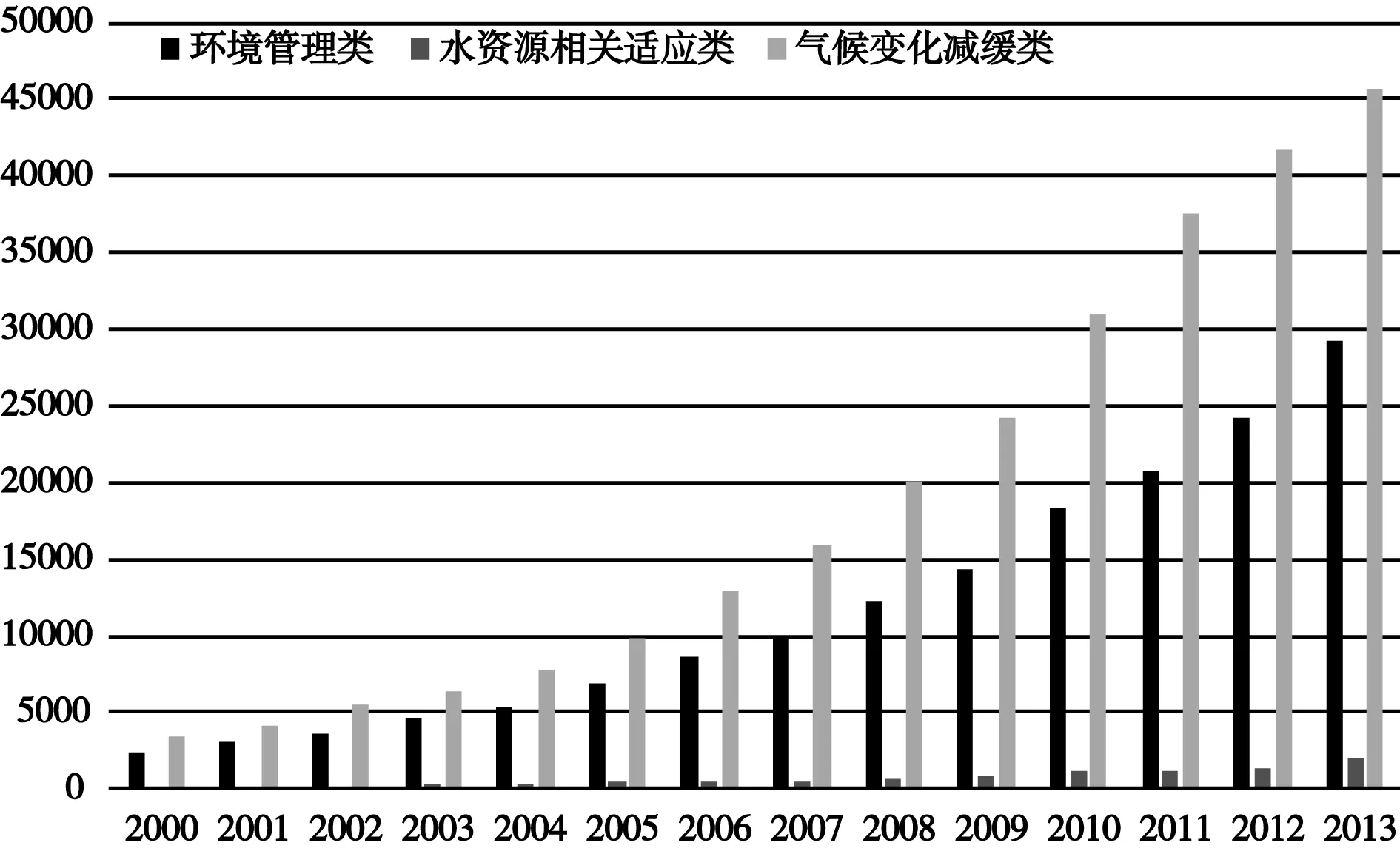

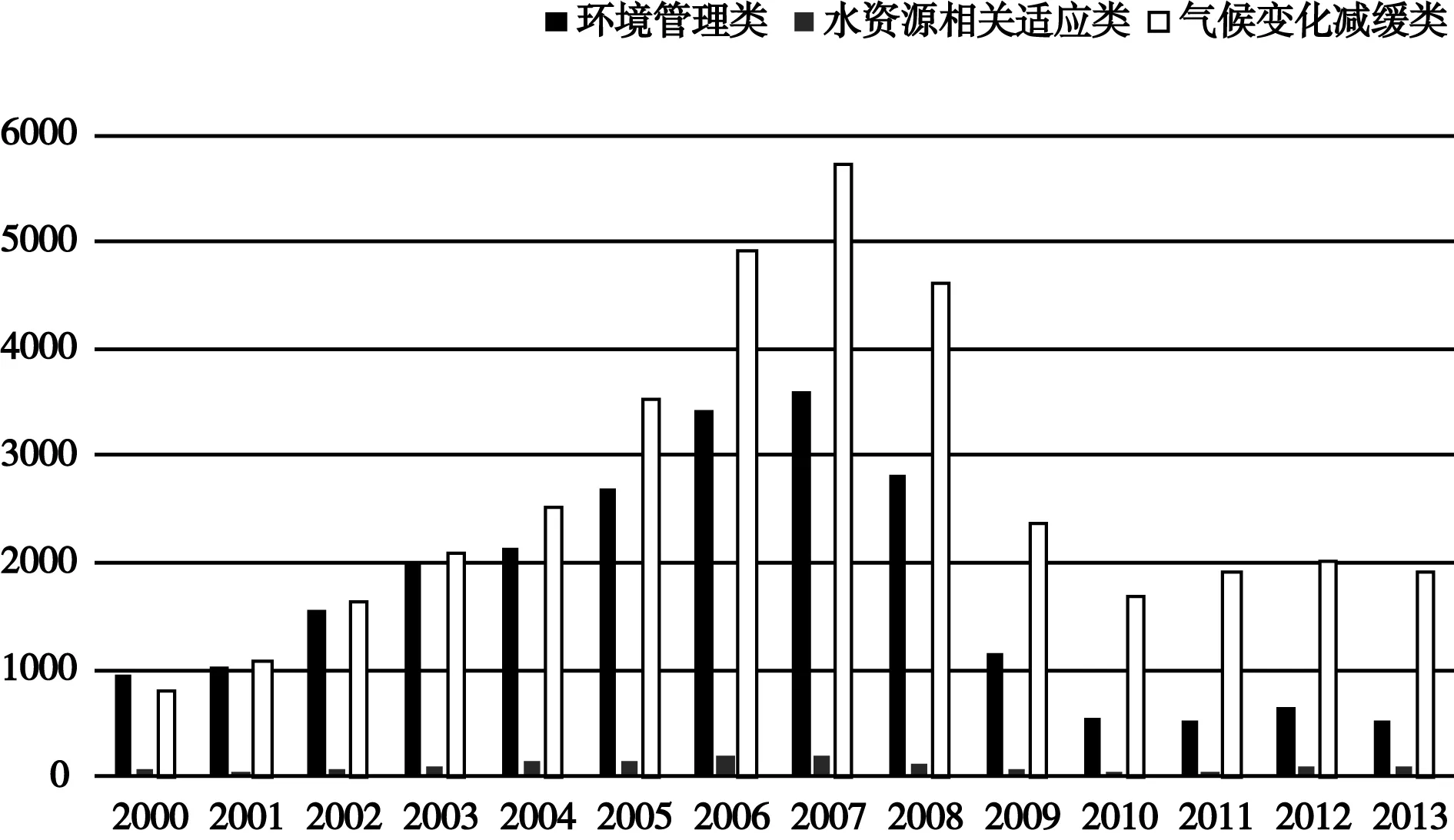

技术扩散机制主要包括三个途径,分别是外国直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)、国际贸易、专利购买和转让。其中,FDI是指外资企业和合资企业等在境内的直接投资;国际贸易是指国家间的商品进出口贸易;专利购买和转让是指国家间通过专利购买和转让来引进技术[14]。改革开放以来,FDI成为推动技术扩散的最主要途径,然而,FDI对于技术创新的作用却并不充分[15]。根据OECD的划分标准,环境相关技术共分为三类:环境管理类技术、水资源相关适应类技术、气候变化减缓类技术。由图3可知,自从2002年起,中国的环境技术专利扩散数量急剧增长,不论是总量还是具体的类别增速都十分显著:在2006年以前,环境管理类技术专利的数量在三类技术中所占据的比例最高,气候变化减缓类技术次之,水资源相关适应类技术最少;而从2007年开始,气候变化减缓类技术所占的比重逐渐增加,并成为扩散数量最多的技术,环境管理类技术紧随其后,水资源相关适应类技术依旧仅占有最小的份额。气候变化减缓类技术之所以增长势头超过环境管理类技术,其主要原因在于“十一五”规划实施以后,特别是在哥本哈根会议等一系列有关全球气候变化的重大政策议题的驱动下,新能源、节能减排等众多与气候变化相关的产业蓬勃发展,从而助推了气候变化减缓类技术的研究与发展的进程。中国此类产业发展的需求,必将转化为对相关领域先进技术的需求,这也必然会导致该类技术的扩散速率加快。

图3 中国的环境技术专利扩散数量(分类)

中国在环境技术发展方面充分利用自身的后发优势,选择了一条“引进消化吸收再创新的路子”,对环境监管实践发挥了一定的支撑作用。目前,在大型城市污水处理、垃圾焚烧发电、除尘脱硫等技术领域,已经“具备自行设计、制造关键设备及成套化的能力”,并在“工业一般废水治理、烟气净化、工业废渣综合利用等技术”上达到了国际水平。特别是“十一五”规划将SO2和COD两类主要的污染物作为约束性削减指标纳入官员政绩考核体系后,直接加速了治污设施建设和相关技术进步[16]。

然而,中国环境相关技术专利发明的数量却呈现着截然不同的变化趋势:发明数量不仅在总量上大大落后于扩散数量,而且也未能保持持续增长的态势(见图4)。事实上,早在20世纪90年代,环境技术领域就已经成为国外企业和科研机构申请专利的热点[17]。国内外企业在环境技术专利的申请上也存在一定区别,相对于国外企业而言,中国企业对于污染控制技术的创新投入不足,对于短期内成本增高的污染物控制技术创新较少,而节约资源技术相对较多一些[18]。

图4 中国的环境技术专利发明数量(分类)

所以,对于中国而言,环境技术创新和扩散二者之间的不匹配,在一定程度上弱化了环境监管技术水平本身的作用。但是,究竟为什么会在2006年之后出现二者之间背道而驰的发展趋势,却是一个值得深入探究的问题。

在中国,技术扩散的速度与程度往往受到政府的影响,甚至是决定性的影响,技术扩散有时“缺乏一种正常的技术选择、技术竞争机制”,技术竞争的动态演化也可能会偏离健康的轨道[19]。因此,环境技术的创新与扩散,往往难免会受到政府的相关环境政策的影响。2006—2010年正是“十一五”规划的实施阶段,“十一五”规划对环境保护做出了明确要求,“各地区要切实承担对所辖地区环境质量的责任,实行严格的环保绩效考核、环境执法责任制和责任追究制”。借由这一角度,围绕“十一五”相关环境监管政策的执行展开分析,可以对环境技术创新与扩散的迥异发展趋势做出一定的解释。

3 原因分析:基于“十一五”以来环境监管政策执行的考察

现有研究侧重于关注环境监管对于企业技术创新的负面效应,主要体现于增加企业运营成本、增加风险性、加大惯性阻力。而事实上,环境监管有自身的特殊性,对于环境监管方式本身的分析,才是深入理解监管作用效果的基本路径。

3.1 政策执行中的目标替代现象

由于中国的环境技术发展与政策的主导是分不开的,特别是“十一五”规划和“十二五”规划中关于约束性指标的设置,对于环境技术的扩散起到非常显著的推动作用。同样,也正是由于这种政策运行机制,使得中国环境技术在快速扩散的同时,也出现了创新能力“疲弱”的问题。

(1)政策结果的定位。《国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知》中对于环境保护做了非常明确的要求,并且将化学需氧量排放总量(万吨)、二氧化硫排放总量(万吨)、地表水国控断面劣V类水质的比例(%)、七大水系国控断面好于Ⅲ类的比例(%)、重点城市空气质量好于II级标准的天数超过292天的比例(%)5项具体的目标作为考核的重点,其中,化学需氧量和二氧化硫的减排量被列为约束性指标。从中可以看出,中央对于“十一五”规划期间环境保护工作的定位非常明确,就是实现污染总量的减少、环境质量的改善。同时,为了保障这一目标的实现,规划中对于相关技术条件以及实施路径等做了细致、具体的规定。以重点领域和主要任务中的“削减二氧化硫排放量,防治大气污染”为例(见表1),明确指出“以火电厂建设脱硫设施为重点,确保完成二氧化硫排放量减少10%的目标”。在这其中,已然将“火电厂建设脱硫设施”作为政策执行的一项重要的衡量标准。然而,这并不意味着这本身就是政策目标,真正的政策目标是二氧化硫排放量的减少,脱硫设施的建设只是作为实现这一目标的关键条件。

到了“十二五”时期,有关资源环境的约束性指标最多,占总数比重由“十一五”的27.2%提高至33.3%,分别是单位工业增加值用水量降低30%,非化石能源占一次性能源消费比重达到11.4%,化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8%,氨氮、氮氧化物排放分别减少10%。

(2)政策产出。为了保证环保目标的完成,国家环境保护“十一五”规划中要求“地方各级人民政府要把环境保护目标、任务、措施和重点工程项目纳入本地区经济和社会发展规划”,将“措施和重点工程项目”等技术性保障性指标同“环境保护目标、任务”一起作为考核项目。虽然二者之间存在非常明确的主次关系,但是在具体执行过程中,这种主次关系却被理解为并列关系,甚至由于相关技术性的要求更加易于操作,指标更加易于分解和定量考核,导致执行者的选择偏好,将执法的重心更加偏向于此类指标,在与国家层面政策进行对接时,会积极制定省级环境技术的具体实施办法,从程序和方法上加以细化和落实,使这项制度更具有操作性,反而使得本应作为核心任务的环境改善目标退居次要地位。

表1 国家环境保护“十一五”规划中关于“削减二氧化硫排放量,防治大气污染”的要求

资料来源:《国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知》。

由于中央政府对于污染排放监测的工具较为粗糙,难以进行直接衡量,因而,污染排放量的统计通常是通过产业的生产准则将企业的生产活动转化为污染排放;而区域督查中心等机构的执法检查则更多地关注于环保设备的安装情况等。从环境保护部公布的环境违法行为限期改正通知书和行政处罚决定书来看,据不完全统计,在2006—2010年“十一五”期间,共对45个项目的环境违法行为做出了相应处理,其中,涉及最多的类型是“未向环保部门依法申报环境影响评价文件,即擅自开工建设”,共有27项,其次就是“配套建设的环境保护设施未建设或通过验收”,共有15项。可见,环保部门在具体政策执行过程中,对于污染企业环境违法行为的督察、处罚重点在于环境影响评价的报批情况,以及配套环保设施的建设和验收情况,真正对于污染排放情况的处理却似乎并未成为其工作的重心。

无论是环境影响评价文件,还是配套环保设施,实质上都是保障环保减排目标实施的具体指标。换言之,环境影响评价文件和配套环保设施并不是环境监管中的政策结果,而是一种政策产出。

环境监管处罚的重点从政策结果偏移到了政策产出,就出现了组织的“目标替代”现象:监管部门执法存在“产出取向”,特别是在对其进行绩效评价时往往不是根据其“政策结果”,而是基于其“政策产出”来衡量。相对于实际贡献出的政策结果(如环境空气质量的改善)而言,机构的政策产出(如罚款缴纳情况、技术引进情况、设备上马情况、环境影响评价书申报情况)更加显性化、更加容易定量化。这样的政策考核机制就会使执行机构产生一种内在动机去使之产出最大化,而不管这种“产出最大化”的策略能否实现满意的政策效果,形成了一种“目标替代”现象[20]。为了确保绩效的完成,政策执行者往往会选择那些比较容易操作的指标作为自己的目标,予以执行[21]。尤其是基层环保机构往往由于软硬件条件所限,加之环境质量的衡量涉及多方面的复杂因素,而不能十分准确地测量和计算环境质量的真实改善情况,因而在其执法过程中,会更加着重考量此类显性的政策产出指标,例如检查企业是否已经申报环评材料,是否已经安装配套环保设施。

(3)监管对象的行为异化。监管部门的目标替代,必然导致作为监管对象的企业的行为异化。由于环保部门对于企业环保情况的评价主要通过衡量环评报告和环保设施的完成情况来判断,便会为企业提供一种诱因,即尽快将环评报告予以申报,并将环保设施安装到位,就能够有效应对环保部门的检查。这样的内在动机一旦形成,企业就会更加重视环保设备等本应视为辅助因素的指标,确保此类指标完成,而提升自己的环境技术创新能力以更好地改善环境质量,则不再被作为主要的行为动因。

可以说,环境监管主体的目标替代行为也会沿着政策执行过程自然而然地传导到监管对象身上,使之也形成目标替代行为,从追求“问题的解决”转化为谋求“任务的完成”:弱化了自身的技术创新动机,不再将提升自己的环境技术创新能力作为改善环境的必由之路,而是着力于引进更加符合环境监管部门要求的设备与技术,并且,企业财报中所开列出的环保开支也会远远超出实际的环保开支[22],从而可以有效地应对其执法过程中所提出的要求。甚至在一些地区具体执法过程中,有一些企业与环保部门形成了“共谋”,企业既通过了环评报告也安装了环保设施,但是这些则恰恰成为企业遮掩污染行为的“保护伞”,抵挡举报检查的“挡箭牌”[23]。根据《节能减排“十二五”规划》中所提供的数据,在“十一五”期间,全国燃煤电厂投产运行脱硫机组容量达5.78亿千瓦,占全部火电机组容量的82.6%,但是,其中“已安装脱硫设施但不能稳定达标”的燃煤机组高达4267万千瓦,这一数字占已投产运行脱硫机组容量的比例超过7%。对这些机组实施脱硫改造的任务,被列入“十二五”规划的节能减排重点工程之中。

3.2 技术标准触发企业的风险规避行为

在规划制定过程中,为了更好地保障环境保护目标的实现,政策制定者同时会确立相应的技术标准,为具体的政策执行过程提供参考和判断标准。无论是国家层面,还是地方层面,都在“加大对环境技术指导文件的编制力度,不断发布污染防治的技术政策、最佳可行技术导则以及工程技术规范,指导文件体系逐步完善配套”,并且逐步建立了“对成熟环境技术定期发布《示范名录》《鼓励目录》和《行业环境技术发展报告》等有效机制[24]”。

技术标准主要是环境监管部门为了达到一定的环保目标而设定的技术所要达到的水平,是根据治理环境污染所需要完成的减污量而制定的能够实现减污目标的特定技术标准。这样的技术标准在执行中,实质上存在着一定的强制性规范功能,企业需要根据技术标准进行技术模仿与升级,如果被规制企业违反了政府规定的技术标准,则会受到相应的惩罚。但是,需要强调的是,“标准的强制性来自法律,而非标准本身”。伴随着相关环保法律、法规以及规范性文件一起生效的技术标准,本质上是“实施法律的配套技术工具,其强制性源自上位法的规定[25]”。

技术标准之所以能够成为政策执行的依据,主要是因为其通常是基于现有技术知识制定的[26],而且由于其作为制度性文件具有一定的稳定性,面临速度较快的技术发展,往往会存在一定的滞后性,难以反映最前沿的技术水平。若忽略技术发展的趋势且制定过于严格的环境规制,将会阻碍企业进行绿色创新[27]。在标准的制定和修订过程中,“设置污染物排放限值时,既要严格约束排污行为,又缺乏可靠的支持技术,只好通过借鉴国外技术法规暂时化解矛盾”;由于标准缺乏“可靠的、经过本国工程实践检验的支持技术”,“往往在标准发布后才仓促地实施标准的技术准备,而从标准发布到实施的时间又非常短促,相关企业只好购买国外技术”;而且,“我国目前实行的环保技术工作机制,对象是现行排放标准的达标技术,主要措施是现有技术的遴选、示范和推广”,所以其有利于推进技术扩散的进程而不利于激发创新性技术的响应[28]。

正是由于技术标准的这一特性,在执行中会导致作为监管对象的企业的风险规避行为。当环境监管部门发布了与具体环境技术相关的技术标准,对于企业就提供了一种模板,限制了企业对治污技术的选择空间,难以激发明显的绿色创新效应,因为与自主研发新型的环境技术相比,采用标准中所提供的示范技术作为自己的污染减排选项,无疑会更加能够有效地规避未来有可能出现的风险。因而,企业对技术标准表现出趋从的态度,“今天控制某项污染物,企业就要上马一批设备;明天又规定控制某项污染物,企业又要新上马一批设备[29]”。“即使企业能够自由选择任何技术使其符合在标准中提到的控制排放量”,但是,他们仍旧更加倾向于选择环保部门在标准中所提供的特定技术设备选项。对其而言,这样的选择无疑是一个确保其在法律上免除责任的“保护伞”,如果出现环境污染问题,“万一被告上法庭,他们能够很简单地辩解说他们完全是按照环境保护部门在设定标准时所要求的那样去做[30]”。由于技术标准包含了高度专业性的内容,行政机关比法院有着更好的事实认定能力,因此,“技术标准实际上发挥着作为判定事实认定的构成要件基准作用”,企业若能够遵守技术标准,则可以不承担行政责任[31]。这样的动机一旦形成,也必然会使企业倾向于引进更加符合技术标准要求的环境技术,而非自己进行环境技术创新。我国所应用的烟气脱硫技术主要有石灰石—石膏湿法、烟气循环流化床、海水脱硫法等十余种,其中,在“十一五”期间,石灰石—石膏湿法在已经签订合同、在建和投运的火电厂烟气脱硫项目中所占比重达90%以上[32]。而这很大程度是由于环保部门的相关技术标准对于此项业已成熟的技术的认可,认定其“对二氧化硫的脱除率可以达到95%以上”;而且,与之形成鲜明对照,环保部在2011年发布的《“十二五”主要污染物总量减排核算细则》中对烟气循环流化床、炉内喷钙炉外活化增湿、喷雾干燥等(半)干法等脱硫技术的评价却不甚理想,认为其“在安装脱硫剂自动投加和计量系统、DCS能反映出脱硫系统运行实际情况时,根据在线监测烟气出口与入口二氧化硫平均浓度确定综合脱硫效率,综合脱硫效率原则上不超过80%”。这样的判若云泥的对比结果,俨然为污染企业的技术选择提供了一种明确的诱导,开始大力引进湿法脱硫技术,使之成为最主流的脱硫技术。事实上,一些企业在生产实践中发现:由于严格参照国外技术的规范,早期的湿法脱硫装置会安装脱硫烟气再热装置(GGH),“由于电力企业对脱硫前电除尘器的维护不够重视,加之电除尘器选型偏紧,甚至偏小,遇到煤种变化或建设、运行维护不当,电除尘器效率大幅下降,造成GGH装置堵塞、结垢严重,导致脱硫装置运转率大幅度下降”,但是,将GGH拆除后,堵塞的细微颗粒将会直接排入大气;并且,湿法脱硫虽然对二氧化硫的脱除率高达95%以上,但是对三氧化硫的脱除率仅20%左右,特别是“增加SCR脱硝设施后,脱硝催化剂的作用使得二氧化硫向三氧化硫的转化率进一步提高”。为了解决上述问题,降低细颗粒物和三氧化硫的排放浓度,一些企业会加装湿式电除尘器,然而,这必然会导致用电量的大幅提升,进而需要消耗更多的燃煤,“如果多烧1%的煤,脱硫效率提高1%,就相当于什么都没干”,实质上并未能够真正解决环境问题。而由于环保部门对于循环流化床的脱硫效率认定并不理想,因此,让背负减排压力的电力企业对此项技术充满顾虑,而一些企业则尝试对流化床技术进行工艺改造与创新,使之提升了自身的脱硫效率,并且有效避免了湿法脱硫所可能产生的问题[33]。

由此可见,基于现实情境中环境污染特征而进行的环境技术创新能够更有效、更有针对性地解决环境问题。但是,由于政府监管部门在政策制定过程中制定了相应的技术标准,对相关技术的可行性与效率进行了官方认定,这样的监管方式实质上并未能有效地解决问题:在以指标分配为特征的压力性监管体制下,企业自身对于环境污染的治理并没有较强的主动性,其动力主要来源于政府的任务分配,因而,作为“代理人”,企业也无意承担减排行为的失败责任及其潜在风险。出于风险规避的理性人动机考量,其最优的选择就是服从政府的要求或是建议,引进符合技术标准规定的技术或设备,而不是自行开展技术创新。而且,环境污染的产生是一个包含了生态、社会、技术等全方位的系统性问题,单纯考量特定的技术问题,并试图“在原有技术系统内进行的单一技术的渐进性改进或对原技术系统进行优化的方式”[34]来达到污染控制目标,并非明智之举。

3.3 运动式治理的非预期性反应

“十五”期间环境指标未能完成,无疑给政府提供了一个教训:在“十一五”规划中,运动式的政策执行策略替换了原先无法奏效的常规性政策执行手段。不同于常规性政策执行的循规蹈矩和面临的资源制约,运动式治理依赖于充沛的资源和较大的权限,政府出台一系列相关政策,要求企业在规定时间内完成节能减排集中整改。伴随着日益强化的环保监督和奖惩措施,污染企业有更大的动力去执行政策、完成相关指标。但是,由于国家的相关环境政策采用指标化的管理模式,对于环境质量改善的任务做出了限时、定量的要求,则恰恰使得作为监管对象的企业失去了自主行为选择的能力。在《国务院关于印发国家环境保护“十一五”规划的通知》中规定:“要建立评估考核机制,每半年公布一次各地区主要污染物排放情况、重点工程项目进展情况、重点流域与重点城市的环境质量变化情况。在2008和2010年底,分别对《规划》执行情况进行中期评估和终期考核,评估和考核结果要作为考核地方各级人民政府政绩的重要内容。”这样的监管模式带来了“稀缺的制度供给”和“极端的任务需求”并存的格局。在严格的环境监管政策的诱导下,企业所面临的外部环境发生变化,其所“执行新技术的决策不再是扩大市场份额的一种市场行为,而是在硬约束限制下满足在市场上生存的基本标准”,即在规定的时间内,环保技术必须采用,环保设备必须上马[35]。由于考核周期较短、考核次数频繁,企业作为监管对象,势必会在短时间内释放出对于环保减排相关技术方面的需求,而当时的环境技术市场却并不完善,因而短时间内利润空间的膨胀,使得环保技术服务类企业可以坐享政策红利,而无需通过技术创新来获取相应的市场份额,弱化了其技术创新的动机。

以脱硫任务为例,在“十一五”规划中做出了明确要求,“‘十一五’期间,加快现役火电机组脱硫设施的建设,使现役火电机组投入运行的脱硫装机容量达到2.13亿千瓦”,并且,在2006年,由当时的国家环保总局代表国务院,相继与相关省级政府、五大发电集团签订了“脱硫责任书”,省级政府则继续与下一级政府签订类似责任状,指标依次分解,压力依次传递。2007年国务院通过了《节能减排综合性工作方案》,并成立以时任总理温家宝为组长的“国家应对气候变化及节能减排工作领导小组”;发改委与环保部门联合出台政策,要求火电厂安装脱硫设备,形成了一场“由政府引领的自上而下的脱硫风暴[36]”。

政策的引导给脱硫市场灌注了极大活力,根据国家发改委《关于加快火电厂烟气脱硫产业化发展的若干意见》中的测算,根据“十一五”期间的国家脱硫设施需求,脱硫产业的市场规模将达到400亿元。然而,“国内的专业脱硫公司本来就为数不多,脱硫项目的招投标骤然增加,现在市场需求猛增”,连进入市场不久的脱硫公司“一年之内也拿到了将近10亿元的合同”,一些能够获得高额利润的企业自然失去了继续创新的动力,一味地向国外引进技术和设备。但是,这样的盈利模式也导致了脱硫市场的盲目竞争,对国外技术和设备的过度依赖大大降低了国内脱硫建设企业的进货议价能力,产品的同质性亦加剧了行业内的价格竞争,相互压价又使得企业的利润空间被严重压缩,从而大幅削减研发支出,更是极大地弱化了自身的创新能力[37]。正是由于环境技术含金量不高、自主创新能力较弱,制约了中国环保产业的发展,截至2012年,中国大气污染治理行业总体产业规模为975.1亿元,其中,脱硫产业规模总体上趋于平稳,整体产业规模刚刚超过132亿元;脱硝行业产业规模约为544.5亿元,总计新增脱硝机组容量1.53亿千瓦;除尘行业的市场规模则接近300亿元[38]。“中国未来环境污染治理有巨大的市场需求,但目前全国的环保企业有2万多家,产值却只有几千亿元的规模,中国的环保产业需要长远的发展,还需不断挖掘潜力[39]”。

在此期间,一些国内大型脱硫服务公司为了快速获得利润并长期占据市场份额,很少将精力投入到自主设计研发上,而是重复引进技术和设备,截至2006年末,“国内已建成的脱硫装置中有近60%的设备从国外进口,国内公司只负责土建和安装”,仅仅承担一些低端工作,难以将核心技术消化吸收。国内脱硫企业与外方合作的方式主要有三种:①将项目中的核心技术设计部分转包给外方企业;②就单项技术与外方企业进行技术合作;③一次性买断若干年技术使用权。而且,由于环境技术具有很强的易复制性,国外企业在技术合作时担心技术专利被窃取,通常不会将最新的技术产品进行转让[40]。由于国外技术在脱硫市场中占据了绝对的统治地位,因而,作为需求方的发电企业,对于自主研发的脱硫技术并不信任,往往“要求该项技术已稳定运行三年或五年以上”,更倾向于选用国外技术,因此,“自主产权的脱硫技术多应用于中小型燃煤锅炉,少有机会在大机组上应用实践”,最终导致自主创新技术失去了发展空间[41]。

从某种程度上讲,中国环境技术创新水平的退步与政府的环境监管方式密切相关。严格的、指令式的指标分配,的确能够将国家的环保减排需求有效地转化为污染企业的技术需求,但是,政策本身过于注重强制性,过于追求时效性,从而对于污染企业形成了一种前所未有的压力。在这种压力之下,企业的技术需求必须在短时间内得到满足,从而催生了环境技术和设备的市场急剧膨胀。进而,由于环保产业和市场本身尚未发育成熟,各类市场主体的规模和能力尚不健全,作为“委托方”的污染企业和作为“代理方”的环保技术服务企业之间的平衡被打破,逐渐进入一个由环保服务企业为主导的“卖方市场”。巨大的市场份额使得环保技术服务企业的技术创新动机逐渐弱化,更加依赖于国外技术,继而,由于国外环保技术的重复引进则进一步致使企业之间的竞争加剧,恶性竞争格局的形成必然会压缩企业的利润空间,从而更加无力保障技术研发支出份额,创新能力更加弱化。

3.4 小结

综上所述,“十一五”规划的环境政策虽然将环境监管力度提升到前所未有的高度,但是,在具体执行过程中却未能有效推动环境技术创新能力的提高,仅仅是实现了环境技术扩散水平的高速发展。之所以会产生这种现象,其实质是由于环境监管政策在作用过程中存在以下问题:①在环境政策的执行过程中,由于主客观条件的限制,发生了目标替代,工作重心由“政策结果”偏移到了“政策产出”,将环保技术和设施的采用情况作为主要目标,而使得环境质量的改善这一核心目标退居次要地位;②作为环境政策的辅助要件,技术标准对于环境技术的规定触发了企业的风险规避行为,使之更加倾向于采用标准所规定的技术而非自主的技术创新,从而有效回避了环境治理失败所蕴含的潜在风险;③环境政策的运动式治理方式,对减排所做出的定时、限量的要求,打破了现有条件下环境技术市场的供需结构平衡,使得环境技术服务企业的利润空间迅速膨胀,而弱化了其自身的技术创新动力。之所以会出现上述现象,实质上是在环境监管中企业的主体地位并不健全,市场机制也未能充分发挥作用。

4 深层原因:现行监管方式弱化了企业主体地位

在力度日益加大的环境监管压力之下,环境技术创新和技术扩散呈现出截然不同的发展趋势。之所以会出现这样的格局,深层次原因在于现有的监管方式使企业的主体地位弱化,企业并不是以一个健全的市场主体的身份来承担自身对于环境污染的责任,而是以从属政府监管主体的方式来分担政府对于环境监管的责任,企业的行动力基本上来源于外生的制度压力,则不得不以象征性行动回应[42-43]。

对于这一问题的解释应当回归到政府环境监管的具体语境中,当政府对于环境污染采取压力式、运动式的监管方式,不仅是在政府科层体制内部实现了主体间关系的重构和权力的重新分配,事实上也重构了政府与企业,甚至是政府与市场的关系。当环境监管部门在实施具体的监管执法工作时,由于对政策意涵的解读出现偏差、自身意愿的缺失、执法条件的限制等诸多方面的主客观原因,往往会出现政策目标替代的现象,将原本仅发挥辅助作用的“政策产出”作为监管的主要目标,而本应致力于完成的“政策结果”却悄然退居次席,甚至被忽略不计。而正是由于“政策产出”可以通过标准化的方式予以量化,易于衡量,并且相对于“政策结果”而言,更容易显现成果,符合科层体制之内的政绩考核要求,所以,其在具体的执法实践中得到广泛应用。然而,“政策产出”原本只应具有参考意义,一旦作为终极目标,便会使“路径”与“目标”的关系本末倒置,而当“政策产出”被作为目标而加载到作为监管对象的企业身上,则难以将其行为引导至预想的“政策结果”,难以使之对自身的污染行为承担责任。企业与生俱来的“利益最大化”动机,若要使之以市场主体的身份承担环境保护的责任,就势必要通过兼容性激励机制的设计[44],将其利益诉求和环境保护的公共需求实现有机统一,为其利益诉求提供一个较为合理的出口和通道,使其原本基于环境污染而实现的利益诉求能够通过另外的渠道得以满足,这样方能调动其对于环境保护的积极性和主动性。然而,现有的监管方式无疑是沿着科层序列,将监管压力逐级传导下来,并跨越科层体制的组织边界,将这种压力延伸至企业,使得企业在环境监管过程中成为从属于政府科层体制的角色,不得不为政府的监管目标服务。如此一来,由于监管部门将注意力更多地集中于对“政策产出”的考量,难免也会对企业行为产生一种诱导,在利益最大化和监管严厉的双重诱因驱使之下,企业也会以最小代价完成政府的“政策产出”任务,而并不关心环境问题的解决。而企业这种“为了完成任务”的动机,也就意味着企业与政府之间存在利益上的一致性,能够在监管中实现更多的默契,甚至是“共谋”,更进一步地将环境监管的“政策结果”虚饰了,只需按照要求安装治污设施便能够应付监管执法,而真正的治污绩效则相对次要。

在监管执法中,监管部门的目标替代行为使得企业通过技术创新实现环境质量改善的意愿被弱化,而技术标准的确立与执行,则进一步使得企业的环境技术创新的能力被弱化。事实上,美国的《清洁空气法》关于排放限制的相关规定也具有“技术强制”的功能,但是,其重点在于“联邦各州实施计划把为达到国家空气质量标准而需要的排放限制规定在采用一定先进控制技术才能达到的水平上,至于为实现这种排放限制而采用什么技术,由污染者自己选择或发明。因此技术强制就是为改善环境空气质量强迫污染者采用先进的污染控制技术[45]”。“技术强制”是通过设置一个较高的环境质量标准,利用法律的强制力迫使污染者寻找或发明新技术从而为自己找到出路,并基于市场竞争机制为先发明实用、有效的污染控制技术的企业或个人提供占领市场和获利的机会,以一种外在的驱动、间接的方式推动污染者进行技术革新、改善生产经营状况,切实履行其对环境的责任,而并不是对当事人权益产生直接影响的行政行为[46]。环境政策的激励作用主要取决于两个方面的因素:环境政策的类型,以及政策作用的对象所接收到的信号特征。技术标准是一种特殊的制度规范,一般情况下侧重于强化末端治理技术的应用[47],无论其是否具有强制性意义,都会向监管对象传递监管主体的意愿和倾向。由于在政府所主导的环境监管模式中,企业只具有有限的主体地位,并从属于政府部门的环境监管实践,致力于完成政府所下达的任务和指标,因此,其必然会较为主动地捕捉政府所表达出的意愿和倾向,并极力地以此为行为的标准和规范。只有这样,企业才能从行为上获得足够的合法性,从而在其生存与发展过程中与政府保持更加密切的互动。企业趋从于技术标准的要求,引进并采用符合规范的技术,这样的选择必然会产生一定的机会成本,企业出于利益最大化的考量,难免会摒弃另外的选项,如技术创新。但是,企业的“核心竞争力就在于核心生产技术的内源性定制能力”,环境技术的引进则是依赖于组织之外的专业组织的技术“外源定制”[48],“外源定制”的技术更加侧重于污染的末端治理,而环境技术创新能力的意义就在于企业通过自主创新将环境保护融入到企业生产过程中,不是单纯地依赖于引进末端治理设备。这样的问题所导致的结果必然是企业的环境技术创新能力弱化,无法充分利用环境监管的契机完成自身产业结构的系统优化,以获得长久的竞争优势,并且最终传导到环境质量,使之难以实现根本性改善。

中国的环境政策大多局限于控制政策本身和实施政策所需的措施,并假设这些措施均能完全执行。基于这样的假定,就难免忽视了企业作为一个由利害关系基本一致的成员组成的群体所形成的坚强“利益刚性”,以及其对政府监管所采取的各种规避、应对措施[49]。在这样的政策运行机制之下,环境技术创新主体被分割为两个相对独立运行的部分,分别是技术供给方和技术需求方,作为技术需求方的污染企业,往往会选择“成本最小的技术治理污染减小排放,使其仅仅小于标准[50]”。由于污染企业的目标仅仅在于完成政府的任务,在这种目标的驱使下,作为技术供给方的环境技术服务企业自然也不会将改善环境作为目标,而是致力于满足客户的诉求,仅仅立足于帮助污染企业更好地合规,即利用自身的环境技术优势,协助企业“完成任务”。因而,很多环境技术服务企业只是针对政府所管控的特定污染物,而非根据企业自身特点设计相应的减排方案,长期依赖于引进、利用成熟的环保工艺从事设施设计和设备安装的工作,且报着“头痛医头、脚痛医脚”的态度应对实际中碰到的技术问题。但是,本土企业的技术引进“需要先通过商业谈判来获得技术转让或取得许可,而商业谈判的复杂性可能会使得技术转让或许可的实现经历较为漫长的等待”,这在一定程度上减缓了环境技术推广和应用的速度[51],因而其通过技术转让方式所引进的技术往往“不是最先进的核心技术,而同时这些引进海外技术的企业很多创新动力不足,研发能力薄弱,只是利用国内廉价的劳动力和土地资源,以及较低的环保要求,对引进的技术简单地加以应用,进行生产和制造,并通过牺牲产品质量和可靠性来降低价格,以此形成自身的市场竞争力[52]”。

5 结语

环境监管政策的价值就体现在其通过对技术进步路径的拓宽,进而实现对于生产力的促进和环境质量的改善。而环境技术进步是体现在技术模仿、引进和创新等多种不同的维度上,其核心则是在于技术创新能力的提升。因此,在“十三五”规划的执行中,政府应当进一步转换角色,即便是基于环境改善的目标,也要尽可能地减少对企业经营活动的微观干预,使企业能够以一个健全的市场主体身份来承担自身对于环境污染的责任。作为发展中国家,中国政府应当在方便企业模仿发达国家先进技术和激励企业进行创新之间取得平衡,制定并执行一个最优水平的环境监管政策强度。这对于中国而言,既能够激励本土企业进行创新投入,也同样是建立一个功能性的市场的一部分,通过健全和完善企业作为市场主体的地位和功能,激发市场在环境监管甚至国家治理中的活力与积极性[53]。

[1]贾维尔·卡里略—赫莫斯拉,巴勃罗·戴尔里奥·冈萨雷斯,托蒂·康诺拉.生态创新——社会可持续发展和企业竞争力提高的双赢[M].闻朝君,译.上海:上海世纪出版集团,2014:55.

[2]杨俊,陆宇嘉.基于三阶段DEA的中国环境治理投入效率[J].系统工程学报,2012(5):699-711.

[3]EATON Jonathan,KORTUM Samuel.Trade in ideas patenting and productivity in the OECD[J].Journal of international economics,1996,40(3),251-278.

[4]ACEMOGLU Daron,AGHION Philippe,ZILIBOTTI Fabrizio.Vertical integration and distance to frontier[J].Journal of the European economic association,2003,630-638.

[5]邓海滨,廖进中.制度因素与国际专利流入:一个跨国的经验研究[J].科学学研究,2010(6):853-857.

[6]CLEFF Thomas,RENNINGS Klaus.Determinants of environmental product and process innovation[J].European environment,1999,9(5),191-201.

[7]HAMLON Walker.Necessity is the mother of invention:input supplies and directed technical change[J].Econometrica,2015,83(1),67-100.

[8]金碚.高技术在中国产业发展中的地位和作用[J].中国工业经济,2004(5):5-14.

[9]CHEN Yongmin,PUTTITANUN Thitima.Intellectual property rights and innovation in developing countries[J].Journal of development economics,2005,78(2),474-493.

[10]DIWAN Ishac,RODRIK Dani.Patents,appropriate technology,and North-South trade[J].Journal of international economics,1991,30(1),27-47.

[11]TAYLOR Scott.TRIPS,trade,and growth[J].International economic review,1994,361-381.

[12]YANG Guifang,MASKUS Keith.Intellectual property rights,licensing,and innovation in an endogenous product-cycle model[J].Journal of international economics,2001,53(1),169-187.

[13]王丽萍.中国环境技术创新政策体系研究[J].理论月刊,2013(12):176-179.

[14]殷砚,廖翠萍,赵黛青.对中国新型低碳技术扩散的实证研究与分析[J].科技进步与对策,2010(23):20-24.

[15]王青,冯宗宪,侯晓辉.自主创新与技术引进对我国技术创新影响的比较研究[J].科学学与科学技术管理,2010(6):66-71.

[16]王亚华,齐晔.中国环境治理的挑战与应对[J].社会治理,2015(2):3-13.

[17]吕永龙.R&D全球化的基本态势及其影响[J].科学新闻,2000(47):9.

[18]孙亚梅,吕永龙,王铁宇,马骅,贺桂珍.基于专利的企业环境技术创新水平研究[J].环境工程学报,2008(3):428-432.

[19]刘青海.演化经济学框架下环保技术扩散研究——以熔炼压缩炼铁技术的扩散为例[J].科技进步与对策,2011(11):156-160.

[20]BOHTE John,MEIER Kenneth.Goal displacement:assessing the motivation for organizational cheating[J].Public administration review,2000,60(2),173-182.

[21]STONE Deborah.Policy paradox and political reason[M].New York:HarperCollins,1988:141.

[22]PATTEN Dennis.The accuracy of financial report projections of future environmental capital expenditures:a research note[J].Accounting,organizations and society,2005,30(5),457-468.

[23]王圣志,郭远明,孙彬.保环境还是保政绩,地方环保部门两头为难[N].经济参考报,2006-09-29(02).

[24]李国军.环境技术管理如何创新与发展?[N].中国环境报,2015-03-19(03).

[25]李月英.环境标准实施有效性如何保障[N].中国环境报,2014-05-05(02).

[26]吕永龙,梁丹.环境政策对环境技术创新的影响[J].环境污染治理技术与设备,2003(7):89-94.

[27]CORRAL Carlos Montalvo.Sustainable production and consumption systems—cooperation for change:assessing and simulating the willingness of the firm to adopt/develop cleaner technologies.The case of the in-bond industry in Northern Mexico[J].Journal of cleaner production,2003,11(4),411-426.

[28]司建楠.治污先导研发储备制度亟待建立,我国大部分环境技术落后[N].中国工业报,2014-11-17(A2).

[29]梁嘉琳.污染事件高发,专家称重金属落后产能成毒源[N].经济参考报,2012-08-01(03).

[30]汤姆·泰坦博格.污染控制经济学[M].高岚,李怡,谢忆,译.北京:人民邮电出版社,2012:183-187.

[31]宋华琳.论行政规则对司法的规范效应——以技术标准为中心的初步观察[J].中国法学,2006(6):122-134.

[32]冯学泽,施新荣.脱硫脱硝,节能减排进入新发展阶段[N].人民日报海外版,2009-07-29(08).

[33]刘秀凤.燃煤电厂还能更低排放?[N].中国环境报,2014-12-11(09).

[34]GEELS Frank.Processes and patterns in transitions and system innovations:refining the co-evolutionary multi-level perspective[J].Technological forecasting and social change,2005,72(6),681-696.

[35]李瑾.环境政策诱导下的技术扩散效应研究[J].当代财经,2008(7):18-23.

[36]LIU Nicole Ning,et al.Campaign-style enforcement and regulatory compliance[J].Public administration review,2015,75(1),85-95.

[37]张泽.脱硫市场前景喜中带忧[J].环境,2006(10):27-29.

[38]贺春禄.大气治理之虞:“低价陷阱”[N].中国科学报,2013-12-11(05).

[39]孙仁斌.“环保十条”带动万亿市场,中国环保产业为何一声叹息[N].国际先驱导报,2015-05-15(12).

[40]史春杨.政府信誉引来国外环保先进技术[N].无锡日报,2014-03-10(A02).

[41]张泽.中国脱硫核心技术何时走出迷途[J].环境,2006(10):30-32.

[42]肖红军,张俊生,李伟阳.企业伪社会责任行为研究[J].中国工业经济,2013(6):109-121.

[43]缑倩雯,蔡宁.制度复杂性与企业环境战略选择:基于制度逻辑视角的解读[J].经济社会体制比较,2015(1):125-138.

[44]陈建国.以兼容性激励机制促进环境与经济协调发展——以山西省为例[J].公共管理学报,2012(3):41-50.

[45]王曦.美国环境法概论[M].武汉:武汉大学出版社,1992:255.

[46]方堃.环境技术强制法律制度研究[J].华东政法学院学报,2014(1):42-47.

[47]HEATON Gallon.Environment polices and innovation:an initial scoping study.Report prepared for the OECD environment directorate and directorate for science,technology and industry[R].1997.

[48]邱泽奇.技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例[J].社会学研究,2005(2):32-54.

[49]邓峰.基于不完全执行污染排放管制的企业与政府博弈分析[J].预测,2008(1):67-71.

[50]魏澄荣.环保技术创新的市场制度障碍及其优化[J].福建论坛·经济社会版,2003(12):17-19.

[51]徐升权.适应和应对气候变化相关的知识产权制度问题研究[J].知识产权,2010(5):19-64.

[52]罗来军,朱善利,邹宗宪.我国新能源战略的重大技术挑战及化解对策[J].数量经济技术经济研究,2015(2):113-128.

[53]CHEN Yongmin,PUTTITANUN Thitima.Intellectual property rights and innovation in developing countries[J].Journal of development economics,2005,78(2), 474-493.

EnvironmentalRegulation’sImpactonEnvironmentalTechnologyDevelopment——FocusonEnvironmentalTechnologyInnovationandDiffusion

Dong Yang1,2

(1.National Academy of Innovation Strategy,CAST,Beijing 100012,China;2.Institute of Science and Development,CAS,Beijing 100190,China)

Chinese environmental technology trends show a clear paradox:environmental technology diffusion develops rapidly,but environmental technology innovation didn’t,even since the“11th Five-Year Plan”,it began to take“downhill”because of the increase in environmental regulation.As a result of the phenomenon of target substitution in policy implementation,technical standards have triggered the risk avoidance of enterprises and the unintended response caused by sports governance,the diffusion number of technical patents and the number of inventions gradually runs in the opposite directions.The main reason is that the government’s supervisory behavior and supervision methods have weakened enterprise’s maket subject and its principal role for enrironmental governance.

Environmental regulation;Technology diffusion;Technology innovation

G301

A

中国科协“高端科技创新智库青年项目”(DXB-ZKQN-2016-007)。

2017-01-12

董阳(1989-),男,安徽舒城人,中国科协创新战略研究院—中国科学院科技战略咨询研究院博士后、助理研究员;研究方向:环境政策、科技政策、公共组织管理。

(责任编辑 沈蓉)