“中国英语”视角下汉-英双语者英语思维能力模型的构建

张永军, 徐春山

(1. 安徽建筑大学 外国语学院, 合肥 230022; 2. 中国科学技术大学 认知神经心理学实验室, 合肥 230001)

“中国英语”视角下汉-英双语者英语思维能力模型的构建

张永军1, 2, 徐春山1

(1. 安徽建筑大学 外国语学院, 合肥 230022; 2. 中国科学技术大学 认知神经心理学实验室, 合肥 230001)

对“中国英语”与汉-英双语者的英语思维能力两个概念及二者的对接进行探讨,在此基础上提出研究假设:汉-英双语者的两种语言水平及汉语思维能力都与其英语思维能力相关;汉-英双语者的英语思维能力模型具备前述三个构件,且各构件所在层次高低由其对英语思维能力的贡献大小决定。通过实验,结合偏相关分析、多元回归分析论证了研究假设,并成功构建了预期模型,重点阐释了模型对于高校英语专业课程设置的参考意义。

中国英语;汉-英双语者;英语思维能力;模型构建

一、引言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)[1]指出:各级教育机构应创新人才培养模式,注重学思结合,营造独立思考、自由探索的良好环境。《纲要》要求教育工作者不仅要传授学生知识,更要培养其运用所学知识进行思考的能力。若将《纲要》精神贯彻到大学英语教学中,则应在传授大学生(汉-英双语者)英语语言知识的同时,大力培养其英语思维能力,最终提高其英语运用水平。本课题组在《汉英双语者英语思维能力之关联因素探析》[2](以下简称《探析》)一文中,曾对影响汉-英双语者英语思维能力发展的因素进行了梳理,本研究以“中国英语”理论为视角,对该命题进一步深入探索,在定量研究基础上尝试构建汉-英双语者英语思维能力模型。若模型得以构建,则可据此为汉-英双语者英语思维能力的评价研究奠定理论基础,同时对其英语思维能力的提高提出具体解决方案,并可在高校的课程设置方面提供合理建议。

二、“中国英语”理论内涵

在英语的国际化过程中,出现了诸多带有本土语言特点的英语变体,如美国英语、新加坡英语、印度英语等。Kachru将这些英语变体划分为“内圈英语”、“外圈英语”及“扩展圈英语”[3]48-74;其中“内圈英语”设定标准(norm-providing),“外圈英语”发展标准(norm-developing),“扩展圈英语”依赖于“内圈英语”所设定的标准(norm-depending)。各英语区域变体都以内圈英语的规范为共核(common core),同时也在音位、词汇、句法和语篇信息结构等方面不同程度地带有自身个性特征。英语在中国的传播和使用也必然会促成“中国英语”的产生和发展,“中国英语”是客观存在的,是英语在国际化过程中产生的诸多英语国别变体中的一种[4-6]。

鉴于语言使用者和语言的构成要件相比其他角度而言更能体现一种语言或语言变体的特性[3],我们界定了“中国英语”的内涵,即讲汉语的中国人使用的一种英语变体,隶属于“扩展圈英语”;该变体既具备各种英语变体的共核特征,又在音位、词汇、句法和语篇结构等方面具有中国特有的本土化英语特征。

三、汉-英双语者英语思维能力及其与“中国英语”的对接

将汉-英双语者的英语思维能力这一课题置于“中国英语”的理论视角下进行研究,既是由语言与思维的关系[7]621-622决定的,更是英语在中国本土化[6]的必然要求。汉-英双语者的英语思维能力理应不同于英语本族语者,是与独具特色的“中国英语”及其所依存的社会背景紧密联系的。

因此,在本研究中,我们对汉-英双语者英语思维能力进行再界定:在性质上,英语思维能力是以自然语言为载体的一种语言思维能力,是双语者在其英语学习中所形成并应当具备的一种能力;在功能上,是在汉语(语言知识和语言思维两个层面)的必要参与下,双语者以英语和汉语这两种自然语言为工具,理解英语语言输入和完成英语语言输出的能力,汉语参与量的多少和参与的效果既取决于其英语语言水平,同时也取决于其汉语语言水平;在构成要件上,双语者的英语思维能力既包括各英语变体使用者的思维能力中所共有的“共核”元素,又具备汉语使用者特有的思维模式和特性。

那么我们在中国的社会环境下探究汉-英双语者的英语思维能力时,也就必然不能离开“中国英语”这一英语语言变体。“中国英语”包括汉语所具备的“个性”特征及其与英语所共有的“共性”特征,“个性”和“共性”在汉-英双语者的英语思维能力的发展中都会得到体现。

四、研究假设

为了使本研究的框架更加直观化,我们绘制了“中国英语”理论下语言与思维的构成图(见图1)。

图1 “中国英语”理论下语言与思维构成图

如图1所示,“中国英语”理论下的语言与思维构成图由一个同心圆表示,由语言水平和思维能力两大部分构成,语言水平包括词汇知识(音位、语义)和句法知识。内圆代表各英语变体的共核,外圆环部分是汉语在词汇、句法和思维层面上有别于英语的个性特征。共核包括音位、语义、句法和思维四个部分。之所以将音位和语义放在一起,是因为词汇是音、义结合的能独立运用的最小单位[8]92,是概念在每种语言体系中的表现形式。共核中的概念是使用汉语和英语的人所共有的,汉、英词汇的具体表现形式(形态、发音)的差异性不影响两个概念的共有性,与该部分相对应的是圆环中A部分即汉语中特有的概念。共核中的句法部分代表汉语和英语所共有的句法规则,有研究用15种语言的依存句法树库,通过语言复杂网络的聚类研究,发现汉语与英语的句法相似性达到80.73%[9],与共核中句法相对应的是圆环中C部分即汉语中特有的句法规则。共核的第三部分是思维,汉-英双语者和英语本族语者对于客观世界的认识论和方法论是一致的,认识主体的思维活动是具有共性的,如对客观现象进行归纳概括、分析、演绎以及对主体的思维过程进行监督等,与该部分相对应的是圆环中的B部分,即除了与英语本族语者共同具备的思维模式之外汉英双语者所特有的思维特征,这样的思维特征在双语者的书面表达和口语表达中都或有体现。图中阴影部分即汉-英双语者的英语思维能力,是本研究的重心所在。 该图所体现的核心思想就是汉-英双语者的英语思维能力在语言水平和思维能力两个维度上都会与母语有所关联。

基于上述分析,我们提出以下研究假设:

H1:汉-英双语者的汉、英两种语言水平及汉语思维能力都与其英语思维能力相关。

H2:汉-英双语者的英语思维能力模型可分三个层次,即双语者的英语语言知识水平、汉语语言知识水平、汉语思维能力,层次的上下顺序可根据各层次变量对英语思维能力的贡献大小决定。

五、研究方法及数据分析

(一)被试

被试为安徽建筑大学本科三年级的三个自然班学生,共97人,所有被试的母语为汉语,第二语言为英语,且学习英语时间均达到8~10年,已具备较为稳定的汉语语言水平和汉语思维能力,以及一定程度的英语语言水平和不断发展的英语思维能力,符合本研究对于被试双语特征的要求。因本研究的重点是一般意义上汉-英双语者的英语思维能力,因此不对被试的专业和英语熟练程度进行控制。

(二)研究工具

在本研究中,我们需要获得被试的英语思维能力、英语语言水平、汉语语言水平、汉语思维能力的四项数据,因此采用不同的实验材料对被试分别进行四项测试。

1.英语思维能力的测试

概念是思维的基本要素[8],因此双语者是否形成英语概念系统是衡量其是否具备相应英语思维能力的重要标准。概念可以通过词语进行词汇化。我们首先选用了30个句子填词题作为该测试工具的第一部分,每个句子都有一对语义相关的两个英语单词(如problem与question,injure与hurt等)供被试选择。每一对英语单词在本族语者看来语义相关但其意义有所区别并且能正确运用于具体的语境中,但对于被试而言,每一词对均可被翻译成相应的汉语词,因此在本测试中的表现可表明其英语概念系统的完备程度,进而可反映其英语思维能力的强弱。

鉴于本研究在对英语思维能力的界定中同时强调理解语言输入和完成语言输出两个方面,所以我们选用了10个句子翻译填空题作为该测试工具的第二部分。被试须在正确理解每个句子(语言输入)的基础上完成翻译(语言输出)。翻译任务会涉及中国社会中所特有的一些词汇或句子,这些词汇或句子会经常性地出现在政治、经济、文化领域,被试能否理解这些词汇或句子并用恰当的英语翻译出来可一定程度上反映其英语思维能力的强弱。

题目编制完成后,我们对于该测试工具的信度和效度借助SPSS19.0软件在一个自然班中进行了检验。在信度检验中,有4个项目因在区分度检测中未呈现显著性差异而被删除。保留的包括36个项目的测试工具的信度α=0.813,信度水平较高;然后我们通过因子分析来检验测试工具的效度,提取出公共因子两个,各因子项目的负荷值介于0.526至0.878之间,因子累计方差贡献率达63.78%,测试工具效度较好。

2.英语语言水平的测试

在二语习得研究领域,研究者一般采用词汇和句法结构来衡量学习者的二语水平[10-11],因此本研究中双语者的汉、英两种语言水平都以其对于每种语言的词汇和句法的掌握程度来衡量,通过测试来获得其英语语言知识水平的数据。测试材料选自历年TEM-4中相关的语法题和词汇题,共40题。TEM-4是全国性考试,在试题正式投入使用前均经过信度和效度检验,因此本研究不再重复检验。

3.汉语语言水平的测试

鉴于多数被试在高考前都对全国普通高考的历年语文试题做过强化练习,因此本测试材料选自历年成人高考试题,包括读音判断、词语书写判断、词语运用判断、句子语病判断、关联词用法等共25题。在本测试中包括了一些在政治、经济、文化等方面具有中国本土特色的词汇。本测试工具的各题项也出自全国性考试试题,因此信度和效度皆有保证。

4.汉语思维能力的测试

文秋芳曾就中国外语类大学生的思维能力做过相关研究并设计了思辨能力量具[12],根据本研究的需要,我们对此量具的结构进行了适当调整和扩充,删去了考查被试形式语言思维的数字题和考查形象思维的图表题,增加了概括题和类比题;并将题量设定为30题。修订后的量具测量的是被试的概括、分析、判断、推理、评价、类比等自然语言逻辑思维能力,本测试以该量具为工具,对被试的汉语语言思维能力进行测试。对该测试工具的信度检验结果显示α=0.782,符合测试要求。在通过因子分析检验该工具的效度时,结果显示多数题项进入不了因子,且少量进入因子的题项也难以对其类别进行提炼。所以我们通过对各题型进行两两相关分析来进行效度检验,结果显示各题型间相关系数介于.398和.836之间,且显著性水平也均达到.05或.01。同时我们假设若工具的效度符合要求,那么被试的汉语思维能力水平应与其汉语语言知识水平呈正相关,检验结果显示,二者在.01水平上相关系数达到.401,假设得到验证。因此该测试工具具备较好的效度。

此外,在林崇德的研究中提到了思维主体对思维过程的监控[13],文秋芳等在其研究中将这种监控定义为元思维能力[14]。我们认为元思维能力是汉语思维能力的必要组成部分,但量具本身对被试的汉语元思维能力无法进行直接测试。因此,在本测试环节我们采用有声思维法,要求被试戴上耳麦,在答题时将自己的出声思维进行录音,测试结束后由测试人员对这些录音材料进行分析并提取其中的元思维因素,从而推断出被试的元思维能力。分析判断的标准有两条:一是在元思维活动中认知策略(调节、监测、检查、检验等)的使用;二是策略的使用是否帮助其给出了正确答案,只对那些有助于被试做出正确答案的元认知活动予以赋分。

(三)研究步骤

本实验涉及测试较多,为了避免英语与汉语的相互干扰及被试倦怠情绪的产生,实验分两个阶段进行。

第一阶段包括英语思维能力及英语语言知识水平的测试,英语思维能力测试时间为40分钟(其中句子填词15分钟,句子翻译25分钟);英语语言知识水平的测试时间为40分钟。第二阶段包括汉语语言知识水平测试(40分钟)及汉语思维能力测试(50分钟)。在汉语思维能力测试之前,所有被试均接受了有声思维方法的培训,从而使其掌握有声思维的操作流程和要求。第一阶段与第二阶段相隔两个教学周。

在每个测试之前,我们对所有被试说明测试目的并声明测试结果与其学业成绩无关;同时,为了避免被试出现焦虑心理,所有测试均安排在课堂时间进行,从而最大限度地确保实验数据的客观性。汉语思维能力测试在语音室进行,被试佩戴耳麦在电脑上完成测试,每台电脑均安装录音软件Cool Edit 2.1。所有测试均有两位老师在场施测。

(四)数据分析

对所有试卷进行整理并去除无效试卷,收回有效试卷90套(每套均含上述4份试题)。为了便于分析,我们将所有数据转换成百分制。转换后的数据全部录入SPSS19.0软件进行数据分析。

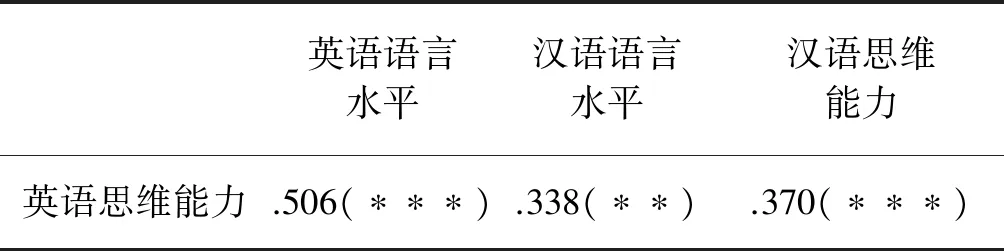

我们通过偏相关分析来论证前述假设一。因此在统计中,分别将被试的英语语言水平、汉语语言水平、汉语思维能力三个自变量中的两个进行控制,然后将第三个变量与被试的英语思维能力进行偏相关分析,结果如表1所示。

表1 偏相关分析结果

(注:df=86, **p<0.01,***p<0.001)

根据表1可知,英语思维能力与英语语言水平的相关系数为.506,在.001水平上具有统计意义;与汉语思维能力的相关系数为.370,在.001水平上具有统计意义;与汉语语言水平的相关系数为.338,显著性水平为.01。因此,三个自变量按其与英语思维能力相关程度大小排序依次为英语语言水平、汉语思维能力、汉语语言水平。

为了完成对假设二的论证,我们以英语思维能力为因变量,以英语语言水平、汉语思维能力及汉语语言水平为自变量,通过多元回归分析建立回归方程,从而明确各个自变量对英语思维能力的预测力和解释力,实现汉-英双语者英语思维能力模型的构建。结果显示,实验数据符合正态分布;散点图(图2)表明,标准化残差绝大部分落在(-2,2)区间内,研究假设的模型整体拟合效果很好。

图2 回归方程散点图

依据前述实验所得数据,我们进行了回归分析,结果如表2所示。

表2 汉-英双语者英语思维能力的回归分析结果 (去除常数项)

从表2可知,英语语言水平、汉语思维能力和汉语语言水平都是英语思维能力的显著预测变量,且显著性水平均达到.000,R2值为0.991,拟合度较高,模型非常有效。综合回归分析结果,三个自变量中对英语思维能力的预测力最强的为英语语言水平,然后依次为汉语语言水平和汉语思维能力。回归模型如下列方程所示:

ln(英语思维能力)= 0.398ln(英语语言水平)+0.337ln(汉语语言水平)+ 0.270ln(汉语思维能力)

六、讨论与启示

研究结果支撑了假设一。英语语言水平的最大相关性我们在实验前已有所预见,但引起注意的是汉语思维能力与因变量的相关程度高于汉语语言水平。根据《探析》一文中的理论分析[2],既然英汉两种语言的语义是共同表征的,那么汉语语言水平与因变量的相关程度应紧随英语语言水平之后,但实验结果却不尽然。究其原因,我们认为与汉语语言水平相比,汉语思维能力与英语思维能力的联系更为直接,汉语思维能力综合体现了学习者的概括、分析、判断、推理、评价、比较、自我监控等对客观世界的认知能力,学习者的认知能力越强,则越能在学习中善于发现和总结两种语言词汇使用和句法结构等方面的差异,从而在理解英语语言输入时更得心应手,在进行英语语言输出时表达上更地道规范。

对于假设二,回归方程也给出有力支持。不难发现,汉语语言水平对双语者英语思维能力的预测力超过了汉语思维能力,与英语语言水平非常接近。这说明两种语言共同表征的语义系统在双语者英语思维能力发展中起关键性作用,并印证了Francis关于双语者共享同一概念系统的理论[15]。根据三要素的预测力水平,我们可将双语者的英语思维能力模型以金字塔形模式呈现(见图3):塔基(英语语言水平)、塔身(汉语语言水平)、塔尖(汉语思维能力)。第一层次为英语语言水平,模型中各自变量的预测力充分体现了在汉-英双语者英语思维能力的形成和发展中,英语语言水平是关键的根基,因此处于塔基部分,在汉-英双语者英语思维能力的形成中起主导作用。第二层次为汉语语言水平,汉-英双语者在汉语环境下通过母语习得的抽象语义有助于其英语概念和英语思维的形成,并且汉语中特有的概念和句法规则在其用英语进行思维的过程中也不可或缺。鉴于汉-英两种语言共享的概念系统,汉语语言水平在金字塔中下连英语语言水平;又鉴于语言与思维的密切关系,汉语语言水平在金字塔中上接汉语思维能力,塔基与塔尖(汉语思维能力通过塔身汉语语言水平)实现了对接,因此汉语语言水平在汉-英双语者英语思维能力的形成中起接口作用。处于塔尖的汉语思维能力为模型的第三层次,这是模型的核心部分,包括汉语语言思维能力(概括、分析、判断、推理、评价、比较等)和汉语元思维能力(自我调节、评估、监控、检验等),该层次既体现了汉语思维与英语思维的共性特征,即汉-英双语者在两种思维活动中须具备的思维要素是一致的,同时表明中国人特有的思维方式和特点也是其英语思维能力的必要组成部分。

此外,值得注意的是,研究中所测汉语思维能力数据是否可能涉及被试的英语思维,鉴于此,我们在该测试之后增加了一个开放性问题:在完成测试的过程中是否使用英语进行思维?97.8%的被试给出否定答复。我们对此采用抑制模型理论[16]给予解释,该理论认为,语言任务图示抑制被激活的双语词汇中非目标语言词条,以保证目标语言词汇的提取,对一种语言的抑制程度取决于双语者这种语言的流利性。本研究中所有被试都是讲汉语的中国人,尽管学习英语多年,但英语水平尚未达到熟练的程度,母语汉语仍是其优势语言,英语是其弱势语言,因此在接受以汉语呈现的测试时,无须对大脑中英语词汇有太多的抑制即可自动提取汉语词汇进行思维,这样可以耗费更少的大脑资源,从而取得更高的信息处理效率。

图3 汉-英双语者的英语思维能力模型图

本研究构建的模型可用建构主义学习理论来解释。建构主义认为学习是一个能动的、动态的建构过程,因此我们可将汉-英双语者英语思维能力看作其在学习过程中一个不断更新、重组的结构。双语者在英语学习情境中,运用其汉语思维中已经具备的元思维能力和逻辑思维能力协助其进行英语语言的输入与输出,在此过程中,双语者的英语思维能力结构的雏形也得以形成并伴随其英语语言水平、汉语语言水平及汉语思维能力的发展变化而处于不断更新状态中。英语思维能力与汉语思维能力虽然各自所依附的语言载体不同,但思维的内核——思维要素是一致的,双语者思维活动所须具备的思维要素会“附着”到英语语言载体上帮助其形成英语思维能力。英语思维能力结构形成的顺畅程度和稳定性客观上取决于语言刺激的强度和频率,主观上则取决于双语者建构的能动性和自主性。

当前,外语界针对国内英语学习者运用水平薄弱的现象提出两大学习路径:一是认为在教和学中应“以输出为驱动”,学习者可通过说、写等输出任务来进行自我检测和反省,并认识自己的语言问题,并以此来驱动学习效果的提升;二是主张通过网络自主学习、微课教学、翻转课堂等形式使学习者接受多渠道、多模态的英语语言输入,提倡信息化与外语教学的融合。这两大路径都是值得肯定的,前者以“输出假设”理论[17]125-144为基础,符合学习者的自我发展和社会发展需求;而后者则反映了信息化时代英语教学理念的必然变革。

但同时我们不难发现,上述路径均未提及汉-英双语者母语水平和母语思维能力的积极作用。本研究所构建的模型显示,英语语言的输入和输出能力固然重要,但汉语语言水平的同步提高也不可或缺。在大学英语课堂上,笔者经常会遇到有同学在回答问题或参与讨论时从英语表达转向汉语表达的情况,这些学习者或许以为用汉语会更清楚地表达自己的观点和思想,但通常情况下却不尽然,其汉语表述往往存在用词不当、缺乏逻辑、句法不合规范等弊病。汉语表达尚且如此,焉能要求其用英语顺畅地进行表达和思维?显然,很多汉-英双语者的汉语水平不过关,会直接影响其英语语言水平及英语思维能力的发展。中国大学生在进入大学之前普遍接受的是高考指挥棒下的应试教育,在思维特点上表现出不够活跃、思维形成定式、缺乏主动思考和探索创新的意识,这种情况直接导致了多数同学在升入高校之后迟迟摆脱不了之前形成的思维模式,最终在学了几年大学英语之后,其英语思维能力仍停滞不前。根据本研究结果,我们认为,要突破目前高校英语教学中的学习者英语应用能力差这个“瓶颈”,必须多管齐下,在保证英语语言输入的前提下,重视学习者汉语语言水平的提高和汉语语言思维能力的培养,如可适当增加大学语文课程的课时,并增开逻辑学、辩论技巧等有助于思维能力培养的课程。这对于高校各专业的课程设置有一定的参考意义。

七、结语

本研究对汉-英双语者的英语思维能力模型进行了探索和构建,该模型的构建充实了学术界关于思维能力和英语思维能力等热点问题的研究内容,同时对于外语教学的改革提供了一个新的视角,即提高学习者的英语思维能力不应仅强调其英语语言水平的提高,而应在学习英语语言知识的同时,加强母语语言知识结构的巩固和强化,并不断发展母语思维能力,在学习中应强调英、汉两种语言在语言知识结构和思维认知结构两个层面上的联系和比较。当然本研究也有一定局限性,如样本量偏小,所构建的模型有待于在更大范围的汉-英双语者中进行论证。也正因如此,本研究为后续的相关研究奠定了基础,如:不同英语熟练程度的汉-英双语者在英语思维能力模型的层次架构上是否存在差异;汉-英双语者的双语思维脑神经机制;汉-英双语者的英语思维能力量表的编制;如何立足该模型和待开发的量表探求大学英语教学模式的改革新思路等。

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[M].北京:人民出版社,2010.

[2]张永军,翟雪松.汉英双语者英语思维能力之关联因素探析[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2014(3):131-133.

[3]Kachru, B. The Other Tongue: English across Cultures[M]. Urbana: University of Illinois Press, 1992.

[4]榕培.中国英语是客观存在[J].解放军外语学院学报,1991(1):1-8.

[5]姜亚军,杜瑞清.有关“中国英语”的问题——对“‘中国英语’质疑”一文的回应[J].外语教学,2003(1):27-35.

[6]葛传椝.漫谈由汉译英问题[J].翻译通讯,1980(2):12-14.

[7]桂诗春.新编心理语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[8]王寅.认知语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[9]刘海涛.语言复杂网络的聚类研究[J].科学通报,2010(27-28):2667-2774.

[10]Alderson, J. C. Reading in a Foreign Language: A Reading Problem or a Language Problem?[M]∥J.C.Alderson & H.Urquhart.(eds). Reading in a Foreign Language. New York: Longman Group Limited, 1984: 1-27.

[11]Carrell, P. L. Second Language Reading: Reading Ability or Language Proficiency?[J]. Applied Linguistics, 1991(2): 159-179.

[12]文秋芳,刘艳萍,等.我国外语类大学生思辨能力量具的修订与信效度检验研究[J].外语界,2010(4):19-26.

[13]林崇德.思维心理学研究的几点回顾[J].北京师范大学学报(社会科学版),2006(5):35-42.

[14]文秋芳,王建卿,等.构建我国外语类大学生思辨能力量具的理论框架[J].外语界,2009(1):37-43.

[15]Francis W S. Bilingual Semantic and Conceptual Representation[J]. Handbook of Bilingualism, 2005: 251.

[16]Green D. W. Mental Control of the Bilingual Lexico-semantic System[J]. Bilingualism: Language and Cognition, 1998(1): 67-81.

[17]Swain, M. Three Functions of Output in Second Language Learning[M]∥G.Cook & B.Seidlhofer (eds.). Principle and Practice in Applied Linguistics: Studies in Honour of H.G.Widdowson. Oxford: Oxford University Press, 1995.

2017-02-13

教育部人文社科一般项目“汉语依存距离的计量与认知研究”(13YJC740112);安徽省教育厅人文社科一般项目“汉-英双语者英语思维能力量表的编制研究”(SK2015JD11)

张永军(1981 — ),男,安徽合肥人,博士研究生,研究方向:心理语言学、神经语言学;徐春山(1975 — ),男,安徽六安人,博士,副教授,研究方向:计量语言学。

H09

A

1008-6390(2017)05-0037-06

[责任编辑亦 筱]