鲁北旧事(短篇小说)

死有重于泰山和轻于鸿毛之别。一个人被一只貔子吓死;一个人为了一句“你再有钱又咋样?死了谁给你下葬呢?”喝农药死……这些都是鲁北的旧事。他们的死同泰山和鸿毛没关系,但在作家笔下,仍是有一定意义的。究竟有什么意义呢?

出猎记

那是五年前,一个闷热的下午,杨哥打来电话,让我去他那儿喝酒。我很怵他那一顿一斤半的酒量,就推说晚上写点儿东西,不喝了。

他在电话里嗓门猛地高了八度:写东西就更该来了,你不深入生活那就是闭门造车!

我有些不屑,喝酒也算是深入生活呀!

杨哥的声音马上变得像个特务,有点神秘地说,喝完了酒我带你去打猎。

自从枪支被公安机关收缴,好多年没有感受过打猎的乐趣了。

我驱车直奔开发区。

杨哥是开发区一家企业的老板,近些年生意一直很好。杨哥好友,又会享受,在厂区专门划出了一块地,修了内部食堂和客房,经常在厂内宴请宾朋,醉了就安排在客房休息。在食堂的后面,他挖了一个池塘,不但养了鱼,还引进了天鹅、鸳鸯、丹顶鹤等稀罕物。池塘的后面,是一小片树林,周围用网罩了,里面散养着笨鸡和鹅、鸭、猪等禽畜,全部用于招待他的亲朋挚友。酒至酣处,他便领着大家来他的池塘参观,显摆他的珍禽异鸟。

杨哥共约了两个人,另一个是法院的朱哥。在食堂落座后,杨哥即宣布,今天晚上都少喝,每人一瓶,喝完就出猎。

杨哥行伍出身,人高马大,足有二百多斤。朱哥虽然前半脑袋的头发全掉光了,但他每天坚持慢跑一个小时,人极为壮实。和这俩哥们儿喝酒,经常是手把一,痛快。今晚有打猎这事儿牵着,我们哥儿仨都喝得比较积极,一个多钟头就结束了战斗。

司机小吴开出了杨哥那辆悍马H6。这车宽敞,我们三个人坐在后面,非常宽松。

我问,枪呢?

杨哥一声呼哨,两条黑乎乎的细长东西闪电般跃上了副驾驶座,并排着蹲在了座位上,目视前方,显得那么训练有素。

我认识,这是杨哥最宠爱的两条灵缇。灵缇又名格力犬,原产于中东地区, 是世界上奔跑速度最快的狗。但在我们这儿,俗称是“细狗子”,以前爱打猎的,都喜欢养几条当猎狗。自从公安机关收缴了社会枪支,打猎这个民间娱乐活动基本消失了,灵缇也就慢慢淡出了人们的视线。

杨哥说,这就是我们今天晚上的枪。

朱哥惊讶道,看来你是第一次和杨哥出猎呀,现在谁还敢用枪?

杨哥拍拍前面两条灵缇的后背说,狗都比你业务熟练。

我讽刺道,你这也算打猎?

车子出了厂区,一直往野外开。

车子开进一片树林,车顶上的八个大灯同时打开,把树林中间的土路照得如同白昼,更像把黑夜掏出了一个巨大的白洞。杨哥一声呼哨,两条灵缇从车窗一跃而下,各奔左右的树林而去。

车缓缓前行。我不知杨哥整的哪一出,也不敢问,怕遭嘲笑。

忽然,在左边的树林里蹿出了一只野兔,沿着灯光的方向拼命逃窜,一条黑影,箭一般跟着飞奔而出!

车子加速,也紧紧跟在后面。

右边同时蹿出两只野兔,后面也跟着一条黑色的幽灵,穷追不舍。

我忍不住问,兔子怎么不往树林里跑?

杨哥说,兔子喜光,晚上爱往有亮的地方凑,狗到林子里一轰,它们就都奔着光明来了,累死也不会往黑暗的地方跑。

一只灵缇已经返了回来,眨眼间就来到了车前。杨哥让小吴把车停下来,我们三个都下了车。那只灵缇嘴里叼著一只还在挣扎的战利品,在杨哥面前摇着尾巴,嘴里还不停地哼哼着。

杨哥笑着说,这是在向我讨赏呢。

说着话,杨哥把那只野兔接过来,随手打开后备厢,扔了进去。然后,他拍拍灵缇的脑袋说,伙计,干得不错,回去奖励你,去干活吧!

那灵缇好像听懂了般,转过身来,又向前方狂奔而去!

另一只灵缇又叼着猎物来到杨哥面前,撒娇般摇尾请赏……

车子缓缓前行,我们三人步行,两只灵缇交替着出击、返回,无一次落空,只是喘息声越来越沉重,身姿也不像初时那样敏捷了。

天渐渐有些闷热,我说,可能要下雨,狗也累了……

杨哥说,已经逮了二十多只了,够本了,回吧。

呀!那是个啥?小吴忽然怪叫了一下,声音有些颤抖。

我们循声望去,就看到了离车不远处的那两个白色的影子。可能是听到了小吴的叫声,它们同时立了起来,回过了头,四只绿莹莹的眼睛,像四盏小小的灯笼,游移不定,在寂静的夜里,说不出的诡异。

是貔子。说出这句话,我感觉后背一阵发凉。

貔子,是兼有黄鼬和狐狸共性的一种动物,是鲁北平原特有的生灵。貔子只在夜间活动,因多为白色,故也称“白貔”。 在鲁北平原一带,有关貔子的神秘传说数不胜数。传说中的貔子可以变成美女,先魅惑人,再食其小孩……因故事中牵扯的人物,多是周围相熟的人,故很多人相信。

两只灵缇也站在我们旁边,不敢上前。

杨哥在两只灵缇的背上同时拍了一下,怒喝一声:上!

两条黑影同时扑了上去!两只白貔扭头就跑!

两黑两白,离我们越来越远,我们赶紧上车,跟了上去。

追到近前,车停了下来,我们都下了车。

前方两黑一白,撕咬正烈。几个回合之后,两个黑物终将那白物摁在地上。少顷,一只灵缇跑过来,将猎物扔到杨哥脚下,白貔的皮毛上沾满了血,已经不能动弹,眼睛却怒睁着,反射着绿光。灵缇围在杨哥身旁,哼哼唧唧,似有委屈。我们细看,原来它的脸上有两道深深的伤痕,在不住地流血。杨哥赶紧从车上拿下纸巾,为他的功臣擦伤。

另一只灵缇立于一棵小桑树下,冲树上狂吠不止。

我和老朱、小吴同时赶了过去。endprint

桑树只有手腕粗,那只白貔趴到了树冠之上,压得树冠左右摇晃,那野物的两只绿眼也不断左右飘移,甚是骇人。

灵缇有些狂躁,不断跳跃着向树冠之上发起攻击,终是差半米有余,不能触及。

这时,杨哥过来,抓住小桑树的树干,猛烈摇晃起来!

白貔一声厉叫,冲着灵缇俯冲而下!

灵缇竟不敢接招,尖叫一声跳到一旁!

白貔立于树下,绿莹莹的双目喷射着冷光,盯了我们足足三秒钟。这三秒钟非常安静,周围只有风吹树叶的沙沙声。

我预感到可能会有不好的事情发生,心提到了嗓子眼儿。

那野物忽然扭转过身,屁股对着我们,放了一记闷屁,刹那间,我们被一股浓烈的腥臊臭味呛得几乎窒息。

小吴跑到一旁呕吐不已。

那只灵缇不断打着喷嚏,浑身颤抖。

等我们回过神来,那只白貔已消失不见。

天空一声闷雷,霎时大雨如注!

我们打道回府。

车上弥漫着那野物释放的腥臊味儿,小吴把四个窗户都开了一条缝,清冷的空气伴随着冰凉的雨点灌进来,味道慢慢变淡了。

两只灵缇并排蹲在副驾驶座上,相互依偎着,兀自不住地打着哆嗦。

杨哥说,这俩伙计没见过这野物,吓着了。

接着又嘱咐小吴,回去后晚睡一会儿,选十只肥点儿的兔子,拾掇干净了,放进冰柜,其余的,连皮带肉剁碎了,犒劳这两个黑家伙。

小吴问,这只貔子怎么办?

杨哥说,先扔到厨房,明天一早剥皮,找个会熟皮子的,给我熟个皮褥子。

我忽然想起老家的一个传说:一只貔子和一个乡村木匠在夜间相遇,被木匠用锛所伤。貔子逃走前,冲木匠放了一个臭屁。深夜,貔子循着这气味找上门去,立于床前。那人早有准备,从枕下摸出一把锉刀刺去,一声惨叫,那野物倒下。那人掌灯一看,刺死的竟是自己八岁的爱子,窗口一声奸笑,那野物逾窗而去……

我本想把这个传说告诉车上的人,转念一想,算了,让他们睡个好觉吧!再说了,我们居住的是钢筋水泥的建筑,那些土墙头茅草屋时期的乡间传说,不会在这里应验。

到了杨哥的公司,雨下得稍稍小了点,但还没有停的意思,我和朱哥分别被安排进客房住下了。

我痛痛快快地冲了个热水澡,洗掉了那一身的腥臊味儿,然后把里外所有的衣服搓洗一遍,晾在椅子背上。

做完这些,我又累又困,头一挨枕头边儿,就迷糊了过去。

睡梦中,我听到窗户那儿有声音,睁眼一看,一个通体雪白的东西从窗口爬了进来。我嚇得心都快跳出来了,想打开电灯,手臂却软绵绵地抬不起来。那东西纵身一跃,直接冲我扑了过来!

我一坐而起,睁开双眼,天已大亮,才知是一场噩梦,心犹狂跳不止。我抚摸了一下胸口,长出了一口气,隐隐听到后窗有嘈杂的人声。

我将还有些潮湿的衣服穿上,趿拉着拖鞋走出客房。循声来到屋后,见一大群男女围在池塘边上,正叽叽喳喳地说着什么。

这些人穿着统一的蓝色工作服,应该是杨哥公司的员工。我拨开人群,走近池塘,登时呆了!

池塘边上像刚刚经历了一场大屠杀,横七竖八地躺着几十只天鹅、鸳鸯、丹顶鹤等禽鸟的尸体,还有一摊摊褐色的血,血已经凝成斑块,裂开了纵横交错的细纹。我稳住心神,仔细看了看,这些禽鸟的伤口都在咽喉,尸体却很完整,显然,袭击者并不是为了果腹,而是为了报复……我隐约猜到了什么,心跳骤然加剧。

忽听耳边有人说,奇怪!那只放在厨房里的死貔子也不见了。

我扭头一看,朱哥那颗光脑袋一直在我身边,我竟没有注意。

我后背一阵发凉,一种不祥的感觉从心底漫上来,我问,杨哥呢?

老朱叹了口气说,他看到这情况后,可能是血压升高,当时就晕了,小吴和办公室的人把他抬上车,送医院了。

我和老朱赶到医院时,躺在病床上的杨哥,正被人从急救室推出来,身上蒙着一层白被单子。

杨哥享年五十岁。

出殡记

莫老实开始考虑自己的后事,是从胡屠户的一句恶毒话开始的。

胡屠户说,你再有钱又咋样?死了谁给你下葬呢?

这句话,在莫老实的心上深深地轧了一道沟,莫老实陷在这道沟的阴影里,许久都看不到日头。

莫老实和邻居胡屠户好像是前世的冤家,他们是同年同月同日生的,从记事起两人就摽着劲儿,什么都攀比。

胡屠户膝下有两个儿子顶门立户,但因他又嗜酒又好赌的,日子过得颇为潦草,两个儿子都二十四五了,一家人还住着三间破土坯房子,儿子的媳妇都还没有着落。

莫老实因早年就开了窍,率先在大棚里养鸡,挣到了一笔足够花一辈子的钱,成为村中首富。但美中不足的是,他香火不旺,年过三十了才有了一个闺女。但莫老实不怕,他早早地给闺女修了一个漂亮的四合院,不愁招不来上门女婿。

这就是两人较量了多半辈子后的状态,半斤八两,各有千秋。

但近几年事情又出了变故,莫老实的闺女刚找了一个愿意来倒插门的后生,男方还没过门,闺女就出车祸死了。莫老实的女人在闺女死后没几天也恍恍惚惚地掉进了井里,不知是自杀还是意外。这一走就是两口人,把莫老实一个人剩在了这阳世上。

那句恶毒话出在胡屠户向莫老实借钱的事儿上。胡屠户是极不愿意向莫老实借钱的,他不愿向莫老实低头。但胡屠户在村里的负债已经较为普及,实在没地方借了。他借钱的事儿刚提出来就被莫老实一口回绝了。胡屠户就很生气,他觉得他能屈尊向这个老绝户借钱已经是自降身价了,这个老绝户竟回绝了他。在气头上,他就说出了那句恶毒话:你再有钱又咋样?死了谁给你下葬呢?

莫老实被那句恶毒话搅得坐卧不安,慢慢就开始操心自个儿的后事了。他绝对不能让胡屠户看自个儿的笑话,再说,自个儿也是六十多岁的人了,说不定哪天睡着了就醒不过来了。endprint

思来想去,莫老实决定把自己的丧事托付给村委会。村委会有一个红白理事会,是专办村里的婚丧嫁娶的。只要自个儿提前把钱拿上,一旦蹬了腿,村委会还能不管?

莫老实提取了三万元钱,一大早就推开村委会的门,把钱扔在了村委会主任胡晓东的办公桌上。胡主任一怔,当他听明白了莫老实的意思后,眉眼里全是笑,他迫不及待地将手在桌上一划拉,把三大捆钞票划拉进了抽屉,拍着胸脯说,莫叔,您老放心,我一定把您的丧事办得红红火火、热热闹闹,只是……您这身子骨,怕是活到一百岁也不难。

莫老实心里踏实了,这有钱就是好,没有能难住的事儿,胡屠户想看笑话?没门!

三天之后,胡主任死在了一个年轻女人的床上。后经医生鉴定,系劳累过度,诱发了急性心脏病猝死。

一个月后,觊觎主任位子多年的孟小刚当选为新的主任。

莫老实担心事情有变,就在孟小刚上任的第一天来到村委会,说明那三万块丧葬费的事。孟小刚让村会计查账,会计说,查什么账,胡晓东压根儿就没把那笔钱入账,而是拿去赌了。他还说,像莫老实这体格,再活个二十来年没问题,权当借用一下。

孟小刚双手一摊,莫叔,你看这事儿……

莫老实愣了片刻,一言未发,转身走了。

老二天一早,莫老实就将三捆新崭崭的钞票扔在了孟小刚的办公室桌上,并亲眼看着会计入了账,才心满意足地离开。

第三天一早,传来噩耗,孟小刚的几个同学在县城里摆了酒宴,祝贺他荣升为村委会主任。孟小刚一高兴喝多了,回来的路上把摩托车直接开到了河里,早上才被人发现。

村里的人们开始用异样的眼光看着莫老实,弄得莫老实都不敢随便上街了。

不久,经过选举,莫老实刚出五服的本家侄子莫名其当选为村主任。

莫主任上任的第一天,莫老实又来到了村委会办公室。他刚一进门,莫名其就将三捆钞票递到他手里,愁眉苦脸地说,叔呀,咱们爷儿俩虽然已经出了五服,可我毕竟是你本家的侄子呀,你不会盼着我和上边两个主任一个下场吧?

莫老实并不是真的老实,当即大怒道,你这熊孩子!怎么还迷信这个?他们死都是自个儿作的,和你老叔这事儿有屁关系!

莫名其赔着笑脸说,叔呀,这事儿呀,就怕赶巧了,你说有这么巧的事吗?谁接了你的这个事儿也没活过三天呀,村里人都说了,这事儿本身就犯忌,我这后脑勺直发凉呀!

好说歹说,把莫老实和三捆钞票连推带搡地请出了村委会,然后插上了门。莫老实抱着钱,跳着脚在门口大骂了半天,引得无数村人围观,后来自觉无趣,灰溜溜地离开了。

胡屠戶在背后哈哈大笑了两声说,这无后就是无后呀,这种事能靠得了别人?

莫老实停下了脚步,想发作,想了想又没词儿,就步履散乱地逃走了。

胡屠户的第二句话又追了上来:就是村委会给你办了又如何?谁给你披麻戴孝摔老盆子呢?

晚上,莫老实草草地吃了点儿饭,盘腿坐在沙发上看电视,脑子里想的,还是自个儿的后事。本来,他一脑子的后事,心思没在电视上,可是无意之间,他被电视上的一个出殡镜头吸引住了,看了片刻,他想起来了,这是他以前看过的一部电影,叫《落叶归根》,眼前演的这一段,正是午马扮演的一个和自个儿情况一样的老人,花钱雇人出“活殡”的桥段。他忽然觉得眼前一亮,差点儿从沙发上栽下去。

有了想法,事情就好办多了。第二天,他骑着电动三轮车,找到了魏家寨响器班的老板老魏。老魏的响器班子在方圆百里都是较有名气的,村里两个主任的丧事,也是请他办的。

开始,莫老实还有些不好意思,他有点羞涩地把自个儿的想法透给老魏后,老魏当时就笑了,老魏说,咳!这年头,您这就不叫事儿!只要老哥别心疼钱,到你走的那天,你要几个儿子就有几个儿子,要几个闺女就有几个闺女,保证哭得比死了亲爹动静还大!这年头,钱才是亲爹!您就放心吧!

莫老实摇了摇头说,钱是小事儿,咱留着钱有啥用?只是,你应承得再好,俺两腿一蹬,啥也看不到呀!

老魏一双牛眼的视线就渐渐聚在了莫老实的脸上,看了半晌才试探着问,您老哥……不会是想“活出殡”吧?

莫老实迎着老魏惊讶的目光,狠狠地点了点头。

老魏兴奋地一拍手,刺激!咱啥活儿都接过,就是这活出殡,只是听说过,还没弄过,咱也乘老哥的东风上上台阶!

莫老实说,我要披麻戴孝的孝子、孝女各五个,再加二十个哭帮腔的,你就开个价吧!

莫老实要活出殡的事儿传遍了周围十里八乡。

事情弄大了,胡屠户才有些后悔,自个儿不该这么挤对一个老绝户,真把他惹毛了。

两人在街上迎个对面,胡屠户就说,老哥呀,俺说的那些话,你就当狗放屁吧!这么糟蹋自个儿,值吗?弄得再风光,也是假的,等你哪天真蹬了腿,不还得马马虎虎地埋了。

莫老实面无表情,也不看他,冷冷地说,俺这排场,你死几回都弄不起。

胡屠户这次本是好心,却挨了这么一句恶语,也急了,你再排场不还是假的?

莫老实已经走远了。

莫老实出殡这天,天上飘着雪花子,正是出殡的绝好天气。看热闹的人们像赶集一样拥挤。

灵堂里,两条厚实的板凳上,架着一口上好的红松木棺材。老魏敲着厚重的棺材板子,叹道,这斗子,怕是一百年也朽不了。

莫老实满脸的笑,连脸上的皱纹也冒着红光。他穿着一身寿衣,踩着一只方凳,爬到了棺材里,头南脚北,稳稳地躺好了。

有几个年轻人笑着,挣抢着给他盖上棺材盖子,七嘴八舌地喊,大叔走好呀……

别盖实了,留条缝儿……

大叔看看那边不好再回来呀……

大爷从阴间给俺爹捎个信回来,问问他把钱藏哪儿了……

大哥呀,你别忘了问问你那早走的大兄弟,在那边找了女人没?要找了俺就不给他烧纸钱了……endprint

周围一片笑闹嘲讽之声。

老魏的人马早已到位,一群披麻戴孝的男女,在老魏的指挥下,井然有序地在棺材前跪倒了一大片。

时辰一到,老魏喊了一嗓子:起灵了——

砰的一声!打头的一个“孝子”当即就把瓦盆摔碎在面前的一块石头上。

一时间,唢呐响起,哭声震天!

爹呀——俺的亲爹呀——

亲爹——你走好呀——

……

渐渐地,人们都不再笑闹了,因为这帮男女哭得太专业了,那叫个情真意切、撕心裂肺,让好多人都忘记了眼前这一幕是一场闹剧,几个眼窝子浅的女人,竟也泪流满面。

送葬的队伍浩浩荡荡地出了村,足有三里多长。

有人感叹:唉!这场面,真是百年不见,咱村老县长的爹死,也没这么多人来……

胡屠户夹杂在送葬的队伍里,心里酸苦咸辣的,没个准滋味。

村子离坟地,有五六里路。

当地有拜“路祭”的传统,即在路上落下棺来,由亲友分别进行祭拜。路祭是出殡的主要看点,看的是祭拜者拜祭的动作和姿势是否正确,拜错了,会引来一片哄笑。还有粗笨一些的人,在拜祭过程中踩着孝衣的下摆,当场滚落在地,那样会成为笑谈,在周边村子里流传好久。

在老魏的口号声中,送葬的队伍走一段就会停下来,落棺,然后由老魏安排的“亲友”进行拜祭。这专业水平就是不同凡响,拜祭的动作个个标准、到位、干净利索,叫好声此起彼伏。

用了两个多小时的时间,终于到了坟地。

一个巨大的坟坑已经挖好,下坑的墓道又宽又平。在老魏的指挥下,很快就下了棺,定好了方位。然后,所有站在坟坑周围的亲友,集体进行“墓祭”。墓祭的仪式很简单,直系的晚辈跪下磕三个头,其他亲友集体三鞠躬,算是和死者作最后的告别。

墓祭结束后,按照预先的计划,已经到了收场的时候。莫老实最终是要出来的,但棺材要真的埋在这里,等哪一天莫老实真的咽了气,再将坟挖开,把他的骨灰盒放进棺材里,埋上即可。老魏和另外一个后生缓缓将棺材盖子移开,老魏嘴里还打着趣儿,莫老哥呀,出来吧,这棺材有啥留恋的,你以后有八百辈子的工夫在里面享受……

棺材打开,老魏的眼就直了,老魏的声调都变了,老、老、老哥,你可坑死俺了……

莫老实的身子,已经硬了,脸上弥漫着一抹诡异的微笑……

身边,一个空了的“乐果”瓶子,散发出浓烈的农药味儿。

作者简介

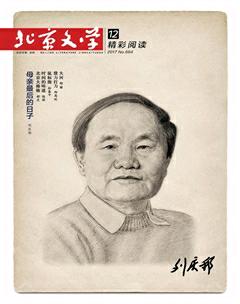

邢庆杰,男,国家一级作家。曾就读于鲁迅文学院第21届中青年作家高研班。已在《人民文學》《中国作家》《北京文学》《小说月报·原创版》《小说界》等报刊发表小说作品200余万字,被《小说选刊》《中华文学选刊》《小说精选》等杂志转载近百次,入选《2008年中国短篇小说经典》《小说月报2015年精品集》等100多种海内外选本。获过“山东省第二届泰山文艺奖·优秀短篇小说奖”等30多个文学奖项。已出版小说专著《一九八七年的情诗》《白貔记》《屠蛇记》等22部。现为德州市文联专业作家,系中国作协会员,山东省作协全委委员,德州市作协主席,《鲁北文学》主编。

(标题书法:王冰林)

责任编辑 白连春endprint