高三年级心理疏导校本课程开发的实践与探索

◎李国民

高三年级心理疏导校本课程开发的实践与探索

◎李国民

高三学生在一年的备考生活中,起码经历两个层面的备考,即心理高考和学业高考的准备和应对,而现在学业高考的准备和应对是每个家庭、每所学校、每位备考生全力以赴应对的,相对而言,心理高考的准备和应对就弱化了很多。高三心理疏导校本课程就是解决心理备考的,按照大约每个月一次心理疏导课的节奏,系统、有序、及时地解决备考生即时的心理问题,让备考生两条腿走路,开心、健康地走完备考的每一天,并为将来的人生打下坚实的心理基础。

心理课程;心理备考;心理健康;心理疏导

《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》(以下简称《纲要》)指出,在中小学开展心理健康教育,是学生身心健康成长的需要,是全面推进素质教育的必然要求。开展心理健康教育可利用地方课程或学校课程开设心理健康教育课。心理健康教育课应以活动为主,要坚持理论与实践相结合,组织专家学者、教研人员、一线教师和学校管理人员,结合实际情况,积极开展心理健康教育教学研究,在实践中丰富完善心理健康教育理论,不断提高心理健康教育科学化水平。

现实中,在我国高中阶段的国家课程中缺少学生心理教育课程设置。多年的高考研究和实践,我们发现,许多学生落榜或失常不是输在知识水平上,而是输在心理上。因此,高三备考生的心理健康教育已成为不容回避的教育课题,是校本课程开发的重要内容。我们通过多年的实践与探索,在校本课程的开发与实践中取得了比较好的成果。

一、心理疏导校本课程开发实施的初衷

(一)完善基础教育课程体系,提高心理健康教育的实效性

传统的教育过多强调共性,比如教育目标和教育内容的统一,教育教学方式方法大同小异,忽视了学校的地域特色和学生的个性特征。心理疏导校本课程补充了高中阶段国家课程中心理健康教育的空白,从备考生的兴趣和需要出发开发课程,针对备考生的心理特征和时间紧、学业任务重的现实,切实有效地满足学生个性化的心理需求,开设了学生和家长两套校本课程,开展心理健康教育活动,从而完善了高中教育课程体系。

(二)提高教师能力,让教师从知识型向研究型转变

《纲要》要求不同地区应根据本地实际情况,积极做好心理健康教育工作。要普及、巩固和深化中小学心理健康教育,加快制度建设、课程建设、心理辅导室建设和师资队伍建设,建立一支科学化、专业化的稳定的中小学心理健康教育教师队伍。校本课程的研发,调动了教师的积极性和创新意识,促使教师深入备考生生活,了解备考生的真实需求,拉近师生之间的距离,提高了教师的专业素养,让心理健康教育课程走入备考生的内心。

(三)优化学校的教育环境,提高学生的心理品质

《纲要》要求学校应将心理健康教育始终贯穿于教育教学全过程。全体教师都应自觉地在各学科教学中遵循心理健康教育的规律,将适合学生特点的心理健康教育内容有机地渗透到日常教育教学活动中。要注重发挥教师的人格魅力和为人师表的作用,建立起民主、平等、相互尊重的师生关系。要将心理健康教育与班主任工作、班团队活动、校园文体活动、社会实践活动等有机结合,充分利用网络等现代信息技术手段,多种途径开展心理健康教育。

通过心理校本课程的开设,营造出了一个和谐美好、积极向上、团结活泼的校园人文环境,备考生不论在家、在校还是走向社会都能够发挥自己的积极的作用,让家庭和谐,同学和睦。

心理校本课程实施中,关注学生的心理变化,让学生了解自己的优势和需要努力的方向,使学生能够及时正确认识自我,增强自我心理调控能力。

二、心理疏导校本课程开发的意义和价值

我们通过访谈、咨询、问卷、授课总结等形式,了解高三学生不同时段的心理需求和期待,通过十多年的实践、研讨,开发了心理疏导校本课程,并在实践中不断修改完善。

(一)心理疏导校本课程创新了备考生心理辅导模式

伴随高三一整年的心理课程,辅导、帮助解决了学生时间紧、任务重、心情焦躁的矛盾,前瞻性的教育提高了教学效率,解放了思想,给备考生提供了动力。

在实施心理疏导校本课程中,我们边实践边研究,及时推广课程成果。通过师生合作,开放式交流、研讨,师生的智慧火花相碰撞,每一堂课师生都有新的启迪和收获。我们及时推广宣传,让师生共享智慧结晶。

(二)心理疏导校本课程主题鲜明,以大纲为导线,能够灵活开展活动

心理疏导校本课程内容通俗易懂,防止了学科化的倾向,避免将其作为心理学知识的普及和心理学理论的教育,注重引导学生心理、人格积极健康地发展,最大程度地预防学生在发展过程中可能出现的心理、行为问题。

(三)心理疏导校本课程的实施有利于学生的成长

从单独一所学校的角度说,教育是阶段性的,孩子离开校园或毕业了,一所学校对这个孩子的教育就告一段落了。事实上,教育是不能分段的,因为孩子的成长是不能断开的。有时候压力是机遇,困难也是机遇,需要一些合理有效的方式方法去面对压力、克服困难,心理疏导校本课程的实施为备考生提供了应对的思维、方法。

三、心理疏导校本课程的课程设计

(一)心理疏导校本课程的目标和任务

《纲要》指出,心理健康教育的总目标是:提高全体学生的心理素质,培养他们积极乐观、健康向上的心理品质,充分开发他们的心理潜能,促进学生身心和谐可持续发展,为他们健康成长和幸福生活奠定基础。

心理健康教育的主要任务是:全面推进素质教育,增强学校德育工作的针对性、实效性和吸引力,开发学生的心理潜能,提高学生的心理健康水平,促进学生形成健康的心理素质,减少和避免各种不利因素对学生心理健康的影响,培养身心健康、具有社会责任感、创新精神和实践能力的德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)心理疏导校本课程的具体内容

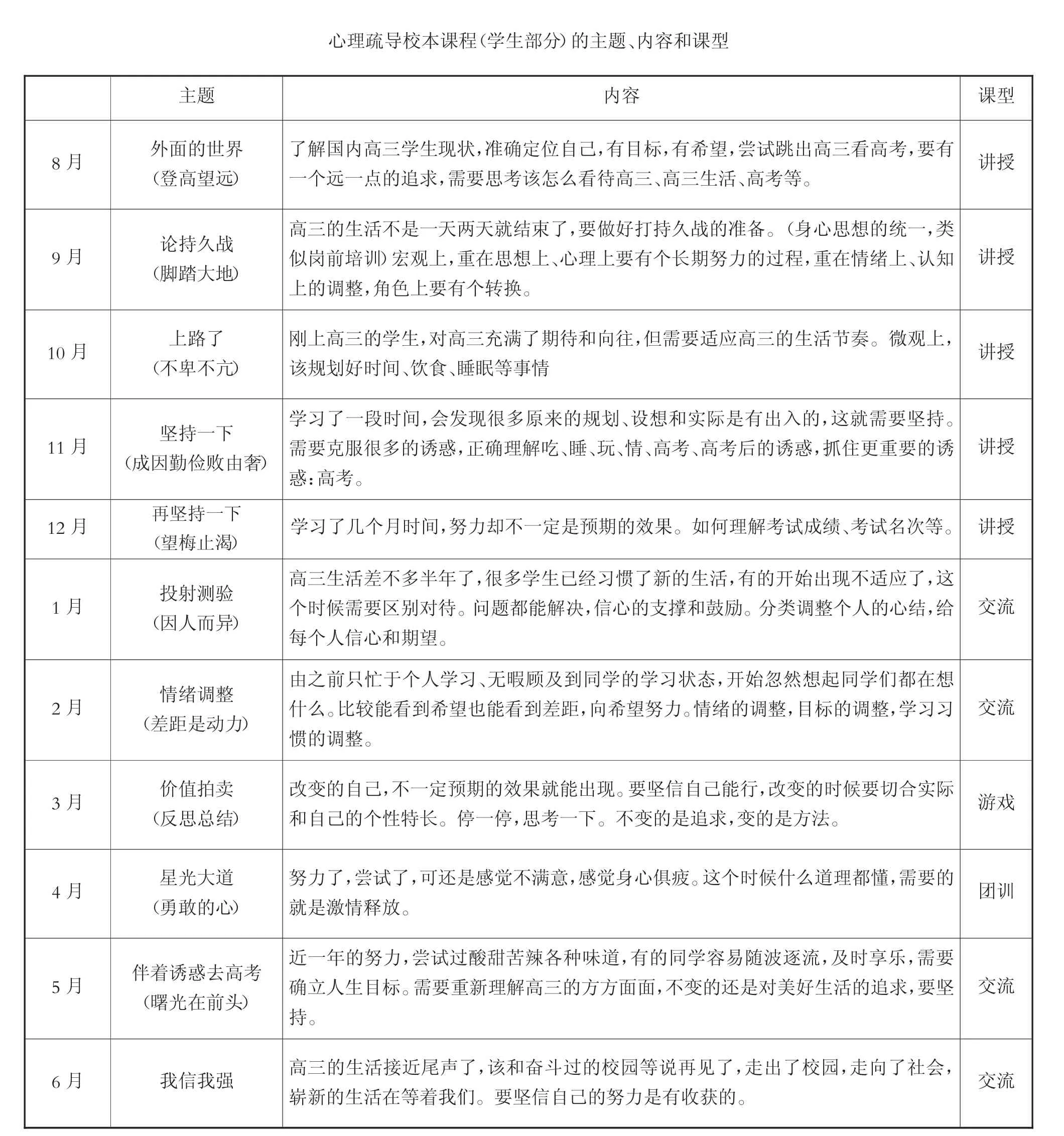

我们把心理疏导校本课程分为三个阶段,每月进行一次,共计11节课。不同阶段、不同月份的心理疏导课程的主题不同,授课形式也不一样。

8~9月份,观望了解高三生活阶段。备考生高三生活刚开始,对高三生活充满了好奇和期望,也会有些不知名的压力。这时候的课程侧重学生对高三内外环境的了解。一是对国内高考的现状有个大致的了解;二是了解、借鉴过往高考生的求学经验;三是对自己的了解;四是给自己一个规划;五是养成好习惯。

10月份,逐步适应高三生活阶段。备考生可能已经经历一到两次模拟考试了,成绩可能不错,也可能不太理想,但这个时候信心还是很足的。建议同学们多从自己哪里还可以提升、哪里需要保持等方面去分析反思自己,别轻敌、也别自卑就行,对下一次考试还是充满期待。这时候的课程侧重:对高三节奏的把控;时间的合理利用;如何理解同学之间的竞争;好习惯的坚持。

11~12月份,融入高三生活阶段。这个阶段备考生对高三生活基本了如指掌了,也可能是开始遇到自己弱点的时候了。这个时候容易对自己的前途和能力产生怀疑,就像一个连续加班工作的人(高三的学生基本没有节假日),工资待遇感觉也不是太理想(考试成绩和自己的预期有差距),开始有想休息休息的想法了,但工作还是一大堆在等待完成,加之自己还有很多梦想(想尽情玩、尽情睡等)要去体验,都被这份“工作”干扰了,情绪上会有点点波动。这时候的课程侧重:对信心的培养;克服舒适安逸对学业的影响;对成绩、名次的理解;创新意识的培养。

1~2月份,自我认同或怀疑阶段。高三已经走过大半了,模拟考试也经历了好几回,新知识差不多讲完,开始进入系统复习阶段了。很多学生已经习惯了新的生活,为实现自己的目标努力着。有的同学可能会有不适的感觉,出现身体疲乏、爱困、情绪易激动等,加之放寒假,担心、顾虑的事情会比平时多些,对自己的学业等会担心,容易高估别的同学,低估自己的能力。这时候的课程侧重:对责任和担当的理解;假期的有效利用;如何理解差距;情绪的调整。

3~4月份,激情绽放、总结提高阶段。备考生努力了,尝试了,心中充满了期待,也可能是不满意的,感觉身心俱疲。这个时候学生什么道理都懂,需要的就是激情释放。这时候的课程侧重:情绪释放,总结提高;此时是家庭沟通交流的关键期;进行团队训练。建议学生开展一些安全可行、能释放自己情绪的活动或游戏。比如通过“走T台”,培养家庭成员的团队自信心;通过“无敌风火轮”按压肩部放松训练,增进亲情、友情;通过“接球比赛”,体验得失共同体的感受,体验成功同分享,困难共担当;通过“我是五毛钱”活动,感悟人生等价,自己主动努力了,成功的机会就多些;通过“流星雨”抛接纸团活动,体验目标的准确性和目的性,合理规划自己的目标,也适度宣泄情绪;通过“排浊减压”大声喊游戏,宣泄情绪,调整好自己,以积极的心态迎接每一天;最后是通过“信任跌”活动,让同学们体验互相信任、团结一致的美好。

5~6月份,坚持就是希望阶段。备考生觉得高三努力过了,尝试过酸甜苦辣各种味道,可能很感激自己,也可能容易否定自己的努力,容易随波逐流,及时享乐。他们需要确立人生目标。就像单位的工作人员升职无望的时候,容易混日子,其实自己的命运把握在自己手中,什么时候都有机遇的。这时候的课程侧重:人生理想教育;安全教育;情绪调整技巧;如何理解“倒计时”;如何理解“做不完的试卷”;人生规划教育。

不同的主题之间没有严格的界限,侧重点在实际的活动中会根据需要及时调整,8~12月为身心准备调适阶段;1~4月为应考调整提高阶段;5~6月为激励冲刺和考后调整阶段。下页的表1列出了部分心理疏导校本课程的授课主题、内容、课型。每次课时一个小时。通过心理疏导校本课程、心理咨询、心理宣传系列活动、其他学科心理渗透、家长心理系列培训活动,为学生的高三生活提供及时有效的心理帮助。

四、实施心理疏导校本课程的反思

(一)评价体系不完善

心理疏导校本课程的评价体系不完善,还没有可量化的评价标准,现在只能通过同学们的反馈和任课教师的感觉来评判。

(二)课程类型仍局限在班级或学生个体

心理疏导校本课程的课型包括团体辅导、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演、游戏辅导、心理情景剧、专题讲座、个体咨询等。由于受到学校、班型、学生个性特征的影响,实际效果差距较大。

(三)师资力量还需加强

完备的课程体系自然需要强大的师资力量。我们学校现在已经有40多名心理咨询师,但经验和精力还不是很足,以后会与高校老师合作,努力完善心理健康的课程体系。

表1

此外,满足备考生不同层面的心理需求尚需时日。

[1]孙昌华等.探寻中小学心理健康教育课程的新路径[J].中小学心理健康教育,2014(12).

[2]李凤杰,任明慧.中高考心理辅导中微课的设计与实施[J].中小学心理健康教育,2016(10).

[3]李国民.让快乐伴你同行[M].沈阳:辽宁大学出版社,2016年10月.

李国民,东北育才学校高级教师,主要从事心理教育教学研究。

课题项目:本文系辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目“专业转型进程中UPS协同育人模式研究与实践——以应用心理学专业为例”的研究成果。

(责任编辑:史晓红)