马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑进路*

孙宜芳

马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑进路*

孙宜芳

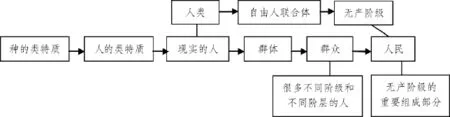

依据马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑进路,认识到群众与人民概念存在着一定的界限区别。具体体现在:马克思恩格斯立足于现实的人(逻辑起点),在对人的本质的探索中,提出了“自由人联合体”(逻辑中介)的基本构想,形成了关于追求现实的人的终极价值的整体认识,最终通过对群众概念的具体分析,得出群众中的无产阶级(逻辑终点)是实现人的终极目标重要力量的结论,使群众与人民两个不同概念的内涵再现出来。二者是同一逻辑进路中不同指向的具体概念,群众概念中的人,是指很多不同阶级和阶层中的人,涵盖范围较为广泛。人民概念中的人,是群众的重要组成部分,是指在特定的历史环境下,推进历史向前发展的坚定主体力量。

群众 人民 逻辑进路 马克思主义

在马克思恩格斯浩瀚的文字海洋里,群众与人民是两个高度抽象化的概念,以至于有学者认为二者并无特殊区别,甚至也很难具体区分它们之间的不同涵义,这也因此导致不同的人对马克思恩格斯群众与人民的概念产生了不同的认识和看法。在全面窥探马克思恩格斯群众与人民概念逻辑进路的基础上,可以使我们清晰地认识到,马克思恩格斯群众与人民两个概念有着一定的界限区别。

一、在对人的本质的探索中开启了群众与人民概念的逻辑起点

在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》一文中,恩格斯提出“世界不是既成事物的集合体,而是过程的集合体”[1]这一唯物辩证法的伟大思想。恩格斯认为,事物都始终处在不断的生成与灭亡的变化中,不管是前进的,还是倒退的,终究会曲折地向前发展。这就深刻地启发我们,彻底探究事物的来龙去脉,绝对不可静止、孤立地分析事物,必须在依据事物的生成和灭亡的不断变化中,深刻剖析事物发展的全过程,特别是要具体地考察事物发展过程中生发逻辑起点,经由逻辑中介,达到逻辑终点的关键阶段,理清事物发展过程的逻辑进路,才能准确地认识到事物不断生成与灭亡的真相,才能准确地把握事物内部各要素的变与不变、同与不同。所以说,把握马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑界限,必须建立在对二者发展全过程和逻辑进路的深刻分析上,而这又涵盖着对逻辑起点、逻辑中介和逻辑终点的分别考察。

马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑起点是什么?马克思恩格斯在探索人的本质之初,就把人当作自然界中现实存在的一个物种,通过对比分析人与动物的不同,展开了对人的类特性的具体考察。这一分析过程,悄然无息地生发了群众与人民概念的逻辑起点,并推动着二者的逻辑进程向前发展。

马克思恩格斯对人的类特性的考察,从来都不是陷于浅尝辄止般的描述,而是怀着锲而不舍的精神,层层剥开了人的本质的神秘面纱,最终指出了人的本质的科学定位。马克思指出:“一个种的整体特性、种的类特性就在于生命活动的性质,而自由的有意识的活动恰恰就是人的类特性。”[2]作为自然界的一个特殊的物种,人与动物一样,也有自身的“生命活动”的类特性。但是,人又与动物有别,人还有“自由的有意识的活动”。如此说来,人的本质不仅体现在“生命活动”上,而且重要的是反映在“自由的有意识的活动”上。人特有的这种“自由的有意识的活动”是什么?马克思认为,“劳动这种生命活动,这种生产生活本身对人说来不过是满足他的需要即维持肉体生存的需要的手段。而生产生活本来就是类生活。”[3]这就表明,马克思把劳动赋予一种生命意义的活动,认为劳动是一种“生命活动”,是为了满足人的“生产生活”的具有类特质的一种活动。由于人的活动是一种带有“自由的有意识的”类特性,且劳动就是人为了“生产生活”的类生活,所以,既有“生命活动”,又有“自由的有意识的活动”就体现出了人的本质,,也就是说,劳动就是人的本质。马克思的这一认识,不仅把具有“生命活动”的劳动纳入考察人的本质范畴中,而且还增添了“自由的有意识的活动”这一人的特有类特性,不仅准确地把人与动物的不同之处区分开来,而且还进一步拓展了对人的本质的深刻认识。

但是,在面对每一个不同的人的时候,特别是面对同一时代不同地位、不同角色或者不同时代的不同人时,却很难将不同的人的本质辨别清晰,这也使得劳动是人的本质的判断在面对这类问题时显得苍白无力。针对这一问题,马克思又在深刻分析社会关系的基础上,提出“人是一切社会关系的总和”的判断,并特别强调人“不是单个人所固有的抽象物。”[4]这一论断进一步深化了对人的本质的探索与认识,他把人看成是具体的、现实的、历史的人,而不是抽象的人,不是定格在某一历史环境中的人。这表明,“人是一切社会关系的总和”的判断,使得马克思对人的本质的认识,已经实现了从具有类特性的抽象人类到现实的人的飞跃,实现了由抽象到具体的关键性转换。“人是一切社会关系的总和”这一认识,不是讲所有人的共同本质,不是把单个人等同于普遍性的人的本质,它强调的是社会关系中“单个人”(人与人)之间的区别。更贴切地说,它既强调每一个人都不是孤立的存在,都是社会关系中不可或缺的重要组成部分,又强调在社会关系范畴中不同的人之间体现出来的人的不同本质,不管不同的人之间的本质有何种差别,都为在社会关系中再现人的本质提供了重要的现象材料。需要注意到,如果单讲某个人或者所有人,而不谈社会关系或者不谈社会关系中不同的人之间的本质区别时,就无法真正把握人(特别是不同的人)的真正本质,因而又会使“人”回到抽象化的境地。正是在这个意义上,有学者以为,正确理解“人是一切关系的社会总和”,必须紧抓“社会关系”这一视角去窥探具体个人的“实存”,才能跳出对人的抽象化理解的怪圈。[5]

从一定程度上讲,社会关系总和体现了所有人的共同本质,因为人与人的交往,既自觉不自觉地形成了社会关系,又无法脱离社会关系,每个人都是如此,都无法脱离社会关系而作为一个独立的个体存在。这正如马克思恩格斯所言:“但由于从他们彼此不需要发生任何联系这个意义上来说他们不是唯一的,由于他们的需要即他们的本性,以及它们求得满足的方式,把他们联系起来(两性关系、交换、分工),所以他们必然要发生互相联系。”[6]需要注意到,马克思恩格斯所说的人与人之间 “必然要发生互相联系”,不仅仅是对“人是社会关系的总和”的具体阐释,而且其中还包含着把人置于发生联系的意义上的对人的本质的新探索。正是在这个意义上,他们才得出人的需要即是人的本质的新认识。实际上,马克思恩格斯所说的“需要”具有双重蕴意:一方面,赋予“需要”重要的前提性意义,因为他们在考察人类演进历史的基础上,认为 “全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”[7]任何个人都无法脱离生命而存在。而为了具备这个首要前提,人必须通过各种活动获取维持生命的某些东西;另一方面,赋予“需要”重要的普遍性意义。因为“需要”把所有人联系在一起,并使他们发生着千丝万缕的关联,这种互相关联形成了一张错综复杂的关系网,把所有人都囊括在内,这样,一定的社会关系又结成了,进而又反映出“人是一切社会关系的总和”。换句话说,离开了人的“需要”,人与人之间也就失去了彼此交往和联系的动力,那么,一切社会关系都将无法形成,人的本质也就不能终极彰显出来。

应当指出,马克思关于人的需要是人的本质的论断,是把人置于社会关系的前提下得出的认识,他认为,“人的需要的丰富性具有什么样的意义,从而某种新的生产方式和某种新的生产对象,具有什么样的意义。”[8]这表明,马克思高度认可人的需要在推动社会发展与历史进步中的重要作用。在《德意志意识形态》中,他甚至还将其视之为 “人的本质力量的新的证明和人的本质的新的充实”。[9]马克思的这一认识,不仅把人的需要提升到一个崭新的高度和境界,而且还进一步深化了对现实的人的本质的认识。

马克思恩格斯关于人的本质的三个论断是统一的整体,是随着认识的深化得出的不同结论。对这三个不同论断的理解,绝对不能割裂它们之间的必然联系,孤立地看待其中任何一个问题,必须从整体上加以分析才能准确理解和把握。这三个论断分别从不同方面共同完整地构成了人的本质理论的科学内涵,只是侧重略有不同。概括而言,马克思恩格斯关于人的本质的探索,是沿着对这三个不同论断的探索才得出的最终结论,具体来说,就是沿着类特性的抽象人类,到现实的人,再到社会关系中的人这样的逻辑进路逐步展开探究的。这一逻辑进路,不仅为我们准确把握人的本质理论提供了基本的逻辑遵循,而且还对我们准确把握马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑起点奠定了科学的理论根基。在后续的探索中,马克思恩格斯仍然聚焦于现实的人,依据他们得出的人的本质的理论内涵,继续对社会关系范畴中的每一个人进行了深入分析,进而形成了新的理论范畴,同时也为后续辨析群众与人民两个不同概念的具体涵义提供了重要的理论前提。

二、在对自由人联合体的探索中衍生出群众与人民概念的逻辑中介

马克思恩格斯高度关注现实中的人,特别是关注个体意义上的每一个人。他们透过人与人之间的彼此关联,对“决定其余一切关系的基本的原始的关系”[10],即生产关系进行了剖析,并依据生产关系中不同人的本质,把“人的自由而全面发展”确立为每一个人的终极指向。为了实现这一目标,马克思恩格斯提出“自由人联合体”的美好愿景。在马克思恩格斯看来,这个“自由人联合体”,在生产关系的表现形式上,反应为一种人与人之间建立了一种广泛的、和谐的、自由合作共享的制度,人与人之间的关系高度和谐美好,人摆脱了对人的依赖,摆脱了对物质的依赖,人的自由得以彰显,人的本质得以复归,每个人都成为各有个体意义的、独立的、“自由的有意识的”人的美好社会。

怎么才能实现 “自由人联合体”的美好愿景?马克思恩格斯在考察人的本质的过程中,从现实的人出发,为了实现每一个人的利益,他们围绕着“人的自由而发展”的终极目标,提出了“自由人联合体”的实现路径。在《共产党宣言》中,马克思恩格斯就明确描述了这个“自由人联合体”,即“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的。”[11]很明显,就是在社会制度或社会形态上表现为没有阶级对立的平等社会。这一目标的实现,首先就是要通过革命的形式,打碎旧的社会的统治体系,消灭剥削的旧社会,用新的社会代替旧的阶级对立的社会,完成政治体制和政治制度的历史性转换,实现人的政治解放,在政治上为“人的自由而全面发展”提供前提性条件。

但是,马克思又意识到,仅仅有政治上的解放是完全不够的,因为“正像战争以和平告终一样,政治剧必然要以宗教、私有财产和市民社会一切要素的恢复而告终。”[12]也就是说,人的解放还包含着对影响政治的真正解放的“宗教、私有财产和市民社会一切要素”等旧的社会生产关系的批判和抨击,在此基础上实现彻底的生产关系变革,推动社会制度的赓续和转换,实现社会解放。这一条件一旦达成,就可以为实现真正意义上的政治解放提供必需的社会制度方面的条件,也能够大大推进实现“自由人联合体”的历史进程。

然而,从个体解放的意义上来看,不管是人的政治解放,还是推动生产关系的变革而实现了社会解放,其结果也只能是为个体解放扫除了政治上和社会上的障碍,推进了人的解放的历史进程,还没有完全达到个体意义上的真正解放。也只能是为实现“自由人联合体”提供了客体向度的过渡形式,也不可能真正的实现“自由人联合体”。由于每一个人都是政治活动和生产关系中的主体,都有追求个体价值的权利,所以,只有实现个体意义上的主体向度的解放,使每一个人从各种复杂的社会关系和生产关系的束缚中完全解放出来,才能焕发出“人的自由而全面发展”的强劲动力,才能称之为真正意义上的人的解放,也才能为进一步实现“自由人联合体”提供个体意义上的主体动力。

马克思恩格斯运用历史唯物主义的分析方法,深刻分析了人的解放所依存的社会生产条件和社会生产力问题。他们认为,在有限的社会生产力环境下,人的解放是无法也是根本不可能实现的。他们立足于自身生活的时代环境,对私有制条件下制约社会生产发展的主体因素进行了深刻考察。他们发现,在不平等的剥削阶级社会里,人与人之间的关系显然存在着物化的关系,为了追求物质需求,又产生了劳动异化,“因为全部人的活动迄今为止都是劳动,也就是工业,就是同自身相异化的活动”。[13]因追求物质而带来的劳动的异化,又导致本来应该是人的“自由的有意识的”劳动,转变为人被迫为了获取物质需求的谋生手段的劳动。这样,人的劳动就有了出卖的可能,人对人的劳动剥削也就衍生出来了。这种劳动的异化,一旦在整个社会关系中确立下来,就会导致整个社会关系中无所不在无时不在地存在着劳动异化,这就是马克思所说的“异化不仅表现在结果上,而且表现在生产行为中,表现在生产活动本身中。”[14]

在马克思恩格斯看来,只要存在着劳动异化,就会对整个社会生产关系的构成以及社会的发展带来强制性的消极效果,“人的自由而全面发展”与“自由人联合体”的发展进程也会受到严重阻碍。因此,消灭劳动异化就显得异常重要。马克思恩格斯把消灭劳动异化的希望寄托在被压迫阶级上,因为被压迫阶级既是在经济上深受劳动异化压榨最严重的阶级,又是在政治上在整个阶级社会体系中受压迫最严重的阶级。马克思恩格斯号召他们,“为了实现自己的个性,就应当消灭他们迄今面临的生存条件,消灭这个同时也是整个迄今为止的社会的生存条件,即消灭劳动。”[15]需要意识到,这里的“消灭劳动”,不是要消灭“自由的有意识的”劳动,也不是要消灭实现“人的自由全面发展”的劳动。而是要消灭异化的劳动,消灭阻碍实现人的“自由的有意识的”劳动的劳动,消灭阻碍“人的自由全面发展”的劳动。总之一切,就是要消灭被压迫阶级所生活的那个社会里的一切不平等的生产关系。通过消灭异化劳动,改变人与人之间的剥削关系,改变阶级与阶级之间的对立状态,改变那种为了生存或利益而结成某一阶级并作为一般化的个人而无法彰显个体特性又不得不隶属于某一共同体的异化现象,形成那种每个人都可以作为独立的个体参与的,且“控制了自己的生存条件和社会全体成员的生存条件的革命无产者的共同体。”[16]这个共同体一旦形成,就在一定程度上意味着异化的劳动被消灭,每个人的个性也会得到充分保障和彰显。

从内在构成上来看,这个共同体中的每一个人,都是作为个人而不是作为阶级成员而处于其中,体现出每一个人的个体性和个人的自由发展,展示出人的本质的个体特质。从外在表征上来看,这个共同体就是马克思所说的“自由人联合体”的原初表现形式,体现出人与人、人与社会之间的联合。这种联合,又把社会关系与每一个人紧密地结合在一起,每一个人都在这个共同体中活动,都无法脱离这个共同体,展示出人的本质的群体特质,因而,这个共同体就成为连接社会关系与个人的纽带。

当然,人的本质的群体特质并不只是在形成革命无产者的共同体之后才显现出来。每一个人都是社会关系的个体,只要“个人只是作为一般化的个人”隶属于某一共同体时,人的群体本质也可以显示出来。换言之,只要人与人之间形成了一定的共同关系,结成了某一共同体,人的群体特质就会彰显无遗。

总之,马克思恩格斯对“自由人联合体”的考察,从来没有脱离现实的人。围绕着实现“人的自由全面发展”的终极目标,马克思恩格斯指明了人的解放的多维路径,特别是在考察人的劳动解放的过程中,把消灭异化劳动与人的生存或利益的需要与社会关系紧密结合起来,指明了人的解放的主体维度路径。这一解放路径,既深化了人的本质理论的丰富内涵,阐明了人的群体特性,又准确地找到了联结人与社会关系的纽带,把人的解放的多维路径纳入到“自由人联合体”的视域中,实现了人的解放路径的多维统一。在后续的探索中,马克思恩格斯便以“自由人联合体”为逻辑中介,展开了对不同的人,特别是对推动实现这一“自由人联合体”的主体力量展开了探索。

三、在对无产阶级的分析中得出群众与人民概念的逻辑终点

马克思恩格斯在创立他们的学说伊始,就把无产阶级视之为人类解放的依靠力量。在1883年《共产党宣言》德文版序言中,恩格斯就很明确地指出:“被剥削被压迫的阶级 (无产阶级),如果不同时使整个社会永远摆脱剥削、压迫和阶级斗争,就不能再使自己从剥削它压迫它的那个阶级(资产阶级)下解放出来。”[17]也就是说,无产阶级必须在解放全人类的前提下,才能解放自己。无产阶级是由哪些人组成的?马克思恩格斯结合他们所提出的实现 “自由人联合体”的基本构想,把现实的人置于社会关系的范畴中,具体分析了“自由人联合体”的内在构成,提出了群众与人民两个不同的概念,又进一步细化了对无产阶级的认识,得出了群众与人民概念的界限区别,从而为实现“人的自由而全面发展”找到了最基本的依靠力量。

在《德意志意识形态》中,马克思恩格斯对社会关系进行了界定,提出“社会关系的含义在这里是指许多个人的共同活动,不管这种共同活动是在什么条件下、用什么方式和为了什么目的而进行的。”[18]这就表明,“许多个人”具有明显的不确定性,在数量、规模、阶层、地位等方面并没有特别要求,很难说清楚具体是谁或者是哪些人。从一定程度上讲,只要参与了“共同活动”,不管是什么阶层的人,不管什么时候、什么地方、用什么方式参加了“共同活动”,都可以看成为构成社会关系的重要组成部分,这与他们在《神圣家族》中所谈到的“群众是不确定的对象”的思想具有同等意蕴。可见,马克思所说的“许多个人”就是群众,这些“许多个人”,就像“不纯的稀粥”,汇集着“多种多样的群众性的对象和人物。”[19]因此,这也使得群众这个概念呈现出明显的不确定性和复杂性。

但是,马克思恩格斯并没有对群众这一“不纯的稀粥”置之不理,而是运用阶级分析的方法,根据不同的阶级和阶层,提出了一些重要的群众概念,为我们进一步理解群众概念的深刻内涵提供了重要的思想资源。

恩格斯在《自然辩证法》中分析社会主义革命的领导权问题时,提出了生产者群众,他认为,从资本家手里夺取生产资料之后,“并把它转交给生产者群众——这就是社会主义革命。”[20]在《社会主义从空想到科学的发展》一文中,恩格斯论述无产阶级的来源时,又提出了无财产群众这个概念,并认为无产阶级是“从这些无财产的群众中分离出来”[21]的。在《德国农民战争》中,恩格斯认真分析了农民与贵族斗争问题,他认为,只要贵族肯让步于农民,那么,“农民群众总是愿意同贵族达成协议的。”[22]在《路易·波拿巴的雾月十八日》中,马克思还提出过资产阶级群众,认为资产阶级统治者把无产阶级赶下台以后,“自己也就被资产阶级群众所排斥。”[23]

依据马克思恩格斯提出的不同的群众概念,可以发现,除了生产者群众、无财产群众、农民群众、资产阶级群众等之外,与之相对应,我们还可以推理出非生产群众、有产者群众、地主阶级群众、贵族群众、无产阶级群众等不同的群众概念。虽然这些群众概念有着不同的内涵和具体指向,但毋庸置疑,它们都是群众的题中应有之意,都是构成群众的重要组成部分。这表明,不具体地指明是哪一类群众,确实很难辨析清晰群众的概念或者很难弄清群众到底是哪些人。这不仅再一次证明了群众概念的复杂性,而且还证明群众这一概念确实是 “不纯的稀粥”。为了更具体地准确辨析群众这个概念,马克思恩格斯在他们的著作中,运用阶级和阶层的分析方法,又对不同类别不同阶层的群众进行了更为具体的划分,在这个时候,人民这一概念就适时出场了。

马克思恩格斯从现实的人出发,把每一个人的自由全面发展当作追求的终极目标。为了实现这一目标,他们号召全世界无产阶级必须先解放全社会中的每一个人,最终才能实现无产阶级自己的彻底解放。当无产阶级的队伍越来越壮大时,全人类的解放事业才会充满希望和力量。马克思也对这点挚信不疑,在《神圣家族》一文中,他肯定性地指出:“历史活动是群众的活动,随着历史活动的深入,必将是群众队伍的扩大。”[24]由于历史是向前发展的,所以,随着历史的发展,无产阶级队伍也就有了扩大的可能性。马克思的这种认识,是将无产阶级放在了群众的视域中,也就是说,马克思依据不同的阶级和阶层,指明了群众中的无产阶级就是革命的动力。他还认为,无产阶级革命之初,由于群众力量的缺陷和不足,总显得这场“历史‘活动’的革命是不合时宜的”,之所以如此,“是因为它在本质上仍然停留在那样一种群众生活条件的范围内,而那种群众是仅仅由少数人组成的、不是把全体居民包括在内的、有限的群众。”[25]如此说来,不断扩大那种“少数人组成的、不是把全体居民包括在内的、有限的群众”的范畴,增加“有限的群众”的力量,就能够在一定程度上扩大无产阶级的队伍力量。

这些“有限的群众”到底是哪些人?在资本主义社会里,被压迫的无产阶级与统治整个社会的资产阶级相互对立统一而存在。双方在生产资料、产品分配上等方面互相排斥而斗争,但却又互为前提,离开了一方则另一方不复存在。这表明,马克思所说的“有限的群众”,就是饱受资产阶级压迫的无产阶级,是革命的重要主体力量。正是因为有了这种认识,恩格斯在《共产主义者和卡尔·海因岑》一文中分析资产阶级立宪制度时,就把人民放在资产阶级的对立面,他说:“将使政权转到资产阶级手里的立宪制度是不完备的,人民只要不掌握政权就不可能改善自己的处境。”[26]如此说来,在资本主义社会里,人民就是无产阶级,最起码来说,人民必然是无产阶级不可或缺的重要组成部分。在文章中,恩格斯还在阐述党刊的任务时指出了人民的具体构成,他说:“这种报刊应当说明,无产者、小农和城市小资产者(因为在德国,构成“人民”的正是这些人)为什么受官吏、贵族和资产阶级的压迫。”[27]这就表明,在恩格斯看来,无产者、小农和城市小资产阶级就是人民的重要构成部分(至少在当时的德国是如此)。

需要注意到,上述恩格斯关于人民的认识,可以较为直观地运用于阶级社会,或者至少符合无产阶级革命尚未成功的时代的实际情况。但是,当人民掌握了政权之后,上述分析路径的运用便相对复杂的多,因为,作为解放全世界的重要动力,人民获得解放的政治形式,是“把国家政权重新收回,他们组成自己的力量去代替压迫他们的有组织的力量”[28]“组成自己的力量”,既包括那些在革命未胜利之前的无产阶级人民(革命的动力),又包括那些中间立场的人民(中间派),甚至还包括那些革命胜利或即将胜利之时经过教育改造而成为人民的人,以及曾经是人民的敌人的人。因为,在马克思看来,过去革命的历史经验证明,不同时代不同国家的人民内涵是不一样的。所以,也就有可能出现那种“就在人民胜利之日,人民刚放下胜利的武器,这些武器就被转用来反对人民自己”[29]的现象。可见,这里的“自己的力量”,不是固定的永久不变的,而是随着时代的变化和阶级阶层的演变,发生着一定变化的动态范畴。正是在这个意义上,人民就是一个动态的概念,其范畴也一定会随着“自己的力量”的变化或多或少地发生着某种变化。

概言之,不管形势和时代如何发展变化,不管各个国家不同阶级的发展状况有何不同,人民这一概念的范畴和主要构成部分,总是会发生着一定的变化。只要掌握了恩格斯划分人民的基本方法,不管如何发生变化,我们就能够准确把握人民概念的深刻内涵。

上述分析表明,马克思恩格斯在探索无产阶级的内在构成的基础上,对群众概念进行了具体的细分,提出了不同的群众概念,得出无产阶级是群众的重要组成部分的认识。在此基础上,又运用阶级和阶层的分析方法,准确地厘定了人民的构成,得出人民是无产阶级重要组成部分的基本结论。这样,马克思恩格斯通过对无产阶级的探索和分析,得出了群众与人民两个概念的不同认识,既进一步推动了马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑进路向前发展,同时为我们展示出了群众与人民两个概念的逻辑界限。

概括全文的分析,马克思恩格斯在对种的类特性(自然界的一切生物种类)的探索中,专门分析人的类特性。他们把关注的焦点放在现实的人上,展开了对人的本质的探索 (逻辑起点)。为了实现人的“自由而全面发展”的终极价值目标,他们分析了人的本质的群体特质,提出了“自由人联合体”(逻辑中介)的基本构想。而为了实现这个共同体,他们运用阶级和阶层的分析方法,对群众进行了具体分析,指出群众中的无产阶级(逻辑终点)是革命的主体力量,最终得出无产阶级革命的胜利,必须要充分发动群众,不断扩充群众的范围,依靠群众中的人民这一革命的彻底力量,才能建立符合人民利益的“自由人联合体”,才能最终实现每个人的“自由而全面发展”的终极价值目标。可见,马克思恩格斯对群众与人民概念的探索过程,显然经历了一条种的类特质→人的类特质→人类→群体→群众→人民的逻辑进路(见图一)。

上图表明,马克思恩格斯关于群众与人民两个概念的认识,既有明显的联系,又有细微的界限。在整个逻辑进路中,二者的关注点都是现实的人。但是,二者的具体指向又是不同的现实的人。群众概念中的人,是指很多不同阶级和阶层的人,其涵盖范围广泛,很难具体指出究竟是哪些人。而人民概念中的人,是群众概念中不可或缺的重要组成部分,是指在特定的历史环境下,能够推动历史进步与促进社会发展的那部分人,是推动革命向前发展的重要的坚定主体力量。在资本主义社会里,专指与资产阶级对立的那部分人,是无产阶级的重要组成部分。只有这样来理解马克思恩格斯关于群众与人民两个不同的概念,才能在把握二者逻辑进路的前提下准确找到它们的细微界限,才能为更科学地把握马克思恩格斯群众理论与人民理论的真谛提供重要的理论前提。

图一 马克思恩格斯群众与人民概念的逻辑进路图

[1]《马克思恩格斯选集》(第4卷),人民出版社,2012年,第250页

[2][3][7]《马克思恩格斯选集》(第1卷),人民出版社,2012 年,第 56、56、146 页

[4][8][12][13][14][15][16][17][18][19][24][25][26][27]《马克思恩格斯文集》(第1卷),人民出版社,2009 年,第 505、223、33、193、53、573、573、9、562、28、287、287、661、661 页

[5]贺来 张欢欢:《“人的本质是一切社会关系的总和”意味着什么》,《学习与实践》2014年第9期,第 27~32 页

[6]《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社,1960年,第514页.

[9]《马克思恩格斯全集》(第3卷),人民出版社,2002年,第339页

[10]《列宁选集》(第 1卷), 人民出版社,2012年,第6页

[11]《马克思恩格斯文集》(第2卷),人民出版社,2009年,第 53页

[20][21][28][29]《马克思恩格斯选集》(第 3卷),人民出版社,2012 年,第 987、645、195、195页

[22]《马克思恩格斯全集》(第10卷),人民出版社,1998年,第 527页

[23]《马克思恩格斯全集》(第11卷),人民出版社,1995年,第 150页

(责任编辑:王立坦)

The Logic Road of the Masses and the People about Marx and Engels’s Thought

Sun Yifang

It is recognized that there is a certain distinction between the masses and the people on the connotation based on the logic road about Marx and Engels’s thought,it is expressed in Marx and Engels Put forwarded the“free man association”(logical intermediary)in the exploration of human nature based on the real person(logical starting point),and formed a whole understanding of the ultimate value of the person and a concluded that the proletariat(logical endpoint)of the masses is the important strength for realizing the ultimate value goal.the masses and the people have the different connotations in the same logical process,The people in the concept of the masses refers to many people of different classes,it has a covering wide range of areas,while the people in the concept of people are an important part of the masses which means that the firm force who can advance the history in the certain historical circumstances.

the masses,the people,the logic road,Marxism

中国计量大学马克思主义学院 浙江杭州 310018

2017年杭州市哲学社会科学规划常规性研究项目“人民观与群众观界限:基于马克思文本的分析”(批准号:M17JC026)。