地方政府绩效评估:概念、要素与模式*

徐 阳

地方政府绩效评估:概念、要素与模式*

徐 阳

对地方政府绩效进行全面、公正、客观、准确的评估,能够有效地推动政府职能的转变和行政体制改革的深入。作为地方政府绩效评估的本质要素,功能定位在评估中居于核心地位,不同的功能定位使评估实践在制度安排、机制设计及技术运用等方面表现出不同的结构特征,形成了不同的评估模式。当前,国内研究多集中于对评估概念和要素的理论探讨,而缺乏对各地做法及典型模式的深入比较,且研究方法过于单一,对实践的指导力度有限。对此,一方面应谨慎把握研究的重点,基于功能定位的差异全面分析各地做法的有效性及局限,加强对评估模式发展方向的探索力度;另一方面应提高对多案例研究和定量研究方法的重视程度,着力提升研究的价值。

政府绩效评估 地方政府 评估要素 功能定位 评估模式

作为一种源于企业界的先进管理方法和工具,政府绩效评估在西方国家几十年的实践中取得了显著的成效。20世纪80年代以来,我国在政府绩效评估领域不但取得了丰硕的理论成果,而且形成了“福建模式”“青岛模式”等多个典型的实践案例,有效地提高了政府的执政能力,推动了政府管理科学化的进程。党的十八届三中全会通过的《全面深化改革若干重大问题的决定》明确指出要“完善发展成果考核评价体系”,各级政府也正在进一步规范各类实践行为,探索建立具有中国特色的政府绩效评估模式,这都对本领域研究中的方向和重点提出了新的要求。但是通过文献梳理可以看到,当前我国地方政府绩效评估研究还存在着明显的不足,既缺乏对各地实践做法的全盘考量,也缺少对多案例研究和定量研究等研究方法的运用,对实践的指导意义不强。因此,全面梳理地方政府绩效评估研究的进展,对于深化完善本领域的学科体系,推动本领域的实践过程,具有重要的理论和现实意义。本文拟通过全面梳理地方政府绩效评估的概念、要素及模式等相关研究,指出当前研究的不足,为本领域的深入研究提供参考。

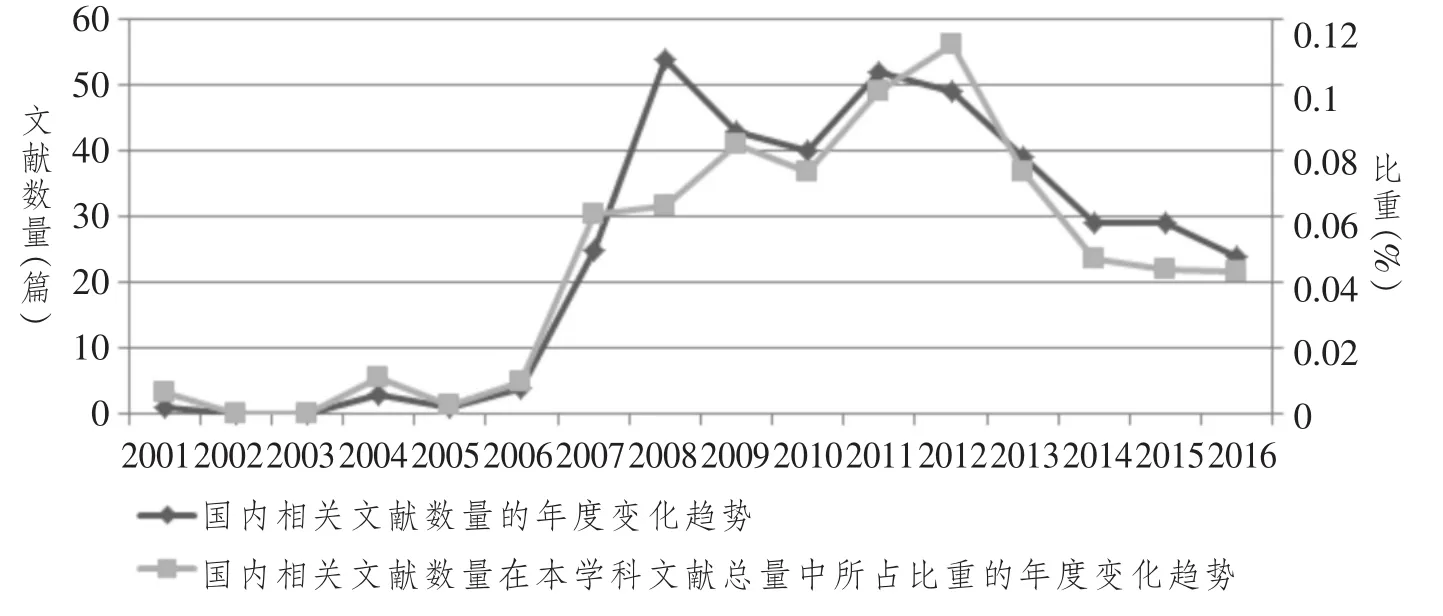

在文献梳理之前,笔者在中国知网文献数据库的“行政学及国家行政管理”分类中以“地方政府绩效评估”为主题进行了检索①检索时间为2017年6月12日。通过检索可以发现,行政管理学科内第一篇以“地方政府绩效评估”为主题的论文是李静芳发表于2001年的《对地方政府绩效评估的价值取向分析》。考虑到数据的完整性,笔者将论文样本选取的间段设定为2001年至2016年。,获取到393篇文献,如图一所示。可以发现:第一,近年来国内相关研究成果的数量有一定幅度的提升,但基数较小,且在学科文献总量中占比长期处于较低水平;第二,在党的十七大和党的十八大召开前后的2008年和2012年,研究整体达到了两个高潮,但之后相关文献数量又再次回落至较低水平,波动幅度较大。这说明,一方面,本领域研究与现实紧密相连,学界对相关政策法规的出台较为敏感;另一方面,在当前国内行政管理学科研究蓬勃发展的背景下,学界对本领域的研究还缺乏足够的深入,未能跟上学科发展的整体步伐。

图一 国内相关文献数量及其在本学科文献总量中所占比重的年度变化趋势

一、关于地方政府绩效评估概念的研究

从历史演进的视角出发可以看到,作为政府绩效评估的延伸,地方政府绩效评估的概念是按绩效——绩效评估——政府绩效评估的次序逐步发展形成的,各阶段间环环相扣,逐步深入。

一是绩效的概念。事实上,作为一种“多维的建构”,绩效评估的主体、对象、角度等方面存在多样性,因此国内外学者对绩效的概念及内涵也有各种不同视角的阐释,主要观点包括结果论、行为论、结果—行为论、能力论、综合论、动态论等。其中,发端于泰勒的科学管理等西方早期管理学理论的结果论出现得最早,认为绩效就是 “完成所分配的生产任务”,Kane等(1979)、Bernardin(1998)、彭剑锋(2003)及杨蓉(2002)等学者对结果论进行了发展,指出绩效是特定时间内的特定工作所形成的显性与隐性的成绩、 产出或结果;Campbell(1993)、Borman等(1997)、Rotundo 等(2002)、周智红等(2000)及孙健敏等(2002)学者持行为论观点,认为绩效是员工在工作中表现出来的、与组织目标关联的、可以观测的硬性与价值行为;付亚和等(2003)、杨杰等(2001)和张德(2001)等学者持结果—行为论观点,认为绩效是工作的行为与结 果 相 结 合 的 产 物 ;Benjamin(1989)、Pringle(1994)、Pulakos 等(2000)、姚慧娟等(2007)则持能力论观点,认为绩效是表面和潜在两个层面的工作能力;许为民等(2009)综合考虑了结果论、行为论及能力论的优点和不足,提出了一种综合论的观点,认为绩效与员工的特征、能力和行为都存在着密切联系;张光进(2013)从权变论的视角出发,根据工作程序化程度的不同与工作结果的具体程度、受外界影响程度的不同,提出了一种“两维四象限”的解释,分析了结果和行为两种绩效内涵的适应条件。

二是绩效评估的概念。一般认为,绩效评估源起于19世纪初西方科学管理研究者对效率评价的相关探索。当前,国内外对绩效评估的概念还缺乏统一的界定。多数学者认为绩效评估是一种评价的过程,其中,有学者将绩效评估界定为一种针对组织成员的特征、资格、习惯和态度确定其能力、状态及适应性的有组织的且客观的评价过程;绩效评估是一种评价组织成员业绩、能力及态度等的过程;张一弛(1999)将绩效评估界定为对特定时期内员工对组织做出的贡献进行“评价的过程”,并指出这种过程可通过数值进行系统地表现。另外,还有学者认为,绩效评估是一种组织对雇员价值的 “程序的决定”,或是一种考评成员及组织业绩的“定期制度”。吴江(2007)结合了上述观点,指出绩效评估是指对项目、规划或政策的设计、实施过程及结果所进行的系统且客观的评价。①吴江:《基于价值管理的政府绩效评估体系研究》,吉林大学博士学位论文,2007年。

三是政府绩效评估的概念。自雷德等(1938)在《市政工作衡量——行政管理评估标准的调查》一文中引入政府绩效评估之后,国内外学界相继提出了多种政府绩效评估的概念,但也未形成一定的共识。同绩效评估的概念类似,多数学者倾向于把政府绩效评估界定为一种过程,如:政府绩效评估是一个设计指标并收集资料以描述、汇报和分析政府绩效的过程;政府绩效评估是评价政府产出的效率、质量、结果、有效性等方面是否达到预定目标的过程;[1]也有学者持不同观点,认为政府绩效评估是一种方便公共决策者获取相关信息的方法,或是一种由政府决定的以某种成本提供某种产品的方式,或是一个用于评价政府的活动和努力的术语;胡宁生(1998)认为,绩效评估在于衡量政府的产出所能满足社会需要的程度。蔡立辉(2003)等则认为,政府绩效评估是根据一定的判断,对政府的投入、产出及成果中所反映出的绩效进行评定与分级,并改善和提高政府绩效的活动。[2]

地方政府绩效评估,即地方层面的政府绩效评估。根据对绩效、绩效评估、政府绩效评估等相关概念的把握,本文认为,地方政府绩效评估是指基于不同的功能定位,通过有效的制度安排、机制设计和技术运用,对地方政府在一定时期内的绩效进行全面、公正、客观、准确的判断的过程。另外,当前研究中还存在着部门考核、领导干部政绩考评等诸多政府绩效评估的相近概念,因此应特别注意概念的区别。学者贠杰(2015)在《中国地方政府绩效评估:研究与应用》一文中指出,根据评估对象的不同,政府绩效评估主要包括相对独立但又相互联系的三类:政府组织绩效评估(又包括政府综合性整体绩效和政府部门绩效评估)、政府人员绩效评估(又包括领导干部政绩考评与一般公务员绩效评枯)和公共政策绩效评估等。[3]由于政府综合性整体绩效评估是当前政府绩效评估的重点领域,能够直接反映政府管理的总体效果,因此本文研究所涉及的地方政府绩效评估仅指狭义范畴的地方政府绩效评估,即地方政府综合性整体绩效评估。

二、关于地方政府绩效评估要素的研究

地方政府绩效评估要素是指影响地方政府绩效评估的关键因素。根据对评估的不同影响程度,地方政府绩效评估要素可以分为本质要素和结构要素两类。功能定位是地方政府绩效评估的本质要素,制度安排、机制设计及技术运用等则是地方政府绩效评估的结构要素。其中,地方政府绩效评估的功能定位是指地方政府绩效评估组织机构基于一定的价值取向对评估的定位,直接决定了评估机构和人员的观念与做法,是评估的关键核心;地方政府绩效评估的制度安排、机制设计及技术运用则体现了各地评估的具体方式,是评估的主要内容。基于不同的功能定位,各地政府绩效评估采取了不同的制度安排、机制设计及技术运用,表现出了不同的结构特征。下文梳理了国内外关于地方政府绩效评估要素的相关研究。

(一)关于地方政府绩效评估要素内涵的研究

“要素”一词一般是指影响系统产生、变化、发展的系统单元。关于地方政府绩效评估要素,目前国内外学者尚无统一的定义。在国外研究中,英国审计委员会(2001)指出了绩效评估所涉及的战略、措施、目标、结果、分类、监督和评价等问题;Mwita(2008)提出了政府绩效评估的五因素模型,涵盖使命陈述、战略与计划、具体行动方案、绩效认知、管理信息系统五个方面;Sanger(2008)认为绩效管理系统的要素包括强有力的领导、战略目标、准确的绩效测量、透明的绩效报告以及学习与反馈等;Murphy等(1995)指出除了技术运用之外,还应关注影响绩效生成的情境因素,如组织内部的复杂性、组织文化和价值以及组织外部的社会政治经济环境。Sanderson(2001)及 Heinrich(2002)等学者也对此进行了研究。国内学者,如刘旭涛、彭国甫、宋斌等、臧乃康、包国宪、何文盛等分别提出了不同的划分方法。臧乃康(2008)认为政府绩效评估体系的构建包括评估依据和评估系统两个方面,其中基于评估价值和评估指向的评估依据是体系构建的灵魂,评估系统则是体系构建的主体;[4]彭国甫(2007)认为地方政府绩效评估涵盖了评估、结果运用和支持保障三个子系统,其中评估子系统包括评估原因、评估主体及评估客体等要素,支持保障子系统包括评估推动、信息采集及制度安排等要素。[5]刘旭涛(2005)界定了评估原因、评估客体、评估主体及评估方式四个政府绩效评估的基本要素,并指出应根据实际情况对以上要素进行整合,以形成完整的评估体系;[6]包国宪(2011)指出政府绩效评估体系应包括价值、指标、组织、技术支撑及制度环境等方面内容;宋斌等(2007)则将政府绩效评价体系划分为核心体系、主体体系、内容体系、方法体系、结果运用体系、机制体系六个方面。何文盛等(2011)则从评估结果偏差的角度指出了政府绩效评估的影响因素,认为地方政府绩效评估的偏差包括主体、客体、技术等方面的内生性偏差与制度、政治、文化等方面的环境性偏差。谢凤华等 (2003)和欧书阳等(2009)也对此进行了研究。

(二)关于地方政府绩效评估功能定位的研究

关于地方政府绩效评估功能定位的研究主要集中在评估的价值取向方面。国外研究方面,西蒙在《管理行为》一书中认为决策判断应包括价值与事实两种前提。奥斯本等在《改革政府》一书中也指出了价值取向在政府职能行使中的重要性,概括了“政府再造”的十个原则并以此作为政府改革的理论依据。阿尔蒙德、哈里、休斯、亨利等学者界定了公共行政的具体价值取向。阿尔蒙德界定了权力、民主化、财富、福利等四类价值取向;哈里认为政府目标应转向公共服务质量和顾客满意度上;休斯指出政府管理应遵循包括经济、效率、效益在内的“3E”目标;亨利认为政府行使职能时需要重视效率、效力以及社会价值。另外,卡特等还研究了价值取向的多元化,指出多元价值取向可以存在于公共行政中。国内研究方面,周志忍(1995)在效率研究中强调了“公共性”的凸显,提出了“质量优位”的概念;[7]徐绍刚(2004)认为政府绩效评估涵盖了评估方法等技术层面内容及立场、标准、角度等政治层面内容,其本身就是民主化进程的重要组成部分;臧乃康(2006)认为评估价值是政府绩效评估的灵魂,并指出了经济价值泛化、公众主体价值未显现、公共利益未成为共同价值等当前政府绩效评估中存在的问题;马宝成 (2001)政府绩效评估的价值取向界定为增长、公平、民主和秩序;蔡立辉(2003)认为政府绩效评估应从效率、秩序、社会公平和民主的本位出发;倪星(2004)认为政府绩效评估的方向由价值体系决定,包括效率公平并重、效率民主兼顾、经济增长和社会发展同步三个方面;包国宪(2007)认为政府绩效评估应以“主权在民”的价值取向作为其核心理念,需整合政府本位、民众本位、企业本位三类价值取向;彭国甫(2004)认为政府绩效评估的功能定位要遵循三个原则:深化政府改革的途径和方法,沟通政府与社会公众关系的桥梁和纽带,改善政府绩效的依据和动力;吴江等(2007)认为服务型政府应将政府职能准确定位作为基础,将满足民众需求作为价值取向。

(三)关于地方政府绩效评估制度安排的研究

关于地方政府绩效评估制度安排的研究主要分布在法律法规、组织形式及评估主体等方面。在地方政府绩效评估法律法规方面,蒋云根(2008)从政府绩效评估的地位、权威性、目标取向、制度规范、数据统计五个方面界定了立法的目标;[8]陈岩(2011)认为中国已有的绩效管理法律法规对相关程序的详细规定不足导致其缺乏可操作性。陈巍、尚虎平等学者着重关注了国外的做法:陈巍(2015)通过分析美、英、日、韩四国的绩效立法进程,归纳了立法先行、高层推动、立足国情、渐进推进及注重法律法规的系统完备性等绩效管理法制化的基本方法;尚虎平等(2016)通过案例分析发现美国联邦政府与地方政府在绩效立法的内容上存在一定的同趋性,进而指出中国政府绩效评估法制化应鼓励 “地方先行”,出台全国性法律法规,并及时修订和升级相关法律法规。[9]在地方政府绩效评估组织形式方面,吴建南(2008)指出中国地方政府绩效评估存在“自上而下”和“自下而上”两类组织形式;周志忍(2008)归纳了国内外绩效管理的两类推进机制:“集中型”和“分散型”,前者以英国、中国为代表,后者以美国为代表;汪玉凯等(2006)认为应建立由多方评估主体组成的绩效评估委员会,对各地政府绩效评估行为进行垂直管理。在地方政府绩效评估主体方面,徐绍刚(2004)认为评估机构和政府的关系存在人大主导的“垂直模式”和政府主导的“水平模式”两类,指出评估的本质主体只能是公众,而政府内外的专业评估机构应代表公众的利益;高小平(2010)界定了评估机构的三种设置形式:以青岛为代表的委员会形式、以北京为代表的联席会议形式及以武汉为代表的评估小组形式;[10]郑龙(2001)总结了漳州市的经验,认为可在政府效能建设领导小组领导下,由纪检、组织、人事、监察、机关党工委等部门抽调人员组成临时考评工作组;倪星等(2004)提出应通过立法组建由各级人大或其常委会所指派的专家和技术官僚组成的独立政绩评估机构。

(四)关于地方政府绩效评估机制设计的研究

关于地方政府绩效评估机制设计的研究主要分布在运行机制、结果运用机制、保障机制等方面。霍哲等(2000)将绩效评估的程序划分为鉴别评估项目、陈述目的并界定期望、选择衡量标准、设置业绩和结果标准、监督结果、业绩报告、使用结果以及业绩信息七个环节;蔡立辉(2002)将政府绩效评估界定为一个收集资料、确定评估目标、划分评估项目、绩效测定及其评估结果使用等环节组成的行为体系;卓越等(2003)认为绩效评估过程可分为建构指标体系、设计指标权重和等级、建立评估和管理机构、确定评估主体、安排实施程序和结果运用六个阶段;[11]范柏乃等(2005)认为评估指标体系、评估主体、评估方法和评估程序等环节影响了政府绩效评估的结果;臧乃康(2008)指出政府绩效考评系统应包括目标系统、比较系统、测定系统及反馈系统,涉及资料收集、目标确定、项目划分等环节;胡宁生(2006)等将公共组织绩效评估指标设计的流程分为操作环境分析、指标具体化、整合以及评估与修正四个环节;周志忍(2007)将绩效评估流程概括为一个目标的金字塔结构,在具体实施中,由上级制定数字化目标并转换为指标和任务后分派给下级,并以其完成情况作为评价和考核政绩的依据。胡税根(2004)、陈通等(2008)、张创新等(2008)等学者也进行了相关研究。

(五)关于地方政府绩效评估技术运用的研究

关于地方政府绩效评估技术运用的研究主要分布在指标体系、评估方法、数据采集等方面。在国外研究中,英国审计委员会(2001)将绩效评价体系的基本模块界定为评价努力情况、评价业绩、评价努力与业绩的关系及解释性说明四个方面,并设计了包括聚焦、适当、平衡、稳健、综合、成本效率等内容的FABRIC标准;盛明科介绍了部分国外政府绩效评估技术运用的进展,包括美国许多机构成熟运用的顾客满意度指数(ASCI),费舍对美国政府的绩效测量和基准化的实践,以及阿斯顿工商学院在测量各地政府绩效时对“最优价值”框架和平衡计分卡的运用等内容。①盛明科:《服务型政府绩效评估体系构建与制度安排研究》,湘潭大学博士学位论文,2008年。在国内研究中,贠杰(2015)阐述了国内地方政府绩效评估技术运用的现状和问题,指出当前存在的绩效结构研究薄弱、评估指标技术定位偏差、作为基础支撑的数据源障碍等问题,提出应基于科学、规范的基本技术路线建立全领域、连续性、应用导向的全国性地方政府绩效评估。[12]另外值得注意的是,由于政府绩效评估是学科交叉的热点领域,因此许多学者在研究中大量引入了经济学、管理学等相关学科的理论方法,如周仁标(2001)借鉴了经济学的投入—产出分析框架,彭国甫等(2004)借鉴了管理学的层次分析法。

三、关于地方政府绩效评估模式的研究

下文对国内外关于地方政府绩效评估模式的相关研究进行梳理。

(一)关于地方政府绩效评估模式现状的研究

国内外关于地方政府绩效评估模式现状的研究较多。其中,国外研究主要集中于平衡计分卡和欧盟通用评估框架等几种影响力较大的地方政府绩效评估模式本身,如卡普兰等于1992年提出了涵盖财务、顾客、内部运营、学习与成长四个维度的平衡计分卡框架(BSC),构建了一种超越财务维度评估的绩效评估模式;欧洲质量管理基金会于2000年构建了欧盟通用评估框架(CAF),聚焦于公共部门的使命和职能,将过程和结果作为两大维度,设计了九个主要指标;美国行政学会于2000年构建的“实施绩效管理的战略框架”包括内外部环境分析、使命和原则、愿景、目的和目标、行动计划、绩效测量以及监控和跟踪;Stan Brignall等针对利益相关者间的相互影响与作用构建了一个 “多维绩效模型”。国内研究则大部分围绕实践中的典型案例展开,包国宪等(2007)、臧乃康(2008)等学者以甘肃、青岛、南通等各地案例为基础引申发展出某种模式,进而提出了一般性的结论;相反地,还有学者先对评估模式进行界定,再根据各地实践情况进行分类,如周志忍(2008)界定了以福建省为代表的“作为系统工程的绩效管理”和以青岛市为代表的 “作为动态过程的绩效管理”两类模式;方振邦(2012)依据服务质量、行政效率、科学方法等不同理论对中国各地实践进行了模式上的归类;董静(2012)参考了萨拉蒙对于政府与民间组织关系的分析框架,划分了科层评估、参与评估、合作评估、共同治理评估及独立评估五种评估模式,并对中国各地24个案例进行了比较研究。②董静:《政府绩效评估理论研究与模式分析》,兰州大学博士学位论文,2012年。当前,国内学界普遍认同内部/外部评估的模式分类方法,此外,中国行政管理学会课题组等(2003)根据评估对象的不同划分了普适性的机关绩效评估、具体行业的组织绩效评估和专项绩效评估三种模式,[13]郎玫等(2009)从博弈视角出发将评估模式分为感知型、官僚效率型、决策型、参与型、社会效率型和监督型六种,[14]付景涛(2011)将政府绩效评估模式界定为主观型和客观型两种。还有学者从其他视角出发研究了评估模式,如卓越(2005)界定了类指标、评估维度、评估指标、指标要素及技术指标等评估模式的内容,张劲松(2006)分析了评估模式的构建对于评估有效程度的关键影响。针对地方政府绩效评估模式发展方向的相关研究较少,彭国甫等(2007)构建了包括绩效维度、层级特征及样本属性在内的绩效评价三维框架,王锡锌(2008)根据对“公众参与模型”和“技术理性模型”的研究提出了一种“复合型政府绩效评价模式”。[15]

(二)关于地方政府绩效评估模式有效性的研究

国内外关于地方政府绩效评估模式有效性的研究较少,谢志贤的博士论文《政府绩效评估有效性问题研究——以吉林省政府绩效评估为个案》是其中的代表性文章。谢志贤(2010)认为,政府绩效评估有效性是指政府绩效评估主体在实践过程中充分运用各种方法和途径作用于政府绩效评估客体,从而对政府绩效评估客体和社会发展产生的积极作用和影响,包括执行过程有效性和发挥功能有效性两个方面,其影响因素包括嵌入式改革的兼容困境、诱致性与强制性改革的动力差异以及工具理性与价值理性的割裂。①谢志贤:《政府绩效评估有效性问题研究——以吉林省政府绩效评估为个案》,吉林大学博士学位论文,2010年。钟海(2007)指出政府绩效评估有效性包括评估结果的准确性、评估结果反馈的有效性以及民众对评估的热情和信心,且易受价值取向、制度安排和评估方法的影响。王蕾(2004)从制度和利益两个层面上分析了绩效评估失效和低效的根本原因。

四、结论与展望

通过文献梳理可以看到,在地方政府绩效评估研究中,国外研究起步较早,形成了较为成熟的理论体系;而国内研究起步较晚,尚未能对各地实践提供有效的指导。这体现在:第一,大部分研究者重视理论研究,但对实践研究的关注不足,研究成果多体现在相关概念的界定、体系流程的设计及技术方法的运用等理论方面,而对实践进程中形成的政府绩效评估模式缺乏深入的可行性探讨;第二,大部分研究者所使用的研究方法过于单一,定性研究较多,定量研究较少,个案描述研究较多,多案例比较研究较少。因此,在本领域下一步的研究进程中,一方面,应谨慎把握研究的主要方向,基于对地方政府绩效评估要素的探索,深入分析各地实践做法的有效性及局限,加强对评估模式的 “再评估”,明晰评估模式的发展方向;另一方面,应大力加强对地方政府绩效评估的多案例研究,加强定量研究方法的运用,着力提升研究的价值。

[1]范柏乃 段忠贤:《政府绩效评估》,中国人民大学出版社,2012年,第40页

[2]蔡立辉:《西方国家政府绩效评估的理念及其启示》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2003年第1期,第76~84页

[3][12]贠杰:《中国地方政府绩效评估:研究与应用》,《政治学研究》2015 年第 6 期,第 76~86 页

[4]臧乃康:《和谐社会建设过程中政府绩效评估体系与制度安排》,《政治与法律》2008年第12期,第 38~43 页

[5]彭国甫:《构建地方政府绩效评估体系的四个基本问题》,《湘潭大学学报》(哲学社会科学版)2007年第4期,第 73~81页

[6]刘旭涛:《关于政府绩效评估体系的四个基本问题》,《新视野》2005 年第 6 期,第 43~45 页

[7]周志忍:《公共组织绩效评估——英国的实践及其对我们的启示》,《新视野》1995年第5期,第 38~41页

[8]蒋云根:《我国政府绩效评估法制化建设的路径思考》,《甘肃理论学刊》2008年第2期,第5~10页

[9]尚虎平 韩清颖:《政府绩效立法的央地互动模式:美国的经验与启示》,《甘肃行政学院学报》2016 年第 5 期,第 4~12、125 页

[10]高小平 刘悦:《我国地方政府部门绩效评估研究》,《江苏行政学院学报》2010年第5期,第90~95 页

[11]卓越 杨浙闽:《公共部门绩效评估的过程控制》,《天津行政学院学报》2003年第 3期,第28~31 页

[13]中国行政管理学会课题组:《政府部门绩效评估研究报告》,《中国行政管理》2006年第5期,第 11~16 页

[14]郎玫 包国宪:《博弈视角下政府绩效评价模型选择的理论优化》,《西北师大学报》(社会科学版)2012年第 3期,第 115~120页

[15]王锡锌:《公众参与、专业知识与政府绩效评估的模式——探寻政府绩效评估模式的一个分析框架》,《法制与社会发展》2008年第6期,第3~18 页

(责任编辑:张晓月)

Performance Evaluationof Local Government: Concepts, ElementsandModels

Xu Yang

A comprehensive,impartial,objective and accurate performance evaluation of local government can effectively promote the transformation of government functions and the deepening of the reform of the administrative system.As the essential element of performance evaluation of local government,functional localization plays a central role in the evaluation,different functional localizations make evaluation practices show different structural characteristics in institutional arrangements,mechanism designs,technology applications and so on,which form different evaluation models.At present,the domestic research mostly focuses on the theoretical discussion of the concept and the elements of the evaluation,but lacks the thorough comparison of the local practices and typical models,and the research methods are too single,which is limited in guiding practices.In this regard,on one hand,we should be careful to grasp the focus of the study,comprehensively analyze the effectiveness and limitations of practices based on differences functional localizations,and strengthen the exploration of the development direction of evaluation models;on the other hand,we should pay more attention to the multiple case research methods and quantitative research methods to promote the value of the research.

government performance evaluation,local government,evaluation element,functional localization,evaluation model

中国社会科学院研究生院 北京 102488

中国社会科学院创新工程项目“行政管理体制改革与政府绩效评估研究”(批准号:2016ZZXS004)。