寒门家庭参与学校文化的状况

收稿日期:2017-07-08

作者简介:胡雪龙,清华大学教育研究院博士研究生。(北京/100084)

摘要:已有的研究认为,底层家庭通常不能积极、有效地参与子女的教育。为了探究“寒门”家庭对学校文化的参与状况,本文采用质性研究方法,通过预设编码、开放式编码、聚焦编码、选择性编码等步骤,获取关键事件和表现特征。借助巴兹尔·伯恩斯坦有关“学校参与”的理论,按照家庭是否理解学校的表意性秩序和工具性秩序的传递方法以及目的,将其分为五类:承诺型、隔阂型、规训型、生疏型和疏离型,并分析不同家庭参与类型对学生学校参与的影响。本研究发现这部分农村家庭普遍高度认同教育的工具性目的(工具性秩序),并且将学习看作是人人应该遵守的惯例和规矩(表意性秩序),农村家庭强调的文化与学校教育的文化形态基本一致。

关键词:家庭参与;学校文化;工具性秩序;表意性秩序

一、 研究基础

巴兹尔·伯恩斯坦在《阶级、符码与控制:教育传递理论之建构》中探讨了学生各种不同方式的学校参与,并根据家庭对于学校文化的觉知,将家庭情境进行分类,进而说明“家庭的不同参与类型如何影响学生不同的反应” [1]。在他看來,学生的学校参与可以分为两大类,一类是品格训练,或者称之为“表意性秩序”;另一类是形式性学习,或者称之为“工具性秩序”,这两种秩序将会决定学生对于朋友、家庭和整体社会的思考和感知方式,并进而影响其在学校中的学业表现以及更大范围的行为表现。按照学生能否理解工具性秩序和表意性秩序的方法和目的,将学校参与分为五类:承诺型、隔阂型、观望型、生疏型和隔离型。他的这一分类对于我们理解学生的学校行为以及家庭对于学生的影响提供了参考框架,可以作为分析家庭、学生以及学校之间互动模式的切入点。与以往的“再生产”研究不同,伯恩斯坦没有将家庭的社会阶级位置作为优先考虑因素,而是从学校文化出发,“因此这个分类模式可以适用于各个社会” [2]。但是,正如伯恩斯坦所说,“很明显,这样的分类其实仍然还有其他更多的可能性关系存在” [3],尤其是当伯恩斯坦分类模式的生发地——英国,和正在逐步实现工业化、深受儒家文化影响的中国之间存在巨大差异时,伯恩斯坦理论能否直接进行移植,理论的适用性和解释力如何,这是本文所关注的问题。本研究旨在借助伯恩斯坦的理论框架对中国农村家庭的学校参与状况进行分析,主要关注于已经实现学业成功(考入名牌大学)的寒门学子的学校参与以及农村家庭对其产生的影响,进而对伯恩斯坦理论的适用性和本土化进行初步探究。

为了深入阶级内部,分析中国农村家庭背后的文化逻辑,本文采用伯恩斯坦中有关“学生参与”的理论,探究寒门家庭参与学校文化的类型和特征,并通过考察寒门家庭对学校文化的觉知的方式,考察家庭的文化资本的特征,探究农村家庭背景是否具有能动性和支持性,而不只是缺陷,是本研究关注的焦点问题。

二、 已有研究及其对本研究的启发

大量研究证实了家庭能否参与到学校文化中来对于学生的学习行为产生重要影响。[4]

一方面,家庭所处的阶级深刻影响了父母对子女教育的参与程度和积极性。学者们认为中产阶级最热衷于对子女教育的投入,也正是中产阶级的父母有能力和资源对子女的学校教育给予支持,从而将文化资本转为教育优势。[5]导致这一现象原因一方面是因为学校中存在歧视,中产阶级父母在学校中更受欢迎;另一方面是不同阶级的父母看待教师的作用不同:中产阶级将教师看作自己的雇佣工,而劳工阶级则认为自己是被教师排挤出去的。[6]父母作为教育产业的消费者,不断地施展策略和进行选择以规避风险;但是最终成功的只有中产阶级父母,因为他们有丰富的资源和充足的能力保障挖掘“选择”的可能性,进而使得“选择”得以顺利实施。[7]中产阶级的父母成为风险管理者,不断地投资他们的文化和社会资本以避免子女的学业失败。[8]

另一方面,父母的阶级也深刻影响了父母参与教育的方式和类型。伯恩斯坦认为经济和阶级结构是影响家庭参与学校文化方式的主要影响因素,他认为对于劳工阶层家庭来说,“学校的常规像一本无法参透的书本一样,家庭只知道送孩子去学校,对于孩子的学习和适应却无法给予适度的支持和帮助……(劳工阶层家庭的)儿童的学校参与相对地变得更为困难” [9]。Laureau发现中产阶级的家长通常采取“协作培养”(concerted cultivation)方法,认为教育是家长和教师的共同责任;而劳工阶级和贫困家庭选择“成就自然成长”(accomplishment of natural growth),家长认为教育是学校的责任,不愿意与学校教育产生关联。[10][11]Willis认为中产阶级的父母总是抱有应该对被监护者负责的观念,而不是像工人阶级那样对独立自主的孩子采取漠不关心的态度。[12]Evans认为劳工阶层家庭的价值观与学习的期望相冲突,家庭教育是与学校教育无关的互动。[13]Vincent等发现中产阶级的父母努力使自己的教养方式与教师对父母的期待保持一致,确保了良好的家校关系。[14]但是对于劳工阶级来说,教师和家长的关系被一种不平衡的结构化关系所限制。[15]

已有的研究主要在教育再生产的理论话语下对中产阶级和底层阶级的家庭参与模式进行比较,重视优势阶级的文化,而把底层文化视为是一种缺陷,受制于已有的阶级习性,家庭无法参与到学校中去。事实上,底层阶级并不是铁板一块,不是所有的父母都有一致的行为和一致的价值观。尽管在重点大学中的农村学生的比例在不断地下降[16][17][18][19][20],但是他们进入重点大学的渠道依然存在[21]。家庭与“阶级”主题之间自有复杂、创造性的关系,他们绝不会用一种简单的、标准化的阶级模式要求自己的孩子。任何脱离情境的社会学研究都是毫无意义的,我们需要“将问题置于具体环境中;分辨不同过程以不同力度,在不同时间、不同情况下所发挥的作用” [22]。如果把成功考入名牌大学的寒门子弟看作是成功者的话,那么他们家庭的学校参与状况如何?家庭对他们学校行为的影响程度和方式如何?endprint

三、研究方法

(一)研究方法与样本

为深入揭示“寒门家庭参与学校文化”的特征,本研究采用质性研究方法,“使用归纳法分析资料和形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解” [23]。 由于农村学生学业成功的路径有很多种,不可能总结为一种普适性的规律,所以建构的理论只是“其中的一种解释”。

本研究选取考入重点大学的农村大学生作为样本,具体来说就是具有农村户籍,家庭社会阶层较低(从父母的收入、权力、声望、受教育水平进行划分,将各项标准均处于不利地位的农村家庭划分为低阶层家庭),经历过较长时间的农村生活(至少在农村上过小学),并考入名牌大学的在读本科生①。

(二)研究过程与分析

1.数据收集

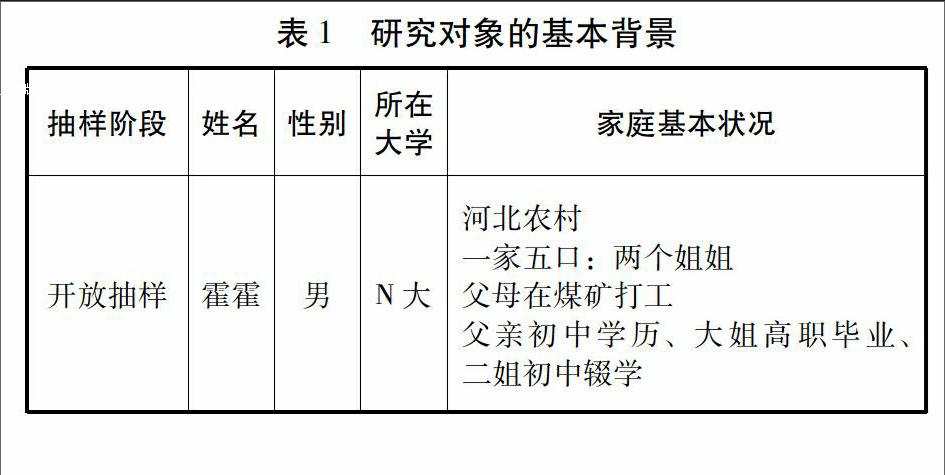

为了实现数据的丰富性和理论的饱和性,本研究采用了理论性抽样法[24],分为三个阶段进行数据收集和分析,对北京四所“985”高校中十二位不同背景的农村学生(见表1) 进行了访谈。

2.数据分析

对于在数据和数据类别间进行反复检索比对的质性数据分析,一些学者制定了分析的步骤和一般性原则,以求發现现象的概念和结构。[25]本研究的分析步骤可以分为如下几个过程。

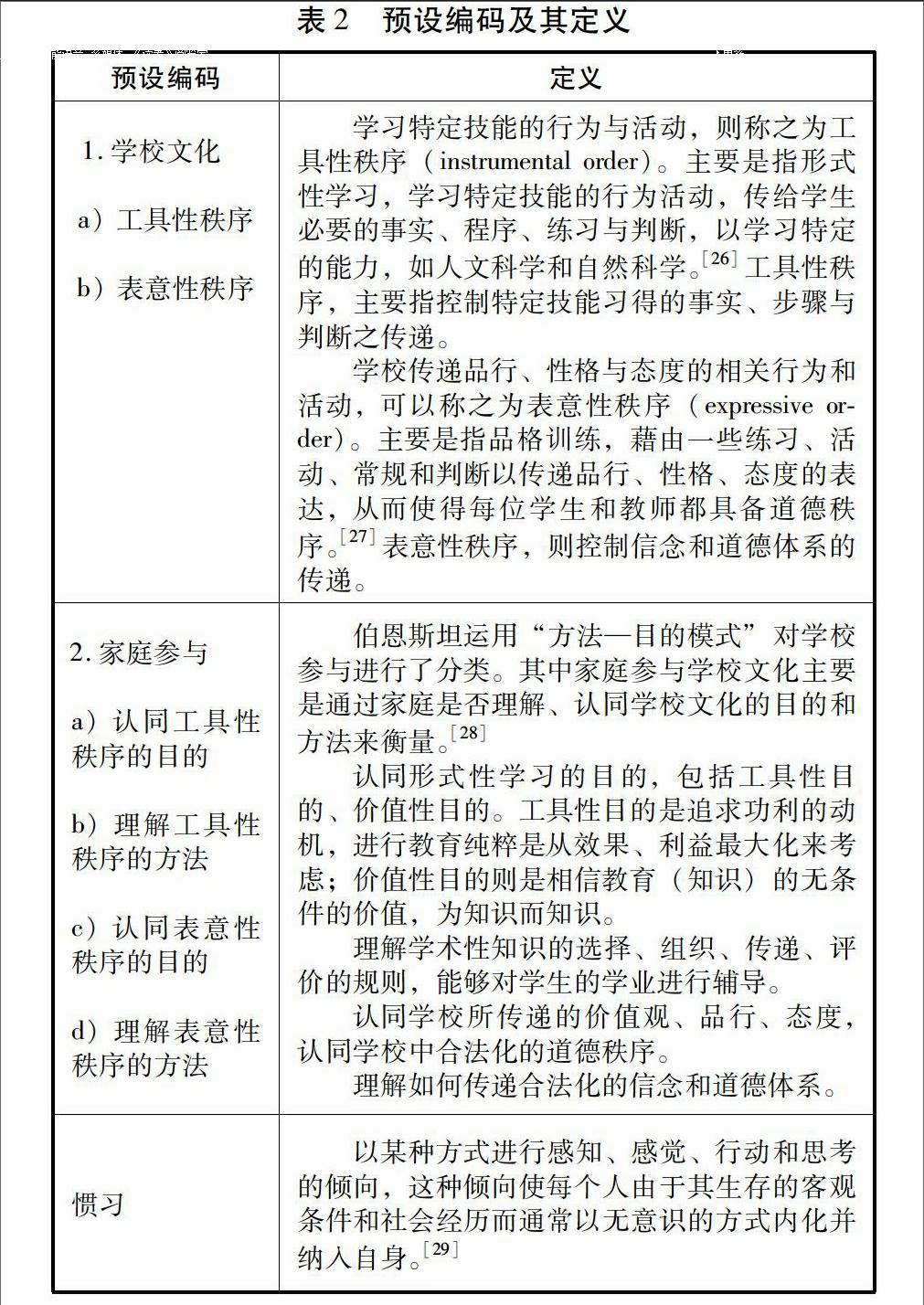

(1) 预设编码:在运用理论框架进行研究时,Miles和Huberman坚持使用预设的概念框架指导数据收集和数据分析,本研究的预设代码如下所示(见表2)。

学习特定技能的行为与活动,则称之为工具性秩序(instrumental order)。主要是指形式性学习,学习特定技能的行为活动,传给学生必要的事实、程序、练习与判断,以学习特定的能力,如人文科学和自然科学。[26]工具性秩序,主要指控制特定技能习得的事实、步骤与判断之传递。

学校传递品行、性格与态度的相关行为和活动,可以称之为表意性秩序(expressive order)。主要是指品格训练,藉由一些练习、活动、常规和判断以传递品行、性格、态度的表达,从而使得每位学生和教师都具备道德秩序。[27]表意性秩序,则控制信念和道德体系的传递。

2.家庭参与

伯恩斯坦运用“方法—目的模式”对学校参与进行了分类。其中家庭参与学校文化主要是通过家庭是否理解、认同学校文化的目的和方法来衡量。[28]

认同形式性学习的目的,包括工具性目的、价值性目的。工具性目的是追求功利的动机,进行教育纯粹是从效果、利益最大化来考虑;价值性目的则是相信教育(知识)的无条件的价值,为知识而知识。

理解学术性知识的选择、组织、传递、评价的规则,能够对学生的学业进行辅导。

认同学校所传递的价值观、品行、态度,认同学校中合法化的道德秩序。

理解如何传递合法化的信念和道德体系。

惯习

以某种方式进行感知、感觉、行动和思考的倾向,这种倾向使每个人由于其生存的客观条件和社会经历而通常以无意识的方式内化并纳入自身。[29]

(2) 开放式编码:是逐字逐句的、逐个事件编码,是一种临时性的、扎根于数据的编码。[30]

(3) 聚集编码:在这一阶段意味着使用最重要的或出现最频繁的前一阶段的初始编码,用大量的数据来筛选初始编码[31],聚集编码在文本中找出关键字、关键事件或话题,并在旁边注解,即进行文本资料的概念化、分类,为类别进行命名,以概念的属性和面向的形式来发展类属。

(4) 选择性编码:这一阶段是经由密集的检测资料来对现象加以命名及类属(categorizing)的过程。[32]选择性编码强调综合归纳或比较不同资料之间的异同。[33]同时关注到不同概念之间的互动和关联,以及每个类型所具有的属性,不断发展出新的类属和次类属,形成新的理论框架。

四、研究结果

(一)家庭参与学校文化类型及其对学生的影响

按照家庭是否理解学校的表意性秩序和工具性秩序的传递方法以及是否接受学校的目的,可以将这些寒门家庭的学校参与分为五类:承诺型、隔阂型、规训型、生疏型和疏离型。五种类型分别代表了家庭对学校文化的不同觉知、应对、看待和理解学校文化的方式,并对学生的学校参与产生不同的影响。见表3。

“承诺型”家庭高度参与学校的文化,父母理解工具性秩序的目的,也能够在方法上支持子女,同时父母也能够接受表意性秩序的目的,并理解表意性秩序的传递方法。

在儿童正式入学之前,受访者的家长都对其进行了不同程度的早期教育。他们所“环绕的书和玩具是他们父母亲以他们自己的教育性价值观所筛选出的” [34],“家里的墙上都写了很多很多的字,就是学前班要用的字”(小雅)。尽管农村家庭并不富裕,甚至可能极度贫困,但是父母从未在教育上克扣子女,他们发展了一系列策略来克服经济资本的不足,使得下一代接触到一定数量的文化刺激素材。“爸爸每天中午我没睡觉之前,他就给我讲一些关于数学的小故事”(霍霍语), “从小就教我数数、写字什么的,后来稍微大一点,还没上学之前就教背古诗”。

最能体现家庭参与学校文化的当属父母的为子女“择校”的行为。支持文化再生产理论的学者认为造成中产阶级和劳工阶级 “惯习”差别的表现之一就是劳工阶级父母重视当前的“短期主义”,而中产阶级则强调教育成就本身所具有的“长期性”[35]。而这种生存心态的差别集中体现在家长对学校的选择,劳工阶级的父母通常没有择校意识,而中产阶级的父母往往参考学校的各种资讯,包括学校考试成绩、学校风气、学校声望等来选择学校。[36]但是在这些父母身上,我们看到的更多的是中产阶级父母所具有的特性,他们在心态上似乎跨越了阶级的藩篱,像中产阶级那样具备长远的目光,为子女有意识地选择学校。而这种基于“长期主义”的生存心态,归根到底,在于父母对教育场域“游戏规则”的认同,他们既认可目的又掌握方法。endprint

这一类型家庭的学生尽管有着强烈的学习动机,但是对于学习目标的理解不是将学习与良好的未来职业前景关联,也不受高等教育体系入学考试的控制,而是与父母是否满意自己、是否认可自己有关。“觉得读书是为了让爸媽满意,让他们认可我……当时真的是把父母看得是最重要的,所以把学习也看得很重”(小雅语)。“怕考差了他们就没那么喜欢我了”(秋云语)。这种为了父母学习、为了家庭学习的情感已经内化成了一种习惯,“这种习惯不压制、不耍技巧、不用证据” [37],能使个体相信“学习”是唯一的出路,使得他使出浑身解数都倾向于这种相信,以致他的心灵也自然地趋向于它。“我长大之后就把学习当作一种习惯”(小雅)。“我干什么都不会忘记自己的本分。从那以后我压根就觉得学习是本职”(霍霍)。

2.隔阂型

这一类型家庭参与工具性秩序,但是对学校的表意性秩序存有隔阂。父母有意为孩子选择具有教育功能的学习情境。例如莉香的父亲给她买的积木、拼图、认字卡片等开发智力的玩具,岱山家里墙上贴的识字的画报,都是为学校教育提供了一致的物理环境和社会环境。学生从家庭中获得了一定的文化资本,这为他们将来的学习打下了坚实的基础,“那些东西对我以后真的是很有帮助的,语文作文每次都是范文”。

但是,与“承诺型”不同,“隔阂型”的父母通常无法参与学校的表意性秩序,也不能理解恰当的品行、性格、态度的表达和传递方法。一方面,这一类型的家庭亲子关系较为淡漠,通常由祖父母抚养长大,由于长期不在父母身边,长大后与父母不亲近,“脑海中与他们的记忆几乎没有”(莉香)。另一方面,这一类型的家庭中,子女无法与父母分享学校的经验,学校横亘在学生的家庭角色和学校角色之间,这对于父母和孩子来说都是痛苦的。家庭无法参与学校的表意性秩序对于子女的影响可能会出现两种情况:或者学生完全接受了家庭文化,因而无法参与学校的表意性秩序,与学校对立;或者学生完全接纳了学校文化,与家庭对立。岱山便是属于前者,他这样描述自己与学校的关系:“上学十二年,我与老师之间基本是对立的,至少是不亲密,我感觉自己特别讨厌老师。”而莉香则属于后者,子女与父母没有形成良好的情感沟通渠道:“我并不会把掏心窝的话讲给他们听,而他们似乎也没有心思去听。”莉香的父母也不善于表达对子女的爱,没有正向的鼓励,只是借助打骂等消极的惩罚措施。“当做错了事的时候他们会说的就是,小时候就觉得他们把话说得好重。就感觉会说好重的话,然后也不敢把一些乱七八糟的想法跟他们说啊,因为总觉得好像跟他们说了就会被骂。”

3.规训型

这里的“规训”主要指在信念和道德体系上的控制,而非技能、知识层面的指导,“父母对学习方面不严厉,但是在做人方面很严厉”(晓杰语)。这一类型家庭虽然在学业方面没有给予太多的关注和支持,但是在表意性秩序的参与度很高,家庭认同和理解学校文化中品行、性格与态度的表达方式,能够给予子女适度的情感支持,最重要的是,家长所营造的是一个高度“规训化”的情境。“规训型”家庭往往能够形成带有鲜明特征的“家风”,用以规训家庭内部的每一个成员的行为、态度、价值观等。这些“家风”包括“为人勤劳、诚实守信、与人为善、正直不阿”等等。

最为关键的是,这一类型的父母掌握了表意性秩序的传递方法,能够以恰当的方式将恰当的态度、价值观传递给子女。有些是通过训诫的方式进行传递,家长持续关注儿童的行为表现,并且不断告知下一代他们所期望的行为模式,同时以农村亚文化中的礼仪形式来约束下一代的情感传递,并且给予他们适当的训练与实践机会。例如晓杰提到小时候偷拿了几毛钱,但是“父母还是很重视吧,觉得你没有经过父母的同意就去拿钱,那相当于偷,所以有被父母狠狠地打”。而维鑫的母亲则更多的是采用“讲道理”的劝导方式,“我觉得她是一个懂得教育的人,她懂得如何教,养孩子不是随便养的,她要交给你一些东西,也不是直接给你说,她要告诉你这个事情为什么好,你之前哪里错了,把道理给你讲清楚,你自然而然就知道该怎么做了”(维鑫语)。另一方面,父母通过身体力行的方式,践行了家庭所倡导的价值标准,并且成为子女的道德楷模,“(母亲)就是我现在远远达不到的榜样……我觉得没有人可以超过我老妈”(馥气语)。

农村学生从家庭中所继承的“家风”是他们原初的底色,世界由此出发,它是对行为言论进行控制的要做或要说的事物,对那些虽非有意却依然是系统的、虽非按目的来安排和组织却依然带有回顾性和目的性的“选择”具有导向作用。与在学校接受的教育(或者灌输)相比,学生从家庭中获得的教育更多的是一种身体化的习性,这种习性来自于父母的一言一行,子女在不知不觉中模仿着父母的行为。“身体信其所仿”,习得过程即实践模仿的过程,因此更具有说服力,影响也更为深远。身体习得东西并不是父母所得的东西,比如他们掌握的知识,而是他们之所是,他们存在的状态,包括精神状态。

尽管“规训型”家庭对子女的教育怀有很高的期望,但是通常对子女的学业关注不高,在学习上采用“放养”的方式。晓杰提到:“父母从没督促我学习过。不会特别关注成绩,只是考试之后会稍微关注一下,但不是特别在意。”馥气也这样描述道:“我小时候就是玩着长大的。父母从来不管,应该是他们管不了。”在工具性秩序的参与上,父母虽有意为之,但却无能为力。

4.生疏型

这一类型的家庭接受工具性秩序的目的,但是对于传递方法不甚清楚,同样地,家庭认同表意性秩序,但是对于这种秩序父母如何传递给子女毫无概念。与“规训型”家庭不同的是,“生疏型”家庭尽管认可学校所倡导的情感、态度、价值观,接纳学校的道德秩序,但是缺乏恰当的传递方法和策略。父母希望孩子成为一名中规中矩、行为端正的好学生,对子女的学业成绩有着较高的期待,但是却没能为子女提供达成目标的方法和途径。“他们那时候从没管过我”(欣若语),“父母在我小时候很忙,没有时间管我、关注我”(佳嘉语)。梦苏的父亲终日赌博打牌,她说:“我就觉得我将来不能像他这样,如果谈恋爱的话,也不能找那样的。”endprint

在这一类型的家庭中的学生,由于他们没有掌握恰当参与学校表意性秩序的方法,可能会与抗拒学校的反学校文化群体过从甚密,例如欣若就提到小时候经常打架偷东西,而梦苏则在一段时间内经常和“小混混”呆在一起。另一方面,在家庭不能傳递表意性秩序的情况下,拥有“正能量”的同辈群体也可能成为寒门学子不断学习的对象。梦苏总结道:“一路走来我自己本身是一张白纸,因为从家里吸收不了什么东西,也不知道该学习,不知道该怎样,我要的这些东西都是从别人身上得到的。”

5.疏离型

“疏离型”家庭既不了解,也不愿接受学校的工具性秩序和表意性秩序,对学校文化的参与程度最低。这类家庭中的学生如果理解并认同学校的表意性秩序,就会体认到家庭和学校在品行、性格、态度的表达上的差异,会让他与家庭以及乡村邻里之间的关系变得格外困难或紧张。[38]伯恩斯坦认为这一类型是绝大多数底层阶级家庭的写照,而在本研究中只发现了一个案例——盛黎。一方面,他觉得村里的社交圈、礼仪等“很迂腐”,“有些厌恶”;另一方面,大家庭中的其他人也不能接受盛黎的“理想主义”,认为他大逆不道。他举了一个例子,当时奶奶去世了,按照村里的习俗,需要她最小的孙子,也就是盛黎对着没有人的地方说一些话,并且一直跪着,盛黎认为这样很可笑,坚决不肯。每当冲突、抵触发生时,除了采取明显的反抗措施,更多的时候,盛黎表面上是顺从父母及旁人要求,但是在内心仍然是抗拒的。

(二)家庭参与学校文化的特征

1.高度认可工具性秩序的目的

在五种类型中,所有家庭所共有的一个特征就是高度认可教育的工具性目的。那些只有中学文凭,甚至小学文凭的农村父母,即使自己没有接受过高等教育,他们仍希望自己的下一代能成为教育系统的优胜者,获得教育的功利性价值,因为大家还是有一个根深蒂固的观念,那就是“多认几个字总是好的”(馥气语)。上大学、接受高等教育是普通老百姓进入权利阶层最快捷、最现实的路径,“万般皆下品,唯有读书高”几乎成为这个群体的共同信念,“我爸就会说我家闺女要考清华”(梦苏语),“他们要我一定要上学考出去,不要留在家里”(维鑫语)。这与中国数千年的文化传统是分不开的。教育在中国一直是实现向上社会流动的最重要的机制,中华民族对其寄予了很高的期待与功利性,甚至积蓄几代人、几家人的力量来供养一个有一定潜力的家庭成员来接受教育,“父母对教育很支持,就是砸锅卖铁也要供我”(欣若语),以期一朝成功能改变几家人几代人,甚至一个宗族的命运。[39]

父母对教育的重视和期待还有可能是自我价值和动机的投射。他们有的在求学过程中表现出色,但是因为各种各样的原因而最终被排斥在高等教育的大门之外。他们清楚地认识到,生活在农村的重要原因之一就是因为没有考上大学,而教育是对于他们的子女来说改变命运的唯一办法。因此父母将未竟的心愿传递给子女,外在地表现为对教育的重视。有受访者这样形容道:“我爸也就是没有考上高中,那个叫什么来着,就是让把自己的梦想交给他的女儿”(晓杰语),“我小时候因为贫困不能上学,现在家里边经济还行,你自己要好好念书”(霍霍)。

但是在工具性秩序的方法层面,承诺型和隔阂型家庭能够进行参与,而规训型、生疏型以及疏离型这三种类型的家庭却对工具性秩序的对它的要求却不得要领。前者类型的家庭之所以能够掌握工具性秩序的传递方法,可能与父母在上学时学业表现良好有关,最终往往是由于经济原因,家庭无法给予足够的支持才迫不得已终止学业。而对于后者,由于不了解方法,家庭无法直接掌控子女的学业。由于文化资本和经济资本的限制,束缚了家庭对于工具性秩序的参与。

2.学习作为表意性秩序的表达方式

费孝通曾用“社会继替”[40]来指称农村社会成员的新陈代谢,它最为关键的是惯例与规矩,即过往的事件所沉积下来的、由经验筛选的合理的有价值的存在,并为后入此文化者不仅提供了把握世界的认识框架,也提供了行为的基本参照,这些惯例与规矩就是伯恩斯坦所谓的“表意性秩序”。在访谈中,许多农村学生都提到父母对自己做人的影响是无可比拟的,谈到最多的就是“本分”,在谈及家庭的影响时,“本分”一词频繁地出现在受访者的言谈中,循规蹈矩地做个“本分人”似乎成了农村学生不言自明的规矩。而这套规矩并不是每一个农村人个别的创制,而是社会的遗业[41],“本分”就是整个民族“过去”的投影[42]。换句话说,“本分”是农村家庭表意性秩序的重要组成部分。因为农活,如耕地、播种,是按节奏和时间来规定的。因此,“什么时候做什么事”(秋云),重要的是“做事要当其时”(莉香)。农耕文化里的乐观滋生于恒定的自信中,坚信“一分耕耘,一分收获”。

在农村学生那里,本分还具有更为深刻的内涵。首先,本分意味着忠守本职,兢兢业业,不能业荒于嬉。本分让他们认识到作为学生,学习就是自己的“本职”。 在本分的世界里,不愿冒险、不敢逾矩、不想尝试,甘愿被“禁锢”于既有的、可以预见未来的、有较少风险的学业轨道中,于是,所有与学习无关的事情都被视为是荒唐的无稽之谈,所有不利于“成绩”的东西都被视为禁忌,所有与智力劳动相背的都被视为偏离了正轨的不端行径。尽管“本分”有时可能是受制于外部必然性的稍显刻板的无奈选择,但是它却在客观上与学校教育的主流意识形态相一致,家庭所推崇的习性与学校灌输的习性具有内在一致性。而学校中的种种制度设计又进一步强化了“本分”的概念。

五、对伯恩斯坦理论的反思

在研究对象方面,伯恩斯坦面对的是所有社会阶层的学生,虽然阶层不是划分类型最重要的参考要素,但是伯恩斯坦也的确认为阶层是影响家庭参与学校的最重要的因素,而对于弱势阶层的家庭,一种是理解工具性秩序和表意性秩序的目的,但是不知道如何传递;一种是对两种秩序都不参与。而他得出这一结论背后的假设即为学校文化与弱势阶层的家庭文化存在巨大的鸿沟。为了验证他的这一假设,本研究将研究对象限定于寒门学子,即出身弱势阶层但考入名牌大学的学生群体,考察家庭对于他们学校参与的影响。最终发现,与伯恩斯坦讨论的“劳工阶层家庭”不同,本研究所分析的农村家庭表现出两个主要特征,即高度重视学习的工具性目的,并把学习看作是表意性秩序。这使得我们可以进一步反思伯恩斯坦的假设是否成立。endprint

本研究发现,在中国的学校中,被合法化的学校文化不只是优势阶层的文化,弱势阶层(如农村家庭)也可以提供满足学术市场要求的表意性秩序(“规训型”的家庭在这一点上表现尤为突出)。事实上,学校里最被鼓励的表意性秩序是勤奋、刻苦、努力,这些可以用一个词来囊括,即“本分”,作为学生要做好自己“分内”的事情,本分就是爱学习、会考试。农耕文化强调的本分观在制度化教育中依然如故,也许农村父母不懂得如何与老师打交道也不会投其所好,但是他们有着强烈的“本分”意识,他们时刻提醒孩子要清楚地定位自身,做好自己的本职的事情。换句话说,家庭的品格训练能够促进学生在学校的形式性学习。农耕文化强调的“本分观” 在制度化教育中外显为把学习视作是本职,学习勤奋、刻苦、努力。

注释:

①本研究中的名牌大学是指北京市的四所综合排名前列的“985”重点大学,为了隐私起见,后面均采用代号进行描述,即Q大、P大、R大、N大。

参考文献:

[1][2][3][4][9][26][27][28][38]伯恩斯坦.阶级、符码与控制:教育传递理论之建构[M].王瑞贤,译.台湾:聊经出版社,2007:8,56,56,49,51-55,50,50,9,58.

[5]Reay,D.Engendering Social Reproduction: Mothers in the Educational Marketplace[J].British Journal of the Sociology of Education, 1998, 19(2): 195-209.

[6][10]Lareau, A.Home Advantage: Social Class and Parental Intervention in Elementary Education[M].California:Rowman& Littlefield Publishers, 2000:7,10.

[7]Ball, S.Class Strategies and the Education Market: The Middle Classes and Social Advantage[M].London: Routledge Falmer,2003:56-57.

[8]Wyness M.Schooling and Social Class[M]//Matheson, D.An Introduction to the Study of Education(Third Edition).London: David Fulton, 2008: 148-152.

[11]Lareau, A.Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life[M].California:Univ of California Press,2011:5.

[12][22][35]保羅·威利斯.学做工:工人阶级子弟为何继承父业[M].秘舒,凌旻华,译.江苏:译林出版社,2013:99,73-75.

[13]Evans, G.Educational Failure and Working Class White Children in Britain[M].Basingstoke: Palgrave Macmillan,2006:21.

[14]Vincent,C., Tomlinson, S.Home—School Relationships: the Swarming of Disciplinary Mechanisms[J].British Educational Research Journal, 1997, 23(3): 361-377.

[15]Gillies, V.Raising the ‘Meritocracy Parenting and the Individualization of Social Class[J].Sociology, 2005, 39(5): 835-853.

[16]杨东平.高等教育入学机会:扩大之中的阶层差距[J].清华大学教育研究,2006,27(1):19-25.

[17]李春玲.高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查[J].社会学研究,2010,25(3):244.

[18]李润文.“寒门难出贵子”被指不全面[N].中国青年报,2011-08-26(5).

[19]刘志民,高耀.家庭资本、社会分层与高等教育获得——基于江苏省的经验研究[J].高等教育研究,2011,32(12):18-27.

[20]刘精明.能力与出身:高等教育入学机会分配的机制分析[J].中国社会科学,2014(8):109-128.

[21]陈晓宇.谁更有机会进入好大学——我国不同质量高等教育机会分配的实证研究[J].高等教育研究,2012(2):20-29.

[23]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:24.

[24][30][31]凯西·卡麦兹.建构扎根理论:质性研究实践指南[M].边国英,译.重庆:重庆大学出版社,2009.

[25]Miles,B., Huberman, M.Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook[M].Sage, 1994:1-12.

[29]高宣扬.布迪厄的社会理论[M].上海:上海同济大学出版社, 2004:12.

[32]胡幼慧.质性研究方法:理论、方法及本土女性研究实例[M].高雄:巨流图书出版社,2013:126.

[33]Strauss,A., Corbin,J.Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory (2nd ed)[M].CA: Sage Publications,1998:116-117.

[34]Cohen, K.Delinquent Boys[M].London :Collier Macmillan,1971:98

[36]Ball, S., Bowe,R., Gewirtz, S.Circuits of Schooling: A Sociological Exploration of Parental Choice of School in Social Class Contexts[J].Sociological Review.1995, 43 (1): 52-78.

[37]帕斯卡尔.思想录[M].何兆武,译.天津:天津人民出版社,2007:50.

[39]黄仁宇.万历十五年[M],北京:三联书店,1997:12.

[40][41][42]费孝通.乡土中国[M].北京:三联书店,2015:96,19,23.

(责任编辑钟嘉仪)endprint