基于核心素养的实验教学模式的应用

虞珍珍

【摘要】本文以探究影响有丝分裂因素的二次实验为例,阐述了新的实验教学模式——二次实验的教学流程和教学意义。二次探究实验是指教师在保证传统实验教学的知识体系和基本技能培养的基础上,针对学生在初次实验中发现的问题,引导学生进行第二次探究实验的教学模式。实验的目的让学生完全参与实验探究、拓展思维,培养学生搜集和处理信息能力、分析和解決问题的能力、交流倾听与合作学习的能力,从而落实生物学核心素养的培养。

【关键词】实验教学 二次探究教学 核心素养

【中图分类号】G633.91 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2017)44-0162-02

浙江省新一轮的课程改革已经指向核心素养的培养。生物学科核心素养中有一项表现就是科学探究,能够发现现实世界中的生物学问题,针对特定的生物学现象,进行观察、提问、实验设计、方案实施以及结果的交流与讨论。根据浙科版课标要求必修教材中有19个学生必做实验,其中属于探究性活动的是6个,其余均是观察类或验证性实验,而新的选考试题中基本以探究性质的实验设计题在为主。

二次实验探究教学法是对教材实验的一种改编,一种新的实验课堂模式,其过程就是针对教材中的一个实验,进行两次,甚至多次,以便给学生不同的体验,第一次是验证性实验或是依据教材的模仿探究实验,第二次则是针对第一次实验中产生的问题,从不同角度或同一个角度,尝试重新设计探究性实验来解决问题。这是实验教学实施过程中对于学生学习方式的一项变革,是针对传统实验教学不利于培养创新型人才和当前探究性实验教学的可操作性差等缺点而提出的[1]。

一、二次实验探究教学实例

下面笔者以浙科版生物高中必修1中“观察植物细胞有丝分裂”为例,来阐述二次实验探究法在生物学实验教学中的应用。该实验操作步骤多,每一步骤的不确定因素都可能影响实验结果,初次实验的效果往往不理想。从探究活动上看,该实验属于“零级水平探究”。若通过开展二次探究实验来探究操作步骤中对实验结果的影响因素,既可深化教学目标,又能加强对学生自主探究能力的培养。现以此实验为例,论述二次实验探究法在实验教学中的应用。

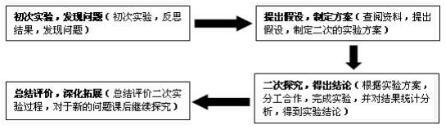

上述是二次探究实验的操作流程图。整个实验教学过程由“理论知识的学习——第一次验证性实验——第二次探究性实验——实验评价”等几个阶段组成,将原本的观察类验证性实验改编成探究性实验。这样的实验教学模式既巩固理论知识,又培养学生实验动手和探究能力,提高实验课堂的教学质量。

1.初次实验,发现问题。第一次实验过程基本按照教材提供的方案进行,通过实验让学生初步了解实验的方法步骤及操作中的注意事项。根据笔者以往的教学实践,学生的实验结果往往不佳:较多装片细胞之间重叠较多,内部细胞染色效果较差,有些装片则根尖压得过烂,难以找到分生区细胞。从学生实验结果可引出许多进一步探索的问题,如:①洋葱根尖是不是观察有丝分裂实验的最佳材料?②培养时间过久会不会导致洋葱根尖老化细胞分裂变少?③取材时间会不会影响实验结果?④教材中的解离时间、漂洗时间够了吗?⑤内部细胞染色效果差是不是因为染色时间不足?等等。

2.提出假设,制定方案。针对学生提出的问题,把二次探究的问题范围分为若干组,分别从材料和步骤反思等分析第一次的实验结果。每个小组围绕着如何更清楚的观察到植物有丝分裂图像,提出自己的各种看法并设计的新的实验方案。现以分为两大组为例,第一大组主要围绕植物材料选择和固定时间进行探究。从很多资料文献中查阅到洋葱、大蒜、葱、蚕豆、风信子、水仙花、绿豆等根尖都曾做过有丝分裂的研究,并且发现不同的根尖材料在不同时间段的分裂情况也不一样,于是选择常见的易培养的几种植物材料,在不同的时间取样固定来探究有丝分裂情况。另一大组同学针对有丝分裂的操作步骤进行改良探究。通过将室温下解离改为水浴加热解离,又因为不知合适的水浴时间,所以探究不同水浴时间的解离效果,同时探究不同的染料的不同效果。将两大组同学的实验方案合并如表:

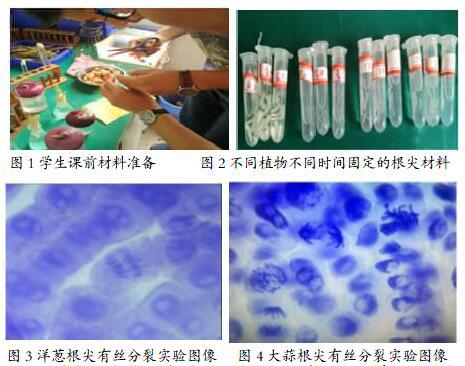

3.二次探究,得出结论。由于课堂时间有限,二次探究分为课前准备与课内实验。课前完成材料准备如植物根尖的培养和不同时间段的取材固定(图1,图2),还需对设计的操作步骤进行预实验,作出适当的调整。课堂内,将学生分成多个小组,每个小组2~3人,完成对材料、取材时间、3种不同的水浴时间解离。利用每一步骤的等待时间,引导学生思考相关的问题,比如解离完成的标志、压片的技巧、结果如何分析等,尽量保证学生在课堂有事可做,控制课堂纪律。最后学生用数码显微镜观察现象,相互比较讨论分析,填写实验记录表。教师用主机台屏幕观察学生的实验结果,并将清晰的图片进行投影、点评。实验结果发现这4种材料相比较发现:比起洋葱(图3),大蒜根尖材料最好(图4),能看到较多的分裂细胞。蚕豆根尖较粗,漂洗、染色时间需要更久,压片难度大,观察效果不佳。葱根尖比较纤细,学生不易操作,容易夹碎,细胞较小,有丝分裂特征图像难以观察到。操作步骤将盐酸常温解离改为水浴加热解离,确实能加快解离速度,将教材原过程的10~15 min解离时间缩短为8 min,且得到较好效果。用流动的清水漂洗后染色效果更佳。因为课堂时间有限,在已有的实验结果基础上探究不同的染料的染色效果可在课后完成。

4.总结评价,深化拓展。评价是二次实验法教学必不可少的一环,需要建立起一种能够激励和促进学生在知识、技能、思维、心理、观念态度和创新精神等方面协调发展的评价理念。教师在实验总结阶段要引导学生进行综合评价和自我反思。

“二次”实验教学模式不是只进行两次实验,它是一种探究式课堂,对于有兴趣的学生来讲还可以继续进行第三次、第四次,直至达到理想效果。学生在探究过程中发现一些感兴趣但来不及或者中学实验条件尚不具备,但很值得继续探讨的问题,可以进一步拓展延伸到课堂外。如本实验因为还有好几组装片观察到的图像并不清晰,不完美的结果可以引发学生新的探究思维,部分学生提出可以继续探究染色时间,染色剂浓度,和染料种类等等。在课外,部分学生探究了不同染色剂对染色体效果,发现苯酚品红作为染料效果比龙胆紫更佳(图5)。

二、二次实验探究的教学意义

1.二次探究实验对学生的影响

在二次探究实验教学中,第一次实验对象为全体学生,教学目标让学生熟悉实验步骤,掌握临时装片制作技能。第二次实验对象为选考学生,围绕着如何才能看清细胞分裂图像对本实验进行不同角度的探究。二次探究实验需要学生在实验前翻阅资料,自主设计,实验过程中分工合作,仔细操作,实验后讨论反思。这样的实验教学潜移默化的强化了学生的实验设计思路,多次尝试之后大多数学生都能在规定的时间内写出一份较完整的实验设计,格式规范,语言科学严密。

2.二次探究实验对教师的影响

二次实验法实验教学模式中重视学生的自主体验和探究,但这并不意味着放弃教师的指导,而是对教师的要求更高。对教师而言,首先要选择教材中哪些实验适合开展二次探究,在生物必修教材中,比如可以探究观察叶绿体的影响因素,探究质壁分离和质壁分离复原实验影响因素,探究哪些溶液适合提取和分離光合色素,探究影响光合色素的分离因素等等。其次新的探究实验操作步骤可能是第一次接触,教师有必要进行预实验,事先了解实验的安全隐患,在学生进行实验操作时的巡回指导。教师要保证学生安全操作,纠正操作错误,提升操作技能。最后,因为二次实验教学过程不再完全按照教师的设计程序和思路进行,教师将面对的是学生突然提出的五花八门的实验方案和层出不穷的问题,教师引导学生全面多角度看待、分析、解决问题,不偏离正题。所以这种教学模式是对教师的指导能力、自身的实验操作能力、解决实际问题的能力、判断能力和应变能力的一个巨大挑战。上完这样的一堂课,事先的准备工作远远大于课堂时间,对教师自身的专业发展有明显的促进作用[2]。

二次实验教学模式对于克服当前中学验证性实验教学不利于培养学生创新思维与探究性实验教学制约因素多,开课率低的弊端具有及其重要意义。该教学模式不仅有助于培养学生勇于质疑、乐于探究的科学精神,而且可以锻炼学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,这与当前新课改的核心素养教育的出发点是相契合的。

参考文献:

[1]谢洁奕.高中物理教材实验二次开发的教学研究[J].中学生数理化学研版,2011(12):54

[2]陈晓清.二次实验法教学的探索与实践 [J].生物学通报,2013(2):51—53