分指厚掌约束手套在老年患者非计划性拔管中的应用效果

陈宝玉,武 曌,仇海燕

(北京协和医院 保健医疗部,北京100730)

【护理创新】

分指厚掌约束手套在老年患者非计划性拔管中的应用效果

陈宝玉,武 曌,仇海燕

(北京协和医院 保健医疗部,北京100730)

目的 探讨分指厚掌约束手套在老年住院患者非计划性拔管中的应用及效果分析。方法 选取我院保健医疗部5个病区2015年7月—2016年7月收治的符合入选标准且接受约束的老年患者100例,按入院先后顺序分为对照组和观察组各50例,对照组患者采用传统无指硬底约束手套,观察组患者采用分指厚掌约束手套,比较2组患者非计划性拔管的发生率及约束相关并发症的发生率。结果 观察组患者发生非计划性拔管率为0,对照组为14%,2组比较差异有统计学意义 (χ2=7.527,P<0.01);观察组患者发生约束相关并发症为4%,明显低于对照组的22%,2组比较差异有统计学意义(χ2=7.162,P<0.01)。结论 应用分指厚掌约束手套能降低老年住院患者非计划性拔管的发生率,并且能降低约束相关并发症的发生率。

约束手套;老年患者;非计划性拔管

老年患者的疾病特征具有复杂性、多重性和累加性的特点,大部分患者生活不能自理,伴有脑萎缩、痴呆等,在治疗和护理中需要留置较多的管道,如鼻饲管、尿管、气管插管、静脉导管等;但与此同时,老年患者行为不能自控、不自主动作较多、合作性差,非计划性拔管(unplanned extubation,UEX)的问题也相继出现。由于非计划性拔管的发生给治疗带来很大影响,甚至可以直接导致死亡[1],受到临床医护人员的高度重视。毛丽洁等[2]的研究显示,有68%的非计划性拔管患者虽有约束,但达不到理想的实效。目前临床主要采用的约束方法有约束带和传统约束手套,其中约束带只是固定患者的手腕处,对患者的手臂起到了约束作用,但患者的手指仍能自由活动,从而导致非计划性拔管的发生,且一旦患者躁动可能会造成约束部位皮肤发红,甚至因约束带过紧引起回流障碍、肢体肿胀。传统约束手套无指硬底约束手套,手套的手心面由两层织物和其间铺设的塑料硬垫板组成,戴上手套后手掌伸直平放,但手仍可在手套里做一些如握拳、对指的动作,当遇到躁动不安的老年患者,易出现衬垫移位而导致非计划性拔管的发生。另有研究表明,适当有效的肢体约束可以减少非计划性拔管的发生[3]。因此,我们设计制作了一种分指厚掌约束手套,经临床使用效果较好,介绍如下。

1 资料与方法

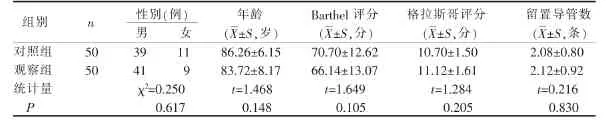

1.1 临床资料 选取我院保健医疗部5个病区收治的符合入选标准且接受约束的老年患者100例,其中男性80例,女性20例,年龄82~104岁。入选标准:(1)患者身上留置特殊管路,如鼻饲管、尿管、气管插管、静脉导管等。(2)患者不配合治疗或护理。(3)患者出现意识不清、躁动。排除标准:(1)患者或家属拒绝使用约束。(2)需要24 h陪护的患者。入院诊断前6位的疾病是肺部感染、高血压、脑血管意外及后遗症、老年痴呆、糖尿病、冠心病。同时患有3种及以上疾病的老人占住院老年患者的84%。住院时间5~60个月(我院保健医疗部收治对象均为部级以上高干患者,年龄偏大,多病共存,大多病情较复杂,生活自理能力差,因而住院时间长),平均(18.12±11.28)个月。其中气管切开患者13例,留置胃管74例,鼻空肠管20例,尿管80例,PICC19例,PEG/PEJ管4例。按照入院先后顺序分为对照组和观察组各50例,2015年7月—2016年1月收治的符合入选标准的50例患者为对照组,2016年2—7月收治的符合入选标准的50例患者为观察组。对照组患者采用传统约束手套,观察组患者采用分指厚掌约束手套。2组患者年龄、性别、Barthel评分、格拉斯哥评分(最高分15分)、留置管路总数等比较,差异均无统计学意义(P>0.05),详见表 1。

表1 2组老年患者一般情况的比较

1.2 方法

1.2.1 对照组 使用传统约束手套。传统约束手套为无指硬底约束手套,由手掌部、手腕部、手臂部和系带组成,手掌部分为手心面和手背面,其中手心面由2层织物和其间铺设的塑料硬垫板组成;手背面为一层网孔状织物;手心面和手背面组成的容置空间为一个硬底区域,患者戴上手套后手指平放,五指未能分开,手指前端为封闭式。系带固定于手套的手腕部,由两侧引出。使用时按常规将约束手套套于患者手上,系带固定手腕部,松紧以可伸进1~2指为宜,并将系带绑在同侧床栏或其他固定物上。

1.2.2 观察组

1.2.2.1 分指厚掌约束手套设计与制作方法 分指厚掌约束手套由手掌部、手腕部、手臂部和腕部约束带组成,手腕部位于手掌部和手臂部之间。(1)手掌部为手套主体,分手心部和手背部,手心部由双层掌形棉布内置海绵制成,海绵厚度约8 cm(患者住院期间病室温度适宜,约束手套均选用纯棉透气材质,不会造成手部闷热感,患者可耐受),手背部为单层网孔状棉织物,并由棉线将单层网孔状棉织物与手心部缝合形成4条分隔线,分别为分隔大拇指与食指的第一分隔线,分隔食指与中指的第二分隔线,分隔中指与无名指的第三分隔线,以及分隔无名指与小拇指的第四分隔线,五指指端均为封闭式。(2)手套的手腕部由矩形双层棉布内置海绵制成固定带,两端居中正、反面缝一长方形尼龙粘贴对扣。(3)手臂部连接于手腕部,为单层网孔状棉织物。(4)腕部约束带为一根棉布系带,平行矩形固定带长边且居中缝制于矩形体一面,系带由两侧引出。如图1。

1.2.2.2 分指厚掌约束手套使用方法 按常规方法将患者五指分开伸入手套,将手腕部的尼龙粘贴对扣固定,以固定手套,松紧度可由尼龙粘贴调节。对于意识模糊、谵妄或不太烦躁的患者等,戴上手套后,将手腕部的尼龙粘贴对扣固定,并将腕部约束带收纳系紧,双手可以自由活动;对于特别烦躁患者加用腕部约束带绑在同侧床栏或其他固定物上,防止手随意活动。其使用方法实物图见图2。

图1 分指厚掌约束手套示意图

图2 分指厚掌约束手套实物使用示意图

1.2.3 观察指标及观察时长 观察2组患者3个月内非计划性拔管的发生例数,以及约束相关并发症(上肢皮肤破损、血液循环不良、神经受压、关节功能障碍)的发生例数。

1.2.4 统计学方法 应用SPSS 17.0,计数资料用频数,构成比描述;计量资料用均数±标准差描述。两组比较采用t检验及χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

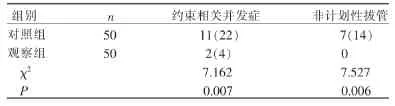

观察组患者自使用分指厚掌约束手套3个月内发生上肢血液回流受阻肿胀2例,无非计划性拔管发生;对照组自使用普通约束手套3个月内11例发生约束相关并发症,发生率为22%其中,上肢皮肤破损3例,上肢血液回流受阻肿胀8例;7例发生非计划性拔管(胃管拔除5例,鼻空肠管拔除1例,PICC管拔除1例)。2组非计划性拔管、并发症发生率比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

表2 2组患者发生约束相关并发症及非计划性拔管率比较

3 讨论

3.1 分指厚掌约束手套安全性高,可以有效降低非计划性拔管的发生率 患者使用约束的关键是设法使手掌无法握成拳。传统约束手套的手心面由两层织物和其间铺设的塑料硬垫板组成,戴上手套后手掌伸直平放,但手仍可在手套里做一些如握拳、对指的动作,当遇到躁动不安的老年患者,易出现衬垫移位而导致非计划性拔管的发生。分指厚掌约束手套在原有约束手套的基础上进行改进,分指设计使拇指无法与其余四指捏握,再加足够的掌部厚度与长度,从而相对限制了手指的灵敏性和抓握活动的灵活性,避免了拔管的风险。本组研究中,观察组无非计划性拔管情况发生,而对照组共有7例发生非计划性拔管,观察组患者使用分指厚掌约束手套对降低老年患者非计划性拔管的发生率明显优于对照组。

3.2 分指厚掌约束手套可有效降低约束相关并发症的发生率 传统约束手套使躁动患者手虽被制动,但手掌伸直平放易导致双手僵硬,而对于异常躁动患者,戴上传统约束手套后手仍可抓扯东西,导致抓伤或使腕部约约束带衬垫移位,从而使约束部位约束过紧,影响局部血液循环等。分指厚掌约束手套棉布与海绵材质的掌部支撑设计,符合人体功能学的理论,保持手掌处于功能位,从而保证了患者的舒适性,促进手部血液循环;手腕部的海绵软垫和尼龙粘贴对扣的设计,不仅能有效避免约束带与皮肤摩擦所致的破损,而且能避免因约束过紧导致影响患者手腕部的血液循环;手套的背面是网孔状棉织物,有良好的透气功能,同时便于观察约束肢体的血液循环。本组研究的约束相关并发症方面,对照组发生上肢皮肤破损3例,上肢血液回流受阻肿胀8例,观察组有2例发生上肢血液回流受阻肿胀,2组比较差异有统计学意义。该2例患者均异常躁动,加用腕部约束带后患者频繁晃动上肢,且患者约束时间长,导致手腕部桡侧受压,进而引起上肢血液回流受阻肿胀。为避免再次发生此现象,护理人员应定时巡视患者约束部位皮肤情况,严格执行2 h放松约束装置制度,期间专人陪伴,防止意外事件发生,针对异常躁动患者,可根据患者病情必要时遵医嘱予适当镇静。

3.3 分指厚掌约束手套的应用体现了人性化护理分指厚掌约束手套选用纯棉布料,具有舒适、柔软、透气的特性,该款约束手套的临床应用,仅在对于特别烦躁患者时才加用腕部约束带绑在同侧床栏或其他固定物上,防止手随意活动。而对于意识模糊、谵妄或不太烦躁的患者等,只需戴上手套,将腕部约束带收纳,双手可以自由活动,但又无法拔管,既避免拔管风险,又解决了上肢不能活动导致的一系列不良反应发生,临床应用较广且易于让家属接受,体现人性化护理。

[1]Krrinsley J S,Barons J E.The Drive to Survive Unplanned Extubation in the ICU[J].Chest,2005,128(2)560-566.

[2]毛丽洁,郑秀云,赵思思,等.ICU气管插管患者非计划性拔管的临床特征分析及对策[J].护理学报,2011,18(1A):49-51.DOI:10.3969/j.issn.1008-9969.2011.01.016.

[3]陈爱萍,蔡 虻.ICU病人非计划性拔管及相关研究进展[J].中华护理杂志,2007,42(10):934-937.

[本文编辑:江 霞]

R471

B

10.16460/j.issn1008-9969.2017.16.074

2017-03-31

专 利 号国家实用新型专利(ZL 201621249282.X)

陈宝玉(1986-),女,浙江温州人,本科学历,护师。

仇海燕(1976-),女,北京人,本科学历,主管护师。