问题即课题 教学即研究 成长即成果

◎包立娟 李雪莲

问题即课题 教学即研究 成长即成果

◎包立娟 李雪莲

辽宁省教育厅2016年印发的《辽宁省全面深化义务教育课程改革的指导意见》中明确指出,应树立“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的教研理念,针对课程改革中出现的问题,着力组织教师个人进行“教学反思、教师集体合作、学生有效参与、专家指导引领”的行动研究。在区域教研中,如何落实“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的教研理念开展教研活动呢?

一、问题即课题——开展专项研究

(一)确定方向,寻找问题

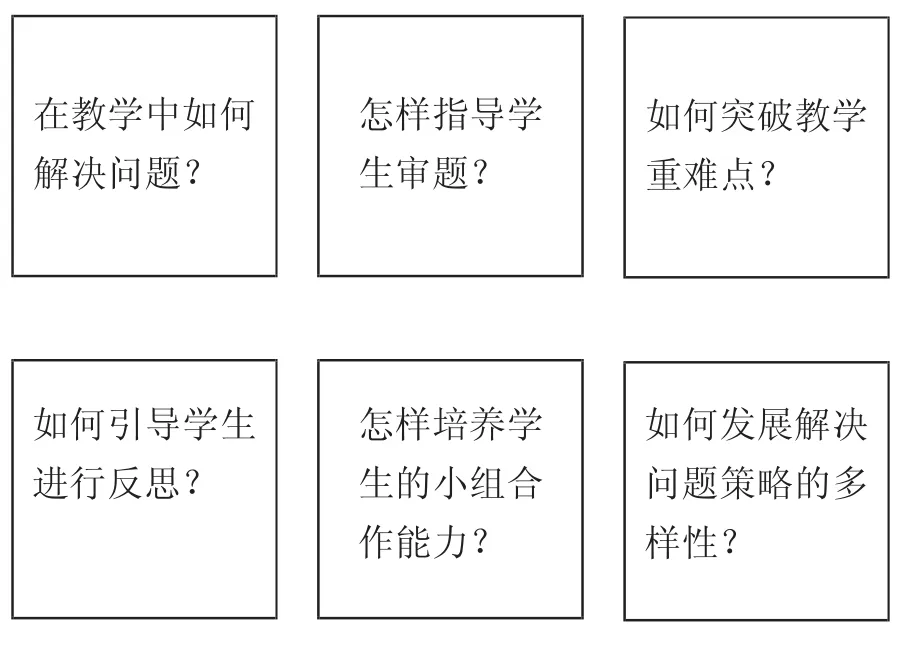

研究始于“问题”,如何寻找既来源于课改实践又符合教师需求的真实问题呢?学期伊始,区教研室以“解决问题”为专题,做了本学期学科教研辅导,组织教师围绕此专题开展独立研究,并将不能解决的问题提交上来。如图所示,某校教师共提出了6个问题:

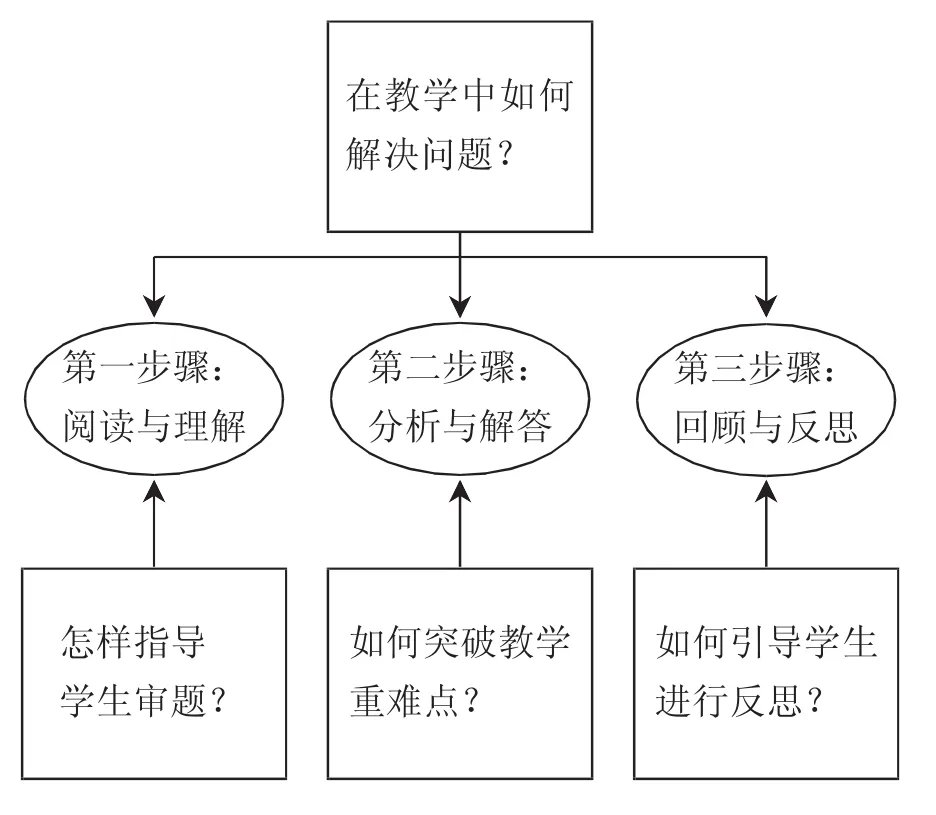

通过梳理,发现前四个问题存在如下关系:

其中第2、3、4问题分别指向解决问题的三个步骤,也就是第1个问题中的三个分支。因此,校级教研组就选择这四个问题开展研究,并根据它们之间的逻辑联系,把本轮研究专题定为《通过三个步骤培养学生解决问题能力》。而第5、6两个问题,则不列为重点研究内容。这样,就保证了专题是围绕课程改革且基于教学实践的迫切需要而产生的。

(二)层层递进,解决问题

学校以骨干教师为牵头人,以“备课—上课—听课—评课—第二次备课”为程序,开展研究。通过一两个周期,教师们发现自己能够解决诸如“在回顾与反思环节应该引导学生从哪些方面反思”这样简单的问题,但是对于类似“如何突破教学重难点”这样的问题还有很大的探索空间。于是,我们将问题的研究范围缩小,由《通过三个步骤培养学生解决问题能力》改为《通过步骤之二“分析与解答”培养学生解决问题能力》,同时将研究层级提升,由“以学校骨干为牵头人的校级教研组”上升到“以大学区中心校骨干教师为牵头人的大学区协作组”研究。如果问题仍然有研究的价值,我们可以进一步缩小范围,由《通过步骤之二“分析与解答”培养学生解决问题能力》改为《巧用假设法在“分析与解答”中培养学生解决问题能力》,并再一次提升研究层级,由“以大学区中心校骨干教师为牵头人的大学区协作组”上升到“以区教研员为牵头人的区级中心组”研究。

(三)总结提升,反思问题

虽然大家在研讨时,各抒己见、有理有据,颇有“满园桃李竞芳菲”的春意盎然;但在教研后,却不能沉静下来,不能扎下心来积淀“绿叶成阴子满枝”的秋日硕果,不能调整下个学期的研究方案。所以,我们需要在深度、广度上继续拓展,才能使教研在组织上更周密、内容上更具体、方法上更多样、成果上更丰实,才能为更多的教师提供引领、指导和服务。

二、教学即研究——借鉴科研方法

(一)利用实验法,用数据说话

1.做好自变量与因变量的观察

教师采用什么方式去教学,是最常见的自变量;这个自变量引起学生知识变化、能力提升就是因变量。我们一般通过教学观察就可以知道:一道题几个人做对了,几个人做错了;哪种题型掌握的人最少,哪种题型错误的人最多;哪些同学只会模仿例题,哪些同学能够举一反三。运用数据统计比较,让结果一目了然。

2.进行前测与后测

对于任何一个教学活动,前测与后测的对比都是揭示教学效果最直观的手段。例如:对“10的加减法”这节课,我们单纯地看课堂表现和随堂检测,无从得知教学效果,因为大部分学生在学前阶段就掌握了这一知识。如果我们进行前测和后测,对比数据、量化结果,就会知道哪些学生真正是通过这节课学会的。

3.保证实验组与控制组的区别

有时,在教学中,教师会情不自禁地把自己认为好的方法手段全部投入到每一节课中,这对于日常教学是可以的,但是对于教学研究则不合适。所以,我们要清醒地认知,实验组和控制组虽然都是参与实验的组别,但是不能混为一谈。如果放松条件控制,违背实验方法,那么就会影响数据测量结果。

(二)利用查找文献法,提升理论高度

1.学习纲领性文件促进观念更新

对于教师而言,《课程标准》《指导意见》等文件是查找文献学习的第一站。没有教育理论指导的实践,是无本之木、无源之水。如果教师长期只管低头拉车,不管抬头看路,即便走得再远,也会忘记为什么出发。观念之差,会事倍功半,更会南辕北辙。教师学习教育的纲领性文件,可以省时高效地了解课改方向,汲取专家智慧。

2.利用网络资源进行检索

现代网络为研究提供了方便快捷的手段。只要随意输入一个关键词,就会跳出上万条相关的信息,大大提高了查找文献的效率。越来越多的教师习惯在网上查阅备课资料、教材教辅资源、教育科研成果,以指导自己的实践。

3.选定名师力学笃行

所谓名师,绝不仅仅是因为他们在课堂上精彩,更是因为他们在教学背后有一套系统的理论、一段丰厚的阅历。教师选择一位心仪的名师,购买一本教学专著,含英咀华,深度研读,把名师的理论融会贯通到自己的教学实践中,研精苦思,触类旁通,最后必会厚积薄发,开花结果。

(三)利用观察法,全面获取资料

1.目的性

课堂观察目的因教研主题而定,不能面面俱到。在听课之前,教师应清楚本次教研主要研究的问题、听课中应获取的信息。无论是观察教师的语言,还是观察教学的方式,都必须在听课前做到心中有数。

2.计划性

“凡事预则立,不预则废”。教师要想观察更加高效,就要养制定计划的好习惯。例如,要重点观察哪个教学环节;这个环节大致需要多少时间;需要几人分工协作;是否可以采用录像录音等手段帮助记录,等等。这样有所计划,就能使观察的效率和质量大大提高。

3.系统性

课堂观察时,要根据教研的目的进行系统观察,尤其要处理好研究重点与非重点的关系。对于教学中的重点,要详细记录,不可贪多务得,急于求成;对于教学中的其他环节,可以一笔带过,不要锱铢必较,分散精力。

三、成长即成果——提升教师素质

(一)完善多种能力,促进自身成长

1.会上课

对于一节好课的评价标准,专家们各抒己见,众说纷纭,林林总总,难以统一。不过,好的课堂最重要的就是目标的达成。而教学目标无非就是“知识与技能”“过程与方法”“态度情感价值观”这三个方面。教师只要在教学设计中把这三个方面当成一个密切联系、相互交融的有机整体,就会做到上一节好课,促进学生全面、持续、和谐的发展。

2.会说课

教师成长不仅仅体现在会上一节优质课上,还要出口成章,会说设计依据。观摩名师课堂,与普通教师课堂最大区别就在于,名师总是附赠一场能引起头脑风暴的讲座。如果一位教师只会上课,讲不出道理,就不会令人信服,所上的课也会缺乏“营养”。

3.会撰文

教师只会做讲座还不够,还应具备撰写文章的能力。哪位名师不是才思敏捷、下笔成文、独树一帜、著作等身呢?叶澜教授也曾说:“一个教师写一辈子教案难以成为名师,但如果写三年反思则有可能成为名师。”所以,提高教师个人素养,一定要勤于反思、笔耕不辍。有了丰厚的理论与实践经验的积淀,才能在教学中游刃有余,在教研路上不断成长。

(二)搭建研究平台,建设协作团队

1.三级教研平台

校级教研组、大学区协作组、区级中心组,无论哪一级的教研,都是在为教师搭建一个发展交流的平台,期望教师们心手相连、同舟共济、集思广益、共同发展。

2.网络教研平台

顺城区教育网站从成立以来,就建立了教育资讯、教育TV、教育博客、网上论坛、中考专栏等多个栏目,发挥了前沿教育信息颁布、教研专业引领、学科会议直播、推广交流先进经验等多项功能,为教师搭建了开放、高效、平等的学习研讨平台。

3.自主研发平台

除了常规的平台,学校和教师也可以发挥创新精神,自主搭建平台,挖掘本地资源,引领教师发展。例如:我区的第三大学区就首开成立了“第三大学区小学数学学科邵华名师工作室”。工作室的成立,有效衔接了区、校两级名师工作室的工作,填补了大学区名师引领的空白,取得了喜人的成果,并在现场会中进行展示交流。

(三)多重角色转换,成人悦己共进

1.实践者和学习者

教学实践是教师的工作,而终身学习又是不断发展的教改形势的紧迫要求。一位教师上课,身边总是围绕着一群教师在帮忙研究。表面上,他们是陪伴上课者进行一次次的磨课;实际上,他们在见证别人成长的同时,也成就了自身的成长。

2.组织者和管理者

如果教师永远处在教研的从属地位,就不会主动、宏观地思考教研中的问题。如果我们给教师压压担子,把他们放在一个组织者和管理者的位置,就会逼迫他们自觉思考教研方向、教研目标、教研内容,使他们采用更科学的教研方式,取得更丰实的教研成果。

(作者单位:抚顺市顺城区教师进修学校)

(责任编辑:杨宁)