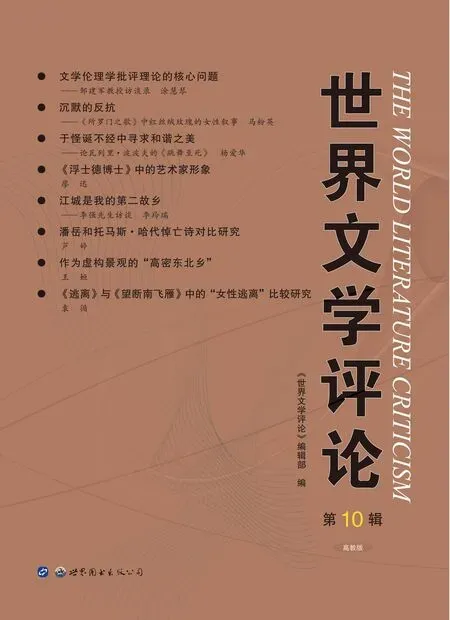

《逃离》与《望断南飞雁》中的“女性逃离”比较研究

袁 循

《逃离》与《望断南飞雁》中的“女性逃离”比较研究

袁 循

《逃离》与《望断南飞雁》都书写了女性从男性中心模式家庭的逃离。《逃离》主人公卡拉逃离失败,这与她的恐惧心理相关,《望断南飞雁》主人公南雁虽然成功逃离,却给丈夫沛宁留下巨大痛苦与质疑。两个文本说明,“女性逃离”关涉心理问题与两性关系。

“女性逃离” 恐惧 “望断”

《逃离》与《望断南飞雁》都是书写“女性逃离”的小说。“逃离”顾名思义,“望断南飞雁”大有大雁南飞之意,意指女主人公南雁一场蓄谋十年的逃离。从她们对“女性逃离”的书写,可以窥见她们对女性在现代社会中寻求解放、追寻自我的态度与认识。

一、从起点到起点与从起点到终点:不同的逃离轨迹

《逃离》主要写女主人公卡拉一场失败的逃离,她画了一个圈,从起点又回到了原点,最终留下胸中那股如针刺般的渴望。实际上卡拉已经强烈意识到,她作为女性在与克拉克的两性关系中遭遇的不公正待遇。在二人生活中,克拉克脾气暴戾,自以为是,而卡拉则如同小猫小狗,她的大部分主张、甚至大部分行为在二人生活中似乎都不具价值。她在年迈的贾米森先生那里遭遇引诱,五年后克拉克竟然屡次三番要以此为要挟向贾米森的遗孀西尔维亚勒索钱财,卡拉在其眼中像是没有独立尊严的私有财产,可见两性生活中卡拉遭受到的不公正待遇有多么严重,这一切让卡拉意识到她应当逃离樊笼,远离这样的二人世界。她在脑海策划了许多次逃离,但均因没有经济独立而止于预演。此后,她在西尔维亚的资助下逃出家门,踏上前往多伦多的巴士,意志相当坚定,甚至做好了日后如何谋生的打算,但是她依旧失败了,她下了车,回到了克拉克的怀抱,回到了起点。

相比之下,《望断南飞雁》中南雁的逃离就要坚定执着许多。她的逃离蓄谋已久,一个女子花掉十多年的时间坚持最初的梦想,在漫长时光与琐碎生活的消磨中不忘初心,在四十岁的年纪毅然离家出走,寻找艺术之梦,这令人感动,也难以想象。与丈夫沛宁的博士学历相比,她的大专学历要“羞涩”许多,但她并不为之自卑。外表瘦弱小巧,内心却不卑不亢,硬气得很!后来她在众多的追求者中接受了沛宁,一个重大的原因是沛宁可以带领她实现传闻中想要什么就有什么,做什么都可以成功的美国梦。然而美国梦姗姗来迟,十多年的时间中克服语言的障碍,破解生活的枷锁,她最终进入美国艺术类的最高学府深造,这当中的艰辛自不必言。

因此从表象上看来,卡拉与南雁在女性逃离的艰辛路途中走出了不同的轨迹,一个从起点回到起点,一个从起点走向终点。

二、卡拉:顺从与避免

卡拉为什么最终回归了,为什么在现代社会里她还是要夫妻生活中逃离出去,并逃离得如此艰难?实际上这场闹剧般的逃离与回归并不是她的一种主动的理性选择,她的失败根源于潜意识深处的顺从与避免心理。顺从是卡拉性格最突出的特征,也是门罗对渴望逃离而最终失败的女性们的心理特征的一种最为深刻的揭示与展示。

小说中,从希腊旅游回来的西尔维亚打电话来请求卡拉帮忙收拾房屋,接到电话的克拉克粗暴地替卡拉答应下来,卡拉忙完农活回来,这对夫妻间发生了一段极不愉快的对话:

“我告诉她说行啊。不过你最好还是打电话去落实一下。”

卡拉说:“既然你都答应她了,我看也没有必要再这样做了。”她把茶壶里的茶往杯子里倒,“她走之前我刚大扫除过。我看没有什么必要这么快又重新折腾嘛。”

“没准她不在的时候闯进去过几只浣熊,把屋子里弄得一团糟呢。这种事是说不准的。”

“我用不着急煎煎马上就打的,”她说,“我先好好喝上杯茶,然后还要再冲个澡。”

“还是快点打的好。”

卡拉把她的茶带进浴室,朝身后喊了一句:“咱们得上自主洗衣房一趟了。毛巾即使干了耶还是有一股霉味儿。”

“别转移话题好不好,卡拉。”

她都已经进去冲澡了,他仍然站在门外喊着对她说话。

“话没说清楚我是不会轻易让你脱身的,卡拉。”

这段对话最为突出的特征是展示了二人话不投机的处境,克拉克咄咄逼人,卡拉逃避躲让,这就将生活中的二人关系与二人地位展露无遗。克拉克态度专横,他认为自己可以粗暴专横地替妻子做决定,妻子只要执行即可,且必须立刻执行,妻子的想法与打算是无关紧要的,她的身心疲惫也是次要的。当妻子拒绝,他便寻找奇怪理由要她执行,当妻子试图拖延,他便认为这是她在转移话题,当妻子试图逃避,他仍旧不依不饶,要她说清楚,要她执行。克拉克脾气乖戾,动作粗野,这显然与他刻意放纵自我有关,因为按照他的逻辑:脾气不粗暴哪里算得上男子汉?在他看来,上天注定男子汉就应该粗暴、专横,有了这个绝对的前提,男子汉也就自然有权利粗暴、专横,居于生活的中心,不必绅士。可见,克拉克的男性中心意识深入骨髓,他构建起来的也必然是一个典型的男性中心模式的家庭。对此卡拉当然有着深刻的体会,但她总是试图去顺从他,逃避他。

两人话不投机时卡拉总是习惯性的主动让步。她从浴室出来,发现丈夫早已离开,本想缓和两人关系,但结果是她抱住丈夫,未及开口,心内竟涌上一阵忧伤,泪水涟涟。在此,我们可以发现门罗观察上的细腻与刻画上的准确,寥寥几笔便入木三分地揭示出卡拉矛盾复杂的心理。她是试图说服自己去让步的,但是她又做不到,心内排斥;这至少表明她对克拉克的粗暴脾气与专横作风感到不满,甚至试图反抗与逃离;但是她不敢,内心恐惧,只好“垮了似的尽情哭了起来。”(10)哭过之后一切回到原点,为了避免事态发展她开始顺从他,企图以放低姿态的做法、温存的作风获得丈夫的“谅解”,请他不要对她发火,给她更多的爱与温柔。但事与愿违,丈夫反倒更瞧不起她了,更加粗暴专横了!哭与顺从成为她生活的一个重要组成部分,当遭受粗暴待遇,她在克拉克面前轻轻地哭,在女伴西尔维亚面前止不住地痛哭,哭泣成为她发泄郁闷的绝佳方式,于是,她对克拉克的反抗、对生活的反抗止步于哭!哭泣之后,仍旧顺从,而丈夫的粗暴因为她的哭与顺从变本加厉!

卡拉为什么总是顺从?贾米森的引诱事件或许会让我们能有所认识。贾米森是个好色的老人,临终前雇佣卡拉前来照顾他,他试图勾引卡拉,要她顺从,配合自己做些亲昵动作。卡拉自然拒绝,但是她仍然不由自主地发生某种潜意识活动,尽管她在努力压制,“她会想到那个真实的、模糊不清的、床单围裹着的病人身体……其实,她只暼到过几次,那是当贾米森太太或是来值班的护士忘了关门的时候。她离他从未比这更靠近些”(14)。她为什么会产生这样奇特的心理冲动?出于好奇显然说不通,因为她不可能因为好奇而产生如此强烈的、需要反复压制的冲动。这种潜意识活动至少可以表明一点,她是有着某种接近、接触那副躯体的潜意识冲动的,甚至是去配合贾米森,去接受他。这就表明她对男性的顺从可能是先天性的,藏于潜意识中的,和长期的男性中心文化的浸染有关。

我们分析一下卡拉最初逃离家门,选择与克拉克私奔的动机就会对此有所认识。一些研究者认为卡拉此次逃离是其女性意识萌芽的结果,表明她要反叛家庭,寻找新的生活。表面上看来确实如此,但我们要追问的是卡拉所要寻找的新生活是她自我独立追求的生活吗?显然不是。恰恰相反,在私奔之初她对自己的未来没有规划,而是将其全部寄托在克拉克身上,将他视作未来的设计师,将他的理想当作自己的理想,心甘情愿做他的俘虏,理所当然、心悦诚服地服从于他。可以认为,这里的卡拉并没有展现出女性意识的萌芽与觉醒的迹象,她并不认为自己应当走自己的路,过自己的人生。她自然而然地、先天性地接受了男性中心文化并浸染当中。她是如此疯狂地爱着克拉克,在认识克拉克的某个瞬间便为他的男性魅力彻底征服,为这个外形帅气,有些愚蠢与自以为是,透着痞子气,中学没有念完便闯荡社会,从事过多种职业的青年人所彻底征服,下定决心要一生跟他走。就连逃离之日驾驶着卡车的克拉克对卡车性能的担忧,简短的回答,稍稍眯紧的眼睛,“甚至是他对她轻飘飘的喜悦稍稍感到的厌烦——所有这一切,无不使得她心醉神迷”(32)。甚至母亲的警告——克拉克会伤了她的心,继父的讥讽——克拉克不过是“一盲流游民”(28),都激起她强烈的叛逆与愤怒情绪。可以说,这样的爱情更像是一种献身,她将自己放在如此低的位置,就像是低到了尘埃里,她是如此不自觉地仰视克拉克,将他当作了生活的太阳,为了心中的太阳,她可以一生久久仰望,献出一切。

将这种爱放在男性中心文化语境中考察,可以说从一开始卡拉就是一个没有自我意识的女性。她先天地接受了男性中心文化并浸染当中,她之所以嫁给克拉克在很大程度上就是因为适应和满足了她的这种接受与需要,所以不得不说在卡拉身上有着一种天然的惰性与依赖性——一种来自于基因的也好,来自于自小成长的文化氛围的浸染也罢,长期沉醉于男性中心文化与家庭制度所形成的,女性对男性的过分的依赖与屈从和自我独立性的不自觉的遮蔽与去势。

这种先天性的顺从心理与另外一个重要问题息息相关,那就是自我的丧失。卡拉自小就是一个不太有着自我意识的女孩儿。在学校里她是差等生,对此她感到无所谓,高中毕业后是否读大学也不在乎,只要能满足日后可以和动物打交道的愿望即可。在家里也得不到关爱,母亲对她态度冷淡,听之任之,而继父则是冷漠乃至粗暴,似乎因为没有血缘上的关系,她的未来与生死也就与他没有任何关系。家庭生活的冷漠与压抑让卡拉仿佛置身于荒漠之中,在这样的家庭环境中她基本上不太可能意识到自我的存在,她也确实没有意识到自我的存在,更没有做出反抗的举动。克拉克的到来令她终于从家庭的荒漠中走了出来,她以为从此有了依靠,起初当然温馨浪漫,然而时间一长,她不过从一个沙漠又迷入另一个沙漠,走向一个丧失自我的极端。她甚至以贾米森对她的引诱事件中的种种细节为谈资,来不停地刺激克拉克,使他兴奋,讨他欢喜,满足他的好奇心,迎合他的虚荣心。可见,顺从和迎合丈夫与避免羞耻和维护尊严的二者中,后者在不知不觉中变得微不足道,毫无价值。可以说,自我意识的缺失促进了她的顺从心理,顺从心理又进一步加剧了她的自我丧失。

由这种天然的顺从心理与自我迷失自然而然就会导致另外一个重要的心理现象,那就是逃避心理。习惯了顺从,就很难去反抗,即便是反抗,也很难接受新的思想与制度。这一点在卡拉身上表现得尤为明显。因为习惯性的顺从,卡拉成为一个脆弱的女孩子,在克拉克眼中如此,在西尔维亚眼中如此,甚至在她自己眼中同样如此,以至于她总是质问自己为什么在受了气之后总是止不住要哭,泪水涟涟,无法坚定、坚强。

尽管极度渴望脱离苦境,她心内充斥的却是忧郁与恐惧,为自己寻找各种理由去避免反抗的发生,如丈夫会变好的,没有路费,以后找不到工作等等,即便是日后受了西尔维亚的资助与鼓动,她也对西尔维亚寻找新生活,追求自我独立的思想根本听不进去,即便安排好了未来生活,踏上逃离之路,她也注定要失败。从习惯性的顺从到突然的激烈反抗给她带来的不是勇气,而是无尽的恐惧与脆弱,她依然无法直面丈夫,哆哆嗦嗦,头脑一片昏黑地写下了一张寥寥数字、竟还有着别字的字条,她甚至不敢回到丈夫那里留下字条,要西尔维亚替她转交。接着,门罗又以细腻生动的意识流笔法捕捉了卡拉在巴士所感到的恐惧。登上巴士以后,她很快忘记了自己曾经遭受的不公正待遇和对未来生活的规划,恐惧迅速侵占了她的全部内心世界,不敢也无法想象在没有克拉克的世界里,自己如何一个人孤零零穿过大街小巷,上班,坐车,下班,吃饭,睡觉,度过漫漫黑夜。与这种恐惧相比,克拉克的粗暴专横,她的愤懑无奈变得微不足道,她宁可重新回到往日生活中,也不愿意一个人去面对新的生活。她无法战胜这样的脆弱与恐惧,被一股莫名其妙地力量牵引着、推动着,坚定地、不由自主地站了起来,下了巴士,回到家里。她并不缺少独立生活的技能,缺失的是反抗生活的勇气,独立生活的决心!可以试想的是,即便她到了多伦多,她依旧只会在外面的世界转上一圈,然后回归。

《哈姆雷特》中有着“脆弱啊,你的名字是女人”的经典独白,在诸多女性主义者那里这被视作对女性的污蔑,在《逃离》中这却是门罗的深刻所在。作为女性作家,门罗敏锐深刻地意识到女性的逃离绝不是像娜拉那样“砰”的一声关上门,也绝不是像鲁迅所言有了经济基础就可以了。门罗书写卡拉失败逃离的重要意义就是要告诉人们从旧有的男性中心文化中解脱出来,对一个习惯了顺从的女性是多么的艰难!门罗关注的不是诸如女性主义启蒙、寻求经济独立等等女性逃离的外部因素,而是对心理世界的展示与挖掘,男性中心文化对女性心理世界的浸染与桎梏!

三、沛宁:新旧冲突下的“望断”

《望断南飞雁》是陈谦女士的小说。小说标题大有玩味之处,“南飞雁”当然是指南雁高高飞起之意,对此作家显然是褒扬的。但为何又是“望断”,大有无助无奈、不解质疑的悲伤情绪,到底是谁在“望断”?笔者认为这个“谁”就是沛宁,实际上他“望断”的不单单是妻子南雁的高飞,还有着许多其他的内容。

这一点我们应当从沛宁自小的成长环境谈起。他的母亲与父亲是大学同学,看起来是般配的一对。但在学校里,他的母亲学习成绩远胜他的父亲,甚至毕业后看得到的前途也要好许多,但当他们结为伉俪,她却到卫生学校做了一辈子中专老师,而沛宁的父亲则成为广西最优秀的胸外科大夫,在母亲看来成了家之后就应当有人做出牺牲,这个人理所当然就是她自己。可以说,沛宁的母亲是相当传统的女性,她深深浸染于男性中心的思想意识与家庭制度中,把相夫教子视作女性天职。她之所以不太希望优异的王镭成为沛宁的妻子,而对看起来乖巧单纯的南雁颇为满意,这是最重要的原因。

母亲的这种思想对沛宁产生了深刻的影响,这一点鲜明体现在沛宁在王镭和南雁二人的舍与取当中。王镭是沛宁省高考状元最强大的竞争对手,有些出乎意料地击败沛宁成了多年一遇的女状元。这对沛宁打击相当之大,在曾经最好的伙伴王镭面前不停躲避,这当中有着失落情绪,更是自尊心的受损,可以说在人们的期待中应当是沛宁取胜,毕竟王镭只是个女娃子。他们进入不同大学各自努力,这实际上也是他们的分道扬镳的开始。到了大学,沛宁意气风发,而王镭则经历一段靠着沛宁的鼓励与安慰才挣扎度过的低谷,这段低谷中他们确立恋爱关系并且感情迅速升温,可以说这是沛宁在两人的恋爱生活中最为轻松满足的一段时光,因为他终于走在王镭的前头,而且王镭是那样急切地需要他。毕业后沛宁又一次跑在王镭前头,他继续在国内攻读硕士,而王镭因为五年的学制而迟了一年毕业。不出意料的话他们会成为夫妻,这是沛宁期待的结局,符合他的愿望,也符合他的观念,然而要强的王镭在大学里再次回到巅峰状态,毕业后更是得到去美国普林斯顿大学直接攻读博士的机会。这样的结局使得他们的恋爱关系进入风口浪尖。王镭生得高大美丽,浑身透着令人高不可攀的自信,样样争先,连名字都是奔着居里夫人去的,这样强势的王镭自然压得沛宁有些喘不过气来。在思想传统的沛宁那里,王镭的要求——放弃学业,跟随她一同到美国读书,显然有些“不近人情”,他宁愿承认自己在与王镭的较量中已经输了,忍痛放弃一段长达数年的感情,也不愿意放下架子,拉下脸来同王镭一起前往美国。

所以可以发现,沛宁对王镭的感情至少从理性上来讲呈现一种波浪似的曲线,当王镭“退居二线”,感情趋向升温,当王镭越发强势,沛宁总是在不自觉地压抑自己的情感,选择逃避。可以说王镭与沛宁的分手在某种意义上说是注定的,现代社会可能会接纳一个无比优秀女性的存在,但具体到一个男人身上,这可能将是一件很难发生的事情,尤其是对于沛宁这样的传统男性。王镭后来与外国同行结婚,看起来十分幸福,但后来离婚,让她后悔不跌,感慨不已的是:自己太要强了,从小就这么要强。如果换做男性,这样要强是一种优秀品质,换做女性这大底就是一个错误了。

如果说沛宁选择与王镭分手的根本原因是沛宁的男性中心意识,那么他选择与南雁结合同样也是如此。王镭像一只高高跃起的大雁飞走了,他的母亲反倒有一丝高兴,因为她不愿意看到王镭的过于强势影响甚至限制儿子未来的发展。而沛宁有过痛苦,但他很快在不那么优秀,与王镭相比有些像是“丑小鸭”的南雁身上找回了自信——他受损的自尊终于找到补救。南雁身材瘦小,在强势的母亲与姐姐的光环笼罩下显得乖巧清纯,温润如玉,像一支甘于平庸的燕雀,乖巧得像一只小鸟是她外在最突出的特征。初识南雁,沛宁第一眼就对她产生莫名好感,他潜藏于内心深处的男性中心意识再一次起了作用并得到满足,可以说没有这样的南雁的出现,没有他自以为的南雁的对他的“崇拜”之意,他基本上是不太会到美国继续攻读博士,继续奋斗的。沛宁对南雁的喜爱导致他看待南雁就像看待一只沙漏,她的柔弱无骨、乖巧温驯全部进入眼里,她的坚强执着,漫漫追寻在无意间都被忽视。初识南雁,他并没有意识到南雁所说的她所从事的化验室工作是点破事,与父母一起的生活令人窒息,她喜欢美国梦等等都意味着什么,也不明白为什么她的眼里总是有一团雾,更把她所说的:她喜欢有志气的人,看不上那许多追求她的人,羡慕那些到美国读书的孩子等等视作她对自己的艳羡与崇拜,在潜意识里自我满足他男性中心的尊严。以至于在夫妻关系达十年以后,他对南雁的突然离家出走感到吃惊、愤恨、痛苦,始终不明白南雁到底在追求什么,不知道她到底想要什么,这最终导致他们夫妻关系的彻底破裂。

实际上南雁是相当“新派”的女性。她的母亲出身名门,生得十分美丽,在民国时接受了最新潮的教育,坚信无论男女每个人都有着自己的独特价值,应当努力去把命运掌握在自己手中。尽管因出身原因在建国后经历了许多挫折,但是始终不改初衷,背弃了出身太“黑”的情人,选择嫁给了大她许多的新政府的南下干部——因为这代表着她未来的另一种可能。从此她的家庭“阴盛阳衰”,她也不顾丈夫的激烈反对,产下两个女儿以后再也不肯生育儿子,实际上就是对生下儿子、延续香火的传统观念与男性中心意识的一种背弃,这样的家庭环境自然会对南雁产生深刻的影响。南雁的母亲一生碌碌无为,便把希望寄托在两个女儿身上:大女儿南鹭自小就强势,年纪轻轻就当上了银行经理,而小女儿南雁尽管在母亲与姐姐的光环下显得像是“传统”的女性,但母亲清醒地知道南雁是一个有潜力的女孩,以后要长好翅膀展翅高飞。南雁确实如同她的母亲所认识那般,她嫁给沛宁是不假思索的,最重要的因素不是沛宁生得好看,聪明有抱负,而是对她而言这代表着人生前程中一种极具吸引力的可能——美国——在那里只要努力,你想是什么就会是什么,她厌倦母亲与姐姐光环笼罩下的窒息氛围,厌倦每天摇着试管毫无技术含量的无聊庸常生活,瞧不上那些只能带给她平庸未来的追求者,不甘心做如沛宁博士导师的夫人那般所谓的“有文化的家庭主妇”,更反感有些美国人所说的要想家庭幸福,就让妻子呆在床上不停生孩子的谚语,更反对沛宁所言的人的生命是没有价值的,只是传宗接代历史河流中的一环。她执着地相信无论男女每一个人的生命都有着独立的追求与独特的价值,只要努力,都可能成为自己想成为的那个人。为此,她是在极不情愿的情况生下第二小孩,躲在家里忙碌于厨房与孩子之间,走进沛宁的实验室重操旧业。在漫长的时光消磨与家庭琐碎中,她克服语言的、学历的、家庭的、经济的、文化的、世俗眼光的等等重重阻碍,用十多年的光阴实现儿时的梦想。

有意思的是,在对待婚姻与家庭的问题上,我们可以发现南雁所反对和厌弃的基本上都是沛宁所支持和坚持的。可以说,在他们之间存在着新与旧的尖锐冲突,正是这种冲突导致他们婚姻关系的破裂。沛宁是如此固执地浸染于传统的男性中心文化中,固执地相信人生的意义就是传宗接代,相信男人要撑起事业,而女人的任务就是相夫教子。当他的这种传统思想受到新的思想的挑战,比如在王镭那里,他宁愿选择逃避,退而求其次。他固执地寄希望于南雁能够安分守己地做陪读太太,做“有文化的家庭主妇”。具有戏剧性的是,当南雁高高跃起,他只能惊诧、愤怒、痛苦,他的自尊心注定再一次受损,他的男性中心意识注定了要失去其存在的土壤。这也许就是小说标题“望断”的题旨所在。

四、《逃离》与《望断南飞雁》女性逃离的现代意义

进入20世纪,女性逃离成为文学史上一个重要话题。同为当代作家笔下的女性逃离,一个失败,一个成功,他们有着怎样的差异,又有着怎样的相似之处与共同意义?

众所周知,女性逃离话题肇始阶段中最为著名的文学作品是易卜生的《玩偶之家》与鲁迅的《伤逝》,某种意义上两部作品都是在关注社会问题,易卜生与鲁迅似乎不约而同地将妇女解放作为社会问题看待。在易卜生的笔下,似乎只要女性意识到自己在两性关系中的从属地位,女性就会“砰”地一声关上门,寻求解放。而鲁迅先生则进一步说明关上门只是问题的开始,没有经济的独立,女性逃离与解放注定失败。但是随着时代的发展,门罗与陈谦对女性逃离的书写,至少可以反映出这一问题的以下变化:第一,经济独立对女性而言已经不再是一个艰巨的难题,甚至可以说许多女性在经济上取得比男性更为杰出的成就。第二,所谓的女性意识的觉醒绝非简单得如同娜拉那样,一个偶然事件便可以唤醒,意识到自己的从属地位,绝不等同于女性意识的觉醒。在当代社会,它已经成为一个心理问题,一个关涉到文化机制对心理机制的制约和桎梏的问题。第三,女性逃离与解放绝非女性单方面的问题,它关涉到女性,也关涉到男性。

在《逃离》中无论是克拉克还是卡拉,他们都深受男性中心意识的影响。卡拉的逃离失败不是由于她无法实现经济独立,也不是她没有意识到自己的从属地位,根本是由于她成长和生活于男性中心的语境之中,在这种语境形成的顺从与依赖,避免与逃避的心理深入骨髓,具有某种先天性。无论是在内驱力还是外动力的驱动下,走出这样的泥潭都会在她的潜意识中形成天然的抵抗力,都会让她恐惧脆弱,所以就更不必谈女新意识的觉醒了。这就是门罗的深刻所在,在她看来女性逃离不是简单的外部问题,而是女性自身内在的心理问题。

与门罗相似,沛宁的男性中心意识来自哪里,带来什么后果?这些问题,陈谦也从文化与心理的角度予以深刻关照。他的男性中心意识很大程度上来自于家庭环境,同样是深入骨髓的,甚至也具有某种先天性,导致他内心深处对王镭的过于强势,对南雁的逃离都会产生天然的抗体。更为关键的是,他深深地沉浸于这种意识的泥潭之中,从中走出将会像是剔骨拔毒,是极端艰难而痛苦的事情,他只好在新与旧的冲突中不解无奈、愤怒痛苦,最终导致家庭的悲剧。

与门罗的不同之处就在于她认识到女性逃离与解放远不是女性单方面就可以解决的问题。南雁确实努力地追寻自我,但是她最终逃离,是否就意味着问题的彻底解决?显然不是,她遗留下许多问题,如她作为妻子与母亲的责任都已经无处安放,而这就与沛宁相关。根本而言,是沛宁的男性中心意识导致南雁需要逃离,并逃离得这么艰难,令她的出走留下许多问题和质疑。可以说,南雁的逃离如果在日后没有办法得到沛宁的理解甚至支持,她最终可能还是要失败的,即便没有重新回归,也会在自己内心深处留下许多的遗憾与愧疚,在活中留下诸多疑问。

总而言之,两部小说体现了当代作家在相隔不到半个世纪的创作中对女性解放问题的逐步深入的思考。女性解放是一个随着时代的交替和认识的深入而不断发展的问题,两位女性作家的思考值得我们深思与检讨。

注解【Notes】

①本文为湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目“楚文化视域中的湖北籍海外华文作家小说研究”(项目编号:15ZD038)的研究成果。

②[加拿大]艾丽丝·门罗:《逃离》,李文俊译,北京十月文艺出版社2009年版,第9—10页。以下只标页码,不再一一说明。

Title: A Comparative Study of "Female Escape" in Runaway and Watching the Wild Geese Flying South out of Sight

Author: Yuan Xun is from The College of liberal arts, Wuchang Shouyi University, specializing in British and American Literature and Comparative Literature.

Runaway

andWatching the Wild Geese Flying South out of Sight

both write the female ecape from male-centered families. Carla, who is the heroine ofRunaway

fails to escape because of her feared state of mind. Nanyan, who is the heroine ofWatching the Wild Geese Flying South out of Sight

escapes from the male-centered family, which bringing huge pain and suspicion to her husband. These two texts show that "Female Escape" relates to psychological problems and gender relation.Female Escape fear Watching

袁循,武昌首义学院文学院,研究方向为英美文学与比较文学。