头穴透刺结合腹针治疗晕动病59例临床观察

董建萍 唐 懿

(黑龙江省中医药科学院·哈尔滨 150036)

头穴透刺结合腹针治疗晕动病59例临床观察

董建萍 唐 懿

(黑龙江省中医药科学院·哈尔滨 150036)

目的:观察头穴透刺结合腹针治疗晕动病的临床疗效。方法:将临床确诊为晕动病的患者59例随机分为二组,即头穴透刺结合腹针治疗组和药物治疗对照组,治疗3个疗程后观察两组疗效并进行对比分析,结果:治疗组疗效优于对照组,两组疗效对比有显著性差异(P<0.05)。结论:头穴透刺结合腹针治疗晕动病有良好的疗效。

头穴透刺 腹针 晕动病

晕动病是指机体处于被动运动环境中,受到刺激后产生一系列前庭和自主神经反应为主的症候群,主要可见眩晕、唾液分泌增多、恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗,重则可出现血压下降、四肢冰冷,甚至休克等。多发于旅途乘坐交通工具的过程中,给患者身体带来了很大的不适及危害。临床多使用抗组胺药物及抗胆碱类药物治疗,但副作用较多,只能治标不能治本,笔者采用头穴透刺结合腹针治疗晕动病59例,取得良好疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

临床确诊晕动病患者59例,均来自2015年09月—2016年12月黑龙江省中医院针灸科门诊的患者,随机分为治疗组及对照组。治疗组31例,男性16例,女性25例,年龄25~67岁。对照组28例,男性13例,女性15例,年龄19~61岁。病程最短者3个月,最长16年。两组资料在性别、年龄、病程等方面比较无差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

患者发作时所乘交通工具分别为公共汽车、小轿车、轮船、飞机。参考《耳科学》[1]中晕动病的诊断标准制定:①乘坐交通工具前精神状态正常。②乘坐交通工具时,患者一般先有疲乏感,然后出现头晕目眩、嗜睡、唾液增多、恶心、甚则呕吐、精神萎靡等症状;部分患者有视物模糊、前额疼痛,严重者可伴而色苍白、全身冷汗、眼球震颤、血压下降、脉搏时数时缓等症状。③离开交通工具后,以上诸症逐渐缓解或消失。④既往乘坐交通工具时有反复发作的类似病史。

1.3 纳入标准

①符合上述诊断标准者;②受试者身体健康,视力正常;③对试验目的、方法及要求均知情同意,并均签署知情同意书;④能积极配合测试,愿意接受针刺治疗者。

1.4 排除标准

①排除美尼尔综合征、前庭神经炎、头位性眩晕、精神性眩晕、椎动脉型颈椎病;②排除严重胃肠、肝肾疾病及精神病患者。

2 治疗方法

2.1 治疗组(头穴透刺结合腹针针刺组)

(1)选穴:头针取穴:前顶透刺百会,左右神聪透百会,后神聪透后顶;腹针取穴:天枢,中脘,大横,气海,关元。

(2)操作方法:患者取仰卧位,常规消毒后,头针取毫针针身与头皮呈15°角刺入帽状键膜下层,各穴进针深度约40~50mm,以快速小幅度捻转,每分钟200转,每针行针约1分钟,留针四十分钟。腹部取毫针直刺进针得气后,行提插捻转或平补平泻,留针四十分钟。针刺每日1次,10次为1个疗程,共治疗3个疗程。

2.2 对照组

采用抗组胺药物乘晕宁片(茶苯海明片,南京白敬宇制药厂生产)口服,每次50mg,乘坐交通工具前30min内顿服。离开交通工具后评定疗效。

3 疗效观察

(1)观察两组治疗前后的发病次数、病情变化,随访2个月,评价总体疗效。

(2)疗效判定标准

治疗3个疗程后进行乘坐交通工具(乘坐时间≥2h)试验,观察疗效后进行评定,评定标准参照《中华针灸临床诊疗规范》[2]中晕动病的疗效标准拟定,痊愈:眩晕及呕吐等症状消失,全程较舒适,精神佳,随访2个月无复发。显效:仅有轻微的眩晕或胃脘不舒,无恶心呕吐等症状,随访2个月,偶有轻微复发。好转:有恶心症状,但无呕吐或呕吐次数减少,头晕、乏力、唾液增多、心悸等症状亦减轻。随访2个月,有发作,但时间缩短,症状较轻。无效:治疗后诸症状无改善。

4 统计学方法

采用SPSS17.0统计软件进行数据统计处理,计量资料采用t检验,计数资料采用检验。

5 治疗结果

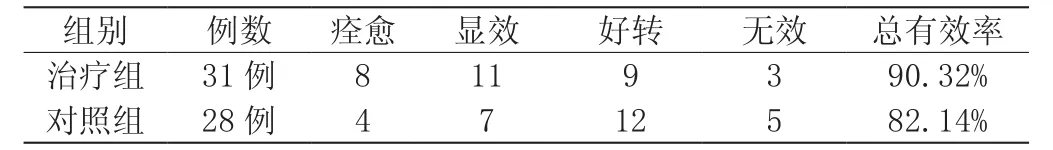

治疗组与对照组临床疗效比较见表1。

表1 两组临床疗效比较 例(%)

二组治疗结果比较:治疗组疗效优于对照组。具有显著性差异P<0.05,

6 讨论

晕动病多发于乘坐交通工具的过程中或过后由于颠簸摇摆及旋转等任何形式的加速运动,刺激人体的前庭神经而发生的疾病,患者初时感觉上腹不适,继有恶心、面色苍白、出冷汗,旋即有眩晕、精神抑郁、唾液分泌增多和呕吐,重则可出现血压下降、心悸、胸闷、全身疲乏,四肢冰冷,甚至休克等。又可称为晕车病、晕船病、晕机病等。给患者的身体健康和生活质量带来很大的不便和危害。属中医“眩晕”范畴,临床观察显示,晕动病患者多有脾胃虚弱,易发呕逆的体质,亦多见于中老年人或体虚肥胖之人。古代医家有“无虚不作眩”、“无痰不作眩”之说,病因与体弱气血亏虚、痰浊内阻或肝阳上亢等因素有关,人体在交通工具被动刺激下,易导致气机逆乱,升降失和,清阳不升则脑髓失养、痰浊上逆,扰乱心神而发病,易华波[3]认为晕动症患者在交通颠簸的诱发之下,体内静止的饮邪移动速度加快,气机升降失常,人体出现多唾多涎、头晕头痛、恶心呕逆的症状,故使用健脾化饮法来治疗晕动病。我们采用头穴透刺结合腹针治疗晕动病,患者的发病次数明显减少,眩晕呕吐等症状亦明显减轻,说明该针刺疗法对晕动病有良好效果。

头为诸阳之会,脑为神明之府,神能驭气,《灵枢.邪气藏府病形》曰:“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上走于面而走空窍”,故取头部穴位可调节脏腑虚实,通调经脉之气血[4]。透刺百会,四神聪等穴可以升发督脉之阳气,调畅全身气机,以充养脑髓,安神醒脑。根据头部神经解剖定位,百会、前顶、后顶及四神聪穴,均位于头部顶叶,而顶叶皮层下神经与躯体感觉相关,并参与运动调节,现代研究认为,晕动病的发病原因与前庭功能和自主神经系统受损有关,机体受到被动刺激后,前庭器官感受刺激引起中枢神经系统应激反应,当刺激的强度和时间超过了晕阈值这个限度,导致中枢神经递质胆碱能系统与去甲肾上腺素能系统之间平衡失调,抗运动能力下降,就会出现晕动病。自主神经中枢发生紊乱,引起脑血管紧张度改变,造成大脑中枢血氧供应减少,就会导致晕动病一系列症状发生。而头穴透刺治疗可以直接刺激大脑皮层下的神经中枢,通过神经内分泌代谢,改善前庭通路等神经系统功能障碍,提高前庭器官的调节功能,抑制乙酰胆碱的兴奋,调节人体对位置及空间改变的敏感性。以适应外界刺激对人体的影响。同时,针刺可调节血管紧张度,并改善脑动脉血氧供应,从而增加脑组织微循环功能,起到了调理头部经络气血,醒脑开窍,平晕止眩的作用,从而有效防止和降低晕动病的发生。

腹针是通过针刺腹部特定的穴位以治疗全身性疾病的一种针刺方法。腹部为脾胃之所在,且为脾胃经及任脉循行所过之处,针刺腹部腧穴可通过刺激腹部筋膜以调整人体脏腑气机阴阳平衡,达到“刺至病所”的目的[5]。在腹部取穴基础上,配合补泻催气等手法可以提高疗效。针刺腹部天枢,中脘,大横,气海,关元穴,即可调节脾胃气机运化功能,又可调补脾胃气血,使气血充盛,上以充养脑髓,安神定志,下以理气和中,降逆止呕,提高了机体对晕动的抵抗力。由此可见,头穴透刺结合腹针治疗晕动病不仅有较好的临床疗效,而且针刺腹部腧穴和头部透穴,疼痛较轻,较易产生得气感,易于为患者所接受。且无不良反应,有操作简便,成本低的优点。其效果优于茶苯海明,不失为防治晕动病的好方法,值得临床推广和应用。

[1] 姜泅长,等.耳科学[M].第2版.上海:上海科学技术出版社,2002:992—993.

[2] 杜元灏,石学敏.中华针灸临床诊疗规范[M].江苏:江苏科学技术出版社,2007:642-645.

[3] 宋宁,等.健脾安神法防治晕动病疗效观察[J].广西中医药,2012,2(35)1:19.

[4] 唐强,朱肖菊,吴北峰,等.头穴丛刺针法治疗急性脑梗塞116例[J].针灸临床杂志,2005,21(3):43—44.

[5] 薄智云.腹针疗法[M].2012.42.