细腻与清醒的力量

杨早

中国社会科学院文学研究所副研究员

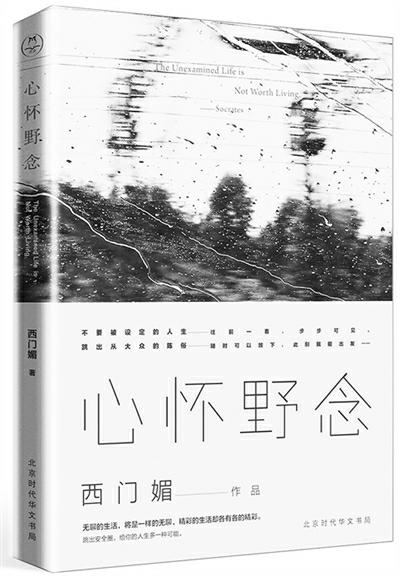

有些书是先认识作者,重其人而识其书。比如西门媚。

我对写情感的女作家一向有些偏见。《心怀野念》本来的题目叫《说我爱你》。如果不是认识并喜欢西门媚,我会被作者性别和书名吓飞。

好在基于对朋友的迷信,翻过书读几则,便知道女作家写情感也未必都可怕。

比如西门会说:“我一直觉得女性写作有一个大忌,就是喃喃自语。很多女性写作都逃不开这个问题,通常会从头到尾都充满呓语,喋喋不休,自爱自怜,觉得自己是天下第一美女,多情多才,同时,男人不是好东西,自己所遇通通非人。”

仅凭这一段话,就可以认定西门和我是一头儿。在王小波的三大反对中,“反对矫情”最重要,因为愚蠢与虚伪,其实根源多缘于矫情。没有自知之明是愚蠢,想要名要利又不肯承认是虚伪,归里包堆就是矫情。

前两个月西门还在文章里自爆,说自己当过程序员……把一批直男的眼镜吓掉一地。

女作家通常的特色是细腻,这一点西门不缺。一颗沙里见世界,一朵花里看天国。但细腻的写作容易让作者自我迷失在细腻里,这一点在西门的文字里完全找不到。

她总是以细腻开始,以清醒收束。清醒既表现为有清晰的边界意识,不随波逐流,比如说丁聪的漫画,只有讽刺而无幽默,连带《读书》也不愿看;清醒又呈现为出色的消解能力,有那种“那都是很好很好的,但是我偏不喜欢”的劲儿。

清醒还有一个层面,也是王小波杂文最迷人的特色之一,就是百无禁忌。这一点对于女作家来说尤难,还不能为了反男权故意满口性词——那又成了矫情。你看西门写《乳贴的道德》:

“有乳房就有乳头,这是个常识。在我们这里,乳房被人追捧,自然的乳头却变成了一个该刨坑埋了的玩意儿。”这已经很有点儿王小波的味道了。

《硅胶在思考》更好玩儿:“你如果不相信硅胶有思维,那为什么许多人有了硅胶以后,就自信了,想法就变了,命运也变了?不是他们自己的思维变了,一定是硅胶在思维。”

西门是生长在成都的姑娘。成都跟上海一样,是女性城市,特别宜女。成都人与上海人一样,也很自恋,但成都话比上海话,多了太多的解构性。

综上所述,成都的女娃儿,本来就该兼有自恋与清醒两种相反的品质。西门就能将这两者融合得很好,堪称成都的女儿。

这几年,她好像都在教一些各地的年轻人写作,教他们去文殊院,跟土著聊天,抓住他们的特质与面相。《心怀野念》里也可以找到一个例子,那是她到一家新开张的面馆吃面,看见外面有一张看上去饥饿又害羞的脸。她想请他进来吃碗面,却被伙计们误解了,赶急忙慌地赶走了那张脸,以免打扰这位唯一的客人。

“我当时却涨红了脸,我为自己没能反对他们,站起来,把他叫进来吃一碗面而羞愧”,走出去,那张脸已经不在了,“这件事让我一直介怀,我想那么一件小事,怎么我就这么难做到,这件事也许对于那个人,是解决几天的饥饿,也许更是重新树立一点对城市对他人的信心。”

就像汪曾祺说的,好的作家总是关怀他人,尤其那些底层的小人物,他们吃什么(物质生活)和想什么(精神生活)。汪曾祺还说,现代小说的风格就是“短”,“短,是对读者的尊重”。

这些,西门媚都做到了。