《墨子》文本产生期考辨

——兼驳前七篇为早期文本说

张 干

(曲阜师范大学孔子文化研究院,山东曲阜 273165)

*本文为国家社科基金项目“《书》教传统研究”(13BZW041)资助成果。

《墨子》文本产生期考辨

——兼驳前七篇为早期文本说

张 干

(曲阜师范大学孔子文化研究院,山东曲阜 273165)

五十三篇《墨子》文本的产生具有复杂性。按胡适之说,应将《墨子》文本分为五组。其中,对第一组七篇产生期的界定存在较大争议,有前期与后期两种之说。《墨子》文本前七篇出现远晚于墨子的战国人物,不可能为墨翟亲著。前七篇文本部分思想与墨子主张相异却同墨家后学相近,而其中思想的驳杂性亦符合晚期周秦诸子著作风貌。所以,第一组七篇应为墨家学派后期作品,产生于战国晚期的诸子争鸣时代。

墨子 产生期 前七篇

1 《墨子》成书的复杂性与胡适的“五组类分”

“相里勤之弟子,五侯之徒,南方之墨者若获、已齿、邓陵子之属,俱诵《墨经》,而倍谲不同,相谓别墨。”[1]由此看来,记载有墨家学派理论主张的典籍是整个墨学团体的神圣教材,被众多墨门弟子所研习。整个墨家所用的教材与所学的内容虽然一致,但对于同一部《墨经》,相里勤、五侯、若获、已齿、邓陵子这五个不同的墨学流派却给出了截然相异的解释。“以坚白同异之辩相訾,以奇偶不仵之辞相应,以巨子为圣人。皆愿为之尸,冀得为其后世,至今不决。”[1]墨家强调对团体首领巨子的尊崇与绝对服从,众多墨门弟子也将巨子视为领袖,尊崇着巨子们所宣传的学说,参与着巨子们所践行的行动。《庄子·天下》篇所记载的五家虽同属于大墨家的总体范畴,但五家流派之间分歧极大,对于墨家经典的诠释也彼此相异。不同的墨家派别“取舍相反不同”[2],皆以墨子真传自居,而处于不同流派之中的墨门弟子自然崇尚本门所给出的解释。在墨家学派分裂之后,墨家内部的理论争鸣成为墨学的发展动力,各个分支的相异主张使得墨家思想能够在不同方面得以发展。在此驱动之下,整个墨学理论最终达到一种总体丰富的状态。可见,墨学团体的经典著作并不仅仅停留在墨子时期的最初著述水平,以相里勤、五侯、若获、已齿、邓陵子为代表的后世众多墨家流派的不同诠释使得其中的内容得到不断充实。在《汉书·艺文志》“墨家”部分中,《田俅子》《我子》《胡非子》《隋巢子》四种墨家弟子书被列于《墨子》之前。[3]这亦从侧面说明七十一篇《墨子》文本的定型时间相对滞后,从单篇篇目产生到最终纂集完成,呈现出时间维度上的历时性特征。

从《墨子》现存的五十三篇文本内容本身来看,整个《墨子》也确实存在着明显的时代流变色彩,产生于不同时代的《墨子》文本表现出不同的思想侧重。根据理论倾向与篇幅特点的不同,胡适将其分为五组:

第一组,《亲士》《修身》《所染》《法仪》《七患》《辞过》《三辩》,共7篇,思想驳杂,混有别家之说,墨学色彩并不突出,胡适怀疑其乃后世假造;第二组,《尚贤》三篇,《尚同》三篇,《兼爱》三篇,《非攻》三篇,《节用》两篇,《节葬》一篇,《天志》三篇,《明鬼》一篇,《非乐》一篇,《非命》三篇,《非儒》一篇,凡24篇,除《非儒》《非乐》之外的篇目为墨子后学所作。这组文本反应了墨家学派最具代表性主张;第三组,《经》上下,《经说》上下,《大取》《小取》,计六篇,专述形名逻辑之学,近于名家。胡适认为此是与名家代表人物惠施、公孙龙同时代的“别墨”所作;第四组,《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》,共五篇。从篇章特色来看,此组文本近于《论语》,乃墨家后学对墨子言行的记录;第五组,《备城门》《备高临》《备梯》《备水》《备突》《备穴》《备蚁附》《迎敌祠》《旗帜》《号令》《杂守》,凡十一篇,专论墨家的军事守城思想。[4]

2 《墨子》后四组文本考述

第二组除《非儒》外的二十三篇内容被概括为“《墨子》十论”,即“天志”“明鬼”“兼爱”“非攻”“尚贤”“尚同”“节用”“节葬”“非乐”“非命”十种理论主张。十论反映了整个墨家学派的总体思想状况,每篇皆分为上、中、下,其叙述严谨并且立论深刻。它们是整个墨家思想的精华,同时也是这个团体的旗帜。第二组中《非儒》两篇产生年代较晚。卢晓霞将《非儒》篇与同属于《墨子》的《公孟》篇相比较,同时又根据《晏子春秋》《孟子》《荀子》等诸子文献的相关记载进行分析,得出结论:“《非儒》之成篇年代当在公元前289年至公元前213年之间,极有可能作于荀子、韩非子时或稍后的一段时间。”[5]

第三组《墨经》六篇与第五组城守十一篇是对墨辩逻辑学、墨家自然科学与墨门团体军事方法的总结介绍,与其他先秦诸子的理论主张相比,这十七篇是最具有墨家特色的篇章。《经》上、《经》下、《经说》上、《经说》下、《大取》《小取》六篇直接与战国后期名实之辩的思潮有关,而恰恰是在战国后期,整个墨家学派的团体实力与理论影响力都达到了鼎盛。孟子言“天下之言,不归杨则归墨”[6],墨家与儒家同为当时两大显学,墨家学派的影响力在此时甚至超过儒家,其理论亦于这一时段中达到完善。《墨经》六篇同《墨子》十论一样,属于产生于墨家学派成熟时期的作品。史党社将城守十一篇的内容与秦简相比较,指出:“从《备城门》到《旗帜》9篇,应产生于惠文王前元时期(前337—前325年)或其后不远的一段时期内。《号令》《杂守》二篇成书年代晚于前九篇,很可能是昭王长城产生后守边者之作,但绝不会晚于秦王政(前246—前221年)时期。”[7]秦彦士在出土材料的基础上,根据墨家学派的谱系传承,将城守十一篇的大致产生时间推定为公元前385年—320年之间。[8]《墨子》中《公输》一篇记录有墨子阻止楚王与公输班攻打宋国之事,其末尾部分为:

于是见公输盘。子墨子解带为城,以牒为械,公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。公输盘之攻械尽,子墨子之守圉有余。……子墨子曰:“公输子之意,不过欲杀臣,杀臣,宋莫能守,可攻也。然臣之弟子禽滑厘等三百人,已持臣守圉之器,在宋城上而待楚寇矣。虽杀臣,不能绝也。”楚王曰:“善哉!吾请无攻宋矣。”[9]

从《公输》篇的此处记载来看,墨子在当时已经对守城军事技术颇有研究,因此可以在与公输班的较量之中“九拒公输”。不仅仅局限在语言文字上的军事理论探讨,墨子本人还研制出了诸多的“守圉之器”。众多墨家弟子可以熟练地使用这些守城器械,说明得到过墨子的系统传授。与出土秦汉竹简材料相比较,《墨子》中城守诸篇的具体形成时间应该较晚,但以这十一篇为载体的利用军事器械进行守御的军事思想在墨家学派早期就已经产生,并不属于晚期墨学理论的范畴。

郑杰文在《中国墨学通史》中进一步明确了第四组与第五组的关系:第四组《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》五篇的内容中有对墨子的批评,对墨家学派主张的疑问。其篇幅简短而不似十论叙述宏大。《鲁问》篇中“鲁祝豚祭”一事与墨家学派的“明鬼”思想相异而近于儒家。儒家色彩的渗入符合《淮南子》中墨由儒出的记述,同时也表现出早期墨学尚未完全脱离儒学痕迹的特征。墨家学派“以巨子为圣人”并且以团体形式竭力追随巨子脚步,同这种颇显极端的行为方式相比,于第四组中所见的并不严密的组织形式与相对自由的学术氛围具有明显的松动性。这种情况只会在墨门初创,组织纪律并不严格的情况下发生。[10]从第四组《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》五篇到第二组墨子十论,反应了墨家学派从初创到成熟的大体理论发展脉络。因此,第四组的内容较早,属于墨家学派初创时期的内容。

3 《墨子》第一组七篇为晚期文本新证

张纯一先生说:“《亲士》诸篇,无墨子言曰者,翟自著也”。(《墨子集解》)王焕镳《墨子校释》也说:“本篇(指《亲士》)虽有个别字句是后学增窜,但基本上是墨子原作。墨家重‘兼’,‘兼王’‘兼士’是墨家用语,即此可证。”《墨子》整本书属于学派著作,排在前面的《亲士》诸篇,是墨家早期作品,也即墨子本人所作;从《尚贤》到《非命》诸篇文中都用“子墨子曰”,可见是其弟子记载墨子的言论;《耕柱》后篇则很明显是墨子弟子门人的作品。[11]

陈鼓应引张纯一与王焕镳之说,认为:第一组《亲士》《修身》《所染》《法仪》《七患》《辞过》《三辩》七篇为墨家学派早期作品,第二组《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》五篇则为后期作品。徐华亦推定:在今本《墨子》前七篇中,《亲士》《修身》二篇当属于墨子早年自著,《所染》至《三辩》五篇当为墨家早期弟子所记。[12]与张纯一、王焕镳、陈鼓应、徐华不同,胡适则认为前七篇为后世作品,不可能产生于早期。[13]童书业亦指出:从《法仪》到《三辩》四篇是墨学总论,应为墨家后学所作。[14]白寿彝同样认为:《法仪》《七患》《辞过》《三辩》四篇的成篇时间晚于第二组《耕柱》《贵义》《公孟》《鲁问》《公输》五篇。[15]童书业与白寿彝皆未给出确切理据。今从童、白二人之说,考证理由如下:

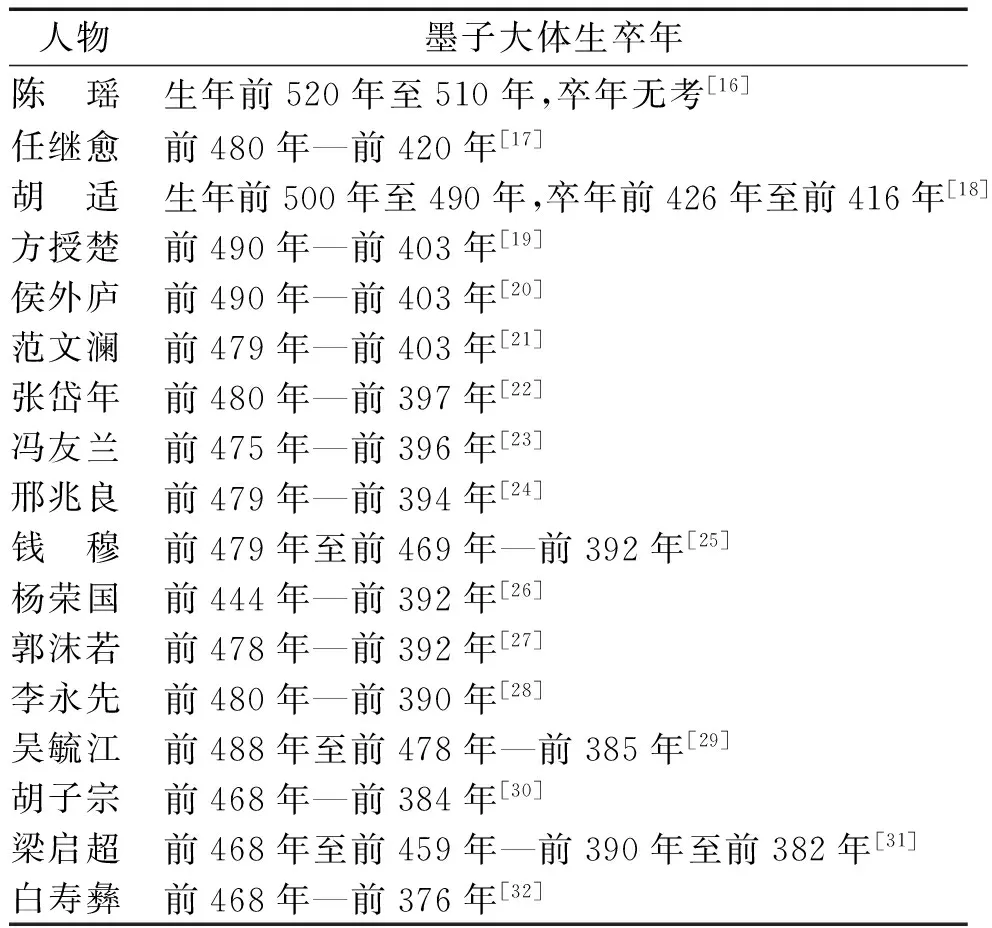

首先,《墨子·亲士》篇所举两处事例距墨子生活时代较远,几无可能是墨子本人的作品。今将诸家对墨子大体活动时间的考证总结为下表,按卒年降序排列:

人物墨子大体生卒年陈 瑶生年前520年至510年,卒年无考[16]任继愈前480年—前420年[17]胡 适生年前500年至490年,卒年前426年至前416年[18]方授楚前490年—前403年[19]侯外庐前490年—前403年[20]范文澜前479年—前403年[21]张岱年前480年—前397年[22]冯友兰前475年—前396年[23]邢兆良前479年—前394年[24]钱 穆前479年至前469年—前392年[25]杨荣国前444年—前392年[26]郭沫若前478年—前392年[27]李永先前480年—前390年[28]吴毓江前488年至前478年—前385年[29]胡子宗前468年—前384年[30]梁启超前468年至前459年—前390年至前382年[31]白寿彝前468年—前376年[32]

《亲士》篇言:“今有五锥此其铦,铦者必先挫……孟贲之杀,其勇也……吴起之裂,其事也。故彼人者,寡不死其所长,故曰:‘太盛难守也。’”[33]从“今有五锥”到“吴起之裂”,全段前后衔接紧密,通过列举利锥、甘井等例证来集中说明论点“太过繁盛会难以长久持守”,行文理路明确,并无杂入事迹的迹象。《永乐大典·一万三千四百五十三卷》“亲士”条引《墨子》此文[34],含“孟贲之杀”与“吴起之裂”之句。所以,从现有材料来看,吴起、孟贲之事确为《亲士》篇所载,并非是杂入衍文。《史记·孙子吴起列传》记录有吴起之死:“及悼王死,宗室大臣作乱而攻吴起,吴起走之王尸而伏之。击起之徒因射刺吴起,并中悼王。”[35]由此可知,吴起与楚悼王亡于同年。《楚世家》进一步明确了楚悼王的去世年份,“二十一年,悼王卒,子肃王臧立。”[36]楚悼王在公元前381年去世,吴起亦在同年的葬礼上被旧贵族射杀。从表中诸家对对墨子卒年的考证来看,墨子本人已经很难看到吴起之死,更遑论将其录之于文字。按白寿彝之说,墨子仍可以闻知吴起之死,但墨子此时已是垂暮之年。孟贲之事可见《孟子注疏》,其中引《帝王世纪》云:“秦武王好多力之人,齐孟贲之徒并归焉,孟贲生拔牛角。是为之勇士也。”[37]孟贲在秦武王时期方以勇力闻名天下。秦武王继位时间为公元前310年,此时与诸家所考证的最晚墨子卒年,公元前376年,也相距66年之多。

其次,《墨子·修身》篇的部分思想与成熟时期的“墨子十论”相异,而与墨家后学所宣扬的理念相似。《修身》篇载,“务言而缓行,虽辩必不听。多力而伐功,虽劳必不图。慧者心辩而不繁说,多力而不伐功,此以名誉扬天下。”[38]其意为,务于言辞却缓于行动,即使是具有说服力也不会令人听从。多出力却夸耀自己的功劳,虽然辛劳却不一定可取。有智慧的人心中明辩但并不繁饰自己的言辞,多出力而不炫耀自己的功劳,做到如此名誉才会在天下传扬。“慧者心辩而不繁说”之意与《墨子》十论中所论述的观点并不一致。《尚贤上》言:“况又有贤良之士,厚乎德行,辩乎言谈,博乎道术者乎!此固国家之珍而社稷之佐也,亦必且富之、贵之、敬之、誉之,然后国之良士,亦将可得而众也。”[39]善辩的言谈与深厚的德行、广博的道术被共同视为贤良之士所应具备的三大要素。这些贤良之士是国家社稷的珍宝与良佐,通过使他们得到富贵与名誉可以招揽更多的良士。《尚同中》亦云:

明乎民之无正长,以一同天下之义,而天下乱也,是故选择天下贤良、圣知、辩慧之人,立以为天子,使从事乎一同天下之义。天子既以立矣,以为唯其耳目之请,不能独一同天下之义,是故选择天下赞阅贤良、圣知、辩慧之人,置以为三公,与从事乎一同天下之义。[40]

不仅仅天子应该拥有善辩聪慧的特征,辩慧之人还应同贤良之人、圣知之人一同被任用为天子三公,一起从事使天下道义同一的工作。《尚同中》与《尚贤上》共同表现出对善辩之人的尊敬。《修身》篇此说虽与属于“十论”之列的《尚贤上》与《尚同中》所言不同,但却同墨子后学的观点有不谋而合之处。《韩非子·外储说左上》记有“楚人鬻珠”一事:

楚王谓田鸠曰:“墨子者,显学也,其身体则可,其言多不辩,何也?”曰:“昔秦伯嫁女于晋公子,为其饰装,从文衣之媵七十人。至晋,晋人爱其妾而贱公女。此可谓善嫁妾,而未可谓善嫁女也。楚人有卖其珠于郑者,为木兰之柜,薰以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以羽翠。郑人买其椟而还其珠。此可谓善卖椟也,未可谓善卖珠也。今世之谈也,皆道辩说文辞之言,人主览其文而忘其用。墨子之说,传先王之道,论圣人之言,以宣告人;若辩其辞,则恐人怀其文,忘其用,直以文害用也。此与楚人鬻珠,秦伯嫁女同类,故其言多不辩也。”[41]

陈奇猷指出田鸠即为《汉书·艺文志》中所记之田俅,其言:“田鸠即田俅。《汉志》墨家有《田俅子》三篇,班固自注‘先韩子’。”[42]俅:群母幽部。鸠:见母幽部。群母与见母同为牙喉音,发音部位相同。可见,“俅”与“鸠”二者声母接近,韵部相同,故容易发生语音之转。班固“先韩子”之言亦说明田俅与韩非有相应关联,陈奇猷之说可取。田鸠为墨家后学,在他看来,辩说的言辞会使人只集中于言语的文饰而忽视言语的实际功用,最终导致以文害用。《墨子·修身》篇亦对辩饰之言持否定态度,与田鸠所述的观点相同。

再次,从大环境来看,产生于战国时期的子部书籍往往并不是由一人完成于一时,传承时间较长的学派由于众多弟子的参与与完善而使得其代表作品具有延时性的特点。在长时延续和多人参与这双重因素的作用下,战国诸子后期的篇章往往产生出驳杂的色彩。以《庄子》为例,其《秋水》篇载:

庄子钓于濮水,楚王使大夫二人往先焉,曰:“愿以境内累矣!”庄子持竿不顾,曰:“吾闻楚有神龟,死已三千岁矣,王巾笥而藏之庙堂之上。此龟者,宁其死为留骨而贵乎?宁其生而曳尾于涂中乎?”二大夫曰:“宁生而曳尾涂中。”庄子曰:“往矣!吾将曳尾于涂中。”[43]

《说剑》篇则记:

昔赵文王喜剑,剑士夹门而客三千馀人,日夜相击于前,死伤者岁百馀人。……太子乃使人以千金奉庄子……庄子曰:“闻太子所欲用周者,欲绝王之喜好也。使臣上说大王而逆王意,下不当太子,则身刑而死,周尚安所事金乎?使臣上说大王,下当太子,赵国何求而不得也!”太子曰:“然。吾王所见,唯剑士也。”庄子曰:“诺。周善为剑。”[44]

《秋水》篇中的庄子为厌恶名利的隐士形象,对政权反感。司马迁在《老子韩非列传》中引用此事来表明庄子不乐为仕途所累的人生追求,只不过将“曳涂之龟”替换为“郊祭牺牛”。[45]司马迁于众多史料之中择取此事来为庄子撰记,可见此事可信度较大。所以,《秋水》篇所塑造的庄子形象更能代表历史上真实的庄子。与《秋水》篇不同,《说剑》篇中的庄子则成为一个舌辩锐利的策士,主动扮为剑士觐见赵文王。该篇中的庄子对政权亲近,类似于纵横家人物却并不似真正的道家庄子。二者所塑造的庄子形象虽截然相异,内容所体现的思想也各不相同,但《秋水》与《说剑》却同属于《庄子》杂篇的范畴。《亲士》《修身》《法仪》《辞过》诸篇因道家思想的渗入而使得其内容具有墨道交融的驳杂特征。这种情况与《庄子》杂篇类似,符合战国诸子晚期文本的风貌。

对于第一组文本的具体产生期,需结合具体历史状况与现有学术成果进行分析推测。《吕氏春秋·离俗览》“上德”部分载有墨家钜子孟胜为楚阳城君守城之事:

墨者钜子孟胜,善荆之阳城君。阳城君令守于国,毁璜以为符,约曰:“符合听之”。荆王薨,群臣攻吴起,兵于丧所,阳城君与焉,荆罪之。阳城君走,荆收其国。……孟胜死,弟子死之者百八十。三人以致令于田襄子,欲反死孟胜于荆,田襄子止之曰:“孟子已传钜子于我矣,当听。”遂反死之。[46]

从此处记载看,较之于周秦时期的其它诸子派别,墨家学派具有两大突出特征:其一为军事化,全体墨家成员直接运用武力参与守城活动;其二为组织化,在此次事件中,整个墨学团体举身赴难,连三位外出传信的信使也主动返回,表现出这个团体鲜明的组织化色彩。在秦朝建立之后,所推行的法律政策对这两大特征具有直接摧毁作用。“收天下兵,聚之咸阳,销以为钟,金人十二,重各千石,置廷宫中。”[47]“公甲兵各以其官名刻久之,其不可刻久者,以丹若髤书之,其叚(假)百姓甲兵,必书其久,受之以久。入叚(假)而毋(无)久及非其官之久也,皆没入公,以齎律责之。”[48]秦始皇在兼并六国之后,下令收缴并销毁民间武器,由政府统一对武器进行编号管理,严格限制百姓甲兵。此外,秦朝施行“编户齐民”政策,建立居民户籍,地方郡县对民众进行管控,着力瓦解官方权力外的组织力量。“游士在,亡符,居县赀一甲;卒岁,责之。有为故秦人出,削籍,上造以上为鬼薪,公士以下刑为城旦。”[49]游士居住须持有凭证,改动户籍的行为亦会被直接施以刑罚。在秦朝创立伊始,其对民间军事力量与组织力量的打压使得墨家学派首当其冲,而之后焚禁百家语的举措更进一步加剧了对这一学派的摧毁程度。所以,秦朝并不具备墨学文本产生的土壤。故《墨子》后期文本应产生于以秦朝为界点,前后两个学术环境较为宽松的时间段中:第一段为从战国晚期百家论争到秦朝建立,第二段是从汉初诸子复兴到武帝时代的罢黜百家。同属于《墨子》后期文本的《非儒》篇与城守十一篇皆产生于第一段时间之中,因此,将《墨子》第一组七篇视为产生于战国晚期诸子争鸣时代的墨家后学作品更为合理。

4 结语

通过上述分析,可以对五组《墨子》篇章所载内容的产生时代做出大体判断:第一组七篇为墨家学派后期作品;第二组《墨子》十论是墨家学派成熟时期作品,《非儒》篇属于晚期作品;第三组《墨经》是同属于成熟时期的作品;第四组五篇为墨家学派早期的作品;第五组城守十一篇由墨家学派后学整理而成,但其中所包含的城守军事思想属于早期墨学理论范畴。其中,《墨子》第一组七篇应被视为产生于战国晚期诸子争鸣时代的墨家后学作品更为合理。

〔1〕〔43〕〔44〕 陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:商务印书馆,2007:

992,510,925

〔2〕〔41〕〔42〕 陈奇猷.韩非子新校注[M].北京:中华书局,1974:

992,668,658

〔3〕 班固.汉书[M].颜师古,注.北京:中华书局,1962:1137-1138

〔4〕〔13〕〔18〕 胡适.中国哲学史大纲[M].上海:上海古籍出版社,1997:108,78,104

〔5〕 卢晓霞.《墨子·非儒》成篇年代考[D].曲阜师范大学硕士学位论文,2015:31

〔6〕 杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1960:141

〔7〕 史党社.秦简与《墨子·城守》诸篇相关内容比较[J].简帛学研究(第三辑),2002:126

〔8〕 秦彦士.吴毓江《墨子校注》墨守考—论《墨子·备城门》诸篇著者及时代[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学),2007(06):33

〔9〕〔33〕〔38〕〔39〕〔40〕 孙诒让.墨子间诂[M].孙启治,校点.北京:中华书局,2001:486-488,4-5,10,44,77

〔10〕 郑杰文.中国墨学通史[M].北京:人民出版社,2005年:1-4

〔11〕 陈鼓应.老庄新论(修订版)[M].北京:商务印书馆,2008:75

〔12〕 徐华.今本《墨子》前七篇新考[J].古籍研究整理学刊,2015(02):74

〔14〕 童书业.先秦七子思想研究[M].济南:齐鲁书社,1982:42

〔15〕〔32〕 白寿彝编.中国通史·上古时代[M].上海:上海人民出版社,1999:20,552-553

〔16〕 陈瑶.墨子生卒年代试辨[J].古籍研究整理学刊,2015(06):90

〔17〕 任继愈.中国哲学发展史(先秦)[M].北京:人民出版社,1983:20

〔19〕 方授楚.墨学源流[M].上海:中华书局,1934:12-14

〔20〕 侯外庐.中国思想通史(先秦)[M].北京:人民出版社,1980:192

〔21〕〔27〕〔28〕 李永先.墨子生卒年代考辨[A].墨子研究论丛(三),济南:山东人民出版社,1995:504,504,503-504

〔22〕 张岱年.中国哲学史大纲[M].北京:中国社会科学出版社,1982:27

〔23〕 冯友兰.中国哲学史新编[M].北京:人民出版社,1998:226

〔24〕 邢兆良.墨子评传[M].南京:南京大学出版社,1993:406-412

〔25〕 钱穆.先秦诸子系年[M].北京:商务印书馆,2005:103

〔26〕 杨荣国.中国古代思想史[M].北京:人民出版社,1973:120

〔29〕 吴毓江.墨子校注[M].孙启治,校点.北京:中华书局,1993:1081-1086

〔30〕 胡子宗,李权兴,等.墨子思想研究[M].北京:人民出版社,2007:19

〔31〕 梁启超.墨子学案[M].上海:商务印书馆,1923:175

〔34〕 解缙,等编.永乐大典[M].北京:中华书局,1998:4-5

〔35〕〔36〕〔45〕〔47〕 司马迁.史记[M].裴骃,集解,司马贞,索隐,张守节,正义.北京:中华书局,1959:76,2186,1720,2145,239

〔37〕 赵岐注,孙奭疏.孟子注疏[M].北京:北京大学出版社,1999:85

〔46〕 许维遹.吕氏春秋集释[M].梁运华,整理.北京:中华书局,2009:531-532

〔48〕〔49〕 睡虎地秦简整理小组编.睡虎地秦墓竹简[M].北京:文物出版社,1990:44,80

AnalysisoftheGenerationPeriodofMo-tseText——OppositiontoDefiningtheFirstSevenTextsasEarlyTexts

ZhangGan

The generation of Fifty-threeMo-tsetext is complex.According to Hu Shi, the text ofMo-tseshould be divided into five groups.There is a big controversy about the definition of the first group. There are two kinds: the earlier stage and the later stage. The Warring States figures mentioned in theMo-tsetext of the first group were much later than Mo-tse, so it was impossible to be written by Mo Di.Some thoughts in the first group of the text are different from Mo-tse’s ideas, but they are the same as those of Mo-tse’s students.Therefore, the first group of articles should be the later works of Mohist school, which originated in the late Warring States Period.

Mo-tse; Generation era; First seven chapters

G256.22

A

张干(1993-),男,汉族,山东莱芜人,曲阜师范大学中国古典文献学硕士研究生,主要研究方向:中国古典文献学史。