伦敦大学亚非学院图书馆中文藏书*

徐巧越

(中山大学古文献研究所,广东广州 510275)

*本文得到“中山大学博士研究生国外访学与国际合作研究项目”(经费号:02300-52094201)资助。

伦敦大学亚非学院图书馆中文藏书*

徐巧越

(中山大学古文献研究所,广东广州 510275)

伦敦大学亚非学院是海外中国学研究的重镇,该图书馆的丰富中文藏书及文物资料为其学科发展提供了扎实的文献基础。亚非学院图书馆的中文藏书不乏来自名家的私藏,其中尤以传教士马礼逊与末代帝师庄士敦的藏书最为声名卓著。通过梳理目录与数据统计分析,不仅可详细了解此二人的藏书源流及特点,更能全面认识亚非学院图书馆的中文藏书情况。

伦敦大学亚非学院图书馆 马礼逊藏书 庄士敦藏书 域外汉籍

0 引言

伦敦大学亚非学院(School of Oriental and African Studies,University of London,英文简称SOAS)是英国唯一专门进行亚洲、非洲、近东与中东研究的高等教育学院。它创办于1916年,于次年一月开始招生办学,成立之初名为东方研究学院,至1938年增添了非洲相关的教学与研究项目,才改为现在的名字。最初的校址坐落在伦敦的芬斯伯里圈(Finsbury Circus),后于20世纪中叶搬至如今的罗素广场(Russell Square)校区。伦敦大学亚非学院的创办初衷源于英国政府对亚非地区政治、经济与军事战略研究的需求。直至二战结束后,亚非学院才逐渐由为政府效力的政治单位转变为独立的学术研究机构。因此,作为伦敦大学联盟的成员,它不仅培养了一批如诺贝尔和平奖获得者昂山素季等政治与外交人才,许多知名的学者也曾在此求学,东方学家伯纳德·路易斯(Bernard Lewis)与华裔历史学家王庚武都是校友。

在英国,亚非学院与牛津、剑桥大学构成中国学研究的三足鼎立之势,它在政治、经济、文学与艺术史领域颇有建树,其中国传统文化、近代文学与戏剧艺术的研究更在欧洲汉学界独树一帜。亚非学院创办的《中国季刊》(TheChinaQuarerly)与《亚非学院简报》(BulletinoftheSchoolofOrientalandAfricanStudies,UniversityofLondon)都是欧洲汉学界的重要刊物,前者更是近代中国学研究的权威。作为亚非学院的知识储备,丰富的汉籍藏书是其中国学研究得以兴盛的重要基础,其图书馆的丰富收藏在英国本土和欧洲地区都享有盛誉。除了大量的中文书籍,该馆还藏有丰富的杂志期刊,来自内地、港、澳、台的齐全报刊资料是研究不同时期中国国情的重要资料,而包罗万象的版画、地图、照片与音像资料更是不可或缺的史料文献。此前虽有文章谈及该馆的部分收藏,但并未对其中中文藏书及中国学研究的相关资料进行整体性的介绍。本文将以亚非学院图书馆的罗伯特·马礼逊(Robert Morrison)与庄士敦(Reginald Fleming Johnston)的收藏作为切入点,详细介绍这两大特色馆藏的源流及特点,并对亚非图书馆的中文收藏进行陈述概括。

1 马礼逊藏书

马礼逊博士在中国还搜集了上万册中文图书带回英国,这是一个广博的图书馆,希望这一大批书能吸引英国青年学习中国的语言文字,成为我们宝贵的朋友马礼逊的同工或者接班人。[2]

虽有政府和教会的宣传,但牛津与剑桥大学都无意接受,这批书便只好尘封于伦敦传教会之中。至马礼逊去世三年后,新成立的伦敦大学(University of London,简称UCL)表示愿意接受这批中文藏书,并按照马礼逊生前遗愿设立一名中文教授的席位,传教士基德(Samuel Kidd)出任首位中文教授。伦敦大学不仅为专门建立“马礼逊中文图书馆”(Morrison Chinese Library)以保管书籍,更安排汉学家约翰·威廉姆斯(John Williams)对这批藏书进行了系统的梳理。后来,在政府的安排之下,马礼逊藏书最终在1922年4月入藏亚非学院。

马礼逊在乘船回国期间,曾与助手合作编撰了《马礼逊手稿本目录》(Moriison’sManuscriptCatalogue)*这部手稿本目录大约有400页,现存于亚非图书馆特藏部,编号为MS80823。,著录了包括复本在内的1114条书目。马礼逊的汉籍入藏伦敦大学之后,约翰·威廉姆斯在1854年撰写了一份汇报书。据其报告,马礼逊藏书共有835种8747册汉籍,另附有168种624册的复本。直到1997年,在亚非学院的语言学家魏安(Andrew West)的带领下,用一年的时间对馆藏的马礼逊藏书进行系统的梳理,并于次年出版了《马礼逊藏书目录》(CatalogueofMorrisonCollection)。由于这批藏书最初在亚非学院图书馆是对外借阅的,并与其它汉籍混在一起,故据魏安的统计,这批藏书只有8631册,比此前两种目录均减少了不少的书籍。他分析,一部分书应为搬迁校舍时不小心遗失,其中包括30册木鱼书与100册《九宫大成》等。但是俄罗斯汉学家李福清在1995年底于英国进行文献调查时,曾在亚非学院图书馆访得30册用纸包着而未编码的广东俗曲唱本,这22种本子多为荣德堂所刊刻的南音剧本,其中不乏在1823年前出版的稀见马头调等唱本。由于马礼逊在其手稿本目录的第192页也曾著录过木鱼书的相关资料:“木鱼书,30 ballads”,故李福清推测它们就是马礼逊在广州宣教时所收集的南音唱本。[3]亚非学院在1943年搬迁校舍,如李福清推测准确,那么这批书籍极有可能并未丢失,只因年代久远,而无索书号可供寻其踪迹,所以泯没在书库之中。此外,还有一批清代艳情小说、复本与宝贵的传教资料因多次的搬迁而遗失,其中小部分汉籍流入牛津大学图书馆,绝大部分有待进一步追查。

图1 马礼逊汉籍的出版年份

正如前文所言,马礼逊的收藏是为了编撰字典与翻译《圣经》服务的,因此,其汉籍种类丰富,涉及学科广泛;其中尤以宗教、医学与地理类书籍数量最多,这也是其他赴华传教士最热衷收集的三类汉籍。与中国古代的藏书家不同,马礼逊在购书时更注重实用性,再出于身为西方人的局限性,他并没有盲目的追求版本价值高的昂贵古籍,而是在有限的经济能力内尽量购买更多的书籍。因此,其藏书绝大部分为物美价廉的民间刻本,但随着时间的推移,这批书籍的文献价值也逐渐凸显了出来。从图1可知,在411种明确标记出版年份的书中,虽有少量的明代与清初的刻本,但绝大多数汉籍都出版于乾嘉时期,嘉庆刊本就高达244种,为藏书之最。马礼逊自到达广州后,便一直埋头于伦敦传教会所赋予的两项重任。经过十余年的辛勤工作,他在1815年至1820年相继出版了《华英字典》第一、第二卷及中文版《圣经》。因此,在完成使命后,马礼逊的购书数量也大幅度的减少,道光以后的汉籍仅有24种。此外,马礼逊的日常活动局限于澳门与广州,而后者更是清朝重要的商贸与出版中心之一,故他收集的书籍多为广东刊本。目前可考的藏书分别来自26个广州的出版机构与福文堂、老会贤堂与圣德堂三个佛山的书坊。其藏书虽也有少量福建、江南及北京刻本,但数量总和远不能与岭南刊本相比。

值得注意的是,这批藏书不乏版本稀见的俗文学汉籍,其中包括佛山圣德堂刊本《英雄谱》、嘉庆庚辰年咬得菜根堂藏板《双鸳祠传奇》及福文堂藏板《静净斋第八才子书》。魏安在《〈三国演义〉现存版本目录》中特别著录了马礼逊藏的《英雄谱》,而福文堂《第八才子书》更是木鱼书《花笺记》的重要版本。对比早期的赴华西人,马礼逊较早便开始关注中国的小说、戏曲与民间说唱等俗文学。他明确认识到,中国的文学有雅俗之分,知识分子青睐用高雅深奥的古文来创作,故只有受过良好教育的文人才能看懂,而用白话写成的通俗易懂的书则是不受他们待见的。他还以西方中世纪的拉丁文模拟,“正如中世纪黑暗时期那样,凡是有价值的书,都必须用拉丁文写出,而不是用通俗的文字”[2]85。他在18世纪初期便能有这样的感悟,十分具有远见。

马礼逊的这批藏书不仅为他编撰《华英字典》与翻译《圣经》提供了扎实的材料储备,更在流传到英国后为广大学者及学生的汉语学习提供了文献基础。作为第一名赴华的新教传教士,他一直致力于促进中西文化的交流,而现存于亚非学院图书馆的马礼逊藏书,更是早期英国汉学研究的重要知识基奠。

2 庄士敦藏书

除了马礼逊的藏书,庄士敦的收藏也是亚非学院图书馆汉籍的一个重要组成部分。这位颇具传奇色彩的末代帝师出身于苏格兰的一个中产阶级家庭,他先后在爱丁堡大学和牛津大学莫德琳学院就读。1898年,庄士敦以东方见习生的身份被派往香港英殖民政府,随后一路晋升至威海卫高级专员。此后,在李鸿章次子李经迈的推荐下,他于1918年成为了年仅14岁的末代皇帝溥仪的老师,成为了有史以来唯一一位在中国皇室享有“帝师”头衔的外国人。

早在香港与威海卫工作时,庄士敦的上司洛克哈特便鼓励他不仅要学习汉语,更要研究历史与哲学,以此全面了解中国的社会生态与思想文化。因此,这位苏格兰人每逢假期便远足旅行,更据途中所见所闻写下《从北京到瓦城》(FromPekingtoMandalay)、《威海卫狮龙共存》(LionandDragoninNorthernChina)与《佛教中国》(BuddhistChina)等专著,出版后在西方获得一致好评。第一次较为重要的旅行是在1902年,刚得知丧父的他从香港,横跨中国西部与越南来到老挝。他在老挝接触并认识了佛教,由此寻得内心的平静,此后,他便开始信奉佛教。第二次旅行发生于1906年,他以威海卫为起点,横跨中国大陆去到西藏,并南下缅甸。他沿途与当地居民同食同宿,更加入西藏朝圣者的队伍中,拜访大量的佛教庙宇。如果说此前的旅游都是随心而行,那庄士敦的第三次远足更可被称为是有计划的“朝拜之旅”。他游历和拜访了华中与华南地区的众多名山宝剎,多次借宿寺庙,与高僧讨论佛理。期间他拍摄了许多照片,并购买大量与佛教、历史和民俗相关的书籍。待到庄士敦在1919年3月即将前往京城任职之时,其书籍便装满了48口大箱子,这些藏书都为他此后的专著与评论文章提供了扎实的基础。

除了早期收集与购藏的汉籍,庄士敦在担任溥仪老师期间,亦收到大批的赠书。由于特殊的帝师身份,他还与当时中国文坛的一众名流十分熟悉。他不仅曾为溥仪引荐胡适与辜鸿铭,更曾热心的向罗振玉与王国维提供闲置的房子,以供他们学术研究所用。因此,庄氏藏书不乏名家馈赠,徐志摩便多次把新出版的诗集赠与这位西洋帝师,由此亦能一窥庄士敦在京城的交游情况。庄士敦十分以自己的中国藏书为荣,因为其中有不少来自皇家赏赐的书籍和画册,宣统皇帝御题赠送的《陈舒花卉》画册便是一例。1920年,时任总统徐世昌曾耗资千元为庄士敦在西山樱桃沟购置了一栋别墅,其藏书便长期存放于此。由于溥仪御笔亲题“乐净山斋”的牌匾,故他的许多藏书都贴有“乐净山斋”的标签,这也侧面反映了他于溥仪之间的亲密关系。

图2 年轻的庄士敦

图3 “乐净山斋”的书签

庄士敦十分热爱看书。据溥仪的堂弟溥佳回忆,作为独身主义者的他十分喜欢收藏书籍:

他所收藏的古今中外的书籍号称万卷。在他住的那五间大厅里,摆的全是由地板到顶棚的大书架。我看没有万卷,也有五六千卷。无论我什么时候到他那里,总是看见他坐在那张特制的书桌旁读书。[4]

终日与书为伍的庄士敦曾言:“我现在有了这些书籍,它们就是我的妻子,能和我作无声的谈话”[4]340。回国之后,在东方研究学院(即亚非学院前身)担任中文教授的庄士敦因为讨厌繁冗事务而经常“旷课”,学校的秘书还因此在《泰晤士报》上刊登寻人广告,但他只是躲在苏格兰小岛的别墅里醉心读书。可惜的是,庄士敦曾在遗嘱里委托情人伊莉萨白·斯巴索特为其撰写传记,但她不但没有履行庄氏遗嘱,更毁掉他所有未完成手稿及与别人的信件,并变卖了其家产。唯一值得庆幸的是,斯巴索特夫人把庄士敦的所有藏书赠与其曾任教的伦敦大学亚非学院,这些书籍至今仍为其图书馆所收藏。

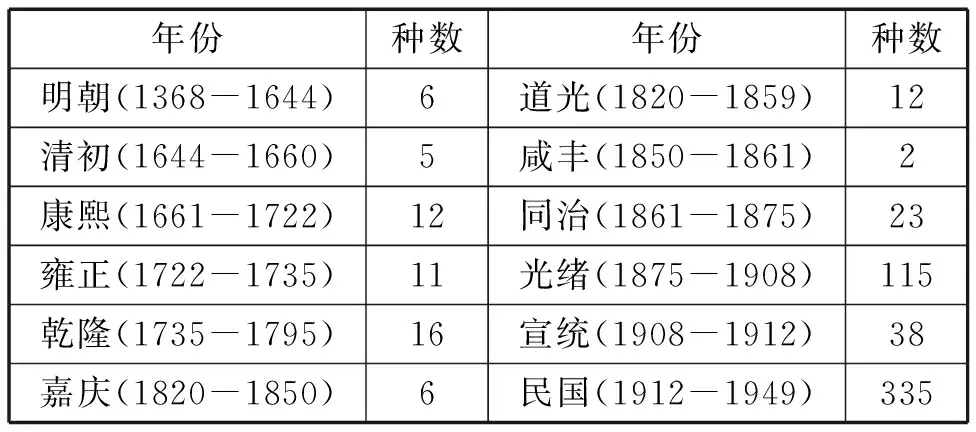

吸取了马礼逊藏书的前车之鉴,亚非学院图书馆已经对这批书下架进行整理。由于至今仍未有系统的庄氏藏书目录,故甚少有文章对这批藏书进行详细的介绍。庄士敦藏书的索书号多以其英文名的首字母缩写“RJ”开头。根据网络公布的电子目录,亚非图书馆现存有1159种庄氏藏书,其中尤以中文与英文书籍数量最多,分别为658及421种。此外,庄氏藏书还有零散的法文、拉丁文、日文、德文及希腊文等其它语种的文献。从表1可知,除了出版年份不可考的50余种外,庄士敦收藏的民国刊物种数最多,占总藏书数量的一半,光绪与宣统刊本紧随其后,分别有115与38种。此外,庄氏藏书主要以宗教与文学为主,其中,与佛教相关的书籍便占了总数的三分之一,单此一项便有两百余种,为所有种类之最,大部分是清代出版的刻本。值得注意的是,庄士敦共藏有38种介绍中国名山的书,它们多为清中叶的刊本,出版年份普遍早于其它种类的汉籍。在1918年进京任职之前,庄士敦偏好收集佛教与地方志等相关的汉籍文献,担任溥仪帝师之后,由于交游圈的变化,他入藏的多为当时中国较流行的文学作品。与肩负编撰字典与翻译《圣经》使命的马礼逊不同,庄士敦的购藏则更注重满足自己的兴趣爱好。其中不仅有数量可观的史书及古典诗词选集,更不乏大量在民国时期出版的小说、剧本与文集。如果说马礼逊藏书是一座实用的小型汉籍图书馆,那庄士敦的藏书便是他创作的源泉,从其藏书的丰富种类亦能一窥这位“洋儒”的渊博学识。

表1 庄士敦藏书的出版年份概况

佛教藏书是庄士敦收藏中最具特色的组成部分。此前虽亦有西方的传教士与外交官在赴华期间偶然购藏过与佛教相关的汉籍,但都比较零散琐碎。而庄士敦则是较早系统收集中国佛教典籍的西方人,他的佛教藏书不仅种类丰富,涵盖了经史、诗文与曲类说唱等多个领域,更包括官刻本、家刻本与坊刻本,更不乏版本稀见之典籍。除了收藏佛教文献外,这位皈依佛门的英国人企图从社会学的角度切入,以此探析中国文化与佛教之间的微妙关系。他于1913年撰写的《佛教中国》,便以五台山与普陀山等多座圣山作为切入点,由此探讨中国佛教的传承与奥义。庄士敦认为,中国人的生活深受佛教的影响,尤其在文学艺术领域,许多中国古典诗歌便带有明显的禅意。此外,他还注意到许多中国民间传说与佛教有着密不可分的联系,在《佛教中国》的第十一章《普陀山和观音菩萨》中,他就提及了《香山宝卷》与妙善三公主传说。

庄士敦的藏书不仅记录下他三十余年在华生活的缩影,更为他的研究与创作提供了源源不断的素材,是伦敦大学亚非学院图书馆的一笔无价之宝。上文所述均为笔者据网络目录整理所得,期待系统的目录能早日问世,以供学界参考使用。

3 亚非学院图书馆的其它收藏

除了上文提及的马礼逊与庄士敦藏书,伦敦大学亚非学院还有如莫理循(George Ernest Morrison)、亨利·麦克维尔(Henry McAleavy)与老舍等名人的旧藏。澳大利人莫理循是《泰晤士报》的驻华记者,曾在北洋政府任职,为袁世凯担任政治顾问。他在中国生活的二十余年收集了大量关于中国的书籍资料,并慷慨的对中外学者开放自己的私人藏书,其书库在中国的知名度虽不高,但在当时的西方国家却名噪一时。莫理循的私人书库后被东京帝国大学购置,大部分书籍已入藏东洋文库,还有少数珍贵的汉籍流入英国。远东研究专家亨利·麦克维尔是伦敦大学亚非学院的知名校友,他在旅华期间收集了大量的小说与报刊杂志,并以此作为其写作的素材,并以独特之角度去解读中国的历史。他的私人藏书亦赠与母校。此外,中国作家老舍自1924年秋天至1929年夏天也在亚非学院担任了5年的讲师。他在这个阶段因阅读了狄更斯等英国作家的优秀作品而大开眼界,并改变其创作生涯。老舍先生在英国的大部分时间都是在学院图书馆里渡过,他在杂文《东方学院》里曾回忆,“学校里有个不错的图书馆,专藏关于东方学术的书籍”[5],他的《老张的哲学》《赵子曰》及《二马》三本小说就是在这里创作的,《二马》中的多处描述便是他客居伦敦时的生活体验。老舍在此期间亦购藏一批书籍,并于回国前把自己的收藏都留在了亚非学院,这批藏书目前仍在整理中,尚不对外开放。

以上提及的名家藏书只是亚非学院图书馆浩瀚收藏的冰山一角。自20世纪下半叶,该馆通过中国大陆、香港、台湾与新加坡等地区的图书中介采购了大量中文藏书。值得注意的是,亚非学院特藏部的中文古籍与档案稿本部的传教士特藏尚存有许多珍贵的古籍与档案,对传统中国学与中西外交史有着重要的研究参考价值。

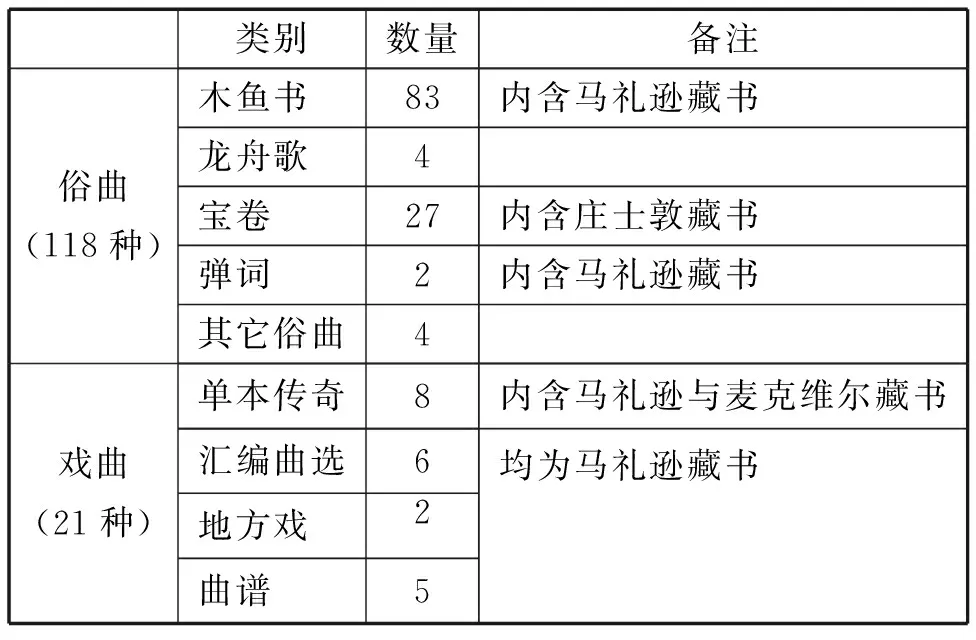

亚非学院图书馆的特藏部入藏了近两千种的古籍刊本及一百余种手稿本。这批汉籍史部与子部的藏书最多,而集部的小说与戏曲则多为清中叶及之后的刊本与稿本。这其中约有两百种古籍为明刊本,较为珍贵的有永乐十三年内府本《性理大全》、正统刊《事物纪原》及天顺五年内府本《大明天下一统志》。而手稿本藏书则包括了书信笔记与中外条款等文献,比较珍稀的有明内府抄本《春秋集传大全》与同治二年的《大清国与大丹国通商条约》等。在一批古籍中,最为知名的便是《永乐大典》。*这五册的《永乐大典》的索书号分别为:MS.48364(卷3944、3945)、MS.83398(卷10115、10116)、MS.128052(卷13193、13194)、MS.48364(卷13629)、MS.128658(卷7889、7890)、MS.(卷7963)及MS.128657(卷13822、13823、13824)。详见(英)何大伟撰,许海燕译,(德)邵玉书、刘楠楠审校.欧洲图书馆所藏《永乐大典》综述[J].文献,2016(3):31-51。这几册书的封面损坏情况比较严重,其中的卷3944、3945及13629来自前文提及的莫理循藏书;卷10115及10116为奉天女子师范学堂校长叶女士(Evangeline Dora Edwards)的遗赠,她早年在中国传教,曾担任奉天女子师范学堂的校长,这两卷《永乐大典》应为邓罗的赠书;卷13193及13194为大维德艺术基金会(Percival David Foundation)的转让,这两卷书中还有《四库全书》的题签。此外,经笔者统计,亚非学院图书馆特藏部还存有139种曲类藏书。如表2所示,其中绝大部分为来自广东地区的民间俗曲唱本,仅木鱼书唱本就有83种,而戏曲类汉籍绝大部分均来自马礼逊的收藏。该馆的中文古籍数量虽然远不如与大英图书馆及牛津大学博德莱恩图书馆,但其种类丰富,更有来自众多社会名流捐赠的稀见版本,亦是海外入藏汉籍的重要图书馆。

表2 伦敦大学亚非学院的曲类藏书统计

传教士特藏(Missionary Collections)是亚非学院馆藏的重要组成部分。这一批档案资料由世界传教总会与英国传教会委托亚非学院代为保管,亦是英国传教士档案材料最为集中的特藏室。这一批档案资料收存了早期英国教会团体在华活动与发展的一手资料,涵盖了中国语言、文学、历史、地理、宗教、哲学、艺术、科学及经济贸易等多个领域,其中就包括著名汉学家苏慧廉(William Edward Soothill)在华活动的相关历史材料。最早踏上中国大地的西人多为传教士,他们的著述、档案与信件都反映出西方最早接触中国的感想与认知。除此以外,传教士特藏还存有七万多张中国的老照片,这些影像多数为传教士所摄影,许多照片更配有详细的文字说明,更有“传教士的日记和绘图可以参考”[6]。这些文字及影像不仅记录下中国历史上的重大事件,更是西方首次触电中国的最初印象,不仅为中国学者提供了新的角度去审视过去,更是研究中西外交关系的重要资料。

除了上述提及的中文藏书,亚非学院的馆藏还存有许多关于中国的珍贵资料及精美的绘画艺术作品。此外,大量的外销铜版画及中国传统绘画亦是该馆的一大特色。而该校管理的大维德基金,其名下有规模惊人的显赫珍藏,包括了1700件中国瓷器与一套《古玩图》,藏品中有大量带有年号款识与纪年铭文的作品,其中还有一些铭文来自乾隆皇帝的鉴赏心得。这批精品荟萃的珍藏现由大英博物馆代为保管,但它们的所有权归亚非学院所有。

4 小结

伦敦大学亚非学院的中文藏书鸿函巨椟,在海内外都享有盛誉。除了以马礼逊及庄士敦为代表的的名家汉籍藏书,该馆尚有丰富的中文古籍及许多与中国相关的宝贵文物资料,是一座有待深入挖掘的大宝藏。该馆的中文藏书目前还在逐年增加,随着藏书的日益丰富,每年都有来自世界各地的学者慕名前来访学交流。这不仅为该学院的中国学研究与学科发展提供了扎实的文献资料基础,更为海内外的中国学研究提供了交流与互动的机会。

〔1〕 (英)魏安(Andrew West). 马礼逊藏书目录[M]. 伦敦:伦敦大学亚非学院,1998:Ⅶ页

〔2〕 顾长声.马礼逊评传[M]. 上海:上海书店出版社,2009,7:25,26,85,135

〔3〕 (俄)李福清(Boris Riftin).新发现的广东俗曲书录——以明版《花笺记》为中心[J].汉学研究,1998,13(1):201-227

〔4〕 庄士敦.紫禁城的黄昏[M]. 北京:中国市场出版社,2007:340

〔5〕 老舍.老舍全集(第14卷)[M]. 北京:人民文学出版社,1999:66

〔6〕 林世田,张志清.英伦汉籍闻见录[J].文献,2005(3):54-69

IntroductionofChineseCollectionsintheSchoolofOrientalandAfricanStudies,UniversityofLondonXu

Qiaoyue

The School of Oriental and African Studies, University of London is an important research institute of Chinese study in western countries. Besides, its library has resourceful Chinese books and cultural relics, which are the foundation for the development of its Chinese and sinology studies. Among all the collections donated by celebrities, the Robert Morrison Collection and Reginald Johnston Collection are of greatest fame. The article firstly introduces the circulation and features of these two collections in detail, and then summarizes the whole Chinese collections in this library.

SOAS Library; Robert Morrison Collection; Reginald Johnston Collection; Overseas Chinese books

G258.6

A

徐巧越(1991-),女,浙江诸暨人,中山大学文献学博士生。