明清苏州打行略谈

孙中旺

明清苏州打行略谈

孙中旺

明代中晚期,伴随着经济的发展和人口的激增,加之赋税和徭役的繁重,苏州的城镇中出现了大量游民,这些人除了力气之外一无所有,为了谋生,就拉帮结派,好勇斗狠,坑蒙拐骗,具有黑社会性质的流氓组织应运而生,打行即是其中之一。

关于打行的得名,清代苏州人顾公燮在《丹午笔记》中有比较简洁而精当的记载:“善拳勇者为首,少年无赖,属其部下,闻呼即至,如开行一般,谓之打行。”可见打行是一个以暴力活动为职业的行帮,类似后来的打手组织。打行于明代中晚期兴起于苏州,很快就蔓延到江南各地,成为当时的重大社会问题。

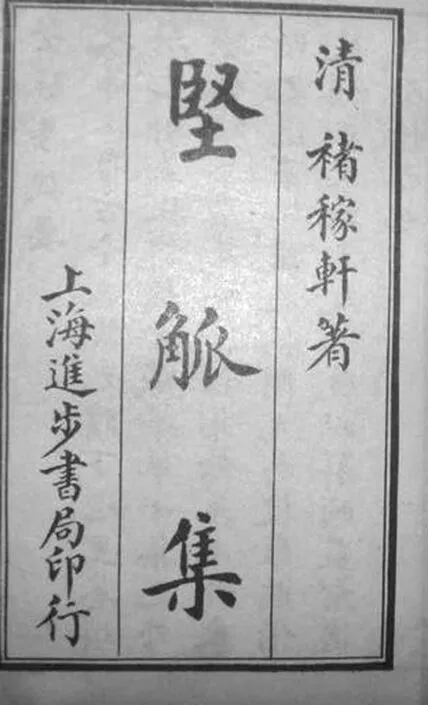

清初苏州人禇人获在《坚瓠九集》卷二中记载打行云:“打行,闻兴于万历间,至崇祯时尤盛,有上中下三等。上者即秀才贵介亦有之,中者为行业身家之子弟,下者则游手负担里巷无赖耳,三种皆有头目。人家有斗殴,或讼事对簿,欲用以为卫,则先嘱头目,顷之齐集,后以银钱付头目散之,而头目另有谢仪,散银钱复有扣头,如牙侩然,故曰行也。鼎革以来,官府不知其说,而吏胥又不晓文义,改作降字。但此辈惟得钱为人效力耳,何尝欲人之降?此予少时所亲见,今此字久而不变,故记之。” 打行入清后又被称为打降,此记载为作者所亲见,当为可靠。从中可见当时苏州的打行还以成员层次不同分为上、中、下三种档次,上者属于有文化的流氓,负责刁讼对簿,下者仅负责打架斗殴,但干的都是拿人钱财替人消灾的勾当,并且在运作及付款程序上显然已经有了一整套成熟的流程,这也是打行所具有的鲜明的行会特点。

禇人获认为打行“兴于万历间”的记载不够准确,其实早在明嘉靖年间,打行就已经在苏州新鲜出炉了,《明世宗实录》卷四七八云:“苏州自海寇(即倭寇)兴,招集武勇,诸市井恶少,咸奋腕称雄杰,群聚数十人,号为打行,扎火囤诓诈剽劫,武断坊厢间。”打行在当时就闹出过惊动朝廷的大事情。

事情发生在嘉靖三十八年(1559),这一年苏州一带遭遇灾荒,各州县形势不稳,新出现的打行趁机在地方上兴风作浪,时任应天巡抚的翁大立严令各州县逮捕捉拿,督责甚急。这年十月,翁大立携妻儿按临苏州,坐镇指挥。打行的恶少们非常恐惧,就想先给翁大立来个下马威,让其知难而退。一天打行派人潜伏在小巷中,“俟大立舆过,跃出批其颊,撤去如飞鸟,莫可踪迹。”贵为巡抚之尊,端坐在轿子中莫名其妙地被打了一个耳光,翁大立大为光火,不但严责随从护卫,并发誓曰:“鼠辈敢尔,必尽杀乃已!”翁大立有一个名叫边成的余姚同乡擅长拳棍武术,曾经“历角数十人皆胜”,刚好在苏州,翁大立想让边成帮忙出这口恶气,就与之密谋曰:“事将如何,此必有魁,汝能出潜察搏之否?”边成却知此事非同小可,回答说:“某一匹夫之技,聊以为戏,临场乘巧取捷,动人耳目,亦所遇非硬手,稍稍得志。其力巨艺精者,热视宁避,不敢角也。”他觉得苏州的打行势力强大,“盘伏甚奥且夥”,反劝翁大立“包而柔之,自然销伏,不可尽,亦不可与争”。听了边成的话,翁大立准备忍了这口气,息事宁人了。没想到手下的巡捕衙役们立功心切,加紧追捕。打行见此,“愈汹汹不安”,索性明目张胆造反,“乃相与歃血,以白巾抹额,各持长刀巨斧,夜攻吴县、长洲及苏州卫狱,劫囚自随,鼓噪抵都察院,劈门入之。”翁大立猝不及防,慌忙中带领妻儿逾墙逃走,险些丧命。随后打行还纵火焚毁了公廨及翁大立所奉敕谕符验金字旗牌等,并引众欲劫掠苏州府治,好在知府王道行临危不乱,“督兵勇列队御之,戒勿轻斗,炮鼓间发。”在王道行的严阵以待之下,“诸恶不敢纵”,苏州府治得以幸免。天将破晓,打行成员冲出葑门,“斩关而出,逃入太湖中”。事后翁大立派人四处抓捕,捉到首犯周二等二十余人。事闻朝廷后,嘉靖皇帝命令翁大立戴罪严督,刻期捕灭,“以靖地方”。并对苏州知府王道行、长洲知县柳东伯等官员进行“住俸”的惩罚,负有苏州地方防卫之责的指挥朱文正等更是被“付按臣逮问”。此事在当时影响很大,朱国桢在其所著《皇明大事记》中,将苏州打行与甘州兵变、大同兵变、辽东兵变、南京兵变、太原兵变等军事大事并列。

其实打行甫一出现,就做过一些让人津津乐道的坏事,尤其是擅长设计精巧的“扎火囤”诈骗,“扎火囤”是当时一种利用女色骗财的圈套,即后世所谓的仙人跳。明人叶权在嘉靖末年成书的《贤博编》记载,“吴下新有打行,大抵皆侠少,就中有力者更左右之,因相率为奸,重报复,怀不平。”叶权曾见过这群恶少欺侮一个寺僧,设计之巧,“每谈绝倒”。

据叶权记载,当时这个僧人擅长医术,资财颇丰,但很吝啬,这些打行中的恶少们就想好好坑他一把,合谋设下了一个圈套。事先让一妓女打扮成良家少女,又让一人假扮成少女之父,看上去像乡下的庄稼人。摇着小船,满载着鱼肉酒果,等到无人时,就投奔寺中,乞求僧人为少女诊脉,少女“历说病源,故为痴态”。诊完脉后,就把船上载的酒食拿出来,招待僧人吃喝,并让少女和僧人同坐劝酒,面对突如其来的桃花运,僧人开心极了,一点也没有起疑。正吃喝间,假扮的少女之父对僧人说:“有少药金在船中,当持来相谢。”就借此起身,很久也没有返回。这时僧人已经微醺,酒壮色胆,于是挑逗女子,与之媾合。事毕,其父恰好返回。此女假装受辱,泣诉事情经过。其父故意大声哭喊道:“吾以出家人无他意,女已经许其村人,奈何强奸之?”僧人师徒只好再三赔罪。正在吵闹之际,有几个达官贵人从楼船中携童仆登寺游览。这个假父哭拜前诉,贵人们装出盛怒的样子,把僧人捆绑起来拽到船上,僧人偷偷问这些都是哪里的官员,“则某官某官也”。僧人大惧,只好叩头乞命。同行者纷纷劝解,让僧人“罄其衣钵与女父遮羞”。事后,各驾船离去,僧人自始至终都不知道这些都是打行中的恶少们导演的闹剧。据叶权记载,这类“至恶至巧”的坏事打行策划实施了很多,“琐猥不堪悉记”,成为当时人茶余饭后的谈资。

嘉靖、万历年间寓居苏州的王稚登还亲眼见过当时的打行出会情况,在其所著的《吴社编》中专门载有《打会》云:“会行必有手搏者数十辈,为之前驱。凡豪家之阻折,暴市之侵陵,悉出是辈。与之角胜争雄,酣斗猛击,旁观之人无不罢市掩扉,夺魄丧气。此皆怒发裂眦,暴虎凭河之流。往来倡导海氛,焚烧官廨,不过此曹为之。漏网出柙之奸,跳梁跋扈之党,司干城者,宜有以灰其焰而熄其烬也。”可见打行恶少在当时人们心中的印象。

虽然社会主流对打行都欲灭之而后快,但由于苏州一带具有其适合发展的社会土壤,屡禁不绝,反而处处开花。如崇祯《太仓州志》卷五《风俗志》载:“吾州恶习,多相殴,或倩无赖,曰打行;或倩若辈(家奴),曰宅里人。大约打行半系宅里人,则若辈尤雄。凡其族党与外亲,并外亲之外亲,俱狐假作焰。”属于太仓州管辖的海岛县崇明也是如此,康熙《崇明县志》卷六《风物志》载:“崇向有打行,打行者,云打为行业也,又名打降。”《古今图书集成》卷六七六《苏州府风俗考》中也把打降(即打行)和健讼、抗租、窝赌并列为“近之薄俗之可数者”,并记载:“打降结党成群,凌弱暴寡,势莫可当。其最无良者,偶有小隙,即谋放火。村落中每遇风起,有终夜防守不眠者。”真是伤天害理,触目惊心。

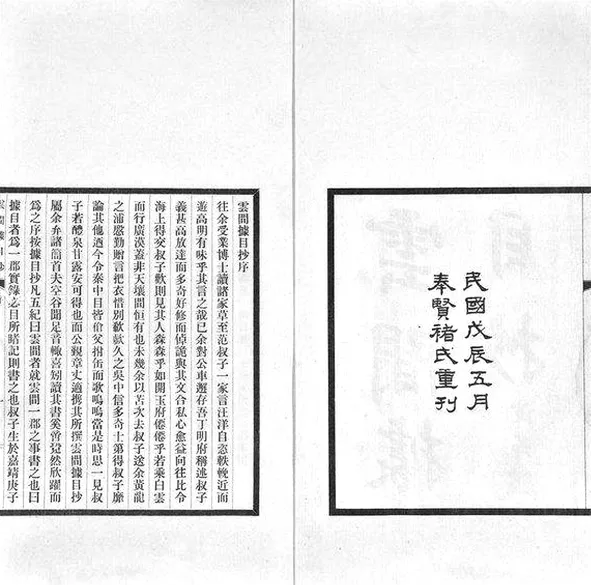

起源于苏州的打行还蔓延到了周边的常州、松江等府,万历《无锡县志》卷四《风俗》载:“里路新街等巷,恶少年群聚夜游,以诈谋拳勇,凌轹暗弱,谓之打行。”康熙《上海县志》卷一《风俗》亦载万历时,本县打行之风颇盛,“此辈皆系无家恶少,东奔西趁之徒。”华亭县“一条龙、地扁蛇等,则皆郡中打行班头也。此辈蜂聚蚁合,实繁有徒,幸地方有变,以逞其狂”。但打行的中心在苏州,这是当时人公认的事实,正如明代华亭人范濂在《云间据目抄》卷二《纪风俗》中云:“恶少打行,盛于苏州。”

清初的打行一度在苏州的社会生活中司空见惯,“不论吉凶庆贺之事,即插身其中,腹不醉饱不止,橐不盈满不休,少有未遂,蜂擒肆殴。”顾公燮的《丹午笔记》记载,康熙年间,打行还参与抢亲,“男子联姻,如贫不能娶者,邀同原媒,纠集打降,径入女家抢亲,其女必壻亲扶上轿,仍以鼓乐迎归成亲。”打官司时,无论原告被告,“必先投托打降,其未审以前,四路兜拿毒殴,既审以后,布阵拦打,视人命若草菅,藐官法如弁髦”,在听审的当日,双方也常常“各有打降保护”,俨然一副民间保安机构的派头。

当时打行中尚开展有替人挨打的业务。苏州赋税繁重,拖欠者很多,每逢追比之时,有人不愿遭受皮肉之苦,便雇人代受笞楚。据清初太仓人陆世仪在《桴亭先生文集》卷五中记载,当时每代挨揍一板付银二钱。清初苏州人褚人获在《坚瓠五集》中还记载了一个令人捧腹的“哈打打”的故事:“吴中无赖,为人代比较者,计笞数索钱,曰打钱。一人之妻,稍积一二金,使银匠打造二簪,其工值,亦曰打钱。无赖夸于妻曰:‘我不打,尔那能打。’他日纵妻私于僧,俗谓之打和尚,事露,闻于官,并杖其夫。妻亦慰之曰:‘我不打,尔那得打。’闻者大笑。无赖姓哈,人遂称为哈打打。”此人以代人挨打赚钱,可能是打行中的下层无赖。

清初苏州的打行越来越向集团化、专业化发展。康熙初年,苏州、松江一带的打行“狐群狗党,引类呼朋,打造金刚箍、流星锤、檀木棍、铁索链诸般凶器,盟香会集”。乾隆初年,苏州的打行“惯逞豪横,设约盟神,结成党羽,或衣服一色,或同佩一物,创立党名,如小刀会、青龙党之类,手带铁棱铁套,身佩藏刃角刀,生事打降,一呼而集,殴差抗官,同恶相济”。苏州的打行已经成为装备统一、组织严密、训练有素的大型黑社会组织,对社会危害极大。

为了维护社会统治秩序,清初苏州的地方官员对打行也进行了严厉打击。康熙八年(1669)陈秉直任江南按察使,认为打行“真圣世之穷奇,治时之梼杌”,发布了《禁罡棍打降》的文告,“嗣后如有前项罡棍结党打诈,把持官事,扔于街巷邀截行凶者,该地方巡捕官役即便擒拿解司,以凭大法惩治。其有在府、厅、县衙门纠聚肆害,该衙门不即擒解者,即以不职揭参,法在必行,务净根株,以洗恶俗。前项奸徒,各宜洗心涤虑,痛改前非,无以身家性命轻试本司严法也。”乾隆二十四年(1759)三月,两江总督管江苏巡抚事陈弘谋也发布了《风俗条约》,历数打行之害,进行了严厉惩治,“钦奉严禁,地方官严谕保甲,如有此等,报官严究。”

在地方政府持续不断的严厉打击下,在苏州一带猖獗了两个世纪的打行渐渐走到了尽头,正如顾公燮在《丹午笔记》中记载,“今则功令森严,此风不兴矣。”