论汉代德运与政治神话

梁力

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

论汉代德运与政治神话

梁力

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

西汉后期,社会危机加深,谶纬兴起并逐渐与作为官方显学的儒家相结合,创造出大量的政治神话以神秘化、神话化政权,企图挽救岌岌可危的汉政权,德运神话是其中的一部分。西汉后期到东汉,火德取得了普遍认可,加之汉代有尚赤的传统,以至于后世多认为汉属火德,而忽略其水德与土德,因此汉代有关德运的政治神话也多为火德。

汉代政治思想;五德终始;德运;政治神话;

一、汉代法定德运的衍变

我们通常认为汉代的德运是“火德”,但事实上,“火德”是东汉的法定德运,而非西汉之德运。所谓的法定德运是指“政府以法令形式明确对外颁布的德运。”它具有“权威性”和“唯一性”两个特征[1]。德运问题与国之正统息息相关,是政权取得合法性的基础。西汉定鼎之后,在定德运的问题上产生了很大的分歧,迟迟无有定论,甚至延续到西汉中期仍旧争执不下。西汉以汉武帝太初二年(前103年)为界,共实行过两个法定德运:水德与土德。

(一)水德

“五德终始”说是中国古代朝代更迭过程中非常重要的思想理论之一,“自秦汉直至宋辽金时代,‘五德终始’说一直是历代王朝阐释其政权合法性的基本理论框架”[2]。根据这一理论,五德以“相胜”的方式进行更迭。《吕氏春秋》卷一三《有始览》谓:

凡帝王之将兴也,天必先见祥乎下民……土气胜,故其色尚黄,其事则土……木气胜,故其色尚青,其事则木……金气胜,故其色尚白,其事则金……火气胜,故其色尚赤,其事则火……水气胜,故其色尚黑,其事则水。[3]

由上可知,黄帝时期为土德,夏朝为木德,商朝为金德,周朝为火德,之后的朝代应当为水德,如此往复。秦朝统一天下后,宣布法定德运为水德,《史记》卷六《秦始皇本纪》曰:

始皇推终始五德之传……方今水德之始……衣服旄旌节旗皆上黑……更名河曰德水,以为水德之始。[4]

秦以水德,国祚短促。陈胜、吴广发动农民起义,推翻了秦的暴政。在群雄逐鹿中原的过程中,脱颖而出的刘邦建立了汉帝国。汉朝在确定法定德运的过程中,首先遇到的问题是短命的秦王朝究竟应不应当看做一个朝代?如果承认其天命,则认可秦为水德,汉就应当为土德。若不承认其天命,那么汉代就应继周之后,当为水德。这也是汉初至太初二年之前,德运问题争执不下的原因。《史记》卷二八《封禅书》载汉高祖二年问立祠之事:

“四帝,有白、青、黄、赤帝之祠。”高祖曰:“吾闻天有五帝,而有四,何也”……于是高祖曰:“吾知之矣,乃待我而具五也。”乃立黑帝祠,命曰北畤[5]

青、黄、白、赤四帝所代表的颜色与方位及五行相搭配,分别代表着木、土、金、火,但并没有水。秦朝自认水德,颜色尚黑,却不立黑畤,这一现象是非常矛盾的。王晖给出了一个合理的解释,即无论秦人祭祀白帝、青帝、黄帝和赤帝,“都只是‘郊’礼。至于黑帝颛顼,秦人未为他立畤,不能说他地位不重要。相反,颛顼为秦人高祖,且为主‘水德’之帝,秦人未用郊礼却以其他礼重之”[6]。当然也有学者认为,秦朝出于大一统的需要,建立新的祭祀制度,“也许根本就未立黑畤”[7]。无论秦朝是否曾设立黑畤,水德是秦朝的法定德运是毋庸置疑的。汉初大部分人还是倾向于将水德作为汉代的基本德运,“汉兴,高祖曰:‘北畤待我而起。’亦自以为获水德之瑞。虽明习历及张苍等,咸以为然”[8]。继而,“为计相”、“尤善律历”的张苍用音律的角度推演出汉代承水德之运,又出现“河决金堤”[5]的符瑞。于是,“推五德之运,以为汉当水德之时,尚黑如故”[9]。音律属于“五德终始”说中改制的一部分,这就比刘邦单纯地以“北畤待我而起”来解释德运的变迁要深刻的多,也更具有说服力。

当然,汉初法定水德,“两代水德并行”[10],不仅仅是“未遑改制”[11]与不愿承认秦朝政治合法性这么简单,毕竟汉初在很多制度及用人方面仍然沿袭秦代的制度,黄留珠就认为:汉承水德的原因有二,一是功臣多出于“秦吏”,熟悉水德制度;二是定都秦人的中心地区关中,为了得到秦人对汉政权的支持。[12]禅让也好,革命也罢,政权的交接总是需要过度,需要缓冲的。在取得政权后,统治集团一方面要想法设法地论证其政权的合法性,一方面又要竭尽全力地稳固新政权,必然不能立刻对前朝政权进行全盘否定。加之秦朝统一六国不久,大一统的观念还未完全深入人心,六国人士对新王朝的认可度本就不高,各国残留势力仍然很大。所以笔者认为,汉代延续秦朝水德,有利于政权的平稳过渡,否定秦朝天命也只是削弱秦朝影响力而已。

(二)土德

汉文帝时,贾谊、公孙臣等对水德提出异议,上言应改水德为土德。《史记》卷八四《贾谊传》载:

贾生以为汉兴至孝文二十馀年,天下和洽,而固当改正朔,易服色……色尚黄,数用五,为官名,悉更秦之法。[13]

《史记》卷二八《封禅书》记载:

公孙臣上书曰:“……则汉当土德,土德之应黄龙见。宜改正朔,易服色,色上黄。”……后三岁,黄龙见成纪。文帝乃召公孙臣,拜为博士,与诸生草改历服色事。[5]

汉文帝时期,贾谊、公孙臣等人上书建议改水德为土德,贾谊的理由是“天下和洽”,也就是说经过汉代二十多年休养生息、无为而治的统治,宇清人顺,天下太平,所以应当改制。汉文帝则以“初即位”的理由委婉地拒绝了,但实质上文帝是接受了贾谊的意见,不然也不会有“诸律令所更定,及列侯悉就国,其说皆自贾生发之”[13]这样的情况出现。律令的更定和列侯就国都是国家政治中极重要之事,如若不是亲信之人,怎可轻易付之。但是,更改法定德运的努力过程却因为周勃、灌婴等人的谗言而使其失去皇帝的信任,便终止了。而公孙臣是一位方士,好占卜、神仙之事,他预言“黄龙现成纪”而认定汉为土德,当时被丞相张苍否定。事过三年,果然黄龙的预言应验[14],公孙臣也因此而官至博士,开始着手改制,“申明土德事”,“与诸生草改历服色事”,而张苍由此自绌。

文帝改制的过程,从即位初期(前180年即位)贾谊上书改制,至十七年(前163年)新垣平伪造玉杯的事情被发现,改制之事不再提及,前后将近二十年的时间。其实改制的实质是政权取得合法性和君主确立威信的过程,一方面反映了汉朝通过二十多年的积累逐渐走向强盛,经济发展,海内安平,逐渐成为一个独立的、强盛的并被统辖的人民所认可的,承天命的帝国,延续秦朝的水德已不符合时代发展的需要;另一方反映了汉朝开始有意识地在思想领域进行改造和宣传,不只是德运与改制问题,思想文化上的发展和争论也是波谲云诡,暗潮汹涌,这些都是在思想领域开始加强统治的反映。

从史料记载来看,文帝改制后,汉朝在一段时间内接受了土德的说法,一直到汉武帝,才正式确立了西汉的法定德运——土德。《史记》卷一二《孝武本纪》载:

[汉武帝]元年,汉兴已六十馀岁矣,天下乂安,荐绅之属皆望天子封禅改正度也。……草巡狩、封禅、改历服色事未就。会窦太后治黄老言,不好儒术,……诸所兴为者皆废。[15]

《汉书》卷二五《郊祀志下》载:

太初改制,……服色数度,遂顺黄德。……秦在水德,故谓汉据土而克之。[16]

《汉书》卷六《武帝纪》载:

夏五月,正历,以正月为岁首。色上黄,数用五,定官名,协音律。[17]

汉武帝即位之初,大臣们也提出了“封禅改正度”的建议。其中提到改制的一个非常重要的原因就是“天下乂安”,这和当初文帝改制时的“天下和洽”如出一辙。此时的天下真的安定了么?答案是否定的,外有匈奴侵扰,内有诸侯王的威胁,怎么可能天下太平?但是此时,走上正轨的汉王朝已经发展的更加强盛,政权的认可度和稳固度在增加,如同一个正在茁壮成长的年轻人,开始有了自己独立的个性人格。帝国想要证明自己合法性的愿望更加迫切,法定德运的问题变得更加紧迫,“清静无为”的黄老之术也不能适应积极扩张的帝国的需要,儒家积极入世的理念更符合变革的需要,开始逐渐成为官方的意识形态。改制的进程一度因为以窦太后所代表的好黄老之术之集团的阻碍而停滞,但窦太后去世后,好黄老之术者失去了靠山,儒家因为帝王的支持走到了台前,终于在太初元年,土德取代了水德成为西汉的法定德运,一直到汉哀帝时期。

(三)火德

王朝的德运一旦被确立,不论其依据是邹衍的“五德终始”说还是董仲舒的“三统三正”说,都是在天命所构建的谱系下运作。只要进入天命的轨道中,在一定的时间内,无论政治统治出现何种问题,政权面临怎样的危机,都可以在天命的掩护下拖延和逃避。汉武帝后期,好鬼访仙,求丹问药,妄求长生不老;连年征战,穷兵黩武,致使民不聊生;积贮耗尽,“衰象暴露,几乎不可为继”[18]。后虽有昭宣中兴,终不可挽回颓势。元帝之后,终入衰世,经成帝、哀帝、平帝以至于亡,历朝历代的兴衰过程无非如此。败亡绝非一朝一夕,如同冰冻三尺,非一夕之功。“天命所归”的迷梦使王朝缺乏防微杜渐、居安思危的谨慎,又在危机无法逃避的时候,不仅没有理智地对统治方式与制度运行进行反思,反而妄图通过再受命的方式苟延残喘,哀帝的再受命又收回[19]就是这样一出无可避免的荒诞剧。

当政权的合法性受到质疑的时候,德运又再次成为一把改革之剑,统治者幻想,只要证明政权仍然在“五德终始”的谱系下运作,仍然拥有天命,那么王朝的统治仍然是有效的。但是,德运也是一把双刃剑,因为“五德终始”终究是轮换的,下一个德运终有一天会取代上一个,在证明政权合法性的同时也就必须要承认下一个政权取代本朝的政权也是合法的。西汉后期,“火德”的提出就是试图挽救大厦将倾的西汉政权的努力。但是,西汉统治者却没有想到,它没有挽救西汉帝国,却成就了东汉王朝。

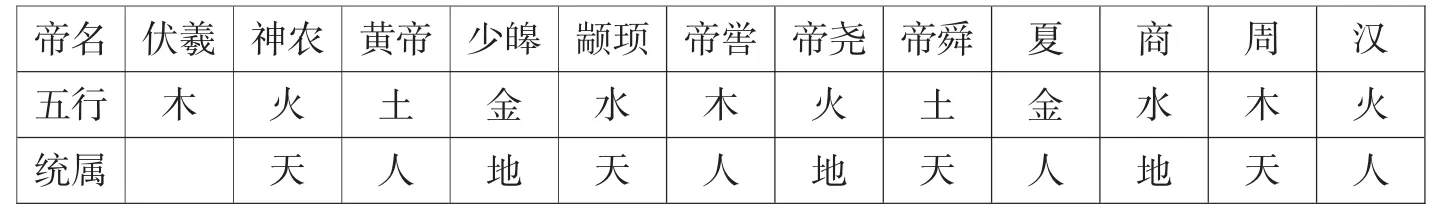

在“火德”的确立过程中,刘向和刘歆功不可没。“刘向父子以为……自神农、皇帝下历唐虞三代而汉得火焉。故高祖始起……著赤帝之符,旗章遂赤,自得天统矣。”[16]刘向所构建的历史谱系将“五德终始说”中五行相胜改为五行相生,并将“五德终始说”中四个朝代扩展到十二个朝代,其中尧是木德而非火德,这就与“汉家尧后”说不相符。后来经过刘歆对此谱系进行调整和扩展,才最终将“汉家尧后说”与“汉为火德说”统一起来。在其理论基础上创立了两个历史循环谱系,并确立“尧后火德”说,最终在东汉成为法定德运。

表1 刘向构建的帝谱

表2 刘歆构建的帝谱

除了刘向、刘歆父子的鼓吹外,兴起于西汉哀、平之际的谶纬之学,用神秘化、神话化的方式解读经书,牵强附会、假托圣人、曲解伪造的痕迹十分明显。《纬书》中保留有大量的记载,如“赤为汉也,汉火精,高帝之表戴胜,自虑戏方宋记,此皆斗冥图言之也。”[20]等,并且也构建了一个从伏羲到赤汉的三统五德谱系:

表3 纬书构建的帝谱

当然,关于“尧后火德”说产生的历史原因及时间,学者们各执己见,主要围绕两点:(一)是否为王莽篡汉的产物。顾颉刚认为,刘歆构建“汉为火德说”的目的是为王莽篡汉做政治上的铺垫和宣传[21]。但杨权认为“尧为火德说”在昭帝时期就已经出现,并且最初为刘向所创,意在复兴西汉王朝,就其思想渊源来看,来自于汉初尚赤的传统[22[21]杨权则认为:“刘向在成帝建始元年(前32年)至绥和二年(前7年)之间开始创建‘尧后火德说’。”[22]其实,无论“尧后火德说”是为西汉复兴做准备还是为王莽篡汉做铺垫,它都是论证政权合法性的手段。西汉末谶纬与政权的紧密结合,神秘化、神话化政权的倾向明显,使得与德运相关的政治神话大量产生。

二、汉代与德运有关的政治神话

1.刘邦与“赤帝子”

刘邦的受命神话中提到“赤帝子”斩“白帝子”的事,后人多将“赤帝子”理解为汉为火德的预兆。但在西汉前期,火德并非是官方认可的德运,那么“赤帝子”到底代表什么,这则政治神话也是西汉德运的一大疑案。《史记》卷八《高祖本纪》载:

高祖被酒,夜径泽中,令一人行前。行前者还报曰:“前有大蛇当径,愿还。”……乃前,拔剑击斩蛇。蛇遂分为两,径开……后人来至蛇所,有一老妪夜哭。人问何哭……妪曰:“吾,白帝子也,化为蛇,当道,今为赤帝子斩之,故哭。”[23]

上文我们曾经分析过,汉代在武帝之前施行过水德,武帝太初历后一度认可土德,而且《史记》也载汉高祖也认可汉为水德,那为什么会有“赤帝子”的神话呢?顾德刚就曾注意过这个问题,他提出:“汉之为火德,非确有赤帝子之符,乃是因为伏羲始出于震,为木德,从此排下去,到汉便是火了。”“黄龙见于成纪的符瑞是公孙臣主张汉为土德之后才出现的,那么神母夜号的符瑞,自然应当待刘向父子发明了汉为火德的主张之后才出现。”[23]但其他的学者有不同的看法,杨向奎就认为司马迁的《史记》在汉代已流传很久,对当时流传已久的权威著作内作伪是比较困难的[24]。而杨权认为,在西汉早期,“作为特殊的存在,曾经有过一个短暂的尚赤阶段”,这一阶段与“汉朝后来实行的火德制的性质是不同的”[25]。为了加以区别,杨权提出了一个概念叫“准火德制”。而陈启云、李培健则提出了西汉早期实行“内德火德,外德水德”的看法[22]。但无论西汉前期是否存在火德,但尚赤的风俗大概是无疑的。《史记》卷二八《封禅书第六》载:

是时丞相张苍好律历,以为汉乃水德之始,……色外黑内赤,与德相应。[26]

“色黑内赤,与德相应。”看来尚赤也是与德运相应,赤在当时流行的五德终始说中代表火。既然与德运无冲突,那么应该可以认为在汉代早期,火德的说法是存在的,只是没有作被官方所认可,大概和汉代尚赤的传统有关。因为在汉代赤色是尊贵的颜色,皇亲贵胄与诸侯王的印绶才能使用赤色,而一般的官员,甚至丞相都是无权使用的。回到刘邦的政治神话,“赤帝子”应该并非代表后世所认为的由刘向父子提出的被神学化的相生型火德说,而是与西汉尚赤的传统有关。只不过恰好和刘向、刘歆的说法相吻合,于是才被后世当做汉为火德的证据。在刘向父子提出“尧后火德说”之后,汉为火德被认可,在西汉末东汉时期,与谶纬相结合后衍生出很多有关汉属火德的神话,《汉书》卷七五《眭两夏侯京翼李传》曰:

成帝时,齐人甘忠可诈造天官历、包元太平经十二卷,以言:“汉家逢天地之大终,当更受命于天。天帝使真人赤精子,下教我此道。”[5]

这里提到的“赤精子”,颜师古注引应劭曰:“高祖感赤龙而生,自谓赤帝之精。”“赤精子”其实就是火德的代名词,因刘邦是汉开国之君,所以也将刘邦看作为赤精子。汉成帝时,王氏擅权,王莽崛起,社会上开始出现“汉德已衰,新圣将兴”之说,甘忠可假托赤精子造《天官历》《包元太平经》两种谶书作理论依据,鼓动朝廷用“更受命”于天的形式来改行火德制,通过改德来延续日益衰败的天命,但甘忠可的建议并未为被汉廷采纳,他反倒因此而惹来了牢狱之灾,最终病死狱中。哀帝即位后,和成帝的昏聩不同,他在即位初期就对如日中天的王氏家族进行了压制,师丹撤换了王莽的大司马地位,又通过限田令、限奴婢令等政策企图挽回日益衰败的西汉政治,更是接受了甘忠可的学生夏贺良和另一位叫作李寻的人“更受命”的建议:

侍诏夏贺良等言赤精子之谶,汉家历运中衰,当再受命,宜改元易号。[27]

建元元年(前4年),哀帝下诏:

惟汉兴至今二百载,……汉国再获受命之符,……其大赦天下,以建平二年为太初元年,号曰陈圣刘太平皇帝。[19]

但西汉政治已如将倾之大厦,与王氏家族及外戚矛盾的加深,天灾不断,加之久病不愈,哀帝在登基六年后去世,他是西汉最后一位实际执政的皇帝。应当说,汉代火德的最终确立是在哀帝时期,并且通过“再受命”的方式得以固定,虽然不久便被废除了,但对王莽新朝及东汉政治的影响却很大。

2.王莽与“土火相乘”

王莽代汉之前,极力宣扬“尧后火德说”和“火德销尽,土德当代”为自己的政治目的做舆论宣传。王莽宣扬“汉家尧后”的说法是为其“王氏舜后”说做衬托,《汉书》卷九九上《王莽传第上》载:

予以不德,托于皇初祖考黄帝之后,皇始祖考虞帝之苗裔。[27]

《汉书》卷九九中《王莽传中》载:

惟王氏,虞帝之后也,出自帝喾。刘氏,尧之后也,出自颛顼。[28]

为证明王氏与舜的关系,王莽编造了一个以舜为中心,上至黄帝,下至济南王氏的世系,将黄帝称为“皇初祖”,而舜为“皇始祖”:

自黄帝至于济南伯王,而祖世氏姓有五矣。……虞帝之先,受姓曰姚……在济南曰王。予伏念皇初祖考黄帝,皇始祖考虞帝,以宗祀于明堂,宜序于祖宗之亲庙。[29]

为了使这个谱系显得有根据,王莽在他的自述中说:

莽自谓黄帝之后,其自本曰:黄帝姓姚氏,八世生虞舜。……十三世生完。……十一世,田和有齐国,三世称王……至汉兴,安失国,齐人谓之“王家”,因以为氏。[29]

这一系列的宣言无非是想证明汉为尧后,代汉的王氏为舜后,汉为火德。根据刘向的新五德说,代汉者当为土德,“土火相乘”土德代替火德就成为必然的历史规律。但在刘向创立的谱系中,汉虽为火德,但尧为木德,不符合王莽的设想。于是他指使刘歆重新安排了从伏羲到汉高祖诸帝王的世次和德属,如前所述。为此王莽更不惜“直诬古帝”[30]将尧和舜的身份对调,《史记·五帝本纪》载尧是帝喾的儿子,而舜是颛顼的六世孙,王莽却把尧改为颛顼后人,而舜为帝喾后人。这样颛顼是昌意之子、黄帝之孙,帝喾是玄嚣之孙、黄帝之曾孙,在辈分上的“叔侄”关系,既然新政权在汉代之后,所以舜祖理应在尧祖先之后,尧为火德,舜为土德。

在此基础上,王莽又提出“汉九世火德之厄”。于是,出现了“王氏贵盛代汉之象”和“土火相乘”的说法,《汉书》卷二七中之下《五行志》载:

元帝初元四年,皇后曾祖父济南东平陵王伯墓门梓柱卒,生枝叶,上出屋。刘向以为王氏贵盛将代汉家之象也。后王莽篡位,自说之曰:“初元四年,莽生之岁也,当汉九世火德之厄,而有此祥兴于高祖考之门。门为开通,梓犹子也,言王氏当有贤子开通祖统,起于柱石大臣之位,受命而王之符也。[31]

《汉书》卷九八《元后传》载元城建公曰:

昔春秋沙麓崩,晋史卜之曰:“阴为阳雄,土火相乘,故有沙麓崩。后六百四十五年,宜有圣女兴。[32]

沙麓崩事件发生于公元前646年(鲁僖公十四年),而汉哀帝卒于前1年,两者相差正好645年。而在当时晋史就预知到未来将会出现“土火相乘”的局面,且时间对应刚好,这也应该是王莽为代汉火德而伪造的。王莽一方面宣扬“汉为火德说”,另一方面宣称“汉九世火德之厄”,无非是想证明“火德销尽,土德当代”。虽然王莽在表面上是通过“禅让”的方式来过渡政权,过渡德运,但制造大量的政治受命神话,无办法掩盖他篡汉的本质,而这种做法也并未如王莽预想的那样被认可,正如时人苏竟所论:“王氏虽乘闲偷篡,而终婴大戮,支分体解,宗氏屠灭,非其效欤?……说士作书,乱夫大道,焉可信哉?”[30]答案当然是不可信。

3.刘秀与“赤伏符”

新莽末年,天下大乱,公元22年11月,经过深思熟虑的刘秀“将宾客还舂陵”[34],会同大哥刘縯高举“复高祖之业,定万世之秋”[35]的旗号,开始“舂陵起兵”.经过十二年的统一战争,刘氏家族再次取得政治上的统治权。刘秀是汉高祖的九世孙,有着皇室的血统,所以建国之后仍旧以“汉”为国号,也沿用了汉朝的德运火德。《后汉书》卷一上《光武帝纪上》载:

行至鄗,光武先在长安时同舍生彊华自关中奉赤伏符,曰:“刘秀发兵捕不道,四夷云集龙斗野,四七之际火为主。”[34]

在刘秀即帝位之前,有人奉“赤伏符”,提出刘秀起兵夺取天下在“四七之际”。唐李贤注曰:“四七,二十八也,自高祖至光武初起,合二百二十八年,即四七之际也;汉火德,故火为主也。”[34]“赤伏符”与“火为主”都代表了火德。

冯异带兵渡过黄河,大败武勃于士乡亭,又大败苏茂,乘机渡过黄河去进攻朱鲔。朱鲔逃至洛阳,冯异向刘秀送檄书汇报战况,并鼓动刘秀称帝,冯异声称:“三王反畔,更始败亡,天下无主,宗庙之忧,在于大王。宜从众议,上为社稷,下为百姓。”[36]在得知形势一片大好之后,刘秀表示:

我昨夜梦乘赤龙上天,觉悟,心中动悸。异因下席再拜贺曰:“此天命发于精神。心中动悸,大王重慎之性也。”异遂与诸将定议上尊号。[36]

讨难将军苏茂、大司马朱鲔都是更始政权的重要将领,他们的战败削弱了更始政权的势力,刘秀取得绝对胜利只是时间问题。面对部下劝其称帝的建议,刘秀经过一番观察和深思熟虑,并未直接同意而是以“梦乘赤龙,心中动悸”为作答。前面提到“龙”为君主的代称很早就已经被广泛认可,而“赤”则表示火德。这里刘秀的意思很明显,他的梦预示着他将延续汉代火德的德运,成为汉代天命的继承者。冯异听闻后当即明白了刘秀的意思,随即与诸将商量称帝的事情。刘秀巧妙地利用了梦兆来为自己制造了一个受命神话,是否梦到乘赤龙上天已不重要,重要的是通过这个“梦”体现出来的刘秀称帝的意愿。刘秀称帝后,也根据“赤伏符”的内容进行册封。王梁“及即位,议选大司空,而赤伏符曰:‘王梁主卫作玄武’,帝以野王卫之所徙,玄武水神之名,司空水土之官也,于是擢拜梁为大司空,封武强侯。”[37]由此可见,“赤伏符”在当时政治上的影响之大。

三、结语

当政治思维取得神话的表达就形成了政治神话,冷德熙定义为“阶级社会中怀着特定政治倾向性的人们,为了某种政治目的,借助文化传统中的宗教思、神话传说等资料而造作的虚构性诸神故事。”[38]就实质而言,政治神话不仅仅指诸神故事,它所包含的内容比诸神谱系更加复杂。两汉时期是中国古代政治神话产生、发展的重要时期,尤其是谶纬兴起之后,与儒家紧密结合并掌握了政治的话语权,政治神话因之大量产生,德运与神话的结合也成为论证政权合法性的一种方式。汉代德运的实施过程非常复杂,不同类型的德运在实际操作过程中互相交织[1]。但无论是水德、土德,还是火德,对其争论和更改都是建立在五德终始的历史循环理论之上,它的重点在于论证政权的合法性。无论是西汉时期、王莽时期,还是东汉时期,德运转换的核心都是在宣告对天命的掌握,以达到稳固政权、缓解危机的目的。

[1]李培建.西汉德运考实[J].唐都学刊,2015.4;34;39-40.

[2]刘浦江.“五德终始”说之终结——兼论宋代以降传统政治文化的嬗变[J].中国社会科学,2006.2.

[3]陆玖(译注).吕氏春秋[M].北京:中华书局,2011.1277.

[4]史记.秦始皇本纪(卷6)[M].北京:中华书局,2012.237.

[5]史记.封禅书(卷28)[M].北京:中华书局,2012.1378;1381;1381-1382;1381.

[6]王晖.秦人尚水德之源与不立黑畤之谜[A].秦文化研究(第三辑)[C].西安:西北大学出版社,1994.266.

[7]田延峰.论秦的畤祭与五帝说的形成[J].前沿,2011.6;147.

[8]史记.历书(卷26)[M].北京:中华书局,2012.1260.

[9]史记.张丞相列传(卷96)[M].北京:中华书局,2012.2681.

[10]顾颉刚.五德终始说下的政治和历史[A].古史辨自序[C].石家庄:河北教育出版社,2000.455.

[11]钱穆.评顾颉刚《五德终始说下的政治和历史》[M].古史辨序[M].石家庄:河北教育出版社,2000.641.

[12]张岂之.中国思想学说史(秦汉卷)[M].桂林:广西师范大学出版社,2006.47.

[13]史记.屈原贾生列传(卷84)[M].北京:中华书局,2012.2492;2492.

[14]史记.孝文本纪(卷6)[M].北京:中华书局,2012.430.

[15]史记.孝武本纪(卷12)[M].北京:中华书局,2012.452.

[16]汉书.郊祀志下(卷25)[M].北京:中华书局,2012.1270;1270-1271.

[17]汉书.武帝纪(卷6)[M].北京:中华书局,2012.199.

[18]钱穆.秦汉史[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2005.203.

[19]汉书.哀帝纪(卷11)[M].北京:中华书局,2012.340;340.

[20](日)安居香山,中村璋八.纬书集成(易纬通卦验)[M].北京:河北人民出版社,1994.193.

[21]顾颉刚.五德终始说下的政治和历史[M].顾颉刚主编.古史辩(第五册)[M].上海:上海古籍出版社,1982.554-612;470-532.

[22]杨权.新五德理论与西汉政治——“尧后火德说”考论[M].北京:中华书局,2006.139-145;126-138;103-105.

[23]史记.高祖本纪(卷8)[M].北京:中华书局,2012.347.

[24]顾颉刚编.古史辩(第五册)[M].上海:上海古籍出版社,1982.492-493.

[25]杨向奎.西汉经学与政治[M].台北:独立出版社,2000.33.

[26]杨权:西汉火德疑案新解[J].理论学刊,2012.10;90.

[27]汉书.眭两夏侯京翼李传(卷75)[M].北京:中华书局,2012.3192;3193.

[28]汉书.王莽传上(卷99)[M].北京:中华书局,2012.4095.

[29]汉书.王莽传中(卷99)[M].北京:中华书局,2012.4105.

[30]汉书.元后传(卷98)[M].北京:中华书局,2012.4106;4041;4013.

[31](清)王先谦.汉书补注(卷六九)[M].北京:中华书局,2007.6103.

[32]汉书.五行志中之下(卷27)[M].北京:中华书局,2012.1412-1413.

[33]后汉书.苏竟杨厚列传上(卷30)[M].北京:中华书局,2012.1043.

[34]后汉书.光武帝纪上(卷1)[M].北京:中华书局,2012.3;21;22.

[35]后汉书.宗室四王三侯列传(卷14)[M].北京:中华书局,2012.549.

[36]后汉书.冯岑贾列传(卷17)[M].北京:中华书局,2012.644-645;645.

[37]后汉书.朱景王杜马刘傅坚马列传(卷22)[M].北京:中华书局,2012.774.

[38]冷德熙.超越神话——纬书政治神话研究[M].北京:东方出版社,1996.40.

[责任编校:黄晓伟]

K23

A

1002-3240(2017)06-0146-06

2017-03-20

国家社会科学基金项目“政治神话与秦汉思想研究”(14BZS016)

梁力(1988-),女,山西太原人,陕西师范大学历史文化学院博士研究生,研究方向为文化史。