裁判文书网上公开背景下的当事人信息保护制度

——基于对H省三级法院的实证调研

王阁

(郑州轻工业学院 政法学院,河南 郑州 450001)

裁判文书网上公开背景下的当事人信息保护制度

——基于对H省三级法院的实证调研

王阁

(郑州轻工业学院 政法学院,河南 郑州 450001)

2013年的《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》对裁判文书公开背景下的当事人信息保护提出了基本要求。通过以H省三级法院为样本的调研发现,由于文书上网管理机构设置的不合理,司法解释自身存在的疏漏,法院系统对文书公开率的片面追求,以及信息处理技术手段方面的制约,实践中的当事人信息保护尚存诸多问题。有必要从优化文书上网管理机构的设置,完善司法解释的相关内容,合理设置公开率的考核方法以及强化信息处理的技术开发入手,完善裁判文书公开背景下的当事人信息保护制度。

个人信息权;当事人信息保护;裁判文书上网

一、裁判文书网上公开背景下当事人信息保护制度的内容

2013年11月,最高人民法院发布了新版《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》①最高人民法院曾于2010年11月发布过《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,为区分方便,笔者将2013年发布的同名司法解释称为“新版《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》”。(以下简称“新《文书规定》”),为文书上网中的当事人信息保护提供了基本的制度框架。透过新《文书规定》的具体条文,可以发现裁判文书网上公开背景下的当事人信息保护制度由以下三个方面的内容构成:

(一)当事人信息保护的组织机构

按照新《文书规定》第3条要求,各级法院应当指定专门机构负责互联网公布裁判文书的管理工作,其职责包括:组织、上传裁判文书;协调处理公布的裁判文书中存在的笔误或技术处理不当的问题;其他相关的指导、监督和考评工作。按照第8条要求,承办法官或法院指定的专门人员负责完成生效裁判文书上网公布前的技术处理工作。据此可以看出,当事人信息保护的组织机构包括两个部分:其一,承办法官或法院指定的专门人员组成的技术处理机构;其二,各级法院专门成立的文书上网管理机构。

(二)当事人信息保护的具体措施

新《文书规定》第4、6、7和11条规定了当事人信息保护的具体措施。对此,笔者认为可以按照发挥作用时间的不同将其分为两类:一类是预防性保护措施,在文书上网之前发挥事先的预防性作用,包括新《文书规定》第4条的不予上网公开“涉及个人隐私、涉及未成年人违法犯罪、以调解方式结案、其他不宜在互联网公布的”裁判文书;第6条的用符号替代方式匿名处理“婚姻家庭、继承纠纷案件中的当事人、刑事案件中的被害人、被判处三年有期徒刑以下刑罚以及免予刑事处罚且不属于累犯或惯犯的被告人”的姓名;第7条的删除“当事人的家庭住址、通讯方式、身份证号码、银行账号、健康状况等个人信息、未成年当事人的相关信息、法人及其他组织的银行账号”。另一类是救济性保护措施,在文书上网之后发挥事后的救济作用,体现为新《文书规定》第11条,即人民法院基于法定事由或其他特殊原因,撤回已经在互联网公布的裁判文书并履行相关手续。

(三)当事人信息保护的基本程序

新《文书规定》包含了当事人信息保护的三类基本程序,即第8条的文书技术处理和公布程序,承办法官或人民法院指定的专门人员应当在裁判文书生效后7日内按规定完成技术处理,并提交本院负责互联网公布裁判文书的专门机构在中国裁判文书网公布;第9条的文书不予上网审定程序,如果独任法官或者合议庭认为裁判文书具有“其他不宜在互联网公布的”情形时,应提出书面意见及理由,经部门负责人审查后报主管副院长审定;第11条的上网文书撤回程序,需要撤回的文书由高级法院以上负责裁判文书网公布的专门机构审查决定,并在中国裁判文书网办理撤回及登记备案手续。

二、裁判文书网上公开背景下当事人信息保护制度的现状

对于新《文书规定》确立的当事人信息保护制度,在实践中法院的落实状况究竟如何呢?为此,2016年4-5月笔者课题组分别对作为最高人民法院司法公开示范法院的H省三级法院——H省高院、N市中院和X县法院展开调研,通过浏览中国裁判文书网、访谈各法院负责该工作的人员、现场观摩文书上网处理流程以及采集相关数据等方式,基本掌握了样本法院在落实当事人信息保护制度方面的状况。

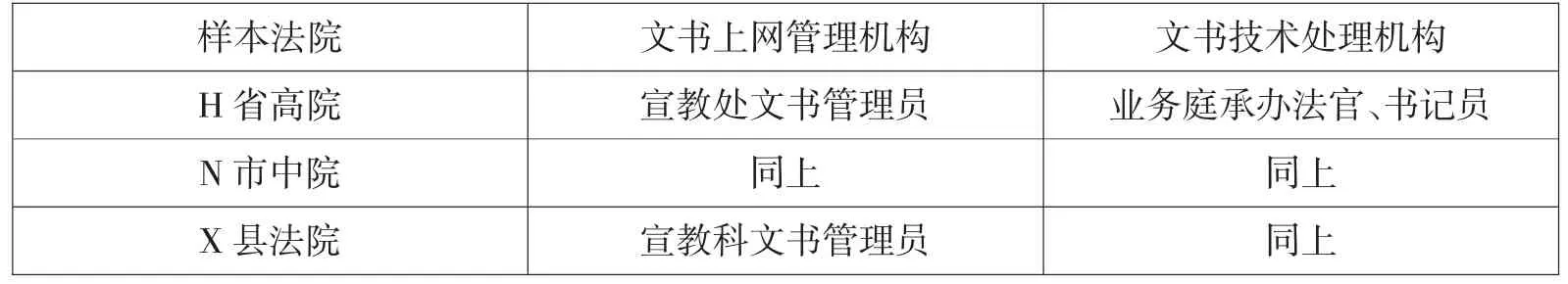

(一)当事人信息保护的组织机构

就此而言,各样本法院的落实情况如下表所示:

表1 当事人信息保护的组织机构

(二)当事人信息保护的具体措施

1.预防性保护措施。前已述及,新《文书规定》中的预防性保护措施包括不予上网文书、匿名处理当事人姓名和删除当事人个人信息。对此,样本法院的落实情况如下:

首先,在不予上网文书方面。除新《文书规定》的“涉及国家秘密、个人隐私、涉及未成年人违法犯罪、以调解方式结案、其他不宜在互联网公布的”四类文书不予上网外,2014年8月H省高院出台的《全省法院公布裁判文书实施细则》(以下简称《实施细则》)又将其扩展至“以撤诉方式结案”的裁判文书。此外,实践中H省还将死刑案件也纳入到裁判文书不予上网的范围。其中对于“其他不宜在互联网公布的”情形,《实施细则》将其细化为“公布后可能对正常社会秩序和善良风俗产生重大影响的;公布后可能对当事人或者其他诉讼参与人生活、工作造成严重困扰的;公布后可能引发社会舆论关注的;案件处理过程中的程序性裁定”四类。另外,在“以调解方式结案”的裁判文书上,H省高院和X县法院均未将调解书上网,而N市中院及其下辖多个法院则不然。根据统计数据显示,自2014年1月新《文书规定》实施以来,H省高院、N市中院和X县法院不予上网文书分别占到生效文书的30%、30%和27.5%,其中调解结案、其他不宜在互联网公布和涉及个人隐私依次为三种主要的不予上网原因。

其次,在匿名处理当事人姓名方面。《实施细则》延续了新《文书规定》的适用范围,但是对替代性技术处理的具体方式作出特别规定,包括刑事案件被害人姓名的处理,同一裁判文书中姓氏重复的处理和同一当事人具有曾用名的处理。此外,从三个样本法院的上网文书来看,在婚姻家庭案件当事人的匿名处理上差异较大。有的整个裁判文书不做匿名处理,有的裁判文书标题匿名,而正文中未匿名或出现“间断性匿名”,还有的裁判文书标题不匿名,但正文匿名。另一方面,样本法院存在着“过度匿名”的做法,即对不属于新《文书规定》要求的匿名处理的裁判文书进行了匿名处理。①比如X县法院(2015)X民初字第789号“王××与被告耿××买卖合同纠纷一案”一审民事裁定书。该文书对双方当事人姓名均做了匿名处理,但仔细阅读可以发现该裁定书涉及合同案件,并不属于新《文书规定》要求的必须采取符号替代方式匿名处理的案件类型。此外,H省高院上网的刑事减刑裁定书中,被害人姓名未匿名处理的情况较为普遍,个别裁定书还存在部分被害人被匿名,部分被害人未被匿名的情形。

最后,在删除当事人个人信息方面。《实施细则》在新《文书规定》的基础上增加了对“涉及国家秘密和个人隐私的内容”以及“当事人县级行政区划以下的具体住所地”的删除。但从三个样本法院上网公布的裁判文书来看,对当事人家庭住址未删除的做法均有发生。

2.救济性保护措施。作为文书网上公开中当事人信息保护的唯一救济性保护措施,上网文书的撤回由H省高院宣教处统一负责。从统计数据来看,自新《文书规定》实施以来,H省全省上网文书撤回数占全省已上网文书数的0.01%,其中省高院、N市中院和X县法院的这一比例分别为0.5%、0.2%和0.9%。从文书撤回的原因看,基于对当事人信息保护提供救济而撤回的情形包括:发现当事人信息未全部处理、当事人申请撤回上网文书等。

(三)当事人信息保护的基本程序

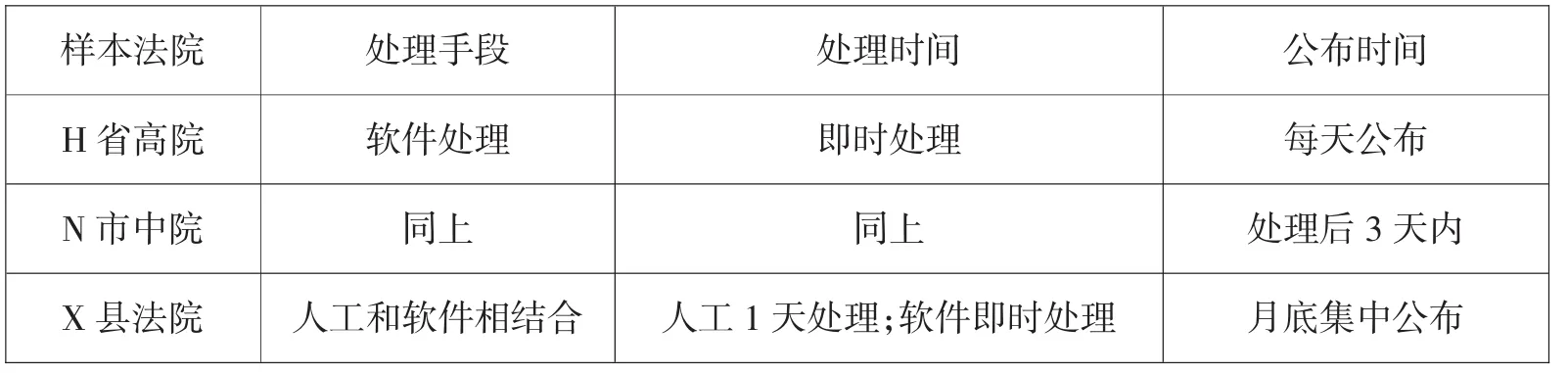

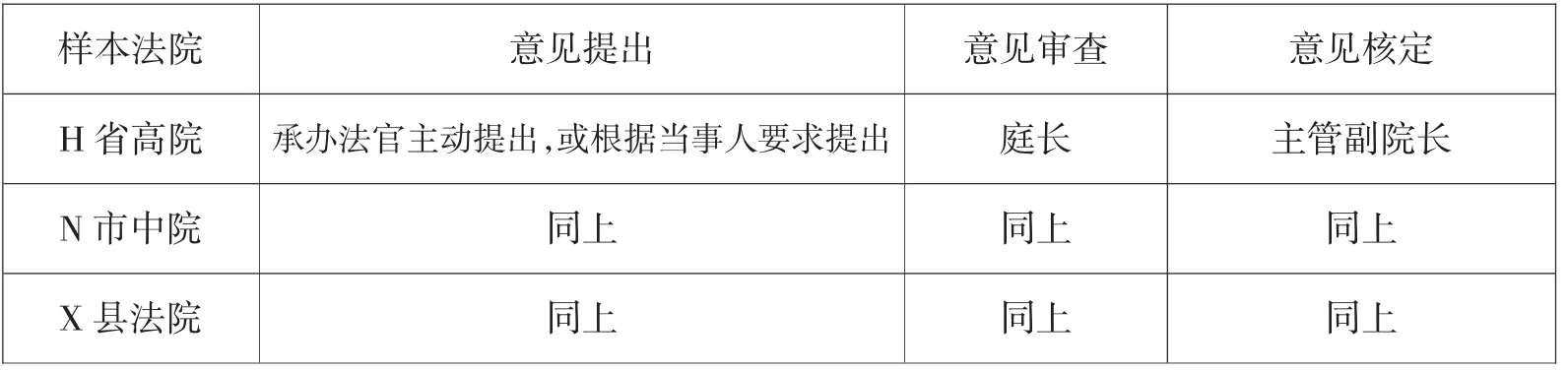

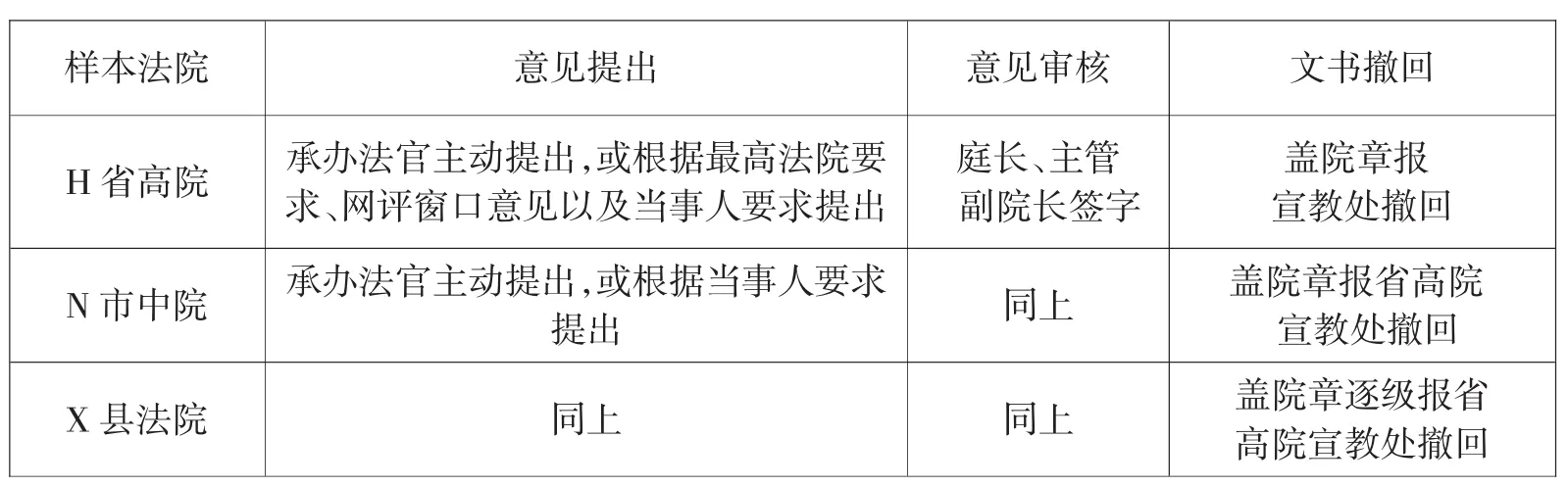

为直观阐明样本法院在各种基本程序上的运行状况,笔者拟通过下述表格做一展示:

表2 文书上网的技术处理和公布程序

表3 文书不予上网的审定程序

表4 上网文书的撤回程序

三、裁判文书网上公开背景下当事人信息保护存在的问题

借助前述实证考察,可以发现当下裁判文书网上公开过程中法院在当事人信息保护方面存在的主要问题:

(一)当事人信息保护的管理机构不合理

从调研情况看,文书上网前的审核及上网发布均由法院宣教部门外聘的文书管理员负责,以H省为例,在18个中级人民法院中除3个法院外,其余的文书管理员都是拥有计算机教育背景的法院外聘人员,而且H省的高院也同样如此。这种做法固然可以节约新设机构产生的组织成本,缓解法院人力紧张的状况,但问题在于文书管理员往往没有审判工作经历、缺乏法学教育背景,而裁判文书作为审判活动的最终产品,相应的审核工作体现出更强的专业要求。此外如前面调研结果显示,文书管理员除负责裁判文书上网之外,还兼职从事宣教处其他工作内容,如庭审直播等,考虑到中级人民法院的文书要在技术处理后3日内上网,基层法院则在月底集中上网,身兼数职的文书管理员要在规定时间内审核并公布文书难免捉襟见肘,何况作为法院临时聘任人员,其工资待遇远低于法院正式编制人员,这也很难激发他们的工作积极性和职业责任感。因此,无论从工作性质的对口需要还是从裁判文书网上公开的常态化运行来看,这种组织机构设置显然无法为当事人信息保护提供有力保障。

(二)当事人信息保护的尺度不统一

新《文书规定》没有就何谓涉及“个人隐私”的裁判文书作出界定,H省高院制定的《实施细则》也未对此细化,实践中只能交给承办法官自行把握。而毋庸置疑,不同法官在判断、辨识“个人隐私”上的标准差异必然会产生文书上网公开范围的差异,并进而导致当事人信息保护尺度的不统一。这种担忧并非空穴来风。调研结果显示,实践中承办法官提出不予上网意见时,有相当比例是基于文书涉及个人隐私,或者是当事人以文书涉及个人隐私为由向其提出申请的。在这种情况下。不同承办法官对个人隐私内涵的不同判断,必然影响到文书是否上网这一事关当事人信息保护的重要举措。况且,“个人隐私”内涵不清所导致的判断标准不统一,还可能为诱发法官滥用不予上网决定权提供滋生的土壤。调研结果显示,自新《文书规定》实施以来,样本法院中不予上网文书的比例最少也有27.5%,虽然与调解书不予上网相比,基于个人隐私而不予上网的情形并不是最主要的原因,但是考虑到案件基数的庞大,不同法官对“个人隐私”内涵判断的差异仍然无形中放大着当事人信息保护尺度的不统一。

(三)当事人信息保护的措施不规范

这主要体现在三个方面:第一,“调解书不上网公开”的淡化。作为当事人信息保护的措施之一,新《文书规定》明确要求调解书不予上网。但如前所述,这一要求在实践中有所淡化,个别法院不仅将调解书上网公开,而且还存在着将调解书改头换面以“判决书”为标题上网的极端做法。从与H省高院负责人的交流中得知,这种局面的产生与法院系统对上网公开率的考核不无关系。由于最高院的考核仅以上网文书数为标准,所以对结案数远落后于江浙等省份的H省而言,为了不致在公开率排名中落后,有的法院就采用各种“特殊方法”以提高自己的上网文书数。第二,当事人姓名匿名处理的异化。新《文书规定》明确界定了应予匿名的具体情形,对此法官没有任何自由裁量的余地。但调研中发现,某些本不该匿名处理的文书却实施了“过度”匿名,这种现象即使在H省高院也同样存在。①参见(2015)H法民终字第00047号“李××与××建设发展有限公司、河南××置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书”。也不属于应当匿名处理当事人姓名的案件类型,但却对双方当事人姓名做了匿名处理,也是典型的过度匿名。在与法官的交流中了解到,由于当事人对本不属于不上网公开类型的裁判文书却极力要求不予上网公开,并为此与法院产生激烈冲突,所以为平衡法院和当事人的“双方需要”,折中的做法就是在上网公开裁判文书的同时对当事人姓名做匿名处理。毋庸置疑,这已使“匿名处理”这一当事人信息保护的措施产生了严重的扭曲。第三,未成年人、被害人信息保护的虚化。在X县法院(2014)X民初字第75号“王帅诉余小强机动车交通事故责任纠纷一案”一审民事判决书中,笔者发现赫然载有未成年原告因交通事故导致左下肢丧失功能10%以上,被评定为十级伤残的信息。固然,新《文书规定》对未成年人的哪些“相关信息”应予删除并未明确界定,但仅凭常人思维即可判断,对于一份县级法院做出且其中载有原告及其法定代理人姓名的判决书而言,浏览到该判决书的当地民众会很容易将原告定位。所以为避免原告不利健康信息的公开对其未来成长和生活造成负面影响,这些信息理应予以删除才是。此外,前已述及H省高院上网公布的减刑裁定书中未匿名处理被害人姓名的情况较为常见,作为省级法院而且是司法公开示范法院却频频失范,也反映出被害人利益的不受重视以及被害人信息保护被严重虚化的程度。

(四)当事人信息保护的手段不科学

调研中发现有些上网文书存在标题匿名但正文“间断性匿名”的怪现象,此外还存在因发现当事人信息未全部处理而撤回文书的情况——尽管这只是导致文书撤回的原因之一,但考虑到H省高院和X县法院撤回文书比例分别达0.5%、0.9%,在庞大的文书基数衬托下这一比例仍然不容小觑。毫无疑问,这些状况暴露出法院在前期技术处理环节存在着疏漏。而之所以如此,与2016年以前H省法院系统文书上网的人工处理手段不无关系。由于文书上网与否的筛选、当事人相关信息的删除以及当事人姓名的匿名处理都要借助纯人工手段完成,可以想见,面对数量众多的裁判文书,承办法官或书记员稍有疏忽就可能导致技术处理的失误。为改善人工手段的烦琐、低效,切实减轻一线法官的工作量,2016年4月中旬开始,H省法院开始推进文书上网的智能化,借助软件实现上网文书的自动技术处理。但由于部分法官年龄、素质等障碍,如前表2所示,目前基层法院仍然存在着人工处理手段。而毫无疑问只要人工处理手段继续存在,那么类似“间断性匿名”等信息处理的疏漏就仍然有发生的可能。此外,即使是国内推动文书上网智能化的省份,由于购买的软件系统并非出自同一开发商,所以在软件公司开发产品的技术标准难以一致的情况下,又不可避免会引发当事人信息保护效果的差异。

四、裁判文书网上公开背景下当事人信息保护制度的完善

(一)合理建构当事人信息保护的管理机构

毫无疑问,随着文书上网的智能化成为大势所趋,承办法官或书记员轻点按钮即可实现当事人信息保护所需的各项技术处理。但这并不意味着文书上网管理机构就将束之高阁,技术处理后的文书不经审核即可上传裁判文书网。在我国台湾地区,即使各级法院的裁判文书通过了电脑筛选,也仍要提交我国台湾地区“司法院”资讯管理处经由计算机设定的程序进行审核,当资讯管理处对裁判文书中涉及的信息处理问题审核后,各级法院的裁判才可以在二日内提供网络查询。[1]因此,从保障上网文书质量,避免因损及当事人信息安全而撤回上网文书的情况发生,应强化文书上网管理机构的审核力度。就此而言,有必要结合当前法院实际对文书上网管理机构进行改造:一方面,将文书上网的技术性审核交给对外聘任的文书管理员继续实施。这是因为不仅法官前期的软件处理已使审核的工作量大为减轻,而且由这些有计算机专业背景的文书管理员负责技术审核也更能人尽其才。此外,基于文书批量审查和上传的技术支撑,从减轻法院负担的角度出发,未来完全可以考虑仅在各省法院设一名文书管理员,统一负责本辖区所有上网文书的技术审核和上传工作。另一方面,增强文书上网管理机构的专业审核力度。应改变文书上网管理机构仅由文书管理员组成的状况,将有审判经验或法律专业背景的人士也吸纳进来。当然,面对目前法院案多人少的矛盾,从审判一线抽调人员不太现实,但笔者认为由各级法院审管办或法院内部建立的各种质量评查组织,乃至返聘的退休法官来从事该工作则未尝不可。

(二)完善新《文书规定》的相关内容

1.明确个人隐私的内涵。前已述及,新《文书规定》在个人隐私界定方面的缺失是导致当事人信息保护尺度不统一的重要根源。而要明确个人隐私的内涵,有必要首先明晰个人隐私与个人信息的关系。这是因为,虽然最高人民法院力图在裁判文书网上公开过程中区分个人隐私与个人信息,①这种区分的努力体现在:其一新《文书规定》中针对个人隐私和个人信息采取了不同的保护措施;其二《最高人民法院关于推进司法公开三大平台建设的若干意见》明确规定,裁判文书网上公开应“严格把握保障公众知情权与维护公民隐私权和个人信息安全之间的关系”。但司法实践中个人隐私和个人信息的关系却相当混乱,H省法院《实施细则》将“涉及国家秘密和个人隐私的内容”规定为应予删除的信息,这种混淆个人隐私和个人信息保护措施的做法即为明证。特别是,随着我国裁判文书网上公开的常态化,保护当事人信息安全的需要也使准确把握个人隐私与个人信息的界分成为无法回避的问题。在这一点上,王利明教授的观点颇有启示。他认为隐私权与个人信息权既有关联也有差异,比如在保护方式上,个人信息应采取注重预防的方式,赋予信息主体以控制权,而隐私应注重事后救济,主要采取法律保护的方式;同时他也指出二者在客体上的交错性,很多个人信息本身就属于隐私的范畴,而部分隐私权所保护的客体也属于个人信息的范畴。[2]这些观点不仅为新《文书规定》针对个人隐私和个人信息确立的不同保护措施提供了正当性支持,而且也为个人隐私内涵的合理界定提供了启示。笔者认为,对个人隐私的内涵不宜采取概念式的界定方法,可以在新《文书规定》的基础上从个人隐私与个人信息存在重合的前提出发,将个人隐私做“信息型隐私”和“非信息型隐私”的类型化区分。前者如新《文书规定》中的“自然人的家庭住址、通讯方式、身份证号码、银行账号、健康状况”,再如个人的家庭状况、婚姻状况、房产状况、出生日期、车牌号、工作单位等,这类具有身份识别性的隐私本质上仍然是个人信息,只是属于自然人不愿对外公布、不愿他人介入的私人信息,与之相应这类隐私应采取删除的方法予以保护。而“非信息型隐私”则指“信息型隐私”之外的当事人不愿公开披露且不涉及公共利益的私人活动,[3][4]对此应按照涉及个人隐私的文书不予上网的方法提供保护。

2.增设上网文书撤回的救济程序。从新《文书规定》第11条的内容看,虽然没有明确赋予当事人申请撤回上网文书的权利,但并未排除因当事人申请而撤回上网文书的可能。事实上,调研结果显示,实践中上网文书撤回程序启动的主要原因之一就是当事人的申请。而毋庸置疑,有申请就会存在申请被批准或驳回的两种可能,那么如果当事人的申请未被批准,当事人能否寻求救济又该如何寻求救济呢?这一追问并非笔者突发奇想,而是因为调研中了解到存在着当事人因申请撤回上网文书未果遂引发上访的真实案例。当然,法院与当事人之间产生如此激烈冲突原因很多,但现有司法解释缺失当事人意见宣泄的渠道则不能不说是一个重要的方面。从调研情况看,尽管新《文书规定》仅笼统要求“确因法定理由或其他特殊原因需要撤回的,应当由高级人民法院以上负责互联网公布裁判文书的专门机构审查决定”,但如前所述,样本法院的操作流程却反映出需要经过多个环节:先是承办法官提出意见,然后庭长、主管院领导签字审核,最后由省高院负责互联网公布裁判文书的专门机构审查决定。鉴于此,笔者认为可以在此基础上增设上网文书撤回的救济程序。具体来讲,在保留当事人申请、承办法官提出意见、庭长签字审核这些流程的前提下,将撤回上网文书的审查决定权下放至文书公布法院的主管院领导行使,而将高级人民法院以上负责互联网公布裁判文书的专门机构作为当事人不服决定的复议机构,以此来弥补上网文书撤回程序缺乏救济途径的不足。

(三)合理设置文书公开率的考核方法

从本质上讲,最高法院对文书公开率的定期考核旨在推动法院文书上网工作的积极开展,本身值得肯定,但目前单纯以上网文书数为标准进行排名的做法不仅有悖常理,而且正如调研所示,在收案底数上就远远落后于江浙等发达省份的H省为了不致在公开率排名中落后,有的法院就采取“特殊方法”提高文书的上网数,以至于将调解书或将调解书标题改为“判决书”后上网公开。而根据新《文书规定》的要求,涉及国家秘密、个人隐私的,涉及未成年人违法犯罪的,以调解方式结案的,还有其他不宜在互联网公布的裁判文书,属于法定的不应上网的裁判文书。所以,法院应予上网的文书数量自然不能简单与结案数量画等号,必须剔除后者包含的法定不予上网的文书数量。[5]因此,法院文书公开率的计算考核也应体现这一要求,用公式来表示就是:文书公开率=实际上网数÷(结案数-法定不予上网数)。

(四)强化当事人信息保护的技术手段

调研结果已经显示,文书自动处理等智能化手段目前更多是在中级以上法院运用,作为文书上网工作主要阵地的基层法院则仍然保留人工手段的痕迹。为避免手动技术处理产生的诸如“间断性匿名”等不良后果,从而损及当事人的信息安全,法院系统当务之急就是加大技术培训,尽快让一线法官熟练掌握文书的智能化处理。此外,为避免智能软件在技术处理当事人信息时出现效果偏差,需要改变目前不同省份各自为政,委托不同软件公司开发产品的做法,最好由最高院出面委托,开发一套在全国范围内通用的技术处理软件系统。当然,为避免在此过程中招致行业垄断的质疑,笔者认为可以由最高院在全国范围内统一进行招标,从中择优选取软件研发的合作伙伴。

[1]龙飞.域外法院裁判文书上网制度比较研究[J].人民司法,2014,(17).

[2]王利明.论个人信息权的法律保护——以个人信息与隐私权的界分为中心[J].现代法学,2013,(4).

[3]贺小荣,刘树德,杨建文.《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》的理解与适用[J].人民司法,2014,(1).

[4]何培育,蒋启蒙.个人信息盗窃的技术路径与法律规制问题研究[J].重庆理工大学学报:社会科学,2015,(2).

[5]刘敏.论司法公开的深化[J].政法论丛,2015,(6).

[责任编校:周玉林]

D923

A

1002-3240(2017)06-0120-06

2017-05-22

河南省社科规划项目“裁判文书公开中的利益平衡机制研究”(2015BFX027);河南省软科学研究项目“河南省裁判文书网上公开保障机制研究”(152400410594);中国法学会2016年度部级法学研究课题《登记立案背景下的先行调解制度研究》课题编号:CLS(2016)D122

王阁(1975-),女,河南栾川县人,郑州轻工业学院校聘副教授,法学博士,硕士生导师,研究方向:民事诉讼司法制度。