中国农业供给侧结构性改革的路径选择

——基于以色列现代农业发展经验的思考

惠献波

(河南财政金融学院,河南 郑州 451464)

中国农业供给侧结构性改革的路径选择

——基于以色列现代农业发展经验的思考

惠献波

(河南财政金融学院,河南 郑州 451464)

以色列根据市场需求变化,及时调整农业产业结构,降低农业生产成本(费用)、风险,促进了本国农业经济和农村经济的快速发展,在农业供给改革方面取得了有目共睹的成就。借鉴以色列现代农业发展的成功经验与做法,促进中国农业生产能更好地满足消费者日益增长的需求,不断升级和减轻生态环境压力,推动中国农业持续健康发展。

农业供给侧改革;以色列;经验的借鉴

自改革开放以来,中国农业发展取得了举世瞩目的成就,粮食总产量连续跨越两个千亿斤台阶,基本解决了十三亿人口的温饱问题,基本上实现了小康水平,农民家庭生活水平得到了明显改善,农村经济呈现出一片繁荣景象。然而,中国大量农产品尚均处于价值链低端,在生产过程中,被施用了大量化肥、农药等各种添加剂,农产品质量问题被日益暴露出来。随着人民生活水平的逐渐改善,广大消费者对农产品需求层次不断提升,对农产品质量、食品安全的需求渐渐超过了对产品价格的关注,导致中国农产品供给、需求之间矛盾日益突出,“买不到”与“卖不掉”现象并存已普遍存在。[1]与此同时,中国农业生产活动还面临着“两板挤压”的尴尬局面(生产费用“地板”与价格“天花板”下移的挤压),农业生产活动的利润空间越来越小,另外,农业生产在区域布局上与水土资源、消费市场之间不均衡、不匹配现象的亦十分突出,需要加快推进农业供给侧结构性改革,实现农业生产经营活动之间的供给、需求平衡。1948年,以色列宣布独立建国,仅仅用了不到一代人的时间,农业产量增长了十二倍左右,全国农产品出口总值已经超过十亿美元,然而,这些辉煌成就是在土地贫瘠、水资源匮乏的条件下取得的。他山之石,可以攻玉,借鉴以色列现代化农业发展的成功经验,对稳步推进中国农业供给侧结构性改革、提升农产品供给质量、效益具有十分重要实践价值。[2]

一、农业供给侧结构性改革的内涵

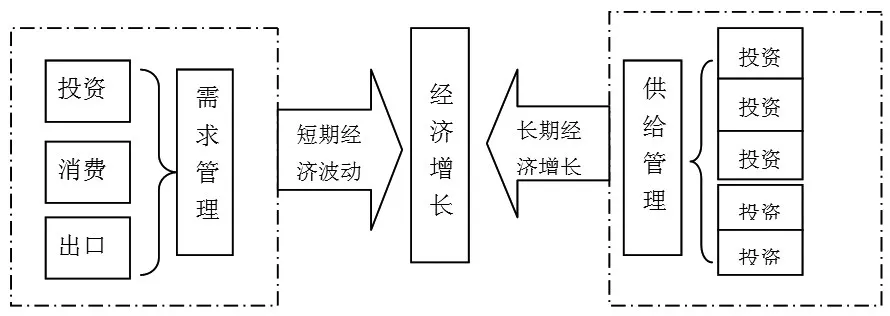

西方经济学认为,需求是指在特定阶段、特定价格水平条件下,消费者对某一种商品(劳务)愿意而且有能力购买的数量;供给是指特定阶段、特定价格水平条件下,生产者愿意并能够为市场提供的某商品(劳务)数量。我们通常把投资、消费与出口称作三大需求,即通常所讲的经济增长的“三驾马车”,也就是需求侧,供给侧强调的是劳动力、土地、资本、技术以及制度安排等生产要素如何合理配置。在不同经济发展阶段,由于管理范式的侧重点不同,就产生了:需求侧管理和供给侧管理(如图1所示)。

图1 需求管理与供给管理基本原理

所谓农业“供给侧结构性改革”就是指从农产品供给视度入手,重新优化、整合农业生产要素结构配置,以促进农业生产供给效率进一步优化,以提升农产品供给质量,构建起结构合理、农产品供给数量充足、品种和质量契合消费者需要的农产品供给新型,达到与需求侧相适应的新水平。中国农业供给侧结构性改革活动的关键点是“农业供给侧+结构性+改革”,即在确保国家粮食安全的前提条件下,全面促进农业生产由过度依赖资源消耗向追求绿色、生态、可持续转变、由满足“量”的需求注重满足“质”的需求转变[3]。

二、中国农业供给侧结构性改革重要性与紧迫性

近年来,中国粮食生产连年增收,实现了新中国成立以来粮食产量“十二连增”,农民收入“十二连增”,农产品供给、需求总量基本平衡,农业生产经营活动的主要矛盾已由总量不足转变为产品结构性矛盾,农产品结构性问题日渐凸显,即农产品阶段性供给过于需求、供给不足现象并存,矛盾的核心方面在供给侧。

(一)农业产品供给结构矛盾突出

自改革开放以来,中国农村经济取得了飞速发展,基本上满足了消费者多元化需求,然而,从整体上来看,中国农业生产水平仍然十分滞后,消费与市场之间的紧密衔接程度不高,在农产品消费结构不断升级的情况下,传统供给结构与消费多元化之间矛盾日益突出,“生产的卖不掉,需要的买不来”日渐凸显,农产品供给侧存在严重的结构性矛盾,所以必须解决。[4]

(二)农业供给结构调整相对滞后

随着收入水平和消费水平的提升,城乡居民对农产品的需求呈现出优质化、个性化和多样化的消费趋势,品质消费、品牌消费、体验消费也日益成为城乡居民新型消费需求趋势,农产品供给必须大幅度提升,以适应优质化、特色化、多元化需求。然而,中国农产品供应链的片断化、分割化现象比较突出,有些地方甚至出农业价值链低端化的“固化”现象,进一步加剧农业供给结构优化升级的难度,农业供给结构动态适应与反应能力极需大幅度提升。[5]

(三)农业生产成本攀升

一方面,农业生产活动具有高风险、低收益的特点,对农村资本市场缺乏吸引力,在缺少政策合理导向时,众多的社会资本很难于流转到农业生产领域,再加上农业生产投资活动具有明显的区域性,为此,农业融资难问题日益突出,直接导致生产成本(费用)过高,农业生产技术严重滞后,相关基础设施落后,农业产品供给竞争力逐渐下降。[6]

另一方面,农业生产性要素(如种子、农药、化肥等等)市场价格日益上涨也导致农产品生产成本的大幅度攀升,在与国际接轨的农产品市场竞争中,越来越被动,只能是增产越多,亏损越多。

(四)有限资源承载能力加大

长期以来,为了满足国内农产品需求及实现国家粮食安全的战略性目标,农业生产经营活动片面追求种植面积大幅度扩张,使用大量化肥、农药等化学物质来一味地追求产量的提升,重视了农产品数量增长,这种盲目追求数量的发展模式日益使得中国农业生态环境恶化。一方面,化肥和农药等生产资料使用不当,直接导致农产品质量不合格等问题发生,极大地影响了农产品市场竞争能力,再加上中国部分农产品出口直(间)接地面临的技术性壁垒级别越来越高,一些传统的创汇农产品被迫部分地退出了国际农业市场。另一方面,农业资源过度开发也给中国农业生产经营活动直(间)接地造成了重大的经济损失,特别是渔业、畜牧业、旅游业等方面问题,经济损失难以计量,农业资源环境承载能力已趋近极限,严重制约了中国农业持续发展与社会稳定。[7]

综上所述,中国农业农村发展的外部环境和内在因素均发生了深刻变化,农业发展已进入“结构升级、方式转变、动力转换”的紧要“关口”,推进农业供给侧结构性改革势在必行。

三、以色列现代农业发展经验

1948年,以色列宣布独立建国,在土地贫瘠、水资源匮乏的条件下,仅仅用了不到一代人的时间,实现农业产量增长十二倍左右,全国农产品出口总值已经超过十亿美元。以色列走出了一条现代化农业发展的新路子,其农业产业化经营,高投入的产业政策,发达的农业科研能力,高效的节水农业,教育为先的农业理念,为我们在建设社会主义新农村中加快发展现代农业,提供了很好的借鉴。

(一)高度重视现代化农业科技的创新

以色列政府部门高度重视现代化科技对农业经营活动中发挥的重要作用,制订了一整套激励、鞭策农业科技创新的政策体系,为现代农业技术创新与发展提供了良好的政策环境。比如,以色列建立了完善的农业科研推广机制,主要从事技术研发、科研推广工作;另外,以色列政府兴建了大量水利工程等农业基础性设施,极大地提升了淡水资源的利用效率。与此同时,以色列政府还为国内农业经济组织提供了大量低息贷款,以推动他们水农作物种植和新型技术推广运用。[8]

(二)有效降低农业生产成本和风险

一是降低农业活动的创新成本(费用)与风险。以色列通过政府组织“有形的手”,主动引导农业资本流向,吸引了大规模的创投基金向生命、生物科学等高科技领域投资,成功地引导了农业风险投资走向,加速了农业技术创新速度。[9]比如,在技术创新研发的初期,为了降低创投基金风险系数,以色列政府主动参与其中,政府出资40%左右,并按事先约定的标准,低价购买一定数量股份,此“政府+私人”投资模式极大地分担了私人资本的风险。

二是降低农产品的经营成本(费用)和风险。除了提供大量优惠贷款及财政补贴之外,以色列政府还为农业生产经营活动提供了农业自然灾害保险及农产品的出口保险。与此同时,以色列政府还专门设置了独立经营、自负盈亏的农产品内(外)销售组织,具体负责农产品的加工、销售及出口等业务,较好地避免(降低)了农业生产经营活动各个环节风险级别。[10]

(三)根据市场需求变化及时调整农业种植结构

建国之初,以色列农业生产活动的总体目标为全力满足国民的温饱需求,于是围绕此目标,以色列制订了一系列刺激农业生产的优惠政策,对以谷物种植为主的农业生产活动给予了全力支持。二十世纪六十年代中后期,生产效益开始降低、耗水成本(费用)逐渐增大,谷物类种植劣势日渐凸显出来,于是,以色列开始调整农业政策方向,开始加大对畜牧业支持力度。[11]与此同时,根据国外农产品市场需求方向的变化情况,以色列政府进一步调整了农业生产结构,开始重点规模生产国外急需农产品品种,于是,在此阶段,以色列农业出口创汇总值大幅度提升。近年来,为适应世界各国对农产品品种多元化、多层次的需求,以色列开始指导农民减少一般农作物的种植面积,增加经济收益高的蔬菜、水果与鲜花的种植规模,目前,以色列出口的蔬菜和水果总量占到欧洲市场总额的40%左右,鲜花供应量仅次于荷兰。

(四)重视农业劳动力素质的提升

以色列一直将人才培养与知识创新视为整个民族生存、国家发展的重要基础,二十世纪八十年代后期,以色列建立了高度发达、系统的、多层次的农业教育和农民培训体系制度,来对农民进行终身教育,每年组织相关专家,通过短期培训班、远程培训网络系统等形式向农民讲授水利、气象、产品加工、销售等方面的专业知识,帮助农业劳动力不断提升科技水平,以适应现代农业发展的需要。

(五)支持、鼓励不同农业经营组织形式的全面发展

目前,以色列主要存在三种类型的农业经营性组织(协会),即基布兹、莫沙夫、莫沙瓦。其中,基布兹是集体主义性质组织,其土地归属国家所有,在销售、土地改良等税收方面给予了大幅度减免及特殊的政策保护。莫沙夫是具有合作性质的农庄,该组织十分重视单个农村家庭的作用,除对莫沙夫组织提供了一系列的优惠政策支撑之外,以色列政府提供各种政策推动莫沙夫与其他经济组织(协会)的强强联合。[12]莫沙瓦则是典型的私有制经济性组织,土地归属私人所有,自主经营管理、自负盈亏,此组织产值约占以色列农业产值约20%左右,以色列政府部门主要通过直接价格补贴来对其进行补贴。

(六)加大资金与实物资本投入力度

由于土地贫瘠、自然环境恶劣等因素的影响,在以色列并不太适宜传统型的农业耕作模式,为从根本上突破外部恶劣环境对农业生产经营活动的巨大束缚,以色列政府加大了对农业生产的货币、实物的投入力(强)度,走出了一条突破农业生产外部环境束缚的农业现代化道路[13]。

一是货币资本方面。以色列政府每年投放于农业科技研发、推广方面的资金总额达到全国总产值2.5%左右,其农业信贷资金投放数量连续十五年位于世界前二十位。到七十年代止,以色列已经初步形成了集高投资、高技术与高效率为一体的现代化农业生产体系。

二是实物资本方面。在现代农业基础性设施的资本投放方面,易用性、高效性和突出性是以色列政府追求的核心目标。如,在畜(牧)业方面,企业为每头奶牛都配备了十分精密的传感器,这些传感器对奶牛身体状况、饮食情况、牛奶质量和等信息进行了及时反馈,提升了企业工作效率。

四、以色列现代农业发展经验对中国农业供给侧结构性改革的启示

中国农业生产已进入崭新的发展阶段,迫切需要由追求农产品数量和总量向数量、质量、效益、竞争力并重实质性转变,为此,当前重点任务是解决农业生产资源要素的配置扭曲问题,形成支持有力、保障有效的覆盖农业农村改革发展各领域的政策体系,为中国农业供给侧结构性改革提供有力的支持和保障。

(一)加快农业基本制度的创新力度

第一,深化土地制度改革,落实集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权。

第二,对于从事生产优质、科技含量高农产品的农户(种粮大户),政府组织应在项目资金、银行融资等方面加大激励力度。

第三,积极探索农业补贴政策体系,进一步加大“三补合一”力度,充分发挥政策补贴对农业供给侧结构性改革的促进作用。[14]

(二)降低农产品生产、交易成本

一是适度调整经营规模,提高耕地、资源利用效率,降低生产成本(费用)。二是加大农业科技引入力度,减少农业生产资料投入,以降低生产要素成本(费用),、进一步提升农业生产效率。

三是创新农产品流通(交易)方式、形成“互联网+现代农业”新型农产品发展模式,延伸农业产业链条,进一步降低农产品交易成本(费用)[15]。

四是发展绿色农业、减少化肥农药使用规模,降低农产品污染成本。

(三)优化农业产业结构

一是加速农业生产由“生产导向型”向“消费导向型”转变进程,增加有机、生态农产品的生产规模,确保消费者“舌尖上的绝对安全”,不断满足城镇、乡村居民多元化的消费需求。

二是根据市场需求制定农产品供给战略,加快产品结构的升级换代,提升农产品的附加值与科技含量,充分满足消费者的需求。

三是以产业链延伸、产业范围拓展为契机,促进农村一、二、三产业融合发展加速农业生产要素跨界流动速度,提升资源跨界集约配置效率,形成农业产业跨界融合局面。[16]

(四)重点培育现代农业经营主体

进一步完善新型农业经营主体培育机制,加大对种粮大户扶持力度,规范农民专业合作社健康发展。与此同时,鼓励农业科研机构等服务组织(协会)积极从事公益性服务工作,为分散经营的农户及时提供优质、高效的产前、产中、产后等系列服务。

(五)加强农业基础设施建设

一方面,加大与农村电子商务密切关联基础设施建设的投入力度,以“宽带中国”、“互联网+”等现代农业发展的机遇为抓手,加快农村物联网、云计算等基础设施建设,促进农业全产业链改造升级。另一方面,进一步加快农村公路网建设进程,形成农村与城镇、生产和消费和谐发展新格局。[17]

[1]程长林,任爱胜,陈林.中国牛奶市场供需关系及预测分析-基于局部均衡模型[J].干旱区资源与环境,2017(4):9—15.

[2]姜长云,杜志雄.关于推进农业供给侧结构性改革的思考[J].南京农业大学学报(社会科学版),2017(1):1—10.

[3]彭建强.深入推进农业供给侧结构性改革[N].河北日报,2017—01—25(7).

[4]黄祖辉,傅琳琳,李海涛.中国农业供给侧结构调整:历史回顾、问题实质与改革重点[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016(6):1—5.

[5]何军,王越.以基础设施建设为主要内容的农业供给侧结构改革[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016(6):6—13.

[6]江维国,李立清.中国农业供给侧问题及改革[J].广东财经大学学报,2016(5):84—91.

[7]和龙,葛新权,刘延平.中国农业供给侧结构性改革:机遇、挑战及对策[J].农村经济,2016(7):29—33.

[8]杨建利,邢娇阳.中国农业供给侧结构性改革研究[J].农业现代化研究,2016(4):613—620.

[9]许经勇.农业供给侧结构性改革的深层思考[J].学习论坛,2016(6):32—35.

[10]吴海峰.推进农业供给侧结构性改革的思考[J].中州学刊,2016(5):38—42.

[11]许经勇.农业供给侧改革与提高要素生产率[J].吉首大学学报(社会科学版),2016(3):20—25.

[12]惠献波.农村土地权益保护路径分析——基于美国经验的思考[J].湖南财政经济学院学报,2016(6):49—54.

[13]江维国.中国农业供给侧结构性改革研究[J].现代经济探讨,2016(4):15—19.

[14]孔祥智.农业供给侧结构性改革的基本内涵与政策建议[J].改革,2016(2):104—115.

[15]江小国,洪功翔.农业供给侧改革:背景、路径与国际经验[J].现代经济探讨,2016(10):35—39.

[16]牛媛媛.农业供给侧结构性改革的基本内涵与建议[J].经营管理者,2016(29):296—297.

[17]陈晓,魏兰叶.提高城镇居民消费水平的路径探究[J].湖南财政经济学院学报,2016(4):81—87.

Path Choice on Supply Side Structural Reform of China's Agriculture——Based on the Experience of Modern Agricultural Development in Israel

HUI Xian-bo

(Henan Institute of Finance,Zhengzhou,Henan 451464)

According to changes in market demand,Israel timely has adjusted the industrial structure of agriculture,reduced agricultural production costs(expenses),risk,and promoted the rapid development of agricultural economy and has made obvious to people achievement in the aspects of supply side reform.This paper aims to draw lessons from the successful experiences and practices of Israel,in order to promote China's agricultural production and to better meet the increasing consumer demand,upgrade and reduce the pressure of ecological environment,promote the sustained and healthy development of agriculture in China.

agricultural supply side reform;Israel;experience learned

F313

A

1008—7427(2017)05—0060—05

2017-04-14

河南省哲学社会科学规划项目“农村土地经营权抵押贷款推广研究”(2016BJJ005)。

惠献波(1975—),男,河南濮阳人,博士,河南财政金融学院讲师,研究方向:农村金融。

(责任编辑:张 锐)