新型城镇化背景下的土地利用空间差异研究

——以甘肃省为例

■ 王顺然/陈 英/路 正/杨润慈

(甘肃农业大学资源与环境学院,兰州 730070)

新型城镇化背景下的土地利用空间差异研究

——以甘肃省为例

■ 王顺然/陈 英/路 正/杨润慈

(甘肃农业大学资源与环境学院,兰州 730070)

文章以甘肃省12个地级市、2个自治州为研究对象,从投入产出水平、区域关系的合理性、人地关系的融洽性、空间载荷程度四个方面来构建评价体系,用以评析城镇建设用地的节约集约利用水平。结果表明:甘肃省整体呈现出生态效益(1.9758)>经济效益(1.9109)>社会效益(1.7135)的基本特征,三者效益之间差异不大,城镇建设用地利用水平粗放、低效,多数地区仍处于轻度失调和濒临失调阶段;从空间相关性分析,甘肃省城镇建设用地耦合协调度在空间上随机分布,呈相互独立的状态,在空间上没有强极化效应,甘肃省区域发展不平衡,空间差异明显,中部最高,西部最低。

城镇建设用地;节约集约利用;耦合协调度;空间相关性;甘肃

0 引言

新型城镇化核心思想是“人的城镇化”,意在有序推进农业和人口市民化,实现城镇基本公共服务的基本覆盖,最终实现区域协调、城乡统筹、资源节约、生态低碳的可持续发展之路。新型城镇化对土地利用提出了新要求,如更合理的用地结构、城市内部基础设施与公共设施用地的跟进、注重土地利用的生态价值以及土地利用在宏观城市群中的关系等。

城镇化是不可阻挡的趋势,其关键是在如此紧张的人地关系的局势下合理利用有限的土地[1]。因此,城镇建设用地研究备受关注。张玉茜等(2016)提出新型城镇化要求从统筹协调、集约高效、生态文明、安全宜居、传承共享等五个方面进行土地利用质量评价[2];杨帆(2013)对我国建设用地的投入效率进行了空间差异分析[3];刘浩等(2011)以环渤海地区为例分析了城市土地节约集约利用与区域城市化的时空耦合协调关系[4];王佳等(2013)对区域建设用地利用与城镇化的协调性进行了研究[5]。以上文献对城市的扩张和建设用地的利用进行了深入研究,但正如前文所提到的,这些研究在考察城镇土地利用时或多或少地忽略了效益有机综合的过程,且研究内容偏向于独立城市的发展状况,对于区域与区域、城市与城市之间的空间关系研究较少。

本文以甘肃省12个地级市、2个自治州为研究对象,构建城镇建设用地利用的综合评价指标体系,运用GeoDA软件和ArcGIS10.2软件对甘肃省进行空间相关性分析,以期为优化土地利用结构,实现土地的高质量利用提供参考,同时为解决区域差异问题提出有针对性的分配方案。

1 评价指标体系

1.1 评价原则

新型城镇化提出以“人的城镇化”为核心,要有高质量的城市化水平,这个问题就落脚在人均公共资源与生态资源的享有量上,这也是评价体系最主要的指导理念[6]。

(1)系统性原则。城镇化背景下的土地利用是一个系统性的概念,既要反映城市的发展情况,又要反映土地利用的效益,既能够有利于城市化建设,同时能够最大限度地节约用地,起到协调系统内生矛盾的作用。

(2)有机综合原则。土地利用的效益是综合性的,包括了经济效益、社会效益与生态效益,分别反映了土地利用的效率性、公平性、合理性与安全性,本文在效益测度基础上加入了耦合协调度分析,以反映三大效益的结合程度。

(3)效益均摊原则。城市化指标反映在“人—地”系统中的有效测量方法是效益均摊法,为了反映“人的城镇化”这一主题,需要深入测量土地利用的人均效益以及土地利用效益的地均量,在评价中要特别注意对人均的特定用途用地量与地均经济量、社会量和生态量的考察。

(4)适宜性与现实性原则。评价是根据现实利用情况进行评述,并非为提高利用水平刻意选取指标。评价既要遵从经济发展规律也要符合自然规律,以便能与所评价地域、所评价土地利用的实际发展情况保持一致,并与当前土地利用技术一致。

1.2 评价指标维度

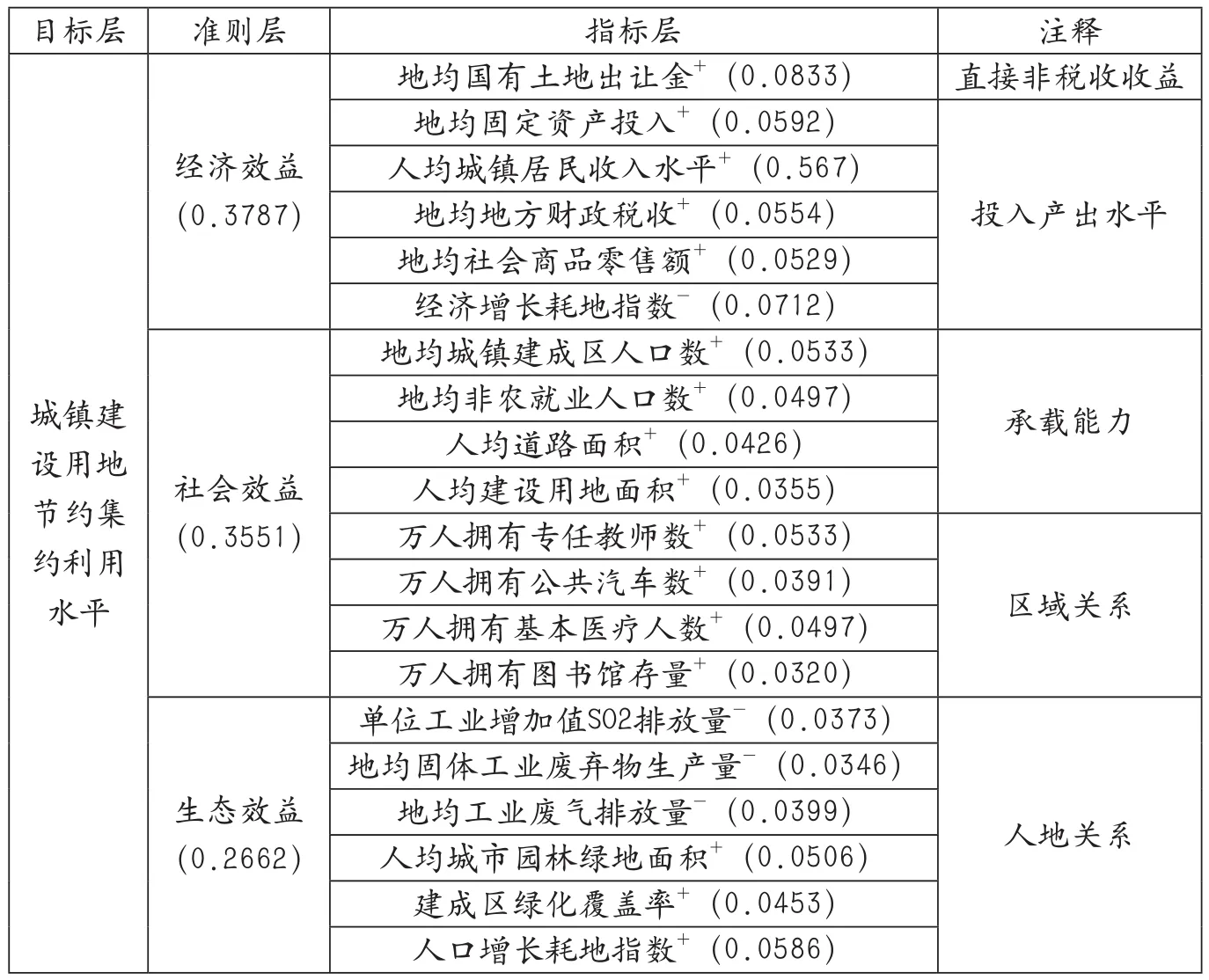

遵循科学合理设置指标的原则,参考前人研究并结合甘肃省的实际情况,基于城镇建设用地及其节约集约水平的内涵,从投入产出水平、区域关系的合理性、人地关系的融洽性、空间载荷程度四个方面来建立评价体系[7]。同时,考虑到城镇建设用地是一个复合系统,可以从经济、社会和生态方面进行归类,最终构建出甘肃省城镇建设用地利用评价的指标体系(表1),按照指标对系统的贡献属性分为正向指标和负向指标,其中正向指标值越大越好,负向指标则越小越好。

1.3 指标权重

本文采用熵权法确定权重,熵值法是一种客观赋权法,其根据各项指标观测值的不确定性来确定指标权重。将城镇建设用地作为一个研究系统,各个评价指标作为其子系统,各被评对象在该指标(子系统)下的取值可视为子系统的可能出现结果,若其概率可以确定,则该指标的熵权就能计算出来[8]。

1.4 评价指标体系

由于各项指标的计量单位不统一,在计算综合指标之前,需要将指标的绝对值化为相对值、计算熵值、计算评价指标的熵权,最终得出评价指标体系(表1)。

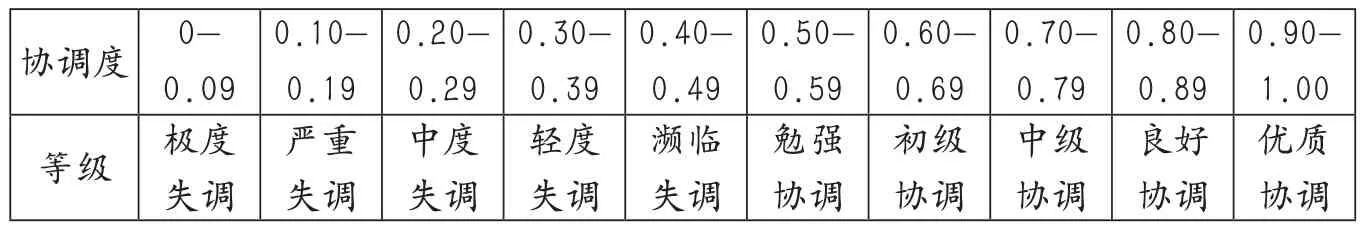

1.5 耦合协调度

城镇建设用地是一个“人—经济—社会—生态环境”的复合系统,评价一个系统的优劣,不仅需要考虑各个子系统的优劣情况,同时还要考虑各个系统之间的耦合协调性。为此,经济、社会和生态环境各个子系统之间的协调性以及整个复合系统的协调性都需要定量分析,本文借鉴物理学中的耦合协调度来测算整个系统的协调性,划分标准如表2[9]。

2 研究对象和数据来源

本文选取甘肃省的12个地级市和2个自治州为研究单元。甘肃省位于我国西北部地区,大部分位于地势二级阶梯上,土地面积45.37万平方公里,占全国总面积的4.72%。境内包含河西走廊及北部荒漠带,陇东、陇中高原,甘南高原和陇南山地,地形地势复杂多变。

表1 甘肃省城镇建设用地节约集约评价指标体系

表2 耦合协调度等级划分标准

本文数据直接或间接来源于中国统计出版社编制的2014—2015年《甘肃发展年鉴》和甘肃经济信息网,其中地均国有土地出让金数据来源于甘肃省国土资源公报及中国土地市场网。数据来源可靠。

3 结果分析

首先对数据进行标准化处理,然后运用改进的熵权法计算各个指标的权重值(表1),最后计算出经济、社会和生态环境的效益以及整体系统的评价指数和耦合协调度(表3)。

3.1 水平特征分析

(1)从总量水平来看,甘肃省整体的土地利用水平较低(0.1254),全省整体呈现出生态效益(1.9758)>经济效益(1.9109)>社会效益(1.7135)基本特征。同一指标在市与市间比较,综合指数离散程度高于三个分指数,社会效益离散程度小于经济效益,略大于生态效益。甘肃省级层面三种效益之间差距不大,生态效益和经济效益不相伯仲,原因并非甘肃省土地集约节约状况良好,其根源是甘肃经济发展较中东部省份慢。

(2)从耦合协调度来看,甘肃省12个地级市和2个自治州中,耦合协调度最高的三个地区分别为兰州市、天水市和庆阳市,三者均超过了0.5,达到了勉强协调的水平;同时,也仅有这三个城市的综合评价指数均低于耦合协调度,而其他11个州市均低于0.5,处于失调阶段。表明甘肃省整体城镇建设用地投入效率不乐观,经济滞后,发展方式粗放。

(3)从效益的导向关系来看,其中经济效益起主导作用的地区有兰州市、庆阳市、天水市、酒泉市、平凉市和武威市等6个地区,将近总数的一半;生态效益起主导作用的地区共5个:定西市、张掖市、临夏州、嘉峪关和金昌市;社会效益主导的地区有3个:陇南市、甘南州和白银市。表3为甘肃省各市(州)的城镇建设用地节约集约利用评价得分。

3.2 空间相关性分析

为了更好地反应耦合协调度和甘肃省城镇土地利用水平,本文利用GeoDA软件和ArcGIS10.2软件进行空间相关性分析,运用全局莫兰指数和局部杰瑞指数来反映甘肃省的空间相关性[10]。I表示全局莫兰指数,Gi表示局部杰瑞指数。

全局莫兰指数是用来检验整个研究区域在空间上的相关性。全局莫兰指数的范围为-1≤I≤1,当I接近1的时候,表明空间上相似属性是集聚的;当I接近-1的时候,表明相异属性是集聚的;当I接近0时,表明属性是随机分布的,观测值呈独立随机分布。通过计算,在0.05的显著水平下,I=0.03,Z0.5=2.13,空间相关性表明,甘肃省城镇建设用地耦合协调度在空间上随机分布,呈相互独立的状态,在空间上没有强极化效应。

表3 甘肃省各市州城镇建设用地节约集约利用评价得分

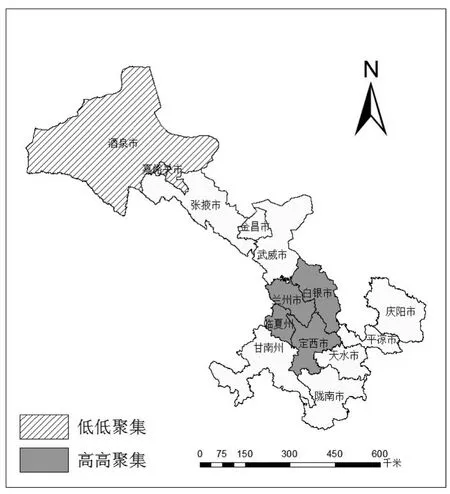

局部杰瑞指数则检验局部地区是否存在高值或低值在空间上趋于集聚,高值Gi代表高值集聚地域,低值Gi则代表低值集聚地域。通过计算表明,兰州市、白银市、定西市和临夏州呈现出高高聚集的状态。同时,形成了酒泉市和嘉峪关市的低低聚集状态,表明两个地区相对落后。图1为甘肃省城镇建设用地节约集约利用空间差异状况。

图1 甘肃省城镇建设用地节约集约利用空间差异状况

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)甘肃省整体呈现出生态效益(1.9758)>经济效益(1.9109)>社会效益(1.7135)的基本特征,三者效益之间差异不大,整体的节约集约水平粗放低效;从效益离散程度看,社会效益离散程度要小于经济效益,略大于生态效益。也从侧面反映出甘肃省经济落后,国家应当从宏观调控层面上重视甘肃地区,在税收、政策和财政方面适度倾斜,以实现区域平衡,逐步缩小东西部地区差距。

(2)从耦合协调度和节约集约度来看,甘肃省多数地区复合生态系统仍处于轻度失调和濒临失调阶段,整体发展水平较低,经济发展方式粗放。其中经济效益起主导作用的地区为:兰州市、庆阳市、天水市、酒泉市、平凉市和武威市,共6个地区,将近总数的一半;生态效益起主导作用的地区共5个:定西市、张掖市、临夏州、嘉峪关和金昌市;社会效益主导的地区为3个:陇南市、甘南州和白银市。

(3)从空间相关性分析,甘肃省城镇建设用地耦合协调度在空间上随机分布,呈相互独立的状态,在空间上没有强极化效应,局部地区形成了兰州市、白银市、定西市和临夏州等高高聚集的区域。兰州、白银等城市依据其独特的区位和地理位置优势,综合平衡区域发展,土地节约集约利用的水平不断提高,应通过推进区域一体化建设战略,积极建设兰白都市经济圈。酒泉市和嘉峪关市呈现出低低聚集的状态,反映了甘肃省区域发展不平衡,空间分异明显,中部最高,西部最低。甘肃省应针对区域自然条件和区位条件,引导和扶持甘肃西部地区,以达到区域协调发展的目的。

(4)整体数据结果表明,在全省范围内,土地利用情况区域差异明显,相对较高集约水平的区域集中在了省会交通便捷可达范围内,其人口、经济和社会发展水平都处于省内前位,资源集中且质量较高,用地条件良好,且地市间相互协同起到一定积极作用,在此基础上,集约度以放射形式向周边递减,这样的结果也是符合一般规律的。

甘肃省在全国属于经济比较落后的地区,其复杂的地势环境在很大程度上影响到了地市间的协同性。尤其是独特的狭长地形在空间上影响了地域关联以及优势区域的带动效应,中西部狭长地形及南部山地、东部高原的“川”“塬”地带,恰是空间关联度低、独立性强的地市,这是制约甘肃发展的客观地理因素之一。空间集聚的分布结果表明,高效益集聚在省会兰州周边地区,这是行政中心的“粘性”反映。

4.2 讨论

本文以效益评价思路为基础展开了研究,结合城市内部效益耦合分析以及城市间的空间聚集关系分析,形成了“效益评价—耦合分析—空间关系”评价分析方法。该方法思路稳妥、可操作性强,为城市群的土地效益协同关系评价提供了一个方向。在未来的研究中,应对评价体系进一步完善,使之更有普适性,或增进评价框架的嵌入性,使之便于调整以适应多种情况。在分析层面,对空间关系还需进行进一步的研究,为城市群的城镇化和土地利用问题提供更深刻的认识。

[1]孙平军,丁四保.中国城镇建设用地投入效益研究[J].干旱区地理,2013,36(2):337-345.

[2]张玉茜,姜仁荣,杜茎深.面向新型城镇化的城市国土空间利用质量评析:城市国土空间利用质量内涵初探[J].中国国土资源经济,2016(9):61-64.

[3]杨帆.城镇化进程中土地集约利用问题研究[J].企业经济,2013(1):151-154.

[4]刘浩,张毅,郑文升.城市土地集约利用与区域城市化的时空耦合协调发展评价:以环渤海地区为例[J].地理研究, 2011,30(10): 1805-1813.

[5]王佳,陈甜甜,王凌云,等.区域建设用地集约利用与城镇化的协调性评价[J].水土保持研究,2013,20(3):237-248.

[6]孙平军,吕飞,修春亮,等.新型城镇化下中国城市土地集约利用的基本认知与评价[J].经济地理,2015,35(8):178-184.

[7]范辉,刘卫东,吴泽斌.城市土地集约利用内部协调性的时空演变:以武汉市中心城区为例[J].地理科学,2014,34(6):696-704.

[8]吴冠岑,刘友兆,付光辉.基于熵权可拓物元模型的土地整理项目社会效益评价[J].中国土地科学,2008,22(5):40-46.

[9]黄金川,方创琳.城市化与生态环境交互耦合机制与规律性分析[J].地理研究,2003,23(2):211-220.

[10]王法辉.基于GIS的数量方法与应用[M].北京:商务印书馆,2009:211-222.

Spatial Difference of Land Use under the Background of New Urbanization—A Case Study of Gansu Province

WANG Shunran, CHEN Ying, LU Zheng, YANG Runci

(College of Resources and Environment, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China)

This paper takes 12 prefecture-level cities and 2 autonomous prefectures in Gansu Province as the research object, and constructs the evaluation system from four aspects: input-output level, rationality of regional relations, harmony of human-land relationship and spatial load, to assess the intensive level of urban construction land use. The results show that the ecological benefitlevel (1.9758) is higher than the economic bene fi t level (1.9109), while the social benefitlevel (1.7135) of Gansu urban construction land intensive use is the lowest. The differences among three types of benefits are not significant. As a whole, the urban construction land use in Gansu is extensive and inefficient, and most areas are still in mild imbalance or on the verge of imbalance. From spatial correlation analysis, the spatial distribution of urban construction land in Gansu is random, which is independent of each other, and there is no strong polarization effect in space. The regional development of Gansu is not balanced, and the spatial difference is obvious.The central region is highest, while the west region is the lowest.

urban construction land; economical intensive use; coupling coordination degree; spatial correlation; Gansu

F301.2;F062.1

A

1672-6995(2017)10-0054-05

2017-03-24;

2017-04-01

国家自然科学基金项目“农民土地价值观:测度、变迁与影响”(71563001)

王顺然(1992—),男,河南省温县人,甘肃农业大学资源与环境学院硕士研究生,研究方向为土地资产管理。