语言学的单位问题

王红生

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721016)

语言学的单位问题

王红生

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721016)

单位问题是语言学的核心问题之一。语言学的单位可分为两种,一种是语言单位,一种是言语单位,这种分法是基于语言和言语两种不同对象质的不同。语言单位不是预知的,而是以语言价值为依据或标尺从言语单位中抽象概括出来的。数学的集合观念很能说明由语言价值联系的语言单位与言语单位之间的关系,即:由语言价值决定的语言单位实则是由若干价值具有同一性的言语单位组成的集合,而语言单位包含的若干具有价值同一性的言语单位则相当这个集合的元素。语言单位的集合性质决定不同语言单位之间可能存在由共同言语单位的元素组成的交集,这种交集可以表现在语音、语义、语法各个平面。

语言学的单位;语言价值;语言单位;言语单位;集合;元素

一、引言

单位问题对很多学科并不显得特别重要,就这些学科说,单位或是明确的、给定的,或单位问题就不值得提出。比如历史学,中国古代史书有编年体 (如 《左传》)、国别体 (如 《国语》)、纪传体 (如《史记》)等不同类型史书,编年体以年代为单位,国别体以国家为单位,纪传体以人物为单位,这些历史学的单位虽不同,但似乎并不会影响历史研究。又如天文学,将各种天体 (如星星、月亮、太阳等)等作为不同单位去研究,这些单位一目了然,或者这个问题根本无需提出来。其他自然科学像物理学、化学等跟天文学的情形相似,从事这些科学研究的人从不会因单位问题而犯愁。可是,单位问题却是语言学的核心问题之一。据于秀英对索绪尔 《第二次教程导论》的介绍,这个导论“涉及语言学所有基本概念,而这些基本概念又都围绕一个词,这就是语言单位,它的出现频率高达200次!语言学的单位问题一旦得到回答,那么一切都将迎刃而解”[1]。这种研究索绪尔语言学的心得符合真实情况,语言学许多重要问题的确跟单位问题密切相关。

语言学讲的“单位”可分为两种,即单位实体、单位类型。单位实体是特定语言存在的具体的、个别的语言成分,它可划分为广义、狭义两种理解:狭义的解释像德索绪尔说的那样:“在语链中排除前后的要素,作为某一概念的能指的一段音响。”[2]147-148这种理解是将语言单位限止在音、义结合的语言符号,因为在索绪尔看来,语言符号才是现实单位;广义的理解不仅包括个个语言符号,还包括语音单位、意义单位等。单位类型是从单位实体中抽象出来的类别,如语法学讲的语素、词、短语、句子等,这些常被冠上“语法单位”的名称,实则它们只是实体语法单位的类别。本文说的“单位”指单位实体,并对这种单位取广义理解,而不是单位类型。我们拟初步讨论语言学单位的几方面重要问题,从当前的研究现状来看,不知何故,这些问题鲜有人论及,而不对这些问题做一番认真讨论,语言学 (包括汉语)很多其他重要问题恐怕很难给以科学解释。

二、言语的差别性特征

在很多人观念里,语言的单位是预备的,如字典辞书就是证明,这里面收录了特定语言备用的各种单位。另外,人们一般不会感到语言学的单位问题算得上难题,特别是讲汉语的人,嘴里说出一串语流,音节和音节间界限分明,一个音节对应一个汉字,用汉字将这串语流书写下来,而汉字的形象又特别有利辨别汉语单位。比如,一个人说“thakangtsou”这段语流,人们可用“他”“刚”“走”这3个汉字依次书写出来,这3个汉字的独立形象及字间的明显区隔标志了汉语3种单位及其界限。我们说,字典辞书的备用单位是从人们说出的话中切分下来的,字典辞书只是将这些切下来的词或语按一定体例编排在一起,注上读音,给以解释供人们备用的。而语言学的单位不能说是预定的,而要靠人们去发现和获取。文字是用以记录语言的书面符号,客观地说,文字对区别语言学的单位有一定作用,这就是朱德熙所论及的文字的“积极作用”。他谈到汉字对区别汉语语素起的作用时指出,汉字形体的区别能“帮助我们把它们分析为不同的语素”[3]。但是,文字对区别语言学单位只起辅助作用,有时文字也会遮蔽语言事实,不能准确反映语言的真实单位,如汉字“他”“她”“它”只记录一个普通话单位tha55,这3种书写方式显然受西方语法影响,却跟普通话的事实相悖[4]。我们要得出语言学的各种单位,还得从有声话语中去分析获得,有声话语是语言学单位真正的栖身之地。

人们相互交谈至少要有两个人参加,一个是说话人,一个是听话人。说话人在特定语境中说出一串有思想内容的有声形式,这种形式就是言语。言语的基本特征是差别性,即不同人在不同语境条件说出的话语不同质。索绪尔秉持一种言语绝对差别性的观点,他断言:“言语中没有任何东西是集体的。”[2]42这个认识看似武断而不近情理,以致其包含的深刻思想在语言学中的重要地位及理论效能被后来学者严重误读及低估。人们有理由问:言语中既“没有任何东西是集体的”,那交际时交谈双方说的话怎么能相互理解呢?人们有理由认为:交际时交谈双方说的话能相互听懂,说明言语中有共同的部分。不过,我们认为,索绪尔的论断是为突出有声言语实体的个体性、个别性、具体性,而这种实体千差万别。异质性是言语实体的基本事实。这里分形式、内容两方面做以说明。

言语形式是个人在特定语境中说出的表达一定思想情感的可感受的声音串。这种声音串是说话人调动自己发音器官发出的,如同是“天冷得很”这几个汉字,让不同汉人去发这几个字音,声音上总会存在差别。若是熟悉的人发这几个字音,我们能根据其声音特色去辨别是谁说的,所谓闻其声而知其人。这种声音差别首归因于个人发声生理基础的差异。每个人虽然都具备像声带、肺、口腔、舌头等发音器官,也具备使这些器官协同作用发出各种人声的能力,但是,每个人的发音器官总存在一定差别,他们将这些器官协同起来发出人声的能力也存在差异。比如,从声带而论,一般说,妇女和儿童的声带较短较薄,而成年男子的声带较长较厚,要发“天”“冷”“得”“很”4个字的声音,相较而言,妇女和儿童就比成年男子的声调高些。即使同一个人在不同时间发这几个字音,声调高低也会有差别,原因在自觉或不自觉地控制声带松紧的情况不同,让声带松了,声音就低;让声带紧了,声音就高。这样,在言语层面,像“天”“冷”“得”“很”每个字的言语形式的数量是无限的,如“天1、天2、天3……”“冷1、冷2、冷3……”,等等。这种由生理差别或作用导致的言语形式的差别是绝对的,在当前这种差别已具备使用仪器测量其声图形态及其详细数据的条件。不止于此,言语的声音形式还会为适应特定语音环境、语用情景或目的做相应变化。比如,同化、异化、弱化、脱落等语流音变现象,语流中为表示语意重点的重音安排不同,等等,这都会导致言语形式的差别。总之,言语有声形式是异质的,正如世上找不到两片相同树叶一样,我们也找不到两种完全相同的言语形式。

言语异质性也表现在其内容上。言语内容是个人在特定语境中用声音串表达的思想内容,其异质性由语境引发,而语境不同致使言语的内容千差万别。这里只说明两端。言语内容的差别性首先表现在言语串中各种声音段代表的言语成分所指的差别。比如,同是“天冷得很”这一串汉字,让不同的交谈方在不同语境中去说,其“天”“冷”“很”的语意所指是有差别的:让不同人在不同语境下交谈,“天”可能是星期一到星期五的任何一天的天气情况,也可能是特定某天的某一时段或时刻的天气情况,等等;特定语境之下的天气温度情况,“冷”会因受时间的特殊性或参照温度不同有差别,如刚过夏天,说秋天的某日“冷”是“冷”,四季中寒冬也是“冷”,特定某天的某个时间段或时刻也是“冷”,等等;“很”表程度,而在各种语境下“很”的程度的层级也有差别,这在很大程度上决定于说话人自己的感受。另外,言语声音串的所指不止字面意思,它在特定语境下会表达出特殊的会话含义。如同是“天冷得很”,将它置于不同的语境中,这串字符可能会有不同的含义。例如:

(1)甲:外面天气怎么样?

乙:天冷得很。

(2)甲:天冷得很!

乙:天冷得很?我看还行。

(3)甲: (坐在桌子旁)天冷得很!

乙: (站在窗户旁)嗯。(将窗户关上)

(4)甲:天冷得很。

乙:不冷啊。你感冒病还没好啊。

例 (1)乙说的“天冷得很”只是对天气情况的客观陈述。例 (2)甲说“天冷得很”是自己对天气的感受,乙说“天冷得很”是反问语气,与甲的意思相反。例 (3)甲说“天冷得很”的言语效果是使乙将窗户关上,乙的反应不能靠“天冷得很”字面意思推导出来,而是特定语境跟“天冷得很”结合在一起共同表达出的意思。例 (4)甲说的“天冷得很”未必是对天气情况的客观陈述,根据乙的说法,甲对天气的感受实际是其身体状况的反映,他身上的感冒病还没好。这些用例说明,相同字符串在不同语境中表达出了有所差别的言语内容。

据以上论述,言语实体的基本特征是差别性,从其个别性或具体性说,这些实体间谈不上有什么同一性。但是,分析语言学的单位问题却得依赖这些有差别的有声言语,我们是从这些言语出发去透析语言层面包括单位问题在内的各种问题的。区别言语、语言这两种本质不同的对象,以及深入论述它们的辩证关系,这是索绪尔的理论贡献之一,这种理论效能贯穿于语言研究的始终,我们分析语言学的单位问题也是基于言语、语言这两种不同方面,去论析这两种不同方面的单位以及存在的有机关联。

三、确立语言学单位的理论依据

言语的构制成分的差别性不意味着这些成分间没有内在统一性。从语言层面讲,这些有差别的言语成分能抽象为若干具有同一性或对立性的单位,同一性是说某些言语成分虽然有差别,但在语言层面是一个东西,它们能抽象归纳为一个单位,对立性是说某些言语成分在语言层面不是一个东西,它们能抽象归纳为不同的单位,而根据这种同一性及对立性的原则,进而将特定语言的各种单位寻检出来。判断言语成分间的同一性或对立性需有理论依据,这个依据像量断事物的标尺一样,人们能用它衡量出哪些言语成分是等同的,哪些言语成分是对立的。索绪尔的理论依据是他开创的语言价值理论,这种受经济学价值理论启发而创造的新型语言学理论,为我们透视语言学单位问题提供了强有力的理论根据。

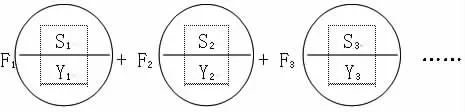

在索绪尔看来,语言学跟经济学都是研究价值的学问,但语言学的价值具有自己的特殊性,即语言价值由语言本质派生和规定,语言的本质是关系,而语言各种成分的价值则由语言业已存在的各种关系决定[5]。语言存在的各种关系表现在线性语段中,若用F代表语言符号,用S代表声音,用Y代表意义,用F1、F2、F3等表示不同符号,分别用S1、Y1表示F1的声音和意义,用S2、Y2表示F2的声音和意义,用S3、Y3表示F3的声音和意义等。那么,F1、F2、F3等符号组成的线性语段所存在的可能关系可用如下图显现:

这个图可用以我们考察语言价值一些基本情况,比如:

其一,从各个语言符号F内部的纵向的异质成分,即声音S和意义Y的关系 (如F1的S1←→Y1,F2的S2←→Y2,F3的S3←→Y3等)看,这两种成分相互依存,不能分割,其中一方因另一方的存在而取得自身价值,即语音的价值在于表意,而意义的价值在于用特定声音显现。进一步说,从语言符号的机制说,没有辨义作用的言语层面的声音成分倾向具有同等价值,而价值具有同一性的言语声音倾向表达相同或相似的意义价值。

其二,从语段的横向关系看,语言各种成分 (如F、S、Y)的价值还决定于这些成分跟其他同质成分之间的外部关系 (如F1→F2→F3等、S1→S2→S3等、Y1→Y2→Y3等)。同质成分通过关系组成一个系统,而系统对每个成分具有决定、规定和制约的作用,使每个成分在系统中取得某种特定的关系价值。在语段关系中,具有互补关系的同质成分的价值倾向具有同一性,而具有替换或代替关系的同质成分的价值倾向具有对立性。

要确定每个语言成分的价值,这两方面缺一不可。语言价值强调的是语言系统对每种语言成分的内在规定,系统使每种成分具备一种固定的内在素质,而这种规定或素质反映了每种成分由语言关系决定的关系属性。语言价值为确定语言学的单位提供了内在而非外在的依据。索绪尔指出,语言机构整个是在同一性和差别性上打转的。他曾用列车、象棋的著名比喻来说明这种关系[2]153-153。将这种观点用于分析语言学的单位,即“同一性”表现在语言方面,而“差别性”表现在言语方面,解决语言学单位问题的基本目标是以语言价值为依据或标尺将有差别的、呈现为物质性的个别言语层面的单位抽象为语言层面的单位。比如,汉语、a、A、a这4种不同元音,从言语层面讲,它们没有物质的同一性,是有差别的不同言语声音成分,但它们却有汉语价值的同一性,比如:对A来说,这几个元音跟意义交换而没有辨义作用;从横向来说,若用“_”表示这些音出现的位置,这4个元音出现在语段中的位置是互补的,即出现在“i_n” 或“y_n” 的音链中,a出现在“_i” 或“_n” 的音链中,A出现在“无韵尾” 的音节中,而a出现在“_u”或“_ ”的音链中。所以,在语言层面,这些元音能归纳为一个抽象单位。可是,在像汉语phan这样的音段中,其中a却能被i、e、等元音代替或替换,且这些元音能跟不同的语义交换,这说明这些元音间的价值是对立的,而在语言层面,则需基于这些元音将它们归为不同单位。语言学的语音、语义、语法等各个方面都存在从言语层面有差别的单位出发,以价值为依据或标尺决定语言层面单位的问题。王红生的两篇论文分别论述过语音[6]、语法[7]两个方面价值决定单位的问题,这里只说一些意义方面的单位问题。

语言层面的符号能指不同于有声言语形式的所指,前者是语符抽象概括的意义,后者是语符表现在具体言语链中有差别的个别意义。这两种所指不同,为示区别,本文将语符的抽象概括意义径称“意义”,而将语符表现在具体言语链中的个别意义称作“意思”,这种称法也是考虑到当前的用语习惯。研究语言学意义平面单位的目标是从有差别的有声言语形式的所指,即据表现在具体言语链中的“意思”的价值同一性抽象出语言层面的“意义”。言语、语言能指单位的区别及联系是语义研究长期没解决好的问题,其突出的问题是把有差别的“意思”当成抽象的“意义”,这是因为言语链上各种语词的“意思”可直接为人琢磨、体会而得,但“意思”只是“意义”的个别表现,受制于语境或上下文限制,我们常无暇顾及这种“意义”在其他言语链的表现,这便失去抽象概括这种“意义”的基础,而把个别“意思”当成“意义”。

语言层面的意义单位实现在言语段的个别的、有差别的意思是具体语境或上下文施加的,而要获取某个语词在语言层面的意义单位则要剥离掉这些具体语境或上下文的特殊因素,联系这个语词在其他言语链的个别意思,从这些个别意思的差别中寻求它们的同一性,从中抽象概括出这个语词的语义价值。这里用汉语虚词的解释来说明。汉语很多虚词谈不上没有意义,要不然古代训诂学家也不会下大气力去“释词”。研究汉语虚词的意义少不得联系虚词出现的语境或上下文,但需提防受语境或上下文影响将不属于虚词本身的意义强加给虚词,这是虚词意义表现在具体言语链的言语意思,却不是语言层面的意义单位。为便说明问题,这里举几例古代训诂材料中“释词”的未妥之处,以明语言、言语能指区分的必要,以及语言学研究语义价值的目标。我们要举的是古代纂集类“释词”的训诂材料,这类材料是现代字典辞书的前身,其主职还是为释语言层面的“意义”。这里先用为人称道的清代学者王引之的 《经传释词》的两例来说明。

(1)家大人曰:“及,犹若也。”《礼乐记》曰:“乐极则忧,礼粗则偏矣。及夫敦乐而无忧,礼备而不偏者,其唯大圣乎?”及夫,若夫也。又曰:“及夫礼乐之极乎天而蟠乎地,行乎阴阳而通乎鬼神”,上文曰:“若夫礼乐之施于金石,越于声音,用于宗庙社稷,事乎山川鬼神”。《祭法》曰:“及夫日月星辰,民所瞻仰也,山林川谷邱陵,民所取财用也。”《中庸》曰:“今夫天,斯昭昭之多,及其无穷也,日月星辰系焉,万物覆焉”,及其,若其也,言自其一处言之则唯此昭昭之多,若自其无穷言之,则日月星辰万物皆在其中,下文“及其广厚”“及其广大”“及其不测”并同此意,非谓天地山川之大,由于积累也。《管子·大匡篇》曰:“臣闻齐君惕而亟骄,虽得贤,庸必能用之乎?及齐君之能用之也,管子之事济也”。言若齐君能用之,则管子之事必济也。《老子》曰:“吾所以有大患者,为吾有身,及吾无身,吾有何患”,言若无身也,又曰:“取天下常以无事,及其有事,不足以取天下”,言若其有事也。“及”与“若”同义, 故“及” 可训为“若” ……[8]49-50

(2)之,犹若也。《书·盘庚》曰:“邦之臧,惟女众,邦之不臧,惟予一人有佚罚”,言邦若臧,邦若不臧也。《牧誓》曰:“牝鸡之晨,惟家之索”,言牝鸡若晨也。《洪范》曰:“臣之有作福作威玉石,其害于而家,凶于而国”,言臣若有作福作威玉石也……僖三十三年 《左传》曰:“寡君之以为戮,死且不朽,若从君惠而免之,三年将拜君赐”。宣十二年 《传》曰:“楚之无恶,除备而盟,何损于好,若以恶来,若以恶来,有备不败”,成二年 《传》曰:“大夫之许,寡人之愿也。若其不许,亦将见也”,皆上言“之”而下言“若”“之”亦“若”也,互文耳……[8]89

王引之把以上二例的“及”“之”释为“若”,这皆是因上下文影响而给出的训释,即这两个语词都用在文句间有假设关系的上下文语境中,并利用互文这种文章体例作为旁证。依本文看,王引之的解释只是言语段中两个语词的“意思”,还不是语言层面这两个语词的“意义”。其实,例 (1)的“及”是“至”“到”“等到”等义,比如,“及夫敦乐而无忧”意谓“至于敦乐而无忧”,“及吾无身”意谓“(等)到吾无身”,这个“及”跟其他处的“及”的意义价值具有同一性。例 (2)“之”全用在“主·之·谓”结构的小句中,这个小句和其他小句构成假设关系,但这种关系不能说由“之”带来,这个“之”跟其他处的“之”具有价值同一性,都是偏正关系的语法标记。

马建忠常为此对古代经生囿于词义个别性的做法提出批评,如 《文通》卷四云:“礼中庸:‘唯天下至诚,为能尽其性,则能尽人之性。’云云,‘能尽其性’者,犹云 ‘设如能尽其性’也,经生家既以‘能’字有假设之意。不知凡挺接上句,或重叠前文,如 ‘能尽其性’之类,皆寓有假设之语气,不必以用 ‘能’字为然也。左昭二十六文:‘能货子犹,为高氏后,粟五千庾。’韩平淮西碑:‘予不能事事,其何以见郊庙?’又董公行状:‘彼不能事君,能以从事公乎?公能事彼,而有不能事君乎?’诸引读,所有‘能……乎’,皆有假设口气。又上张仆射第二书:‘进若习熟,则无危堕之忧,退能便捷,则免激射之虞。’经生家以句内 ‘若’‘能’两字互用,即以 ‘能’解 ‘若’与 ‘若使’之明证,盖刻舟胶柱之见也”[9]。“能”本不能表什么假设关系,可受上下文影响,就把假设关系加到“能”身上。对此,胡裕树、张斌对马建忠的做法给以中肯评价:“讲求综合,借以为探索虚词多种用法之间的联系,可以启迪我们对虚词的深入研究”“研究现代汉语虚词,应该像马建忠那样,注重区别虚词本身的作用和上下文表达的意义”[10]。本文看法是,对汉语虚词的解释目标是从受不同语境或上下文制约的言语层面的意思综合归纳出虚词语言层面的意义。

研究好意义平面的单位问题对词典编纂也极其有益。讲究抽象概括是词典对义项设立的基本要求,这也是词典编纂工作长期没解决好的问题。一些字典辞书设立义项较多,虽是详密,但总嫌疏于概括,往往给出的只是语词表现在言语链中的意思。比如,《词诠》对“到”的解释列出这么两个义项[11]:

时间介词:至也,及也。例如:“汉家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏时夜祠,到明而终。”(《史记·乐书》);“如因丙子之孟夏,顺太阴以东行,到后七年之明岁,必有五年之余蓄,然后大行考室之礼。”(《汉书·翼奉传》)

介词:至也。例如:“孝文曰:朕能任衣冠,念不到此。 ” (《史记·律书》)

这两个“到”都是介词,《词诠》之所以将它分为两个义项,在于“到”之后所接的语词语法属性不同,前者后接时间词,后者后接方所词。这两个义项虽有差别但也有内在关联,很难说它们没语义价值的同一性。从“到”的历时演变说,“到”应先使用在方所词前,后来才使用在时间词前,这符合所谓认知规律,但以上诸例都是两汉时期的,很难说这个共时态的“到”的两种意义有何不同,应把它们概括为一个意义单位。王力对字典辞书编纂有一套整体思路,其中一个重要思想是“扩大词义的概括性”[12],这是有充分语言学依据的。

四、语言学的两种单位

本文上面的论述,已有意将语言学的单位分置于语言、言语两个不同的层面去讲。语言学的单位有必要从语言、言语这两个不同层面去制定,并去讨论它们间的联系。其实,将语言学的单位分为语言单位和言语单位,前人便有过这种主张,比如,前苏联语言学家斯米尔尼茨基便主张这样区分[13]。我国学者如高名凯[14]、方光焘[15]、岑运强[16]等也有这种二分的论述。然而,从今天看来,这两种单位的区别和联系却有进一步深入研究的必要。

语言和言语的区别和联系贯穿于语言学研究的始终,这种区别和联系对语言学的单位问题也产生深刻影响。据索绪尔的语言学理论,总的说来,语言是集体的、一般的、抽象的、心理的、同质的、系统的、有限的,等等,而言语则是个人的、个别的、具体的、实体的、异质的、非系统的、无限的等。这种区别不意味着二者没有联系,其实,言语是语言的外部实现形式,而语言则是从言语中抽象概括出来的。语言单位和言语单位分置于语言和言语这两种不同层面,这两种单位的区别和联系也符合这两个层面的区别和联系的基本特征。我们是从可感的言语那里发现和抓住语言这个抽象实体的,而要得到语言单位也要依赖这种可感的物质形式。本文认为,言语单位表现在言语链上,它是从这种链条中直接切分下来的,这种单位体现为物质性、个别性、差别性,而语言单位并非预知,而是依托言语单位靠一套程序得出,这其中价值起着根本作用。价值和语言单位融合在一起,语言赋予每种单位特定价值,赋予这种单位一种内在素质,相反语言一种价值也由某个单位来体现,不同价值意味着不同单位。可以说,价值是区别语言单位的依据或标尺,而价值理论是我们识别这两种单位的区别及辩证统一关系的理论基础[17]。依托言语单位这种物质实体,运用价值这个区分依据,便能得到一个个语言单位。详言之,即从言语链条上切分出言语单位,以价值为标尺将呈现为物质性的言语单位抽象为语言单位,将价值具有同一性的有差别的言语单位归为一个语言单位,而将价值对立的有差别的言语单位则分立为不同语言单位。与言语链上的言语单位不同,语言平面的语言单位具有抽象性、一般性、同一性的特征,即说到一个语言单位,它不仅符合语言的特征,即抽象性、一般性,而且抽象得到的这个单位所凭借的若干言语单位具有价值的同一性。

数学的集合观念很能说明由语言价值联系的语言单位与言语单位之间的关系,即:由语言价值决定的语言单位实则是由若干价值具有同一性的言语单位组成的集合 (set),而语言单位包含的若干具有价值同一性的言语单位则相当这个集合的元素 (members)。若用X、Y、Z等大写字母表示特定语言的不同语言单位,而这些语言单位都是包含若干元素的集合,这些元素是分属于不同语言单位的言语单位,这些言语单位可用小写字母表示,如X的x1、x2、x3等,Y的y1、y2、y3等,Z的z1、z2、z3等,语言学这两种单位的集合和元素的特征可表示为: X={x1、 x2、 x3……}、 Y={y1、 y2、 y3……}、 Z={z1、 z2、 z3……}、 ……这是说,语言单位X、Y、Z等这些集合各自包含若干言语单位这种元素,这些元素隶属不同集合,如x1或x2或x3等∈X,y1或y2或y3等∈Y,z1或z2或z3等∈Z。这些语言单位价值不同或对立,即X≠Y≠Z等,而这些语言单位包含的不同言语单位,从它们的言语属性看具有差别性,如X包含的不同言语单位有差别,即x1≠x2≠x3等,Y包含的不同言语单位有差别,即y1≠y2≠y3等,Z包含的不同言语单位有差别,即z1≠z2≠z3等,但从这些语言单位包含的若干言语单位的语言价值看,这些分属不同语言单位的若干言语单位则分别具有语言价值的同一性,如X包含的不同言语单位的价值等同,即x1=x2=x3等,Y包含的不同言语单位的价值等同,即y1=y2=y3等,Z包含的不同言语单位的价值等同,即z1=z2=z3等。各个语言单位是从若干有差别的、价值具有同一性的言语单位抽象概括出的,如:x1、x2、x3等→X,y1、y2、y3等→Y,z1、z2、z3等→Z,而言语单位则是语言单位实现在不同言语链条上有差别的个别形式,如:X→x1或x2或x3等,Y→y1或y2或y3等,Z→z1或z2或z3等。语言单位实现为有差别的言语单位,有的学者把这种过程称作“映射”的过程,本文称此为“语言的言语化”或“语言单位的言语单位化”,这主要是从说话人角度说的。

语言单位既是个集合,那么这些集合之间就有可能有共同元素,这些共同元素集在一起便成不同语言单位的交集。比如,假如语言单位X的x1、Y的y1相等,即x1=y1,那么x1或y1便是这两个语言单位的共同元素,这样的元素便能集成X、Y的交集,即:X∩Y={x1或y1}。这种语言单位的交集现象能表现在语音、语义、语法各个平面。这里分举一例做以简单说明。比如,普通话有四个调位,其中阳平、上声是对立的两个语言单位,我们知道,普通话两个上声字连读时前一上声字读的跟阳平调相似,这种现象常被解释为语流音变,或可将之置于有人论及的“音位对立的中和”理论[18]给以解释。不过,本文将这种现象视作语言单位的交际现象,即:阳平∩上声={35调},这是说普通话阳平、上声调是两个抽象的语言单位,但它们有共同的言语单位,即言语流中近似35调的声调模式。这是语音平面语言单位的交集用例。再如,上古汉语“可”“所”是两个不同语言单位,但 《经传释词》“可”下有一义项:“可,犹‘所’也。”[8]48从本文说的语言单位说,王引之这个解释自然有不妥之处,作为两个不同的集合概念,“可”“所”有着不同的语法价值,前者是个助动词,后者是充任名化标记的结构助词。但是,在诸如《大戴礼记·武王践阼》的“无行可悔”这样的言语链中,其中的“可”可释为“所”,其实此句 《说苑·敬慎》作“无行所悔”,王引之就是根据这种异文给出解释的。从本文说的言语单位说,王引之这个解释却有合理处,即“可”“所”实现在个别言语链中有共同所指,这两个语言单位在意义有交集,即:可∩所={标明被动关系}。这是意义平面语言单位的交集用例。又如,汉语语法研究中曾经流行过一种所谓“名物化”学说,这种学说认为,汉语动词、形容词做主语、宾语时便“名物化”或“名词 (N)化了”,朱德熙曾力证过这种学说的谬误[19]。用本文所论的两种单位来说,汉语的动词 (V)或形容词 (A)跟名词 (N)在综合的句法位置或功能上是对立的,但这3类词实现在具体言语链中的个别功能则有交集,即:V或A∩N={主语、宾语}。这是语法与语言单位的交集用例。

生成语言学也重视语言学抽象和具体表达层次的联结,这种理念值得大加肯定,不过,类似本文所谈的两种单位的关系,生成语言学用多种层次来解释,这种解释使问题复杂化。例如,英语复数形式的生成过程,生成音系学依次分3个表达式表示:第一是词汇表达式。这个层次的表达式如[[book]PL]、[[pin]PL]等,这是音系最初的表达式,也是最抽象的层次,这个层次由抽象的符号组成;第二是音系表达式。如[[book]s]、[[pin]s]等,这是用再调整规则将PL词汇化的过程,若用音标标写复数形态的“s”就是[z],这些词分别记做/bookz/、/pinz/等。这个层次还是抽象层次,这里的[z]还是抽象的;第三个层次是语音表达式。如books、pinz等,这是用音系规则将音系表达式中抽象的“z”实现为具体的物理发音的层次,这个层次便是实际话语的语音形式[20]。语音存在抽象层,但它归属抽象的语言层;语音也存在具体层,它归属具体的言语层,用本文说的两种单位来解释生成音系学分析的这个用例,即从语言单位说,英语复数形式是个抽象概括单位,它包括两种言语单位,即“z”和“s”,没有什么充分理由能证明“z”归抽象层,而“s”却不是,这两种形式价值具有同一性,代表英语复数形式的语言单位是从这两种言语单位抽象概括的结果,表示上可取其中任一形式的大写来表示,如:Z或S={z、s}。本文这种表达只有两个层次,一个是语言单位的抽象层次,另一个是言语单位这种具体层次,这种表示法也许更直接和妥切。对听话人说,摆在听话人面前的却不是一个个已确定好的语言单位,能直接感受到的只是一个个言语单位。语言学者的任务是从可预知的言语单位的分析开始,以价值为标尺达到得出未知的语言单位的目标。

语言学的单位问题足以使我们反思语言研究中经常使用的方法。本文根据论及的两种语言学的单位的不同特征,研究它们在方法使用上的不同讲究。具体说,得出特定语言的若干语言单位讲究概括归纳法,即从若干言语单位抽象概括出语言单位,而剖析语言单位包含的言语单位则讲究分析法,即具体分析语言单位实现在不同言语链条上的特征,言语链的不同使言语单位具有个别性,这种个别性质得联系具体言语链才能得出。布龙菲尔德指出,“对于语言,唯一有用的概括是归纳的概括”而“不是推论”[21]。语言学者对语言学采用归纳或演绎这两种逻辑方法有不同看法,对语言单位说,可能唯一可靠的办法是归纳法,而不是演绎法,因为某种语言的某个语言单位是个集合概念,这个单位的语言性质是从它所包含的言语单位中抽象归纳出来的。

[1]于秀英.索绪尔的启示——代译后记[M]//费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学手稿.于秀英,译.南京:南京大学出版社,2011:315-316.

[2]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1980:147-148.

[3]朱德熙.语法分析讲稿[M].北京:商务印书馆,2010:28-31.

[4]王红生.谈与语言事实相悖的文字现象——再谈汉语第三人称代词及其书面记号[J].忻州师范学院学报,2016(3):127-130.

[5]王红生.经济学视野之下的语言学[J].河南理工大学学报(社会科学版),2015(4):462-467.

[6]王红生.德·索绪尔的语音价值理论初探[J].通化师范学院学报,2016(12):49-54.

[7]王红生.汉语语法分析的两种单位——从汉语动词、形容词“名物化”说谈起[J].殷都学刊,2015(3):95-99.

[8]王引之.经传释词[M].南京:江苏古籍出版社,2000:89.

[9]马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983:184

[10]胡裕树,张斌.胡裕树张斌选集[M].长春:东北师范大学出版社,2005:162-163.

[11]杨树达.词诠[M].北京:中华书局,2004:47.

[12]王力.王力古汉语字典[M].北京:中华书局,2000:序.

[13]方光焘.语法论稿[M].南京:江苏教育出版社,1990:124.

[14]高名凯.语言和言语问题的争论[N].光明日报,1963-10-26(2).

[15]方光焘.体系与方法[M].北京:商务印书馆,1987:50.

[16]岑运强.再谈语言和言语、语言的语言学和言语的语言学[J].吉安师专学报,1996(3):26-29.

[17]高名凯.高名凯语言学论文集[G].北京:商务印书馆,1990:648.

[18]徐通锵.历史语言学[M].北京:商务印书馆,1991:195-200.

[19]朱德熙,卢甲文,马真.关于动词形容词“名物化”的问题[J].北京大学学报(人文科学),1961(4):51-64.

[20]徐烈炯.生成语法理论[M].上海:上海外语教育出版社,1988:126-129.

[21]布龙菲尔德.语言论[M].袁家骅,赵世开,甘世福,译.北京:商务印书馆,1980:21.

The Issue of Linguistic Units

WANG Hong-sheng

(School of Literature,Journalism and Communication,Baoji University of Arts and Sciences,Baoji,Shaanxi 721016,China)

The issue of unit is one of the core issues in linguistics.Linguistic units can be divided into two kinds:one is langue unit,and the other is parole unit.This division is based on the essential differences between langue and parole.Langue unit is not predicated but abstracted and generalized from parole unit in accordance with language value.The relationships between langue unit and parole unit which are linked by language value can be well illustrated by the concept of set in mathematics.That is to say,langue unit determined by language value is actually a set composed of many parole units with the identical value,while parole units included in langue unit with the identical value are equivalents of the elements of the set.The set property of langue unit determines that there may exist the intersection set composed of certain common parole units in different langue units,which can be embodied in phonetic,semantic and grammatical levels.

linguistic unit;language value;langue unit;parole units;set;members

H0-06

A

1674-3652(2017)05-0120-08

2017-07-20

王红生,男,陕西大荔人,博士,主要从事比较语言学研究。

[责任编辑:庆 来]