温州“铁三角”地位的分析与评价

——基于温州在全省发展位次的比较

潘哲琪 孙 娜 费 潇

(浙江省发展和改革研究所,浙江 杭州 310025)

温州“铁三角”地位的分析与评价

——基于温州在全省发展位次的比较

潘哲琪 孙 娜 费 潇

(浙江省发展和改革研究所,浙江 杭州 310025)

巩固和提升温州“铁三角”地位,必须了解温州在全省的相对发展实力和地位,找准温州发展的特色、优势和深层次问题。文章选取20项指标为研究对象,运用无量纲化方法构建浙江11市综合发展指数,探讨温州与其他地级市之间的差距。实证结果显示:(1)温州与杭州、宁波等标兵城市的差距不断扩大,与绍兴、嘉兴等追兵城市的差距不断缩小;(2)温州民间投资、社会消费和公共事业发展投入3项指标在全省数一数二,GDP、固定资产投资等7项指标居全省第三,出口、实际利用外资和城乡居民收入等10项指标在全省排名相对落后,可见温州“铁三角”地位并不稳固。

区域经济;浙江经济;温州;铁三角;综合发展指数

长期以来,浙江已经形成一种固定思维,温州就是浙江排名第三的城市。而事实上,仅以GDP来衡量,温州所谓的“全省第三”,面临被赶超的危机,若加之城市建设、社会发展等多重指标加以综合衡量,杭甬温“三足鼎立”中,温州这条“腿”还不够粗壮。因此亟须全面深入分析温州当前发展实际,为“铁三角”战略决策的制定提供参考。

一、温州在浙江省的现实地位

从经济实力、产业转型、城市能级和社会发展四个方面,选取20项指标,采取无量纲化方法建立全省11市综合发展指数。

(一)评价指标

评价指标主要包括四个方面20项指标。一是经济实力方面(9项指标):GDP、固定资产投资、民间投资、一般公共预算财政收入、出口、实际利用外资、城镇居民收入、农村居民收入以及社会消费品零售总额占GDP比重。二是产业转型方面(6项指标):发明专利授权数、从事科技活动人员数、科技费用、企业资产利润率、规模以上工业企业单位数和两化融合发展指数。三是城市能级方面(2项指标):城市首位度和经济首位度。四是社会发展方面(3项指标):万人床位数、万人医生数和公共事业发展投入比重。

(二)评价方法

采用无量纲化方法对各项指标进行处理。设定2015年浙江11市某一指标的最大值和最小值分别为1分和0分,单项指标得分=(指标数值-该指标最低值)/(该指标最高值-该指标最低值)。地级市综合发展指标=20项指标无量纲化后得分总和/20。评价指标数据主要来源于2016年版《浙江统计年鉴》、Choice数据库以及2015年浙江各设区市统计公报。

(三)评价结果

研究表明,温州综合发展指数0.56分,全省排名第三,明显低于杭州(0.94分)、宁波(0.74分),与绍兴(0.54分)、嘉兴(0.51分)差距甚微,温州正面临“标兵”渐远、“追兵”渐近的境况。

根据研究结果,笔者进一步将20项指标划分为三个档次。一是温州在全省相对领先和具有优势的指标,包括民间投资、社会消费品零售总额占GDP比重及公共事业发展投入比重。二是温州处于全省第一梯队,但与杭州、宁波仍有较大差距的指标,包括GDP、固定资产投资、一般公共预算财政收入、发明专利授权数、从事科技活动人员数、科技费用与企业资产利润率。三是温州在全省相对落后的指标,包括出口、实际利用外资、城乡居民收入、规模以上工业企业单位数、两化融合发展指数、城市首位度、经济首位度、万人床位数与万人医生数。

1.第一档次:在全省具有领先优势的指标

(1)民间投资总量列全省第二,仅次于杭州。温州民间资本充裕,是浙江民间资金最为活跃的地区之一。2015年温州民间投资2 230亿元,同比增长16.6%,比全省平均增速高7.4个百分点。温州作为全国最早探索PPP模式的城市之一,民间资本与政府、企业合作的发展模式得到了有效实践,2015年38个项目列入省PPP项目库,项目数和总投资均列全省第一。

(2)消费指数全省领先。2015年,温州社会消费品零售总额占GDP比重为57.9%,居全省首位,比排名第二的金华高5.5个百分点,比全省平均高11.7个百分点。富裕起来的温州居民消费领域日益广泛,衣着、医疗保健、交通通讯、教育文化娱乐服务和居住等消费支出不断提升。2016年温州汽车平均消费支出占全省14.6%,率先形成消费推动经济转型的态势。

(3)公共事业发展投入力度大、受重视程度高。2015年,温州科教文卫支出569亿元,占公共预算支出比重为47.5%,居全省第二,仅低于绍兴0.1个百分点。近年来,温州加强公共财政对各项社会事业均衡发展的保障作用,优先投资于人的发展,全面优化社会事业的结构和质量,人民生活水平有了长足提高,也填补了温州社会事业发展的历史短板。

2.第二档次:与杭甬仍有较大差距的指标

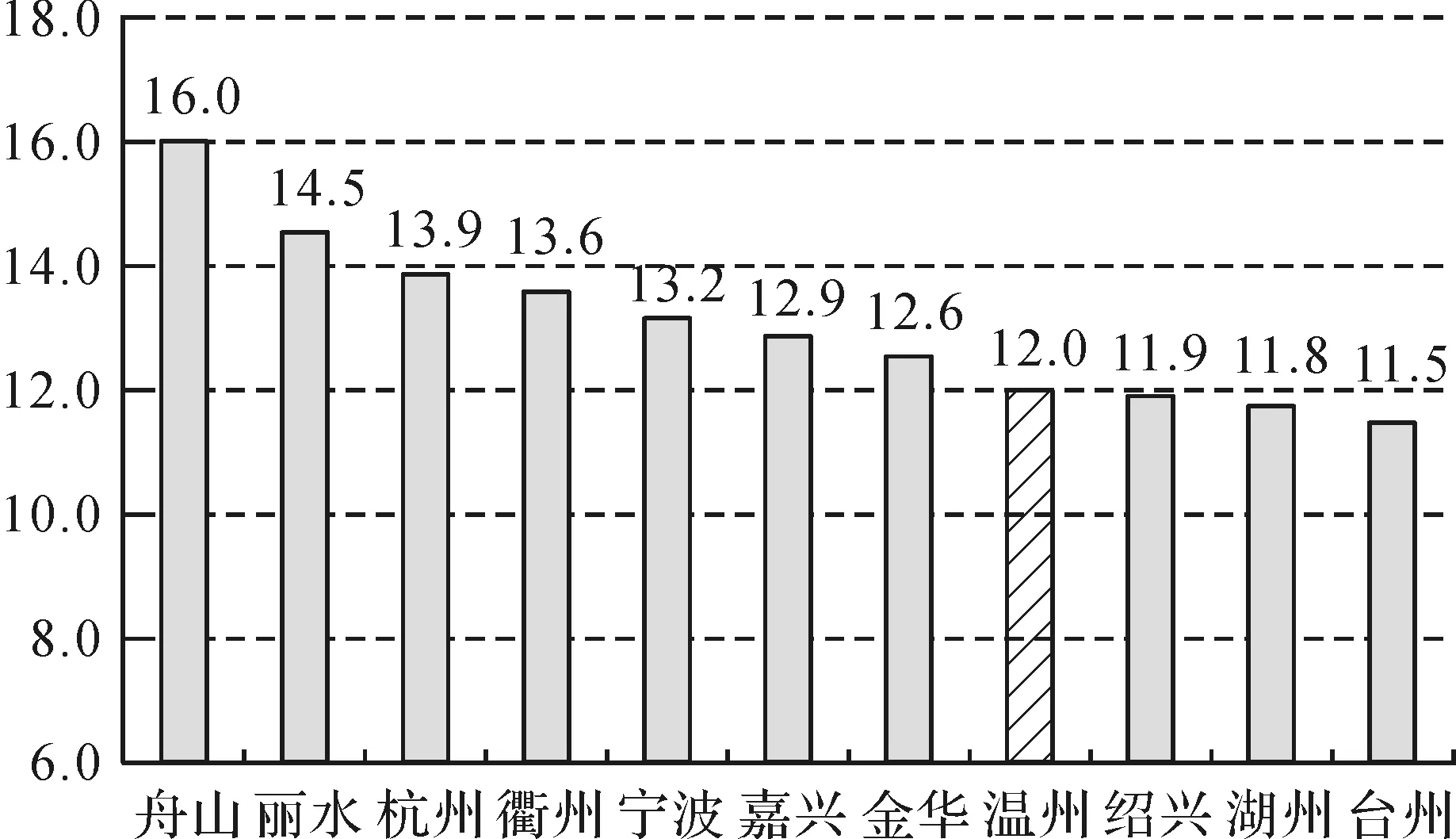

(1)经济总量居全省第三,但与杭甬的差距逐年拉大,与追兵差距不断缩小。2000—2016年,温州GDP年均增速12.0%,居全省第七(见图1)。与杭州、宁波比较,2000年温州GDP分别为两市的59.5%和69.0%,2016年分别下降到45.7%和59.1%。与绍兴、金华、嘉兴比较,2000年温州GDP分别为三市的111.2%、150.5%和152.0%,2016年分别下降到107.1%、138.8%和134.2%。

图1 2000—2016年浙江各地市GDP增速比较/%

(2)投资总量居全省第三,相对差距缩小但绝对差距进一步扩大。2011年温州固定资产投资达1 540亿元,为杭州、宁波的49.6%、64.4%;2016年温州固定资产投资达3 906亿元,为杭州、宁波的66.9%、78.7%;绝对数从2011年的相差1 565亿元和853亿元,拉大到2016年的1 937亿元和1 056亿元。

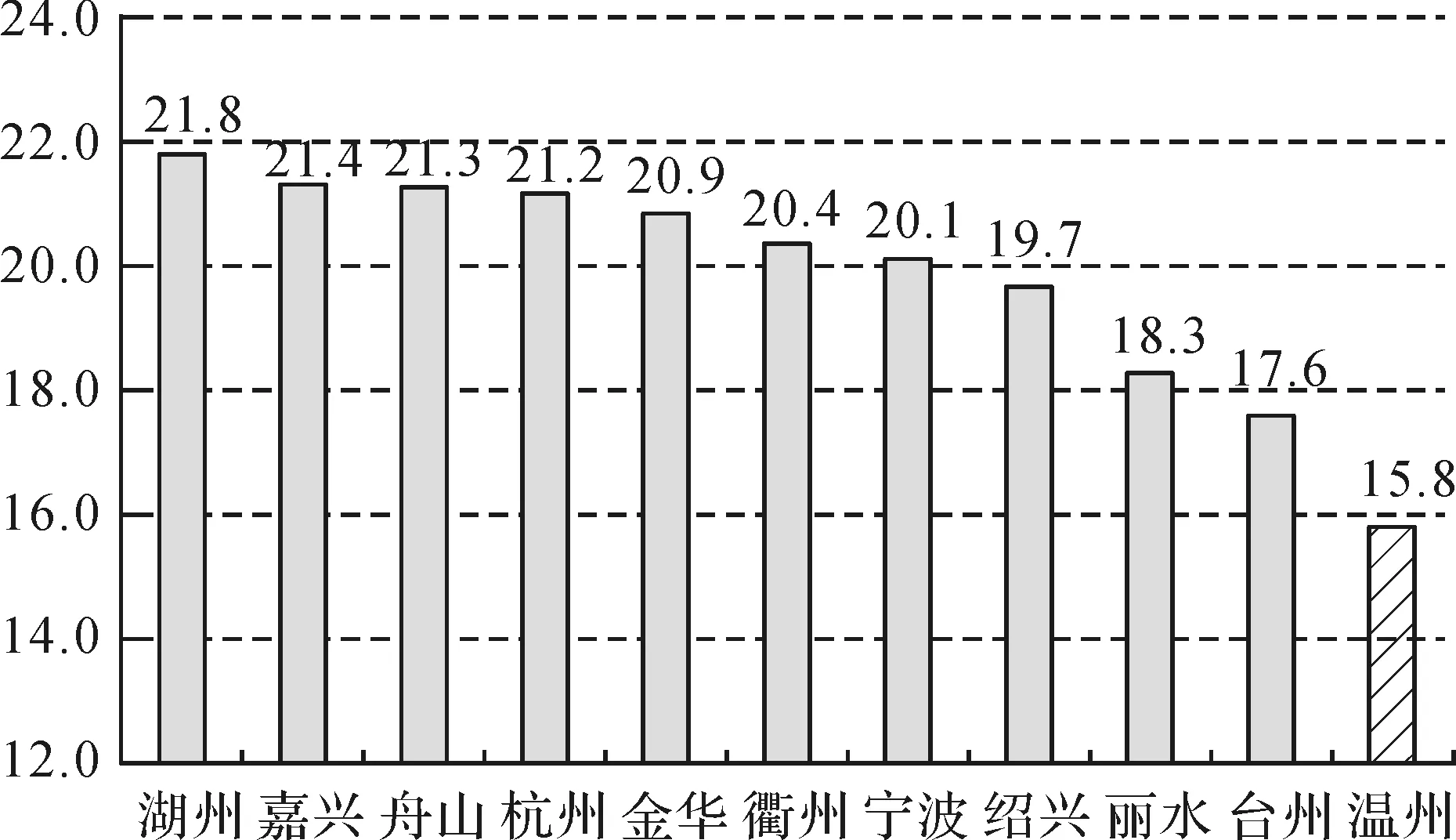

(3)地方财政收入仅为杭甬的1/3。与经济规模相比,温州地方财力一直偏弱,2000—2015年,温州一般公共预算收入年均增速15.8%,居全省末位(见图2)。2016年温州一般公共预算收入440亿元,仅为杭州、宁波的31.4%和39.5%,居全省第三。温州都市区财力统筹能力偏弱,核心区占全市一般公共预算收入比重为47%,而杭州、宁波分别为92%、70%,差距巨大。

图2 2000—2015年各地市一般公共预算收入增速/%

(4)创新发展能力仍然是短板。专利权、科技活动人数与科技费用三项指标均居全省第三,但与杭甬相比差距较大。2015年温州发明专利授权数1 802件,仅为杭州、宁波的21.7%、33.3%;科技活动人员1 381人,仅为杭州、宁波的25.3%、86.7%;科技费用3.2亿元,仅为杭州、宁波的11.1%、55.6%。

3.第三档次:温州在全省相对落后的指标

(1)城乡居民收入全省排名仅中游。2016年温州城乡居民人均可支配收入分别为47 785元和22 985元,为杭州的91.6%和82.4%,宁波的92.7%和80.4%,差距不大。但与其他设区市相比,温州城镇和农村居民收入低于杭州、宁波、嘉兴、绍兴和舟山,全省排名不容乐观。

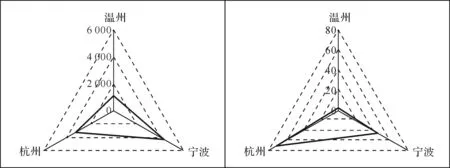

(2)外贸出口依然低迷。外贸出口对温州经济增长的拉动作用不断减弱。2016年,全市外贸出口总额1 060.4亿元,同比下降0.1%;出口依存度为21%,连续第五年下降。温州外资利用状况不尽理想,2016年实际利用外资1.88亿美元,远远落后于杭州(72.09亿美元)、宁波(45.13亿美元)和绍兴(8亿美元),增幅低于全省平均水平33.9个百分点(见图3)。

图3 2016年杭甬温出口(亿元)和实际利用外资(亿美元)比较

(3)企业规模竞争力偏低。2015年,温州15.6万家工业企业中,规上企业仅5 013家,而杭州、宁波和嘉兴分别达到6 073家、7 509家和5 154家。目前温州企业上市工作滞后,全市上市企业仅20家,居全省第七位,而杭州、宁波和嘉兴分别达到127家、73家和43家。温州很多企业尚未建立现代企业制度,经营管理面临较大的挑战。

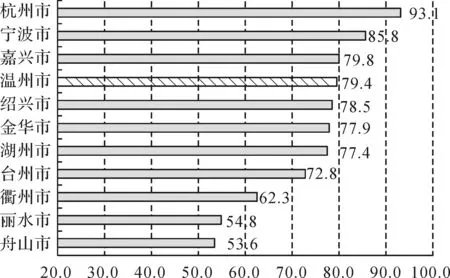

(4)两化融合发展指数居全省第四。2016年温州市两化融合发展指数为79.4*数据来源于2016年的《浙江省区域两化融合发展水平评估报告》。,分别比杭州、宁波和嘉兴低13.7、6.4和0.4分(见图4)。从分类指标来看,温州在基础环境和工业应用方面居于全省前列,但在应用效益方面排名靠后,尤其是单位GDP能耗、电子信息制造业和软件业务收入等指标明显低于其他地市。

(5)中心城区发展滞后,首位度较低。温州市区建成区面积不到杭州的一半、宁波的2/3。城市首位度即市区人口总量占全市比重,2015年温州城市首位度为20.1%,全省排名第九,而杭州、宁波分别达到52.7%、34.5%(见图5)。经济首位度即市区GDP总量占全市的比重,2015年温州经济首位度为40.8%,全省排名第七,而杭州、宁波分别达到86.8%、60.9%。

图4 2016年浙江各地市两化融合发展指数比较

(6)教育医疗事业发展相对落后。温州社会事业投入大,但绝对发展水平仍较落后。从医疗设施服务水平和人才配置角度看,温州医疗水平仍有明显短板。按常住人口统计,温州每万人医院床位数43.4张,全省排名第九,而杭州、宁波分别为81.5和54.0张;温州每万人医生数30.0人,全省排名第五,而杭州、宁波分别为48.1人和37.4人。教育改革进程差距进一步拉大。温州高等教育的原有基础好于宁波,改革开放后宁波高等教育飞速发展,目前已有16所高等院校,而温州只有11所,其中还包括3个二级学院。

图5 2015年浙江各地市城市首位度和经济首位度/%*根据《浙江统计年鉴(2016)》《2016年浙江省国民经济和社会发展统计公报》数据计算所得。

(7)温州各地区生态文明发展极不平衡。文成、泰顺等生态县环境优良,但乐清等地区生态环境并不理想,如空气质量优良率指标在全市排名末位。尤其是污水集中处理设施和收集管网等环境基础设施建设,部分地区相对滞后。当前,温州生态文明建设仍滞后于经济社会发展,特别是制度体系尚不健全,体制机制瓶颈约束亟待突破,迫切需要探索适合温州各地不同发展阶段的生态文明制度模式。

二、温州的发展优势

温州虽然不同程度存在不良现象和问题,但“温州模式”的活力仍在,温州人的创业创新精神仍在,温州的独特优势仍在。具体来看,与杭州、宁波相比,温州至少存在独一无二的六大优势。

(一)市场经济优势

“温州模式”的精髓是市场经济。“温州模式”揭示了计划经济向市场经济过渡的制度变迁规律,为中国特色社会主义市场经济体制的建立与发展创造了一个鲜活的示范样本*陈一新:《坚持和发展“温州模式”》,《政策瞭望》2014年第3期,第13页。。以民间金融为例,温州是浙江民资最活跃的地区,改革开放以来温州先后在1980年、2002年和2012年经历了三次金融改革,是全国金融改革领军者,许多金融领域创新的突破口诞生在温州。以PPP模式推进的温州S1线将于2018年投入运营,是近期一个典型的市场经济案例,也是我国首条市域铁路和国内首条制式创新的轨道交通。

(二)民本经济优势

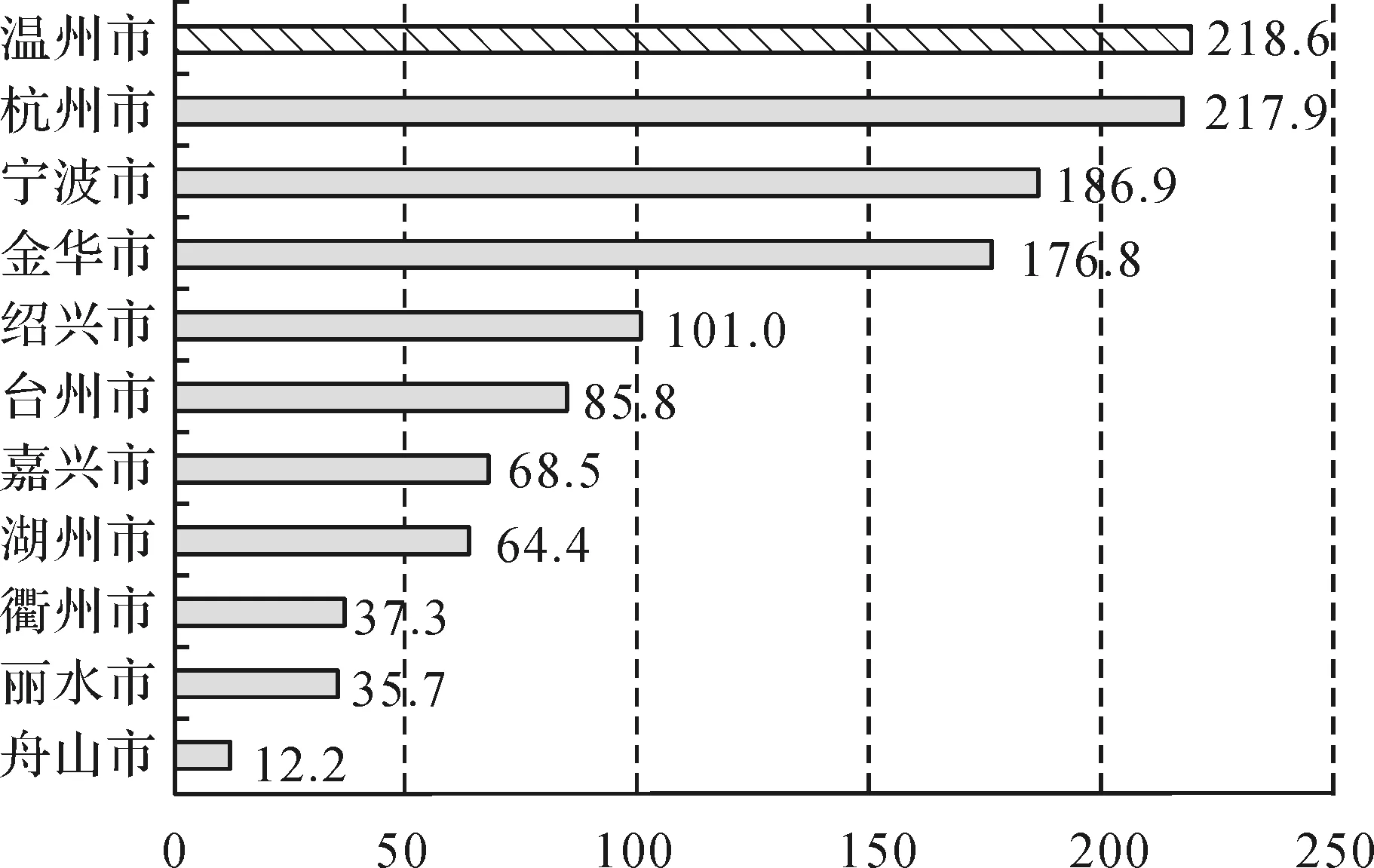

“温州模式”的本质是民本经济。全民创业成为温州经济发展的鲜明特征,民办、民营、民有、民享的经济体系是民本经济的重要内涵,造就了藏富于民的典范。2014年温州城镇私营和个体从业人员218.6万人,居全省首位(见图6);其占全社会就业人员数比重达到38.5%,居全省第二。

图6 2014年各地城镇私营和个体就业人员/万人*数据来源:Choice数据库。

(三)实体经济优势

“温州模式”的基石是实体经济。温州人从小经营起家,建成“中国电器之都”“中国鞋都”等全国性生产基地,使温州由农业社会走向工业社会*沈立江:《学习中共中央“十五”计划建议 推进浙江经济社会发展——从温州模式到浙江现象的理性思考》,《中共浙江省委党校学报》2000年第6期,第4-7页。。温州三次产业结构,制造业是根本,具有制造业诸多行业从原料、生产到加工、销售的完整产业链和空间生态。温州以市为单位集聚的产业链,为企业生产提供了时间和空间上的便利,这是很多以省为单位集聚的地区所不具备的。

(四)温商网络优势

改革开放以来,我国民间的海外市场拓展,温州人是急先锋。当前200多万在外的温州人,有68.8万人为海外温籍侨胞,约占浙江侨胞总数的1/3,分布在131个国家和地区。其中超过一半分布在“一带一路”沿线国家*范与李:《策应“一带一路”战略 打造“升级版”开放温州》,《温州日报》2016年5月2日,第3版。。这些敢于“闯市场、闯天下”、具有融入当地和自担风险的先行者,有望成为“一带一路”的先遣队员,是温州“人无我有”或“人少我多”的宝贵资源*蔡克骄:《温州人文精神剖析》,《浙江师范大学学报(社会科学版)》1999年第2期,第28-31页。。

(五)空间非均衡、多元化的后发优势

与杭州、宁波相比,温州城乡、县域差距巨大,温州城乡居民收入比为2.08,杭州、宁波仅为1.87和1.80,温州乐清市人均GDP是文成县的3.3倍,而杭州、宁波县域内差距最多是1倍多。温州的城市框架调整改革相对滞后,城市首位度不高,未来一段时间仍然是温州“城市化”的黄金时期,这些都为温州发展创造巨大的机遇。

(六)有限有为政府的优势

政府不压制、不扼杀,放手让老百姓创业,尽量不干预微观经济主体的活动,善于把握“有所为、有所不为”的时、度、效,不扮演“全能者”角色。事实上,温州政府的这一特色有助于跨越大多数地区要经历的政府简政放权的转型阶段,但政府改革之于温州的要义在于,创造更加公平的市场环境和提供更加优质的公共物品。

三、温州的发展劣势

近年来,温州的发展经历了从痛苦衰退到蹒跚复苏的变化,“温州模式”面临重大挑战,产业结构长期低端锁定,城市、社会发展与杭甬的差距不断扩大。究其原因,长期以来的多因素积累造成了温州转型发展的竞争力短板。

(一)劳动力素质难提升

温州常住人口中具有大专以上学历的比重较全省平均水平有较大差距。1982年全国第三次人口普查资料表明,温州每万人中大学文化程度的人口只及浙江平均水平的51.1%,全国平均水平的40.0%;2010年全国第六次人口普查资料表明,温州每万人中大学文化程度的人口也只是浙江平均水平的66.6%,全国平均水平的73.9%;全市制造业单位从业人员中,具有大专以上学历的员工不足两成,仅占从业人员的14.9%,人口素质仍然难改低于全国和全省的格局。

(二)创业创新人才留不住

根据温州市政府研究室公布的一份调研报告《高度重视温籍大学生“不回温”现象》,近年来温籍大学生每年有近1.5万人外出创业,就业外流率36%左右,其中具有博士和硕士学位的高学历人员外流比例高达74%和54%。三线城市工资、二线城市环境,堪比一线城市的高生活成本以及过于复杂烦琐的人情文化,是温籍学子不愿回温就业的主要原因。当前,温州每万人拥有人才数量低于全省平均水平的20%左右,平均每万名劳动者中科技活动人员为41名,不到杭州的1/3和宁波的1/2。根据实际调研了解到,对于一些高素质研发人才来讲,除了上述因素,温州缺乏相应的研发土壤和技术人才圈子,则是他们无法在温州扎根的最重要原因。

(三)温商资本待不住

一方面,资本投机活动频繁。温州资本不安于实业,炒煤团、炒房团与炒股团等遍布全国,大量资金流向地产、矿产等领域,实体经济投资占比长期低于浙江平均水平。另一方面,本土企业携资出走。因土地、人力与资金等要素价格相对较高,不少企业选择投资市外、省外。跨区域投资虽然有利于企业整体布局,但对于温州而言,无疑是优质资产流失,这在一定程度上导致温州错失产业转型升级的黄金机遇。温州资本外流现象较为严重,2015年温州本外币存款仅10.5万/人,而宁波、绍兴、金华分别为20.7万/人、14.0万/人和12.6万/人。

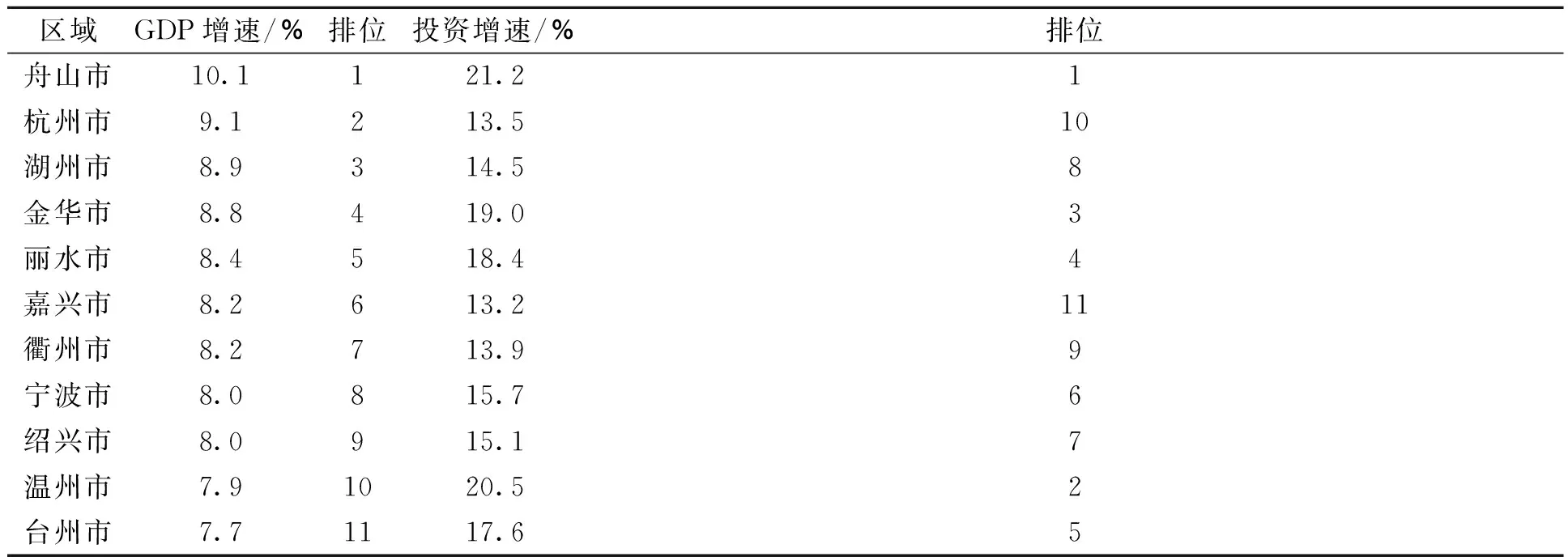

(四)要素效率未优化

一是投资效率低。2011—2016年,温州固定资产投资高速增长,投资速度居全省第二,但GDP增长居全省倒数第二,投入增长而产出并未相应增加(见表1)。2016年温州投资回报率为每亿元GDP需要投资0.77亿元,处于全省倒数第三。二是劳动生产率低。2016年温州全员劳动生产率为8.12万元/人,仅为全省平均水平的七成,规模工业劳动生产率不及全省平均的80%。三是土地产出效率低。温州园区建设用地产出强度为243万元/亩,仅为杭州的40%、宁波的20%左右。四是能源效率低。温州每千瓦时工业用电产出为23.9元,仅为杭州、宁波的75%。

表1 2011—2016年全省11市GDP和投资情况*②数据来源:历年浙江统计年鉴、统计公报。

(五)政府效率不够高

政府效率是指单位政府工作人员管理服务人口以及经济社会的能力,计算公式为地区总人口乘以GDP总量,再除以公共管理、社会保障和社会组织人数。2015年,温州政府效率为36.3,居全省第四,杭州、宁波、绍兴政府效率分别为52.6、49.1和44.8(见表2)。从经济角度来说,温州地区的公务员效率在全省范围内相对领先,简政放权、行政审批等改革卓有成效,但与杭甬绍地区相比依然不高,当然地区经济社会规模效应也是造成差距的客观原因之一。

表2 2015年浙江各地市的政府效率②

(六)传统思想打不破

温州城市化的滞后和传统的县域经济格局,事实上形成了一个传统封闭的物理空间,区域上各自为政,经济上小富即安,思想上封建守旧,长此以往,将导致温州人创业精神式微、创新意愿减弱和创造意识淡薄。温州企业对传统产业具有较强的路径依赖,不愿冒险去发展新兴产业、加快转型,对技术创新投入的积极性也不高。从社会发展角度看,难以形成开放融合的现代社会意识,社会精神趋于守旧僵化。

四、温州未来发展的对策

温州再次站到转型的历史关口上,当前亟须正视短板,发扬禀赋优势,加快重塑发展新动力与新势能。

(一)构筑“大温州”发展格局

通过空间开放、格局重塑和区域交通改善,进一步提升温州在国家区域格局中的战略地位。以温州都市区为引领,构筑“大温州”新格局,进一步加快瑞安、乐清、永嘉三地深度融入温州主城区,突出中心城市的“掌心”辐射,增强“掌心”集聚力。根据中心城市和县域不同产业的发展导向,制定产业帮扶政策,努力实现区域内资源的流通与共享,营造有利于同心圆经济齐发展的客观环境。完善社保、就业与教育等政策保障,逐步实现圈内均等化待遇,增强辖县居民对“大温州”的认同感。进一步推进平阳、苍南、文成与泰顺等县市紧凑型发展,增强与中心城市之间的交通联系功能,加快建成基础设施良好、城市管理到位、服务体系健全以及产业发展特色鲜明的中等城市,协力共推“大温州”发展。

(二)谋划新一轮战略制高点

面对国际金融危机带来的全球经济发展模式、供需关系与治理结构的深刻调整,低成本、低价格竞争的发展模式已难以为继,加快转型升级成为根本出路。广东通过加快产业转移促进地区经济协调发展,江苏通过率先发展战略性新兴产业带动产业升级,山东通过加强海洋产业建设加快海洋经济发展。温州应顺势而为,紧紧抓住“一带一路”、长江经济带等国家战略契机,积极参与区域交流与合作,提高温州在全球市场中的资源配置能力,形成温州经济新的发展动力、竞争优势与增长源泉,赢得未来的战略主动权。

(三)再造产业竞争新优势

与杭州、宁波相比,温州以轻纺、服装为代表的传统产业和劳动密集型制造业相对发达。在工业化、城市化前期以轻工业为主体,以劳动密集型产品出口为主导的经济发展阶段,这类产业具有较强的产业竞争优势,但进入工业化、城市化中后期,重化工业在GDP中的比重迅速扩大,高技术产业、战略性新兴产业和生产性服务业逐渐成为推动经济增长与经济转型升级的主要产业载体。温州的高技术产业、战略性新兴产业发展水平不及杭州和宁波。依据经济发展趋势与产业升级规律,温州应主动“腾笼换鸟”,及时果断地压缩相对过剩的传统产业与劳动密集型制造业,转移加工环节、低端产业,引导企业“留住本部、留住研发、留住高新产业”,重点培育高技术产业、战略性新兴产业和生产性服务业,推动产业转型升级。

(四)打造区域创新高地

随着人口红利的结束以及温商资本转移的加速,低成本支撑下的传统经济增长模式面临严峻挑战,创新已成为各地经济发展的主导战略,如杭州推行“创新驱动”战略,宁波实施“海洋经济”战略。温州应紧紧抓住创新发展机遇,持之以恒地贯彻“两创”总战略,把创新驱动作为新一轮经济增长的根本动力,推动以外延投入为主的“成本红利”增长模式,向以内涵提升为主的“技术创新红利”和“制度创新红利”增长模式转变。

(五)注重“两个避免、一个降低”

一是尊重市场选择和企业家智慧,避免出台过多过细的产业规划。一般来说,越是明确、详细的产业规划,其适应性越差、精准度越低。产业规划只能是带有方向性的、粗线条的发展框架,避免用定量化的行政目标代替预测性规划,避免代替企业选择市场技术方向和产品。二是避免产业集聚区、开发区过多造成的重复投资和过剩产能。当前温州市区和市域内各类开发区产业平台数量众多、定位趋同及功能重叠,存在一定程度的争夺资源和无序竞争的现象,建议进一步整合、提升各类平台,园区要聚焦精细分工、量身定制和制造服务化,抢占更高利润率,而非市场占有率。三是进一步降低温州区域的创业成本,扶持重心从大企业逐步向科创小微企业转移。当前,产品日趋差异化、个性化,更新速度大大加快,小企业由于其机动灵活的特点,更能适应这一变化,从而成为最具创造性的力量。在这种背景下,不应再以规模为考核导向,而是真正将扶持重心从大企业转移到具有发展潜力和创新价值的小企业上来。

Analysis and Evaluation of Wenzhou’s “Iron Triangle” Status:Comparison of Wenzhou’s Development Rank in Zhejiang Province

PAN Zheqi, SUN Na & FEI Xiao

(ZhejiangDevelopmentandReformResearchInstitute,Hangzhou,Zhejiang, 310025,China)

To consolidate and enhance Wenzhou’s “iron triangle” status, it is necessary to understand the relative development strength and status of Wenzhou in the province, and to identify the characteristics, advantages and deep-seated problems in Wenzhou’s development. This paper chooses 20 indicators as the research object and uses the dimensionless method to construct the comprehensive development index of 11 cities in Zhejiang, and discuss the gaps between Wenzhou and others. The empirical results show that: (1) the gap between Wenzhou, Hangzhou and Ningbo is expanding, though its gap with Shaoxing and Jiaxing is decreasing; (2) three indicators of private investment, social consumption and public utilities development of Wenzhou are among the top two in the province, whereas the GDP, fixed assets investment and other indicators are in the third, and the actual foreign capital use, urban and rural residents income and other 10 indicators are relatively low in the province. The results show that Wenzhou’s “iron triangle” status is not stable.

regional economy; Zhejiang economy; Wenzhou; iron triangle; comprehensive development index

10.3969/j.issn.1671-2714.2017.05.007

(责任编辑陈汉轮)

2017-06-20

潘哲琪,女,浙江湖州人,硕士,研究方向为区域经济。