盛世马政*——《大唐开元十三年陇右监牧颂德碑》的政治史解读

唐代马政被视为传统马政的巅峰,而被后世所盛赞的唐马政,其实特指安史之乱爆发以前的唐朝前半期。[1]关于唐马政的研究,近年来成果颇丰。大体来看,这些研究主要可分为监牧及使职制度、马匹的管理使用、马政与禁军及胡人三个方面。其中监牧及使职制度研究的相关综述,参见李锦绣:《“以数纪为名”与“以土地为名”——唐代前期诸牧监名号考》,载中国社会科学院历史所隋唐宋辽金元史研究室编:《隋唐辽宋金元史论丛》第1 辑,紫禁城出版社2011年版,第127—142 页。关于马匹运用管理的成果综述,参见牛来颖:《大谷马政文书与〈厩牧令〉研究——以进马文书为切入点》,载中国社会科学院历史所隋唐宋辽金元史研究室编:《隋唐辽宋金元史论丛》第6 辑,上海古籍出版社2016年版,第110—111 页。关于马政与政治斗争的成果目前尚未见专门综述,主要成果有马俊民、王世平:《唐代马政》,西北大学出版社1995年版;〔日〕山下将司:《唐の監牧制と中国在住ソグド人の牧馬》,《東洋史研究》第66 卷第4 号;〔日〕山下将司:《隋·唐初の河西ソグド人軍團》,《東方學》第100 辑;〔日〕林美希:《唐前半期の閑厩体制と北衙禁军》,《東洋學報》第94 卷第4 号;〔日〕林美希:《唐代前期における北衙禁军の展開と宫廷政変》,《史學雜誌》第121 编第7 号。开元十三年,玄宗在泰山举行了封禅仪式,宰相张说撰写了《大唐开元十三年陇右监牧颂

德碑》(以下简称《监牧颂》)[1]《监牧颂》全文在《唐文粹》、《张燕公集》、《文苑英华》、《全唐文》中均有收录,差异不大。张说:《大唐开元十三年陇右监牧颂德之碑颂并序》,《唐文粹》卷22,中国国家图书馆编:《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第945 册,国家图书馆出版社2013年影印明嘉靖八年晋藩养德书院本,第191 页;《张燕公集》卷11,文渊阁《四库全书》第1065 册,台湾商务印书馆1986年影印本,第744—745 页;《文苑英华》卷869,中华书局1966年影印本,第4584 页;《全唐文》卷226,中华书局1983年影印本,第2283 页。点校本见张说著、熊飞校注:《张说集校注》卷12,中华书局2013年版,第621—639 页。校注者推测该文应撰于封禅次年初舆驾返回长安之后,但颂文题目既已明言开元十三年的时间点,则不妨将其撰写时间就定为封禅当年。,其中关于唐代马政的起源与发展叙述,成为后世记载的基本模板,影响至深。[2]关于唐马政的几种主要史料罗列比勘,参见李锦绣:《唐前期马政》,载氏著:《唐代制度史略论稿》,中国政法大学出版社1998年版,第309—338 页;冯立君:《唐朝陇右监牧设置考》,《中国学报》第75 号,第403—424 页。然而这篇颂文并不等同于真正的历史事实,笔者曾就其中关于唐马政起源的记载进行了辨正剖析,指出所谓贞观初徙马,“其史实原型是贞观二十三年高宗即位以后进行马政改革”,张万岁“勾当群牧”也“只是历次马政人选变动之一,旨在为太宗次年东封做准备”,且其任职后期“已逐步丧失对马政的实际统领”,而《监牧颂》的根本意图在于“确立唐马政起源及发展的法统”。[3]王炳文:《书写马史与建构神话——唐马政起源传说的史实考辨》,《史林》2015年第2 期。事实上,不仅唐马政的起源是一种被建构的政治神话,其后的发展历程同样被《监牧颂》以降的文本蒙上了神秘色彩,隐去了背后的历史实情。进一步讲,《监牧颂》本身就是玄宗朝中期政治斗争之下马政嬗变的产物,其撰写背景与所含信息反映出当时的政治走向。有鉴于此,本文拟从政治史的视角入手,对《监牧颂》有关唐前期马政谱系的记载进行史实还原,对其撰写的政治目的、蕴含的派系斗争进行重新审视。

一、唐前期的国家祭祀与马政变革

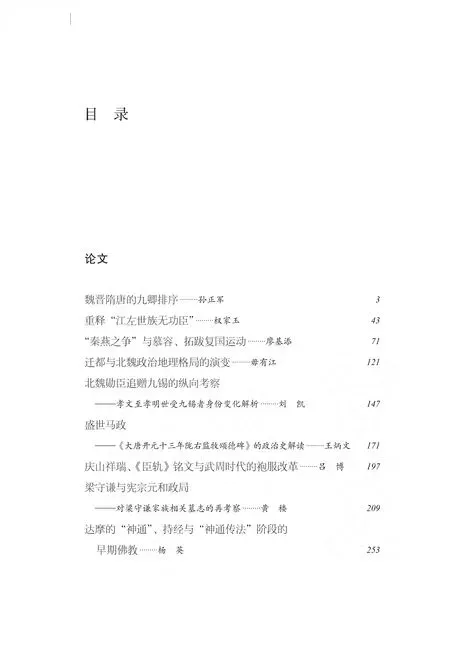

开元十三年玄宗在泰山举行的封禅是《监牧颂》撰写的政治背景,因此它也是解读这一文本的钥匙。所谓“国之大事,在祀与戎”,东封泰山是历代君主梦寐以求之事,昭示着国运昌盛、天下太平。欧阳修指出:“《文中子》曰:‘封禅,非古也,其秦、汉之侈心乎?’盖其旷世不常行,而于礼无所本。”[1]《新唐书》卷14《礼乐志四》,第349 页。关于唐代封禅研究,参见雷闻:《郊庙之外——隋唐国家祭祀与宗教》,生活·读书·新知三联书店2009年版,第133—219页;牛敬飞:《五岳祭祀演变考论》,清华大学博士学位论文,2012年。或认为“巡狩与封禅既是天子宣示统治的礼仪,更是一场关切时政的非常态政治运作”[2]牛敬飞:《五岳祭祀演变考论》,第134 页。。从严格的礼制意义上来说,封禅不属于常礼,它是非常时期的一种特定盛大举动。与一般的祭祀仪式不同,封禅象征着帝王的最高功业,既有敬天告祖的“祀”,也离不开昭示军容的“戎”。马政作为最能体现仪仗与军备的要素,也就随之备受重视。如果就具体发生因由来讲,为世人所乐道的唐代数次马政盛举,事实上只是当时政治事件的一个副产品。唐代前期,太宗、高宗、武后、玄宗均有过封禅之举或筹备工作。与之相伴,则是几次重要的马政变革(表1)。

表1 唐前期国家祭祀与马政变革对比

续表

对比上表我们发现,唐前期的历次马政变革,或多或少都与同期的国家祭祀存在一定关系。要而言之,上述事件可按时代分为太宗、高宗、武后、玄宗四个阶段,我们先对其依次进行简要的考证和补充。贞观十五年张万岁受领马政是首次以专人负责全国马政,一个重要目的就在于准备来年的封禅。贞观二十一年正月又拟行封禅,八月太宗在北上灵州途中,于监牧重地西瓦亭检阅了马政,既以震慑新附灵州的敕勒诸部[1]《资治通鉴》卷198“贞观二十年九月”条:“九月,上至灵州,敕勒诸部俟斤遣使相继诣灵州者数千人,……上为诗序其事,……公卿请勒石于灵州。”(第6239—6240 页),又为准备随后的封禅大典。尽管太宗朝最终未能举行封禅仪式,但马政与祭祀的关系却显而易见,而这也成为唐马政起源的传说来源之一。

与太宗相比,高宗对于封禅更为热衷。显庆二年斛斯政则兼知陇右左十四监等事,显然有为十月讲武筹备的考虑。麟德元年十二月,张万岁因受上官仪案牵连而免官,一年以后高宗封禅于岱岳。《斛斯政则墓志》载:“属仙闾望幸,诏跸言巡。朝万国于云亭,合百神于岱屺。告成既毕,大赍有加。乾封元年,拜清河县开国子,食邑四百户。”[1]《唐代墓志汇编续集》咸亨005《大唐故斛斯君墓志铭》,第186 页。据此推测,张万岁免官后斛斯政则应全权接任其马政事宜,并在东封中贡献卓著。永隆二年一度出现的“夏州群牧使安元寿”长期以来令学界颇感困惑,有学者甚至因此认为夏州群牧是一个单独的群牧系统。[2]马俊民、王世平:《唐代马政》,第13 页。从目前掌握的史料来看,我们还很难说存在一个固定的“夏州群牧”。唐长孺认为“夏州牧马之死失,由于突厥之叛,群牧使盖都计始叛以至平定期间损耗之数以奏之”[3]唐长孺:《唐书兵志笺正》卷4,科学出版社1957年版,第116 页。,他注意到了当年马匹巨额损耗与阿史德温傅叛乱的关系,深具见地。不过夏州群牧使的设置因由,则需要进一步结合此前的封禅意图进行分析。如表1所示,调露元年七月高宗曾打算冬至在嵩山举行封禅,同年唐朝于夏州境内设置了鲁、丽、塞、含、依、契六胡州,用以安置内附的粟特人。[4]关于六胡州的城址考察,参见朴汉济:《唐代“六胡州”州城的建置及其运用——“降户”的安置和役使的一个类型》,《中国历史地理论丛》2010年第2 期;穆渭生:《唐代设置六胡州的历史地理考察》,《唐都学刊》2007年第3 期;王乃昂:《六胡州古城址的发现及其环境意义》,《中国历史地理论丛》2006年第3 期。高宗朝末年,全国马政分为陇右、秦州、原州、盐州、岚州几个独立系统,其中陇右、秦州诸牧监系由隋代的苑川十二马牧和二十四军马牧发展而来[5]王炳文:《唐代牧监使职形成考》,《中国史研究》2015年第2 期。,关系相对较为密切,其地域又与盐、夏诸州较远;而原州一带则亦有粟特家族盘踞养马[1]关于固原粟特人家族与唐代马政,参见罗丰:《固原南郊隋唐墓地》,文物出版社1996年版,第206—216 页。,因此我们结合设置时间、管辖地域等因素综合判断,这里的夏州群牧使很可能旨在清点、管理以六胡州为中心的关内道诸牧监,亦即原、盐、夏及六胡州诸牧监。山下将司认为安元寿的家业与其世代经营马政有关[2]〔日〕山下将司:《唐の監牧制と中国在住ソグド人の牧馬》,《東洋史研究》第66 卷第4 号,第65—78 页。,这可能是安元寿出任夏州群牧使的一个重要原因。《安元寿墓志》载:“麟德元年,又加授左监门卫中郎将。二年,告禅云郊,升中岱岳。公亲于坛上供奉,恩诏加授忠武将军。”[3]《唐代墓志汇编续集》光宅003《大唐故右威卫将军上柱国安府君墓志铭并序》,第272 页。关于《安元寿墓志》的录文,并参见陈志谦:《唐安元寿夫妇墓发掘简报》,《文物》1988年第12 期;〔日〕福岛惠:《“安元寿墓誌”(唐·光宅元年)訳注》,载〔日〕森安孝夫主编:《ソグドからウイグルヘ——シルクロード東部の民族と文化の交流》,汲古书院2011年版,第141—174 页。据此来看,麟德三年随高宗登封岱岳的并非只有当时的马政长官斛斯政则,还包括左监门卫中郎将安元寿。这一职级与开元十三年东封时的诸位牧监使相类,很可能兼任着某一监牧系统的副职,实际负责当地牧监。笔者颇疑安元寿自麟德以后一直负责原、盐、夏及六胡州诸地牧监,这一区域的牧监正是后来突厥历次南下重点抢掠的对象,受到阿史德温傅叛乱影响而减损马牧实属情理之中。安元寿在调露、永隆年间担任的“夏州群牧使”,应是在高宗拟封嵩山和管控初设的六胡州双重因素下形成的临时勾检性马政职务,但他对于盐、夏诸州的牧监管理权,却很可能此前即已存在。

则天武后对于封禅的追求世所周知,只不过她选取了嵩山作为封禅地点。约在神功元年(697),李道广“入为殿中监、同凤阁鸾台平章事”并兼任陇右诸牧监使[1]《旧唐书》卷98《李元纮传》,第3073 页。,其职事官品级较此前有明显升高。从目前出土诸方墓志来看,独孤思行、韦衡等人担任西使、北使等职最早也在700年前后[2]《唐代墓志汇编续集》开元075《故洋州刺史独孤府君墓志铭并序》:“试尚乘奉御兼陇右西使,又迁洮、迭、原三州上佐,再任奉御,兼知北使。”(第504 页),陇右诸牧监与秦、原二州辖下诸监合并为陇右群牧,并划分出西、南、北、东四使。[3]王炳文:《唐代牧监使职形成考》,第60—62 页。这四使的划分,除了管理上的考虑外,可能还与武则天的佛教信仰有关。据《元和郡县图志》,“南使在原州西南一百八十里,西使在临洮军西二百二十里,北使寄理原州城内,东宫使寄理原州城内”[4]《元和郡县图志》卷3《关内道·原州·监牧》,第59 页。关于西、南两使的位置,学界已有明确考证,参见陈守忠:《陇上长城调查之二——静宁至华池段》,《西北史地》1986年第1 期;陈守忠:《定西县建置沿革考》,《西北大学学报》1989年第1 期;祝世林:《唐代的陇右牧与八马坊》,《西北史地》1992年第2 期。。按理说,西使驻地陇西与南使驻地秦州处在同一纬度,不存在谁更靠南的问题,而北使与东使又都在原州城中,若是完全由地理方位予以命名,总不免有牵强之感。佛教中有四大天王,分别为北方多闻天王、东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王。武后封禅嵩山前一年的九月,武则天“加尊号天册金轮圣神皇帝”[5]《旧唐书》卷6《则天皇后纪》,第124 页。,实现了她要做转轮王的夙愿。约在同一时间,陇右群牧分为四使。这不由使我们怀疑,这四个方位混乱、辖监参差名目上却又整齐划一的牧监使,其划分命名很可能来自于佛教四大天王的启发。封禅之后,殿中监兼陇右诸牧监使李道广同凤阁鸾台平章事,陇右诸牧监使的职事官品级明显提高。

玄宗朝的国家祭祀与马政举动都最为密集。开元二年姜晦关于以空名告身往六胡州市马的上疏在历史上极为著名,但学界同样忽略了此举的祭祀背景。当年祈祭的原因在于关中久旱,唐前期历次精减御马都与灾异、政变有关[1]〔日〕林美希:《唐前半期の閑厩体制と北衙禁军》;王炳文:《书写马史与建构神话——唐马政起源传说的史实考辨》。,此次也不例外。之所以从六胡州市马而非陇右牧进马,除了《监牧颂》所谓“垂拱以后二十余年,潜耗大半”的原因外,或许还有刻意引进良种马的意思。开元十一年玄宗北巡前不久,张景顺自尚乘奉御擢升原州别驾,而开元十三年东封时张景顺已为秦州都督。随着开元中期两次国家封禅的筹备,张景顺也实现了官职上的三连跳,自尚乘奉御而原州别驾,直至秦州都督,成为王毛仲之下实际总领唐朝马政的第一人。此后随着王毛仲、张景顺的失势,开元十九年、二十年的亲耕和巡狩已经是牛仙客和韦衡分司正副了。

综上所述,我们发现唐前期的马政变革与国家祭祀存在密切关系。在这一系列变动中,并非所有都是缘于封禅祭祀,其中的军事、政治考虑也不容忽视,但大型国家祭祀往往是一个契机,促使马政体系发生改变。

二、马政人事:《监牧颂》的政治谱系建构

既然唐马政的历次变革有其现实的政治原因,那么何以《监牧颂》所叙述的马政发展史却在无形中成为后世的不刊之论?这正是由于该文本特殊的政治属性。张说在撰写该篇颂文时,唯一的任务是通过马的谱系确立人的历史,在东封泰山的特定历史背景下呼应主旋律,构建起一个唐朝历史发展的法统。要而言之,《监牧颂》有如下几个核心思想。

首先,凸显唐朝的历史地位。借马政讲人事,以前代颂本朝,通过叙述历史时期的马政发展,凸显唐朝的历史地位。《监牧颂》马政发展的宏观叙述,与唐前期官修史书对于两汉魏晋南北朝以来的历史观是一脉相承的。欧阳修在《新唐书·兵志》中开宗明义地指出:“监牧,所以蕃马也,其制起于近世。”[1]《新唐书》卷50《兵志》,第1337 页。这里的“近世”指汉代。[2]唐长孺:《唐书兵志笺正》,第109 页。与文忠公明显不同的是,张说将国马牧养的历史追溯到了两周,在周制的框架下叙述了闲厩制的起源。[3]《监牧颂》的整篇叙述,其实都套用了《周礼·校人》的行文模式,其中如篇首“校人掌王马之政”,以及其后“春祭马祖”等四句,更是在照抄原文的基础上逐条演绎。参见(清)孙诒让撰,王文锦、陈玉霞点校:《周礼正义》卷62《夏官·校人》,中华书局1987年版,第2603—2623 页;《张说集校注》卷12,第634—636 页。随后称“秦并一海内,六万骑之国马尽归之帝家”,对比之下“周制陋矣”。接下来是汉武拓边,“雄卫霍张皇之势,勒兵于塞上”,当时“厩马有四十万匹”,盛极一时。此后的“东汉魏晋,国马陵夷”,一笔带过。在张说笔下,马政再盛已到了北魏孝文帝迁都,所谓“胡马入洛,蹴踏千里”。最后述及本朝,自乱离而起,百废待兴。我们看到,张说为唐以前的国马牧养史拟出了一个脉络清晰的谱系,而这个谱系又对应了历史上的重大事件和王朝兴衰。虽是在记述马政发展,实际是讲人事。事实上,唐马政无论从体系还是规模来讲,正是直接承袭于周、隋两朝。北周末年御马牧养机构骅骝牧的壮大、隋代完备的陇右牧建制,以及诸牧长官品级规定,都对唐朝马政产生了深远影响。[4]《隋书》卷28《百官志下》:“陇右牧,置总监、副监、丞,以统诸牧。其骅骝牧及二十四军马牧,每牧置仪同及尉、大都督、帅都督等员。”(第789 页)参见王炳文:《唐代牧监使职形成考》,第52—56 页。所以说,《监牧颂》的首要目的并非如实记载制度因应,而是以前史铺陈唐兴、借马政叙写人事。

其次,颂扬玄宗的中兴业绩。确立本朝马政发展谱系,将本朝历代君主与马政联系起来,以马政兴衰述政治变迁,突出玄宗政绩。对于高祖及唐之初建,张说用“接周隋乱离之后,承天下征战之弊”予以概括,将这一时期定性为筚路蓝缕的草创期。因此在张说这里,赤岸泽徙马是一种象征,他并没有将其明确放在武德或贞观年间,而是以之作为唐朝初创的标志。张说将贞观至麟德作为唐马政的鼎盛期,既照应了张万岁的任职期,也将高宗朝划分为前后两个时期。然而张说在这里其实混淆了三个不同的概念,即张万岁勾当群牧的时段、赤岸泽徙马的时间,以及贞观至麟德的初唐盛世。如前所引,张万岁在贞观十五年方得自尚乘奉御擢升太仆少卿,“勾当群牧不入官衔”。但赤岸泽徙马的典故已被证明是张说对贞观二十三年秋减损御马之事的移花接木[1]《册府元龟》卷621《卿监部·监牧》:“(贞观)二十三年,以厩马糜费,留三千匹,余并送陇右。”(中华书局1982年版,第7478 页)参见王炳文:《书写马史与建构神话——唐马政起源传说的史实考辨》,第74—79 页。,且贞观十五年(641)至麟德元年(664)仅有24年时间。而我们发现如果从贞观元年(627)算起,到麟德三年(666)东封泰山恰好是40年时间。[2]罗丰已注意到这个问题,指出“贞观至麟德没有四十年的时间”。细审《监牧颂》我们可以看出张说在撰文时对于具体数字采取了纪实态度,如对唐马勃兴时的数量不惜加上六千之零数以求周详,而玄宗朝初年及东封时的马数变动也实事求是,24 万与43 万并无对称关系,以“垂拱以后二十余年”代指武周。这让我们有理由相信这里的“四十年间”也是实指。参见罗丰:《固原南郊隋唐墓地》,第212 页。尽管这三种因素均于史有征,但当它们经张说之笔叠加后,就产生了新的意义。之所以将这段盛况的时间下限定为麟德,除了张万岁于麟德元年十二月被免官之外,更为重要的恐怕在于隐指麟德三年正月的东封。这是唐朝建国后的首次封禅,在张说的马政谱系中,它标志着唐朝第一段马政盛事的终结。之所以不予明言,一方面是文体字数所限,另一方面则是由于此次封禅其实是高宗与武后势力妥协的产物,当时的亚献、终献由武后、越国太妃燕氏率六宫女流完成,于礼不合,据说“群臣瞻望,多窃笑之”[1]《新唐书》卷14《礼乐志四》,第351 页。。在此之后,武氏权力日益膨胀。而颂文以“垂拱之后二十余年”代指武周时期,以“潜耗大半”概括了当时的马政惨状,对武周政权基本持否定态度。其实,开元东封时的马政划分,正来自于武周时期。在一扬一贬之后,颂文落到了真正的主角——玄宗身上。所谓“登大宝,受灵符。水瑞感而河龙出,星精应而天驷下”,古人习惯于将龙、马并称,即是说玄宗继位而马政兴盛的时运也已到来。“元年牧马二十四万匹,十三年廼四十三万匹”,张说在这里很讨巧地借用了《左传》卫文公中兴的典故。[2]王炳文:《书写马史与建构神话——唐马政起源传说的史实考辨》,第84—85 页。

再次,国马为君主所有。在张说的笔下,无论是初得“大备”的周制,还是兼并海内的秦制,抑或允称盛世的汉武,都在强调马匹为君主所私有。是以本文开篇即借《周礼》提出了“王马”的概念,称“校人掌王马之政”,孙诒让释为“掌王马之政者,官所畜之马以给王事者,别于民马,谓之王马,亦即《驭夫》,所谓公马也”[3]《周礼正义》卷62《夏官·校人》,第2603 页。,是很允当的。无论是家臣出身的王毛仲,还是代掌群牧的张景顺,他们都只是替玄宗牧养马匹。后来杜甫在《天育骠骑歌》中也提到了“天子之马”的说法,并历叙“伊昔太仆张景顺,监牧攻驹阅清峻。遂令大奴守天育,别养骥子怜神峻”,集中反映出时人对于马政的认识。此处“大奴”所指多有聚讼,较为普遍的意见是指王毛仲。如顾炎武便认为杜甫是“斥毛仲为大奴,而归其功于景顺”,以“诗人之笔而追黜陟之权”。[4](明)顾炎武著,黄汝成集释,栾保群、吕宗力点校:《日知录集释》卷27《杜子美诗注》,上海古籍出版社2006年版,第1559 页。谢思炜认为“以‘大奴’称奴罕见,令奴守监牧,亦不合唐制”[1](唐)杜甫著,谢思炜校注:《杜甫集校注》,上海古籍出版社2016年版,第53 页。。至于字养“天子之马”的“天育”,无疑是仗内厩马。[2]关于唐代御马的仗内与仗外之辨,参见李锦绣:《唐前期马政》,载氏著:《唐代制度史略论稿》,第309—338 页。天宝六载(747)杨慎矜案牵涉之人有天马监万俟承晖[3]《册府元龟》卷933《总录部·诬构第二》,第10999 页。,而另一则史料则记作“天马副监”[4]《新唐书》卷134《杨慎矜传》,第4564 页。。按照玄宗朝的马政制度,群牧都使是陇右牧的实际最高长官,但当与总揽全国马政的陇右群牧使并论时,则为区别而称“群牧都副使”。此处“天马监”与“天马副监”的关系,可能与此相类,颇疑天马监在名义上仍归闲厩使统辖。因此,杜诗中的“天育”,很可能就是史书中提到的“天马监”。我们看到,无论张说还是杜甫,都在强调“天子之马”的观念。这并非一个空名,而是与玄宗朝的马政实情密切相关。王世平指出,马政在唐中期出现了宫廷化的趋势[5]马俊民、王世平:《唐代马政》,第23 页。,张说的《监牧颂》正是这一时代背景下的产物。所谓一朝天子一朝臣,唐马政的数次变更,也反映出几任皇帝对于不同心腹的选择。太宗朝马政选择了马邑豪杰出身、力助秦王平定天下的心腹旧臣张万岁[6]《旧唐书》卷55《刘武周传》载武周“与同郡张万岁等十余人”斩马邑太守王仁恭起兵,武德三年“尉迟敬德、寻相、张万岁收其精兵,举介州及永安来降”(第2253—2254 页)。一般认为其与马政元勋张万岁为同一人。参见汪篯:《唐初之骑兵》,载《汪篯隋唐史论稿》,中国社会科学出版社1981年版,第240 页;姜伯勤:《隋末奴军起义试探》,《历史研究》1963年第4 期;王炳文:《书写马史与建构神话——唐马政起源传说的史实考辨》,《史林》2015年第2 期。;高宗朝马政则是翠微宫兵变坚定扈从、随后专知左监御马的斛斯政则[7]据《斛斯政则墓志》,其于贞观十八年统领百骑,隶属程知节麾下,“廿三年,又从幸翠微宫。……俄而宫舆晚出,钟鼓辍音。……皇上纂膺凤历,光启鸿基。乃睠勋贤,式超名级。除云麾将军、行右监门中郎将,累迁左监门将军”,是高宗继位的元从功臣。《唐代墓志汇编续集》咸亨005《大唐故斛斯君墓志铭》,第186 页。;武周时期政治纷扰,但李思文、李道广诸人也正是以武后心腹出任群牧使[1]李思文曾再任太仆少卿,并得赐姓武氏,深受武后信任(《资治通鉴》卷203“垂拱元年正月”条,第6433 页),武周革命前夕升任地官尚书(《资治通鉴》卷204“天授二年一月”条,第6471 页)。相关事迹参见周绍良主编:《唐代墓志汇编》垂拱068《大唐冀州刺史息武君墓志铭并序》(上海古籍出版社1992年版,第777—778 页)、永淳003《大唐鄜州司仓参军事李君亡妻裴氏墓志铭并序》(第686—687 页)。;至于玄宗朝,则无疑是如日中天的龙兴旧臣王毛仲,韦衡、韦衢的韦氏家族,还有深得晚年玄宗宠信的安禄山。可见唐前期历代君主都会选择忠于自己的心腹之臣管理马政,除与皇帝之间保持高度信任之外,此辈无疑需要精于马匹字养。他们的升降浮沉只是不同时期政治斗争的副产品,只要不是像王毛仲那样居于政治旋涡中心,基本都会长期实际掌控唐朝的马政。例如高宗朝马政宠臣斛斯政则,其年齿与马政元勋张万岁相仿[2]据墓志知斛斯政则生于隋开皇十年(590),太宗东征时自王世充麾下降唐,武德九年已为尚乘直长。《唐代墓志汇编续集》咸亨005《大唐故斛斯君墓志铭》,第186 页。,贞观初年即为太宗宫中养马[3]《旧唐书》卷74《马周传》载周早于贞观六年即上疏直斥“韦槃提、斛斯政则更无他材,独解调马”(第2615 页),知斛斯政则当时已为太宗宠臣。。再如韦衡系玄宗东宫旧臣,在张景顺免官前便久承恩渥。[4]张景顺约于开元十九年或稍早免官,玄宗遂擢升其东宫旧臣、时任原州别驾兼知陇右北使韦衡为群牧都副使,实际执掌马政。相关考证详见本文第三部分。

最后,戎事固然重要,礼仪更不可缺,《监牧颂》的最高追求并非“昭武备”,而是崇礼制,借马政来强调现实政治中的秩序。在张说看来,国马数量并不与盛世画等号。颂文中提到的北魏引胡马入洛是中古马政史上的一次壮举[5]《魏书·食货志》:“世祖之平统万,定秦陇,以河西水草善,乃以为牧地。畜产滋息,马至二百余万匹,橐驼将半之,牛羊则无数。高祖即位之后,复以河阳为牧场,恒置戎马十万匹,以拟京师军警之备。每岁自河西徙牧于并州,以渐南转,欲其习水土而无死伤也,而河西之牧弥滋矣。正光以后,天下丧乱,遂为群寇所盗掠焉。”关于北魏迁马详情,参见李并成:《〈魏书食货志〉“河西”地望考辨》,载李并成、李春元:《瓜沙史地研究》,甘肃文化出版社1996年版。,因此张说认为“军阵之容虽壮,和銮之仪亦阙”,并由此引出“大唐接周隋乱离之后,承天下征战之弊,鸠括残烬,仅得牝牡三千,从赤岸泽徙之陇右”的时代背景。关于北魏的胡马入洛,史载这是唐初修撰二史八书时的普遍指导原则。作者对于历朝国马的扼要叙述,贯穿着“礼制”这一主线。这段马政“前史”的书写,其落脚点在于唐室的兴盛和唐马政的光大,因此对于周、隋两朝仅以“乱离”一笔带过。

综上所述,《监牧颂》实际上是一个具有明显政治导向的文本,张说借由此文对唐马政的发展历程进行了人为的构建。马政人事,是贯穿该颂文的一条主线。张万岁勾当群牧开启了有唐专人经营国马的先声,但绝非唐代马政的起点。北魏引胡马入洛和辟河西牧地的壮举,以及隋代日益完善的陇右牧,都与唐马政存在或远或近的渊源关系,很难说这样一个庞大的马政体系存在某个人为的标志性起点,更不可能如后世所传那样起自赤岸泽的三千匹马。如果非要回溯一个重要的初创期,则笔者认为唐马政在制度上的开创阶段其实是在高宗朝。从西瓦亭阅马来看,张万岁勾当群牧可能包括了陇右、秦、原乃至盐、夏诸州牧监,是针对太宗拟行的封禅所采取的临时统辖措施。高宗即位后对马政做了一系列变革。首先,是精减御马。目前传世史料所见,唐前期共有六次减损御马,其中四次就发生在高宗朝,分别是贞观二十三年、乾封二年、咸亨元年、仪凤元年。其次,是分割马政权力。显庆二年,斛斯政则检校陇右左十四监,将张万岁马政权力分割大半。但斛斯政则也未能久专其任,从封泰山时“太仆少卿鲜于正俗检校陇右群牧监”[1]《唐会要》卷66《群牧使》,第1145 页。,调露元年安元寿复得任夏州群牧使。最后,明晰诸牧监体系。从《仪凤三年度支奏抄》“诸牧监杀兽狼赏条”规定来看,直至高宗朝末年仍然只有陇右、秦州、原州、盐州、岚州五个监牧体系,而其中盐州还仅为羊牧使。[1]〔日〕大津透:《日唐律令制の財政構造》,第33—49 页。这是高宗朝在唐马政制度创建上的价值。由郄昂撰于开元二十年的《岐邠泾宁四州八马坊颂碑》可以看作是《监牧颂》的注脚,除了将玄宗朝马政时间下限应景地拉至开元十九年外,完全照搬了张说拟定的唐马政起源叙事模式,并忠实沿袭了《监牧颂》的马政谱系和核心思想,声言“吾从二史臣之后,安敢坠于斯文”[2]《全唐文》卷361《岐邠泾宁四州八马坊颂碑》,第3670—3672 页。,重申了马政人事、马为帝有的思想。

三、开元十三年马政盛况的制度渊源

尽管《监牧颂》的政治属性及其对于唐马政发展谱系的刻意建构已被我们指出,但值此封禅盛事的马政制度终归应有其真实的渊源由来。从目前所见诸种史料来看,这一完备的制度可能恰恰脱胎于被张说诟病的武周后期,而先天、开元之际一系列马政举措则促使了这一制度的巩固和完善。这两种因素共同作用,形成了开元十三年盛极一时的马政局面。

尽管张说以“垂拱之后二十余年,潜耗大半”的说法否定了武周时期的马政成绩,但事实上玄宗朝的马政制度与武周革命以后的存在密切关系。以武则天登封嵩山为标志,在此前后全国马政体系出现了明显变化,高宗朝的陇右、秦州、原州三处诸牧监合为一体,统称陇右群牧,并重新划分为西、南、北、东四使。此前的陇右诸监演变为西使,秦州诸监成为南使,原州诸监分为北使和东使。[3]陇右北使与东(宫)使的辖监总数,与西、南两使各自辖监数相当,且北使与东(宫)使共驻原州,可知该两使系由原州诸牧监演变而来。关于陇右分使的过程与原因,笔者曾引《仪凤三年度支奏抄》“诸牧监杀兽狼赏条”关于赏金分配的规定予以证明(王炳文:《唐代牧监使职形成考》),事实上《天圣令·医疾令》有关陇右诸使医师配置的规定同样印证了这一推断。《天圣令·医疾令》唐15 条:“其陇右监牧西使、南使,各给(医师)二人,余使各一人。”天一阁博物馆、中国社会科学院历史研究所天圣令整理课题组校证:《天一阁藏明钞本天圣令校证:附唐令复原研究》,中华书局2006年版,第411 页。参见冯立君:《唐朝陇右监牧设置考》,第403—424 页。其中东使与东宫使间因应承袭的关系,是武周后期与玄宗朝马政密切关系的一个缩影,而《韦衡墓志》的出土无疑使这种关联得到证明。2000年10月在洛阳市孟津县白鹿庄出土韦衡墓志两方,是研究东宫使的重要材料。两方墓志作者分别署为“左领军卫仓曹参军赵骅”及“中书舍人张渐”,其中赵撰者为改葬志,张撰为衡与夫人合葬志,赵撰较张撰更详。兹将赵撰韦衡墓志择录于下:

公讳衡,字南岳,京兆杜陵人。……逍遥公之裔子,隋齐州刺史讳彤之曾孙,皇苏州长史、修武县开国男讳彦方之孙,棣州蒲台县令、袭修武县开国男讳征之子。……天后时,公以和顺县主之子,居数载而不得调。……中宗践祚,禄勋合亲,起家授宣州参军,寻充南使判官。……以功改原州都督府仓曹,又除殿中省尚辇、尚乘直长兼东宫群牧副使。大使之任,自亲马政,始简帝心。……十五年间而马斯臧矣。迁陕王府咨议,转原州别驾,又换陇州,入为右骁卫中郎将兼检校西使。大使内掌环列,外司牧圉。寻以疾辞,复守官次。[1]赵骅:《唐故中大夫使持节原州诸军事检校原州都督群牧都副使赐紫金鱼袋赠太仆卿上柱国修武县开国男京兆韦府君墓志铭并序》,张渐:《唐故中大夫平凉郡都督陇右群牧使赐紫金鱼袋上柱国修武县开国男赠太仆卿韦公墓志铭并序》,两方墓志的具体录文及相关问题,详见赵振华:《韦衡墓志与盛唐马政》,载《碑林集刊》(8),陕西人民美术出版社2002年版,第215—222 页。

墓志所记韦衡家世补正了《新唐书·宰相世系表》韦氏逍遥公房谱系,赵振华于此有考可参。[1]岑仲勉已指出“新表错排彦方以下五代于彦师子承徽之下,大误”,赵振华进而重新排出“彤—彦方—徽—衡—交云、交邕、寂”的世系,并参见《韦衡墓志与盛唐马政》。韦衡是在“中宗践祚”之后开始其仕途的,先是起家为宣州参军,不久即被任命为南使判官,时间当不早于神龙二年(706)。随后“以功改原州都督府仓曹,又除殿中省尚辇、尚乘直长兼东宫群牧副使”。东宫群牧副使不会在太子空缺时设置。韦衡先从南使驻地调至原州任仓曹参军事,随后加以尚辇、尚乘直长之衔,继续留任原州。此间唐廷册立的太子先后有李重俊(706—707)、李隆基(710—712)、李瑛(715—737)三人。李重俊神龙二年(706)七月册立,神龙三年(707)七月兵变失败被杀,时间仅一年,并与韦衡任南使判官的时间重合,因此没有可能。李瑛开元三年(715)方立为太子,距韦衡任南使判官时间长达八九年,可能性也不是很大。笔者认为韦衡正是在李隆基任太子时被调至原州,并任东宫群牧副使的。众所周知,复位后的睿宗形同虚设,朝中权力被太子李隆基及其姑母太平公主分有,双方斗争激烈。韦衡与王毛仲关系密切,而王正是玄宗当初发动政变的心腹之一。韦衡的调任明显是为让他掌控东宫群牧所做的准备,这可能与他的身世有关。墓志载“天后时,公以和顺县主之子,居数载而不得调”,及至“中宗践祚”,方以“禄勋合亲”得以入仕。衡母和顺县主史书阙载,但两方墓志均提到此事,说明当时亦颇知名。据《唐六典》知“王之女封县主”[2]《唐六典》卷2《尚书吏部司封郎中》,第39 页。,至于和顺县主为何王之女,则史料不足不便臆测。据《新表》知韦征有子三人,依次为衡、衍、衢。[3]《新唐书》卷74 上《宰相世系表四上》,第3079—3080 页。其中衡、衢相继执掌玄宗朝马政[4]《唐会要》卷65《闲厩使》、卷66《群牧使》名单均有韦衢,其约于天宝前期总马政。,身份显赫。可以肯定,韦衡家族与中宗、睿宗两朝的宫廷斗争紧密相关。韦衡应在710—712年间先后调任原州仓曹、加以尚辇尚乘两直长,并最终兼任东宫群牧副使。我们据此推断,东使很可能正是李隆基任太子时改为东宫使,而由韦衡担任首任东宫副使。也就是说,在696—710年的15年间,唐马政完成了由陇右、秦、原诸监到陇右牧并划分四使,继而东使演化为东宫使,最终形成西、南、北、东宫四使并立局面的历史性变革。[1]《元和郡县图志》载有四使驻地并天宝初年全国马数,说明东宫使取代东使后,这一格局终玄宗朝得以保持。

这一新的制度经由先天、开元之际的一系列举措得以巩固,形成了玄宗朝前期的马政盛况。与其总体政治措施相应,玄宗登基之初在马政上做出了若干百废待兴之举。事实上,王毛仲并非玄宗朝第一位群牧使,据《册府元龟》记载,“玄宗先天中,以鸿胪少卿、朔方军副大总管兼安北都护王晙为太仆少卿、陇右群牧使”,注称“其后王毛仲、席楚珍、薄承祧、韦衢、章仇兼琼、王鉷、安禄山、王凤、唐钦、吕崇贲、李辅国、彭礼盈、乐子昂皆为之”[2]《册府元龟》卷621《卿监部·监牧》,第7478 页。,即正式的陇右群牧使一职始于先天年间王晙。新近公布的《独孤挺墓志》载:

先人讳挺,字挺,……解褐一子宿卫,例授长上,非其愿也。无何内艰未暮,……十年不仕,孝行则州里共推。□冬业成,才干为朝廷所许。皇上开复洪业,建官任贤,敕兵部侍郎晙修镇原州,领群牧使。表先人摄使曹掾,仍充判官,……寻奉特□,更加懋官,授西□左十九监,判官如故。时六胡外叛,戎马未宁,駉牧之寄,尤难慎选。先人夙夜匪懈,以公灭私。在官三祀,马数十倍。课最既优,殊恩荐降。制赐赠帛百匹,衣裳二袭,仍特授金城郡别驾,制官如故。励节修身,既不严而理;正调直道,亦不肃而成。所以仪表使车,弼成方岳,良图惠政,人到于今称之。尚书杜公,自碛西入相,素知清介,具以名闻。其年别下诏书,属以郡务,后因考绩,计于上京。[1]《唐故通议大夫使持节阆中郡诸军事守阆中郡太守新授壮武将军左武卫中郎将独孤公墓志铭并序》,陈财经、杨芝昉:《咸阳新出土唐独孤大惠与独孤挺墓志考略》,载《碑林集刊》(15),三秦出版社2009年版,第139—140 页。

按,本段引文原本释读并标点为“敕户部侍郎,强修镇原州,领群牧□表。先人摄使曹掾”,恐误。原志此行缺损较重,造成辨识困难,但可根据情况推知。“皇上开复洪业”指玄宗登基,从唐代人习惯来讲具体是指从开元元年起。“群牧”后面一字残缺,从字形、文意、制度诸方面均可确定为“使”字,即任“群牧使”。“尚书杜公”指杜暹,开元十四年(726)自碛西入相。[2]《旧唐书》卷8《玄宗纪上》:“九月己丑,检校黄门侍郎兼碛西副大都护杜暹同中书门下平章事。是秋,十五州言旱及霜,五十州言水,河南、河北尤甚,苏、同、常、福四州漂坏庐舍,遣御史中丞宇文融检覆赈给之。”(第190 页)完整记录了独孤挺此段时期仕途迁转的背景。故独孤挺的马政生涯当在开元元年至十四年间(713—726)。接下来确定他何时开始马政生涯。然而“□部侍郎□□”这关键一句却残缺严重。检此期群牧使,唯有王晙、王毛仲两人。从字形上辨别,所缺三字中第二字与“晙”形似,而后缺二字与“毛仲”完全不似,所以只有王晙一人有可能。所缺的最后一字,原文作者释为“修”,由于字形残缺难辨,笔者仅能勉强认同。但这个字是动词无疑。这里还有另一问题,即王晙头衔为“□部侍郎”。王晙本人曾任兵部尚书,但史书未载有侍郎一职,且此事已至开元八年(720)。其镇原州在开元二年(714)。笔者认为,“侍郎”为“尚书”之误,是就晙最高职衔而言。据此来看,王晙作为首任陇右群牧使,在玄宗朝初年已开始了一系列马政举措。

从开元初至十九年,在将近二十年的时间里王毛仲实际掌控着唐朝马政。《监牧颂》对于王毛仲做了如下介绍:“公名毛仲,姓王氏,开元佐命之元勋,东国亡王之后裔。”很明显,王毛仲的马政地位源于他开元佐命的特殊资历,是以玄宗家臣的身份总领马政,而王毛仲治下的马政人选,大多是在开元初借此因由得以上位。王毛仲参与了先天年间的夺位斗争,在玄宗即位后获得重用,“毛仲预诛萧、岑等功,授辅国大将军、左武卫大将军、检校内外闲厩兼知监牧使,进封霍国公,实封五百户”[1]《旧唐书》卷106《王毛仲传》,第3254 页。,实际主管全国马政。中睿之际,以骑兵为特色的万骑成为禁军主力,参与了历次政变,无形中提高了马政的重要性。[2]关于中睿之际的政变,参见〔日〕林美希:《唐代前期における北衙禁军の展開と宫廷政変》。武周后期战事频仍,加之突厥屡次抢掠,使监牧马匹数量大减。这是王毛仲得以重用的时代背景。例如同为高丽人的王景曜,墓志称其“尤善驾驭,明乎厩牧,初授殿中奉乘”,后右威卫将军,“并依旧仗内”,后因事出为党州别驾,但又依前仗内,“进奉之妙,简于帝心,虽古之造父王良,无以过也”。[3]《唐代墓志汇编》开元413《唐故右威卫将军上柱国王公墓志铭并序》,第1441 页。《索思礼墓志》记载志主“唐元时有功,遇飞龙王,定应谋策”,因此“有诏特加检校冯翊郡沙苑监三马坊使并营田使”。[4]《唐代墓志汇编》天宝050《大唐故左清道率忠武将军敦煌索公墓志》,第1564 页。茹守福“属开元祚兴,选举尤慎,特进王毛仲闻而重之,召为监牧都使判官。于是陇右巡检,频为称职”[5]《唐代墓志汇编》开元172《大唐故朝散大夫京苑总监上柱国茹府君墓志并序》,第1275 页。。诸如此类不一而足。中睿之际,平王李隆基一度担任殿中监同中书门下三品、兼押左右万骑并知陇右诸牧监使[6]《旧唐书》卷8《玄宗纪上》,第167 页。,此后数次政变直至登基,都于北衙禁军及骑兵多有倚重,高力士曾言“北门奴官皆毛仲所与”[7]《新唐书》卷121《王毛仲传》,第4336 页。,足见中睿之际禁军的膨胀及历次政变对于此后马政发展的影响。

四、盛世危机:开元十三年后的马政演变

开元十三年的东封中,张说、王毛仲作为主使和宠臣盛极一时。然而盛世之下潜伏着危机。这其中最为关键的转变,在于吏治派取代文学派,边将逐渐取代中央官员兼任群牧使。东封的主使者为张说,此次封禅标志着文学派达于极盛。开元前期,随着姚崇的罢相,“玄宗开始注意到秘书典籍的整理”,而“玄宗的重视文治,以张说的用事为真正的转捩点”。[1]汪篯:《唐玄宗时期的吏治与文学之争》,载《汪篯隋唐史论稿》,第199—200 页。史称张说“首建封禅之议”,并与源乾曜在此事上存在矛盾,“由是颇不相平”。而“及登山,说引所亲摄供奉官及主事等从升,加阶超入五品,其余官多不得上”[2]《旧唐书》卷97《张说传》,第3054 页。。以此次封禅为契机,朝中斗争趋于白热化。随着张说及其文学派的倒台,从封泰山的王毛仲迅速失宠。及至开元十七年朝谒五陵,王毛仲败象已现,仅得其父赠官,但玄宗未允其本人兵部尚书的请求。十八年底张说去世,次年正月王毛仲即被流贬并于途中赐死,以吏治见长的牛仙客出任群牧使。[3]从王毛仲免官至开元二十四年间,牛仙客任群牧使,其完整职衔为“太仆卿判凉州持节河西节度使兼陇西群牧都使支度营田使陇右采访处置使摄御史大夫”。《全唐文》卷292《大唐赠使持节泾州诸军事泾州刺史牛公碑铭并序》,第2959 页。据前引《册府元龟·卿监部·监牧》记载,随后担任群牧使的席楚珍、薄承祧、韦衢、章仇兼琼、王鉷、安禄山诸人中,尽管韦衢、王鉷仍是以闲厩使兼任陇右群牧使,但章仇兼琼、安禄山均已是兵雄一方的节度使。宋人李远在《青唐录》中记载了炳灵寺石窟的修建缘起:“河州渡黄河至炳灵寺,即唐灵岩寺也,贞元十九年凉州观察使薄承祧所建。”张宝玺考证此“贞元”为“开元”之误[1]张宝玺:《炳灵寺石窟大佛的创建年代及甘肃十座大佛》,载郑炳林、石劲松主编:《永靖炳灵寺石窟研究文集》,甘肃文化出版社2011年版,第188—190 页。,颇是。不过开元年间并无观察使一职,开元前期不定期设置按察使,二十二年朝廷下诏设立诸道采访处置使。[2]《旧唐书》卷8《玄宗纪上》,第200 页。据炳灵寺碑刻知薄承祧于开元十九年及其后曾任职河陇,很可能也是以采访处置使兼任群牧使。这成为开元后期马政的一个重要演变趋势。

与王毛仲的失势相伴随的,是玄宗朝前期实际马政主持者张景顺被免官,由玄宗东宫旧臣韦衡继领其职。就马政体系来说,尽管群牧使是马政体系的最高职位,但事实上国马的真正牧养管理是由其下的群牧都副使负责的。在王毛仲任内,张景顺作为群牧都副使实际管理全国马政,是王毛仲的心腹。苏颋所撰《授张景顺原州都督府别驾制》称:“朝议郎殿中尚乘奉御兼陇右南牧使张景顺,……代嗣仆臣,家传马政。……可守原州都督府别驾,余如故。”[3]《全唐文》卷253《授张景顺原州都督府别驾制》,第2554 页。“黄门”是开元元年至五年九月间对门下省的称谓[4]《唐六典》卷8《门下省·侍中》,第241 页。,苏颋开元四年十二月“迁紫微侍郎、同紫微黄门平章事,与侍中宋璟同知政事”[5]《旧唐书》卷8《玄宗纪上》:“(开元四年十二月乙丑)紫微侍郎、许国公苏颋同紫微黄门平章事。”(第177 页),知张景顺开元初即已以尚乘奉御兼任陇右南使,开元五年迁原州别驾仍兼陇右南使。开元十三年封禅前不久,张景顺升任群牧都副使。开元十六年冬,河西陇右节度使王君㚟“与秦州都督张景顺等率兵”追击吐蕃悉诺逻“至青海之西”[6]《册府元龟》卷366《将帅部·机略第六》。,可知张景顺在开元十年至十六年任秦州都督、都监牧使。张景顺在东封前后的势力盛极一时,杜甫《天育骠图歌》正是对这一时期的追忆:“伊昔太仆张景顺,监牧攻驹阅清峻。”随着张说倒台和王毛仲失势,陇右都监牧使也改易其主。《韦衡墓志》记载道:

主上复文武之旧业,惩张、王之失官。知臣在君,慎择为务。乃以公久于其事,且曰使能,延升玉堂,特赐御膳,拜原州都督兼群牧都副使,以代景顺焉。……廿年,上将北巡太原,勒兵数十万骑。公又齐其毛物,辩其戎田,六军精研,千里壮观。……无何寝疾,……春秋五十有六,是岁冬十月九日,终于东京政平里。

韦衡约在先天年间任东宫群牧副使,至开元十三年东封后转任西使。王毛仲案对玄宗打击巨大,这是玄宗登基后第一个处置的心腹旧臣。张景顺同时受到牵连,被罢去群牧都副使之职。开元十九年玄宗北巡太原前夕,韦衡受任新的群牧都副使。玄宗为此亲召韦衡,“延升玉堂,特赐御膳”,足见其重视。所谓“复文武之旧业,惩张、王之失官”,点明了韦衡上任的政治背景。此后张景顺家族从马政中淡出,据其子张仲晖墓志记载:

会天子巡狩,岱宗所礼。征五兵而警卫,夙夜在公;劳千品于驰驱,膏泽如雨。以其优授右羽林军录事参军。……及皇上谒太庙,命群臣。万乘制曳而风行,六师沸腾而云合。官以物办,君之所司。赏不失劳,目击所在。以厥□改武功主簿,……辞满,未几,转华原县丞。……次迁扶风郡录事参军。……转迁河南府士曹参军。……以天宝十二载二月九日终于安兴私第,享龄五十。[1]《唐代墓志汇编续集》天宝089《大唐故朝议郎行河南府士曹参军燉煌张公墓志铭并序》,第646 页。

尽管墓志备述仲晖之迁转,甚至天宝元年又曾从谒太庙[2]《旧唐书》卷9《玄宗纪下》:“二月,亲享太庙。”(第215 页),但显然他在开元东封后二十余年时间里都徘徊在中低级职位上,并且远离马政领域。而张景顺的兄弟张景遵则在开元二十一年自夔州刺史迁湖州刺史[3]《嘉泰吴兴志》:“开元二十一年自夔州刺史授改清道府率,《统记》云二十七年。”按,同书载“东迁馆在府东四十里本名太湖馆开元二十九年刺史张景遵置”,此外当年张景遵还置震泽馆。参见郁贤皓:《唐刺史考全编》卷19《盐州》,第352 页。,推测他在王毛仲案发生后也离开了监牧之职。

此次变动的影响远不限于王毛仲及张景顺家族,在牛仙客、韦衡任内,陇右诸使似乎也随之出现了调整。例如郭子仪之父郭敬之就在开元二十年前后出任陇右南使,而其原州别驾之职暗示他此前可能在北使或东宫使也有任职。[4]《全唐文》卷339《有唐故中大夫使持节寿州诸军事寿州刺史上柱国赠太保郭公庙碑铭并序》:“始自涪州录事参军转瓜州司仓、雍北府右果毅,加游击将军申王府典军金吾府折冲兼左卫长上原州别驾,迁扶州刺史。未上,除左威卫左郎将兼监牧南使渭、吉二州刺史。侍中牛仙客韪君清节,奏授绥州。迁寿州,累加中大夫策勋上柱国。以天宝三载春正月十日,遘疾终于京师常乐坊之私第,春秋七十有八。”(第3437 页)韦衡于开元二十年卒后,韦家的马政事业并未因此衰退,其弟韦衢在天宝前期以殿中监兼任闲厩使、陇右群牧使,总揽当时马政大权。[5]韦衢因杨慎矜案而受牵连,史载“有诏杖(史)敬忠,赐慎矜、瑄死,籍其家,子女悉置岭南。姻党通事舍人辛景凑、天马副监万俟承晖、闲厩使殿中监韦衢等坐窜徙者十余族,所在部送,近亲不得仕京师。遣御史颜真卿驰洛阳决狱”。其得罪因由,则据当时诏书道:“其右威卫执戟摄天马监万俟承晖,妄畜国书,与慎矜解说,潜相党附,为蠹实深,宜决重杖六十。其闲厩使殿中监韦衢,忝膺重寄,不存公道,受慎矜嘱请,为承晖奏官,谄黩愈彰,比周斯在,宜贬与远官。”(《册府元龟》卷933《总录部·诬构第二》,第10999 页)此后,唐朝的边镇势力不断崛起,中央党争也趋于白热化,相应的马政问题则需要从另一角度专文阐释了。