重释“江左世族无功臣”

五朝政治从东晋到南朝,虽一脉相承但也出现重大变化,最为突出的是外掌军事、内主朝政的门阀与皇权分庭抗礼局面的消失,从而使所谓士族从政治的参与者乃至主宰者一变而成为旁观者。前人在论及南朝士族保家门、不忠于政权时往往以此为论,而这一切的核心最终又落脚到士族对军权的丧失,从而使其失去主宰政治的基础。

南朝时期,士族长期控制某一特定都督区的局面未再出现,取而代之的是宗王出镇,政权也因此摆脱了门阀内控朝政、外掌军镇的局面,但这在五朝军事区域与政治区域分离的格局下造成不利影响。在政权士族化的背景下,士族不再控制军事,直接造成内外政治上的脱离,这也是南朝政治不断重现军镇入主的一个重要原因。目前关于士族对军事控制的丧失问题,苏绍兴在《论“江左世族无功臣”》一文中有所涉及[1]载氏著:《两晋南朝的士族》,台北联经出版事业公司1987年版。,而以日本学者川胜义雄研究较为突出[2]川胜义雄在《六朝贵族制社会研究》(徐谷芃、李济沧译,上海古籍出版社2007年版)。第三编第一章“刘裕政权的成立与寒门武人——从与贵族制的关联来看”中对此有较为深入的研究。,但是他的主要关注点在宋初以前,对于南朝的状况涉及不多。大体上对士族离开军镇的问题目前仍然停留在就事论事的层面,与此同时对都督区的研究也层出不穷,但两者的研究保持并行不悖、互不相关。

随着南朝研究的不断推进,对于军事区域豪强的研究也在不断展开,这或恰可为士族失去军事控制权的问题打开另一窗口,从而为更全面地了解士族不出镇问题创造契机,以及由此衍生的士族龟缩于建康,南朝政权对都督区控制失灵的状况都能获得有益的补充。

一、南朝士族的出镇情况

进入南朝后,士族在都督区的控制层面急剧下降,这已是不争的事实,如东晋时期殷浩、褚裒的北伐在南朝近乎没有出现,如谢氏、庾氏、桓氏长期控制某一都督区的情况也销声匿迹,从而在武力的掌控上士族完全陷入低谷。赵翼明确提出了“江左世族无功臣”,感慨南朝政治中沦落为寄生群体的士族:

而所谓高门大族者,不过雍容令仆,裙屐相高,求如王导、谢安,柱石国家者,不一二数也。次则如王弘、王昙首、褚渊、王俭等,与时推迁,为兴朝佐命,以自保其家世,虽朝市革易,而我之门第如故,以是为世家大族,迥异于庶姓而已。此江左风会习尚之极敝也。[1](清)赵翼著、王树民校证:《廿二史札记校证》,中华书局1984年版,第254 页。

赵翼在历数东晋及宋齐梁陈各代武将后做此评述,虽所论跨五朝,重点却在南朝,认为世族保家门的思想直接影响其对国家的态度。同时他将世族无功臣的原因归咎于士族自矜家门地位,保持乃至提高家族社会地位的动机。虽然这一判断或存在问题,但毕竟注意到南朝政治中存在这样的特点。

一般认为刘裕对士族的排抑最终使其丧失了军事的掌控权,积习相染,终于使其失去了主兵的能力。江左政局从东晋到南朝,皇权权威陡然获得提升,刘裕在军事层面对士族的排抑已达成共识[1]川胜义雄认为,刘裕对士族的排抑在刘宋一朝得到了贯彻,且寒门将帅在豪族崛起以前就已然取代了士族在军事上的地位。参见《六朝贵族制社会研究》,第231—237 页。,但事实上在文帝以后似乎有所调整。

(张)永既有才能,所在每尽心力,太祖谓堪为将。(元嘉)二十九年,以永督冀州青州之济南乐安太原三郡诸军事、扬威将军、冀州刺史,督王玄谟、申坦等诸将,经略河南。[2]《宋书》卷53《张茂度传附子永传》,中华书局1974年版,第1511 页。

张永为吴郡吴人,其父张茂度,家族为吴郡赫赫有名的朱张顾陆之一,本为文臣,宋文帝使将兵,且督王玄谟等宿将北伐。西晋官吏升迁遵循相对严格的内外资制度,亦即官吏在京任职积累与外地任职经历积累相结合。[3]详参周文俊:《西晋官吏升迁与资位秩序》,《学术研究》2013年第5 期。这一制度在此后东晋南朝似乎被沿袭,“太祖辅政,以怀珍内资未多,(昇明)二年冬,征为都官尚书,领前军将军,以第四子宁朔将军晃代为豫州刺史”[4]《南齐书》卷27《刘怀珍传》,中华书局1973年版,第503 页。。时间在刘宋后顺帝昇明二年(478),这就决定了所谓建康士族在仕途上的发展多必须具备一定的外任经历。刘宋的这一体制恰反映与其排抑士族外任的矛盾,故简单从皇权排抑角度理解士族对军权失控限于片面。

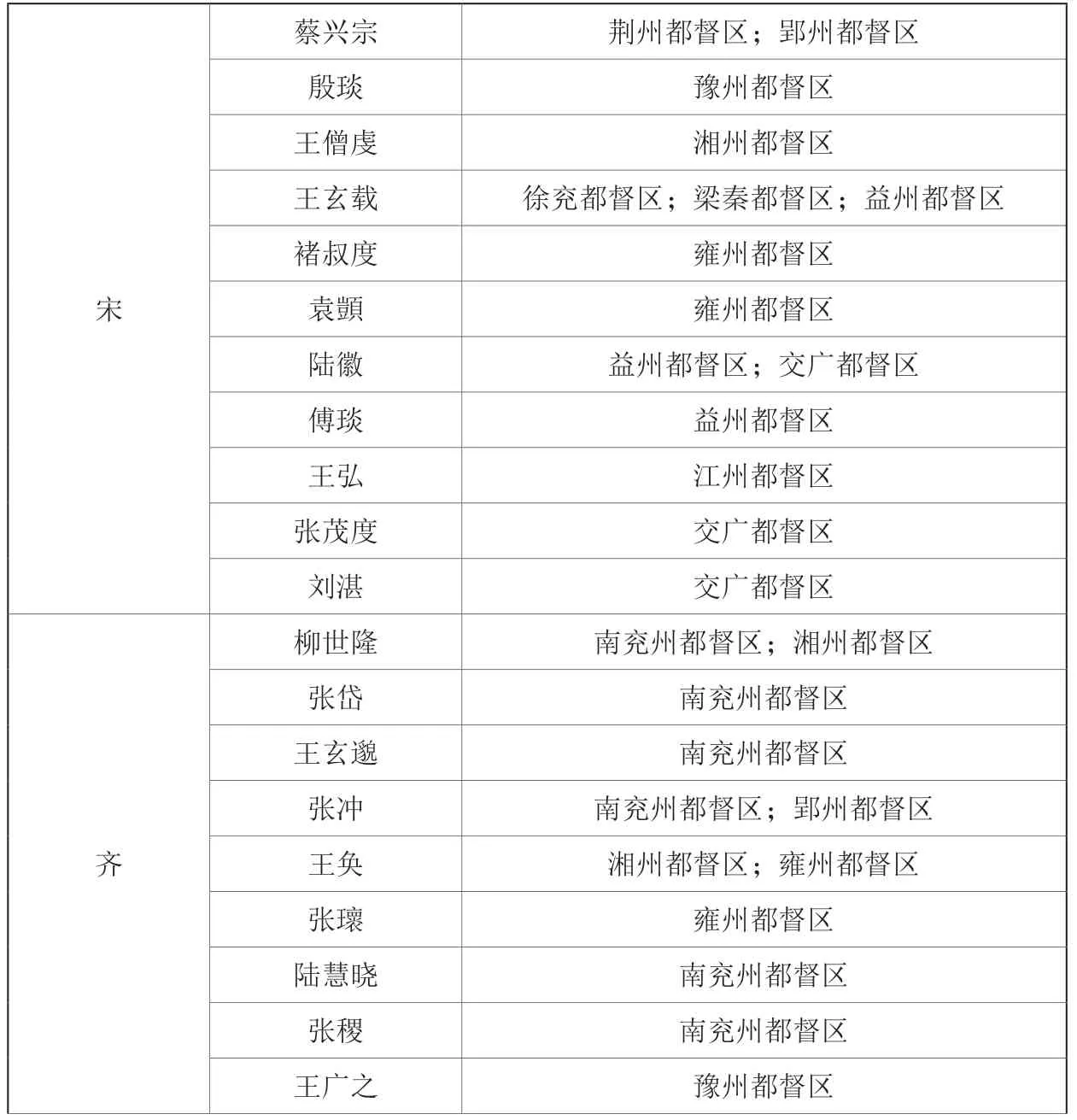

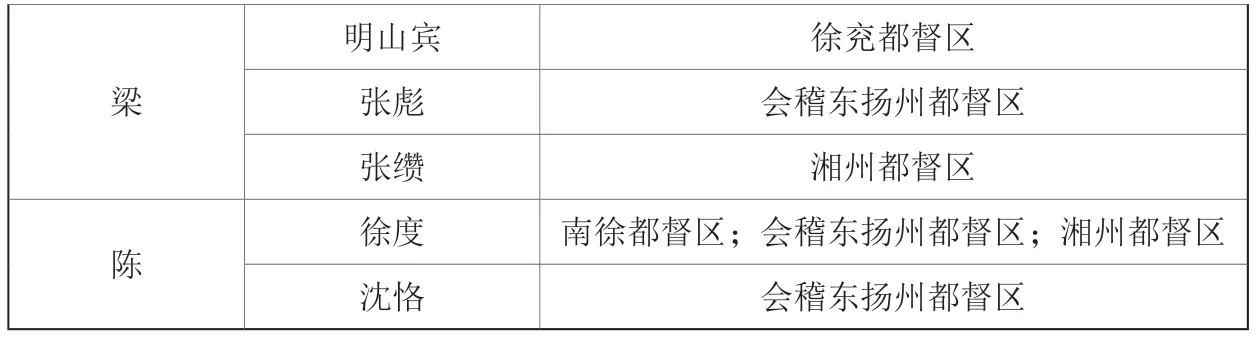

关于五朝之都督区定型和分布,严耕望已在《中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度》上册中有所归纳,事实上士族出镇情况在南朝仍零星出现,甚至有荆州、雍州、豫州等大镇。关于这段历史时期的都督任免状况,目前只有严耕望的归纳可资利用,清万斯同所做之《晋方镇年表》、《宋方镇年表》、《齐方镇年表》中均只载刺史,而于都督却绝无关注。现据严耕望所做之归纳,参以考证,将南朝出镇之建康士族列举如表1。[1]南朝之扬州都督区,因其不掌军事,且地处京师,已为清望之职,历来多由宰相兼领,故除宗王外多由士族掌管,不在本文所论之外镇都督之列。

表1 南朝出镇之建康士族

续表

此表中如王玄载、柳世隆等皆为外镇地方士族,不属建康士族一列,刘湛虽为宋文帝后期重臣,却不能严格归入建康士族,明山宾为梁朝经学大家。南朝从文武特点看,士族与文臣可归为一类[1]《南齐书》卷29《吕安国传》载:“(吕安国)有疾,征为光禄大夫,加散骑常侍。安国欣有文授,谓其子曰:‘汝后勿作袴褶驱使,单衣犹恨不称,当为朱衣官也。’”事实上文武之分在南朝很大程度上表现为士庶之别。,因诸人皆非武将,而列于此。

大体从以上可知,士族在南朝仍然在不断出镇,但其在军事控制上的确走向低谷,于是出现另一种解释,即南朝士族自身才能的下降,使其最终失去了对军事的统御。诚然长期建康出仕,使这一群体在猎官取向上出现文质化的转变,但泛言这一群体整体素质的下降却有失偏颇。张永的领兵虽然未能造就军事上的成功,但也证明士族并非完全被排斥在军事之外。事实上张畅的事迹恰反映士族群体仍偶有具备杰出军事才能者:

时焘亲率大众,已至萧城,去彭城十数里。彭城众力虽多,而军食不足,义恭欲弃彭城南归,计议弥日不定。时历城众少食多,安北中兵参军沈庆之建议,欲以车营为函箱阵,精兵为外翼,奉二王及妃媛直趋历城;分兵配护军萧思话留守。太尉长史何勗不同,欲席卷奔郁洲,自海道还京都。义恭去意已判,唯二议未决,更集群僚谋之。众咸遑扰,莫有异议。畅曰:“若历城、郁洲有可致之理,下官敢不高赞。今城内乏食,百姓咸有走情,但以关扃严固,欲去莫从耳。若一旦动脚,则各自散走,欲至所在,何由可得。今军食虽寡,朝夕犹未窘罄,量其欲尽,临时更为诸宜,岂有舍万安之术,而就危亡之道。若此计必用,下官请以颈血汗公马蹄!”[1]《宋书》卷59《张畅传》,第1599 页。

瓜步之役是北朝对南朝威胁最大的一次,诚然刘宋在此一役中遭受重创,江淮之间经济全面破坏,但东面的几个重要据点却均未陷落。在兵临城下之际,大将沈庆之提出弃守彭城,而在此过程中仅张畅一人力排众议,持议果决,最终确保彭城不失,展现出杰出的军事见解。

此时张畅任安北长史,事实上南朝的建康士族出任都督府僚佐的事例俯拾即是,加以内外资制度,士族外任情况并不鲜见。且南朝时期由宗王出镇进化到幼王出镇,行事一职逐渐成为常态,分为行州事、行府事及行府州事,近乎成为实际的都督府长官。兼此职者多为都督府长史,士族仍然在频繁介入都督府军事领域,据以上统计更有大量出任都督府长官的经历。单纯从才能及政权的排抑上解释稍显牵强,那么就需要从都督府层面介入,是否因为地方上出现了一定的变化,促使士族在这一领域无法发挥自身的影响,最终使其失去了对这一地区的统御能力?而东晋到南朝,基层最大的变化莫过于豪族逐步走上历史舞台,从流民帅到豪族,这是江淮流域基层最突出的变化。流民团与豪族虽都具备浓厚的军事色彩,但外来寄寓与本土主宰在政治欲求上存在很大的区别。

二、都督区豪强的上台与士族的谢幕

拥有强大军事力量的豪强出现的时间,大体在东晋中后期。其中最为耀眼的莫过于谯国桓氏,从桓温到桓玄,这一家族走过了一段最为典型的从建康低等士族向地方豪强转变的历程。[1]朱子彦在《论东晋王朝桓氏家族与西军关系——兼对禁军与北府兵的侧面考察》(《学术月刊》2003年第8 期)。一文中即提出桓氏家族的地方区域色彩,另徐芬《再论桓楚政权的性质——以桓玄荆州军事势力为切入点》(《湘潭大学学报[哲学社会科学版]》2012年第1 期)进一步将桓氏定位为荆州势力。随后江淮流域及山东半岛的土著豪强便如雨后春笋般崛起,他们拥有强大的军事基础,长期出任地方官吏,在都督府僚佐与地方太守层面逐步崭露头角,而这对于南朝都督府结构的改变极其显著。学界对于南朝豪族的研究相对丰富[2]韩树峰《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》(社会科学出版社2003年版)一书对南朝豪族的发展状况进行过全面的考察。日本学者狩野直祯《后汉末地方豪族の动向——地方分权化と豪族》(载中国中世史研究会编:《中国中世史研究》,东海大学出版会1980年版,第43—68 页)一文探讨了东汉后期的地方豪族与地方分权。北村一仁长期关注“荒”与“渊薮”地域,对于豪强的崛起提供了新的视野,详参《南北朝期“渊薮”の地域的分布とその空间的特徴》,《东洋史苑》第71/72 卷;《论魏晋南北朝时期的“亡命”——以社会侧面为中心》,载《魏晋南北朝隋唐史资料》第22 辑,武汉大学文科学报编辑部2005年版;《在南北朝国境地域的同姓集团的动向和其历史意义》(载牟发松主编:《社会与国家关系视野下的汉唐历史变迁》,华东师范大学出版社2006年版)一文对边境的豪族问题有较多关注。,对这一群体的大体发展情况已有初步认识,这里不拟再次探讨豪族的产生状况,而将视角集中在豪族的崛起与士族在军事领域的谢幕之间的联系上。

士族逐渐退出军镇的现象自东晋后期就已出现,东晋时最具影响力的两个军镇为京口军镇与荆州军镇,荆州军镇的建立几乎与东晋政权同时,以京口为中心的北府兵的建立则前后分为数次。[3]参见田余庆《北府兵始末》(载《秦汉魏晋史探微》,中华书局2004年版)一文。东晋孝武帝时,王恭和殷仲堪在这两个军镇基础上前后两次举兵,最终以无法控制军镇势力而丧生,从而拉开了南朝士族逐渐退出军镇舞台的序幕。

自杨佺期被灭,东晋南朝最后一支流民武装消失。地方豪族已不同于此前的流民,他们拥有乡里基础和强大的私人武装,在地方有极高的人望[1]关于豪强在地方的影响力及人望,谷川道雄在《中国中世社会与共同体》(中华书局2002年版)一书中有详细论述。,并且拥有强大的家族力量,依赖这些优势他们可以在极短时间内组织规模庞大的私人军队。具有如此背景的豪族,拥有更高的政治诉求,对出仕的渴望与流民帅完全不同,他们在地方上的仕途虽平坦,但进入建康途径的隔绝主要原因仍然在士族,从而使矛盾显得较为集中。至若自身有极大野心的桓玄,更不会恭受建康士族的领导。长于治民而短于治军的建康士族,一旦涉及军事,便会为豪族所弃,自晋末终南朝,士族出镇举兵遂无一例成功。

前文统计之士族出镇数人中,袁顗与殷琰皆于宋明帝初年介入军事,而均以失败告终。就殷琰事迹而言,据《宋书》本传载,殷琰自最初任江夏王义恭征北行参军,臧质反时,任豫州从事中郎、庐陵内史。“臧质反,弃郡奔北皖。琰性有计数,欲进退保全,故不还都邑。事平,坐系尚方,顷之被宥。”[2]《宋书》卷87《殷琰传》,第2204 页。据《通鉴》卷131“宋明帝泰始二年”条,尚穿插有右卫将军柳光世,“右卫将军柳光世自省内出奔彭城,过寿阳,言建康必不能守”(第4099 页)。此后再次被任豫州别驾,而至泰始元年(465),出为都督豫州诸军事时,遂不旋踵而为豫州土豪所制,受挟举兵。

太宗泰始元年,以休祐为荆州,欲以吏部郎张岱为豫州刺史。会晋安王子勋反,即以琰督豫司二州南豫州之梁郡诸军事、建武将军、豫州刺史,以西汝阴太守庞道隆为琰长史,殿中将军刘顺为司马。顺劝琰同子勋。琰家累在京邑,意欲奉顺,而土人前右军参军杜叔宝、前陈南顿二郡太守皇甫道烈、道烈从弟前马头太守景度、前汝南颍川二郡太守庞天生、前睢阳令夏侯季子等,并劝琰同逆。琰素无部曲,门义不过数人,无以自立,受制于叔宝等。太宗遣冗从仆射柳伦领军助,骠骑大将军山阳王休祐又遣中兵参军郑瑗说琰令还。二人至,即与叔宝合。叔宝者,杜坦之子,既土豪乡望,内外诸军事并专之。[1]《宋书》卷87《殷琰传》,第2204 页。《资治通鉴》卷131“宋明帝泰始二年”条(第4099 页)、《建康实录》卷14《列传》(第544 页)亦载此事。

殷琰都督豫州过程大抵如是。按,他既为明帝所任,在危急局势下本欲借其在豫州的影响稳定这一都督区,并最终在豫州事件平定以后也获得了谅解,并未因此遭受惩处。此段史料反映两个问题:一为土豪势力强大;二为殷琰无部曲私兵,这是自东晋末年以来士族出镇所遇到的共同问题。此事豫州土豪参与者涉及杜氏、皇甫氏、庞氏、夏侯氏,其后更有裴季、郑墨、柳伦等,据韩树峰分析,此数族皆为豫州豪强。[2]详见韩树峰《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》第三章第二节“‘义嘉之乱’中所见豫州诸豪族”(第80—89 页)。更为重要的是,挟制殷琰的四族人物此时皆已无职,这样他们起兵的基础,则完全依赖家族势力及在地方的影响。[3]《宋书》卷50《长沙王道怜传》载:“时鲜卑侵逼,自彭城以南,民皆保聚,山阳、淮阴诸戍,并不复立。”边境居民由于频繁临敌,临时组织能力极强,多训练有素,散则为民,聚则为兵,而其组织又往往以大族为号召。同书卷84《邓琬传》载:“ 初,淮南定陵人贾袭宗本县已为刘胡所得,率二十人投沈攸之。攸之言之建安王休仁,休仁版为司徒参军督护,使还乡里招集……”《南齐书》卷25《垣崇祖传》载垣崇祖启明帝北还召募亦相似。此类事例极多,故地方豪族于本地募兵,在南朝已成惯例。殷琰此前两度任豫州僚佐,据《宋书》卷7《前废帝纪》,泰始元年(465)正月前废帝登基之初,以山阳王休祐为豫州刺史时[1]按帝纪未载休祐都督豫州诸军事,据《宋书》卷72 本传,休祐“都督豫司二州南豫州之梁郡诸军事”(第1879 页),自是加督无疑了。而据《宋书》卷8《明帝纪》,明帝永光元年,“都督南豫豫司江四州扬州之宣城诸军事”,似乎豫州都督又是刘彧。但据殷琰所任,长史为军府僚佐,休祐都督豫州军事应该可以确定,《明帝纪》载“又徙为都督雍梁南北秦四州郢州之竟陵诸军事”(第152 页),则应是休祐先任豫州刺史,随后明帝徙任后乃加督,而此一系列迁转皆在短时间完成,具体难以考证。,殷琰即为长史、南梁郡太守,至十二月休祐入朝,乃行府州事。他在豫州的几经任职,说明于明帝即位、天下尽叛的背景下,似乎难以找到主掌豫州更为合适的人选。“琰素无部曲,门义不过数人,无以自立” ,没有强大的部曲为后盾,这是南朝士族出镇所面临的通病。督府常备军主体随府迁转几乎成为常态,士族到任后,乃不得不依赖地方豪强组织军队,相对于单弱的士族都督,地方土豪的力量异常庞大,遂使控制出现问题。

豫州举兵时,“淮西人前奉朝请郑墨率子弟部曲及淮右郡起义于陈郡城,有众一万”[2]《宋书》卷87《殷琰传》,第2206 页。。郑墨此时亦无职位,而能于瞬间组织如此庞大的军队,他在地方的影响力可见一斑。杜叔宝诸人之势力自然与此相当。“是月,刘顺、柳伦、皇甫道烈、庞天生等马步八千人,东据宛唐,去寿阳三百里。”[3]《宋书》卷87《殷琰传》,第2206 页。其中无杜叔宝,则他应该正领兵守寿阳城,其兵力自然不下数千,此后杜叔宝为刘顺诸人运粮时,乃以五千精兵护送可知。[4]《宋书》卷87《殷琰传》,第2206 页。而寿阳守兵自然不会倾巢出动,故杜叔宝最初挟制殷琰举兵时,诸人势力应不下两万人。以单身出镇之士族,统治具有如此力量的地方豪强,殷琰固然于军事未见所长,反思之,纵然他具备非凡统御能力,恐亦无法应付如此局面。晋末南朝,士族出镇,所遇情况大抵相似,以单弱之自身力量,应对强大的地方豪强力量,其统治本身就潜藏着严重危机,与士族个人能力固然相关,但这种历史的大背景才是主要的原因。

同一时期袁顗之出镇,所遇之情况与此相似。按袁顗的出镇,虽然本传言其为避难外出[1]详见《宋书》卷84《袁顗传》,第2148—2153 页。另《建康实录》卷14《列传》(第539 页)亦载。,而实乃前废帝使之以结外镇军事力量为援,这一点吕思勉早有论述[2]吕思勉云:“(袁)顗之出,乃废帝所以树外援,观下节自明,然则废帝非真疏顗,顗之征遄,亦非所以避废帝;灼然可见矣。”(《两晋南北朝史》,上海古籍出版社1983年版,第413—414 页)。袁顗由吏部尚书任上迁雍州都督区,与殷琰相同的是他们都没有强大的部曲。然而这时雍州形势与豫州不同,府下首将刘胡虽然骁猛却并非豪族[3]《宋书》卷84《刘胡传》载:“刘胡,南阳涅阳人也,本名坳胡,以其颜面坳黑似胡,故以为名。”此中并未言其父祖之事迹,则其为寒人无疑。,且袁顗本为废帝结外援而出,至镇遂岌岌于军事[4]《宋书》卷84 本传载:“既至襄阳,便与刘胡缮修兵械,纂集士卒。”(第2150 页)又曰:“与邓琬款狎相过,常请间,必尽日穷夜。顗与琬人地本殊,众知其有异志矣。”于刘彧危及皇权、天下思乱时,袁顗与刘胡遂不谋而合。故因此得顺利统领襄阳兵力。,与殷琰虽各为其主,但其事近乎相同。战事一起,乃以刘胡为前驱,自率重兵后继。最终为刘胡所弃,究其因据《宋书》本传乃归咎于士族陋习。“顗本无将略,性又怯桡,在军中未尝戎服,语不及战陈,唯赋诗谈义而已,不复抚接诸将;刘胡每论事,酬对甚简。由此大失人情,胡常切齿恚恨。”[5]《资治通鉴》卷131“宋明帝泰始二年”条,第4114 页。此事《宋书》袁顗本传亦载。此处尚有疑问,自邓琬事迹可知:

琬性鄙暗,贪吝过甚,财货酒食,皆身自量校。至是父子并卖官鬻爵,使婢仆出市道贩卖,酣歌博奕,日夜不休。大自矜遇,宾客到门者,历旬不得前。内事悉委褚灵嗣等三人,群小横恣,竞为威福,士庶忿怨,内外离心矣。[6]《宋书》卷84《邓琬传》,第2135 页。此史料《通鉴》卷131“宋明帝泰始二年”条(第4106 页)亦载。

以邓琬之行为,相较于袁顗,士族习气自是有过之而无不及,然浓湖对峙时,却并无刘胡与之不和的记载,且刘胡在军事不利的情况下隐瞒袁顗而退兵,却仍然绕道寻阳,告知晋安王子勋兵败之事。[1]此事《宋书》卷84《邓琬传》及《通鉴》卷131“宋明帝泰始二年”条(第4120 页)均有记载。尽管他有推脱责任谎报军情之嫌,然仍不失对寻阳军府起示警作用。按战场在鹊头,位于长江南岸,属南豫州境内,其位置约在今安徽省铜陵市偏北,自此地过江,沿大别山北面取道襄阳,其距离比溯江而上,经寻阳、沔口北上缩短近一半。而刘胡所领本为步兵,水路交通非其所长[2]《宋书》卷84《邓琬传》载:“刘胡率轻舸四百,由鹊头内路,欲攻钱溪。既而谓其长史王念叔曰:‘吾少习步战,未闲水斗。若步战,恒在数万人中,水战在一舸之上,舸舸各进,不复相关,正在三十人中取,此非万全之计,吾不为也。’”(第2142 页),且其最终被杀于石城。胡三省注云:“此竟陵之石城,今郢州长寿县是也。”[3]《通鉴》卷131“宋明帝泰始二年”条,第4122 页。可见其最终目标仍然是取道襄阳,那么他取道襄阳却逆江北上,自然出于示警寻阳的目的。邓琬之风习远甚于袁顗,而最终刘胡弃袁顗却未弃邓琬,可见风习的不同并不是主要原因。刘胡叛走后,袁顗尚有部众两万人:

及刘胡叛走,不告顗,顗至夜方知,大怒骂曰:“今年为小子所误!”呼取飞燕,谓其众曰:“我当自出追之。”因又遁走。至鹊头,与戍主薛伯珍及其所领数千人步取青林,欲向寻阳。[4]《宋书》卷84《袁顗传》,第2152 页。

刘胡乃襄阳骁将,袁顗之所以能够统领襄阳兵卒,皆因刘胡之故,到此时既与之分道扬镳,麾下两万人自亦不能服其率领。此时以两万之众,孤身逃命,忙忙若漏网之鱼,究其原因,亦由其自身势力单薄造成。乃转而投戍主薛伯珍。按河东薛氏迁于襄阳后遂成地方大族[1]韩树峰在《南北朝时期淮汉迤北的边境豪族》第四章第一节对此有涉及(第125 页)。,此薛伯珍即为襄阳驻军之戍主,自应出于此族。而其所领之数千人,自亦为其私人部曲,势败孤身之袁顗,最终仍命丧薛伯珍之手。于袁顗与刘胡分途之际,襄阳地方势力之态度此时昭然若揭。[2]《宋书》卷74《臧质传》载:“且义宣腹心将佐蔡超、竺超民之徒,咸有富贵之情,愿义宣得,欲倚质威名,以成其业,又劝奖义宣。”(第1915 页)对于雍州襄阳一带的豪族,陈琳国在《论南朝襄阳的晚渡士族》(《北京师范大学学报[社会科学版]》1991年第4 期)一文中有较多关注。张琳对雍州之中下层豪族亦有相当探讨,见《南朝时期的雍州中下层豪族》(《武汉大学学报[哲学社会科学版]》1997年第6 期)一文。

南朝自齐以后,士族举兵中最具代表性的要数齐武帝时期雍州都督王奂事件。此事造成的影响并不大,但于北朝却相当重要,它直接导致王肃北奔,据陈寅恪研究,对北魏的礼制发展起到至关重要的作用。[3]此事陈寅恪在《隋唐制度渊源略论稿》(河北教育出版社2002年版)二“礼仪”中有深入论述。据《南齐书》本传,其祖父为王僧朗,父王粹,出继从祖父王球,乃五朝高门琅琊王氏后裔。据《南齐书》卷3《武帝纪》,王奂永明九年(491)出为雍州刺史[4]此事《通鉴》卷137“齐武帝永明九年”条,记载相同,但据《南齐书》卷49 本传,“都督雍梁南北秦四州郢州之竟陵司州之随郡军事,镇北将军、雍州刺史”(第849页)。《南史》卷23 本传亦载其“出为雍州刺史,加都督”(中华书局1975年版,第638 页)。《通志》卷137《列传五十·王奂》亦载此,与《南史》不异(中华书局1987年版,第2166 页中)。据《南齐书》卷45《安陆昭王缅传》,他于永明年间出镇雍州,“迁使持节、都督雍梁南北秦四州荆州之竟陵司州之随郡军事、左将军、宁蛮校尉、雍州刺史”(第794—795 页),直到九年死于任上。按此处史料明显有误,据《南齐书》卷15《州郡志下》,竟陵郡属郢州而非荆州,据《南齐书》卷3《武帝纪》,出镇在永明八年,那么安陆王缅与王奂所辖区域完全相同,按此似乎可以推断王奂接任安陆王缅督雍州。而据《南齐书》卷40《随郡王子隆传》载:“(永明)八年,代鱼复侯子响为使持节、都督荆雍梁宁南北秦六州、镇西将军、荆州刺史,给鼓吹一部。”(第710 页)且直到十一年才解雍州都督,则随郡王子隆与王奂督区有交叉,《南史》卷44《随郡王子隆传》载其“为都督、荆州刺史”(第1113 页),据《南齐书》卷40《晋安王子懋传》,他十一年出镇雍州,督区与王奂完全相同,亦为雍州刺史。按王奂举兵时齐武帝仅遣五百人征讨,且最终其举兵时亦只聚兵千人,约其并未都督雍州军事,那么他就应该是以镇北将军开府。他既与宁蛮府长史刘兴祖之间矛盾激烈,应该也担任了宁蛮校尉。雍州为蛮区,宁蛮校尉亦有统兵职权,且此时雍州督府为随郡王子隆兼领,督府设于荆州,那么雍州在军事上就具有很大的自主性。,永明十一年因与宁蛮府长史刘兴祖不和,遂将其下狱处死。[1]究其龃龉细节,据《南齐书》卷49《王奂传》载孔稚珪奏事:“兴祖与奂共事,不能相和。自去年朱公恩领军征蛮失利,兴祖启闻,以启呈奂,奂因此便相嫌恨。”(第839页)乃因军情问题而起。《南史》卷23 本传、《魏书》卷98《岛夷萧道成传》亦有论述,《通志》卷137《列传五十·王奂》、《太平御览》卷830《资产部·针》(中华书局1960年版,第3704 页)引《南史》皆载此事。孔稚珪之弹劾书上似乎还指出了另一个原因:“毁故丞相若陈显达,诽讪朝事,莫此之深。”(《南齐书》卷49《王奂传》,第850 页)王奂与刘兴祖的上书不存,其内容不得而知,按陈显达为齐之开国功臣,王奂在与刘兴祖各自申辩之时,何来余暇“诽讪朝事”,此概为齐武帝欲加之辞而已。齐武帝因此遣军捕拿,战事一起,王奂乃因军队哗变被杀。究王奂举兵之细节,颇可看出南朝士族出守军镇实力之有限。《南齐书》卷49《王奂传》载:“上遣中书舍人吕文显、直閤将军曹道刚领斋仗五百人收奂。敕镇西司马曹虎从江陵步道会襄阳。”按,齐武帝所遣吕文显、曹道刚所率领仅五百人,尽管会合镇西司马曹虎[2]时任镇西将军的为随郡王子隆,军府设于荆州,镇西司马自荆州军府领兵前往,其所领人马自不会过多。,其总兵力亦只约在千人左右。而王奂此时为宁蛮校尉,负责对雍州蛮用兵,所统之兵虽不比雍州都督多[3]严耕望在推算荆州兵力时,依据将吏数额,以十倍得军队总数,见《中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度》,第131 页。据其结论:“雍、郢皆非大州,其州府佐吏亦有千数百人也。”(第133 页)按,严耕望在军府驻军数字的推算上应存在很大问题,这据梁武帝起兵时情况可知,但雍州在南朝乃大镇,其驻军规模上自不在少。,其常备军亦不在少数,而以此区区千余人即前往军镇征讨督将,亦从侧面反映士族出镇在军镇势力之弱小。事实上,王奂在抵抗台军时,所集结之力量亦极有限。“(王奂子)彪辄令率州内得千余人,开镇库,取仗,配衣甲,出南堂陈兵,闭门拒守。”[4]《南齐书》卷49《王奂传》,第850 页。总兵力只千人而已,其中大部分仍为部下豪将所统。王奂最终的败死乃与雍州军府及地方势力直接相关:

(王)彪遂出与虎军战,其党范虎领二百人降台军,彪败走归。土人起义攻州西门,彪登门拒战,却之。奂司马黄瑶起、宁蛮长史裴叔业于城内起兵攻奂。奂闻兵入,还内礼佛,未及起,军人遂斩之。[1]《南齐书》卷49《王奂传》,第850 页。

其中可以肯定的是,王奂并无私兵部曲,尽管此前他屡次外任。[2]《南齐书》卷49《王奂传》载:“世祖即位,征右仆射。仍转使持节监湘州军事、前将军、湘州刺史。永明二年,徙为散骑常侍、江州刺史。初省江州军府。”(第848 页)在任江州刺史之前,他虽然出镇湘州军镇,然在江州任上,取消了军府设置,且士族外任本不善于招揽部曲,即使他在湘州时积累有部曲,此时恐亦被遣散。其子最初集结以抵抗台军的千余人,乃临时武装而成,在临阵时即有二百人倒戈。随后土人遂大规模进攻襄阳城,按此“土人”,自应为雍州之地方大族率领之部曲,王奂的举动首先即遭到雍州之地方势力的强烈抵抗。而襄阳城中司马黄瑶起、宁蛮长史裴叔业也随即哗变。据《南齐书》卷57《魏虏传》,黄瑶起至永泰元年(498)魏孝文帝亲征沔北时,任西汝南、北义阳二郡太守,据其任王奂司马已有八年之久,约可推测,此前他一直任职襄阳一带,可知他本为襄阳一系将领。而裴叔业为宁蛮长史,恰与王奂同年,“(永明)九年,为宁蛮长史、广平太守。雍州刺史王奂事难,叔业率部曲于城内起义”[3]《南齐书》卷51《裴叔业传》,第870 页。。然而他此前在豫州屡任军主,此所谓“部曲”,自然皆其旧部。这样王奂以孤身出镇,于府内几至无兵可使,又不能绥和雍州之地方大族,于军事骤起之际,乃只得束手待毙。

王奂身为建康高门,在出任雍州之前,屡次外任,自非绝无才干者。本传称:“奂无学术,以事干见处。”[1]《南齐书》卷49《王奂传》,第848 页。至于王奂并无学术之说,恐亦有失偏颇,其子王肃入北后对北朝之礼制建设贡献极大,且其家学渊源极深,陈寅恪在《隋唐制度渊源略论稿》二《礼仪》中对此有相当考证,虽不能直接推论王奂之造诣,然亦绝非毫无学术者。更指出了他在才干上的杰出,在任湘、江二州之后乃出任重镇雍州自有其原因。而在武帝的讨伐诏书中更是隐约可见其才干:“逆贼王奂,险诐之性,自少及长。外饰廉勤,内怀凶慝,贻戾乡伍,取弃衣冠。拔其文笔之用,擢以显任,出牧樊阿,政刑弛乱。”[2]《南齐书》卷49《王奂传》,第851 页。在讨伐之时,武帝仍提出“拔其文笔之用”,可见其并非如本传所言“无学术”,尽管在他出任之初,齐武帝曾对王晏说:“奂于释氏,实自专至。其在镇或以此妨务,卿相见言次及之,勿道吾意也。”[3]《南齐书》卷49《王奂传》,第849 页。其在镇并非因笃信佛家获败。

此中较为突出的是王奂举兵时所依赖的人物,一为其子王彪,一为其婿殷叡。王彪在镇并无职衔,孔稚珪称:“彪私随父之镇,敢乱王法,罪并合穷戮。”[4]《南齐书》卷49《王奂传》,第850 页。则王彪为私自随父至镇可知,于王奂抵抗台军时,遂一切军务皆依王彪举措,乃成为王奂之得力助手。《南齐书》王奂本传载:“奂子彪素凶剽,奂不能制。”却不见其凶剽事迹,或以其娴于军事,不同于建康士族,而遭此恶语。殷叡之出镇为王奂所推荐,“奂为雍州,启叡为府长史”[5]《南齐书》卷49《王奂传》,第851 页。。这样殷叡乃以长史身份随王奂出镇。武帝讨伐王奂时以王彪为辞,却并未提及殷叡。[6]《南齐书》卷49《王奂传》载武帝讨伐诏书云:“(王奂)第三息彪矫弄威权,父子均势。”(第851 页)

女婿殷叡惧祸,谓奂曰:“曹、吕今来,既不见真敕,恐为奸变,政宜录取,驰启闻耳。”奂纳之。……奂门生郑羽叩头启奂,乞出城迎台使。[1]《南齐书》卷49《王奂传》,第850 页。

终王奂举兵前后看,整个过程,穿插其间为其出谋划策者仅为王彪、殷叡及门生郑羽数人。而王奂被杀后,“执彪及弟爽、弼、殷叡,皆伏诛”[2]《南齐书》卷49《王奂传》,第850—851 页。。则王奂所携之镇的尚有另外两子,然在举兵过程中并未见其事迹,换句话说,王奂起兵时所任者仅为其至亲数人,并未见到雍州一系将领的介入。

殷琰、袁顗、王奂皆于军镇举兵,然所面临之情况各不相同,最终都以失败告终。此中固然不免个人原因[3]齐武帝时之房法乘即为一例,详见《南齐书》卷58《东南夷传》(第1009—1019 页)。《资治通鉴》卷137“齐武帝永明八年”条亦载此事(第4302 页)。,但这时军镇的形势早已注定了他们的结局,地方势力的空前强大,已非东晋初年散乱的流民可比。降及南朝,兵户制度逐步崩溃,兵募的兴起更助长了都督府军队的地方化[4]有关南朝兵户衰落与兵募兴起的情况,详参陈玉屏:《魏晋南北朝兵户制度研究》,巴蜀书社1988年版。,高门士族由于并无私兵部曲,整个军镇的形势就非孤身出镇之士族所能弹压,此中个人能力尚在其次。

三、南朝士族出镇背景

五朝自东晋建国江东,最初乃以流民为重要军事成分,而流民于国破家亡之时南下求生,更为东晋提供了相对充足的后备力量。但是在早期之流民团中,就已呈现出另一现象,即一旦内部结成稳固联系,则必不易为外来势力所统领,前期之祖逖军团、郗鉴军团、刘胤军团情况皆如此[1]详见《晋书》各人本传。,其中尤以郗鉴军团最为突出,田余庆在《论郗鉴——兼论京口重镇的形成》[2]载田余庆:《东晋门阀政治》,北京大学出版社2012年版。中有深入探讨。这种军事单位的特点到了晋末南下流民减少后,遂逐渐为另一种形式——地方豪强势力所取代。对于南朝豪族的界定较为明确,一般将长江流域及北部在乡里拥有强大势力及影响力的地方豪强归为豪族,而长江各镇南部山区俚獠蛮越等族活动区域的地方豪强则被界定为酋豪或蛮洞力量,南朝在陈以前这类性质的力量在政治中的作用似乎并不大,这里要讨论的主要还是江淮地区的豪族问题。

东晋后期较为重要的流民武装,即是由谢氏建立的北府兵。前贤早已指出,北府兵的组建过程为募将而不募兵,然兵士的来源仍然是徐兖一带的流民无疑。这种先集将后集兵的做法,使得谢玄诸人至淝水之战能够始终稳固地控制这支军队。然而谢玄退出后,到王恭出镇,北府兵已经是征战十余年的集团,其内部已形成紧密联系,并发展出独立意志,王恭因此不能稳固地控制这支军队。川胜义雄指出:

成为刘裕起兵基础的北府军团,最初从北方的流人集团出发,作为东晋贵族的佣兵发挥了作用,同时也逐渐形成了自己的牢固团结。在这中间,谢玄招募的劲勇之士的存在不可忽视。淝水之战以后,他们逐渐意识到了自己的力量,开始显示出了不以贵族意志所动的姿态。[3]川胜义雄:《六朝贵族制社会研究》,第231 页。

正是这样的变化使士族终于失去了对这支流民武装的控制。经历桓温和刘裕主持的两次土断,进入南朝,这些昔日的流民都逐渐转变为地方豪族或为地方豪族所取代。其中以青齐、雍州一带的豪族特点最为突出,前人论述已丰,这里不再赘述。与王恭出镇几乎同时的殷仲堪,在荆州遇到了新情况:一为在地方拥有强大影响力之桓氏,一为受地方势力挤压寻找出路的杨佺期武装,摇摆于其间而自身并无力量的殷仲堪,最终乃与王恭殊途同归。

南朝地方豪族的力量相对于东晋更为突出,而这种力量的崛起为士族出主方镇掌控军事竖起一道难以逾越的障碍。《梁书》卷19《刘坦传》载梁武帝举兵南下时:

时辅国将军杨公则为湘州刺史,帅师赴夏口,西朝议行州事者,坦谓众曰:湘境人情,易扰难信。若专用武士,则百姓畏侵渔;若遣文人,则威略不振。必欲镇静一州城,军民足食,则无逾老臣。[1]《资治通鉴》卷144“齐和帝中兴元年”条亦略载此事(第4485 页)。

其中指出的重要一点即文人“威略不振”的现实。[2]《梁书》卷13《范云传》载齐明帝时其为始兴内史:“郡多豪猾大姓,二千石有不善者,谋共杀害,不则逐去之。”(中华书局1973年版,第230 页)始兴尚属内郡,其地方豪族即已如此猖獗,北面边镇可知。而以刘坦在湘州的影响力,出任后仍然受土人进攻,几近难于立足。[3]详见《梁书》卷19《刘坦传》,第300—301 页。这已经是充分考虑各种结果后的选任,却仍出现这种局面,何况湘州为江南豪族力量并不突出的地区,若涉及徐兖雍豫地区,其地方力量之强大,控制之艰难,更甚于此地。“威略不振”成为士族出镇最大的难关。《梁书》卷23《长沙嗣王业传附弟藻传》载:“出为持节、都督益宁二州诸军事、冠军将军、益州刺史。时天下草创,边徼未安,州民焦僧护聚众数万,据郫、繁作乱。”[1]益州军镇是镇兵历来皆为都督携带之部曲,即所谓“东兵”,此点李文才在《南北朝时期益梁政区研究》第二章“刘宋时期益、梁(南秦)二州刺史人选情况研究”中有论述(商务印书馆2002年版,第112 页)。湘州、益州地居长江南岸,到南朝齐末其军镇虽然设置稳定,但是军事力量却远不及江北诸镇。而其地因不接边境,地方大族的武装力量也相对薄弱,然仍非文人所能稳定执掌。

北面军镇地方势力之强大远非内地诸镇可比,《南齐书》卷27《刘怀珍传》载:“怀珍北州旧姓,门附殷积,启上门生千人充宿卫,孝武大惊,召取青、冀豪家私附得数千人,士人怨之。”[2]《南齐书》卷27《刘怀珍传》,第499—500 页。据此可知青齐一带之豪族皆家有部曲,此所谓门生,仅为私兵之另一称谓。刘怀珍一次献出一千人的兵力,自然绝非其全部私兵。因江夏王义恭的举荐,刘怀珍进入建康,出任直阁将军后贡献千人私兵,而青齐因地处边境,平民习于战事,此私兵之战斗力自然极强。孝武帝收集青齐私兵以充宿卫,一方面自然是削弱地方豪族力量,另一方面可以从中得知,豪族私兵之精锐程度过于建康之宿卫兵。到梁代时,其规模有增无减,《南史》卷61《陈庆之传》载:“出为北兖州刺史、都督缘淮诸军事。会有祅贼沙门僧强自称为帝,土豪蔡伯宠起兵应之,攻陷北徐州。”[3]《梁书》卷23《陈庆之传》亦载此事(第1500 页),但其中并未提及土豪蔡伯宠事迹。据此史料,攻陷北徐州之军队,其主体即为蔡伯宠之势力,土豪力量乃至可以攻陷州镇。豫州和雍州地方豪强的实力前文述殷琰、王奂事时已有所涉及。宋孝武帝时,王玄谟以武将出镇雍州,因土断而与地方豪族骤起冲突,侨居于此的河东柳氏乃欲起兵攻之。[4]详见《资治通鉴》卷128“宋孝武帝大明元年”条,第4031 页。王玄谟,文帝以来一直为朝中大将,都督雍州尚遇如此处境,士族可知。大明五年海陵王休茂以雍州刺史举兵,更直接为土人诛杀[1]详见《宋书》卷81《刘秀之传》,第2075 页。《南史》卷2《宋本纪中第二·孝武帝纪》记载此事时,指出为其参军尹玄庆所杀,大约此人亦为雍州土豪(中华书局1975年版,第55—67 页)。,其力量之大可知。梁武帝举兵时,韦叡“有众二千,马二百匹”[2]《梁书》卷12《韦叡传》,第851 页。,曹景宗、康绚、柳惔等虽数目不等,而皆各遣部曲随军。《梁书》卷51《处士·张孝秀传》:“少仕州为治中从事史;遭母忧,服阕,为建安王别驾。顷之,遂去职归山,居于东林寺。有田数十顷,部曲数百人,率以力田,尽供山众,远近归慕,赴之如市。” 张孝秀为南阳豪强,而于南阳地方豪族中,门第并非一流,其归隐之后仍有部曲数百人,乃至远近居民“赴之如市”,可见其力量之集结程度。[3]对于大族私门集结平民的事迹,毛汉光在《中国中古社会史论》第四篇“中古士族性质之演变”有一定的叙述(上海世纪出版集团、上海书店2002年版,第77 页)。虽然他未以此众用于军事,但正如前文所述,边境居民皆娴于战斗,以张孝秀次等豪族,尚能集结如此规模部曲,可知在边郡豪族聚集部曲乃普遍现象。而在南朝境内非扬州区域,豪族聚兵事例史书不绝[4]梁末侯景之乱时期,乃更为猖獗,《陈书》卷8《侯安都传》、卷9《侯瑱传》、卷10《程灵洗传》、卷31《任忠传》等都有聚兵记载(中华书局1972年版)。,地方势力出现这种形式的集结,乃使孤身出镇的士族行使权力的空间受到严重限制。

到梁末侯景之乱时,这种在基层小规模的集结,遂演变成众多的割据势力。《陈书》卷35《陈宝应传》史臣曰:

梁末之灾沴,群凶竞起,郡邑岩穴之长,村屯邬壁之豪,资剽掠以致强,恣陵侮而为大。高祖应期拨乱,戡定安辑,熊昙朗、周迪、留异、陈宝应虽身逢兴运,犹志在乱常。昙朗奸慝翻覆,夷灭斯为幸矣。宝应及异,世祖或敦以婚姻,或处其类族,岂有不能威制,盖以德怀也。遂乃背恩负义,各立异图,地匪淮南,有为帝之志,势非庸、蜀,启自王之心。

这种在基层一直埋藏的隐患遂获得全面暴露的契机。北面军镇之徐、兖、豫地区,或因侯景打击,或已沦陷,未能展示其地方豪族的力量,而雍州则随岳阳王詧举事,故此时脱颖而出的皆为南部州郡的豪强。周文育出征余孝劢时,虽拥大批军队,仍不敢轻取土豪熊昙朗。[1]详见《陈书》卷8《周文育传》,第137—141 页。地方势力趁政权混乱之机,发展到极致。

豪族势力的崛起,特别是边境豪族,私兵固然起到相当作用,然而这种形式的大族,往往宗族的势力也相当庞大,这也是他们能在短时间内集结兵力的重要原因。南朝史书中频频出现豪族将领结同族为兵的事迹,目前对于南朝各地区的豪族研究已相对较为完备,故这里不拟多置文墨。大体南朝境内之地方豪族特别是边境豪族,一直都保持相当势力,特定时期数族相连则可进攻州镇。在这样的背景下,州镇的镇将欲稳定一方,乃至于全身保命,都必须有一定的个人势力为基础,而这恰又是建康士族所缺少的。

南朝之出镇将领皆携有大量军队,一为组成军府兵力之核心,组织军镇防务,一为弹压地方豪族,奠定他们在军镇统治的基础。东晋末年,刘道规镇守荆州时,桓谦举兵,“道规乃会将士,告之曰:‘桓谦今在近畿,闻者颇有去就之计。吾东来文武,足以济事。若欲去者,本不相禁。’”[2]《宋书》卷51《宗室·临川烈武王道规传》,第1437 页。《通典》卷151《兵四》亦载(中华书局1988年版,第3870 页)。可知刘道规借以弹压叛军的主体力量乃其出镇时所率领的部曲。《宋书》卷88《沈文秀传》载:“景和元年,迁督青州徐州之东莞东安二郡诸军事、建威将军、青州刺史。时帝狂悖无道,内外忧危,文秀将之镇,部曲出屯白下……”则沈文秀出镇亦携大量部曲,在其后举兵反抗宋明帝时,遇到与王奂同样的局面。

(刘)弥之青州强姓,门族甚多,诸宗从相合率奔北海,据城以拒文秀。平原、乐安二郡太守王玄默据琅邪,清河、广川二郡太守王玄邈据盘阳城,高阳、勃海二郡太守刘乘民据临济城,并起义。文秀司马房文庆谋应之,为文秀所杀。文秀遣军主解彦士攻北海陷之,乘民从弟伯宗合率乡兵,复克北海,因率所领向青州所治东阳城。[1]《宋书》卷88《沈文秀传》,第2222—2223 页。《建康实录》卷14《列传》亦略载此事(第546 页)。沈文秀遭到青齐土豪进攻之事迹《资治通鉴》卷131“宋明帝泰始二年”条有较为全面的记载(第4112 页)。

沈文秀同样遇到地方势力的围攻,却得以应付自如,当地大族房文庆的内叛亦未能成功。青州之地方大族根深蒂固,沈文秀借以作战的军队自然皆为其携带出镇的部曲,最终刘伯宗战死,青州豪强的起义皆被其击溃。非但如此,宋明帝所遣之台军也是围困孤城,一筹莫展。“太宗遣青州刺史明僧暠、东莞东安二郡太守李灵谦率军伐文秀。玄邈、乘民、僧暠等并进军攻城,每战辄为文秀所破,离而复合,如此者十余。”[2]《宋书》卷88《沈文秀传》,第2223 页。此中固然有沈文秀个人军事才能的原因,但拥有相当规模的部曲却为必备条件。《梁书》卷46《徐文盛传》:

父庆之,天监初,率千余人自北归款,未至道卒。文盛仍统其众,稍立功绩,高祖甚优宠之。大同末,以为持节、督宁州刺史。先是,州在僻远,所管群蛮不识教义,贪欲财贿,劫篡相寻,前后刺史莫能制。文盛推心抚慰,示以威德,夷獠感之,风俗遂改。

徐文盛所遇之情况,虽并非因豪族,然蛮夷亦属地方势力一列,而他最终稳定控制该地区,其后盾仍然离不开他所统帅的旧部曲千人。

士族由于种种原因,在军镇多无收集部曲的举动[1]士族在镇不能收集部曲,其主要原因在于,一般他们并非临敌将领,一旦收集私兵,即会遭到建康政权的怀疑,《宋书》卷2《武帝纪中》载司马休之事迹即如此(第27—48 页)。并且士族多居官建康,偶有外任,其亦以建康为心理归宿,故多不热衷于建立私兵。毛汉光在《中国中古社会史论》第四篇“中古士族性质之演变”中指出:“在东晋南朝时期,就士族整体而言,也有偃武就文的倾向。”(第90 页),故若殷琰、王奂虽屡屡外任,仍然未能组建一支相当规模的私兵化部曲。宋文帝时范晔等谋反,乃欲远结广州人周灵甫,以借助其私兵。[2]详见《宋书》卷69《范晔传》,第1819—1831 页。建康之士族,无私兵部曲乃普遍现象,相对于沈文秀,没有部曲的士族在出镇之后,或虽志趣不同却被裹挟举兵,若殷琰;或虽志趣相同,却在形势急转时遭到抛弃,若袁顗;或直接被地方势力进攻而束手待毙,若王奂。

建康之高门于史料中所得,亦多有部曲、门生,此类群体与上文所说之部曲、门生不同,对此类人唐长孺有较为集中的论述。[3]参见氏著:《魏晋南北朝时期的客和部曲》,载《魏晋南北朝史论拾遗》,中华书局1983年版。此类群体一般分为两种类型,一为私家劳力[4]若《宋书》卷67《谢灵运传》中所载其开山浚湖之门生(第1734—1777 页)。此类依附群体在吴会士族中较为普遍。,与武将之战斗兵力不同;另一种则以此作为宦途捷径而已。

(徐湛之)门生千余人,皆三吴富人之子,姿质端妍,衣服鲜丽。[1]《宋书》卷71《徐湛之传》,第1844 页。

(颜竣)多假资礼,解为门生,充朝满野,殆将千计。[2]《宋书》卷75《颜竣传》,第1966 页。

可以看出此类门生与刘怀珍之门生的不同,建康之士族的门生、义故,多为依附群体。相对于士族,南朝之武将亦有门生,然这一类型的门生乃与前文之刘怀珍的门生大体一致。《宋书》卷69《范晔传附孔熙先传》载徐湛之语范晔等:

臧质见与异常,岁内当还,已报质,悉携门生义故,其亦当解人此旨,故应得健儿数百。质与萧思话款密,当仗要之,二人并受大将军眷遇,必无异同。思话三州义故众力,亦不减质。郡中文武,及合诸处侦逻,亦当不减千人。[3]《宋书》卷69《范晔传附孔熙先传》,第1822 页。

此类依附群体自亦属私兵性质,与私家部曲不异。[4]《南齐书》卷24《张瓌传》所载之部曲亦属此类性质(第453—455 页)。总之,同样作为依附群体,南朝的士族与地方豪族乃至武将所拥有的部曲、门生、义故等存在性质上的不同,前者主要是充当劳力或者是结交人士需要,而后者则主要充当私人兵力。

自东晋后期,荆州军府和以流民为主的北府兵便已摆脱了士族的控制,以此为分界,进入南朝,士族在军镇区域不再扮演重要角色。其原因是多重的,关于其自身军事能力的降低前人早已论述,这里主要探讨士族与地方豪族在军镇区域力量对比上的悬殊。一方面是地方豪族的个人势力和家族势力的强大,另一方面出镇士族自身力量的薄弱,最主要体现在他们出镇后没有强大的部曲为后盾。而这样他们连军镇的常备军亦难以稳定控制,在南朝政局变乱频繁之际,出镇士族、镇府将领、地方豪族利益上乃各有异同,而在军事行动中这种矛盾遂不断激化,无不以士族的失败而告终。地方豪族力量的壮大,尤其边境军镇力量的复杂,使得终日以文学相尚、清谈为务的建康士族,已经不可能控制这一区域。士族失去对军镇的控制,在南朝政权不断士族化过程中,影响甚大,建康政权只有以宗王出镇来加强对军镇控制,而在对宗王的限制过程中明显取消了军镇的作用。从此在南朝军事区活跃的都只能是异姓武将,在建康政权不断衰弱时,他们在军镇半独立的状态日趋显著。

四、余论

南朝政治与东晋最大的不同在于士族退出军事,其中原因固然众多,前人述及政权排抑、才能下降、世俗轻武等不一而足。这些固然都在一定程度上影响到这一结果,但基层乡里以及军府层面的改变却一直被忽视。

南朝承东晋格局,财税对扬州的依赖甚至得到加强,江北地方豪强对户口的荫蔽基本保持被优容的状况,《宋书·州郡志》所载大明八年户口簿,江北各地户口与扬州各郡对比悬殊,这固然一定程度上反映经济的不平衡,但或许也可认为这一区域人口隐冒情况之严重。豪强在这一背景下不断壮大,私兵规模突出,遂使得镇守非寒人武将抑或领禁军出镇之宗王不能实现,一无私兵、二无禁军随从的士族遂逐渐失去了对这一区域的掌控能力。

南朝虽然没有出现东晋“荆扬之争”那样一支独大的都督区情况,但都督府的建制与结构更加完善,更兼豪强出仕为清途所隔,遂使其在军府层面大量积压。固然南朝的历史推动力在都督区,但都督府在一定程度上逐步为豪强掌控,他们的政治欲求在一定程度上会影响乃至主宰整个都督府的取向,成为南朝最为不稳定的因素。川胜义雄所提出的寒门武将取代士族,随后才是豪强的崛起[1]〔日〕川胜义雄:《六朝贵族制社会研究》,第223 页。,是不全面的,在南朝的军事区域,寒门武将本身就是豪强群体。军事拉锯区域普通编户非依赖地方豪强无以生存,边境这样特殊的地域产生了特殊的乡里基层结构,在此基础上建构了特殊的都督府,面对动辄数千乃至上万人私兵的僚佐与下属,且拥有强烈的仕途欲求,孤身出镇的士族无力控制乃至扭转他们的意向。故当外任成为士族不可避免的经历时,他们不过以僚佐的形式在各都督区敷衍经历,偶尔成为都督区长官亦不过雍容而已。这片区域的群体已经成长出自己的意识与欲求,他们不再是南下求食与求安的流民,更不能安于唯士族马首是瞻的处境,这或许才是士族离开军事、失去对军事区域掌控的根本原因。