俞平伯1954年以后的岁月(四)

周文毅

浙江省人大常委会办公厅

俞平伯1954年以后的岁月(四)

周文毅

浙江省人大常委会办公厅

慰妻办曲社

1955年9月30日,自感批判压力稍有减轻的俞平伯,忽然从新出版的《文艺报》半月刊第18号上看到一篇题为《友谊的访问》的报道,里面提到:“今年六月以来,我国作家与前来我国访问的外国文学家和社会活动家进行了频繁的接触。”“外国朋友最关心的问题,是关于《红楼梦》研究中的错误思想的批判及对胡适和胡风反革命集团的批判和斗争。……黄药眠、杨朔、蓝翎等向朝鲜作家……介绍了对俞平伯研究《红楼梦》的唯心主义思想的批判以及对胡适的反动文学观点的斗争的情况。”

上述文字不禁又让他心惊肉跳起来,原来自己并没有安然过关!胡风被捕入狱的遭遇足以让他觳觫不已了,而这篇报道却还将他与胡风相提并论。他顿时感到,去年10月自己遭受的《红楼梦》研究批判这场人生危机,可能还会持续很长时间。如果真是这样,又该如何保家安己呢?他颇费踌躇。

1956年5月,俞平伯历时4年多校勘整理的八十回本《红楼梦》终于大功告成,正式交付人民文学出版社出版。他将全书共分成四册,曹雪芹所著前八十回分成上、下两册;另外两册,一册为高鹗所续的后四十回,他取名为《红楼梦后部四十回》,一册为《红楼梦八十回校字记》,为的是让有红学兴趣的读者可以对照流传在世的《红楼梦》版本查知他的校订依据。他还专门撰写《〈红楼梦〉八十回校本序言》,交代了校勘整理经过,并提出了校勘整理过程中新形成的一些红学观点。在署名上,他署为“俞平伯校勘、王惜时(即王佩璋)助校”。尽管当初他单位领导郑振铎、何其芳配备给他的助手王佩璋曾跟风批判过他,但他却不计前嫌,毫不抹杀王的协助校勘之功。

俞平伯纾难解压的智慧灵光闪烁在当年4月。

4月17日,浙江国风苏昆剧团(现为浙江昆剧团)首度进京在中南海怀仁堂演出了昆剧《十五贯》,该团的昆曲“传”字辈演员周传瑛饰况钟、王传淞饰娄阿鼠、朱国梁饰过于执、包传铎饰周忱。那天的演出,毛泽东、周恩来等党和国家领导人都到场观看。周恩来还发表了观后感,称赞剧团“做了一件好事”,“一出戏救活了一个剧种”。到了5月17日,他再次发表讲话,指出:“昆曲有很多剧目,要整理改革。很多民族财富要好好发掘、继承,不要埋没。”5月18日,著名剧作家田汉就周恩来两次讲话精神,为《人民日报》撰写社论《从“一出戏救活了一个剧种”谈起》。《十五贯》在北京连演46场,观众达7万人次。同年,还被拍成彩色戏曲艺术影片发行全国。

昆剧《十五贯》的一炮打响使俞平伯脑中豁然开朗:携同妻子许宝驯,举办一个业余昆曲团体,不就是一条夫妻相濡、共涉艰危的路子吗?何况,研习濒于失传的古老剧种,振兴祖国传统文化,既能出成果,又能暂时躲避政治风雨,不失为一举两得。

俞平伯曾从苏州祖居曲园中的“乐知堂”堂名,悟得8个字:乐天、知命、安闲、养拙。他由此引申为4句箴言:乐天不忧惧,知命不妄想,安闲啬心神,养拙慎言行。他认为这四句箴言每一句都对应了人生的一种状态。因为人活在世上,总不免有顺境、逆境,有空闲的时候,也有烦恼的时候,这样,人就不能只秉持一种活法。人应遵循自然规律,顺天而为,不要过多忧虑和恐惧;平时要安知天命,不作脱离实际的思想和行为;空闲时候应该节省精神,不要刻意忙碌;逢到逆境遇上烦恼,则应该韬光养晦,谨言慎行。这四句箴言,无疑是俞平伯独创的纾难解压的智慧真谛。

再说俞平伯敢于举办业余昆曲团体,其因盖出于他出生成长的苏州是昆曲发祥之地,他从小就对古老而又雅致的昆曲情有独钟。到北京大学求学后,他又曾在昆曲大师吴梅(字瞿安)开的班里学过昆曲。加上夫人许宝驯幼年学过古琴,曾师从六伯父学唱过昆曲。她嗓子好,唱起昆曲来,字正腔圆,余音绕梁,而且她还能为昆剧折子戏谱曲。平时,夫妇俩业余生活中的一项重要内容,就是拍曲。

此外,俞平伯还曾办过昆曲社团。那是1935年,他在清华大学执教时,曾和妻子许宝驯一起邀集爱好昆曲的师生成立课余昆曲团体“谷音社”,研究昆曲、学唱昆曲。但好景不长,1937年7月,卢沟桥事变引发全民抗战,他苦心创办的“谷音社”遂被日寇的铁蹄碾碎。十几年后,一些旧友到老君堂俞平伯家相聚,还常常怀念“谷音社”的两年美好时光,甚至还希望他再次组织成立新的谷音社,藉以以曲会友。

于是,为了安慰妻子,令其逐步走出恐惧的阴影,俞平伯决定重新联络旧雨新知、昆曲同好,积极筹备建立业余昆曲研习团体。

曲社成立后,一时没有活动的地方,俞平伯便把老君堂79号私宅作为社址。外孙韦柰在《我的外祖父俞平伯》一书中回忆:曲社每每来家举行活动,外祖父母“他们便拿出自家的钱,做些点心,买些冷饮供大家享用”。

张允和也曾回忆过俞平伯夫妇热情待她的一件往事:

有一年夏天,我的大弟张宗和由贵阳来。我和有光带大弟一同到老君堂开社务会议。这些委员们大吃大喝了一顿。下午忽然雷雨交加,来势十分凶猛。雨还没有停,客人大多走了。大姐(指许宝驯)留下了我和大弟,还有有光,要我们三人等雨停了再走。雨老不停,只好又吃了晚饭。好不容易雨停了,我们正预备走,可是有人告诉我们:“外面的水有两尺多深,汽车、电车都不通。”这下我们急得不得了。大姐说:“急什么,今晚就在我这儿将就睡一晚,好在是夏天。”我们三人就在沙发上、滕椅上度过了一宵。(张允和:《我与昆曲》,百花文艺出版社2014年版,第84页)

俞平伯组织北京昆曲研习社第一次亮相演出,是为庆贺社务委员兼演出组组长袁敏宣的母亲汪静老人80寿辰。事先,曲社彩排了一出传统昆曲折子戏《乔醋》。该折出自昆曲传统剧目《金雀记》,全剧讲的是晋代文人潘安仁未及第时,与一乐妓巫彩凤两情相娱,订下白头之盟。潘有金雀一对,以其中一支赠巫为表记。旋经丧乱,彼此分离。既而潘出宰河阳,巫闻讯后寄一书备述别后情状,并言暂度尼姑,以明其不渝初志。讵料,此书为潘妻拾得,遂多方盘诘,欲一观其所藏另一支金雀。潘初尚掩饰,继被再三逼问,终于辞穷,只得直陈,且长跪请命。潘夫人佯作含酸,不遽许可,实则潘夫人极贤淑,非但毫无醋意,还想欲玉成他们,只不过她是乔装以怡夫君潘安仁。《乔醋》是小生、正旦的重头戏,俞平伯他们建社伊始,就能排演这折一向为昆班所看重的戏,可见他们昆曲艺术功力积淀之深。

9月8日,北池子50号袁府正厅专门搭起了戏台,刚成立不到一个月的北京昆曲研习社专门前来举行祝寿堂会。57岁的俞平伯也粉墨登场,与袁敏宣、陆剑霞合作表演了《乔醋》。俞平伯能上台演出,实在太难得了!由于他“五音不全”、“并不擅演唱”(韦柰语),平时家庭聚会拍曲、曲社举行演出,他一般都担任乐队司鼓,此次他亲自登台演戏,曲友都称“实在罕见”。那天晚上,前来祝寿和观戏的有一百多人,场面颇为热闹。俞平伯他们这次私人性质的演出,后来被称作是“北京历史上最后一次传统意义上的堂会”。

时任文化部副部长的著名剧作家丁西林也获知俞平伯办曲社的事。祝寿演出第二天,他就邀请俞平伯夫妇、张允和夫妇去开茶话会,了解他们成立曲社的前因后果。那天,大家相谈甚欢。出于昆剧《十五贯》晋京公演和周恩来两次讲话影响犹在,丁西林觉得俞平伯他们这是在振兴古老剧种,应该予以支持,茶话会后,他就协调北京市分管文教的副市长王昆仑一起扶持曲社。

10月13日晚上,丁西林打电话给曲社联络组组长张允和,“约我们曲社的人明天去庆霄楼谈谈”。

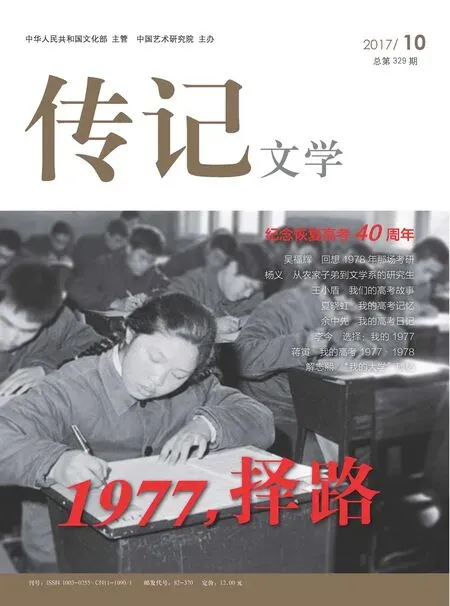

1956年,俞平伯、许宝驯夫妇与儿子一家四口摄于天津

11月2日,张允和给《北京晚报》写了一篇新闻稿,稿子经过俞平伯的亲笔修改。从这篇新闻稿中,可以看到北京昆曲研习社成立三个月来的初步成就:

北京昆曲研习社,自七月间由俞平伯等人发起组织成立。举俞平伯、项远村、袁敏宣等十一人为社务委员,并成立传习、公演、研究等七组。

俟后又经文化部与北京市政府大力扶助,社员由最初二十五人发展至七十人。现已由文化部领导进行研习工作。

10月28日下午,北京昆曲研习社在文化俱乐部举行社员联欢大会。

由俞平伯主任委员报告成立经过,上海虹社李洵如同志赠礼。便装表演《琴桃》、《思凡》、《学堂》等戏。小社员胡保棣(十一岁)、许宜春(十岁)化装演出《游园》。胡保棣饰杜丽娘端庄稳重,一入园门,看到满园春色的喜悦情绪曲曲传出;许宜春饰春香,玲珑活泼,女孩儿天真烂漫的神情亦颇有情趣。小《游园》由周铨庵等人在暑假中排演,已演出数次,均得观众好评。(同上,第201-202页)

座谈会结束两个月后,北京市文化局发来通知:一是规定北京昆曲研习社由北京市文化局领导;二是每月拨给曲社250元作为活动经费补贴;三是安排曲社每周到东单文化馆活动一次,以解决活动场地不足问题。

张允和还回忆过俞平伯主持下北京昆曲研习社惨淡经营的情况:“这段时期(指曲社存在的8年)内,我们除社员每季交很少的会费外,社员请笛师拍曲,交费四元。曲社每月收入在三百元以上,每周拍曲一次,演出有时还有点小收入,每个月存钱,用十元一月租了陆剑霞的房子,租一间,借给两间用。到1964年结束时,我们有了一些行头,有两副水钻头面,一副点翠、凤冠,《游园惊梦》的杜丽娘、柳梦梅的服装,《小宴》的黄帔,《后亲》的红帔、褶子等。彩鞋、福字履、靴都是个人自备的。”

为了节约使用经费,曲社彩排和演出中用到的幻灯字幕,也都不拿出去专门制作,而是由俞平伯与袁敏宣等人辛苦写就。俞平伯的楷书十分美观,袁敏宣又是晚清翰林之女,他们写出来的唱、白字幕用幻灯一放,观众十分欣赏,认为“有气派”,“书卷气浓”。

山雨欲来风满楼。1957年6月,整风反右运动开始了,国家政治生活的短暂平静又被打破……

在这场急风暴雨式的政治运动中,三年前就遭点名批判的俞平伯却能安澜。说起来,5月16日召开的戏曲座谈会上,俞平伯甚至还唱了点“反调”,说“《十五贯》唱红之后,昆曲并没有脱离危险时期,电台广播极少,自身力量不够,政府支持不够,对群众联系太少……”(陈徒手:《旧时月色下的俞平伯》)

然而,与俞平伯生活在同一屋檐下的长女俞成,却不幸被打成“右派”。

说起长女俞成,也算辛苦遭逢。抗战之初,她在西南联大学英语,1948年与外籍丈夫离婚后,便携一双儿女到北平投靠父母,没想到却会患上腰椎结核而卧床不起达三年之久,经一日本医生治疗和自我锻炼,她重新站起,便响应政府号召走出家门,去一所中学教语文,但好景不长,居然会被划为“右派分子”。这样一个刚刚接触社会的女人怎么会成“右派分子”的呢?据她儿子韦柰所著《旧时月色:俞平伯身边的人和事》里说,“后来方知是因为所在学校没有完成指标,把她硬划进去。从此她再没有工作”。身边的女儿被打成“右派”,这让俞平伯情何以堪?

然而,再不顺心的日子还是要过下去的。1957年下半年里,俞平伯依旧大行“保存、改革昆曲”之道。他甚至还开始与昔日执教清华大学时的学生、时任天津戏曲学校副校长的华粹深共同改编昆曲《牡丹亭》。

却说早在20世纪30年代,俞平伯在清华大学组织“谷音社”时,最欣赏的就是汤显祖的名作《牡丹亭》,其词读之数十遍,其折又歌之数百遍,并且一直有志于将《牡丹亭》缩编全本成为一剧。当时,华粹深就是谷音社的一员。中华人民共和国成立后,他在天津戏曲学校任教,依旧研究昆曲不辍。俞平伯与他合作改编昆曲《牡丹亭》,一共花了两年时间,师生二人你切我磋,京津两地奔波探讨无数次,终于改编成功。

周恩来总理也关心着俞平伯主持下的北京昆曲研习社,好几次,他都拨冗前来看他们排练或演出。张允和回忆:“总理每次来,都没有前呼后拥的随从,静悄悄地当一名普通的观众。但我只要知道总理要来,一定把前几排和总理的座位四周都安排好熟识、可靠的人。”

1957年11月2日晚,北京昆曲研习社在全国文联礼堂第一次举行公演。俞平伯组织社员们上演了昆曲折子戏《胖姑》《出猎》《琴桃》《卸甲》《佳期》等。周恩来兴致盎然前来观看,叶圣陶、陈叔通、张奚若、康生等也都到场。演出中,出现不少遗憾之处,照张允和当天日记中的说法:“《出猎》的胡保棣,说白好,扮相第二,工架第三,唱得差些。李三娘身段稳,气氛不够,咬字、唱腔不够好。我的王旺不好,扮相太矮小,没气派,举起手来太轻,嗓子太尖,水桶几乎挑不起。最后的《絮阁》,周的杨贵妃,唱做均佳,扮相不够好。苏姐的唐明皇唱得勉强,表情全无。”年已58岁的俞平伯,又一次粉墨登场,但他演得怎么样,张允和没有评点。而照他儿子俞润民称:“俞先生也粉墨登场扮演角色,一时传为佳话。”尽管是业余水平的演出,周恩来却看得很认真,张允和演完她那一折《出猎》下来,还没坐到剧场自己的座位上,周恩来就伸过手来与她握手。小演员许宜春戏演完转进剧场,刚要到第三排自己的座位上落座,坐第四排的周恩来不仅跟她握手,还问她几岁了,读几年级了,是哪里人?当小宜春一一回答后,反问“你是哪里人”时周恩来很和蔼地回答:“我是淮安人”。

在1957年这一年里,俞平伯一共参加有关昆曲的座谈、演出、会议达36场,发表文章3篇。北京昆曲研习社,果然成了他躲避批判,苦中寻乐,安慰妻子的风雨亭子。

这一年里,上海古籍出版社再版了他三年前由上海文艺联合出版社出版的《脂砚斋红楼梦辑评》一书。

到了1958年,举国大跃进。俞平伯也适时“跃进”:2月,由他校订、王佩璋(出版时署名王惜时)参校的《红楼梦》八十回本终于由人民文学出版社出版发行。这样一套四册有分有合有说明的《红楼梦》版本,受到了读者普遍欢迎,人们称之为“俞校本”,书市上一时洛阳纸贵。顺便说一下,据俞平伯所在单位中科院哲学社会科学学部文学研究所党总支书记王平凡后来回忆:“到1962年《红楼梦》(指俞校本)印数有十四万部。”

进入1959年。这一年似乎是俞平伯在整个50年代日子最好过的一年。

3月18日至30日,连任第二届全国人大代表的他与同为代表又兼苏州乡友的叶圣陶、王伯祥等,一起赴江苏开展代表视察活动。他们先后到了南京、扬州、淮阴、涟水等地,听取了整治大运河的报告,参观了“解放台湾”的宣传工作展览,视察了农村村庄和城里的居民新村,还看了工厂和学校。

在俞平伯的主持下,到这一年,北京昆曲研习社社员已经发展到近百人。他还特别重视吸引青少年学昆曲,因为他知道,昆曲要传承,必须要有新生力量。所以他把自己不满10岁的外孙女韦梅也发展进曲社学唱昆曲。但昆曲词句很难懂,要孩子们学唱不容易,好在这些孩子的长辈不乏资深曲友,如小社员许宜春的爷爷许潜庵、爸爸许芷方都懂昆曲,俞平伯就督促大人们认真教练。外孙女韦梅,就是由他和夫人许宝驯一手调教出来的。在曲社近百人的社员队伍里,时时可见年轻人的身影。

北京昆曲研习社人强马壮了,俞平伯便带领社员们开始排练他和华粹深共同改编成功的全本昆剧《牡丹亭》。《牡丹亭》堪称昆曲中的皇冠之珠,难度非同一般,曲社作为业余班子居然敢碰,业内不由啧啧称奇。曲社几乎安排了三分之二的社员投入到这部戏的排练中去,袁敏宣饰柳梦梅、周铨庵饰杜丽娘、范崇实饰杜宝、伊克贤饰杜母、张允和饰石道姑,12岁的小演员许宜春饰春香,连音响、前后台、幻灯字幕,都由曲社社员们一手操作。社员樊书培回忆:“俞先生排戏一直盯看,看得很细。谁唱得好,就大声夸奖,并会说一些典故;谁谁以前这段唱得不错。”据张允和回忆,有时都要排练到晚上11点钟才停下。为了排演好《牡丹亭》,俞平伯甚至还从上海专门请来昆曲“传”字辈名家朱传茗、沈传芷、张传芳、华传浩等来京指导排练。这部戏一排就是好几个月,终于排出了建国后第一出全本昆剧《牡丹亭》的舞台演出版。

俞平伯外孙女韦梅(左)与北京昆曲研习社小学员陈曙辉出演昆剧《游园》剧照

1959年国庆期间,俞平伯(后左四)与外孙女韦梅(前左)等摄于昆剧演出后

10月3日,是俞平伯举办业余昆曲团体史上引以为豪的日子。这天晚上,他带领北京昆曲研习社在长安大戏院首次举行全本昆剧《牡丹亭》汇报演出,以此庆祝中华人民共和国成立10周年。

是夜,北京东长安街上灯火璀璨,人流熙熙攘攘,建于1937年的长安大戏院古朴典雅。俞平伯领着11岁的外孙女韦梅站在戏院门口迎迓各路来宾。有熟识的曲友一进来,先是与俞平伯热情握手,然后摸摸小韦梅的脸蛋,夸赞俞平伯将小外孙女培养成又一个“杜丽娘”。曲友说的是8个月前的2月5日,曲社在九三学社春节联欢晚会上,演出了昆曲《牡丹亭》里“学堂”“游园”两出折子戏,小韦梅演出了其中“游园”一折,当时,她的一唱一做、一招一式,赢得满场喝彩。

1963年,曹雪芹逝世200周年纪念展览会期间,红学家于故宫文华殿座谈会后合影,左起:周汝昌、吴恩裕、陈毓罴、周绍良、吴世昌、朱南铣、俞平伯、刘世德、邵荃麟、阿英

当晚演出大获成功,专门从天津赶来的华粹深十分高兴,演出结束后,他张罗俞平伯与主要演员们到长安大戏院门口照了一张合影。戏院方面见到当晚演出盛况,便高兴地请他们到10月8日晚上再加演一场。

如果说,《牡丹亭》公演成功让俞平伯感到高兴的话,那么,更加让他喜出望外的是,作为戏剧界“业余人士”的他居然接到人民大会堂国庆宴会的请柬。张允和是北京昆曲研习社的联络组组长,这样的大场面,俞平伯自然要带她一起出席。直到86岁时,张允和还清楚地回忆起当年这一盛况:

1959年10月8日,是个好日子。天安门广场上的人民大会堂举行第一次国宴。这是一次不平凡的宴会,有五百桌客人。他们都是参加国庆会演的全国戏剧团体。我们的北京昆曲研习社,参加了这次宴会,是唯一的业余戏剧团体。我们曲社参加宴会的是俞平伯社长和我,我是联络组长(俞先生出席宴会,总是捎带着我)。这是我们北京昆曲研习社参加全国戏剧会演的一次盛大的宴会。(同上,第82-83页)

事实上,张允和的回忆把宴会的级别搞错了,这场宴会不是“国宴”,而是“市宴”。据《俞平伯年谱》记载:“10月8日午,中共北京市委、北京市人民委员会在人民大会堂欢宴参加国庆十周年献礼演出团体,俞平伯和张允和代表北京昆曲研习社出席。”

1960年11月20日,俞平伯接到通知,北京昆曲研习社自明年起改由北京市文联领导。于是,他们常常得到市文联下属的戏剧家协会的业务指导。

时光流转,俞平伯携夫人许宝驯同心戮力举办北京昆曲研习社,度过若干政治“运动”风波,安然捱到1964年。举办曲社的8年时光里,夫妇俩在昆曲中找慰藉,寻快乐。俞平伯发现,夫人不再害怕了,脸上也有了笑容。在他看来,昆曲研究演习,果然是一座行藏养拙的风雨驿亭。

然而,弄笛奏弦、低吟浅唱的韬光养晦日子终于到头了。

1964年6至7月间,北京戏剧舞台举行了一场声势浩大的“京剧现代戏观摩汇演”。全国各地京剧团纷纷带着有关“工农兵”题材的剧目晋京演出。这是中华人民共和国成立以来首次集中如此之多的京剧现代戏同时进京上演,共有5000多位演职人员参与其盛。汇演期间,江青明确提出京剧要刻画当代生活,塑造工农兵形象。她还表示,要亲自把上海爱华沪剧团的革命现代沪剧《红灯记》和哈尔滨京剧院的革命现代京剧《革命自有后来人》,改编成“京剧样板戏”《红灯记》。

俞平伯亲笔为《德清俞氏印赏》写的题记

京剧现代戏观摩汇演让俞平伯坐不住了!他隐约感到曲社再改编上演昆曲古装戏不合时宜了,而要编出一个“革命现代昆剧”来,他既没有合适的题材,又没有这份政治素养。

据张允和回忆,俞平伯夫妇还与她根据话剧《岗旗》改编一出同名“革命现代昆剧”,俞平伯夫妇谱了前半部的曲,让张谱后半部的曲,俞平伯还拉他北大昆曲老师吴梅的儿子吴南春也来参与。甚至到了京剧现代戏观摩汇演举办前三个月,俞平伯还曾邀请文坛大家叶圣陶合作,试图能将《岗旗》顺利搬上昆曲舞台。然而,终因大家都感到不伦不类而无疾而终。

既然不能“行”,那就还是“藏”吧。于是,京剧现代戏观摩汇演结束后,1964年8月,俞平伯提议北京昆曲研习社自行解散。

曲社社员王湜华回忆:“曲社停办时,账目很清楚。”张允和根据自己日记记载统计,北京昆曲研习社在“1956-1964年的八年中,举行了40多次彩排。其中有传统戏40多折,曾节编全本《牡丹亭》,参加1959年国庆献礼,举行更多次数的大小曲会,其中规模最大的,有纪念汤显祖、关汉卿、曹雪芹及《琵琶记》的曲会(又叫同期)”。她一直认为,这8年是北京昆曲研习社最成功、最美好的时期。

顺便说一下,文化大革命结束以后,1979年,北京许多曲友又怀念起俞平伯主持曲社的美好时光,纷纷要求恢复建立中断15年之久的北京昆曲研习社,并写请愿信致俞平伯,希望他再次“出山”,有58位曲友在信上签名,其中包括俞平伯几十年关系的密友叶圣陶、章元善等。但俞平伯始终谢绝坚辞不从,人们大惑不解。其中真正的原因,被他儿子俞润民夫妇在《德清俞氏:俞樾、俞陛云、俞平伯》一书中说出:“这时俞夫人年事已高,身体不好,不再参加。虽然大家一再请求俞先生再出任社长,他终未应允。俞先生之爱好昆曲活动,主要是因为俞夫人的爱好,夫人不能参加,他也就没有从事昆曲活动的心情了。”这也证实了当初俞平伯组织业余昆曲团体,主要是为了夫人消除恐惧,安度时日。

这是后话。

(待续)

责任编辑/胡仰曦