南通城镇化现状及发展对策研究

林素钢

(南通大学商学院,江苏 南通,226019)

南通城镇化现状及发展对策研究

林素钢

(南通大学商学院,江苏 南通,226019)

随着城镇化战略的实施,南通市城镇建设得到了较大发展,人口向城市集中的趋势较为明显,城镇化率不断攀升,但在这其中仍然存在着一些不容忽视的问题,如区域发展不平衡、空间城镇化与人口城镇化发展不同步等问题,产生问题的原因在于对城镇化的片面理解、城镇规划缺乏整体性等方面,今后应从提高思想认识、合理优化城镇产业布局、加快推进城乡发展一体化等方面采取对策。

城镇化;土地城镇化;产业布局;城乡发展一体化

城镇化是实现区域现代化的必经之路,也是化解城乡二元结构的重要依托。作为上海北翼门户的江苏省南通市,坐落于沿海经济带与长江经济带T型结构交汇点,地理区位优势独特。2009年6月,江苏沿海开发上升为国家战略,南通以此为契机,确立了打造“长三角北翼经济中心”的城市发展目标,通过实施城镇化战略促进地区经济及社会发展是实现这一目标的必然选择。

一、南通市城镇化发展现状

近年来,南通市深入实施富民强市战略,工业化水平大幅提高,经济社会发展不断加速,城镇化进程取得了显著成就。

(一)城镇人口数量呈持续增长态势

随着城镇化战略的实施,南通市人口向城市集中的趋势较为明显,城镇人口逐年增加。2015年末,全市常住人口达730万人,比上年末增加了0.2万人,人口总数位列苏州、徐州、南京之后,居全省第四位。常住人口中城镇人口数为458.15万人,比上年末增长2.66%,城镇人口占全部人口的比重为62.76%,比上年末提高1.61个百分点[1]。详见表1。

表1 2010年-2015年南通市全市常住人口情况表单位:万人

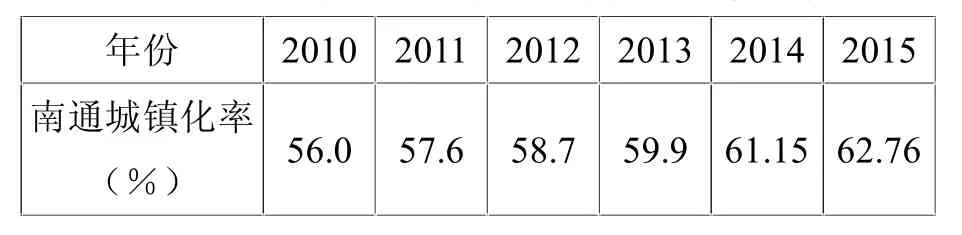

(二)城镇化水平稳步提升

衡量城市发展水平多采用城镇化率指标,即某一城市的常住人口与城镇人口的比例,它反映了当地人口向城市聚集的过程和聚集程度。由于历史发展、地理区位等原因,南通市城镇化水平起点不高,但实施城镇化策略后,近年来城市建设取得了不俗的成绩,整体城镇化率从2010年的56%提升到2015年的62.76%,年均增速为2.3%。详见表2。

表2 2010年-2015年南通市城镇化率水平

(三)城镇建设快速发展

“十二五”期间,南通城市建成区面积由2010年的211平方公里增长到2015年的352.4平方公里,在全省仅次于南京、苏州、无锡和徐州,名列第五。2012年底南通市出台了《关于加快市级中心镇建设的意见》,确定了19个经济实力较强、具有辐射带动作用和集聚能力的市级中心镇,加以重点培育。各县市以中心镇为推进城镇化的重要抓手,通过加快中心镇的基础设施建设,积极推行综合开发。通过几年的建设,小城镇得到了充分的发展,起到了积聚要素、扩大内需、推动经济增长的作用。

(四)经济和社会发展水平提高

2015 年南通市实现地区生产总值6148.4亿元,按可比价格计算,比上年增长9.6%。人均GDP达到84236元,按2015年平均汇率折算为13525美元,增长8.1%。城乡居民收入稳步增加,全体居民人均可支配收入27584元,比上年增长8.9%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入36291元,比上年增长8.7%;农村居民人均可支配收入17267元,比上年增长9.1%。社会发展指标也得到了相应提升,其中公共图书馆图书藏量达4703千册,卫生机构床位数达36031张。

二、南通城镇化建设中存在的问题

尽管南通城镇化建设取得了不小的成绩,但是如果进行纵、横向等方面比较,就不难发现南通城镇建设过程中存在的种种问题。

(一)城镇化水平相对偏低

从纵向看,南通的城市建设取得了不小的进步,2015年城镇化水平为62.76%,比2010年提高了近6个百分点。但是,如果进行横向比较,2015年其城镇化水平比全省平均水平66.5%低了3.76个百分点。近年来,南通市城镇化水平与全省平均水平的差距尽管有所缩小,但仍然处于全省中下游,而同期当地的GDP却位于全省前列,城镇化水平与经济发展水平不匹配[2]。详见表3。

表3 2010年-2015年南通市城镇化水平与全省的比较

(二)城镇化区域发展不平衡

由于历史发展、区位环境和自然禀赋等方面的差异,南通市各行政区域间的城镇化水平存在着一定的差异。2015年南通市区的城镇化水平达78.21%,居全市之首,已经进入城镇化高级阶段;通州区、海门市的城镇化分别达57.55%、57.32%,居第二层次,处于城镇化的快速发展阶段;启东市、海安县、如皋市的城镇化水平依次为55.35%、55.32%、55.3%,居第三层次;如东县的城镇化水平较低,为53.6%,居第四层次。第一层次与第四层次相差了近25个百分点。区域间的城镇化水平差异明显,地区的城镇发展不平衡需引起重视,采取措施加以解决。

(三)土地城镇化与人口城镇化发展不同步

在城镇化快速发展过程中,政府行政力量发挥了重要作用。主要表现在通过调整、变动相关行政区划,撤县设区、拉大城市框架,建设开发区,不断扩大城市体量,推动城市建成区和建设用地规模的快速扩张,造成城市空间的增长速度快于人口的增长速度。根据相关国际经验,为了平衡城市开发效率和资源环境保护效果的关系,土地城镇化与人口城镇化的速度应该基本相当,城市土地增长率与人口增长率之比维持在1到1.12之间较为合理[3]。自通州撤市建区以来,南通市区面积由原来的355平方公里扩大到1521平方公里,常住人口由原来的109万人增加到234万人,空间的增长速度是城市人口的增长速度的近两倍,两者增长速度差距较大。

(四)城乡发展协调程度有待提高

随着城镇化进程的推进,越来越多的人口向城镇聚集,农村以留守老人、妇女、儿童为主,人口结构产生了明显变化,另外,农村在基础设施建设、公共服务体系建设、环境卫生管理等方面的投入不足制约了农村的发展。南通城乡的发展差距主要体现在城乡收入和公共服务两个指标上面。从收入协调方面看,2015年南通城镇居民人均可支配收入达36291元,人均生活消费支出23680元,而同期农村相应指标为17267元、12052元。公共服务协调方面,以公共文化服务为例,公共文化设施主要集中在城镇,而且城区集中了最好的图书馆、影剧院、体育等设施。城乡发展在多方面仍存在不小的差距。

三、产生问题的原因

城镇化建设是一个长期、艰巨且复杂的过程,其建设过程中还面临着思想认识等方面的偏差,这些问题都会制约南通城镇化建设的进一步提升。

(一)对城镇化涵义的认识有偏差

部分地方政府错误地理解城镇化的内涵,将城镇化曲解为加强城镇建设,片面认为城区面积扩大、居住人口增加就是城镇化。在这样的思想指导下,部分城市通过征地搬迁、流转土地、修路建楼等一系列措施,片面进行城市化。实事上,城镇化不是简单的城市人口增加和面积扩张,而是要在产业支撑、人居环境、社会保障、生活方式等方面实现由“乡”到“城”的转变[4]。否则,农民离开乡村在城镇就业生活,但不能与城镇居民享有同等的权利和保障,无法融入城市生活,则会导致城镇化扭曲发展。

(二)缺乏协调高效的高水平城镇化发展规划

南通城镇化建设还处于各自为战的状态,缺乏立足全局,并结合各区域的实际情况形成的统一协调的城镇化发展整体规划。城镇化发展与土地利用规划、建设规划、农业发展规划等之间的衔接不到位,县域、镇域规划编制水平不高,产业发展规划缺乏特色,相互雷同的问题比较突出,公共事业发展规划和管理服务体系建设规划滞后的问题也普遍存在,规划的严肃性有待加强。

(三)第三产业发展滞后

长期实行重工业化优先发展的战略,吸纳就业能力较强的第三产业发展滞后,导致了南通城镇化率在全省范围内仍属于偏低水平。与工业化程度、产业结构软化程度、产业结构高度化的区域对比表明,南通市目前服务业发展水平偏低,南通服务业增加值占GDP的比重比长三角平均水平低8个百分点,比江苏平均水平低4个百分点。城镇化和市场化发展不足,服务业经济效益相对偏低,这些都导致南通市第三产业占比偏低,其内部也存在着结构性的不平衡,现代服务业发展滞后的问题。

(四)体制和制度方面的障碍仍未消除

在推进城镇化过程中,由于制度安排缺乏综合性和全局性的“顶层设计”,土地、就业、教育、社会保障等配套制度与户籍制度改革不同步,农业转移人口和外来人口并没有获得城镇居民身份,在就业、子女教育、医疗、社会保障、住房等公共服务领域还遇到不少实际困难。上述问题导致农村剩余劳动力进城享受不到市民待遇,影响农民工进城的积极性。

(五)乡镇产业支撑力相对薄弱

由于长期以来公共财政体系对城市的倾斜,农村积累相对较少,特别是乡镇一级由于财政权限有限、资源分配权限缺乏,财政普遍较为紧张,面对城镇化建设需要的大量投入,显得有心无力。有竞争力的特色产业集群较为有限,多数乡镇的产业以建筑、食品加工、机械等为主,新兴产业发展仍显滞后,同质性问题较为突出,效益提升较为困难。

四、南通城镇化发展的对策

根据南通城镇化建设现状中存在的问题,结合南通发展实际,可以从下列几个方面采取对策,促进城镇化水平不断提升。

(一)完善城镇发展规划

高水平、全方位地整体规划南通城市建设,完善中心城市、县级城市、小城镇、规划布点的中心村等构成的城镇结构体系,确立“极化市域中心,强化县(市)城区,优化重点镇”的南通城镇化发展战略。又好又快地发展中心城市,进一步提高中心城市的首位度、聚集力和辐射力;强化县(市)城区发展,加快建设现代化中等城市;择优培育沿海重点镇和市级中心镇,按照小城市的要求加快建设,发挥小城市的节点作用;特别注重合理规划建设若干个新型农村社区,因地制宜布局建设基础设施和公共服务网络,引导居民居住集中化。

(二)合理优化城镇产业布局

强化南通城镇化的产业支撑能力。加快中心城市“优二进三”,重点发展高新电子、高端装备和新一代信息技术,引进和培育总部经济、文化旅游、现代金融、商务商贸等高端业态,适应居民多样化的消费需求,不断提升生活性服务业水平,形成以服务经济为主的产业结构。中等城市推动产业园区转型升级,促进产业集聚、集约发展。增强小城市的产业承载能力,坚持制造业与服务业双轮驱动,引导产业集聚、集群发展。支持小城镇在严守生态环保、安全生产等底线的前提下,寻求融入周边城市的产业链布局,大力发展民营经济、特色经济、板块经济和面向“三农”的产业,以产业集聚人气[5]。

(三)改革和创新制度进而推动农业转移人口市民化进程

加快完善城镇人力资源市场体系,消除城镇对农业转移人口就业的歧视;进一步推进土地流转制度改革,允许进城落户的农业转移人口通过出租、转让和出售农村土地承包权和宅基地使用权,获得进城定居的资金;改革户籍管理制度和社会保障制度,消除附加在现有户籍管理制度的社会福利,使农业转移人口平等享受城镇公共服务的权利[6];加强政府监督,严格执行劳动法规,保障劳动者的劳动权益;此外,还要将农业转移人口逐步纳入城镇社会保障体系和城镇住房体系,给予其基本生活权利和居住权利等方面的保障。

(四)加快推进城乡发展一体化

推进城乡发展一体化是新形势下推进城镇化的新路径。推进城乡规划一体化,统筹城乡各类规划,合理安排市域、县(市)域城镇建设、农田保护、村落分布、生态涵养等空间布局,科学确定城乡经济、社会、文化、生态全方位改革发展的目标任务、战略措施、项目平台等;推进城乡产业布局一体化,加快城乡产业承接转移,鼓励城镇制造产业配套环节和商贸、物流、金融、咨询等服务业向农村延伸,增强城乡产业联系,构筑城乡互动产业链;推进城乡基础设施一体化,统筹城乡基础设施建设,加快基础设施向农村延伸,强化城乡基础设施连接;推进城乡公共服务一体化,建立健全多元化供给机制,促进教育、医疗、养老等基本公共服务城乡协调配置;推进城乡社会管理一体化,健全城乡社会管理体系,建设新型农村社区。

[1]南通市统计局.南通统计年鉴(2011-2016)[Z].中国统计出版社.

[2]江苏省统计局.江苏统计年鉴(2011-2016)[Z].中国统计出版社.

[3]山东社会科学院课题组.城镇化面临的突出问题及解决[N].大众日报,2014-1-26(06).

[4]汪大海,周昕皓,韩天慧,曾雪寒.新型城镇化进程中产业支撑问题思考[J].宏观经济管理,2013(8):46-47.

[5]卫龙宝,史新杰.特色小镇建设与产业转型升级[J].浙江社会科学,2016(3):28-32.

[6]金宏平,朱雅玲,张倩肖.户籍制度改革与深度城市化[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2016(1):128-133.

Status and Countermeasures of Nantong’s Urbanization

LINSu-gang

(Business School,NantongUniversity,Nantong226019,Jiangsu)

With the implementation of the urbanization strategy,the urban construction of Nantong has made great progress;the trend of population concentration to the city is more obvious,and the urbanization rate is rising,but there are still some problems that cannot be ignored,such as the imbalance of regional development,the desynchrony of land and population urbanization development,etc.The reasons lie in the incomplete understandingofthe urbanization,the lack ofintegrityofurban planning,etc.Countermeasures should be taken in the future from the following aspects:enhancing the ideological understanding,optimizingthe urban industrial layout,acceleratingthe integration ofurban and rural development,etc.

urbanization;land urbanization;industrial layout;integration ofurban and rural development

F291.1

A

1671-5004(2017)04-0045-04

2017-03-30

2016年度江苏省高校哲学社会科学研究项目“人口、土地及经济城镇化的时空耦合协调性分析——基于江苏市级面板数据的实证分析”(项目编号:2016SJB790043)

林素钢(1973-),男,江苏南通人,南通大学商学院副教授,硕士,研究方向:城市经济。