“保险+期货”是农业发展难题的一个可行解

胡 巍

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉430072)

“保险+期货”是农业发展难题的一个可行解

胡 巍

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉430072)

期货对于促进农业供需匹配具有积极意义,但也存在对于农产品品质的标准化、规模的大宗化和交易对象专业化门槛。价格指数保险能够有效化解农产品市场价格波动风险,促进农业供给侧结构性改革推进,其定价机制应该以供需平衡点边际成本为基准。价格指数保险实务中存在对于系统性风险的分散及触发价格的确定两个难题。“保险+期货”可以利用两者之间的互补性,较好地解决各自的不足。“保险+期货”模式在发展中还存在合规依据、交易平台和履约能力等问题,需要进一步的政策配套、基础完善、实施保费补贴政策。

保险+期货;农业;可行解

农业发展中普遍存在贷款难、贷款贵难题,也面临着农产品供需匹配和市场价格波动风险。2016年,中央一号文件和“十三五”规划中提出稳步发展保险+期货模式,2017年5月,农业部印发《关于开展2017年度金融支持服务创新试点的通知》,要求金融支农服务创新重点围绕解决农业现代化建设以及创新农业经营主体发展所面临的融资和风险问题。其中,农业保险模式创新主要包括收入保险、指数保险、“保险+期货”、保险资金支农融资等。“保险+期货”是支农金融创新中一个跨行业的前沿性课题,在理论上亟待形成体系,在实践上需要进一步探索试点。

张秀青(2015)[1]报道了美国农业保险与期货市场运营情况,安毅等(2016)[2]在对比美国收入保险,针对我国农业保险存在的主要问题与期货结合模式和实施效果后,提出以融入期货机制的农产品价格保险有助于市场化解决我国农产品风险管理体系扭曲问题。庹国柱等(2016)[3]指出,农业价格保险具有两种操作方式,一种是由保险+期货是保险公司接受农户投保后转手将业务在期货市场购买看跌期权,实质上是期货中介业务。叶明华等(2016)[4]认为,农业保险与农产品期货市场各自发展迅速,但二之间互动性不足,为能充分发挥农村金融工具之间的融合效应,提出期货市场的价格发现功能为农业保险提供精算定价支持、风险管理工具创新等作用。

一、期货的作用及局限性

期货是对未来商品的一种买卖合约,未来的市场价格具有不确定性,可能上涨,也可能下跌,站在经营的角度看,这种不确定性就是风险。期货交易可以将这种不确定性变为确定性,从卖方,也就是生产方的角度,如果能通过远期合约锁定销售价格,收益成本可以准确测算并以此为依据安排生产,避免生产的盲目性。从买家的角度,可以避免未来商品价格上涨造成经营或消费成本的提高。期货交易的价格是通过集中的商品交易所,在信息对称性较为充分的情况下,通过市场化方式确定的,因此,期货市场具有“价格发现功能”。这种价格发现对于不参加期货交易的厂商也可以形成价格标杆,这样一是起到了指导交易定价的作用,比如北海布伦特原油是标准品质的原油,其他来源的原油可以按照其品质与布伦特原油约当对比确定交易价格;二是可以起到“供给侧优化”的功能,生产商以期货交易价格为标杆,如果相近品质的商品其生产成本高于标杆价格,说明该产品没有竞争力,就应该退出这个市场。如果成本低于标杆价格,说明产品有成本竞争力,就可以扩大生产。将期货机制引入农业产业,可以促进农业供需匹配,指导农产品定价和推进农业供给侧结构性改革,从而推动农业产业的健康发展。

期货交易具有一定的门槛,目前国际市场的农产品期货有21大类,192个品种,主要交易品种有小麦、玉米、大豆、豆粕、白糖、棉花、咖啡、可可、木材、天然橡胶、食用油等。我国的大连商品交易所、郑州商品交易所等交易的农产品有大豆、豆粕、啤酒大麦、小麦、绿豆、红小豆、花生仁等,这些商品有两个共同的特点,一是品质的标准化,期货交易不像现货交易“一手交钱、一手交货”,无法验货后付钱,所以只有标准化的商品才能够进入期货市场进行交易。二是规模大宗化,所交易的商品大多是大宗商品,“大宗”就是市场容量很大,刚性消费数量大,供求关系相对稳定,价格相对波动相对较小,使交易具有相对的稳定性和可持续性。这样就形成了期货交易的标准化和规模化门槛,达不到这两点就难以作为期货交易商品。例如茶叶,其品种质量差异非常大,优劣标准评判和定价的专业性要求很高,同时,消费差异偏好、投资性需求、优质茶叶产品稀缺性等因素对定价会起到超出产品本身使用价值的非理性影响,使得价格难以形成聚焦,这些特点决定了茶叶难以被纳入期货交易品种。期货还存在交易资格门槛,期货交易衍生的投机性,交易保证金制度形成的高杠杆化,使许多交易者忽略了商品本身,只关注价格波动造成的盈利机会,这使得期货交易具有高风险性特征,对于交易参与者的专业性、风险承受能力具有很高的要求,普通群众,特别是农户不宜轻易参加期货交易。

二、农产品价格指数保险及其定价机制

(一)农产品价格指数保险的定义

农产品价格指数保险是对农业生产经营者因为农产品的市场价格大幅波动、农产品价格低于目标价格(价格指数)造成的损失给予经济赔偿的一种保险制度(王克等,2014)[5]。农产品价格指数保险是一种指数保险产品,以“价格指数”为赔付依据,指数必须具备公开、透明、客观性。国外发达国家一般是将期货市场的价格作为农产品价格指数保险的“目标价格”,当保单约定的农产品上市日期市场平均价格低于指数价格时,保险公司按照预定的产量赔偿价格差造成的损失。国内市场由于没有发达稳定的期货市场价格可以作为参考,其目标定价方法规范性相对较低,一般采取的方法一是按照以往某个历史时期多个采集点录得的平均价格,如2016年人保财险在河北阜平的红枣价格指数保险,就是采集多个收购点的平均价格确定的;二是按照国家部门公布的某个比值,如生猪价格指数保险曾经采用发改委公布的“猪粮比”,即猪肉价格和玉米价格按照6∶1确定目标价格(阎晓军,2013)[6];三是与农户按照生产成本协商确定,例如贵州遵义2016年生猪价格指数保险赔偿触发价格采用了当地多家龙头企业的平均毛猪成本。

保险与期货在价格发现上的差别是,期货是交易双方基于供给和需求关系判断确定的交易价格,是完全平等的交易双方,交易价格既包含了生产商的成本,也包含了生产商的利润。保险的一个原则是不承保超过保险标的价值的额外利益,这种机制的设计是为了避免道德风险。因此,价格保险是以市场交易价格为参照值,按照对应的生产商的生产成本进行定价,所确定的赔偿触发价格要低于交易价格,也就是只承保生产商的成本,这个成本可以是包含物化成本、劳动力、利息成本在内的全要素成本,但不应包含利润。

(二)农产品价格保险的价格指数的确定原则

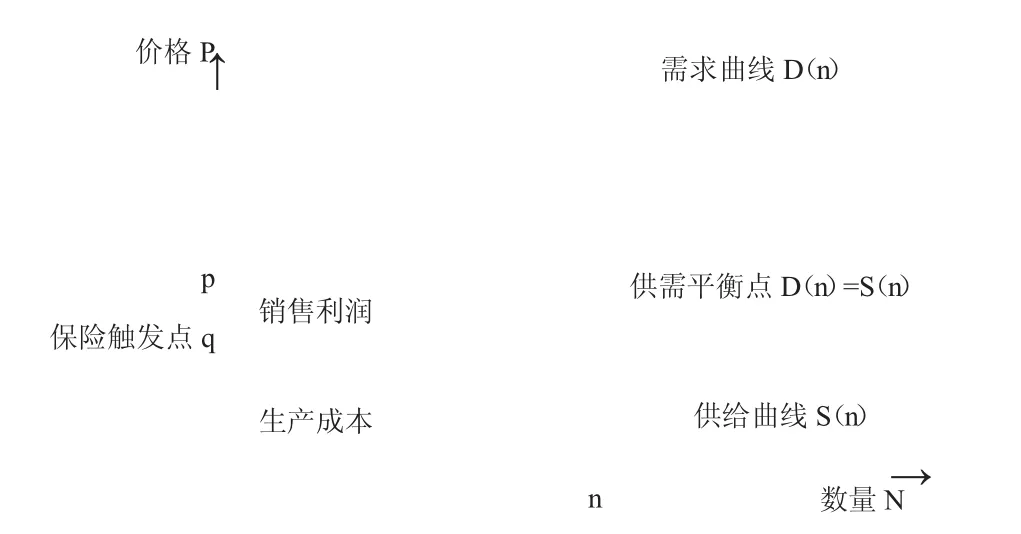

农产品价格指数保险可以有效防范市场价格波动风险,促进要素合理投入,其赔偿触发点(价格指数)的设计机制推导如下:

根据供需平衡设定保险触发点。保险公司通过大数据技术,在考虑供给和需求变化因素的情况下估算某类农产品市场价格变动趋势,确定价格赔偿触发点。

设需求曲线函数为 P=D(n|S,T,I),供给曲线函数为Q=S(n|S,T,I),其中条件函数中的 S,T,I分别表示实际中影响市场的季节性因素、局部区域或时间上供需失衡、信息不对称等造成价格围绕均衡点波动因素。根据被保险人不应该从保险额外得益的原则和农业供给侧改革目标要求,触发点的设定理论上限应该是达到供需平衡点时的边际生产成本。

某一类农产品会有多个厂商(生产者),每个厂商的生产成本因为资源禀赋和技术差异是不一样的,将厂商成本由低向高排序,横轴代表数量,纵轴代表价格,就形成了价格正相关的供给函数,需求是价格负相关函数。令:

D(n|S,T,I)=S(n|S,T,I)

供给曲线和需求曲线的交点就是供需平衡时的价格函数 p(S,T,I)(在给定的 S,T,I条件下的价格)(见图1)。

图1 农产品价格保险的价格指数确定

农产品市场价格指数的触发点的确定要考虑以下因素:

1.依照供需均衡点的边际成本确定价格指数。一方面,价格指数过低,理赔触发的可能性较小,在需要自行承担保费成本的情况下,厂商投保意愿低。该险种保费水平较高,以贵州遵义生猪价格指数保险为例,按照毛猪价格14元每公斤为赔偿触发点,按标重100公斤确定生猪重量,每头生猪价格指数保险费65元左右。保险费的50%由农户(厂商)自行承担,地方财政保费补贴50%。目前贵州生猪收购价基本上稳定在16元/公斤以上,这样的价格指数虽然反映了龙头企业的成本,但理赔触发机会较小,农户的投保需求不高,该开办后农户投保规模不大。另一方面,价格指数如果高于市场均衡点成本,则会保护落后产能,造成产能过剩,形成较大的风险累积,保险公司不愿意承保。

2.总体均衡情况下,市场价格会受各种因素影响形成局部波动。影响农产品价格升的主要因素一是供求关系,产能过剩,则价格下跌;产能不足,则价格上升。二是由于生产成本波动,例如生猪价格在7—8月出现短期上升,是因为天气炎热,生猪运输途中死亡率上升,造成成本的上升。三是消费者偏好变化,这对于小宗农产品影响更大。

3.当价格指数保险被作为支农融资获得的先决性条件时,由于“贷款难”因素,农户会首先将价格指数保险视作贷款获得的成本。也就是说,如果投保价格指数保险能够给农户带来支农融资,即使按照其生产成本确定的价格指数获得赔偿的机会较小,农户也会认为这个保险是必要的和有价值的。

综上,价格指数触发点定的过低,投保人意愿不足,难以形成有效需求。触发点定的过高,会保护落后产能,容易形成巨额损失,超出保险公司的偿付能力承受水平。在供求平衡点厂商的成本是市场价格平衡的边际成本,高于这个成本的厂商,就应被归类为落后产能。价格指数保险如果和支农融资相配合,会形成较好的叠加效应,帮助成本领先企业获得更多的发展资源,促进农业供给侧优化。

农产品价格指数保险在建立农业扶贫体系中的意义重大,农产品市场生产分散,厂商数量众多,难以形成供给垄断,供求平衡点附近的农户绝大部分是中小规模农户,市场风险承受能力非常弱,如果在农产品价格周期低点承受市场损失,很容易因陷入经营困境而致贫。而具有成本优势的龙头企业将借机扩展市场份额,形成垄断。因此市场价格指数保险要起到保障中小规模农户的作用,支持其获得低成本的支农资金支持、优化生产技术、降低生产成本。

在供需均衡点厂商的销售利润并不一定为零,这一点对应的厂商生产成本 q(S,T,I)(在给定的 S,T,I条件下的价格),就是价格保险的价格指数。

设产品的销售利润率为r,则有:

q(S,T,I)=p,S,T,I)*(1-r)

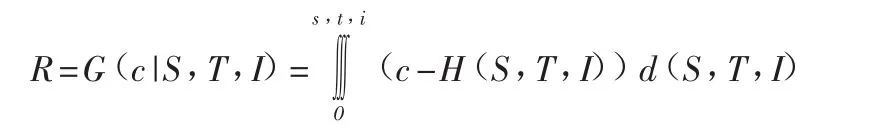

经数据统计及数学模型构建,可以确定以影响市场的季节性因素S、局部区域或时间上供需失衡因素T、信息不对称因素I为因子的最低收入标准c的风险暴露敞口R的模型,即:

R=G(c|S,T,I)

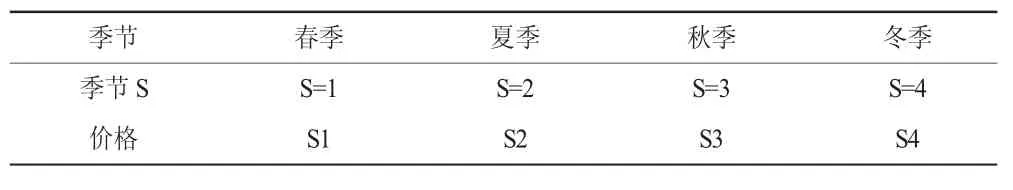

先对单一风险因素进行讨论,如季节性因素S。针对该产品于季节变化的相关性定义相关性函数。如某农产品A在不同季节的价格如表1举例所示。

表1

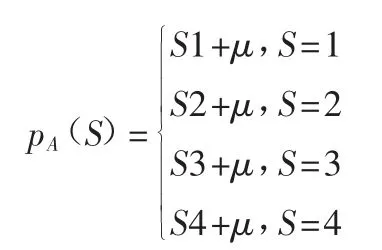

故可得出离散的价格pA(S)函数如下:

其中μ为满足经验分布的价格波动函数。

综合多个风险因素,可以得出商品价格的风险分布:

pS,T,I=H(S,T,I)

由此,可得到最低收入标准c的风险暴露敞口R的模型:

风险暴露敞口R,即为价格指数保险所需承担的最大保险金额。

不同于传统农业保险危险单位以区域划分的特点,在市场信息充分流动和物流成本较低的市场环境下,商品价格指数波动风险是省域乃至全国的系统性风险。生鲜农产品受运输物流成本和保鲜要求所限,其销售区域会局限在一定的范围内,长途运输会形成较高的物流成本和途耗成本,所以生鲜农产品价格具有一定的区域性,其价格影响范围(价格指数保险的危险单位划分基础)与物流效率成正比,与物流成本成反比。保险公司应该通过对于风险敞口的精算和自身的承保能力确定风险单位自留额度,超过自留能力,就必须控制承保规模,或通过再保险、期货市场进行风险分散。

三、保险与期货的互补性

(一)期货为农产品价格保险经营难题提供解决方案

价格保险在经营机制上存在两大困难:

困难之一是风险分散机制如何建立。从理论层面看,可保风险须具有四个基本条件,一是风险的不确定性,有可能造成重大的损失,对投保人而言才能形成投保意愿;二是独立分布的大量风险标的,也就是风险是非系统性的;三是损失概率能够被计量,这样才有精算定价的基础;四是损失发生具有偶然性,必然性损失保险公司也不会承保。传统的保险承保自然灾害风险、疫病风险、意外事故风险,这些风险在大样本空间和地域空间上是非系统性的,一般不会同时发生。但是价格风险很显然是系统性风险,建立风险分散机制是保险公司实现稳健经营的基本要求,价格保险风险的系统性对于保险公司的偿付能力构成挑战,例如,全国7亿头生猪,如果都投保价格保险,按照月均出栏量在一个月之内生猪价格低于价格指数的10%,就可能整体上造成上百亿的保险赔付,会给保险公司的经营稳定和偿付能力充足性带来难以承受的风险。期货交易对象众多,每个买家都是基于对市场供需情况和自身承受能力决定交易,形成了天然的风险分散机制,通过期货进行风险对冲,可以较好地实现供需匹配。

困难之二是实务中价格指数的确定,以什么为标准确定参考价格。实践中产品的定价包括了田间价格、批发市场价格和零售市场价格等非规范性来源,价格发现机制较为混乱、不健全和非标准化,影响了该业务发展的可持续性。针对价格发现机制的问题,期货市场的价格发现具有独立、公开、透明、连续、可预期和权威性的特点,其价格发现机制是价格保险指数确定的可行解决方案。

(二)价格保险解决期货的门槛问题

与期货相比,农产品价格保险没有高门槛,一是保险公司通过网点优势,可以针对分散的农户量身定做价格保险承保品种,这是期货所无法做到的。二是保险公司和客户相互认知的优势,保险公司通过农业保险的承保已经对农户的经营成本、生产能力有清楚的了解;同时,农户通过投保农业保险的体验,对保险的认知基础明显优于期货产品。三是价格保险产品事实上具备一定的担保功能,这是保险公司比期货经营主体在偿付能力和财务能力方面的优势。四是聚合的功能,对于农户而言,不必去区分哪些需求是保险,哪些需求是期货,只要满足其风险分散的需求,通过保险都能得到解决。

保险公司通过期货机制分散的风险也只是其自身承担风险的一部分,保险公司与期货交易商是农产品风险的共同承担者,而不是风险交易的对手。以保险公司为交易对象和基础定价主体,并且按照成本定价,对于期货交易商而言相比按照传统期货的交割价格定价风险小,保险公司作为价格风险的第一手承担者和农产品品质的审核人,实现了期货品交易门槛的下降。价格保险具有一定的担保性功能,这种担保首先是品质标准上的担保,可以把不同品质的农产品抽象统一为保险公司价格保险品种,解决期货交易对农产品的标准化门槛。保险公司通过对农产品经营情况的实地了解并承保价格指数保险,消除了期货交易的规模性门槛。对农户而言,向保险公司投保价格保险,只需通过投保和理赔这些比较熟悉的操作,就可以实现市场价格波动的风险的转嫁,解决了期货交易资格这道专业性门槛。

(三)“保险+”对农业产业的促进机制

“保险+期货”中的保险,既包括价格指数保险,也包括农业经营中化解各类风险的农业保险、保证保险等一系列保险产品体系,其对农业产业的促进机制如下:

一是通过农业损失保险防范和化解农业生产经营中的各项风险;二是价格保险具有类似期货的农业供给侧优化的机制,形成标杆价格后对供给优化具有导向作用;三是通过价格保险锁定农产品价格风险波动对农户经营的影响,避免因市场风险造成农户“血本无归”;四是通过贸易信用保险、产品质量保证险、食品安全责任险,促进农产品的销售,提升农产品竞争力,促进农业产销匹配;五是通过物流相关保险,防范和化解农产品运输,特别是生鲜农产品在运输途中的风险;六是发挥保险对盘活农村资产的作用,积极探索土地承包权流转、林权流转和抵押、农房产权抵押流转过程中的收入保证保险和信用保险,促进农村财产的资产化,盘活农村存量资产,提高资产集约化利用。

通过上述风险化解和经营促进机制,将不确定的灾害事故风险、有害生物风险、病疫风险、市场风险、信用风险都锁定后,满足了金融资本投入的风险控制条件,融资难、融资贵的问题就可以迎刃而解。除了能因此带动银行资金进入农业产业外,保险行业也在积极探索“保险+”模式下的支农融资。2017年4月28日,中国保监会官网发文[7],披露了批准中国人保集团250亿险资直投支农支小额度情况,明确了支持态度。

四、“保险+期货”模式存在的问题和政策建议

农产品价格指数保险是一项创新业务,在定价模式、风险评估和风险分散等诸多方面需要进一步探索,虽然已经上升为“国家议题”,但还有许多政策性、实操性的问题需要各方共同努力探索解决。

(一)存在的主要问题

1.保险公司通过期货市场分散风险尚缺乏法规依据。保险公司以稳健经营为第一要求,通过期货机制分散价格保险风险类似于保险经营的再保险,按照再保险管理规定,再保险公司必须具备非常高的偿付能力和经营资质要求,通过期货分散风险的合规性及其对保险公司偿付能力的影响尚待监管法规的进一步明确。

2.场外交易缺乏监管平台。目前保险+期货品种和定价由于不具备期货原有的品质标准化和规模大宗化要求,难以作为商品交易所的场内交易品种,很多是通过场外交易完成,是一种委托套保的形式,亟需交易平台予以监管规范。

3.期货交易对手的履约能力问题。“保险+期货”的本质是保险公司跟期货公司的对冲交易,期货公司在偿付能力和资质上缺乏严格的要求,交易保证金的额度也比较低,对于其偿付能力及履约行为不像对于保险公司偿付能力管理这样严格,如果出现履约不能问题,可能引发连锁风险。

(二)政策建议

1.积极稳妥进行探索。保险公司可以把期货作为分散风险的一个探索性渠道,但暂时还不能作为主渠道,价格保险的风险主要还是要通过传统的保险手段进行防范化解,一是丰富承保的农产品品种改善风险的系统性;二是按照偿付能力设定业务总规模,实行风险额度化管理;三是通过再保险、共保等传统的保险风险分散方式;四是前端承保环节制定更加谨慎的条件,在价格指数的确定、农产品品种的选择、投保厂商的成本等方面进行从严管控。

2.规范交易行为。在商品交易所尝试设立专门的交易平台实现场内交易,以规范交易行为,强化对于交易对象资质和履约能力管理,适当提高保证金比例,化解履约风险。

3.加大保费补贴力度。建议地方政府对于农产品价格保险给予保费补贴,目前部分省级财政部门已经明确对于地方特色农业保险品种,给予一定额度的保费补贴,农业部上述发文也明确了保费补贴态度,希望地方政府进一步明确保费补贴政策,加大补贴额度,提高农户投保的积极性,用好“保险+”机制促进地方优势农业品种和扶贫农业产业的健康发展。

[1] 张秀青,2015.美国农业保险与期货市场[J].中国金融(7).

[2] 安毅,方蕊,2016.我国农业价格保险与农产品期货的结合模式和政策建议[J].经济纵横(7).

[3] 庹国柱,朱俊生,2016.关于农产品价格保险几个问题的初步探讨[J].保险职业学院学报(8).

[4] 叶明华,庹国柱,2016.农业保险与农产品期货[J].中国金融(8).

[5] 王克,张峭,肖宇谷,等,2014.农产品价格指数保险的可行性[J].保险研究(1).

[6] 阎晓军,2013.建立北京市农产品价格指数保险的思考[J].北京农业(22).

[7] 中国保监会.中国保监会稳步推进保险资金支农支小融资业务创新试点[RB/OL].[2017-04-28].中国保监会网站.http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5207/info4067003.htm.

(责任编辑:C 校对:R)

F320.1

A

1004-2768(2017)09-0039-04

2017-07-05

胡巍(1970-),男,安徽宣州人,武汉大学经济与管理学院博士研究生,中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司经济师,研究方向:保险经济学。