为什么说超弦理论有资格称作科学理论

——立足于休厄尔、亨普尔的观点

桂起权,王伟长

(1.武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072;2.华中科技大学 哲学系,湖北 武汉 430074)

为什么说超弦理论有资格称作科学理论

——立足于休厄尔、亨普尔的观点

桂起权1,王伟长2

(1.武汉大学 哲学学院,湖北 武汉 430072;2.华中科技大学 哲学系,湖北 武汉 430074)

根据亨普尔的“安全网”模型,作为科学理论,超弦理论的众多子理论之间相互缠绕而编织成网状结构,它们在总体上得到经验的支撑。根据休厄尔的归纳逻辑,特别是归纳一致性的概括,超弦理论从经验性较强的底层理论逐级提升为越来越普遍的高层统一理论。这种归纳一致性、逻辑简单性和连续概括,本身就体现了科学理论的主要特征。

超弦理论;间接可检验;亨普尔的“安全网”模型;休厄尔的归纳逻辑

Abstract:According to Hempel's"safety net"model,superstring theory,as a scientific theory,consists of many sub-theories,which intertwine with each other to form a net structure;this structure in turn is empirically supported as a whole.According to Whewell's inductive logic,especially the generalization of inductive consistency,we conclude that superstring theory has risen gradually from a strongly supported bottom theory towards a higher-level unified theory with increasing generality.This kind of inductive consistency,logical simplicity and continuous generalization as such are a representation of the main features of scientific theories.

Key words:superstring theory;indirectly verifiability;Hempel's"safety net"model;Whewell's inductive logic

一个理论成为科学理论的必要条件是它的可检验性,无论确证或者证伪都行,这种科学理论划界的标准,已经成为科学哲学家的基本信条。超弦理论能不能算作科学理论?这是许多人都感到十分纠结的问题。超弦理论与广义相对论有非常相似的几个特征:一是其数学抽象性可以与纯粹数学或(至少是)精深的应用数学媲美,二是其思辨上的深刻性可以与形而上学媲美。然而,广义相对论毕竟仍然有少数可检验的推论,可惜超弦理论在可以预见的将来却让科学家感到无法进行任何实验检验。它还能算作科学理论吗?

一、亨普尔“安全网”模型:科学理论只具有间接可检验的经验基础

正统科学哲学家都是基础主义者,他们的“公认观点”强调科学理论具有绝对可靠的经验基础。自古以来,由于月球的公转周期等于自转周期,因此月亮总是只有一个面朝向地球,我们无法看到它的背面。石里克和艾耶尔在探讨“可证实性”时,提出一个经典性的说法,在登月火箭发明之前,“月球背面有环形山”,是一个原则上可证实的命题,而不是实际可证实的命题,然而肯定不是一个不可证实的命题。事实上,随着人类登月计划的实现和绕月卫星照片的发回地面,“月球背面有环形山”已经变成实际可确证的命题[1](P34-35)(如图1)。

图1 月球背面照片

卡尔纳普在《哲学与逻辑句法》中区分了“直接命题”和“间接命题”。“直接命题”是直接可检验的,例如这是一块蓝底红方格的手绢。“间接命题”不是直接可检验的,却是间接可检验的,通过一系列推理步骤,只是到最后一步才化归为直接命题。即使像“这个钉子是铁质的”那样简单的命题,当我们通过磁铁吸引来检验时,都不能绝对确保得到直接的、可靠的、最后的可证实性。例如,镍币同样可以被磁铁所吸引,然而它并非铁质的。自然科学中所面对的都是十分复杂的问题,实践检验包含高度的不确定因素。笔者在《自然科学认识论问题》一书的“实践检验”那一章,强调了“间接检验”与“直接检验”的区分,以及“间接检验”对于全面、准确理解“实践是检验真理的唯一标准”的重要性。如果把“实践检验”简单等同于“直接检验”,就根本无法理解“逻辑证明”和“假说演绎法”为什么在“实践检验”的全过程中也占有不可或缺的重要地位。卡尔纳普提出了科学理论的“二层语言结构”,区分了“理论名词”和“观察名词”,理论名词通过“对应规则”还原为观察名词,从而使得科学理论立足于牢固的经验基础之上。例如,统计物理学的“分子平均平动动能”(理论名词),可以与“温度”(观察名词)对应起来等等。但是,问题来了,并非科学理论中的每一个理论名词都能直接与观察名词联系起来。例如量子力学中的波函数、希尔伯特空间等等。

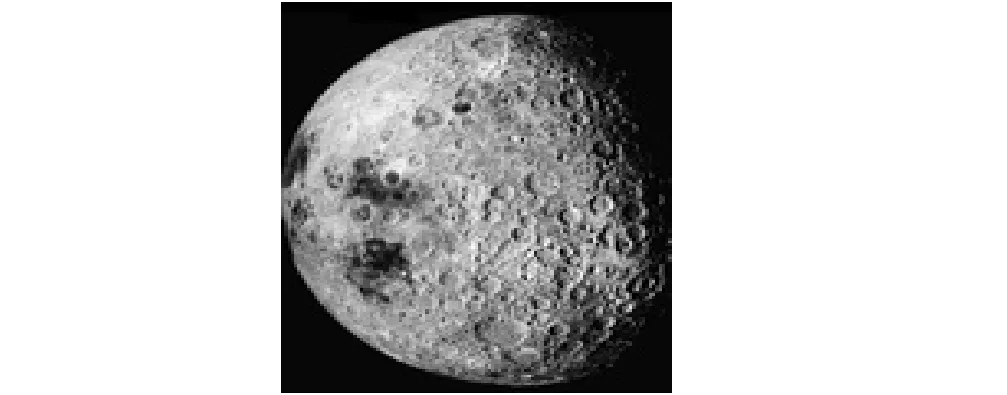

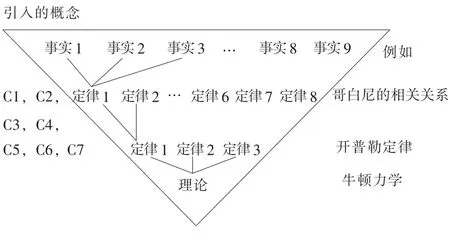

亨普尔在《经验科学中概念形成之基础》中进一步提出了关于科学理论的著名的“安全网”模型,用以说明科学理论的经验基础。这个观点与保护杂技团演员的“蹦蹦床”或“安全网”有点相似。科学理论的公理系统具有网络结构,理论语言编织成网,网络节点代表一个个科学概念中的理论词项,它们由固定在观察层次(好比地面)上的一些钢杆支撑起来。亨普尔注意到,尽管有的结点(“理论词项”)在观察层次上可能直接具有支撑点(即借助于对应规则即语义规则与“观察词项”建立对应关系,从而得到定义),然而并非每一个结点在观察层次的语句中都有一个支撑点(也就是总有一些“未直接定义词项”存在)。那么,在什么条件下整个网络被安全地固定了呢?怎么知道在网络和观察平面之间存在强度足够的连接杆呢?亨普尔认为,一个合适的确证理论,包含这样一些规则,即对每一个理论和含有证据的观察语言的每一个语句,这些规则都赋予理论(相对于观察证据)一个具体的确证度[2](P190-191)(见图2)。

图2 亨普尔“安全网”模型

二、夸克被幽禁而无法接受直接检验,夸克理论就不是科学理论了吗

其实,科学命题无法直接检验,在现代科学之中是一种算比较普遍的现象。现在还能有谁会怀疑“夸克理论”的科学性?然而,“夸克的实在性”却是一个比直观概念更为复杂的课题。问题在于,朴素直观的实在观念太陈旧,已经不够用了。大家不要受化学实验室中的形象化模型(如图3)的迷惑,以为基本粒子就像一个个刚性球,堆起来或者用刚性连杆连接起来就行了。20世纪60年代那些坚称“夸克实在论”者,其实只是在相信“独立的夸克或早或晚在实验室里可以分离开来并且被孤立地观察到”这一意义上言说的。但那不仅仅是一个不切实际的幻想,而且只是一个错误的信念而已。夸克思想的倡导者盖尔曼,对于“夸克”抽象本质的理解,显然要比其他物理学家更早也更加深刻。他最清楚,作为科学上的理论概念的夸克,打破了朴素实在性的常规观念,但在新的判别标准尚未确立之前,盖尔曼自己也曾为“夸克”究竟是实在还是非实在,在心理上很纠结,承受痛苦的煎熬和折磨。1964年首次提出了(流)夸克,但它起先并不是作为直接的实体性概念,而是作为辅助性的数学结构概念而提出来的,那只是数学性的抽象实体。看来认真地把“夸克”当作物理实体来理解,并不是一下子就能做到的。按照坂田昌一的划分,在粒子物理学领域有两种思考方式:“物的逻辑”—— 采取实体论观点,直接追寻微观物质各个层次的组成是什么;“形的逻辑”——偏重于数学或形式结构特征的考虑,先不问组成实体是什么。奇怪的是,对于夸克这种实体的发现,居然更多关注“形的逻辑”和基本对称性的盖尔曼反而比更多关注“物的逻辑”的坂田领先一步,盖尔曼的流夸克模型比坂田模型取得了更大的成功。事实上,盖尔曼优先考虑的是与物质客体有关的基本对称性,而不是直接考虑物质客体本身。“夸克”最初正是作为“基本对称性的数学抽象”而出现的。这就与古希腊哲学家由“柏拉图立体”(五种规则多面体)所表示的“数学和谐”思想非常合拍了。海森伯在评论古希腊原子论哲学时就说过,现代物理学中的“粒子”,不是德谟克利特的原子,却更像“柏拉图立体”,基本对称性的数学抽象。韦斯科夫在《20世纪物理学》中说,毕达哥拉斯的观念在氢原子光谱线中再生,“天体谐音”又重新出现在原子世界之中。

图3 四面烷的球-棍模型

波士顿科学哲学家曹天予有一篇英文演讲稿《创立量子色动力学的关键进阶》[3],十分透彻地分析了夸克模型被理解的历史进程。“实在性”这一意义比起“能被孤立地直接观察到”要复杂得多。按照“结构实在论”的观点才能够得到合理解释,夸克概念的演进,是一个由数学结构向物理实体转化的过程。伴随“量子色动力学”的到来,物理学家已经切切实实地修改了“究竟什么算作一个实在(的存在)”的判别标准。可以这样说,在开始阶段,盖尔曼在当时提出的只是与“流代数”相联系的“流夸克”,在很大程度上只是一种数学结构,这是为了给对称性一个基础性说明,完全不同于“组分夸克”那样物理的实体性概念。它们只是被卷进一个关系网络,就好比拼图游戏是一种结构性的操作那样。“流夸克”是虚构的,因为没有考虑像胶子那样的力使其真实地结合在一起从而组成强子。“流代数”的研究,这是一个重要的数学手段和中间步骤。如果适当地假定“弱流”和“电磁流”所遵循的对易关系,就可以计算一些实际问题,这是探索强子系统的一个一般性框架。应当用“结构实在论”的观点看待“强子流”。“强子流”关注的重点不在于强子的实体本身,而在于结构和过程。“流”服从由对称群导出的抽象的代数关系,也就是一些约束条件。对流的外部限制的研究,后来又转向对流的内部限制的研究,而后者实验上可触及的。这意味着从探讨物理对象的数学结构向探讨它的物理结构的转变。虽然局域流代数的“求和规则”,看起来只是数学性的关系,但它却能刻画高能粒子散射的物理过程中的主要特征。阿德勒的“求和规则”融合了弹性和非弹性的“形状因数”,这些形状因数才是在高能中微子反应的实验中都是可测量的。那样的话,强子散射中微子的局域行为才变成我们关注的焦点,并且由此开启了一个去探测强子内部的新窗口。特别是,此后由伯约肯所发现的轻子对强子的深度非弹性散射中的“标度无关性”现象,它成为促使对强子外在的唯象研究转变为对其内在的动力学研究的转折点,即从实验上可观察量之间的外部关系的探究,转为研究“强子的组分”以及它们的动力学作用机制。于是乎考虑强子内部的“部分子”模型才提到议事日程上来。以“流代数”、基本对称性为媒介,作为数学结构的“流夸克”,最终借助于“部分子”模型,借助于“胶子”实际的胶合作用,终于落实到实体性的夸克,尽管夸克总是被幽禁的。海森伯在《20世纪物理学中概念的发展》一文中说过一段极有概括性的话:“物理学的现代发展又从德谟克里特的原子论重新回到了柏拉图的基本对称性。事实上,如果我们想把物质一步一步地分下去,那就正好按照柏拉图的观念,我们最终得到的不是最小的粒子,而是由对称性所决定的物质客体。现代物理学中的‘粒子’,正是基本对称性的数学抽象。”[4]P29

三、休厄尔第二种归纳逻辑中的理论可接受标准

回顾科学哲学的历史,我们惊奇地发现,当代超弦理论,作为科学理论,居然相当符合休厄尔的第二种归纳逻辑所设定的标准。在19世纪的英国,归纳逻辑分两大派:除了作为古典归纳逻辑的奠基者穆勒一派,同时代的休厄尔(Whewell,旧译惠威尔)更是归纳逻辑史上另一派不可忽视的人物。然而,逻辑学家对他的关注却远逊于科学哲学家。传统逻辑教科书对归纳逻辑的关注,很可惜为穆勒(J.S.Mill)所限。只把古典归纳逻辑简单地定格在“穆勒五法”上,作为亚里士多德演绎逻辑的补充(我们当然不会轻视穆勒的贡献。穆勒既是古典归纳主义的奠基者,又是经济学方法论的演绎主义传统的开创者。因此,他对归纳与演绎的关系有深刻的认识)[5]。

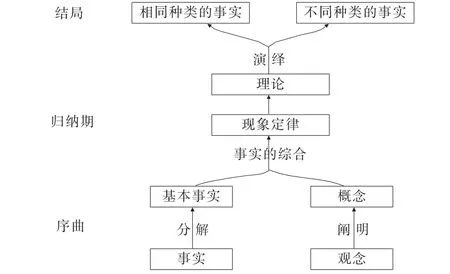

图4 休厄尔“假说-演绎模式的归纳”

图5 休厄尔的“归纳表”

其实,休厄尔所提倡假说-演绎模式的归纳,是比穆勒更新颖、更广义的归纳,即另一种形式的归纳逻辑。休厄尔将科学史中的发现模式,定性为“假说-演绎模式的归纳”(见图4),概括为一个三部曲:序曲(事实的搜集,概念的澄清)——归纳期(综合成经验定律与理论)——结局(演绎出同类或不同事实)。与假说-演绎模式直接关联的是休厄尔的“归纳表”(见图5),它概括了科学中基本事实——中层假说或经验定律——普遍而统一的理论这三个层次之间的关系。从事实上升到理论是归纳发现的次序,每一步上升都包含科学直觉引导的猜测和跳跃(每一概括层次上必定引进特定概念),相反从理论下行到事实则是最大限度地演绎出经验内容,每一步下行却组成连续演绎的链条。休厄尔还有第二种更富创见的归纳逻辑,它属于唯理论而非经验主义的。比强调归纳表中三个层次的演绎关联性更进一步,指出归纳逻辑的任务在于根据“归纳表”制定出接受或拒斥科学理论的选择规则,要点在于看重“归纳一致性、简单性和连续概括”这样三个特征性标志,它不再把归纳逻辑看作能够完全证明理论的逻辑,而是假说检验的逻辑和假说接受的逻辑,更接近于20世纪的归纳逻辑[6](P6-9)。

休厄尔强调归纳一致性或协调性。他认为,科学进步就是定律相继通过归纳归并成为更统一、更普遍的理论;而在一门科学内部,一组可接受的归纳概括应当显示出一定的结构。休厄尔的归纳表具有“倒金字塔”式的结构。他坚持主张按照归纳一致性,两个或更多个概括归并为一个范围更广的理论,其本身就是科学理论可接受性的标准[2](P130-131)。

近代科学中最典型的案例是,继哥白尼天文学之后,从第谷精细的火星观测资料上升到中层的开普勒行星运动三定律,结合伽利略的地面上物体的匀加速运动定律等经验定律,通过“连续概括”,再进一步提升到“更普遍而统一”的牛顿运动定律以及引力理论。牛顿实现了“伟大的综合”,他将地面上运动的定律与作为天体的行星的运动定律统一了起来,得到万有引力定律。按照劳厄《物理学史》的说法,牛顿因此成为“宇宙唯一的解释者”。气体分子运动论是归纳一致性又一个成功的案例。牛顿关于气体分子之间弹性碰撞的概念,把波义耳定律、盖·吕萨克定律、查理定律等有关气体的经验定律和理想气体理论,综合在更高、更普遍、更统一的理论之中。尽管分子本身看不见、摸不着,不可直接检验,分子运动论本身得不到直接检验,然而在此前,被统一理论所归并、概括的每一个相关的气体经验定律都是已经得到过检验,具有可靠经验基础的。

在当代物理学前沿上,类似地,超弦理论正在推进着新一轮的“伟大的综合”。

鉴于量子场论无法实现量子力学和爱因斯坦引力理论的统一,1960年代末弦论作为取代它的崭新理论应运而生。1968年维尼齐亚诺在研究强相互作用时,率先从纯粹数学角度发现富有对偶性的“欧拉β函数”,一下子就描述了核内强力的大量性质(这就是维尼齐亚诺公式)。到1970年,南部阳一郎等人就揭开了其中所隐含的物理奥秘。原来,欧拉β函数只是微观弦振动的数学表示,它可以自然地解释为弦及其散射振幅。通俗地说,弦好比两个夸克小球之间的橡皮筋,但橡皮筋比两端的夸克更重要(这就是弦论观点与粒子论的区别所在)。

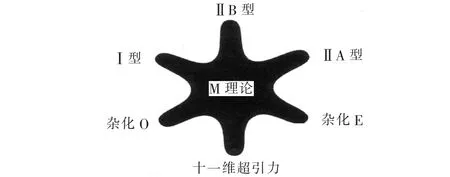

伴随几十年的理论探索,经过20世纪80年代和90年代先后两次弦论革命,超弦理论已经成为当代粒子物理学研究中最有发展潜力的理论之一,它远不同于以往的量子理论和传统的粒子物理。自然界所有各种相互作用都有可能还原到四种最基本的力:引力、电磁力、强力与弱力。1960-1970年代格拉肖、温伯格、萨拉姆为建立电弱统一理论做出贡献,于1979年分享诺贝尔奖。此后的标准模型,则要将电磁力、弱力和强力进行进一步的整合。其成功的关键在于,它们应满足规范对称性SU(n)。例如有探索SU(3)和SU(5)对称性等各种尝试。第一次超弦革命:1984年,格林与施瓦兹在奠基性论文中创建了超对称的十维弦理论,现在简称为超弦理论。它颇有说服力地证明,曾让早期弦理论困惑的矛盾可以消解。它立即引发了上千篇研究文章。结果表明,以往标准模型的许多特征,在统一理论中将会作为逻辑的结果而推导出来。这是真正的历史转折点。我们一再表明,毕达哥拉斯研究方式,特别是对称性原理,对把握宇宙结构之奥秘提供了富有洞察力的工具。第二次超弦革命:在后来的超弦修订版中,惠藤的超弦理论最为引人注目,在他的“对偶性”研究进路的指引下,五个不同的超弦理论有望统一。那个统一的十一维超弦理论的具体特性有待继续探索,惠藤把它暂时定名为M理论,即“膜”的理论之意(李新洲教授认为,译名“胚”比“膜”更合适,那是抽象代数或拓扑学的名词)。它确实为把五个弦理论结合在一起(外加一个十一维超引力论)提供了基础。可以说,超弦理论是当前唯一有望实现四种相互作用大统一的最先进的概念工具或理论手段(见图6)。

图6 M理论:十一维超弦理论

另一方面,超弦理论也面临着学界的质疑。对于十维的超弦理论而言,一个重要的现实问题就是如何将其中的六个维度“隐藏”起来,从而符合我们日常四维时空的体验。可问题是,“隐藏”六个维度的方法实在太多,我们能构造出来的不同的超弦理论也非常多。每一个超弦理论都能给出不同的经验数据,于是我们要做的似乎只是根据实际情况挑选合适的理论。而备选理论数量的庞大又在一定程度上预示着与现实相匹配的理论总是存在,这样一来,超弦理论似乎永远无法被证伪,这就是一直有人质疑超弦理论是否算得上科学理论的主要原因。

尽管如此,通过前文对亨普尔的“安全网”模型和休厄尔归纳逻辑的介绍,我们有理由相信,虽然超弦理论本身得不到直接检验,但是在它内部,作为它的前身的、被它整合的众多子理论却是以前经受过反复检验的。自上而下看,超弦理论中的众多子理论,在底下都不缺乏经验基础的支撑。作为亨普尔“安全网”的纽结,从同一层面水平地看,每一个子理论与其他子理论,相互之间又通过逻辑协调性建立牢固而紧密的联系。各个子理论凭借归纳一致性归并整合之后,自下而上地看,则被提升为普遍性更高的统一理论,因此具有“万有理论”之谓。这也非常符合休厄尔归纳逻辑中的“归纳一致性、逻辑简单性和连续概括”的原则。

按照这样的科学理论发展模式,我们得到的是一个向上无限延伸的理论架构,而且它必定是朝向未来的新观察事实而不断生长的。当人们把这个架构作为一个整体,并按照证伪主义的观念来考察时,自然会得到“它不可证伪”这样的结论,但这很明显是一种非常不公平的做法。如今超弦理论正处在这个架构的顶端,也就是正在不断生长的地方,如果我们把在现在的超弦理论基础上生长出来的所有理论都统称为“超弦理论”,我们就不应该期待这种意义下的“超弦理论”还要同时具有可证伪性。所以,即使我们能够证明超弦理论的数量足以确保:无论将来出现何种观察事实,都至少有一种超弦理论与事实相符,我们也不能以不可证伪为由认为超弦理论不是科学理论。可以看出,正是由于理论架构的整体性和无限性,超弦理论的可检验性才得以保证,同时所谓“不可证伪”的问题也得以消解,有了这些结论,我们就可以说超弦理论确实有资格称作科学理论。

[1][英]A·J·艾耶尔.语言、真理与逻辑[M].尹大贻,译.上海:上海译文出版社,2015.

[2][美]约翰·洛西.科学哲学历史导论[M].邱仁宗,译.武汉:华中工学院出版社,1982.

[3][美]曹天予.创立量子色动力学的关键进阶——有关量子色动力学创建的逻辑与历史注解[J].沈健,译.桂起权,校.自然辩证法通讯,2014,36(1):1-12.

[4][德]海森伯.20世纪物理学中概念的发展[M].北京:科学出版社,1978.

[5]桂起权.对穆勒经济学方法论传统的辩证解读[J].上海财经大学学报,2008,10(3):11-17.

[6]江天骥.科学哲学名著选读:科学方法论[M].武汉:湖北人民出版社,1988.

Why Is Superstring Theory Qualified as a Scientific Theory:Views Based on Both Whewell's and Hempel's Theory

GUI Qi-quan1,WANG Wei-chang2

(1.School of Philosophy,Wuhan University,Wuhan,Hubei 430072,China;2.Department of Philosophy,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan,Hubei 430074,China)

N03

A

1672-934X(2017)05-0047-06

10.16573/j.cnki.1672-934x.2017.05.007

2017-05-31

桂起权(1940-),男,浙江宁波人,教授,博士生导师,主要从事科学哲学、逻辑学研究;王伟长(1986-),男,辽宁锦州人,博士研究生,研究方向为物理学哲学、逻辑学。