企业低碳技术创新意愿影响因素分析

——以湖南省为例

毛劲歌,卢志强

(湖南大学 法学院,湖南 长沙 410082)

企业低碳技术创新意愿影响因素分析

——以湖南省为例

毛劲歌,卢志强

(湖南大学 法学院,湖南 长沙 410082)

对湖南省7个地级市330家企业的调查研究发现,相对多数的企业愿意进行低碳技术创新。节能减排政策执行力度、财政补贴、完备的专利保护法律体系、企业低碳技术创新融资支持以及政府绿色购买等因素显著影响企业低碳技术创新意愿。为促进低碳经济发展,政府要转变以往高压式的管控手段,切实从企业自身的角度考虑,建立“政府奖励支持,企业踊跃参加”的低碳技术创新发展新模式,在具体政策制定上聚焦企业利益维护。

低碳经济;低碳技术创新;企业意愿;公共政策

Abstract:A survey of 330 enterprises in seven prefecture-level cities in Hunan province found that relatively large number of enterprises are willing to carry out low-carbon technological innovation.Some factors-the policies implementation of energy saving and emission reduction,financial subsidies,complete patent protection legal system,low-carbon technological innovation financial support,and government green purchase,and other factors-significantly affect the enterprises'willingness to innovate low-carbon technology.To promote the development of low-carbon economy,the government is expected to abandon current high-pressure control means,and to establish the low-carbon technological innovation mode of"government'award and support,enterprises'active participation"from the enterprise's own point of view.And government is expected to focus on maintaining corporate interests in specific policy-making.

Key words:low-carbon economy;low-carbon technological innovation;corporate willingness;public policy

一、引言

近年来,随着人类经济社会的快速发展,因能源消耗引起的碳排放超标现象日趋严峻,由此导致的全球气候变化及环境治理已经成为国际社会共同关注的焦点。国际气候变化政府间专门委员会(IPCC)2014年第五次评估报告显示,过去130年全球升温0.85℃,过去110年平均海平面上升0.19 m。据预计,应对气候变化较为脆弱的南亚地区将成为气温上升最快的区域,随着气候持续变暖,高温热浪将变得更加频繁,而且持续时间更长[1]。世界各国已经深刻认识到,气候变化对人类的生存和发展产生了巨大的威胁,为缓解全球气候变化,发展低碳经济成为了国际社会的必然选择。

国际能源署(IEA)最新数据报告显示,中国已经超越美国,成为世界第一大碳排放和能源消耗国。伴随着日益加速的现代化进程,我国碳减排压力只增不减。为缓解碳减排压力,促进低碳经济发展是国际社会公认的有效途径之一,而低碳技术创新又是低碳经济发展的重点。低碳技术是一切可以降低碳排放方法和手段的总称,其以低能耗、低排放和低污染为特征。据国家统计局相关数据显示,目前在我国现代化进程中,企业碳排放量占我国碳排放总量的三分之二强。因此,探究企业低碳技术创新,为促进低碳经济发展,减少我国碳排放量,具有重要的理论和现实意义。

通过梳理海内外学界关于低碳技术的研究成果发现,其重点聚焦在低碳技术界定与评估、国际转移、创新影响因子分析以及技术创新路径选择等四个领域。

首先,低碳技术界定与评估研究。Nakada指出,低碳技术是对生产力影响较小的降低工业碳排放强度的能源技术[2]。Mcjeon提出,低碳技术是指缓解向低碳能源系统过渡压力的能源生产和消费技术[3]。谢和平认为,广义的低碳技术是指降低人类活动碳排放的一切技术[4]。周五七等指出,低碳技术实质是一种新能源技术范式[5]。Tavoni发现,碳捕集和封存技术以及可再生能源技术是最有价值的低碳技术[6]。Walz等指出,绿色技术创新是改善环境的关键手段[7]。贾立江等建立了低碳技术创新项目评估模型[8]。王学义等分析了低碳技术的动态绩效[9]。

其次,低碳技术国际转移研究。Flamos等认为,低碳技术成功转让的前提是该技术要适应不同国家的环境[10]。Michael指出,低碳技术国际转让有助于欠发达国家完成碳减排任务[11]。Watson研究表明,低碳技术转让国际政策对欠发达国家发挥着重要作用[12]。潘家华等研究了低碳技术国际转让面临的困难[13]。乔晓楠等分析了外资企业和低碳技术转出国的行为[14]。

再次,低碳技术创新影响因子研究。Suzuki认为,欠发达国家低碳技术创新主要面临技术、资金和制度困境[15]。Trianni发现,企业大小、市场创新思维、产品结构、生产历程会影响到技术创新[16]。Silvestre等指出,企业家的思维局限、经济的非正常化、财务限制会影响产业群的技术创新[17]。陈文剑等认为,我国低碳技术创新障碍主要有技术风险、市场失灵、路径依赖以及国际低碳技术转让困难等[18]。刘胜、包红梅等研究了我国低碳技术创新的难题[19][20]。

最后,低碳技术创新路径选择研究。Greaker等提出,应征收碳排放税以减少碳排放[21]。Nemet指出,在进行低碳技术创新中应注重成本控制因子[22]。Hanaoka提出,各国应根据自身情况选择合适的低碳技术组合技术来发展低碳技术[23]。Corsatea认为,营造良好的环境政策,发挥市场的驱动作用是低碳技术创新的出路[24]。洪燕真指出,应强化低碳技术创新系统、低碳技术管理系统并加强二者的联系[25]。赖流滨认为,在发展低碳技术中应借鉴外国的先进技术[26]。王哲芳制定了减碳技术、碳汇技术的科技政策路线[27]。

对上述文献分析可知,已有成果对低碳技术创新影响因素的实证研究相对有限,基于公共政策视角的企业低碳技术创新影响因素实证研究更是凤毛麟角。因此,本文立足于湖南省企业低碳技术创新影响因素进行实证分析,探究影响企业低碳技术创新的主要政策因素,为政府制定企业低碳技术创新政策提供依据。

二、数据来源与样本描述

(一)数据来源

本文数据来源于2016年10—11月,对湖南省330家企业低碳技术创新意愿的问卷调查。为保证调查选取对象的代表性,收集数据的科学性,在选取调查对象时,综合考虑了湖南省工业和经济社会发展情况,从湖南省传统四大区域中选取了长沙、湘潭、株洲、岳阳、常德、衡阳及郴州七个地级市,根据每个地级市的企业数量分配调查企业数,并在每个地级市内采用简单随机抽样方法获取调查对象。在问卷设计时,根据选题需要,咨询相关专家,查阅著作、论文等资料设置题项,并开展预调研活动。最后,在综合各方意见基础上,对问卷进行反复修改后定稿,以确保问卷设计科学合理。本次调研总计发放问卷330份,回收317份,回收率96.06%;有效问卷292份,有效率88.48%。

(二)样本描述

利用SPSS19.0统计分析软件对292份有效问卷数据进行描述性统计分析得到以下结果:在所调研企业中,私有制企业占大多数,占调查企业总数76.2%,公有制企业占15.3%,外资企业占2.1%,混合所有制企业占6.4%。从企业人员规模看,其中301-600人企业数量最多,占企业总数65.3%,300人及以下企业占14.5%,601-900人企业占12.5%,900人以上企业占7.7%。从企业成立时间看,11-20年的企业居多,占企业总数56.7%,10年及以下的企业占23.5%,21-30年的企业占到17.5%,30年以上的企业占12.3%。根据企业所属工业类别来看,其中重工业居多,约占企业总数63.4%,轻工业企业占36.6%。从企业的技术水平看,所调查企业具备独立科研部门的较少,17.2%的企业具有独立科研部门,没有独立科研部门的企业占调查企业总数82.8%。在拥有独立科研部门的企业中,大多数企业的技术研发部门人数不多,其平均占比为4.3%。根据以上数据反映的规律来看,本次调查企业的分布与湖南省企业的实际情况基本吻合,说明此次调查数据较为客观、全面。

三、创新影响因素实证分析

(一)理论假设与变量选择

本文分析的因变量是企业低碳技术创新意愿,假设自变量如下:

(1)政府开征企业碳税。企业碳税,是指政府根据企业生产经营所排放的二氧化碳等污染物对企业征收的一类环境税。一般认为,企业作为一个理性经济主体,其决策往往追求以最小成本获取最大利润。一旦政府开征企业碳税,必将致使企业生产成本增加。企业为降低生产成本会着力减少碳排放,长期来看,最有效的途径就是进行低碳技术创新,改进生产技艺,以降低企业碳排放量,避免高额碳税压力。本文假设,企业面临的碳税负担越重,其低碳技术创新的意愿就越强,反之越弱。

(2)节能减排政策执行力度。一般认为,政府相关部门节能减排政策执行力度直接影响企业生产行为。如果政府相关部门严格执行节能减排政策,违规企业将受到严厉处罚,被迫进行低碳技术创新,改进生产工艺。如果政府相关部门节能减排政策执行力度较小,企业将面临较小的处罚风险,普遍存在侥幸心理,而不进行低碳技术创新。本文假设,政府相关部门节能减排政策执行力度越大,企业低碳技术创新的意愿就越强,反之越弱。

(3)财政补贴。财政补贴,是指政府为企业开展低碳技术创新项目提供的专项资金支持,以帮助企业更好地开展低碳技术创新工作。本文假设,政府提供的财政补贴资金越多,企业低碳技术创新的意愿就越强,反之越弱。

(4)产学研合作促进政策。理论上,良好的产学研合作促进政策,对企业低碳技术创新会产生积极影响。本文假设,产学研合作促进政策越便于企业低碳技术创新,其低碳技术创新的意愿就越强,反之越弱。

(5)完备的专利保护法律体系。完备的专利保护法律体系,将为企业低碳技术创新提供良好的知识产权保护,能较好地规避企业专利侵权风险,促进企业进行低碳技术创新。本文假设,专利保护法律体系越完备,企业低碳技术创新意愿就越强,反之越弱。

(6)便捷的专利申请程序。快速、灵活、高效的专利申请程序,对企业技术创新具有促进作用。本文假设,专利申请程序越便捷,企业低碳技术创新的意愿就越强,反之越弱。

(7)企业低碳技术创新融资支持。融资支持,是指政府为企业开展低碳技术创新项目筹集资金提供帮助。一般认为,政府为企业提供技术创新融资支持对企业低碳技术创新具有促进作用。本文假设,企业低碳技术创新融资支持政策越有力,企业低碳技术创新的意愿就越强,反之越弱。

(8)政府建立企业人才引进机制。高端人才对企业技术创新起着至关重要的作用,企业低碳技术创新能力取决于企业人才素质。一般认为,政府建立企业人才引进机制,有利于企业开展技术创新工作。本文假设,政府建立企业人才引进机制,帮助企业引进高级人才,企业将愿意进行低碳技术创新,反之不然。

(9)政府绿色购买。企业进行低碳技术研发初期生产的高科技产品的价格往往在同类产品中不占优势,面临市场狭窄的困境,需要政府积极参与,大量购买和消费创新产品,帮助企业摆脱困境。一般认为,政府购买能够帮助企业产品开拓市场,进而促进企业进行低碳技术创新。本文假设,政府绿色购买政策越健全,企业低碳技术创新的意愿就越强,反之越弱。

(10)政府建设企业创新公共服务平台。创新公共服务平台,是指政府为企业开展低碳技术创新提供的非资金的公共服务支持,例如,为企业提供专家咨询,技术支持以及信息共享等服务。本文假设,政府企业公共服务平台建设越完善,提供的服务越到位,企业低碳技术创新意愿就越强,反之越弱。

变量的具体定义、赋值及描述统计如表1所示。

表1 变量定义、赋值及描述统计

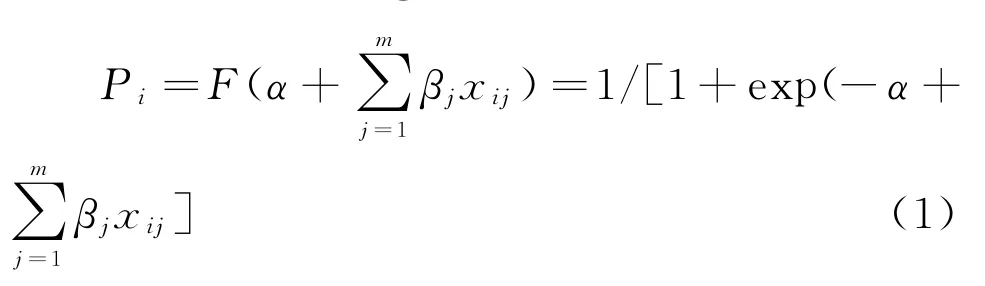

(二)模型设定

两分类Logistic回归分析属于概率预测型非线性回归,它是研究两分类因变量结论与自变量间关联的一种多变量分析方法,可以识别出对因变量具有显著影响的自变量。由于本研究中因变量企业低碳技术创新意愿是一个两分类定性变量,所以本文选择二元Logistic回归模型进行分析。Logistic回归模型如下:

在(1)式中Pi表示企业愿意进行低碳技术创新的概率,i是企业编号;βj代表影响因素的回归系数,j是影响因素编号;m表示影响概率Pi因素的个数;xij为说明变量,表示第i样本企业第j影响因素,在该研究中xij主要有政府开征企业碳税、节能减排政策执行力度、财政补贴、产学研合作促进政策、完备的专利保护法律体系、便捷的专利申请程序、企业低碳技术创新融资支持、政府建立企业人才引进机制、政府绿色购买、政府建设企业创新公共服务平台等十个政策变量;α表示常数项,F是服从一个标准的Logistic分布。

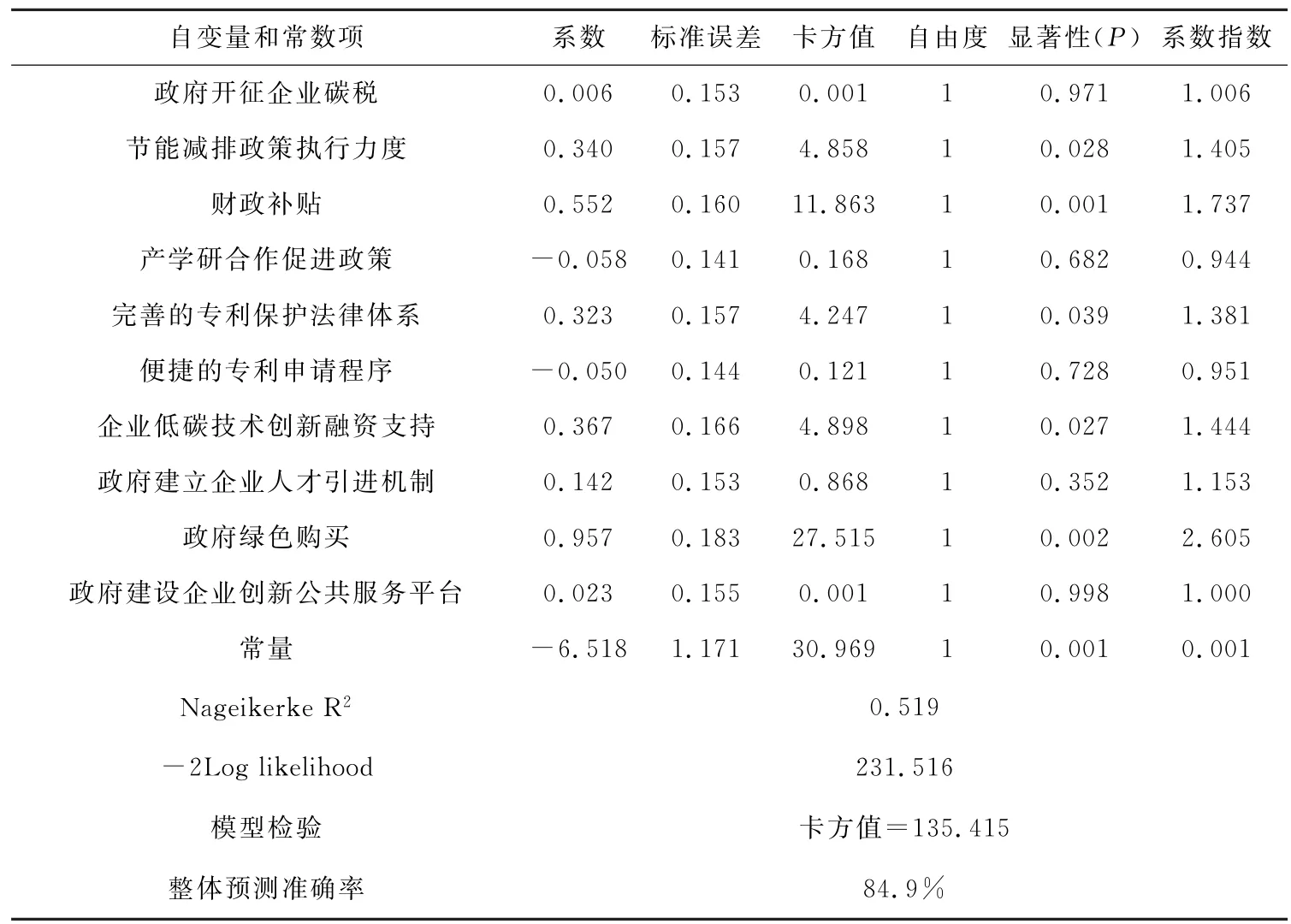

(三)Logistic模型回归结果分析

本文运用SPSS19.0统计分析软件对样本数据进行二元Logistic模型回归分析,分析采用“Enter”回归方法对模型数据进行处理,输出的回归结果如表2所示。表2显示,模型整体检验的卡方值为135.415,显著性为0.001,表明模型整体通过显著性检验,且整体预测准确率为84.9%,以上数据说明模型整体较优。就单个自变量来看,分析结果中通过显著性检验的自变量有:财政补贴、政府绿色购买、企业低碳技术创新融资支持、节能减排政策执行力度、完备的专利保护法律体系。第一,财政补贴因素“P=0.001”,表明该因素最显著,结合变量系数来看,其符号为正且数值较大,说明财政补贴与企业低碳技术创新意愿呈正相关,且对企业低碳技术创新的作用较大,与假设一致。第二,政府绿色购买政策因素“P=0.002”,该因素同样非常显著,其系数也为正并且数值较大,说明政府绿色采购对企业低碳技术创新作用明显,与假设一致。第三,企业低碳技术创新融资支持,节能减排政策执行力度,以及完备的专利保护法律体系P值分别为0.027,0.028,0.039,表明这三种因素属于较显著类型,其回归系数均为正,根据其回归系数的大小,其对企业低碳技术创新意愿作用逐渐减小,但变量作用方向与假设一致。

表2 创新意愿二元Logistic回归结果

通过梳理可看出,在分析结果中呈显著性的因素可以大致分为三种类型。第一类,是政府强制措施,如节能减排政策执行力度。这表明政府相关部门执法力度对企业碳排放具有一定的震慑力,严格的政府监管具有一定的积极作用,迫使企业被动地开展低碳技术创新项目研究,发展低碳技术。第二类,是政府为企业提供专利保护,完备的专利保护法律体系是企业低碳技术创新的需要。专利发明具有明显的正外部性特征,专利所带来的经济和社会效益将远远大于发明企业所获得的经济收益,并且专利一旦被复制企业收益更是会相对大幅削减,迫使企业不再进行专利发明,不利于企业低碳技术创新的开展,完善的专利保护法律法规可以最大限度内化企业专利收益,增强其低碳技术创新意愿。第三类,是政府为企业低碳技术创新提供研发资金帮助,如财政补贴,政府绿色购买,企业低碳技术创新融资支持等。这表明作为“经济人”的企业是最实际、最讲利益的经济主体,其更注重自身利益的获取与维护。

没有通过显著性检验的有以下五个变量:政府开征企业碳税、产学研合作促进政策、便捷的专利申请程序、政府建立企业人才引进机制、政府建设企业创新公共服务平台。本文认为,可能有以下三方面的原因导致上述变量没有通过显著性检验。第一,截至目前我国还没有正式地推广企业碳税政策。企业实际并没有承担沉重的碳税负担,这就导致企业对其理解的随意性,所反映数据的规律性不强,因此“政府开征企业碳税”因素没有通过显著性检验。第二,我国专利申请程序相对于发达国家时间漫长、手续繁琐,存在严重弊端。企业总是在申请专利时面临困难,对专利申请程序丧失信心,导致大量企业技术创新积极性不高。第三,政府为企业提供的公共服务不完善,具体而言主要是指科研、人才以及信息等方面。当前我国政府在职能转变方面做得不够理想,政府缺位、越位现象长期存在。理想的政府应该是公共服务的主要提供者,而现实中政府更多扮演的是一种“掌舵者”的角色,权力触及社会诸多层面,这就导致政府服务意识不强,相关公共服务提供不到位,没有为企业低碳技术创新提供优质公共服务,因此导致产学研合作促进政策、政府建立企业人才引进机制、政府建设企业创新公共服务平台等因素不显著。

四、政策建议

以上实证分析表明,相对多数的企业愿意进行低碳技术创新,影响企业低碳技术创新的显著因素为:财政补贴、政府绿色购买、企业低碳技术创新融资支持、节能减排政策执行力度、完备的专利保护法律体系。根据显著性因素的分析,今后政府需要在加强对企业监管,加大环境执法力度,切实保护企业利益,优化公共服务等方面着力。总之,政府制定的公共政策对企业低碳技术创新具有重要影响,有效的公共政策可以为企业低碳技术创新提供强大动力。基于此,笔者认为政府应构建“政府奖励支持,企业踊跃参加”的低碳技术创新发展机制,具体政策建议如下。

第一,政府相关部门要严格执行节能减排政策,加大执法力度,加强对企业的监督管理。企业作为“经济人”往往追求自身利益的最大化,高碳排放是企业将生产成本外部化的行为,使社会共同来承担企业的生产成本,加强对企业的监管处罚力度,能够很好地将企业的外部经济内化为企业的生产成本。一方面,政府要严厉处罚企业的污染行为,对违规企业施加高额罚款;另一方面,政府要对重点污染企业进行全程跟踪监控,一旦发现问题严肃处理及时纠正,督促企业清洁生产,开展低碳技术创新。

第二,政府要构建完备的专利保护法律体系,为企业低碳技术创新提供法律保障。一项低碳技术专利的发明,需要企业投入大量的资金、人力和物力。一旦发明的专利没有得到很好的保护,被竞争对手盗取对企业来说将是巨大的损失。正是由于目前我国专利保护不够完善,所以导致市场上出现大量盗版商品,这就严重损害了专利产品发明企业的根本利益。从经济成本的角度考虑,多数企业将不再选择费力的专利发明,而是会选择逃避制度规制,选择生产低水平或者盗版的产品。专利保护对于一个企业的技术创新作用巨大,完善的专利保护能够最大限度地维护企业自身的利益。政府要对企业低碳技术创新专利进行全过程,多方位的保护,严厉打击专利侵权行为,主动维护专利企业合法权利。

第三,健全公共财政支出体系,为企业低碳技术创新提供更好的资金支持。企业作为“经济人”以追求利润最大化为目的,短期内企业往往只从经济利益的角度考虑,选择不进行低碳技术创新。同时,多数企业在低碳技术创新时,面临资金短缺的窘境,因此需要政府多方位的资金支持。政府要构建全面的财政支出体系,加大财政投入,对企业低碳技术创新提供直接财政补贴;增加政府绿色购买扩大企业低碳技术创新产品的市场;完善相关金融借贷政策,为企业低碳技术创新贷款提供程序便利和利息补贴,降低企业融资成本,促进企业积极开展低碳技术创新工作。

第四,加快转变政府职能,更好地为企业低碳技术创新提供优质公共服务。新公共服务理论强调,政府的角色不是“掌舵”而是“划桨”,能够为社会提供优质公共服务的政府才是好政府。企业低碳技术的创新工作不仅需要资金的直接帮助,同时也需要例如人才、技术、信息等方面的支持。政府应加快转变政府职能,突出服务功能的发挥,为企业低碳技术创新提供优质的公共服务。政府应建立一套“保姆式”的公共服务体系,为企业发展低碳技术及时、全面、有效的提供多方位的综合服务支持,促进企业开展低碳技术创新。

[1]政府间气候变化专门委员会.政府间气候变化专门委员会第5次评估报告[R/OL].(2015-09-05)[2017-03-18].https://wenku.baidu.com/view/2d6bf7b14b35eefdc9d3334b.html.

[2]Nakada M.Deregulation in an energy market and its impact on R&D for low-carbon energy technology[J].Resource and Energy Economics,2005,27(4):132-145.

[3]Mcjeon H C,Clarke L,Kyle P,et al.Technology interactions among low-carbon energy technologies:what can we learn from a large number of scenarios?[J].Energy Economics,2011,33(4):43-59.

[4]谢和平.发展低碳技术推进绿色经济[J].中国能源,2010(9):5-10.

[5]周五七,聂鸣.促进低碳技术创新的公共政策实践与启示[J].中国科技论坛,2011(7):18-23.

[6]Tavoni M,et al.The value of technology and of its evolution towards a low carbon economy[J].Climatic Change,2012(114):39-57.

[7]Walz R,Eichhammer W.Benchmarking green innovation[J].Mineral Economics,2012(24):79-101.

[8]贾立江,范德成.低碳技术创新项目优选的评价模型[J].统计与决策,2011(10):39-41.

[9]王学义,谭政.低碳技术进步绩效动态机制:理论与实证[J].科学学研究,2014(5):698-705.

[10]Flamos A,Begg K.Technology transfer insights for new climate regime[J].Environment,Development and Sustainability,2010(12):19-33.

[11]Michael H,et al.An integrated assessment model with endogenous growth[J].Ecological Economics,2012(83):118-131.

[12]Watson J,et al.Lessons from China:building technological capabilities for low carbon technology transfer and development[J].Climatic Change,2014(5):123-142.

[13]乔晓楠,张欣.东道国的环境税与低碳技术跨国转让[J].经济学,2012(3):853-872.

[14]潘家华.低碳技术转让面临的挑战与机遇[J].华中科技大学学报(社会科学版),2010(4):85-90.

[15]Suzuki M.Addressing key issues in technology innovation and transfer of clean energy technologies:a focus on enhancing the enabling environment in the developing countries[J].Environment Economic Policy Study,2013(3):157-169.

[16]Trianni A,et al.Innovation and adoption of energy efficient technologies:An exploratory analysis of Italian primary metal manufacturing SMEs[J].Energy Policy,2013(61):430-440.

[17]Silvestre B S,Neto R S.Capability accumulation,innovation,and technology diffusion:lessons from a Base of the Pyramid cluster[J].Technovation,2014(34):270-283.

[18]陈文剑,黄栋.我国低碳技术创新的动力和障碍分析[J].科技管理研究,2011(20):21-24.

[19]刘胜.我国低碳技术研发和应用中的困境及对策[J].财经科学,2012(10):84-91.

[20]包红梅.低碳经济模式下的技术创新对策研究[J].科学管理研究,2013(4):37-40.

[21]Greaker M,Pade L.Optimal carbon dioxide abatement and technological change:should emission taxes start high in order to spur R&D?[J].Climatic change,2009(96):335-355.

[22]Nemet G F.Cost containment in climate policy and incentives for technology development[J].Climatic Change,2010(13):423-443.

[23]Hanaoka T,Kainuma M.Low-carbon transitions in world regions:comparison of technological mitigation potential and costs in 2020 and 2030 through bottomup analyses[J].Sustainability Science,2012(7):117-137.

[24]Corsatea T D.Technological capabilities for innovation activities across Europe:Evidence from wind,solar and bioenergy technologies[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2014(37):469-479.

[25]洪燕真.基于链环回路模型的低碳技术创新发展策略[J].中国人口·资源与环境,2011(3):59-63.

[26]赖流滨.低碳技术创新的国际经验及启示[J].科技管理研究,2011(10):1-5.

[27]王哲芳.支撑低碳技术发展的区域科技政策体系构建[J].科技管理研究,2013(11):56-59.

[28]刘卫国,李乾文.锦标机制理论下企业低碳经济发展激励机制研究[J].中国人口·资源环境,2011(2):147-152.

[29]吴勇.基于过度自信的企业发展低碳经济激励机制研究[J].生态经济,2012(1):38-42.

[30]徐建中,曲小瑜.低碳情境下装备制造企业技术创新行为的影响因素分析[J].科研管理,2015(3):29-37.

[31]时丹丹.中国企业低碳技术创新影响因素实证研究[J].统计与决策,2015(24):144-147.

[32]朱淀,王晓莉,童霞.工业企业低碳生产意愿与行为研究[J].中国人口·资源与环境,2013(23):72-81.

[33]张宏武,尹嘉慧.我国低碳技术影响因素的实证分析及对策研究[J].天津商业大学学报,2013(5):33-38.

Analysis on the Affecting Factors of Enterprises'Willingness to Innovate Low-carbon Technology:A Case Study of Hunan Province

MAO Jin-ge,LU Zhi-qiang

(School of Law,Hunan University,Changsha,Hunan 410082,China)

F124;F205

A

1672-934X(2017)05-0107-08

10.16573/j.cnki.1672-934x.2017.05.016

2017-07-11

湖南省自然科学基金项目(2016JJ4022);长沙市科技专项项目(35454664)

毛劲歌(1971—),女,河南漯河人,副教授,博士,主要从事公共政策研究;卢志强(1992—),男,河南焦作人,硕士研究生,研究方向为低碳技术创新政策。