X-bar理论与关系分句附加位置探讨

赵 磊,安丰存

X-bar理论与关系分句附加位置探讨

赵 磊,安丰存

(延边大学外国语学院英语系,吉林延吉,133002)

X-bar理论对于分析短语结构具有很强的操作性和句法解释性。在对于关系分句与名词中心语的位置关系分析上,通常认为关系分句是附加于NP内部一个节点上的附加语。这种句法分析方法只能体现出线性关系,不能合理地解释关系分句与名词中心语间的关系,需要在原有的句法操作基础上,利用Abney的DP假说(DP-hypothesis)进一步探讨关系分句的附加位置问题。

关系分句;X-bar理论;DP假说;附加位置

一、引言

关系分句,又称定语从句,英语中指那些由关系代词或关系副词引导的形容词性分句。从线性关系上看,英语中这些分句都是作为名词短语的后置修饰语而出现的,并且有限制性(restrictiveness)和非限制性(non-restricveness)区分,许多学者针对限制性和非限制性关系分句进行了句法语义研究(Quirk&Leech&Svartvik[1],Lin[2],Del Gobbo[3],韩景泉、周敏[4])。

名词短语作为一种语言结构,必然要体现出各个组成部分之间的结构关系。那么,关系分句与名词短语有什么样的结构关系?即关系分句处于名词短语结构中的什么位置?目前对于关系分句生成主要有两种思路,一种认为关系分句是通过附加的方法得来的;另一种认为关系分句与名词中心语处于同一分句内,通过提升分句内某一名词性成分后,构成了关系结构,即“名词中心语-关系分句”序列结构。无论是哪种思路,对于关系分句与名词中心语句法位置关系的解释,均认为关系分句只与名词短语NP中的N建立了句法修饰关系,而忽视了限定性成分的句法语义功能。本文以X-bar理论为基础框架,结合DP假说,对关系分句,主要是限制性关系分句,在名词短语结构中的附加位置进行分析,进一步分析说明了关系分句的生成过程以及在名词短语结构中的附加位置。

二、X-bar理论及其应用

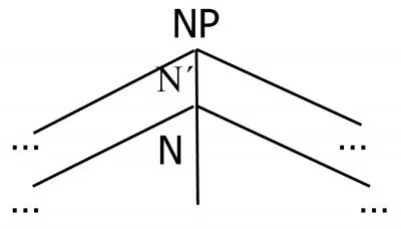

X-bar理论是Chomsky在Remarks on Nominalization 一文中首次提出的。[5]X-bar理论概括出短语的结构如下:

(1)

Jackendoff是较早探讨该理论的学者,并把这一理论开始运用于英语语言结构的分析过程中。[6]后来,Stuurman[7],Borsley[8]等都进一步发展了该理论。目前,X-bar理论已经发展得相当完善,它已不再局限于短语结构。在分析各类短语及更高层次的语言结构过程中,该理论都被广泛运用,并得到了进一步的发展。

X-bar理论认为短语和分句都是向心结构,其内部结构都符合X-bar图式。Haegeman在前人研究的基础上重新运用短语结构规则(phrase structure rule)和X-bar理论原则对短语结构进行了分析。[9]通过对比发现,X-bar理论原则能更清楚明了地反映出短语内部各部分词语之间的关系。Haegeman最初使用了短语结构规则对名词短语进行了分析,以“the investigation of the corpse after lunch”为例得出下列结构:

(2)

(2)是一个平头结构(flat structure),根本不能反映出这个名词短语内部各词语之间远近、亲疏的关系以及生成过程。因此,这种分析方法不具有普遍适用性,不能反映出短语的构成规律。而运用了X-bar理论来分析上面的名词短语,该短语会呈现出下面的结构:

(3)[NPthe [N’[N’[Ninvestigation][PPof the corpse]][PPafter lunch]]]

(3)非常直观地反映出在这个以名词为中心语的短语结构内,各词语之间的关系。从中可以看出,“the”处于标志语位置,限定整个名词短语;“of the corpse”要比“after lunch”更为紧密地接近名词“investigation”;而“after lunch”是修饰前面的第二层N΄的,而不是修饰“the corpse”的。

因此,X-bar理论为解释短语结构提供了有效的理论依据。Haegeman考虑到各种语言的名词修饰语位置不同的因素,他把名词短语概括为如下结构[9]99:

(4)

上图说明名词短语结构随着语言的变化呈参数变化:如英语的介词短语在名词后,而汉语的介词短语都在名词前等。

X-bar理论原则具有普遍适用性,不仅适用于英语,也适用于汉语及其他语言的名词短语结构分析。只不过对于不同的语言,名词短语修饰成分的位置呈参数变化。在对由关系分句充当名词短语定语的分析过程中,Hageman把关系分句与PP视为同样的附加语,并认为关系分句与PP相似,处于同样的结构位置[9]100:

(5)[NPa[N’[Nbook][CPthat I wrote]]]

程工总结出了X-bar理论原则的抽象性:首先,它不针对某个具体的语类;其次,它只有结构性要求,对线性(linear)关系没有要求。[10]而X阶标型理论的参数所起的作用则主要是把个别语法中线性关系确定下来,这样,X-bar理论原则就可以对任何语言的短语及更高层次的语言结构进行分析。

三、对关系分句附加位置的探讨

对于关系分句的生成,Lebeaux指出需要两步:先应用“Move-α”,形成关系分句;再用“Adjoin-α”把关系分句与名词短语相连接。[11]如要生成(6),需要(7)所示的两个句子。

(6)I know the girl who John loved.

(7)a.I know the girl.

b.John loved the girl.

结合对两个句子的语义分析可以判断,要生成(6)必须以(7a)所要表达的语义内容为主,(7b)为辅。

首先,应用“Move-α”将(7b)变为关系分句。(8b)是经过Wh-移位由(8a=7b)变来的。

(8)a.John loved the girl.

b.[CP who i[IP John loved ti]].

然后,应用“Adjoin-α”把第一步生成的关系分句(9b=8b)附加到(9a)上,得到(10)。

(9)a.I know the girl.

b.[CP who i[ IP John loved ti]]

(10)I know the girl[CP who John loved ].

上述分析只能说明关系分句的生成过程,却不能反映出关系分句与名词短语的结构关系。因此,根据X-bar理论原则,对(10)分析如下:

(11)[IPI[I’[IPres [VP[Vknow][NPthe[[Ngirl][CPwho john loved]]]]]

根据(11)可见,关系分句是附加在N΄的节点位置上的,这与Haegeman的分析如出一辙。从结构上看,N΄支配关系分句CP并管辖CP。

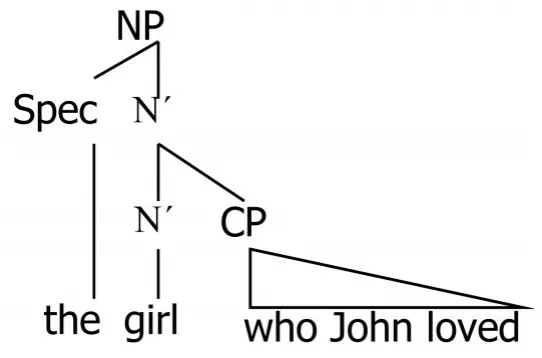

关系分句与名词短语的连接是受限的。在关系分句生成过程中,须满足同指规则(Co-reference Rule)[12],即引导词与先行语必须同指。把(11)中NP部分截取下来:

(12)

在(11)中N΄与CP为姐妹节点,“girl”与CP之间是统制关系(C-command)[13]8。然而根据同指规则,只有“who”与“the girl”同指,才能把“who”引导的关系分句附加在与其有同指关系的名词短语上。但从结构上看,由“who”引导的CP并未与“the girl”构成姐妹节点,而只与“girl”构成姐妹节点,说明“who”与“girl”同指,而不是与“the girl”同指,这样就违背了(8)到(10)生成过程以及同指原则。因为根据结构(12)的显示,可以得出下面的句子:

(13)Who John loved is girl.

显然(13)这个句子是不正确的。如果“the girl”与“who”同指,“the girl”应与由“who”引导的CP成为姐妹节点。也就是应该得到具有(14)语义内容的句子。

(14)Who John loved is the girl.

可见,在关系分句的附加过程中,CP的附加位置选错了。如果CP成为“the girl”的姐妹节点,短语结构应为如下所示:

(15)[XP[NPthe[N’[Ngirl]]][CPwho[C’[C][IPJohn loved]]]]]

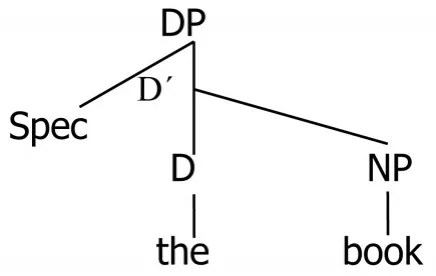

但是,X是什么性质的节点?如何解释这个节点的生成?Abney提出的DP假说(DP-hypothesis)为我们解决这一问题提供了依据[14]。DP假说认为,传统分析中的名词短语实际上是功能语类冠词(determiner,D)的最大投射,这样传统意义上的名词短语结构应该是:

(16)

结构(16)为在名词短语上附加关系分句提供了位置。根据X-bar理论原则,短语是一个向心结构,可以有几个中间节点。由于附加成分属于附加语,而附加语不是短语结构中的必须成分,因此不能附加于Spec位置。Spec位置是短语结构的标志语位置,它标志了一个中心语投射结束。这一位置是组成短语结构的必要位置。因此,附加语的位置应是中间节点所分出的一些附属分支。而这些附加语随着语言的不同,左右分叉结构呈参数变化,这也就体现出有的语言附加语在名词短语的前面,而有的语言则出现在后面。对于名词短语而言,附加语一般都是作为修饰语出现的。

关系分句作定语的结构位置左右呈互补分布,英语的关系分句修饰名词时,位于名词短语之后,因此英语中的关系分句附加位置不能在左侧的位置上,而附加在了右分叉“adjunct”的位置上。

这样,“the girl who John loved”便可分析为(17),这样,the girl和CP成为姐妹节点,“the girl”与“who”同指。

(17)[DP[D’[D’[Dthe][NPgirl]]][CPwho[C’[C][IPJohn loved]]]]

四、来自汉语等东方语言的证据

分句作定语,在汉语中也是一种常见的现象。汉语分句做定语与英语有相似之处,先发生Wh-移位形成关系分句,再将其附加到名词短语上,如:

(18)a.我认识那个女孩。

b.约翰喜欢那个女孩。根据两个句子的语义侧重发现应把(18b)变为关系分句。(19a=18b)经过Wh-移位后,变为(19b)。

(19)a.约翰喜欢那个女孩。

b.[CP约翰喜欢who i].汉语可以视为原位置Wh-移位。英语有标句词“that”等,汉语标句词用“的”来表示。因此,(19b)应改为(20):

(20)[ CP约翰喜欢的who i].

英语中的关系分句中使用了“that”作为标句词,处于CP的中心语位置,汉语则可以把“的”视为汉语关系分句的标句词,也处于中心语位置。这样,通过附加手段,把(21b)附加到(21a)上,得到(22)。

(21)a.我认识那个女孩。

b.[CP约翰喜欢的Who i].

(22)我认识约翰喜欢的那个女孩。

上句中作为宾语的名词短语结构可分析为:

(23)[DP[D’[CP[IP约翰喜欢][C的]][D那个[NP女孩]]]

从汉语的结构式来看,关系分句与中心语也有同指关系。就此,日语和韩语也遵循了与汉语同样的结构。对于日语,Kuno曾对日语句子作定语在被修饰词前的语言现象与英语进行了对比。[15]例如:

(24)Watakusi ga kaita hon

I wrote book

使用X-bar分析(24)日语分句作定语现象,结构与汉语的同类语言结构是相同的。如(25)所示:

(25)[DP[D’[CP[IPWatakusi ga kaita][C]][D[NP女孩]]]

再分析韩语关系分句做定语时,如:

(26)Ze ga əze gəri esə mannan gəbun in

我 昨天 大街 遇见 那个 人

从上例可看出,在韩语中,关系结构的基本构造序列为“关系分句+名词中心语”(relative clause+noun phrase),即关系分句居于名词中心语左侧,对名词中心语进行限定或者描述,结构可分析为(27):

(27)[DP[D’[CP[IPZega əze gəri esə mannan][C]][Dgəbun[NPin]]]

有趣的是日语和韩语关系分句修饰名词时,关系分句要出现在名词短语前,而且关系分句没有标句词。关系分句的动词直接与关系分句所修饰的名词相连,关系分句与名词中心语之间没有显性标志语“that”或“的”。因为日、韩两种语言的语序是SOV结构,关系分句的动词直接出现在被修饰的名词前,也不会理解为VO结构。因此,也就不必使用标句词。而汉语是SVO语序,若汉语关系分句与所修饰的名词短语之间没有标句词“的”,就会发生搭配混乱的现象。例如:

(28)昨天我在街上遇见(的)那个人

例(28)中,如果没有标句词“的”,关系分句中的动词直接作用于中心语,该句就不是关系分句作定语了。需要注意的是,尽管韩语中存在一些比较特殊的关系分句结构,但在序列构造上均要满足“关系分句+名词中心语”的序列形式,名词中心语无一例外地出现在关系分句右侧。虽然某些特殊的关系分句结构其名词中心语在关系分句内部,但是,在语言表达形式上,仍然需要一个依存名词来重复该名词中心语,并在形式上满足“关系分句+名词中心语”这样的序列形式。例如:

(29)Tom-eun sagwaga jaengpanwie issneungeosul meogeossda

Tom 苹果 盘子上 在 吃

Tom吃了盘子里的苹果。

英语要有标句词也是因为英语是SVO语序,如果没有标句词,也会发生理解出错的问题。如果没有“that”,如(30),该句就会变成没有关系分句的简单句:

(30)the girl(that) loved John

英汉都有显性的标句词,只不过英语有时由于发生显性Wh-移位,而替代了“that”。以上几种语言关系结构核心构造成分的事实表明,以上语言的关系结构均需要由一个关系分句和一个名词中心语来组成,只是这三种语言组成关系结构的核心句法成分相对句法位置存在不同,如汉语、韩语等关系分句在左侧,英语关系分句在右侧。虽然不同语言对关系结构中的分句的位置处理的不一样,但是均可以用X-bar理论对关系结构中分句的附加位置进行分析。

五、结论

本文以X-bar理论为基础,对英语中关系分句的附加位置进行了探讨,指出关系分句的附加并不是单纯依靠线性序列在先行语后任意找到一个节点进行的。关于关系分句的研究,传统分析方法忽略了附加的关系分句与先行语之间的关系。

DP-hypothesis为关系分句在名词短语结构中提供了附加的空间,关系分句附加在DP节点上,可以清楚地解释同指规则。汉语等东方语言关于关系分句及中心词之间的序列关系和结构关系恰好证明以往英语关系分句结构位置分析的错误所在。

本文对关系分句在名词短语结构中的附加位置提供了新的研究思路,也对其他语言中关系结构的研究有一定的启示作用。同时,本文对英语教学中关系分句部分的教学也起到了理论上的支撑作用,进一步证明了X-bar理论对关系结构中分句的附加位置具有较强的解释力。

[1] Quirk,et al.A comprehensive grammar of the English language[M].London:Longman,1985:247.

[2] Lin,Jo-wang.On restrictive and non-restrictive relative clauses in Mandarin Chinese[J].Tsinghua Journal of Chinese Studies,2003,33(1):199-240.

[3] Del Gobbo,F.On Chinese appositive relative clauses[J].Journal of East Asian Linguistics,2010,19(4):385-417.

[4] 韩景泉,周敏.汉语关系结构的限制性研究[J].中南大学学报:社会科学版,2012(05):212-216.

[5] Chomsky,N.Remarks on Nominalization[M]//R.A.Jacobs P.S Rosenbaum,eds.,Readings in English Transformational Grammar.Ginn,Waltham,Mass.,1970:184-221.

[6] Jackendoff,R.X-Syntax:A study of Phrase Structure[M].Cambridge,Mass.:MIT Press,1977.

[7] Stuurman,F.Phrase Structure Theory in Generative Grammar[M].Dordrecht:Foris,1985.

[8] Borsley,B.Syntactic Theory[M].London:Edward Arnold,1991.

[9] Haegeman,L.Introduction to Government&Binding Theory[M].Oxford:Blackwell,1994:98-106.

[10] 程工.语言共性论[M].上海外语教育出版社,1999:9.

[11] Lebeaux,D.Language Acquisition and the Form of the Grammar[D].Ph.D.diss.,University of Massachusetts Amberst,1988.

[12] Chomsky,N.Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding[M].Cambridge,Mass.:MIT Press,1982:92.

[13] Chomsky,N.Barriers[M].Cambridge,Mass.:MIT Press,1986:8.

[14] Abney,S.The English noun phrase in its sentential aspects[M].unpublished diss.,MIT Cambridge,Mass,1987.

[15] Kuno,S.The Structure of the Japanese Language[M].Cambridge,Mass.:MIT Press,1973:234.

H314

A

中国博士后科学基金第九批特别资助(2016T90533);中国博士后科学基金第58批面上资助(2015M580507);吉林省教育厅2015年度“十二五”规划项目(吉教科文合字2015-7)

赵磊(1991-),男,硕士研究生,研究方向为理论语言学。安丰存(1976-),男,博士,副教授,研究方向为英语教学、理论语言学。