检视开发区管理机构的法律性质——基于规范分析的视角

邹奕

检视开发区管理机构的法律性质——基于规范分析的视角

邹奕

(四川大学法学院,四川成都,610207)

作为地方行政组织,开发区管理机构的法律性质不甚明晰,将其认定为人民政府的“派出机构”抑或“派出机关”均具有一定的规范依据。然而,第一种定性在现实中将面对复杂的法律问题,如作出具体和抽象行政行为的主体资格问题;第二种定性则会遭遇明显的规范困境,它不仅背离了《地方组织法》对于派出机关的设置,而且不符合《宪法》有关行政区划的设计。应对这一两难之境的进路有三:其一是限定和控制开发区管理机构的行政权力,使其基本符合“派出机构”的定性;其二是修改《宪法》和法律,将其界定为一类新型的“派出机关”;其三是逐渐取消开发区管理机构的建制,代之以县级、乡级人民政府或者街道办事处。相比之下,第三条进路最为理想。

开发区管理机构;人民政府;派出机构;派出机关

一、两难之境:徘徊于“派出机关”与“派出机构”之间

截止2006年12月,我国共有222个国家级开发区和1 346个省级①开发区[1],其他级别的开发区在数量上则更为庞大②。最近十年,各级各类开发区的数量仍在持续上升。当前,大部分经济技术开发区、高新技术产业开发区以及一部分其他类型的开发区均采取了政府治理模式③,因而陆续设立了开发区管理机构④。相对于开发区人民法院(下文将“人民法院”简称为“法院”)的设立,开发区管理机构的设立受到的质疑和批评较少⑤。然而,当论及开发区管理机构的法律性质时,法学界见仁见智,尚未形成统一的认知。开发区管理机构究竟是地方人民政府(下文将“人民政府”简称为“政府”)的“派出机构”⑥抑或“派出机关”?有学者将其认定为“派出机构”[2],有学者则将其认定为“派出机关”[3],还有的学者主张根据具体情况来界定其性质[4]。实际上,现行的相关立法对于开发区管理机构之法律性质的界定同样陷入了两难之境。

作为一类普遍设立的地方行政组织,开发区管理机构行使着广泛而重要的行政权力。可以说,它们实际上发挥着一级地方政府的综合管理功能。但名不正则言不顺,由于开发区管理机构的法律性质不够明确,其在现实中存在的一系列问题难以得到根除。当然,我国并不缺乏直击开发区管理机构之定性的法律、行政法规(草案)以及地方性法规。然而,法律和行政法规作为中央立法位阶较高,但态度暧昧;地方性法规立场明确,但位阶较低。有鉴于此,本文尝试从《宪法》《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》(下文简称“《地方组织法》”)以及其他法律的有关规定中探寻答案。窃以为,只有将该问题置于我国既有的法律规范中加以审视和研判,才能从根本上澄清理论上的误区、消解规范上的冲突以及纠正实践中的错误。

二、开发区管理机构作为人民政府的“派出机构”?

将开发区管理机构认定为政府的“派出机构”具有一定的规范依据。相对于中央立法,地方立法更加支持这一定性。但是,如此定性将面对复杂的法律 问题。

(一)开发区管理机构作为“派出机构”的规范 依据

综观我国现行的中央立法,法律、行政法规并未将任何组织直接界定为政府或者政府工作部门的“派出机构”⑦。虽然如此,开发区管理机构作为政府“派出机构”的定性仍可见于少数较低位阶的中央立法。一方面,个别部门规章明确将开发区管理机构表述为“派出机构”。譬如,《安全生产违法行为行政处罚办法》第12条第1款就有如下表述:“街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机构。”另一方面,国务院工作部门的一些其他规范性文件将特定的开发区管理机构直接界定为“派出机构”。例如,根据《商务部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、海关总署、国家税务总局关于规范和促进边境经济合作区发展的意见》,边境经济合作区⑧应是“所在地人民政府的派出机构”。

对于开发区管理机构的法律性质,如果说中央立法的态度还不够明朗的话,地方立法的立场则比较明确。这里以地方性法规为例。根据“北大法律检索数据库”的检索结果⑨,标题中含有“开发区”并且将开发区管理机构直接界定为“派出机构”的地方性法规达26部⑩。若以制定主体作为标准,其中的7部地方性法规由省级人民代表大会(下文将“人民代表大会”简称为“人大”)或者省级人民代表大会常务委员会(下文将“人民代表大会常务委员会”简称为“人大常委会”)制定,另外的19部则由设区的市的人大常委会制定。若以规范对象作为标准,统一规范各类开发区的地方性法规有1部,专门规范经济(技术)开发区的有14部,专门规范高新技术产业开发区的有9部,专门规范其他类型开发区的有2部。相比之下,标题中含有“开发区”的地方性法规无一将开发区管理机构直接界定为“派出机关”。另外,对于开发区管理机构进行如此定性的地方政府规章也不乏其例。譬如,《四川省开发区管理条例实施办法》第6条规定:“开发区管理委员会是设立开发区的县级以上人民政府的派出机构。”

(二) 开发区管理机构作为“派出机构”的法律问题

将开发区管理机构认定为政府的“派出机构”会面临两个层面的法律问题:其一,“派出机构”作为法律概念的统一性和确定性不足;其二,无论是作出具体行政行为还是制定规范性文件,开发区管理机构都不享有必要的主体资格。

1. 法律概念的一致性和确定性问题

政府的“派出机构”与“派出机关”同属地方性行政组织这一范畴,是两个并存且对应的法律概念。基于这一逻辑,开发区管理机构不可能被同时认定为“派出机构”和“派出机关”,二者只能居其一。行政法学者习惯于借助行政主体理论在行政组织法、行政行为法和行政救济法上对二者加以区分。通说认为,“派出机关”是当然的行政主体,因而能够以自己的名义对外行使行政职权、承担行政责任,可以成为行政复议的被申请人以及行政诉讼的被告;“派出机构”则只有在法律、法规授权时方才可以充当行政主体[5](324,580)。作为我国的法律概念,“派出机关”和“派出机构”均可见于法律、行政法规以及其他中央立法。从大多数相关中央立法的规定来看,二者在组织依据、设立机关和权力范围这三个方面都存在重要区别:其一,就组织依据而言,“派出机关”是由《地方组织法》统一创设的,而“派出机构”则是由其他法律、行政法规以及下位法分别规定的。其二,就设立机关而言,“派出机关”是由政府设立的,而“派出机构”则是由政府的工作部门设立的。其三,就权力范围而言,“派出机关”是综合性的,享有涉及各个领域的多种行政权力;“派出机构”则是专门性的,只具有特定领域的某些行政权力。有鉴于此,在规范意义上将政府设立的、具有综合性行政职权的开发区管理机构认定为“派出机构”势必会突破以上三个方面的区别。中央立法和地方立法对于“派出机构”的表述因而缺乏一致性。

2. 作出具体行政行为的资格问题——以三种具体行政行为为例

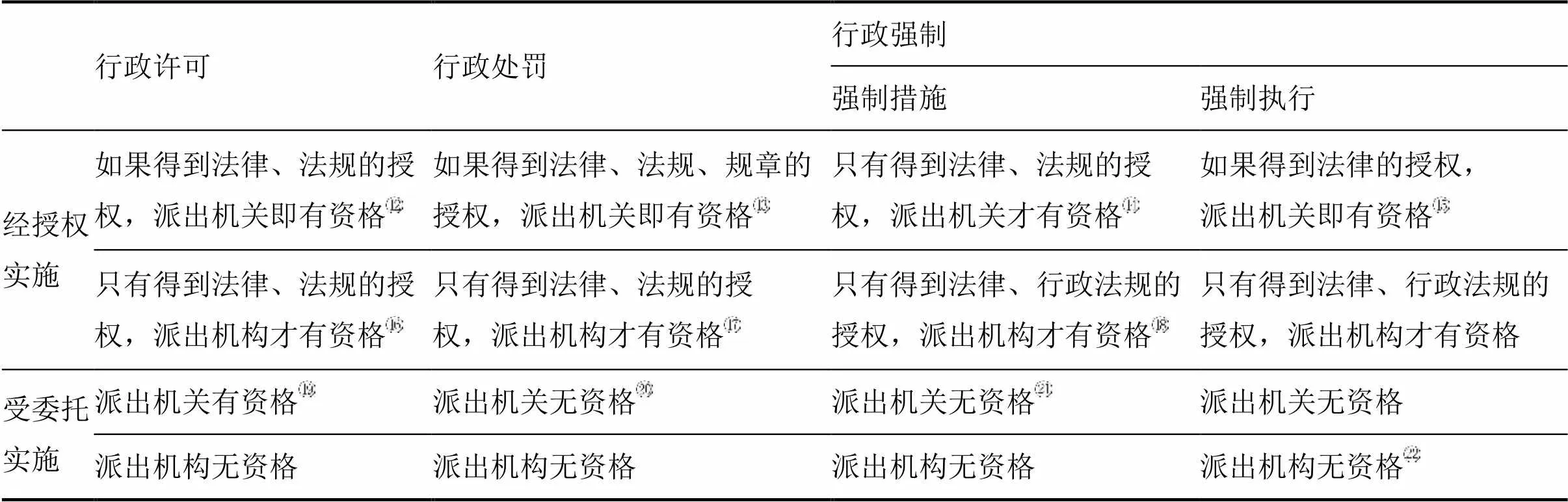

作为地方行政组织,“派出机构”和“派出机关”之所以具备实施特定具体行政行为的资格,无非存在两种可能:其一,该组织得到了较高位阶规范性文件的授权;其二,该组织受到了特定行政机关的委托。这里以行政许可、行政处罚和行政强制为例加以说明(见表1)。

先讨论经授权实施具体行政行为这种情况。根据《行政许可法》《行政处罚法》和《行政强制法》的相关规定,“派出机构”必须得到法律、法规的授权才能实施行政许可和行政处罚,必须得到法律、行政法规的授权才能实施强制措施和进行强制执行。相对于“派出机关”,“派出机构”不仅无法基于规章的授权而实施行政处罚,而且不能基于地方性法规的授权而实施强制措施。

再讨论受委托实施具体行政行为这一情况。就实施行政许可、行政处罚和行政强制这三种行政行为来说,“派出机关”可以因特定行政机关的委托而实施行政许可。但是,“派出机构”却无法接受委托实施任何一种行政行为。

表1“派出机关”和“派出机构”实施行政许可、行政处罚和行政强制的资格情况

行政许可行政处罚行政强制 强制措施强制执行 经授权实施如果得到法律、法规的授权,派出机关即有资格如果得到法律、法规、规章的授权,派出机关即有资格只有得到法律、法规的授权,派出机关才有资格如果得到法律的授权,派出机关即有资格 只有得到法律、法规的授权,派出机构才有资格只有得到法律、法规的授权,派出机构才有资格只有得到法律、行政法规的授权,派出机构才有资格只有得到法律、行政法规的授权,派出机构才有资格 受委托实施派出机关有资格派出机关无资格派出机关无资格派出机关无资格 派出机构无资格派出机构无资格派出机构无资格派出机构无资格

综上所述,无论是经授权实施还是受委托实施三类具体行政行为,“派出机关”在权力空间上都要明显大于“派出机构”。由此观之,如果将开发区管理机构认定为政府的“派出机构”,其权力空间无疑应当受到更为严格的限制。而不容否认的是,当前开发区管理机构不仅经常基于行政规章、地方性法规乃至其他规范性文件的“授权”而作出行政许可、行政处罚和行政强制这三种具体行政行为,也时常因特定行政机关的委托而作出上述具体行政行为。诸如此类的行为明显超越了《行政许可法》《行政处罚法》和《行政强制法》等法律设置的权力界限。

3. 制定行政规范性文件的资格问题

与其他行政机关相同,“派出机关”一般均有权制定行政规范性文件。这一准立法性的权力来自于《宪法》和宪法性法律的概括授权。在立法没有特别限制和禁止的情况下,它可以在职权范围之内制定相关的行政规范性文件。相比之下,“派出机构”只能在法律、法规专门授权的情况下制定行政规范性文件。我国主流的行政法学教科书有如下表述:“组织法上对行政规范性文件的制定主体,要求并不是很严格。也就是说,行政主体在组织法上都有行政规范性文件的制定权。”“非行政主体的行政组织,当然不具有组织法上的行政规范性文件的制定权。”[6](179)笔者赞同这一观点。实际上,一些专门规范行政规范性文件的地方政府规章就明确禁止“派出机构”制定行政规范性文件。

尽管如此,许多开发区管理机构在缺乏法律、法规专门授权的情况下依然制定了数量众多的行政规范性文件,其中一部分文件甚至涉及行政许可、行政处罚和行政强制的设定。由此观之,若只是将开发区管理机构界定为“派出机构”,由其制定的许多行政规范性文件均存在合法性问题。

三、开发区管理机构作为人民政府的“派出机关”?

将开发区管理机构认定为政府的“派出机关”同样不乏规范依据。较之于地方立法,中央立法更加支持这一定性。不过,如此定性将遭遇明显的规范困境。

(一) 开发区管理机构作为“派出机关”的规范依据

作为国务院办公厅转发的其他规范性文件,《关于促进国家级经济技术开发区进一步提高发展水平的若干意见》(以下简称“《若干意见》”)有如下表述:“国家级经济技术开发区的管理机构一般是所在地市级以上人民政府的派出机构,除其中具有企业性质的外,根据授权行使同级人民政府行政审批、经济协调与管理等职能。”显然,这一规定将国家级经济技术开发区的管理机构界定为政府的“派出机构”。但是,国务院已于2015年11月通过决定宣布这一规范性文件失效。

不仅如此,国务院正试图以行政法规的形式将开发区管理机构的法律性质锁定为政府的“派出机关”,《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》即为明证。该征求意见稿第22条规定:“行政公署、区公所、街道办事处和作为派出机关的开发区管理机构的撤销、更名、驻地迁移及其管辖范围变更等涉及行政区划的变更事项,由依法批准设立该机关的人民政府依照本条例规定审批。”根据一般的理解,所谓“作为派出机关的开发区管理机构”无疑言明了开发区管理机构的法律属性。至于这一定性背后的具体立法意图,民政部发布的《关于〈行政区划管理条例(草案征求意见稿)〉的说明》只字未提。然而,从上述规定来看,开发区管理机构的撤销、更名、驻地迁移及其管辖范围变更皆属于行政区划的变更事项。按照这一逻辑,开发区——开发区管理机构的管辖区域——就应当具备行政区的法律地位。

如果说《行政区划管理条例》尚在制定之中且效力位阶有限,那么《安全生产法》似乎能够为开发区管理机构作为“派出机关”提供更为有力的规范依据。该法第8条第3款规定:“乡、镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关应当按照职责,加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查,协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。”根据这一规定,“开发区管理机构”得以与“街道办事处”共同跻身于“地方人民政府的派出机关”之列。在界定开发区管理机构之法律性质的现行立法中,《安全生产法》具有最高的效力位阶。值得注意的是,当这部法律于2002年通过时,上述规定并不存在。直到该法于2014年修改时,这一规定方才加入。由此或许可以揣摩全国人大常委会近年来的立法倾向。

(二) 开发区管理机构作为“派出机关”的规范困境

一旦将开发区管理机构认定为政府的“派出机关”,其在法律性质上就类似于行政公署、区公所和街道办事处。从横向的管辖区域来看,开发区管理机构得以独立地管理特定的行政区域,与之同级的政府在属地管辖上不得涉足其管辖区域。从纵向的领导关系来看,开发区管理机构不仅要接受设立它的政府的领导,还可能要对级别较低的政府(通常是乡级政府)或者政府派出机关(通常是街道办事处)进行领导。就我国大部分开发区的治理实践而言,情况大抵也是如此。但问题在于:如此定性不仅违反了《地方组织法》对于派出机关的设置,而且不符合《宪法》有关行政区划的设计。

1. 作为“派出机关”的合法性困境

如前所述,现行《安全生产法》第8条第3款以及《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》第22条都将开发区管理机构归入了“派出机关”这一范畴。但严格说来,这些规定与《地方组织法》第68条之间缺乏一致性,突破了后者对于派出机关的设置。

《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》第22条只是提到了“作为派出机关的开发区管理机构”,整个征求意见稿均未明确:哪些地方政府可以设立作为派出机关的开发区管理机构。在实践中,设立开发区管理机构的政府一般限于地级和县级两个层级,通常是设区的市、不设区的市以及市辖区政府。另外,由于直辖市不存在地级政府的建制,直辖市政府直接设立开发区管理机构的实例也不少见。即使以此实践来限定设立开发区之地方政府的范围,也难以消解《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》第22条与《地方组织法》第68条之间的冲突。其一,根据《地方组织法》第68条第1款,省、自治区政府可以设立派出机关,而在实践中,省、自治区政府一般只是开发区管理机构的批准设立主体。其二,《地方组织法》第68条并未规定直辖市政府设立派出机关的情形。其三,《地方组织法》第68条也未规定地级政府设立派出机关的情形。其四,根据《地方组织法》第68条第3款,不设区的市、市辖区政府可以设立派出机关,但是这类派出机关被限定为“街道办事处”。依据“明示其一等于否定其余”(expressio unius est exclusio alterius)的法律解释规则,开发区管理机构基本上可以被排除在“派出机关”这一范畴之外。

既然《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》存在合法性问题,那么《安全生产法》又如何呢?笔者认为其同样存在这一问题。应该看到,“明示其一”规则确实存在若干例外,其中就包括:“明示其一”之立法的同位法或者上位法列举了其他事项。如果将《安全生产法》和《地方组织法》视为同位法,那么前者完全可以在后者的基础上增列一类新型的派出机关——“开发区管理机构”。可是,《安全生产法》与《地方组织法》虽均为法律但不完全同位,前者属于全国人大常委会制定的“非基本法律”,后者属于全国人大制定的“基本法律”。依据宪法学界的主流论说,两种法律的效力位阶不可等量齐观,“基本法律”应当高于“非基本法律”[7]。由此观之,就涉及开发区管理机构之法律属性的规定而言,即便是《安全生产法》,也应当符合《地方组织法》的制度安排。

不仅如此,就法律名称和立法目的来看,《安全生产法》有关开发区管理机构之定性的规定应该是附带性的。它毕竟不是专门调整行政区域划分和行政机关体系的法律,其附带性的规定尚不足以确定开发区管理机构的法律性质。

2. 作为“派出机关”的合宪性困境

考虑到开发区管理机构作为“派出机关”的合法性困境,相当一部分学者建议修改《地方组织法》,直截了当地作出类似规定:特定的地方政府,经特定的上级政府批准,可以设立若干开发区管理机构,作为它的派出机关[3,8,9]。而在笔者看来,这一修法方案并不能全然消解开发区管理机构作为“派出机关”的规范困境。虽然合法性问题基本上得到了解决,但是合宪性问题依然存在。

《安全生产法》和《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》都将开发区管理机构表称为政府的“派出机关”。依照这一逻辑,开发区管理机构可以独立成为一类新型的行政区,这就必然与现行《宪法》有关行政区划的设计发生抵牾。通过修改《地方组织法》将开发区管理机构界定为“派出机关”并不能化解这一矛盾。甚至可以说,该法关于派出机关的规定本身就存在合宪性问题。

综观我国的现行《宪法》,有关行政区划的规定集中于第30条。根据该条第1款第2、3项以及第2条规定,“省、自治区分为自治州、县、自治县、市;县、自治县分为乡、民族乡、镇。直辖市和较大的市分为区、县。自治州分为县、自治县、市”。由此观之,省、自治区、直辖市、市、县、自治县之下的行政区都是有所限定的。如果下位法可以增设其他行政区,那么《宪法》的这一列举便失去了意义。结合其第95条第1、3款以及第112条可知,无论是省、自治区之下的自治州、县、自治县、市,还是县、自治县之下的乡、民族乡、镇,抑或是直辖市、较大的市之下的区、县,均设有政府。若严格按照《宪法》的要求,省、自治区、直辖市、市、县、自治县下辖的所有行政区都必须设有政府。而“派出机关”的管辖区域却均不设 政府。

《地方组织法》以基本法律的形式创设了“派出机关”这一地方行政组织,它是区别于政府及其工作部门的第三类行政机关。根据该法第68条规定,省、自治区政府可以设立派出机关,而县、自治县政府以及市辖区、不设区的市政府也可以分别设立区公所和街道办事处作为其派出机关。但在规范层面以及实践层面,这些派出机关的管辖区域都具有行政区的地位。先看规范层面,这里以国务院专门规范行政区划的行政法规为例。不管是现行有效的《国务院关于行政区划管理的规定》,还是有待通过的《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》,都针对政府的派出机关进行了规范。顾名思义,这两部行政法规所规范的主要事项应当是行政区域的划分而非行政机关的组织。由此可以推论,二者的确将派出机关的管辖区域纳入到了我国的行政区划当中。再看实践层面,这里以民政部编制的《中华人民共和国行政区划简册·2015》为例。依据该简册,截至2014年12月31日,我国共有4个行政区划级别、23种行政区划单位[10](1)。其中,行政公署管理的“地区”、区公所管理的“县辖区”以及街道办事处管理的“街道”均在其列,其数量分别为12个、2个以及7 696个。可见,上述三类派出机关的管辖区域作为行政区的地位已经得到了民政部的认可。众所周知,如果以是否设有人大和政府为标准,无论是在规范层面抑或实践层面,我国的行政区都可以划分为两类:一类设有人大和政府;另一类不设人大和政府,而只设有政府的派出机关。这两类行政区在我国长期并存。为了表述的便利,下文称前者为“标准行政区”,称后者为“非标准行政区”。

言及至此,派出机关存在的合宪性问题就非常清楚了。根据《宪法》的有关规定,省、自治区、设区的市、县和自治县只能下辖标准行政区。而根据《地方组织法》的有关规定,省、自治区、县和自治县政府都可以设立派出机关,这些行政区得以下辖非标准行政区。如此看来,《地方组织法》对于非标准行政区的间接创设忽视了《宪法》有关行政区划的设计。因此,一旦通过修改《地方组织法》直接将开发区管理机构界定为“派出机关”,各级各类开发区将成为非标准行政区,这一修法势必会与《宪法》第30条发生抵触。

四、三条进路:权衡于既有宪法秩序与开发区治理实践之间

综上所述,基于我国现行的相关法律规范,将开发区管理机构的法律性质界定为“派出机构”或者“派出机关”均不完全恰当。严格地说,开发区管理机构目前依然是法律性质不够明确的地方行政组织。对于这一组织的定性之难实际上反映了开发区治理实践与既有宪法秩序之间的割裂与冲突。应对这一问题的主要进路有三:其一是限定和控制开发区管理机构的权力,从而使其基本符合“派出机构”这一定性;其二是通过修改《宪法》《地方组织法》及相关下位法,最终将开发区管理机构界定为一类新型的“派出机关”;其三是逐渐取消开发区管理机构的建制,并在特定开发区设立县级、乡级政府以及街道办事处。相比之下,第三条进路最为理想,它既维护了既有宪法秩序的安定性,又关照了开发区治理实践的需求。

(一) 限权控权:将开发区管理机构认定为“派出机构”的进路

较之于将开发区管理机构认定为“派出机关”,将其认定为“派出机构”并不存在宪法及组织法上的障碍。当然,在此进路之下,《安全生产法》和《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》则不应当将开发区管理机构表述为“派出机关”。可是,选择这一进路的关键并不在于修改既有的法律规范,而是匡正当前的执法实践。作为派出机构,开发区管理机构无论作出具体行政行为还是制定行政规范性文件都有赖于法律、法规、规章的明确授权。从开发区治理的实践来看,开发区管理机构目前远远没有达到这一要求。有鉴于此,批准设立和直接设立开发区管理机构的地方政府都应当对其行政权力加以限定和控制。作为最高国家行政机关,国务院统一领导全国地方各级国家行政机关的工作。因此,国务院也应当在宏观层面规范开发区管理机构的行政权力。

尽管如此,这一进路或许可以作为权宜之计,但并非长远之计。在开发区的发展过程中,开发区管理机构的行政权力日益扩张。长期以来,许多开发区管理机构一直以“派出机构”之名行“派出机关”之实,如今已然成为常态。在许多领导干部和普通民众的观念中,开发区管理机构俨然已经成为了“准政府”。因此,即使立法将开发区管理机构界定为“派出机构”,限定和控制其行政权力依然存在观念上的巨大障碍。实际上,无论是从经济规模还是从人口数量来看,许多开发区都已经具备了单独设立乡级、县级行政区的条件,其管理机构实际上行使着一级地方政府的职权。有鉴于此,如果只是给予开发区管理机构以“派出机构”之名,而不能改变其“派出机关”之实,则可能会加剧社会现实与法律规范之间的紧张关系,导致开发区治理实践的混乱。

(二) 修宪修法:将开发区管理机构认定为“派出机关”的进路

在既有的宪法秩序下,除非改变《宪法》和《地方组织法》的相关规定,《安全生产法》和《行政区划管理条例(草案征求意见稿)》均不宜将开发区管理机构界定为“派出机关”,否则将有违宪、违法之嫌。那么,若欲使开发区管理机构成为派出机关,应当如何对《宪法》和《地方组织法》进行修改呢?具体的修宪、修法方案取决于修宪者、修法者的政治决断以及立法技术,并不唯一。这里仅例示一种相对简单的方案。首先,修改《宪法》,明确开发区具有行政区的宪法地位,从而为开发区管理机构充当派出机关提供必要的地理空间。具体做法是在《宪法》第31条增加一款,作为第4款:“直辖市、自治州、县、自治县、市、区之下可以设立开发区,开发区的建制和区域划分由法律规定。”而后,修改《地方组织法》,规定开发区管理机构具有派出机关的法律性质。具体做法是在第68条增加一款,作为第4款:“直辖市、自治州、设区的市的人民政府,经国务院批准,可以设立若干开发区,作为它的派出机关;县、自治县、市辖区、不设区的市的人民政府,经省、自治区、直辖市的人民政府批准,可以设立若干开发区,作为它的派出机关。”当然,除了《宪法》和《地方组织法》之外,其他相关立法也应该作相应的修改,特别是明确将开发区管理机构界定为“派出机构”的诸多地方立法。

修改《宪法》《地方组织法》及其下位法的确可以消解开发区管理机构作为派出机关的规范困境。然而,此举不仅在很大程度上影响了宪法秩序的安定性,而且从根本上背离了开发区的设计初衷。一旦选择这一进路,宪法秩序之下的整个行政区域划分以及行政机关体系均不得不作出较大的调整。如果开发区在经济规模、人口数量等方面达到了一定的水平,确实具备独立成为特定行政区的可能性,有权机关完全可以考虑为其单独设立行政区。在此情况下,开发区管理机构应该被地方政府以及街道办事处取代。因此,通过修改《宪法》和法律将开发区管理机构正名为“派出机关”并无必要。更何况,从我国设计开发区的本意来看,开发区管理机构只是有效地、暂时地分担政府的部分行政职能,绝非取而代之、划疆而治。近三十年,除了数量众多的开发区以外,一系列国家级新区也在我国陆续成立。其管理机构目前行使着重要而宽泛的行政权力,它们与开发区管理机构面临着同样的规范困境。那么,是否也有必要通过修改《宪法》、法律将国家级新区的管理机构设定为政府的派出机关呢?笔者认为,如果有其他方案可供选择,我国没有必要为之付出如此之高的制度成本。

(三)体制回归:超越“派出机构”“派出机关”定性的第三条进路

要么将开发区管理机构认定为“派出机构”,要么将其认定为“派出机关”。这种非此即彼的二元命题一直困扰着政学两界,既有宪法秩序的安定性与开发区治理实践的需求似乎难以兼顾。其实,若严格审视开发区与行政区的界限,我们完全可以回避开发区管理机构的定性之难。应该看到,二者的区别原本是比较清楚的。行政区是综合性的政治、行政功能区,其承担的是常态性的政治统治、行政管理职能;而开发区则是专门性的经济、技术功能区,其承载的是阶段性的社会开发任务。不同于行政区,开发区在完成其阶段性的社会开发任务以后,则应当宣告终结。如果开发区本身都不复存在,那么开发区管理机构又何以独存呢?开发区相对于行政区而言具有阶段性,而相应地,开发区管理机构较之于地方政府来说同样具有阶段性。“开发区主要作用是开放制度的‘试验田’和区域经济增长的‘发动机’。”[11]特定区域的改革开发和经济发展会引起并加速当地的城镇化。而“城镇化是行政区划调整的直接驱动力之一”,“城镇化率与城镇行政区数量”具有“高度相关性”[12](27)。从这个意义上说,开发区的发展最终会导致行政区划的调整,新的行政区及其行政机关终将产生。而开发区管理机构则是这一进程之中的过渡形态。只不过,作为一种地方行政组织,开发区管理机构缺乏充分的制度供给,其法律性质一直不甚明晰。

由于受到优惠性的政策支持和优先性的社会开发,一些开发区经过较快的发展具备了较高的城镇化水平。经由法定程序,这些开发区完全有可能独立成为或者合并成为县级或者乡级行政区,尤其是不设区的市、市辖区和镇、街道。此时,不管开发区是否得以保留,其管理机构都将被撤销,代之以县级、乡级政府或者街道办事处。应当看到,在实践中,一部分发展较为成熟的开发区确实存在这一倾向。只不过,它们的管理机构大多没有被撤销,而是在实质上被虚化了,其与地方政府合署办公,实行“两套牌子,一班人马”的体制,典型实例如常州高新技术产业开发区与常州市新北区。或许正是为了阻止这一倾向,《若干意见》专门规定:“国家级经济技术开发区原则上不与所在行政区合并管理或取消管委会建制。”但是,这一意见已经失效。从长远来看,在发展相对成熟的开发区,撤销其管理机构而设立地方政府或者街道办事处乃是大势所趋。基于开发区的区域而设立行政区,不仅可以消解开发区管理机构的尴尬处境,还可以一并解决开发区的人大组织问题以及开发区法院、检察院建制的合法性、合宪性问题。还应当强调的是,开发区管理机构绝不是实施开发区战略、推行开发区政策以及实现开发区治理的唯一组织形态。在发展欠成熟的开发区,依然可以考虑撤销其管理机构,从而恢复特定政府对于这一区域的行政管辖。总之,通过逐渐取消开发区管理机构建制的方案,不仅可以使开发区治理实践回归到既有的宪法秩序之下,而且可以达成规范行政组织、约束行政权力以及提高行政效率的目标。

注释:

① “国家级开发区”的“国家级”以及“省级开发区”的“省级”是指批准设立该开发区之人民政府的行政级别,而非开发区本身的行政级别。

② 有学者指出,“2004年全国最新土地清理公布结果是,全国有6 000多个开发区”。见阎川:《开发区蔓延反思及控制》,中国建筑工业出版社2008年版,第17页。

③ 有学者总结了开发区的五种治理模式:政府治理型模式、企业治理型模式、政企合作型模式、委托管理型模式和“协治”型模式。详见黄建洪:《中国开发区治理与地方政府体制改革研究》,广东人民出版社2014年版,第68−70页。

④ 开发区管理机构的具体名称一般为“开发区管理委员会”,也有的称为“开发区管理局”。

⑤ 早在10年前,一些学者就开发区法院的设立提出了批评。刘松山教授指出:“在开发区尚不是行政区划的情况下,设立开发区法院的做法,是与行政区划和人民代表大会的政权体制背道而驰的。最高人民法院批复南通市经济技术开发区设立法院,是严重的违宪违法行为。”见刘松山:《开发区法院是违宪违法设立的审判机关》,《法学》2005年第5期。

⑥ 在广义上,我国法律规范所指称的“派出机构”还包括事业单位和社会团体的“派出机构”。但本文是在狭义上使用“派出机构”一词,它仅指政府或者政府工作部门的“派出机构”。

⑦ 例如,“公安派出所”是公安局或者公安分局的派出机构,这一点可以通过相关法律规范推导而出。但是,包括《公安机关组织管理条例》在内的法律、行政法规并未直接界定公安派出所的性质。又如,“税务所”是税务局或者税务分局的派出机构,这一点在规范层面也无疑问。然而,包括《税收征收管理法》在内的法律、行政法规也未直接界定税务所的性质。

⑧ 边境经济合作区是《中国开发区审核公告目录(2006年)》公布的六类国家级开发区之一,其他五类国家级开发区包括:经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区和其他类型的国家级开发区。

⑨ 笔者据以检索的限定条件如下:将“法规标题”限定为“开发区”,将“发布日期”限定为2016年10月31日之前,将“时效性”选定为“现行有效”,将“全文”分别设定为包含“派出机构”和“派出机关”,将“效力级别”选定为“地方性法规”。

⑩ 依照通过时间降序排列,这26部地方性法规具体包括:(1)《阿拉尔经济技术开发区条例》;(2)《喀什经济开发区条例》;(3)《山东省经济开发区条例》;(4)《长沙高新技术产业开发区条例》;(5)《昆明经济技术开发区条例》;(6)《贵州省开发区条例》;(7)《银川经济技术开发区条例》;(8)《贵阳高新技术产业开发区条例》;(9)《长春汽车产业开发区条例》;(10)《呼和浩特经济技术开发区条例》;(11)《石河子经济技术开发区管理条例》;(12)《大同市经济技术开发区条例》;(13)《库尔勒经济技术开发区管理条例》;(14)《长春高新技术产业开发区条例》;(15)《天津经济技术开发区条例》;(16)《济南高新技术产业开发区条例》;(17)《南昌高新技术产业开发区条例》;(18)《河北省高新技术产业开发区条例》;(19)《广西壮族自治区高新技术产业开发区条例》;(20)《长春净月潭旅游经济开发区管理条例》;(21)《辽宁省经济技术开发区管理规定》;(22)《苏州市经济开发区管理条例》;(23)《鞍山高新技术产业开发区管理条例》;(24)《苏州国家高新技术产业开发区条例》;(25)《长春经济技术开发区管理条例》;(26)《江苏省经济技术开发区管理条例》。

[1] 中国开发区审核公告目录(2006年)[EB/OL].国家发展和改革委员会官方网站.http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbgg/200704/ t20070406_126961.html, 2007-03-27/2016-07-14.

[2] 袁明圣. 派出机构的若干问题[J]. 行政法学研究, 2001(3): 14−19.

[3] 潘波. 开发区管理委员会的法律地位[J]. 行政法学研究, 2006(1): 36−42.

[4] 钟芳. 开发区管理委员会的主体地位研究[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2007(4): 386−392.

[5] 北京大学法学百科全书编委会. 北京大学法学百科全书·宪法学行政法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999: 324, 580.

[6] 姜明安. 行政法与行政诉讼法[M]. 北京: 北京大学出版社、高等教育出版社, 2015.

[7] 韩大元, 刘松山. 宪法文本中“基本法律”的实证分析[J]. 法学, 2003(4): 3−15.

[8] 伊士国. 开发区管理委员会法律地位问题探析[J]. 行政与法, 2010(2): 69−73.

[9] 刘海潮, 葛傲天. 中国开发区的法律地位刍议[J]. 重庆社会主义学院学报, 2013(1): 84−88.

[10] 中华人民共和国民政部.中华人民共和国行政区划简册·2015[M]. 北京: 中国地图出版社, 2015.

[11] 张志胜. 行政化: 开发区与行政区体制融合的逻辑归宿[J]. 现代城市研究, 2011(5): 25−28.

[12] 冯俏彬, 等. 新型城镇化进程中的行政层级与行政区划改革研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2015.

An examination of the legal nature of management organization in development zone: An analysis of current laws

ZOU Yi

(School of Law, Sichuan University, Chengdu 610207, China)

As local administrative organizations, management organizations in development zones have never been clearly defined for the purpose of their legal nature. There are different legal grounds on which they could be recognized as dispatched office or dispatched agency of local people’s governments. However, if recognized as “dispatched offices,” management organizations have to face complex legal problems in effect, such as the subject qualification to perform specific and abstract administrative actions; but if recognized as “dispatched organizations,” they have to encounter obvious legal obstacles in law, and their existence will be in conflict with not only the setting of dispatched agencies underbut also the design of the administrative division under. To get rid of the dilemma, there are three alternatives. Firstly, administrative powers of management organizations shall be limited and controlled to make management organizations conform basically to the legal nature of “dispatched offices.” Secondly, the Constitution and statutes shall be amended so that they could be defined as a new type of “dispatched organizations.” Thirdly, the system of management organization shall be gradually cancelled in development zones, and the governments at the county and township levels or the neighborhood office shall be established instead. By contrast, the third alternative is optimal.

management organization of development zone; people’s government; dispatched office; dispatched agency

[编辑: 苏慧]

D922.1

A

1672-3104(2017)04−0044−09

2016−12−10;

2016−12−30

民政部2016年度民政政策理论研究委托课题“开发区转行政区的法律机制研究”(2016MZRL010610)

邹奕(1984−),男,湖南长沙人,四川大学法学院讲师,法学博士,主要研究方向:宪法学,行政法学