正本清源,用文字敲开经典的大门

孙琪

广州市天河区龙洞小学

正本清源,用文字敲开经典的大门

孙琪

广州市天河区龙洞小学

经典教学帮助孩子成长。文字是开启经典教学的钥匙。说文解字在经典教学中能帮助经典教学有效深入开展。

说文解字;经典教学;有效指导

经典教育就是让孩子在大脑发育最迅速的年龄阶段,通过接触代表人类最高智慧的经典文化,开发其高度智力、培养其健全人格,为孩子的成人成才奠定坚实基础的一种教育方法!北京大学教授王炳照认为,“经典是人类文明的精华,是全人类的财富”;《人民日报》的文章表述为“经典是经过时间淘漉和历史沉淀的文化精品。”经典是深入人心,影响深远,永不贬值,千年不朽,世代流传的原创性典籍,是中华民族文化精品、文化精华。大家都知道经典的价值,但在小学阶段,如何开展经典教学却是很多老师困惑的问题。

在《小学语文课程标准(2011年版)》明确指出:要汲取民族文化智慧。培养学生对学习汉字的浓厚兴趣,养成主动识字的习惯。至五六年级要累积认识常用汉字3000字。识字教学一直是小学语文教学的重要部分。

在过去的文字教学中,笔者常常是是通过各种各样的游戏让孩子记住汉字的读音和字形来完成汉字的教学。但在接触了经典教学之后,在运用文字学的来进行识字教学的过程中,笔者发现,真正的识字教学离不开文字学,离不开说文解字。而运用说文解字,能很有效地开展经典教学。

一、运用文字学,有利于经典教学化难为易

传统经典,因为语境和语用和现代文有较大差别,所以对于刚接触者都是拗口的,对于小学生而言更是困难。除了通过熟读成诵加强孩子的熟悉感,把文字学运用其中也是非常有效解决经典教学难题的好办法。

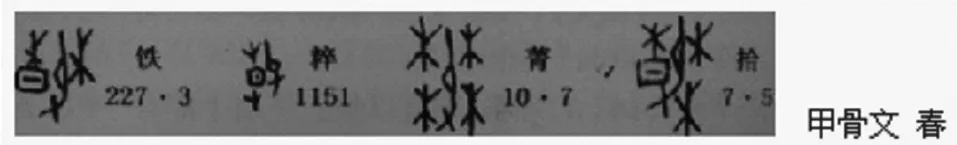

例如在教授与“春”有关的古诗文的时候,现代远离大自然的孩子很难体会那种春光灿烂,春意萌动的景象,就更难体会到古诗文文字后面所传达的意境了。因此,在教学的时候,教师可以先画了甲骨文和小篆的“春”字。

然后告诉学生古时候春可不是现在这样,甲骨文的春,春日在下,两侧草木刚刚长出嫩芽,中间最显眼的是一棵幼苗,弯曲着正努力往外钻呢?多有趣啊!整个字可谓是一小幅阳光和煦,绿草萌发的春光图。对“春”字有了如此直观准确而又新奇的认识后,学生再面对“春”字的时候,自然都带上了“春”的气息,有着春的意境,还有着春的文化。而不仅仅是一个读音,一个简单的字形。

再比如在教学《论语》的时候,老师在每一课里设置一个“一字溯源”环节,运用说文解字的方法解读“学、习、仁、义、礼、智、信”等等关键字。虽然,一节课只讲一个字,但学生确积累了丰厚的信息。你会逐渐发现孩子就是不需要你的解读也能读懂过去“天书”般的经典。

所以,运用文字学,能比较好解决了经典教学中的难题,因为它从根本上解决了教学的难题,真正地识字让经典教学不再难。

二、运用文字学,有助于经典教学的食髓知味

古人经常说:“读书百遍,其义自见”。但在不“识字”的情况下,读熟经典,只会为了读经典而经典。但有了文字学,经典教学就更上一层楼。所以,聪明的中国古人就是从“小学”开始,从文字学开始。

《三字经》就有云:“凡训蒙,须讲究,详训诂,明句读。为学者,必有初,小学终,至四书。”古代的教育告诉我们,经典教育是先学音韵文字训诂(即小学),然后才能读经的。“小学”二字最早并不专指学校。西汉时称“文字学”为“小学”,唐宋以后又称“小学”为字学。读书必先识字,掌握字形、字音、字义,学会使用。周朝儿童入学,首先学六甲六书(六甲指儿童练字用的笔画较简单的六组以甲起头的干支。六书即指事、象形、形声、会意、转注、假借),所以从前把“文字学”称“小学”,“小学”之名即由此而得。《国故论衡•小学概说》中也写道:“盖小学者,国故之本,王教之端,上以推校先典,下以宜民便俗,岂专引笔画篆、缴绕文字而已。苟失其原,巧伪斯甚。”

正是因为说文解字,让学生真正识字,掌握字形、字音、字义,学会使用。所以学生在经典教学中才能食髓知味,而不是泛泛而读。

其实,不仅在传统经典教学中,说文解字能帮助孩子提升理解,在现代经典的教学中,一样有同样的效果。比如鲁迅的很多文章都是经典,但要理解却很有难度。在教授鲁迅的经典文章《故乡》节选的《少年闰土》(人教版六年级上册第17课)的时候,理解文中“四角的天空”是难点。但在教学中,笔者引入了说文解字,用了短短两分钟来解说了一下“城”字的演变,从金文的“城”,学生看到了高高筑起的城墙,看到了寒光四射的武器保护的城池,也明白了相对于乡野的“城”意味着禁锢。通过“城”字,学生明白了“故乡”是刻在中国人骨血里的对自然的向往,故乡从来不在城里。更明白了为什么生活在城里的少爷少年鲁迅为什么会觉得“天空是四角”的。

汉字,尤其是古汉字,带着中国文化的许多信息,带着孩子们说文解字,才是真正地认识汉字,才能读懂汉字后面的故事,才能真正地读明白经典。所以,文字,才是打开经典宝库的大门的钥匙。

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011)年版[S].北京:北京师范大学出版社,2012:5-9

[2]张洪玲,陈晓波主编.新版课程标准解析与教学指导(小学语文)[M].北京:北京师范大学出版社,2014.4:53