FDI、制度质量与服务出口复杂度

张 雨 戴 翔

(1.南京大学 经济学院,江苏 南京 210093; 2.南京审计大学 政府审计学院,江苏 南京 211815)

FDI、制度质量与服务出口复杂度

张 雨1戴 翔2

(1.南京大学 经济学院,江苏 南京 210093; 2.南京审计大学 政府审计学院,江苏 南京 211815)

理论分析FDI、制度质量及其二者交互作用对服务出口复杂度的可能影响并形成相应理论假说,在此基础上,选取包括中国在内的跨国面板数据,分别采用OLS估计法和系统GMM估计法进行实证分析。结果表明:服务业部门利用外资(FDI)对服务出口复杂度具有显著正向影响;制度质量的完善及其与FDI的交互作用,同样也对服务出口复杂度提升具有显著促进作用。研究还发现,经济发展水平、人力资本、创新能力、基础设施以及服务贸易开放度等对服务出口复杂度具有显著积极影响,而人口规模以及服务业发展规模的影响不显著。

FDI;制度质量;服务出口复杂度

一、问题提出

国际贸易领域许多经典文献的研究均表明,出口绩效对于一国或地区的经济发展至关重要(Sun et al.,2010;Kaur et al.,2011)。当然,由于长期以来国际货物贸易一直是全球贸易的主要构成部分并占据绝对主导地位,因此,针对上述问题的探讨也侧重于货物贸易,甚至长期以来学术界在谈及出口时即默认为货物出口。然而,伴随全球尤其是发达经济体产业结构的不断“软化”、全球信息通讯技术的突飞猛进以及全球服务贸易规则的推行,全球服务贸易正经历一个快速增长的过程。世界贸易组织(WTO)的统计数据表明,1980年全球服务出口贸易规模仅为3957亿美元,而到2014年已迅速攀升至49404亿美元,其间增长了29.06倍,远高于同期全球货物出口增长,从而使得服务贸易在全球贸易中的地位不断提高。在此背景下,有关服务出口的经济发展效应越来越受到理论界和实践部门的关注(Robinson et al.,2002;Lewis et al.,2003;唐保庆 等,2012;Michael,2013)。

实际上,不仅出口的“量”对经济增长具有重要影响,出口的“质”同样影响重大。正如Hausmann et al.(2007)所指出:一国选择出口什么至关重要,即出口制成品技术复杂度越高的国家(地区),越能获取更高的经济增长绩效。这一结论同样存在于服务出口领域(Gable et al.,2011;Anand et al.,2012;戴翔,2015),即服务出口复杂度对经济增长具有促进作用。这意味着提升服务出口复杂度,理应成为促进经济可持续发展的重要途径。而寻求提升服务出口复杂度有效对策的关键在于,识别服务出口复杂度的影响因素。现有文献主要针对制成品出口复杂度影响因素进行了探讨,在服务出口复杂度影响因素的研究方面却相对不足。从开放视角看,目前与服务贸易发展密切相关的经济全球化两大变化趋势尤为值得关注:一是全球对外直接投资不断向服务领域倾斜;二是与旨在推动服务业“全球化”和“碎片化”发展的全球经济新规则相适应的制度质量不断完善。上述两个变化趋势或者说两种因素究竟会对服务出口复杂度产生怎样影响,是既有研究尚未关注到的重要课题。据此,本文着重考察了FDI、制度质量及其二者交互作用对服务出口复杂度的可能影响,以期对现有文献进行补充和拓展。

二、文献回顾

综观现有文献,直接涉及服务出口复杂度的研究,尤其是针对服务出口复杂度影响因素的分析,还比较薄弱。已有研究大多聚焦于制成品出口复杂度,对于何种因素会促进制成品出口技术复杂度的提升,学者主要从经济发展水平、要素禀赋结构(如劳动、资本以及自然资源)以及制度质量等方面进行了探讨。Rodrik(2006)的研究表明,一国制成品出口技术复杂度与人均收入水平显著正相关。在基本的要素禀赋之中,人力资本和劳动力规模对出口技术复杂度能够产生较为显著的影响。Schott(2008)的实证研究发现:发展中经济体与OECD经济体的出口相似性随人均GDP和技术要素(即人力资本)的增加而提升;劳动力规模则对出口技术复杂度具有显著的非线性影响。关于制度质量对制成品出口技术复杂度的可能影响,实证研究存在着两种不同的结论和观点,部分研究发现在控制其它变量后,制度质量对制成品出口技术复杂度并不存在显著影响(Gallegati,2009;Harding et al.,2009);也有研究认为,以政府治理为替代变量的制度质量,对于亚撒哈拉非洲的出口技术复杂度提升具有非常重要的影响(Cabral et al.,2010)。还有文献从基础设施(王永进 等,2010)、外商直接投资(江小涓,2007)、加工贸易(Koopman et al.,2008;陈晓华 等,2011)、制度质量(戴翔 等,2014)等视角,探讨了影响制成品出口技术复杂度的因素。

由于货物贸易与服务贸易之间存在显著区别,适用于货物贸易的一些研究结论,是否同样适用于服务贸易在学界观点不一,因此,针对服务出口复杂度及其相关问题需要展开专门研究。然而,虽然现有文献已经开始关注服务出口复杂度问题,如:Gable et al.(2011)和Anand(2012)对服务出口复杂度的经济增长效应做出了分析;戴翔(2012)测算了中国服务出口复杂度并进行了国际比较;万红先(2012)从服务出口复杂度的视角探讨了中国服务出口增长方式问题;马鹏等(2014)分析了服务出口复杂度对产业升级的影响;戴翔(2015)进一步利用跨国面板数据探讨了服务出口复杂度对经济增长质量的影响。少量文献探讨了服务出口复杂度的影响因素,如:尹忠明等(2014)发现经济发展水平对服务出口复杂度具有积极影响;张雨等(2015)相对全面地考察了服务贸易开放度、人力资本、基础设施、人均GDP水平等对服务出口复杂度的可能影响,但是尚未发现有文献考察服务业利用外资、制度质量及其二者交互作用对服务出口复杂度的影响。

鉴于此,本文力图对现有文献进行拓展,可能的贡献在于:第一,理论分析方面,与现有文献仅侧重于从实证角度探讨可能影响因素与服务出口复杂度之间的统计关系不同,本文首先深入阐述了关键变量对服务出口复杂度的可能影响机制,为后文的实证研究奠定了必要的理论基础。第二,在变量设计方面,本文直接研究FDI、制度质量及其二者交互作用对服务出口复杂度产生的可能影响。这一做法不仅有助于明晰关键变量可能产生的独立影响,而且可以考察现有文献普遍忽略的“关键变量相互作用”对服务出口复杂度的可能影响。第三,在实证分析方面,本文借鉴学界普遍采用的测度服务出口复杂度的最新方法,利用联合国服务贸易统计数据库(United Nations Service Trade Statistics Database)2000—2013年3位数分类贸易统计数据,测算了包括中国在内的35个国家(地区)的服务出口复杂度,在有效控制其他可能影响因素的情况下,分别运用普通最小二乘法(OLS)以及系统广义矩法(GMM),实证检验了FDI、制度质量及其二者交互作用对服务出口复杂度的影响,所得结论不仅对理论假说进行了较好的逻辑一致性检验,而且也丰富和发展了服务出口复杂度影响因素方面的经验研究。

三、理论分析及假说检验

20世纪90年代以来,伴随全球服务贸易的快速发展,全球对外直接投资呈现出显著的变化趋势,即从传统的以制造业为主导逐步向服务业为主导转变。联合国贸发会议的一项研究报告指出,服务业吸引的全球对外直接投资存量比重已由70年代初期不足25%,发展到90年代的将近50%以及2014年的69%,这充分表明服务业已经取代制造业成为全球对外直接投资结构中的主流。跨国公司开展对外直接投资的重要动机之一就是进一步挖掘“分工细化”所带来的好处,因此从“分工细化”角度看,FDI具有提升效率和促进技术进步的作用。不仅如此,根据经典的跨国公司理论可知,由于FDI企业相对于东道国本土企业而言,通常拥有一定的所有权优势(诸如技术、知识、管理、影响、技巧、创新能力等),这会在东道国产生积极的外部溢出效应,从而对东道国企业的技术进步和效率提升产生显著的促进作用。虽然制造业部门FDI是否具有技术溢出效应仍然存在较大争论,但对于服务业部门的FDI而言,正如Bitner et al.(2010)所指出,由于其拥有的所有权优势有时更具“公共物品”的特性,因而溢出效应更强、更显著。Lesher et al.(2008)基于企业微观层面的实证研究发现,服务业部门在生产率和技术提升效应等方面具有显著的溢出作用机制,尤其是对于与FDI企业具有前向联系和后向联系的东道国本土企业而言,更是如此。概言之,FDI的分工深化效应及其可能的溢出效应,在宏观层面对于提升东道国服务出口复杂度可能具有显著的积极作用。此外,由于FDI企业往往直接进入高端产业领域或者是产业领域中的高端环节和阶段,因而从出口产业发展角度看,FDI对于提升东道国服务出口复杂度具有直接的带动作用。由此,提出:

假说1:在全球对外直接投资流向日益从以传统制造业为主导逐步向服务业为主导转变趋势下,FDI对于一国(地区)服务出口复杂度具有重要的正面影响。

从产业结构演进规律角度看,伴随经济发展,各国(地区)大都会经历从农业为主向工业为主,再向服务业为主导的产业结构高级化方向演进。而服务业尤其是现代服务之所以在产业结构中更加“高级”,通常而言,其中一个非常重要的原因就在于其要素密集度特征更加“高级”。换言之,相比于传统的农业和制造业,服务业尤其是现代服务业,更具知识、技术、信息和人力资本等要素密集型特征,诸如信息技术服务、金融服务等。产业结构向服务业等高级化方向发展,实质是社会分工细化的表现和结果,包括服务环节从制造业中脱胎而成为专业化的生产环节和提供流程。显然,分工细化能够获取规模经济等所带来的生产率提升以及生产成本节约等好处,但与此同时也意味着交易频率的提高和交易费用的上升。而影响交易费用高低的重要因素之一就是制度质量,诸如市场完善程度、知识产权保护状况、政府行政效率、商务环境以及法律法规完善程度等。值得注意的是,通常由于产品或者服务的要素密集度特征不同,其交易成本对制度质量的敏感程度也不尽相同。一般而言,具有初级要素密集型产品或者服务,其交易成本往往对制度质量的要求不太敏感,或者说对制度质量的要求不会太高,因为处于这一层次的产品和服务,其生产和交易大多具有“通用性”特征。相比较而言,具有高级要素密集型产品或者服务,其交易成本往往对制度质量的要求较为敏感,或者说对制度质量的要求相对较高,因为处于这一层次的产品和服务,其生产和交易大多具有“专用性”特征且“公共物品”特性突出。具体到服务业尤其是现代服务业而言,因其所具有的知识、技术、信息和人力资本等高级要素密集型特征,从而其发展必然对制度质量具有更高的要求。换言之,制度质量影响服务业高级化发展,进而对服务出口复杂度提升具有重要影响。由此,提出:

假说2:服务尤其是现代服务业发展对制度质量完善需求更强,从而制度质量对于一国(地区)服务出口复杂度具有重要影响。

由于开放也是改革,是制度变迁的表现,因此,引进FDI作为对外开放的重要内容之一,显然对一国(地区)的制度变迁具有重要影响。实际上,FDI本身作为一国(地区)制度选择的结果,首先不仅是制度变迁的表现,更重要的是,FDI流入后会对流入国(地区)的制度施加进一步的影响。这是因为,FDI本身具有所有权优势及东道国为了利用外资进行的区位优势改善,从而FDI可以通过影响政府的偏好、避免制度变迁中可能产生的路径依赖以及促进独立微观经济主体的形成三个方面,作用于东道国的制度变革。比如,外资流入往往对减少寻租、提升契约执行效率、强化产权保护以及增加部门改革投入和支持方面具有积极影响。当然,FDI的进入对东道国(地区)制度变迁并非是完全积极和正向的,也可能存在一些消极作用,但正如Du et al.(2008)所指出,FDI对东道国(地区)制度变迁的影响总体而言是利大于弊的,因此最终还是有利于制度质量的完善。当然,FDI对东道国(地区)制度变迁的影响并非单向,反过来,一国(地区)制度质量的完善对于进一步吸引外资同样具有重要影响。如前文所述,引进FDI本身就是制度改革的结果和表现,换言之,东道国(地区)通过制度改革可以提高对FDI流入的吸引力。对此,Busse et al.(2007)做出较为全面的总结,认为制度质量的完善之所以对利用外资具有重要影响,主要表现为三个方面:一是良好的政府治理和基础设施对于FDI企业提高生产率的预期至关重要;二是较差的制度环境可能给FDI企业带来额外的生产经营成本,比如请客、吃饭、送礼等腐败和贿赂成本;三是与FDI企业的沉没成本有关,比如管理的无效率、政策的不确定性、立法体系的不完善、契约执行得不到保障等制度的不完善,在FDI具有较高沉没成本的情况下,会让FDI“望而却步”。由此可见,营造优良的制度环境,对于增强一国(地区)对FDI的吸引和利用至关重要。基于此,结合假说1和假说2,本文提出:

假说3:制度质量的完善与利用FDI的交互作用,对一国(地区)的服务出口复杂度会产生重要影响。

四、变量选取、模型设定及数据说明

本节及以下部分将借鉴目前被学界普遍采用的测度服务出口复杂度的最新方法,利用包括中国在内的跨国面板数据,对上述理论假说进行逻辑一致性计量检验。

(一)变量选取和模型设定

1.被解释变量及测度

本文着重研究FDI、制度质量及二者交互作用是否对服务出口复杂度具有显著影响,显然,服务出口复杂度(记为ES)即为本文的被解释变量。针对如何测算服务出口复杂度,目前学界普遍借鉴Hausmann et al.(2007)提出的测算制成品出口技术复杂度的两步计算法。虽然该方法存有一定的缺陷,后续研究中一些学者也会根据各自需要对其进行针对性的改进,例如:Xu(2010)根据产品质量对产品技术复杂度进行了调整;杜修立等(2007)以产品的总生产在世界的分布为权重,而不是以产品的总出口在世界的分布为权重,计算出口技术复杂度;姚洋等(2008)进一步区分了出口品的国内技术含量问题。但囿于服务贸易统计数据以及服务自身的固有特性,采用各种改进的方法测算服务出口复杂度难度较大甚至不可行,这或许正是学界仍然参考Hausmann et al.(2007)提出的方法测度服务出口复杂度的根本原因(Gable et al.,2011;张雨 等,2015)。鉴于此,本文也采用这一方法*具体测算方法、步骤及原理在相关文献中已有详细阐述,本文不再赘述,可参阅相关文献。。

2.解释变量及测度

在解释变量的选取上,本文着重关注外商直接投资(FDI)、制度质量(INST)及其二者交互作用(FDI*INST)对服务出口复杂度的可能影响。外商直接投资的测度采用的是以2005年不变美元价格进行平减的人均外资存量。对于制度质量,通常其测度比较主观,难以量化,学者提出多种测算制度质量的方法,诸如世界银行跨国治理指数、产权保护指标、法律制度以及市场化指数等。实际上,测度方法的差异更多是缘于不同学者关注的重点不同。然而,正如North(1989)所指出,制度质量是一个包含政治、经济等多维层面的综合概念,它涉及市场有效运行所需的契约、规则、管制、金融、知识产权保护及“游戏规则”界定和实施程序等。目前,由于世界各国风险指南(International Country Risk Guide,ICRG)数据库中的经济风险指数(ER)、政治风险指数(PR)以及金融风险指数(FR)三种指标(指标值越高,表明制度质量越高)相对全面地涵盖了影响市场运行的更为广泛的指标体系,因而其已被学界公认为制度质量相对可靠的替代指标。本文亦采用以上三种指标进行综合对比分析。此外,如前文分析指出,FDI与制度质量之间可能产生交互作用,进而影响一国(地区)的服务出口复杂度,因此,本文将制度质量与FDI的交互项(FDI*INST)作为基础解释变量之一纳入计量模型。

3.控制变量选取

综合已有关于服务出口复杂度影响因素的研究成果(尹忠明 等,2014;张雨 等,2015),考虑实证检验结果的可靠性和稳健性,本文纳入以下控制变量:人均GDP(PC)、人口规模(POP)、人力资本(HU)、创新能力(RD)、基础设施(INF)、服务业发展规模(SERV)以及服务贸易开放度(OPEN)。

4.模型设定

据此,本文设定的面板数据模型如下:

ESi,t=α0+α1FDIi,t+α2INSTi,t+α3INSTi,t×FDIi,t+γZi,t+μt+νi+εi,t

(1)

其中,INST分别为经济风险指数、政治风险指数以及金融风险指数表示的制度质量测度变量,Z表示各控制变量,μ为时期固定效应变量,ν为国家(地区)的固定效应变量,ε为误差项。考虑到不同变量水平值间存在着巨大差异,因此,在实际估计过程中对部分变量进行了对数化处理,包括被解释变量(ES),以及解释变量中的人均外资存量额(FDI)、制度质量(INST)、人均GDP(PC)、人口规模(POP)。

(二)数据来源及说明

囿于统计数据,本文选取了包括中国在内的86个经济体,样本区间为2002—2013年。测算服务出口复杂度所使用的各经济体服务贸易出口额以及人均GDP来自于联合国服务贸易统计数据库(United Nations Service Trade Statistics Database)和联合国贸发会议统计数据库(UNCTAD Statistics Database)。需要说明的是,与以往测度服务出口复杂度所用的到11大类服务部门1分位层面数据不同,本文采用3分位层面,这种做法有助于使计算出的服务出口复杂度更为精确。制度质量(INST)的三种替代变量即政治风险指数(PR)、经济风险指数(ER)以及金融风险指数(FR)均来自于世界各国风险指南(International Country Risk Guide,ICRG)数据库。服务业人均外资存量额(FDI)、人口规模(POP)、服务业发展规模(SERV,以服务经济总量占GDP总量之比表示)、服务贸易开放度(OPEN,以服务贸易进出口额与服务经济总量之比表示),这几个变量所需数据来自于联合国贸发会议网站统计数据库(UNCTAD Statistics)。人力资本(HU)采用公共教育经费支出占GDP比重表示,创新能力(RD)采用研发投入占GDP比重衡量,基础设施采用每百人中因特网使用人数表示,此三种数据均来自于世界银行统计数据库。

五、实证结果及分析

在实证分析前,为了避免可能的多重共线性问题,先对计量模型中各关键变量进行相关系数检验。结果表明,各关键变量之间的相关系数绝对值均在0.3以下,说明变量间不存在明显的多重共线性问题。

(一)OLS估计结果

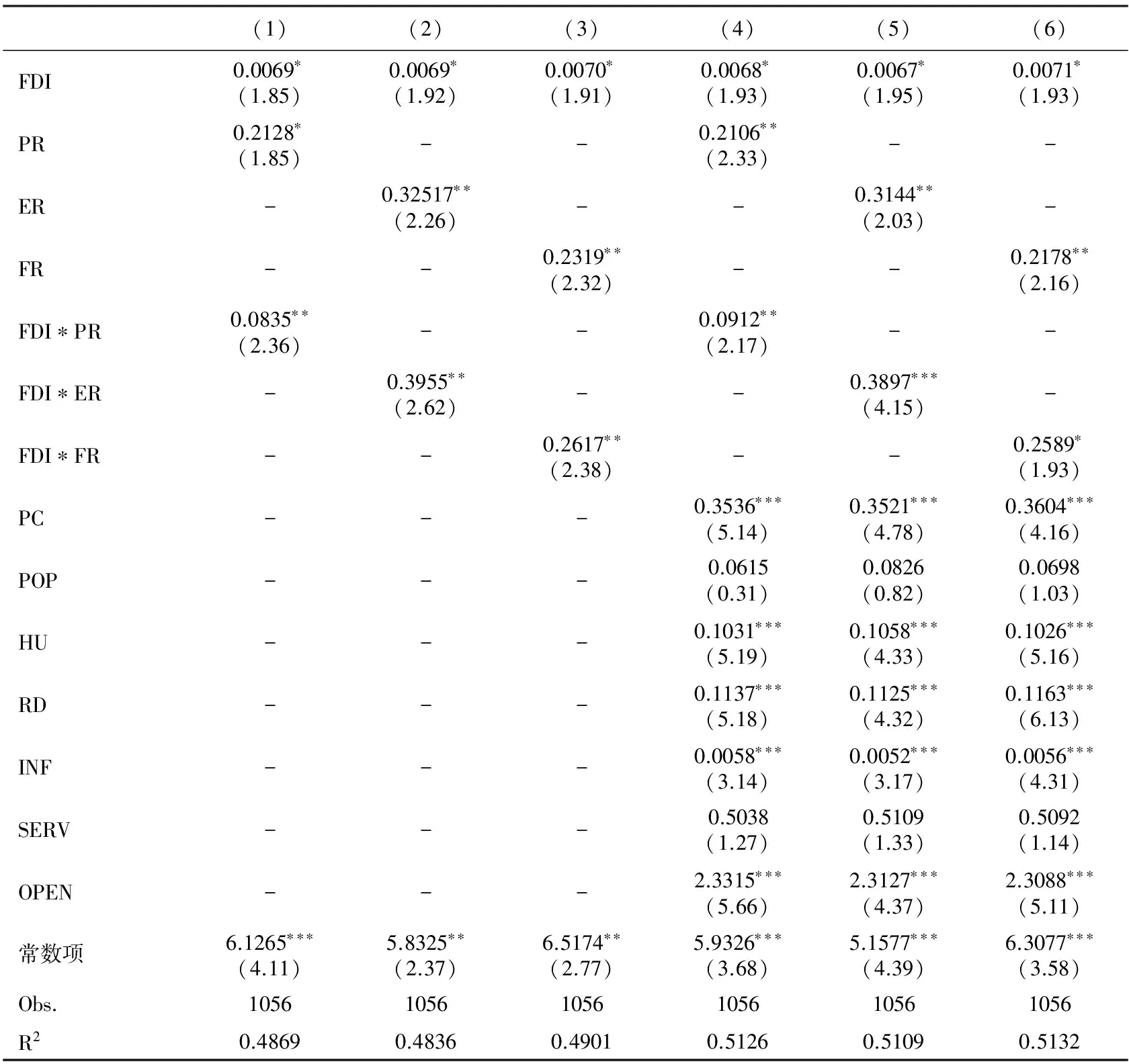

由于考虑到本文仅以所选样本自身效应为条件开展计量分析,因此,使用固定效应模型对上述计量模型进行估计。此外,出于对估计结果稳定性的考虑,首先以关键变量作为基础解释变量进行回归,然后依次纳入其它控制变量,所得结果列于表1。

表1中第一至第三列报告了仅将FDI、制度质量变量以及二者交互项作为基础解释变量进行回归的所得。从中可见,服务业FDI的系数估计值均为正且在10%的水平下通过了显著性检验,表明FDI在一定程度上能促进服务出口复杂度的提升,这与假说1具有较好的逻辑一致性。对于制度质量,无论是以政治风险、经济风险还是以金融风险作为替代变量,其回归系数值均为正且至少在10%水平下通过了显著性检验,表明制度质量与服务出口复杂度呈显著的正相关关系。具体而言,在不考虑其他因素作用下,制度质量越完善的国家(地区),其服务出口复杂度越高,从而较好地验证了假说2。从FDI与制度质量的交互项来看,第一列至第三列的回归结果均显示,无论采用何种表示制度质量的测度指标,其系数估计值都为正且至少在5%水平下通过了显著性检验,表明二者交互作用对服务出口复杂度具有显著正向影响,假说3得以验证。

表1 OLS回归估计结果

注:估计系数下方括号内的数字为系数估计值的t统计量;*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。

表1中第四列至第六列呈列的结果,是在计量模型中纳入其它控制变量后进行回归所得。不难发现,在纳入其他控制变量后,无论是FDI、制度质量还是二者的交互项,虽然其系数估计值大小所变化,但其对服务出口复杂度影响的方向和显著性却并未发生实质性改变,从而在一定程度上说明了前述估计结果的可靠性和稳健性。就其他控制变量而言,人均GDP的系数估计值为正且均在1%的水平下通过了显著性检验,说明经济发展水平对服务出口复杂度的积极作用。人口规模的回归系数值虽为正,但未能通过显著性检验,说明人口规模对于服务业发展并未产生预期的“规模效应”。人力资本的回归系数估计值为正且均在1%的水平下通过了显著性检验,表明人力资本对服务出口复杂度存在显著正向影响。这一结果也在本文的预期之中。同样地,与人力资本相似,研发能力的回归系数估计值为正且在1%的水平下通过了显著性检验,说明研发能力也是促进服务出口复杂度提升的重要因素。基础设施(INF)的回归系数估计值为正且至少在5%的水平下通过了显著性检验,表明基础设施的完善同样对服务出口复杂度具有显著正向影响。出乎预期的是,服务业发展规模的回归系数估计值虽然为正,但却未通过显著性检验。原因可能在于,服务业尤其是发展中国家服务业的发展,未必是产业高级化的必然逻辑,甚至会出现“低端服务业扩张”乃至服务业“成本病”现象(Baumol,1967)。服务贸易开放度的系数估计值为正且均在1%的水平下通过了显著性检验,表明开放竞争等因素对服务出口复杂度提升具有促进作用。

(二)系统GMM估计结果

采用OLS估计法对面板数据进行计量分析,可能面临扰动项自相关等问题的困扰。而且,从出口贸易的持续性角度来看,服务出口复杂度往往也具有持续性特征,即滞后一期的服务出口复杂度对本期服务出口复杂度可能具有影响。为此,需要将服务出口复杂度的滞后项作为解释变量之一,纳入计量模型(1)中,由此构造如下动态面板数据模型(2):

ESi,t=α0+α1ESi,t-1+α2INSTi,t+α3FDIi,t+α4INSTi,t×FDIi,t+γZi,t+μt+νi+εi,t

(2)

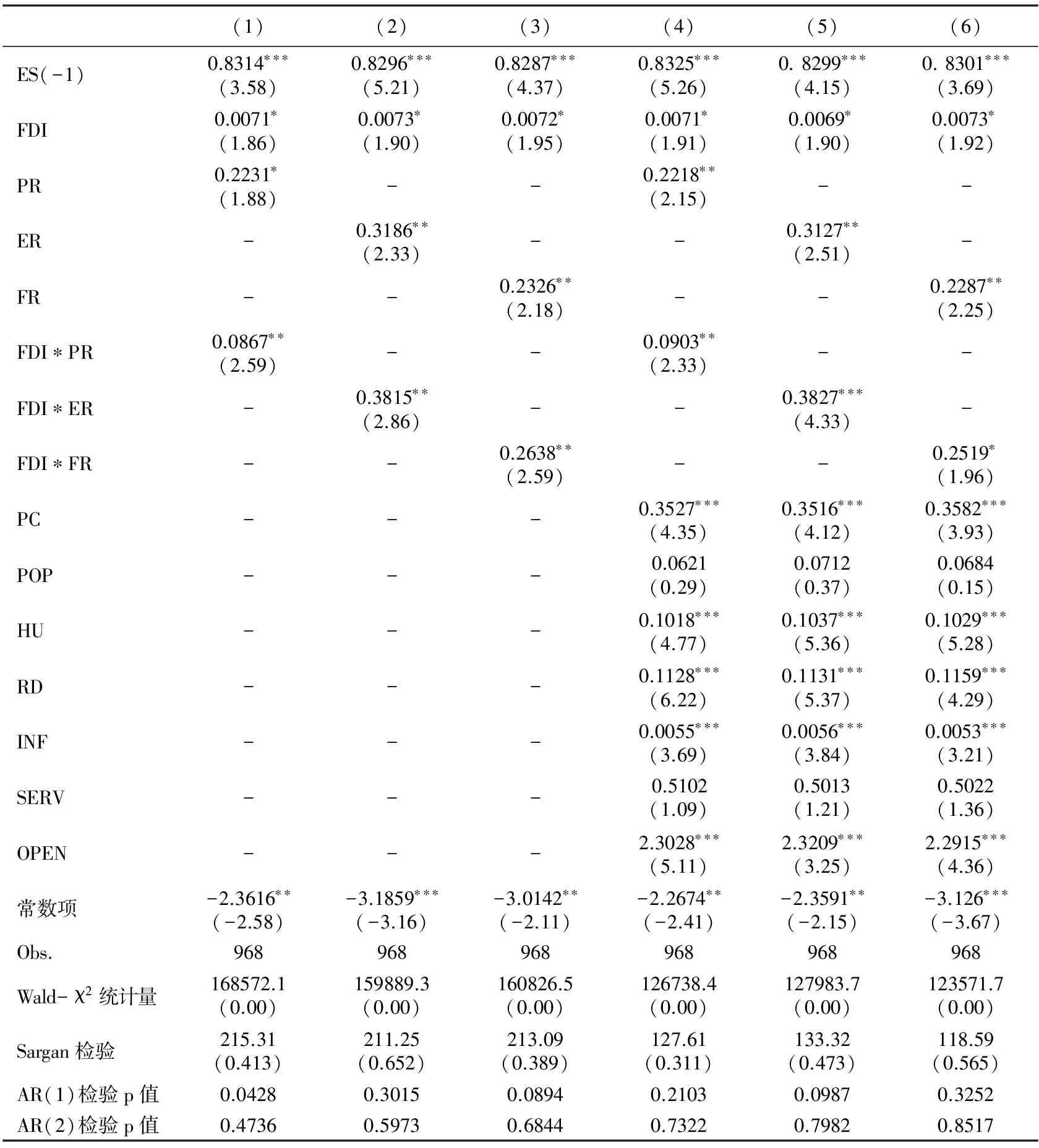

表2 系统GMM回归估计结果

注:估计系数下方括号内的数字为系数估计值的z统计量; *、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。下同。

显然,在模型(2)中,由于被解释变量的一阶滞后项被纳入其中作为解释变量之一,从而产生了与扰动项的相关。此外,服务出口复杂度与其他变量间也可能存在内生性问题,从而使得OLS估计法容易带来“动态面板估计偏误”的不良结果。为此,接下来采用系统GMM方法对动态面板数据模型(2)进行估计。需要说明的是,由于模型(2)中还包括其他控制变量,因此在系统GMM估计过程中需对内生变量或外生变量进行类型选择。基于本文研究目的和内容,将FDI、制度质量及二者交互项视为内生变量,而将其它控制变量视为外生变量。同时,为了解决可能存在的异方差影响,参数估计值的标准误均采用稳健估计量。所得估计结果报告于表2,模型设定检验结果表明:AR(2)统计量均不显著,说明没有发现模型的水平方程误差项存在序列相关问题;Sargan检验显示工具变量的选择整体上是有效的。

表2第一列至第三列报告的结果,是仅考虑三个关键基础解释变量时进行回归所得,而第四列至第六列的回归结果则是在纳入其它控制变量后进行回归所得。由表2结果可以得出如下几点基本结论:第一,所有各列回归结果均表明,滞后一期的服务出口复杂度的系数估计值为正且均在1%的水平下通过了显著性检验,意味着服务出口复杂度的确具有“持续性”特征。第二,在第一列至第六列的回归估计结果中,人均利用外资额存量的系数估计值均为正且均在10%的水平下通过了显著性检验,表明利用外资对服务出口复杂度提升具有积极的正向影响。这一结果再次证实假说1。第三,就制度质量而言,无论采用经济风险指数,还是政治风险指数,抑或金融风险指数作为替代变量,其系数估计值及其显著性统计特征均表明制度质量对服务出口复杂度具有显著正向影响。这一结果再次支持假说2。第三,利用外资及其与制度质量的交互项,无论是回归结果系数还是显著性统计特征均表明,其对服务出口复杂度具有显著的正向影响。从而再次证明假说3的正确性。第四,对于其他控制变量而言,相对于表1的估计结果,虽然系数估计值的大小略有变化,但影响方向以及显著性均没有出现实质性改变,在此不再赘述。总之,基于动态面板数据模型(2)的回归估计结果表明,本文的假说1、假说2、假说3均通过了较好的逻辑一致性计量检验。

(三)稳健性分析

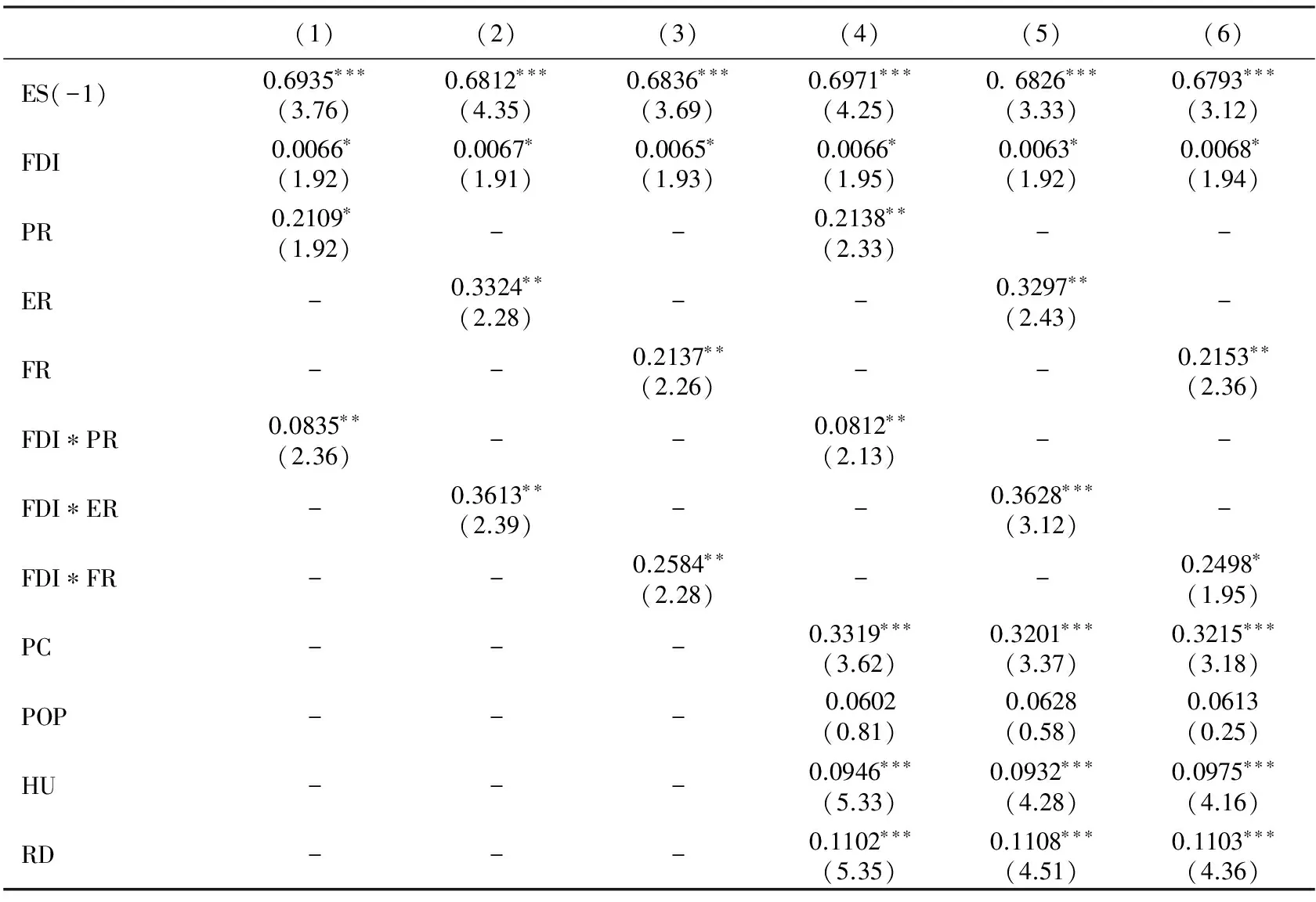

为进一步检验前述回归估计结果的稳定性和可靠性,在此参考Kwan(2002)提出的制成品出口复杂度的测度方法,重新测算样本期内各样本国家(地区)的服务出口复杂度指数,作为被解释变量开展稳健性检验。据此,对动态面板数据计量模型(2)进行重新估计,所得结果报告于表3。

表3 稳健性检验结果

(续上表)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)INF---0.0039∗∗∗(3.28)0.0041∗∗∗(3.36)0.0041∗∗∗(3.67)SERV---0.4833(1.21)0.4876(1.32)0.4901(1.26)OPEN---2.2814∗∗∗(6.35)2.2695∗∗∗(3.62)2.2703∗∗∗(3.38)常数项-2.0218∗∗(-2.36)-2.4756∗∗∗(-3.12)-2.9385∗∗(-2.17)-2.6683∗∗(-2.29)-2.5012∗∗(-2.14)-3.0139∗∗∗(-3.05)Obs.968968968968968968Wald-χ2统计量125833.6(0.00)126014.2(0.00)125781.1(0.00)120913.5(0.00)119794.6(0.00)119851.7(0.00)Sargan检验219.33(0.408)212.62(0.597)223.07(0.512)132.81(0.453)135.21(0.520)129.46(0.533)AR(1)检验p值0.06970.09840.07350.12180.17430.1538AR(2)检验p值0.53260.60180.72190.69220.72810.739

与前述各表报告回归结果的逻辑一致,表3第一列至第三列报告的结果,是将服务出口复杂度滞后一期变量、FDI和制度质量变量及其二者交互项作为基础解释变量,进行回归估计所得;第四列至第六列报告的回归估计结果则是在纳入其它控制变量后所得。将表3的回归结果与前述各表报告的结果进行对比,不难发现,无论是本文关注的基础解释变量,还是其他控制变量,对应各栏的系数估计值大小、方向以及显著性,均未发生本质改变,说明本文结论是基本稳健的。

六、结论及启示

本文在理论分析FDI、制度质量及其二者交互作用对服务出口复杂度的可能影响并形成相应假说的基础上,借鉴当前学界普遍采用的测度服务出口复杂度的最新方法,采用包括中国在内的跨国面板数据,对理论假说进行了逻辑一致的计量检验。结果表明:第一,服务业部门利用外资对服务出口复杂度具有显著正向影响,即服务业人均外资存量越高的国家(地区),其服务出口复杂度相应也越高。第二,制度质量对服务出口复杂度具有显著积极影响,即对于具有更为完善的制度质量的国家(地区),在不考虑其他因素的情况下,其服务出口复杂度相应越高,完善制度质量对提升服务出口复杂度具有积极的促进作用。第三,利用外资与制度质量的交互作用同样对服务出口复杂度具有显著的正向影响。此外,人均GDP、人力资本、创新能力、基础设施以及服务贸易开放度等对服务出口复杂度也具有显著的正向影响,而人口规模以及服务业发展规模对服务出口复杂度并没有显著影响。

本文结论不仅有助于进一步理解服务出口复杂度的影响因素,而且对于如何加快提升中国服务出口复杂度、在扩大服务贸易规模的同时提升服务出口的“质”,也有着重要的政策含义。第一,扩大服务业利用外资规模和提升利用外资水平。在全球对外直接投资流量结构发展重要变化的大趋势下,中国提升利用外资质量和水平的重要方向及内容之一,就是要扩大服务业领域利用外资,尤其是现代生产性服务业的外资利用。对于当前国内服务发展不足特别是现代生产性服务发展相对滞后的情况下,借鉴以往制造业开放的发展模式和路径,通过引进外资带动和促进服务业发展,进而提升服务出口复杂度,是开放条件下实现服务贸易发展“量质”提升的有效途径和举措。第二,进一步完善制度质量,特别是构建适应经济全球化新形势的开放型经济新体制。相对于制造业而言,服务发展更依赖于制度质量,而且已有研究也表明,目前国内服务业发展相对滞后的一个重要原因就是体制机制等制度质量不完善所造成的束缚作用(刘志彪,2015)。并且,从当前全球经济格局演变角度看,一个重要趋势就是服务业“全球化”和“碎片化”,即进一步扩大服务业开放是大势所趋,包括服务业利用外资。而与扩大服务业开放相伴随的必然要求,就是国内制度质量需要进一步完善。因为从本质上看,服务业的开放更多是境内开放,简单说就是管辖国内经济活动的法律法规必须要与国际接轨。这也是当前在新形势下为何提出要加快构建我国开放型经济新体制的重要原因。唯有不断完善制度质量,尤其是加快构建开放型经济新体制,才能打造出更有利于服务业尤其是高端服务业发展的优良环境,为外资流入尤其是吸引FDI向现代服务业部门流入提供必要的制度保障。总之,通过完善制度质量,不仅有利于本土服务发展进而提升服务出口复杂度,而且也更有利于在开放条件下通过利用外资等重要方式,加快服务业发展乃至服务出口复杂度提升。中国服务贸易发展正处于扩大规模同时需要提升服务出口复杂度的关键阶段,而完善制度质量则是加速这一进程的重要举措,甚至可以说是必然选择。

陈晓华,黄先海,刘慧. 2011. 中国出口技术结构演进的机理与实证研究[J]. 管理世界(3):44-57.

戴翔. 2012. 中国服务贸易出口技术复杂度变迁及国际比较[J]. 中国软科学(2):52-59.

戴翔. 2015. 服务出口复杂度与经济增长质量:一项跨国经验研究[J]. 审计与经济研究(4):95-106.

戴翔,金碚. 2014. 产品内分工、制度质量与出口技术复杂度[J]. 经济研究(7):4-17.

杜修立,王维国. 2007. 中国出口贸易的技术结构及其变迁:1980—2003[J]. 经济研究(7):28-39.

江小涓. 2007. 我国出口商品结构的决定因素和变化趋势[J]. 经济研究(5):4-16.

刘志彪. 2015. 从全球价值链转向全球创新链:新常态下中国产业发展新动力[J]. 学术月刊(2):36-48.

马鹏,肖宇. 2014. 服务贸易出口技术复杂度与产业转型升级:基于G20国家面板数据的比较分析[J]. 财贸经济(5):105-114.

唐保庆,黄繁华,杨继军. 2012. 服务贸易出口、知识产权保护与经济增长[J]. 经济学(季刊)(1):155-180.

万红先. 2012. 我国服务贸易增长方式转变的实证分析[J]. 世界经济研究(11):62-66.

王永进,盛丹,施炳展,等. 2010. 基础设施如何提升了出口技术复杂度[J]. 经济研究(7):103-115.

姚洋,张晔. 2008. 中国出口品国内技术含量升级的动态研究:来自全国及江苏省、广东省的证据[J]. 中国社会科学(2):58-72.

尹忠明,龚静. 2014. 服务贸易出口技术复杂度及影响因素研究:基于80个国家(地区)面板数据的实证分析[J]. 云南财经大学学报(5):66-74.

张雨,戴翔. 2015. 什么影响了服务出口复杂度:基于全球112个经济体的实证研究[J]. 国际贸易问题(7):87-96.

ANAND R, MISHRA S, SPATAFORA N. 2012. Structural transformation and the sophistication of production [R]. IMF Working Paper.

BITNER M J, ZEITHAML V A, GREMLER D D. 2010. Technology′s impact on the gaps model of service quality [M]. US: Springer Science + Business Media LLC.

BUSSE M, HEFEKER C. 2007. Political risk, institution and foreign direct investment [J]. European Journal of Political Economy, 23(2):397-415.

CABRAL M,VEIGA P. 2010. Determinants of export diversification and sophistication in Sub-Saharan Africa [R]. FEUNL Working Paper Series 550.

DU J, LU Y, TOA Z. 2008. Economic institutions and FDI location choice: evidence from US multinational in China [J]. Journal of Comparative Economics, 36(3):412-429.

GABLE S L, MISHRA S. 2011. Service export sophistication and Europe′s new growth model [R]. World Bank Policy Research Working Paper Series 5793.

GALLEGATI M, TAMBERI M. 2009. Overall specialization and development: countries diversify [J]. The Review of World Economics, 145(1):37-55.

HARDING T, SMARZYNSKA B. 2009. A touch of sophistication: FDI and unit values of exports [R]. CESIFO Working Paper, No. 2865.

HAUSMANN R, HWANG J, RODRIK D. 2007. What you export matters [J]. Journal of Economic Growth, 12(1):1-25.

KAUR R, SIDHU A S. 2011. Re-examining export-led growth hypothesis: a review of literature [J]. International Journal of Development Research and Quantitative Techniques, 1(1):13-23.

KOOPMAN R, WANG Z, WEI S J. 2008. How much of Chinese exports is really made in China? Assessing domestic value added when processing trade is pervasive [R]. NBER Working Paper 14109.

KWAN C H. 2002. The strength of ‘Made in China’ viewed from American market [J]. International Economic Review, (4):5-12.

LESHER M, MIROUDOT S. 2008. FDI spillovers and their interrelationship with trade [R]. OECD Trade Policy Working Paper No.80.

LEWIS J D, ROBINSON S, THIERFELDER K. 2003. Free trade agreements and the SADC economies [J]. Journal of African Economies, 12(2):156-206.

MICHAEL K Y. 2013. Financial liberalization and economic growth [J]. Journal of Political Economy, 94(2):1002-1037.

NORTH D. 1989. Institutions and economic growth: an historical introduction [J]. World Development, 17(9):1319-1332.

ROBINSON S, WANG Z, MARTIN W. 2002. Capturing the implications of services trade liberalization [J]. Economic System Research, 14(1):3-33.

RODRIK D. 2006. What′s so special about China′s exports [R]. NBER Working Paper No. 11947.

SCHOTT P. 2008. The relative sophistication of Chinese exports [J]. Economic Policy, 23(53):5-49.

SUN P, ALMAS H. 2010. International trade and its effects on economic growth in China [R]. Discussion Paper Series No. 5151.

XU B. 2010. The sophistication of exports: is China special [J]. China Economic Review, 21(3):482-493.

(责任编辑 张建军)

FDI,InstitutionQualityandServiceExportSophistication

ZHANG Yu1DAI Xiang2

(1.School of Economics, Nanjing University, Nanjing 210093;2.School of Government Audit, Nanjing Audit University, Nanjing 211815)

Based on the theoretical analysis of the possible impact of FDI, the institution quality and the interaction between the two variables on service export sophistication, this paper uses OLS estimation and GMM estimation method to carry out an empirical analysis by using cross-border panel data including China. The results show that FDI in service sector has a significant positive effect on service export sophistication, and the improvements of the institution quality and the interaction with FDI also have a significant promotion effect on service export sophistication. The study has also found that the level of economic development, human capital, innovation ability, infrastructure and service trade openness all have significant positive impacts on service export sophistication, while the impact of population size and service industry scale is not significant.

FDI; institution quality; service export sophistication

2017-02-18

张 雨(1981--),男,江苏丹阳人,博士,南京大学经济学院讲师。 戴 翔(1980--),男,安徽长丰人,博士,南京审计大学政府审计学院教授。

教育部人文社会科学研究基地重大项目“长江三角洲全面建设小康社会中的开放发展研究”(16JJD790025);江苏高校人文社会科学重点研究基地“苏南资本市场研究中心”(17ZD018)。

F110

:A

:1001-6260(2017)07-0059-10

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.07.006