符号重构与文化认同:时代影像中的“刘三姐”民族文化符号研究——从《刘三姐》到《寻找刘三姐》

刘文军,宋 泉

(广西艺术学院,广西 南宁 530022)

符号重构与文化认同:时代影像中的“刘三姐”民族文化符号研究——从《刘三姐》到《寻找刘三姐》

刘文军,宋 泉

(广西艺术学院,广西 南宁 530022)

电影《刘三姐》与《寻找刘三姐》代表了两种不同时代背景下电影艺术对少数民族文化的再现,呈现不同的符号特征。电影《刘三姐》对口头传说中的“刘三姐”进行了具象化的呈现,在呈现中完成“刘三姐”人物形象的祛魅、增强了人物的斗争性和现代主体意识;而电影《寻找刘三姐》则对“刘三姐”形象进行了重构,并再现了原生态生活方式和山歌文化。前者由“他者”塑造了革命浪漫主义的“刘三姐”形象,切合了特定历史时期的政治需要,最终实现政治认同;后者对少数民族文化的原生态呈现则体现了刘三姐文化“自我”认同模式的回归。在前后转变过程中,现代性与政治因素及全球化与商业性是推动“刘三姐”符号进行重构以及认同模式变迁的关键力量。

电影《刘三姐》;《寻找刘三姐》;民族文化符号;文化认同

“刘三姐”是广西民族文化的象征,从民间传说到彩调剧,从电影《刘三姐》到实景演出《印象·刘三姐》,刘三姐的形象覆盖了传说、音乐、美术、戏剧、文学、影视等。作为广西最具代表性和影响力的文化表征,其在时间维度上持续传承,在空间维度上广泛传播,已然成为广西民族文化的集体记忆。影像上的刘三姐始于1961年由长春电影制片厂拍摄的电影《刘三姐》,在之后的半个世纪中,刘三姐作为广西的文化经典出现在不同的影像中,其中有1978年出品的彩调剧电影《刘三姐》,2009年拍摄的14集音乐电视剧《刘三姐》,2010年拍摄的30集电视剧《刘三姐》(曾名为《新刘三姐》),以及2010年广西电影制片厂拍摄的电影《寻找刘三姐》。在这些影像中,彩调剧电影《刘三姐》以及后两部电视剧均在刘三姐原有传说故事上进行铺成或改编,立足于“刘三姐”的人物原型及“元”故事,并进行不同形式的刻画,唯有《寻找刘三姐》从现代的视角切入,将“刘三姐”作为象征符号,对刘三姐的山歌文化进行了寻根溯源。1961年的电影《刘三姐》构筑了“刘三姐”经典的符号形象,而2010年的《寻找刘三姐》则对“刘三姐”文化符号进行了新的诠释与构建。电影《刘三姐》与《寻找刘三姐》代表了两种不同时代背景下电影艺术对少数民族文化的再现,赋予“刘三姐”更为丰富的意义,呈现不同的符号特征,同时反映出广西少数民族文化认同的变迁。

一、电影《刘三姐》对“刘三姐”民族文化符号的重构

刘三姐的传说从有具体的文字记载至今已有一千多年的历史,她的形象主要出现在口口相传的民间故事中,流传于桂、粤、湘、闽,甚至台湾和香港等地,为壮、汉、苗、瑶、侗、毛南、布衣、京、彝、水等民族所拥戴。这一饶有趣味的文化共生现象使刘三姐的身份一开始便具有模糊性,对“刘三姐”符号的膜拜是地方性而非某一族群性的,在此意义上,“刘三姐”的符号属于地方性神话传说中的“神衹偶像”,传播地多将地方风物与刘三姐传说相联系,或直接指认刘三姐为本地居民,如宜州(宜山)、柳州、桂林等,这些地方的民众根据史书记载的特征和特点对“刘三姐”符号加以附会,并使之成为地方化和大众认同的符号版本。此时的刘三姐形象,在受众中被赋予了多元的民间想象,被奉为“歌仙”图腾,满足了各民族对勤劳、勇敢、善良、智慧人生的追寻和渴望。彩调剧将刘三姐的民间传说搬上了舞台,具象化了传说中的人物,故事情节也变得真实可感。在当时的意识形态下,“刘三姐”形象符号从“神祗偶像”转变为具有革命斗争性的“民族英雄”。彩调剧《刘三姐》的创作为电影《刘三姐》的诞生提供了素材源泉,电影《刘三姐》也首次将刘三姐的传说搬上了荧幕。

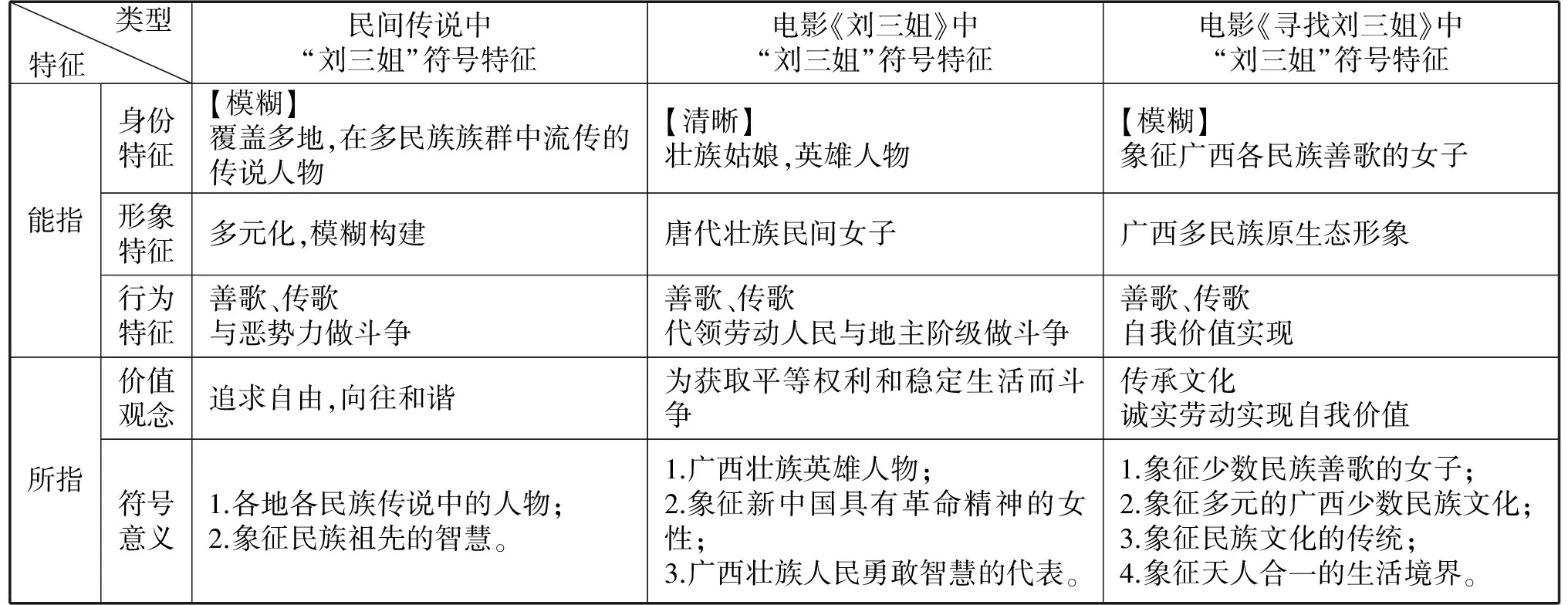

1961年电影《刘三姐》的公映在全国甚至世界范围内产生了轰动性的影响,创造了当时覆盖东南亚的电影发行奇观,是“迄今为止最优秀的音乐风光艺术片”[1]。影像的传播也将刘三姐文化由广西带入了更广泛的空间,此后的半个世纪,诸多海外受众对广西的认知依然是从该影片中所获得的。电影《刘三姐》对民间传说中的刘三姐形象进行了浓缩与再造,传递给受众一个可知可感具象化的壮族歌手形象,刘三姐形象的物态符号(能指)由“神祗偶像”“民族英雄”延伸到了“明星偶像”,其符号特征的比较见表1。

表1 民间传说及电影中“刘三姐”符号特征比较

媒介环境学派的集大成者麦克卢汉认为,媒介即讯息。媒介形态本身影响了信息的传达和接受,因此审美活动受到媒介形态变化的影响。从口头传说到影像表达,在这演变过程中刘三姐形象传播与接受的时空范围不断地被拓展,影像对传说中“刘三姐”的文化符号意义进行了重构:

(一)人物形象的祛魅

电影《刘三姐》借助桂林山水构造了一个仿真的空间,同时在情节上去掉传奇性、神秘性、超自然的特点,把刘三姐塑造为在真实时空中存在的人物。刘三姐首次遇上李老汉,被问及“你是那家的神仙?”,刘三姐回复到“不是仙家不是神,我是山中砍柴人,只因生来爱唱歌,四方漂流难安身。”这句表明身份的歌词将刘三姐传说中“半人半神”的形象祛除了“神”之魅,确立了刘三姐普通“砍柴人”的亲民形象。在故事的结尾之处,也舍弃了传说和彩调剧情节中刘三姐跳水成仙的收束,而让刘三姐与阿牛哥在漓江上泛舟远去,以质朴的、“更接近生活形态”[2]的处理将神话人物人化,完成由“神”到“人”的符号定位(见表一)。

(二)人物斗争性的强化

电影在主题上确立了以“歌”作为穷人与地主斗争的武器,围绕着“禁歌”的情节展开,刘三姐代表的穷人阶级和莫怀仁代表的地主阶级之间的矛盾冲突构成影像的情节。“莫夸财主家豪富,财主心肠比蛇毒,塘边洗手鱼也死,路过青山树也枯。”影片中对地主阶级愤恨与蔑视的唱词比比皆是,代表着刘三姐作为劳动人民的阶级立场。在对歌的戏份中不仅表现了刘三姐的智慧和歌才,更把“刘三姐作为阶级战士的精神面貌”[3]进行了深入的刻画,以“革命浪漫主义与革命现实主义结合的方法”展现了刘三姐英雄人物的革命性,将“刘三姐”文化符号推向了时代意识形态需要的高度。

(三)现代性的元素

电影作为现代科技的产物,其在技术上为艺术作品的创作增加了丰富的现代性元素,集中展现于电影的音乐元素改编和刘三姐观念意识的塑造上。1958年“刘三姐文化运动”是“新民歌运动”精神上的承续,即以山歌这种短小单纯、可诗可歌、可吟可唱的体裁作为官方宣传意识形态的媒介。在这个背景中,电影《刘三姐》的歌已经超出了传统山歌中旋律优美、言辞机智山“歌”的概念,是代表新中国意识形态下民众的歌。电影中歌曲旋律“戏”的成分减少,“歌”的形式居多,歌词的形式基本统一为七言四句,以适应全国观众的视听需要。从这一角度而言,电影中的歌曲创作是“现代性形态转换的标志”“是一场重塑新中国的民族文化认同的工程”[4]。同时,在对刘三姐女性形象的塑造上也带有女性解放的新意。电影塑造了一位纵情山水、来去自由的刘三姐,一位反对男权社会反抗地主逼婚的刘三姐,一位忠于并敢于追求自由爱情的刘三姐,这与封建社会父权制、男权社会下女性弱者的形象形成对比,也是电影创作者赋予刘三姐人物的现代性意识。“山中只见藤缠树,世上哪见树缠藤,青藤若是不缠树,枉过一春又一春。”歌词中没有将固定的男性/女性之间的权力关系分配给象征着粗壮/阴柔的植物意象[5],“树”的意象昭示了不依附任何人的女性主体意识。追求自由、敢于斗争、强调主体意识都是现代意识在刘三姐身上的表现,“刘三姐”的符号也因此有了更丰富的时代特性。

不可否认,电影叙事手段使刘三姐的形象由想象变为具象、由混沌变得清晰,具象化的符号经过影像视听效果的传达,在观众心中形成了深刻的形象记忆,使重塑的“刘三姐”文化符号成为壮族—广西—中国文化的表征,影响了国内其他地区甚至东南亚的受众。但意识形态构筑的“刘三姐”文化符号与广西原生少数民族文化内容有较大偏差,电影中所构筑的乌托邦色彩的时空是“他者”对异族的想象,这一想象的现实功用影响了刘三姐文化的再创造,使“刘三姐”成为承载时代烙印的“政治明星”。由于国家话语的介入,电影也配合国家意识形态,刘三姐形象与壮族形象的捆绑建构从“他者”的视角赋予了更多超越本族特性的意义,“刘三姐”文化符号的内涵除了勤劳、善歌、智慧以外又同时具有革命性、斗争性,这些成为壮族形象符号的表征,“巩固了多元一体的中华民族共同体”[6]。诚然,电影中对壮族歌仙刘三姐形象的塑造,从文化认同的层面上强化了壮族群体的自我认识,但由“他者”视角重构的刘三姐荧幕形象是革命浪漫主义的产物,其情节的架构与形象的打造都源于时代的政治需要,影片中的刘三姐缺乏了对壮民族原生状态的表达,由此而树立的民族文化认同本质上是政治认同,或者说是与地主阶级对立的劳动阶层的群体认同,而非真正人类学意义上的由族群自发的对原生文化的归属意识。

二、《寻找刘三姐》与“刘三姐”民族文化符号意义的回归

电影《刘三姐》经过半个多世纪的传播,使“刘三姐”成为广西最具影响力的文化符号,不断地在各种艺术形态或商业形态上有所呈现。电影《寻找刘三姐》是近年来又一部以刘三姐为叙述主题的电影。电影讲述的是1990年代末,美籍华人韦文德为了找到毕业作品中的“灵魂”,按照爷爷的安排回到故乡广西,寻找“刘三姐”,却在意外的相亲中结识了刘甜甜这一现代版“刘三姐”的故事。在这部影片中,“刘三姐”成为被寻访的记忆符号,影片中寻找的过程贯穿了瑶、苗、侗、京、壮等民族的民俗和民歌,从建筑到服饰、从民歌到习俗等民族元素无不保留了原汁原味的本土风格,将广西民族的原生态风情展示于影像中。如果说电影《刘三姐》从“他者”视角构建了壮族人民在受众中“以歌战斗”的形象,那么《寻找刘三姐》则揭开了广西少数民族山歌流传的真实面纱。影片借助“刘三姐”的文化形象,将其从阶级斗争的话语系统中解放出来,并对其重新开掘。影片将美貌、温柔、善良等诸多美好品格给予刘甜甜一身,以此来传达广西少数民族的集体风貌,仿佛“刘三姐”在当代完成了自我超越和重生(见表一)。

《寻找刘三姐》影片中的“刘三姐”成为民族记忆的符号,其善歌的本质在广西多民族文化中得以彰显,“刘三姐”符号的意义泛化为各民族中善歌的女子。主人公韦文德所穿行的少数民族村寨有着不同的习俗与不同的山歌文化,曲调曲式也丰富多彩,将受众对电影《刘三姐》中“高山红辣椒”的想象与记忆拉回真实的少数民族文化场。而刘甜甜的人物形象是“刘三姐”文化精神的浓缩,脱下斗争外壳的现代“刘三姐”少了尖锐与霸气,多了含蓄与包容,不变的是勤劳、善良、正直、忠于理想。刘三姐山歌作为广西少数民族世代传唱的歌谣,其中融入了族人共同认可并指导行为方式的价值观念。影片叙述的是美籍华人“返乡”的主题,但同时也是刘三姐文化的重新定义和回归,是广西少数民族寻找身份认同的表征。从影片的民族元素的构成来看,其“刘三姐”文化符号意义的“回归”有如下几个方面:

(一)刘三姐符号象征性的重构

20世纪80年代起,少数民族题材电影中的“阶级政治”随着社会文化的转型而消解,文化叙事越来越向“本位”靠近。《寻找刘三姐》并未将刘三姐的形象写实性的展现,但刘三姐的文化元素始终在影片中流转。影片的开头部分,爱国华侨韦金老人回放电影《刘三姐》的情节首先勾起对刘三姐的文化记忆,尔后韦文德作品的曲调中也出现了电影《刘三姐》音乐的回响。带着对刘三姐文化的记忆,韦文德在“寻找”的过程中所发现的是广西少数民族原生态文化的再现,刘三姐真人形象并未出现在荧幕中,但处处都有她山歌的印记,影片对刘三姐的诠释是——广西会唱歌的女子都是“刘三姐”。从符号能指上说,“刘三姐”符号在这部影片中由“清晰—模糊—清晰”,即“电影《刘三姐》中刘三姐形象的记忆——刘三姐在哪里?谁是刘三姐?——广西处处都有刘三姐的痕迹,人人都是刘三姐”的过程,将作为“民族英雄”的刘三姐还原给了民间大众,使 “刘三姐”文化符号意义有了更多的民族性。如果说《刘三姐》由于抽象的政治概念而具有一种“不在场的在场”性,那么《寻找刘三姐》源于无处不在的隐形表述而具有一种“在场的不在场”性[7]。这种模糊化的处理手段,更强化了“刘三姐”文化符号的象征意义,使她又重新回到一种民间想象中,这种“回归”也可视为是对原生文化的认同。

(二)原生态生活方式与山歌文化的再现

与《刘三姐》中汉族化的人物造型不同的是,《寻找刘三姐》用现实主义的手法还原了当今少数民族的生活状态。影片中的干栏建筑、民族服饰,以及原生态山歌曲调、民间习俗等少数民族符号构建了一个多民族文化和谐共融的家园景象。影片中多元化的民族山歌集中体现了“回归”母题,除了原生态的曲调,在唱词也回归到人与自然的本性中。对远方到来的客人,瑶族姑娘唱着热情的迎宾歌:“一颗糯米两头尖,糯米酿酒比蜜甜,有缘千里来相会,无缘哪怕共廊檐”,“从来不到妹的家,烟无烟呀茶无茶,我没什么来招待,筛杯水酒敬亲人”。在红瑶长发村中红瑶姑娘们唱着:“一梳长发黑又亮,梳妆打扮为情郎 ;二梳长发长又亮,夫妻恩爱情意长 ;三梳长发长又亮,父母恩情永不忘”来传达她们对爱人、亲人的真挚情感 ;在苗寨里青年男女约会时唱着“窗外传来木叶声,姑娘害羞走出门,在千树下来相见,小小溪边诉衷情”;最后韦文德向刘甜甜表白时,以意大利民歌《我的太阳》与壮族山歌交错出现的方式表达了本土民族文化与国际文化的和谐共鸣。山歌没有了斗争的犀利,回归到反映少数民族生产活动与情感表达的本位,写实手法的描绘再现了少数民族文化的传承,这也是“刘三姐”的文化符号根源性的表达。

《寻找刘三姐》将民族传统和现代爱情糅合在一起,通过找寻传统的过程中,找回本真的自我。这使得文化记忆完成在当代的传播,并且这种文化记忆在不同文化语境和场域中不断生成新的意义,向人们传达文化信息,塑造少数民族的身份认同。[8]如果说电影《刘三姐》中刘三姐形象是汉族对少数民族文化生态的意识形态重构,形成文化上“他者”认同的模式,那么《寻找刘三姐》对少数民族文化的原生态呈现则体现了刘三姐文化“自我”认同模式的回归。

三、影像中少数民族文化认同的变迁

影像作为一种独特的存在符号,是一种现实的“外在形态”,而影像符号既带有客体性质,又带有主体的观念,因此电影可以看作不同主体对于时代的不同“感知图式”,可以充分展示一个时代的文化生态。从这个意义上说,影像是解剖时代的文化标本,是透视社会意识形态的文本,是记录一个时代社会文化变迁的窗口。[9]文化认同“是人类对于文化的倾向性共识与认可。这种共识与认可是人类对自然认知的升华 ,并形成支配人类行为的思维准则与价值取向。”[10]但文化认同并非一成不变的,在外部环境和内部因素的作用下认同的主体和对象都不断发生变化。在电影《刘三姐》与《寻找刘三姐》文本的比较中可见不同时代环境下电影创作主体对刘三姐文化的诠释与重构,以及对广西少数民族文化认同的变迁。而在这一文化变迁的过程中,导致影像中民族文化认同变迁的外力与内因是什么?少数民族题材电影所构建的新文化认同体系与少数民族原生价值观念是“缝合”还是“间离”?这些问题是笔者从两部电影的发展比较中思考的部分。

(一)现代性与政治影响下的时代创作

不可否认,政治环境是我们分析文本不可忽略的外部因素。大部分电影研究学者在对十七年电影进行的文本分析均提及意识形态决定了当时电影的文化走向,学者胡菊彬在《新中国电影意识形态史》中提到:“新中国电影史作为新中国革命历史的再现,它同历史本身一样有着其辉煌的业绩和令人痛心的失误,这种对应并非凑巧,它既来源于对生活的某种客观反映,更来源于某种相同的政策指导。”[11]在“文艺为工农兵服务”基本方向的影响下,新中国成立初十七年的文艺政策基本沿袭了文艺为政治服务的工具论文艺观。不仅电影《刘三姐》的创作带有明显的阶级斗争意识,当时的其他少数民族题材的影片如《芦笙恋歌》《冰山上的来客》《农奴》等都“竭力利用电影来建立一幅民族认同的单一化图画”[12],以达成社会主义意识形态的建构与社会整合。银幕上的少数民族焕发出的“主体性”并没有因为叙述者不是“族内人”而减弱,“革命”的时代精神缩小了地方民族主义的社会生存空间。“革命”的目标为少数民族地区的多数人认可,少数民族群众的“革命”文化身份与国家同呼吸共命运,少数民族文化经历着前所未有的变革。[13]从这一角度上说电影《刘三姐》对“刘三姐”人物符号的构建为了满足于时代建设需要,但却“间离”了少数民族原生态的文化气质。

但刘三姐文化的建构不应仅置于中国意识形态构建和民族文化构建的语境中去看,若与世界发展的大格局结合起来思考,现代性对世界乃至中国文化的建设有本质上的影响和推动。社会历史层面的 “现代性”对电影中的 “现代性”产生了极度的压力,这种压力的表面症候就是这种 “主题的时代变化”,电影中的 “现代化”表现完全成为 “现代性”的简单图解[14]。20世纪50-60年代中国的国民文化建设,是马克思主义的民族文化传播至东方的具体实践,是20世纪由机械复制技术带来的全球大众文化崛起的一部分。“十七年”电影时期,急迫地追寻理想社会、广泛的社会改造虽然显得简单粗暴,甚至在客观上未能如愿,但这是新中国迈出“现代性”步伐的最好注脚。电影《刘三姐》对于广西的少数民族族群和观看电影的其他族群而言,“刘三姐”形象都是“他者”,是民族文化传说的一种现代性重构。这时期影像对民族文化的重构是为了强调一种新的认同,为了构建一个新的共同体——“一个由各族阶级兄弟组成的中华民族共同体”[15]。而这一时期,处于混沌状态的民族群体,在影像中看到有关自身民族的表达,不管是否带有意识形态特征,只要看到民族自我身份得到认同和确立,总会获得身份确认与文化认同的自豪感。从这一意义上说,电影《刘三姐》对“刘三姐”文化意义的重构以及刘三姐文化借助电影技术的传播是现代性推动世界文化建构的结果,这一隐形的推动力改变了少数民族群体文化认同的模式,从混沌的崇拜走向客观清明的认识。

现代性的影响在我国20世纪80-90年的电影创作中表现愈加明显,文艺政策也随着时代的发展发生了转向。传统语境的情境还原,以之作为对传统的现代观照,吉登斯认为自我认同也可以说是现代性的基本特征,是构成现代性的最重要的动力[16]。2004年,《关于加快电影产业发展的若干意见》等改革方案落地实施后,少数民族电影开启了“去政治化”的途径,开始关注于少数民族自身的文化传统。《寻找刘三姐》中以现实主义手法表现了刘三姐文化的原生态性,还原了“刘三姐”文化符号的象征意义,将刘三姐“归还”至广西各民族的生活中。回归劳动、山歌、爱情的主题设计,巧妙地“缝合”了传统意义的刘三姐文化,编织了回归自然、天人合一的原生态图景。但这种看似剥离政治的表达却并非纯粹的“无政治”目的,作为新中国成立60周年、广西壮族自治区成立50周年的重点文艺献礼片,《寻找刘三姐》中美妙的原生态图景既是民族和谐共生的描绘,也是对新时代少数民族地区建设成果的展示。中国作为多民族文化杂糅的国家,如何在完成价值观念统一的前提下平衡各民族文化,以及消解民族文化与世界文化之间的矛盾与冲突,是文化建设者一直在努力解决的问题。全球化背景中的中国在适应全球化发展规则时,整个国家也通过政策的修缮来拓宽文化建设的路径,而路径的指向是“和谐”。“和谐”是主旋律电影中坚定不移的主题,也是我国文化认同的母题,无论是民族与民族的和谐、民族与世界的和谐、传统与现代的和谐、人与自然的和谐,这都是主流电影文化的价值走向。因此,《寻找刘三姐》中,我们看到了各民族间文化各异却和谐相处,看到了代表着西方文化的韦文德与代表民族文化的刘甜甜能结为连理,看到了历经千年的山歌文化与山水自然的相融,影片结束曲《梦见刘三姐》对刘三姐文化梦境化的阐述表现了现代性与传统之间能够和谐共生的文化理想。

(二)全球化与民族文化认同模式的异变

“现代性的根本后果就是全球化”[17],科技革命为经济全球化提供了引擎,以信息技术为代表的现代科学技术大大压缩了时间与空间,文化信息克服了地域距离造成的障碍,加速流动与融合,“全球的区域中心化相当于文化复兴”[18]。在全球化的背景下,民族文化作为与“全球化”相对的概念是“多元”与“弱势” 的,但在市场经济的体系下,民族文化又显示出不可复制和替代的产业资源特性,成为满足他者好奇消费的“奇观”。 在电影《刘三姐》上映后的半个世纪中,“刘三姐”文化符号已经被不同的商业形态所利用,更多的是用来装点广西的旅游文化本身。市场化的机制将“刘三姐”的原生态文化价值变成一种商业社会的符号性消费,《寻找刘三姐》中各民族原生态风情的展现,与其旅游业发展的背景也暗含着刘三姐文化在新认同体系中的商品属性。影片中风格各异的民俗风情及歌舞仪式的呈现不仅是文化资源的展示,更是为了使文化的“自我认同”能够被更大的世界所承认。从这个意义上来说,现代化影响下的少数民族新生代对传统文化的掇拾并非真正意义上的文化依存和信仰,而始终视“传统”为文化政治和商业运作必需的手段[19]。“寻根”主题设计也可视为民族旅游资源对世界的召唤,“西方人正在寻求着他人的体验,出现在旅游业中的怀旧转向迎合着寻根活动,即使这种寻根大半是幻象。”[20]

任何文化的构建都会基于物质与经济基础之上,少数民族文化的传承与延续也会依托于经济生产的体系中。当民族传统文化从旅游消费中获取实用价值,民族文化的自信力和认同感便随之而提升。“少数民族对原生文化的重新认同来源于生存需求的驱使”[21],影片中刘甜甜靠经营旅游用品维持生计,自家木楼改为农家乐民宿,民俗节庆也成为旅游体验中被消费的元素而举行,这些都是文化资源商品化的呈现。虽然从表现上看,《寻找刘三姐》对刘三姐文化的挖掘和体验实现了一种形态上的“回归”,但这种“回归”的本质是商业性的,这种形式上的“缝合”与原有的价值认同却是“间离”的,是对民族文化新的生产与包装。

三、结语

人类传播是一种交流和交换信息的行为,信息的传递必须借助于符号和象征,符号和象征在索绪尔看来只是“能指”,而意义才是符号和象征所指向的“所指”。同样,刘三姐文化的传承与发展,不管是其文化形式还是其精神内涵,都不可能离开符号这个物质载体,文化认同首先是对文化形式的认同,继而产生对文化形式所传达的价值观念的认同,最终实现民族文化对个人主体的规训。不管是“刘三姐”文化符号的现代性重构还是其他少数民族文化的在影像中艺术化的再造,只有理解民族历史,尊重民族生活,以及坚守民族传统文化价值观,才能创作出更本土、更真实、更人性、更人文、更多元的少数民族电影。

[1] 饶曙光,等.中国少数民族电影史[M].北京:中国电影出版社,2011:109.

[2] 苏里.广西各民族智慧的胜利[J].民族艺术,1991(4).

[3] 乔羽.耳目一新——谈歌剧刘三姐 [M]∥中国当代文学研究资料:刘三姐专辑.桂林:广西师范学院,1979:69.

[4] 陶东风.大众文化与民族性的重建——社会理论视野中的1958-1959年新诗讨论[J].文化研究,2002(3).

[5] 梁昭.表述“刘三姐”壮族歌仙传说的变迁与建构[M].北京:民族出版社,2014:148.

[6] 邹华芬.十七年少数民族题材电影中的身份认同表述[J].电影文学,2008(7).

[7] 周飞伶.壮族题材电影的民族符号意义:建构现代之梦——以《刘三姐》与《寻找刘三姐》为例[J].当代电影,2014(07).

[8] 史修永,张慧捷.民族文化的想象与再生产——论少数民族题材电影《花腰新娘》与《寻找刘三姐》的文化诉求[J].吉首大学学报(社会科学版),2014(5).

[9] 袁智忠.影视传播概论[M].重庆:西南师范大学出版社,2007:150.

[10] 郑晓云.文化认同与文化变迁[M].北京:中国社会科学出版社, 1992:4.

[11] 胡菊彬.新中国电影意识形态史(1949-1976)[M].北京:中国广播电视出版社,1995:96.

[12] 尹鸿,凌燕.新中国电影史(1949-2000) [M].长沙:湖南美术出版社,2002:18.

[13] 胡谱忠.中国少数民族题材电影研究[M].北京:中国国际广播出版社,2013:30-31.

[14] 祝晓风.新中国“十七年”电影现代性及其冲突[J].现代传播,2011(9).

[15] 邹华芬.十七年少数民族题材电影中的身份认同表述[J].电影文学,2008(7).

[16] (英)安东尼·吉登斯.现代性与自我认同——现代晚期的自我与社会[M] .赵旭东,方文,王铭铭,译.北京:三联书店,1998.

[17] (英)安东尼·吉登斯.现代性的后果[M].田禾,译.南京:译林出版社,2000:1.

[18] (美)乔纳森·弗里德曼.文化认同与全球性过程[M].郭建如,译.北京:商务印书馆,2003:153.

[19] 张兴成.文化认同的美学与政治——文化帝国主义与文化民族主义的关系研究[M].北京:人民出版社,2011:35.

[20] (美)乔纳森·弗里德曼.文化认同与全球性过程[M].郭建如,译.北京:商务印书馆,2003:152.

[21] 宋泉.论少数民族文化传播媒介的演化——以广西少数民族地区为例[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2015(6).

责任编辑:毕曼

2017-03-21

广西哲学社会科学规划2013年度研究课题“广西多民族文学的共同发展”(项目编号:13BZW004)。

刘文军(1989-),男,湖北宜昌人,博士,主要研究方向为文化传播、影视艺术;宋泉(1980-),女,广西南宁人,博士,主要研究方向为文化传播、艺术管理。

G206

:A

:1004-941(2017)05-0089-06