《红楼梦》中“缘”的跨文化阐释与源价值重构

宋 菁

(广西大学 外国语学院,广西 南宁 530004)

《红楼梦》中“缘”的跨文化阐释与源价值重构

宋 菁

(广西大学 外国语学院,广西 南宁 530004)

“文化转向”眼光观照下的译学研究,“翻译”之内涵已经超越跨文化语境下的纯语言文字转换行为,而进一步涵括由此所带来的文化递嬗流变。文章探讨《红楼梦》杨译本中与“缘”有关词条的翻译现象,在汉语语内翻译和汉英语际翻译两大层面对其展开历时和共时研究,以跨文化交际的眼光阐释源、宿语中各自的文化流变、文化误释及源价值重构现象。

缘;语内翻译;语际翻译;跨文化阐释;源价值重构

一、引言

自二十世纪七十至九十年代,国际学术界译论勃兴,翻译理论界翘楚苏珊·巴斯奈特和安德烈·勒菲弗尔首次提出“文化转向”概念[1],为我们开辟了译学研究的新视角。翻译的跨文化阐释不再拘泥于传统文字层面的文质之争、直译意译之争,而更注重如何准确忠实地将源文化的风姿和全貌在宿语中加以再现。它突破了传统译学研究的窠臼,进一步放眼于译者通过主观阐释进行文化重构的操作,放眼于译者如何把源文化涵濡的文化图景加以改造并重构于宿语文化。这种富含阐释性和言说性的文化重构,亦为译学研究应有之义。宿语文化与源语文化互为涵化融摄,在不断被阐释的重构过程中呈现出历时性的语内翻译现象和具有跨文化特质的语际翻译现象。译者在跨文化阐释中有可能无法穷尽源文化价值内涵,引发文本误释现象亦理之自然,这也应成为翻译研究的当然对象。

“缘”是佛教因明学的核心概念之一,本文探讨由杨宪益、戴乃迭夫妇所著的《红楼梦》英译本[2](简称杨译本)中与“缘”有关词条的翻译现象,亦是当代意义上的译学研究范畴。文章以跨文化视角在两大层面考察“缘”的翻译现象:第一层面回归元典,梳理“缘”在汉语语境中的原始内涵,及历经佛典汉译后其内涵的递嬗演变,呈现“缘”的原始价值在汉语源文化内部的历时变迁;第二层面探讨在汉英语际翻译中,译者对源文化的误释和重构,以及由此产生的与源文化的价值疏离。希望通过语内和语际翻译两个维度的讨论,阐释“缘”的意义变迁轨迹、递嬗流变过程及其文化意蕴重构。

二、语内翻译和语际翻译

根据罗曼·雅各布森的定义,翻译可以在三个层面上得到理论描述和界定:(1)语内翻译(intralingual translation),是指在同一种语言内部以某种语符去阐释另一种语符;(2)语际翻译(interlingual translation),是在两种不同的语言之间以某种语符去阐释另一种语符;(3)符际翻译(intersemiotic translation),则是以非语言符号去阐释语言符号,抑或反之操作以语言符号去解释非语言符号[3]。语内翻译代表着源语和宿语二元架构中源语内部为实现某一目的进行的词句意义的转换,它着重于源文化内部的历时演变,把历史性文本作为转换的对象,并以译者所处的文化语境为准则试图把历史性文本重构为现代文本;语际翻译则意味着源语和宿语在它们共同构筑的跨文化语境中进行的意义迁移,它着眼于实现不同文化间以内涵为标尺、以交际为宗旨的异质语符的对接与转换。典籍翻译因其以历史性文本为翻译对象的特殊性,势必要经历一个二度翻译的过程,即语内翻译和语际翻译两个阶段。流芳百世的经典古代史书典籍译本,是历时与共时的文化迁移之折射,也是跨文化内蕴的凝炼,在“他者”与“自我”的交融互动中促成了宿语文化的重构再造。《红楼梦》的诸多译本[4],即是鲜活的证明。

三、语内翻译视阈下的“缘”

“缘”的汉语语内翻译主要着眼于这一概念及其相关衍生语汇在历经佛典汉译之后,其内涵在汉语语境中发生的重构再造和递嬗流变。

1.“缘”:数据统计

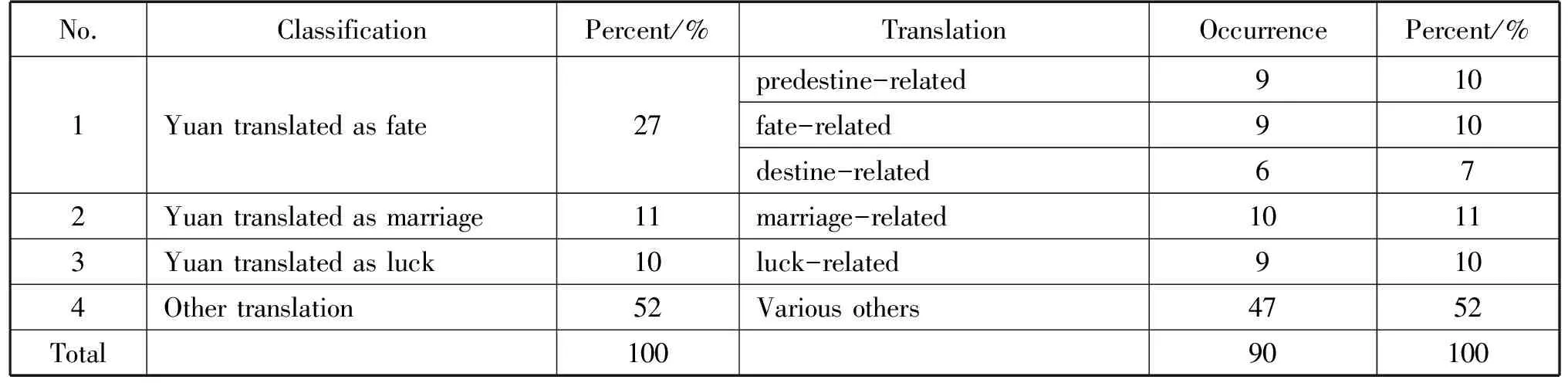

统计表明,《红楼梦》中文原著内含“缘”的相关词条共计90条,合净条21条,如表1所示。

表1 《红楼梦》中“缘”的相关词条统计

2.“缘”:汉语原始内涵

文字是文化传播的主要载体之一。汉语语言在漫长的发展演化过程中,凝聚了丰富的文化内涵,这些文化内涵都体现在具体细微的汉语词义中。宏观的文化变迁与微观的文本解读都离不开词汇内涵的演化嬗变。

首先考察“缘”的本义。《说文解字》:“缘,衣纯也。从糸,彖声。”段玉裁注:“缘者,沿其边而饰之也。”[5]《尔雅》:“缘谓之纯。”[6]《礼记·玉藻》:“缘广寸半。”郑玄注:“饰边也。”[7]《说文解字》和《尔雅》都以“纯”来注解“缘”,而“纯”亦与丝相关,系指蚕丝。如《仪礼·士昬礼》:“女次纯衣纁袡。”郑玄注:“纯衣,丝衣。”可见,原始意义上的“缘”,指衣服边上的镶绲,作动词用时则指给衣履等物镶边或绲边。

依据词义引申由具体意义向抽象意义过渡的基本规律,“缘”还衍生出其他扩展含义,但都与其原始核心意义有或多或少,或远或近的关联。由衣服的边饰之义扩展开来,其他器物之边沿或器物外沿加饰也可称“缘”,如《尔雅·释器》:“弓有缘者谓之弓,无缘者谓之弭。”[6]由弓以生丝缠绕可扩展出“围绕、缠绕”义,如《荀子·议兵》:“缘之以方城。”[7]在“围绕、缠绕”义的基础上,又可引申出“攀援(或攀缘)、攀登”义,从成语“缘木求鱼”可窥一斑。另,依据衣服边饰沿边而行的特点,可引申出“循、顺”义,如《管子·侈靡》:“故缘地之利,承从天之指。”[7]若更进一步抽象,引申义还包括:“凭藉、依据”,如《荀子·正名》:“徵知则缘耳而知声可也,缘目而知形可也”[7];“因为、 由于”,如《题西林壁》:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”[8];“缘故、理由”,如汉王充《论衡·本性》:“然而性善之论,亦有所缘”[8];“机遇、机会”,如《挂枝儿·缘法》:“有缘千里会,无缘对面遥”[8]。

另有“因缘”“随缘”“有缘”“无缘”等词由“缘”这一概念衍生而来。“因缘”一词的使用始于汉代,表示机缘、机会,如《史记·田叔列传》:“(任安)少孤,贫困,为人将车至长安,留求事为小吏,未有因缘也”[9];又可表依靠、凭借、攀附,如《汉书· 郑崇传》:“孔乡侯,皇后父;高武侯,以三公封,尚有因缘。今无故复欲封商,坏乱制度,逆天下心。”[10]“随缘”指顺应机缘,任其自然,如《北齐书·陆法和传》:“法和所得奴婢,尽免之,曰,各随缘去。”“有缘”指有机缘,有机会,如《晋书·李密传》:“人亦有言,有因有缘,官无中人,不如归田。”“无缘”则正好相反,指没来由,无机遇,如《重答远法师书》:“理本无重,则无缘有致孝之情;事非资通,不应复有致恭之义。”

上述“缘”及其相关概念的衍生语汇的原始词义,皆援引自经典典籍或权威正史,佐证了“缘”在汉语本土话语中的词义演变轨迹。显然,这些例句中“缘”的含义皆与今日我们所熟知和经常使用的“命中注定的机遇”一义相去甚远。研究表明,对“缘”表示宿命的误解应当是在佛教传入中国之后,因其频繁用于宗教话语体系而逐渐产生[11]。

3.佛典汉译中“缘”的源价值重构

文化重构指异质文化对目标文化或主体文化的影响过程,及由于异质文化接触引起原有文化模式和原始价值的再造重建。文化的变迁重构体现在具体微观的文字词义的演化上。佛典汉译始于汉朝(东汉),时间跨度一千余年之久[12]。佛教为让目标受众信受奉行,唯有通过翻译一途,因地制宜地利用本地语言来阐释异质文本和宗教术语,以增加目标受众对异质文化的接受。佛教文化中的“缘”源自“十二因缘”说,亦称“十二缘起”。“缘起”亦名“缘生”,宇宙万法,包括物质外境和精神心识,是由原因或条件的和合而生起;诸法因缘生,诸法因缘灭。这是佛教最基本的教义,也是佛教因明学即现代所谓逻辑学的重要思想之一。佛典汉译中,“缘”被译经师用于演绎佛教的某些概念,为“缘”字注入了新的意义元素和文化内涵。

佛教话语中的“缘”,源自梵文“pratyaya”,《佛学大辞典》解释为“攀缘之义。人之心识,攀缘于一切之境界也。如眼识攀缘色境而见之,乃至身识攀缘触境而觉之。因而心识为能缘。其境界为所缘,其心识向境界而动之作用,谓之缘。即心攀缘境界也。缘为心对于境之作用,易言之,则为心之虑知。”[13]因为“缘”的汉语原始词义包括“攀援”之意,以 “缘”汉译梵语“pratyaya”,也算“情”投“意”合。在佛教语境的阐释下,此“缘”扩展为“认识、攀援、缘知、内心主观世界对外在客观事物的心理认知过程”之义,界说更加周详,内涵更为丰富,拓展了文本生存的话语空间。

还有一些与“缘”有关的衍生词汇也译自梵语,在佛教语境中被注入了新的意义元素,构筑出新的文化图式。如“因缘”,源自梵语Nidana,在《佛学大辞典》中意指“一物之生,亲与强力者为因,疎添弱力者为缘。例如种子为因,雨露农夫等为缘。此因缘和合而生米。大乘入楞伽经二曰:一切法因缘生。楞严经二曰:彼外道等常说自然,我说因缘……维摩经佛国品注:什曰,力强为因,力弱为缘。肇曰,前后相生因也,现相助成缘也。诸法要因缘相假,然后成立。”[13]可见,“因”“缘”二字各有界定,因是事物产生所倚赖的的主要条件,也谓内因;缘是使结果生成的辅助条件,也谓外因。换言之,宇宙间万物的生成与幻灭,皆为内因与外因共同作用的结果。又如“缘起”:宇宙万法皆待缘而起,意即物质外境与精神心识都由条件或原因的集合而生起,缘集则成,缘去则减。这是佛教最基本的观念,显示佛教对生命和存在的基本看法。如《高僧传·晋江陵辛寺昙摩耶舍》:“时有清信女张普明,咨受佛法,耶舍为说佛生缘起。”[14]“机缘”:众生信受佛法的根机和因缘。如《景德传灯录》:“有坦然怀让二人来参,然言下知归,怀机缘不逗,辞往曹谿。”[15]“缘分”:由于以往因缘,致有当今之际遇。如《大石调·鹧鸪天》:“不念春归离恨牵,自叹今生缘分浅。”[16]

佛典中的“缘”一说,似与汉语中“缘”的“攀援、机遇、机会、凭据”等含义有所关联。将汉字“缘”及其相关词汇运用于佛典核心概念表述,不仅丰富了汉语语料及其如瓶泻水的表现力,也构建出面目一新的文化图景,焕发新的生机。然而,佛家定义的“缘”,在与中华文化精神交融共铸的过程中,一些文化误释已然产生:可谓因了这一宗教的缘故,“缘”被主观而感性地赋予了浓重神秘的宗教色彩,似乎冥冥之中有一种无形的力量主宰着一切,具有很强的宿命倾向。上至帝王将相,下至平民百姓,大多将“缘”的理解等同于“一种无法言说的命定的机遇巧合”,而非佛家理性的解说,更脱离了源语“pratyaya”的原始内蕴,只不过是借汉语“缘”之名行佛教之实。佛教中的“缘”,实为客观抽象的逻辑学概念,意谓产生某一结果的辅助条件,代表能动的因果论,只因在宗教话语的阐释下,被曲解为扑朔迷离的玄妙之物,使本土观念与外来概念发生意义迁移,造成源文化图景在宿语文化中被重建再造,而原始内涵在文化重构中离散消解。

四、语际翻译视阈下的“缘”

上述“缘”及其相关概念的语内翻译表明,汉语原意中的“缘”和佛教语境中的“缘”并非“命中注定”之义,然而《红楼梦》杨译本中“缘”的英译有相当比例被误释为“命运”或“命定”,给宿语受众传递出扭曲的意象,造成“他者”眼中的文化曲解。

1.“缘”之英译定量统计

据统计,表1中90处词条的英译大致可归纳为四类(见表2)。第一类包括“predestined”“fate”“fated”及“destined”;第二类包括:“marriage”和“match”;第三类包括“luck”“fortune”“chance”“coincidence”及“lucky coincidence”。第四类为其他表达,或直译,或意译,形式庞杂,各有不同,在此从略。

表2 杨译本中“缘”之英译定量统计

2、“缘”之文化误释

表2可谓一目了然:所有90条译文中,约三分之一的“缘”以“predestine”“fate”或“destine”相译,被理解成“命运”或“命中注定”。前文已详述,汉语本土话语中的“缘”及佛家定义的“缘”,绝不等同于“命运”或“命中注定”,以“fate”一类的词语解读与“缘”相关的概念,实属对文本本身旨趣的背离和曲解。针对误释举隅一二如下。

“有缘”“无缘”和“没缘”在源文本出现共计18处,而有11处以“fate”相关的词语进行翻译。如“若说没奇缘,今生偏又遇着他;若说有奇缘,如何心事终虚化?”(第5回),误译成“And were it not predestined,why should they meet again in this existence? Yet,if predestined,why does their love come to nothing?”又“金玉有缘”(第95回),误译成“a match between the gold and the jade was predestined”。又“离合岂无缘”(第5回),误译成“Partings and reunions are decreed by fate”。又“有缘者渡之”(第5回),误译成“those who are fated to cross”。又“我与嫂子有缘”(第11回),误译为“We must have been fated to meet”。“有缘”“无缘”和“没缘”中的“缘”,汉语原意本指具备机遇、机会等客观条件,于佛家为宇宙万物生成结果的辅助条件。在汉语表达中,它指涉更多的是人与人、人与物、或物与物之间发生联系的可能性或概率。因此,以“fate”“predestined”等相关词语翻译此义,显然歪曲了源文本作者的初衷。

“缘分”在源文本中出现4处,其中3处被译为“fate”或“predestined”。如“大凡地和人总是各自有缘分的”(第87回),误译为“Our coming together how in one place shows that everyone’s fate is fixed”。“不晓得前世什么缘分儿(第88回),误译为“I don’t know if this is predestined”。“人生缘分都有一定(第113回),误译为“Everybody’s fate is predestined”。“缘分”,近似“因缘”或“机缘”,谓由于以往因缘,致有当今之机遇,于佛教中指宇宙间万物的生成与幻灭,皆为充分条件和必要条件共同作用的结果。因此,用“fate”或“predestined”来转换显然乃词不逮意,有失偏颇。

再如“一面之缘”(第1回),“缘”的涵义再清楚不过,意指人与人之间遇合的运数,竟被误译成“destined in your life to meet with it”。又如“诸事只要随缘,自有一定的道理”(第117回),误译成“Just submit to fate and things will take their natural visits”。“随缘”,汉语原意本指顺应机缘,顺其自然;于佛家则谓物来则应,物去不留,既不强求,也不妄想。“随缘”之“缘”,包含了一切运数、可能性;换言之,既涵盖已认知的必然性和规律性,也包括可预测的偶然性。以“fate”一词进行翻译实则传递出片面的被动命定倾向,显然有悖于原文旨意。

3.汉英语际翻译中“缘”的源价值重构

佛家定义的“缘”是客观抽象的逻辑学概念,在源文化中代表能动的因果哲学观。而在汉英文本转换中,由于译者的错误解读,汉语语境中的“缘”所代表的文化图景在英语译本中被扭曲地改造重构为消极被动的宿命论,造成“他者”眼中的文化曲解,源文本的原始价值也在文化重构过程中流离陨灭。

前文论述表明,汉语语料中的“缘”和佛家定义的“缘”,皆没有“命运”或“命中注定”之意,否则许多译例就会让人无法理解,如“天缘凑巧”(第3回),岂不变成老天注定之机,而非偶发的机遇巧合?又如“如今名驰天下,我独无缘一见”(第28回),本指我没有机会与某人面晤,若理解为命运注定无法相见,显然于情于理皆差强人意。原始佛教文化中的“缘”,表达的是客观能动的因果论,绝非悲观被动的宿命论。因果论强调万事万物的产生和发展皆有原因和结果。一物产生的原因,必定是另一物发展的结果;一物发展的结果,又必定成为他物产生的原因。因果相承,生生流转,永无止境。佛教哲学观认为一切“谋事在人”,种下何因,结得何果。而宿命论信奉“定命必本宿业”,人生凶吉穷达,皆属命定,非个人努力能改变,呈现出消极被动的姿态。可惜译者未能穷尽“缘”的真正内涵,源文本中24处与“缘”相关的概念皆以“fate”之类的词语进行转换,约占含“缘”词条总数的三分之一,甚至在“缘”明显表达“机遇、机会”之义时,也被曲解为“fate”,可谓逢“缘”便当是“命定”了,难免给宿语读者构筑出鲜明的富有宿命意味的佛教文化图景。

“缘”的文化误释究其根源它是一个富含浓郁中国“文化特质”、具有丰富复义性的概念。文化特质决定了源语的某些概念在宿语中几乎没有对等的语义成分,导致了跨文化交际中文化空缺的产生,反映在语际翻译上就是不可译性。正如汉语歇后语、汉语对联、英文俚语、英文莎剧等包罗万象的文化负载信息,在翻译中要做到语言文字层面的“等效”和文化精神上的“忠实”是挖空心里也难成正果,故而只能做到尽量“近似”或“趋同”,使源语和宿语达到最大限度的契合。复义性则决定了译文的“形”与“意”往往二者不可兼得,造成源文本的文化意蕴和审美元素移植到目标文化后产生价值疏离,宿语读者也难以观其“庐山真面目”。可见,文化特质和复义性决定了文本的“可译性”及跨文化传播的交际性。汉语语境中的“缘”代表能动的因果哲学观,在英语语境中被曲解重构为消极的宿命论,正是由于以貌合神离的概念图式明知故“译”实不可译之处,给“他者”传递出扭曲的文化意象,也导致佛教意蕴的原始价值在译本中流离消解。

五、结语

当前译学研究之一大特点为“文化转向”,“翻译”之内涵已经超越跨文化语境下的纯语言文字转换这一机械行为,而进一步涵括不同语言符号转换背后的文化动机。这一转向不仅关注翻译技术层面的微观行为,更放眼于由翻译操作而导致的文化误读和源价值重构等宏观现象。文章考察《红楼梦》杨译本中与“缘”有关词条的翻译现象,在汉语语内翻译和汉英语际翻译两大层面对其展开纵向的历时溯源和横向的共时研究,揭示了汉语原始佛教文化中的“缘”实为客观能动的因果观,由于译者的曲解,将约三分之一的“缘”及其相关概念都用“fate”一类的词语进行转换,在英文译本中构筑出扭曲的宿命论文化图式,并产生了与源文化的价值疏离。研究也期冀通过厘清文本误释还原历史真值,展示“缘”的意义流变及所代表的源文化重构过程,为我们今天正确解读异质文本和文化现象带来有益的启迪。同时,对具体而细微的语际翻译操作层面也予以启发,在英译过程中须注意语言移植和文化移植并重,既要译出语义,又要保留民族地域色彩,保证中华文化内涵得到最充分有效的传递[17]。在世界多元文化相互碰撞融合的今天,译者在跨文化传播中所承载的文化使命愈发突显,对中外文化要有客观全面的了解也乃势所必然。

[1] Bassnett,Susan& Andre Lefevere.Translation,History and Culture [M].London:Pinter,1990.

[2] Yang Hsien Yi,Gladys Yang.A Dream of Red Mansions [M].Beijing:Foreign Language Press,1978.

[3] Jakobson,Roman.Linguistic Aspects of Translation [C]∥In Rainer Schulte and John Biguenet eds,Theories of Translation:An Anthology of Essays from Dryden to Derrida .Chicago:The University of Chicago Press,1992:144-151.

[4] 汪庆华.传播学视域下中国文化走出去与翻译策略选择——以《红楼梦》英译为例[J].外语教学,2015,36(3).

[5] (清)段玉裁.说文解字注[M].杭州:浙江古籍出版社,1998:654.

[6] 徐朝华.尔雅今注[M].天津:南开大学出版社,1987:181,189.

[7] 商务印书馆编辑部.辞源[Z].北京:商务印书馆,1988:2455.

[8] 夏征农.辞海[Z].上海:上海辞书出版社,1989:797,3107,3107.

[9] (汉)司马迁.史记[M].(宋)裴骃,集解,(唐)司马贞,索隐,(唐)张守节,正义. 北京:中华书局,1959:2779.

[10] (汉)班固.汉书[M].(唐)颜师古,注.北京:中华书局,1962:3255.

[11] 白宏钟.浅析“缘”与“缘分”的文化意义[J].南开语言学刊,2004(1).

[12] 胡适.白话文学史[C]∥首都师范大学外国语学院.外国语言学及应用语言学研究(第一辑).北京:中央编译出版社,2003:251.

[13] 丁福保.佛学大辞典(上)[M].北京:中国书店出版社,2011:2625,991.

[14] (唐)释慧皎.高僧传[M].汤用彤,校注,汤一玄,整理.北京:中华书局,1992:42.

[15] (宋)道原.景德传灯录译注[M].顾宏义,译注.上海:上海书店出版社,2009:229.

[16] 隋树森.全元散曲[M].北京:中华书局,1964:38.

[17] 宋菁,宋泉.基于文化软实力构建视角的中国对外传播翻译策略研究[J].华中传播研究,2016(1).

责任编辑:毕曼

2017-03-21

国家社会科学基金项目“西方传统劝说机制与外宣翻译的相融性研究”(项目编号:15XYY003)。

宋菁(1978-),女,广西柳州人,副教授,硕士生导师,主要研究方向为翻译学。

H059

:A

:1004-941(2017)05-0167-05