天津城市居民生活空间感知情况统计分析

◆高 原

天津城市居民生活空间感知情况统计分析

◆高 原

随着社会的转型,城市居民在居住空间和活动空间方面产生了分化,城市内部不同类型社区居民之间、不同社会群体之间对于生活空间的感受也各不相同。本文以天津城市居民为调查对象,通过问卷调查得到相关数据,运用S P S S统计分析软件对对居民生活空间感知情况进行了频数和卡方检验分析。

城市居民;生活空间;感知

一、样本背景构成分析

本研究以天津城市为被背景,通过问卷调查共收集得到样本数556个,其中有效样本数502个,有效样本率超过到90 %。样本主要来自于南开区、河东区、河西区等中心城区,以及东丽区、北辰区、津南区等环城区和滨海新区。研究样本中男女比例基本上持平,年龄分布上看,31~40岁样本人群最多,比例是34.9%,同时还有25.9%的样本年龄介于26~30岁之间。除此之外,研究样本大部分均为本地人,比例是八成,学历分布上,大学本科人群比例是64.5%。以及婚姻状况上看,已婚样本人群比例是67.9%。另外研究样本职业情况来看,工业企业工作比例是16.9%,同时还有17.7%的样本为企事业单位管理人员,同时还有12.2%的样本为企事业单位专业技术人员,13.5%的样本为学生。样本个人月收入上,大部分均为3000~5000元,比例是38.2%,同时还有25.9%的样本收入介于5000~10000元之间。家庭月收入上看,5000~10000元的样本人群比例是43.2%,还有28.1%的样本人群家庭月收入介于1万~2万元之间。研究样本家庭人数大部分均为三口之家,比例是54.4%。本文根据研究内容采用频数分析和卡方分析法,对样本数据进行基本信息统计汇总和差异关系研究。

二、 居住空间小区情况分析

本部分在于利用频数分析去研究样本居住空间小区情况,包括当前样本居住房产的小区物业情况,样本邻居之间的认知了解情况,样本参与小区街道集体活动情况,样本对于小区的归属感,或者长期居住当前小区的意愿情况等。

表1 天津城市居民居住空间情况频数分析

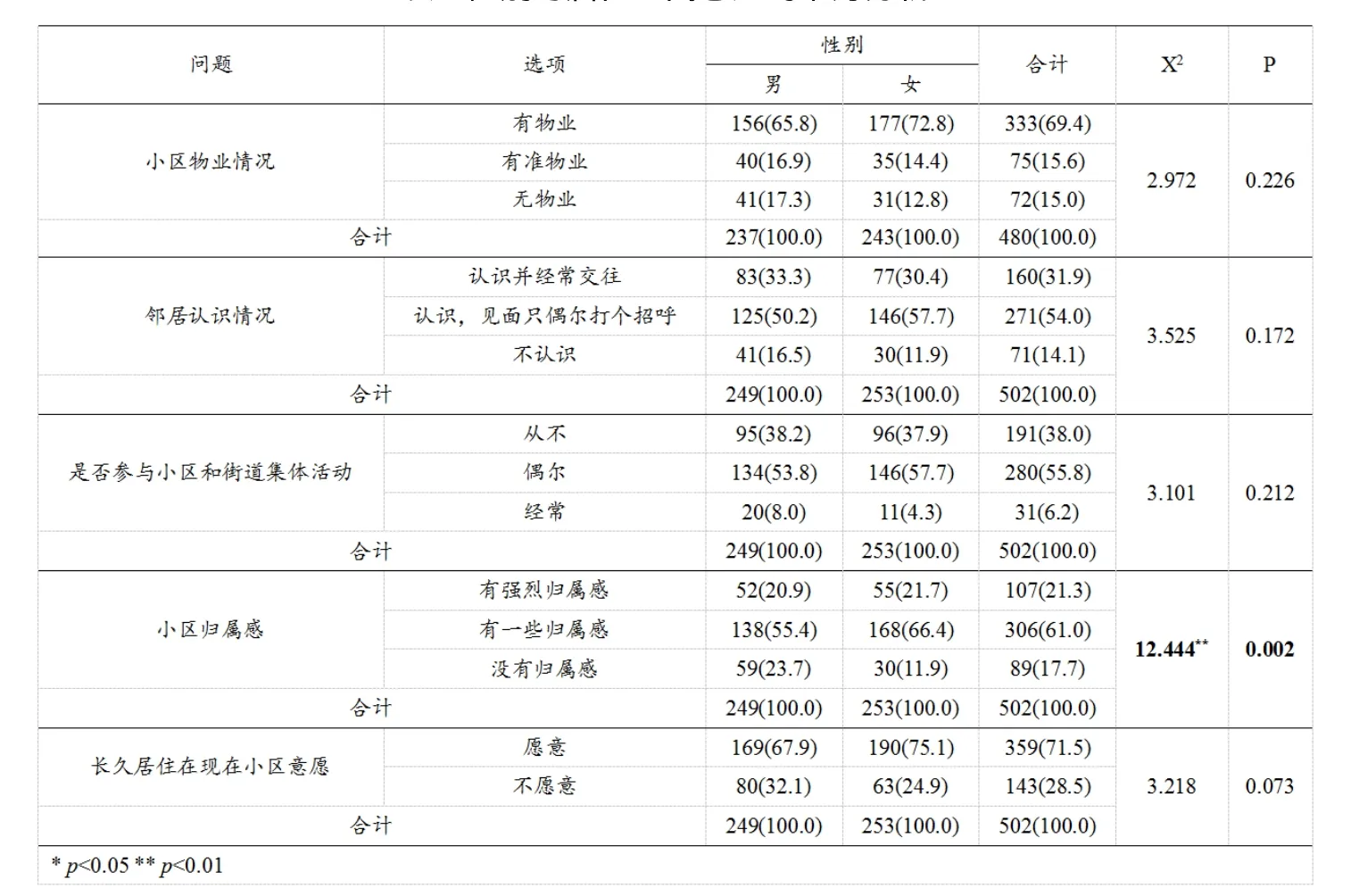

表2 性别与居住空间感知的卡方分析

从表1可知,整体上看,66.3%的样本居住小区均有物业,有14.3%的样本居住房产并没有物业。并且样本对于邻居认识情况来看,大部分仅是见面偶尔打招呼,比例是54%,同时样本参与小区街道集体活动较少,55.8%的样本偶尔会参与,还有38%的样本从不参与。整体上看,样本对于小区有一定归属感,但同时有17.7%的样本完全没有归属感,从当前样本长久居住当前小区的意愿上看,有71.5%的样本愿意长久居住在当前小区,但同时也有28.5%的样本并不愿意长期居住在当前小区。

三、 个体背景与居住空间感知情况卡方分析

本部分利用卡方分析,去研究不同背景情况的样本人群,包括性别,年龄,户籍,学历,婚姻状况,个人或者家庭月收入等不同背景人群,他们在居住生活小区情况上是否呈现出差异性,如果呈现出显著性差异,具体差异情况如何等,并且在分析完成后进行总结。

(一)性别对居住空间感知的影响

利用卡方分析去研究不同性别样本人群对于"小区物业情况","邻居认识情况","是否参与小区和街道集体活动","小区归属感","长久居住在现在小区意愿",总共5个题项的差异情况。从表2可知,不同性别人群对于"小区归属感"呈现出显著性.具体对比差异可知:

相对男性人群,女性样本人群的归属感明显会更强,男性样本中有23.7%完全没有归属感,而女性中仅11.9%没有小区归属感。分析结果显示,居民的性别在0.002的置信水平上和居民归属感呈显著正相关。

(二)年龄对居住空间感知的影响

表3 年龄与居住空间感知的卡方分析

从表3可知,不同年龄人群对于"邻居认识情况"呈现出显著性.具体对比差异可知:相对来看,30岁以下样本人群和邻居不认识的可能性明显会高于30以上样本人群。分析结果显示,年龄在0.000的置信水平上与社区归属感呈显著正相关。

(三)户籍对居住空间感知的影响

利用卡方分析去研究不同户籍样本人群对于"小区物业情况","邻居认识情况","是否参与小区和街道集体活动","小区归属感","长久居住在现在小区意愿",总共5个题项的差异情况.从表4可知,不同户籍人群对于全部5个题项均呈现出显著性.具体对比差异可知:

相对于本地人,外地人居住房屋无物业的可能性较高,而且与邻居不认识的可能性也会更高。除此之外,外地人参与小区街道集体活动的可能性更低,小区归属感较弱,而且长久居住意愿相对也会更低。由此可知,户籍是影响居民生活空间感知的重要因素,他和全部分类都呈显著正相关。

表4 户籍与居住空间感知的卡方分析

(四)学历对居住空间感知的影响

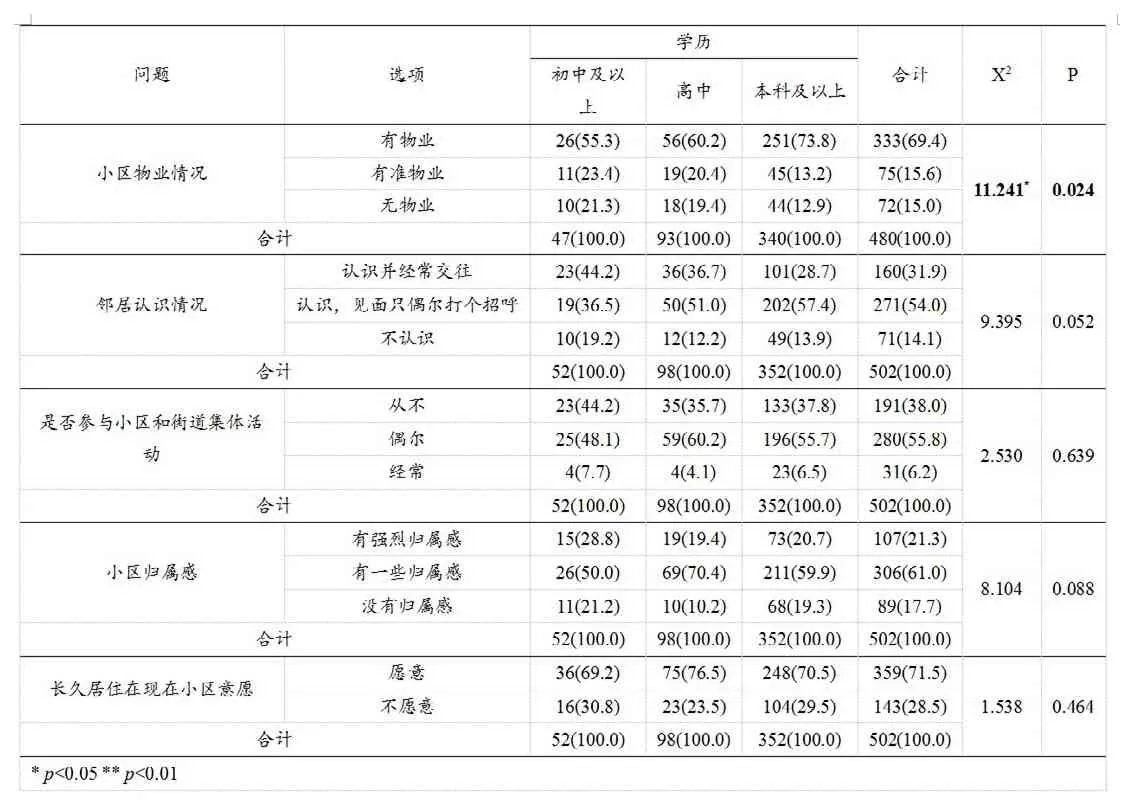

表5 学历与居住空间感知的卡方分析

从表5可知,不同学历人群对于"小区物业情况"呈现出显著性.具体对比差异可知:

相对来看,本科及以上学历人群,他们居住小区有物业的可能性明显会更高,而高中及以下学历人群居住小区没有物业的可能性相对较低。分析结果显示,学历在0.024的置信水平上与小区物业呈显著正相关。

(五)婚姻状况对居住空间感知的影响

从表6可知,不同婚姻状况人群对于"小区物业情况","邻居认识情况","是否参与小区和街道集体活动"共3个题项呈现出显著性.具体对比差异可知:

相对未婚人群来看,已婚样本人群更可能居住在有物业的小区中,而且已婚样本人群与领居之间的熟悉度明显会更高。但相对来看,未婚人群参与小区街道集体活动的可能性明显会更高。由此可知,婚姻状况也是影响居民生活空间感知的重要因素。已婚人群更加注重社区的质量,愿意居住在有物业,邻里和睦并且有社区活动的小区。

表6 婚姻状况与居住空间感知的卡方分析

表7 个人月收入与居住空间感知的卡方分析

(六)个人月收入对居住空间感知的影响

从表7可知,不同个人月收入人群对于"小区物业情况","是否参与小区和街道集体活动","长久居住在现在小区意愿"共3个题项呈现出显著性.具体对比差异可知:

个人月收入高于5千的人群,他们更可能居住在有物业的小区中,但是收入高于5千的人群他们参与小区街道活动的可能性相对较低,以及月收入高于5千的人群长久居住在当前小区的意愿明显会更强。由此可知,个人月收入也是影响居民生活空间感知的重要因素。个人收入越高,对生活空间感知越正面,更愿意参加小区活动以及长久居住在现住地。

表8 家庭月收入与居住空间感知的卡方分析

(七)家庭月收入对居住空间感知的影响

从表8可知,不同家庭月收入人群对于"小区物业情况","邻居认识情况","是否参与小区和街道集体活动","长久居住在现在小区意愿"共4个题项呈现出显著性.具体对比差异可知:

相对来看,家庭月收入高于1万的人群,他们更可能居住在有物业的小区中,以及家庭月收入高于1万的人群,他们与邻居认识偶尔打招呼的可能性更高。以及家庭月收高于2万的样本人群,他们参与小区集体活动的可能性明显更高,同时家庭收入越高的人群,他们长期居住在当前小区的意愿明显更强。由此可知,家庭收入也是影响居民生活空间感知的重要因素。家庭收入高的人群通常居住在有物业,邻里和睦的社区,并且愿意长久居住在此。

(八)小结

通过上述分析总结可知;相对男性人群,女性样本人群的归属感明显会更强,男性样本中有23.7%完全没有归属感,而女性中仅11.9%没有小区归属感;30岁以下样本人群和邻居不认识的可能性明显会高于30以上样本人群。相对于本地人,外地人居住房屋无物业的可能性晚高,而且与邻居不认识的可能性也会更高。除此之外,外地人参与小区街道集体活动的可能性更低,小区归属感较弱,而且长久居住意愿相对也会更低。本科及以上学历人群,他们居住小区有物业的可能性明显会更高,而高中及以下学历人群居住小区没有物业的可能性相对较低。已婚样本人群更可能居住在有物业的小区中,而且已婚样本人群与领居之间的熟悉度明显会更高。但相对来看,未婚人群参与小区街道集体活动的可能性明显会更高。

个人月收入高于5千的人群,他们更可能居住在有物业的小区中,但是收入高于5千的人群他们参与小区街道活动的可能性相对较低,以及月收入高于5千的人群长久居住在当前小区的意愿明显会更强。家庭月收入高于1万的人群,他们更可能居住在有物业的小区中,以及家庭月收入高于1万的人群,他们与邻居认识偶尔打招呼的可能性更高。以及家庭月收高于2万的样本人群,他们参与小区集体活动的可能性明显更高,同时家庭收入越高的人群,他们长期居住在当前小区的意愿明显更强。

名称:天津社会科学院院课题,项目编号为16 Y Z D—12。

高原,女,1982出生,安徽人,香港科技大学理学硕士、香港城市大学文学硕士,研究方向:住房政策、公共政策规划建设研究。助理研究员,工作单位:天津社会科学院,发展战略研究所。