浅谈中学音乐学科单元内容主旨的理解与把握

周依青

浅谈中学音乐学科单元内容主旨的理解与把握

周依青

从“基于课程标准开展教学”的课改要求出发,结合对上海市少儿版初中《音乐》教材单元架构、部分单元及作品的分析,归纳出三条提炼单元内容主旨的必要步骤,并就把握其前提、表述的方式、落实的关键、操作的序列等作出简要的说明。

初中音乐 单元内容主旨 作品内容要点 内容理解线索

近来,在上海市教委教研室中小学音乐学科提出的“基于课标,整体设计单元、厘清教学脉络”教研专题引领下,很多教师就“如何理解和把握单元内容主旨”进行了不断的实践与思考。在学科专家的指点下,笔者了解到单元内容主旨是指一个单元的核心观点,它既是整个课程内容核心观点的下位分解,又与单元每一课时的教学内容有着很紧密的关联。基于教材分析所提炼出的单元内容主旨,是统摄整个单元教学的核心与灵魂,它对单元目标的制定、单元活动的设计、教学资源统整以及单元评价的设计实施都起到提纲挈领的作用。此外,笔者认为单元内容主旨的出现还在一定程度上促使很多音乐教师改正了“凭兴趣随意确定教学内容”的弊病。如果每一课时的教学都能够很好地置于单元整体性和结构化的设计之中,那么学生已有的音乐知识技能会不断地完善和提升,新的知识会不断被吸纳到已有的认知体系中,呈现出螺旋上升的良性发展态势。

上海市少儿版初中《音乐》教材共24个单元,每册教材包括以下3个板块“中外民族民间音乐文化”(每册教材的第一课和第四课)、“中外经典音乐文化” (每册教材的第二课和第五课)、“中外大众音乐文化” (每册教材的第三课和第六课)。本套教材的编写特点之一就是将中学音乐学科的核心知识隐含于丰富的音乐文化现象之中,如“非洲旷野的回想”“五光十色的音乐画笔”“民歌新声”等具有生动表现意义的音乐人文主题显现于教材,而“非洲传统民族民间音乐”“欧洲印象乐派代表人物及作品”“民歌风格的现代创作歌曲”等课程内容分类作为整合教材内容的暗线而隐伏在教材的单元架构中。这种外部看似松散活泼,而内部学科逻辑性强的教材框架结构设计,较为符合初中生偏向于从感性体验入手的学习特点。

基于对教材单元的架构分析,笔者发现少儿版《音乐》教材的内容板块非常丰富和全面,但落实到实际的课堂教学中依然存在不少问题。一种情况是,教师对单元人文主题隐含的人文知识把握不准。教师虽然知道了每一单元人文主题背后所隐含的课程内容,但每首作品的音乐本体知识和人文知识具体要教到什么程度,则是依靠教师个人经验来进行判断,而这个判断的结果往往会差异很大。

一些比较经典的音乐作品例如小提琴协奏曲《梁祝》、音乐剧《猫》,这类作品在常态课教学中往往深受教师们的喜爱,因为作品分析下来大家发现可以讲的内容很多,便于教师设计教学活动和内容。教师就一股脑儿把这些内容都设计在教学活动中,最后的结果是一节初一的音乐课硬是被上成了高中艺术课,教学内容及重难点均超出了学生的认知水平,与课程标准要求相悖。

第二种情况是,教师对课的设计缺乏单元整体规划的观念。教师对作品的处理比较恰当,无拔高或降低教学要求的现象。单独看这一课时的教学似乎没有什么问题,但将其置于整个单元之后再重新审视,这一课时的教学内容就显得非常突兀,无法与前后几课时的教学形成一定的逻辑关系。教学内容具有很强的随意性,导致课程实施的质量也就难以得到有效保障。

针对上述“贪大求全”“信马由缰”等教学不良现象,研究团队在市、区教研员的引领和指导下,初次尝试对“走向世界的中国‘牧童’”这一单元进行了整体设计。在此过程中,笔者对“统摄整个单元教学的内容主旨”有了第一次认识上的转变,转变的起因正是教材作品《牧童短笛》。这是第一首享誉世界的中国钢琴曲,在我国钢琴音乐史上具有里程碑的意义。单元主题名也正是由此而来,可以说这是本单元无可取代的一首作品。但四年级音乐教材中也有《牧童短笛》,为了使七年级学生对乐曲产生新的认知,笔者对照《上海市中小学音乐课程标准(试行稿)》六至七年段鉴赏主题的内容要求,将作品的学习要点进行调整,四年级重点在哼唱主题旋律、感知音乐要素的表现力和认识音乐家这三方面,七年级则要了解作品采用了哪些东西方音乐的创作元素和手法,知道作品的艺术价值以及音乐家的艺术成就。这种按“学习进阶”处理教材的做法非常适合音乐学科,使得同一音乐作品在小学和中学学段都具有可教性和可学性。

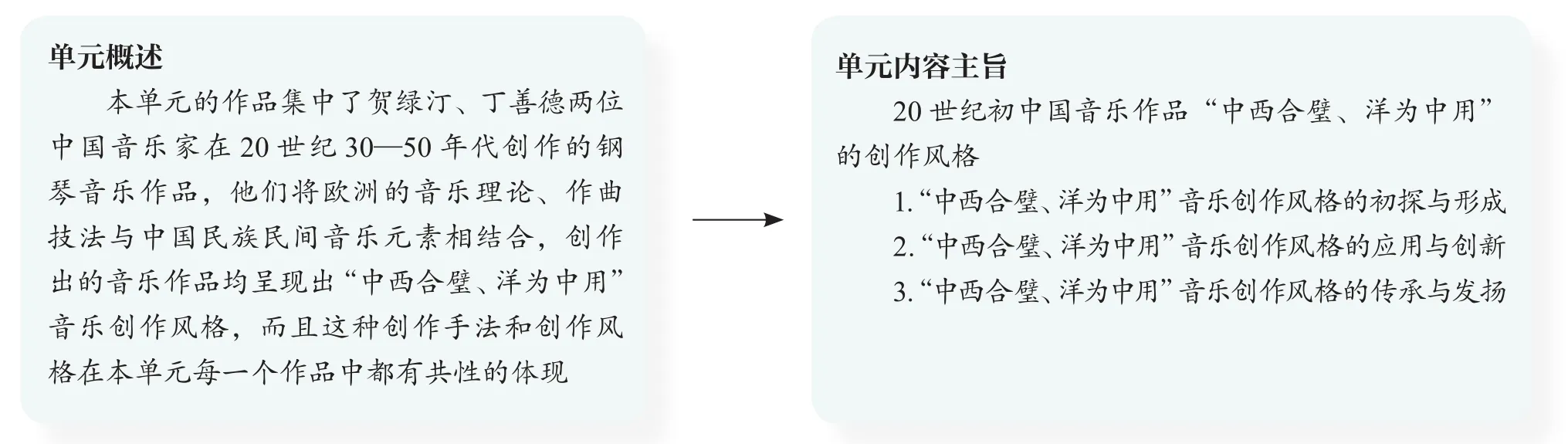

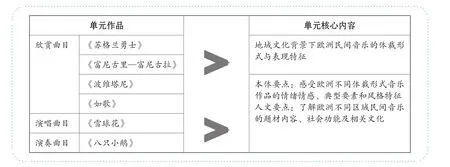

图1 单元概述和内容主旨

受到《牧童短笛》的启发,笔者意识到学生在一段时间跨度内学习某首作品或某个核心知识概念时,要遵循一种连贯而逐渐深入的思维路径,这点也应该体现在单元内容主旨之中。图1左侧是笔者最初对整个单元的分析概述,大量作品信息与教学内容要点混合在一些,表述的方式还不够“一目了然”。一线教师需要更简洁明确的文字表述,因此笔者从单元核心知识点以及不同课时的内容理解要点两方面入手,撰写出了图1右侧的单元内容主旨,力求打破由琐碎作品分析堆砌的单元内容概述,帮助学生建构有层级结构的音乐核心知识体系。

继“走向世界的中国‘牧童’”这一单元之后,项目团队继续对少儿版初中《音乐》教材中的多个教学单元进行了整体设计与教学实践,实证归纳出以下几条提炼单元内容主旨的必要步骤,以及多种分析、处理教材作品的方式。

一、依据课标和学情梳理作品的内容要点

要把握住一个单元的内容主旨,首先要对教材和作品有比较完整和准确的理解,然后对应课标的学习要求,结合学生的认知水平和年龄特点,对每首作品的信息进行层层筛选并剔除冗余,对作品中的每一个本体特征和人文知识作出取舍和判断,进而梳理出“符合课标要求与大致基础学情”的作品内容要点,将“教材”真正转化为“教学内容”。

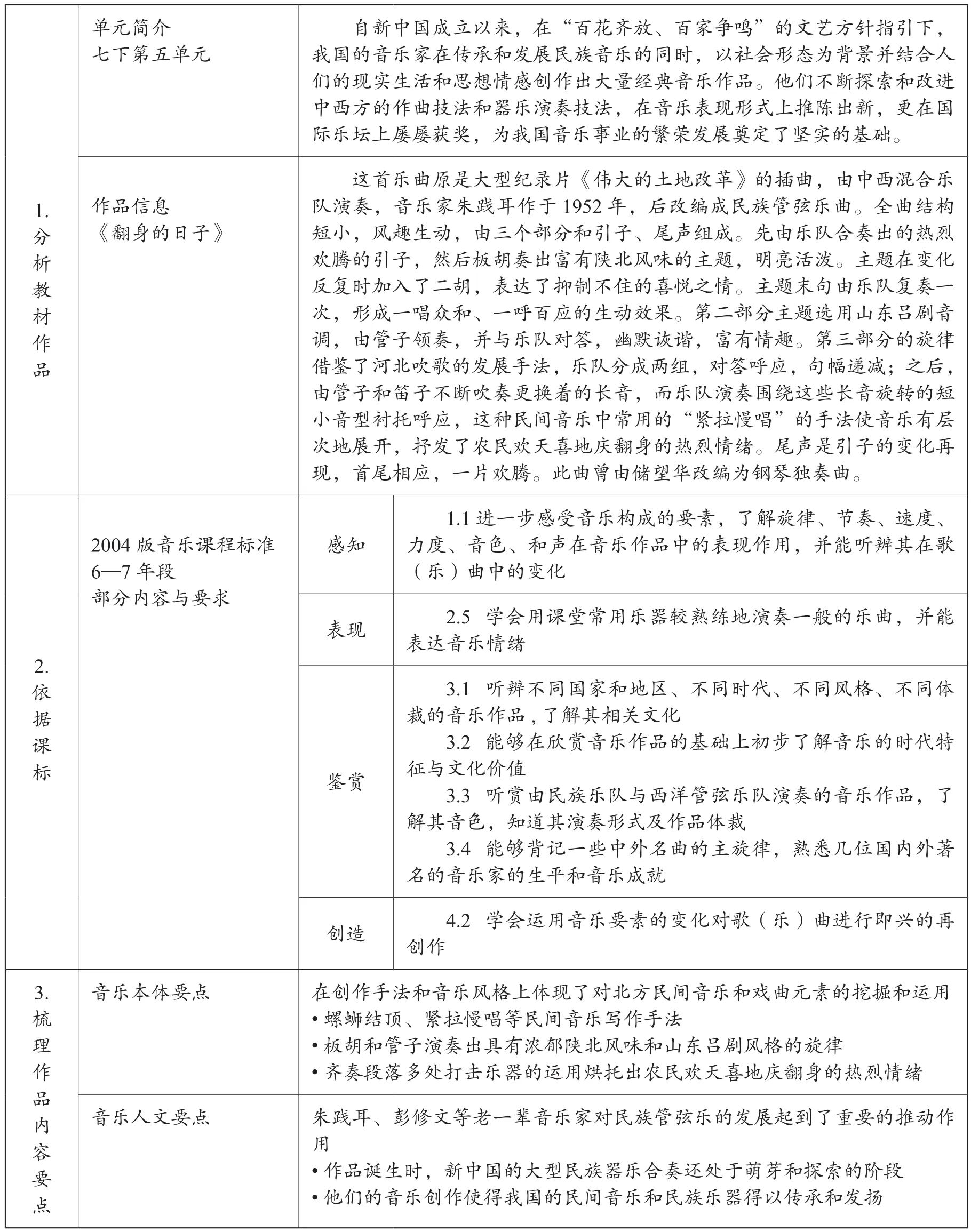

如七年级“为新中国的音乐家喝彩”这一单元中有一首《翻身的日子》,通过查阅文献资料笔者获得了大量的作品信息(表1),这样的作品分析符合一名音乐教师知识储备的需要,但信息过于繁杂、宽泛,不符合学生学习的需要。考虑到课时容量的问题,教师也不可能将所有符合课标学情的信息都教授给学生,必定是在相应的时间内选择作品最重要的内容——也就是作品的内容要点来教。因此,笔者根据作品特点从课标六至七年段四个主题的15个学习内容与要求中,选择出7条进行进一步的教材教法分析,梳理出了几条简要而精炼的本体要点和人文要点。

这一步骤的实践体会是:如果单元内所有作品的内容要点都能够较好地被梳理出来,那么这一单元的内容主旨就比较容易提炼和归纳出来。因此,在初步研究阶段,教师需要花费大量时间用来聆听音乐作品、查阅资料和翻看课标梳理作品要点和单元主旨内容。

二、借助多个作品间的关联性分析来聚焦出单元的核心内容

少儿版初中《音乐》每单元的音乐作品都在6首以上,通常教师们在备课阶段会将教材作品进行组合搭配,找出课时划分的依据。但笔者也发现有一部分教师一课时就教一首作品,也有一些一课时把4首欣赏作品都教了。从整体设计单元的角度来讲,无论是一节课教一首还是教四首,都可能会导致“教学内容单一、重复、彼此割裂、缺乏内在联系”的不良后果。为了使学生的音乐学习更具有效率和效果,使一个单元内容主旨在连续的3—4课时中得以很好地落实,教师必须对教材作品进行关联性的分析,从作品间的共性和差异性中找到一个平衡点,并在此基础上提炼出本单元的核心内容。

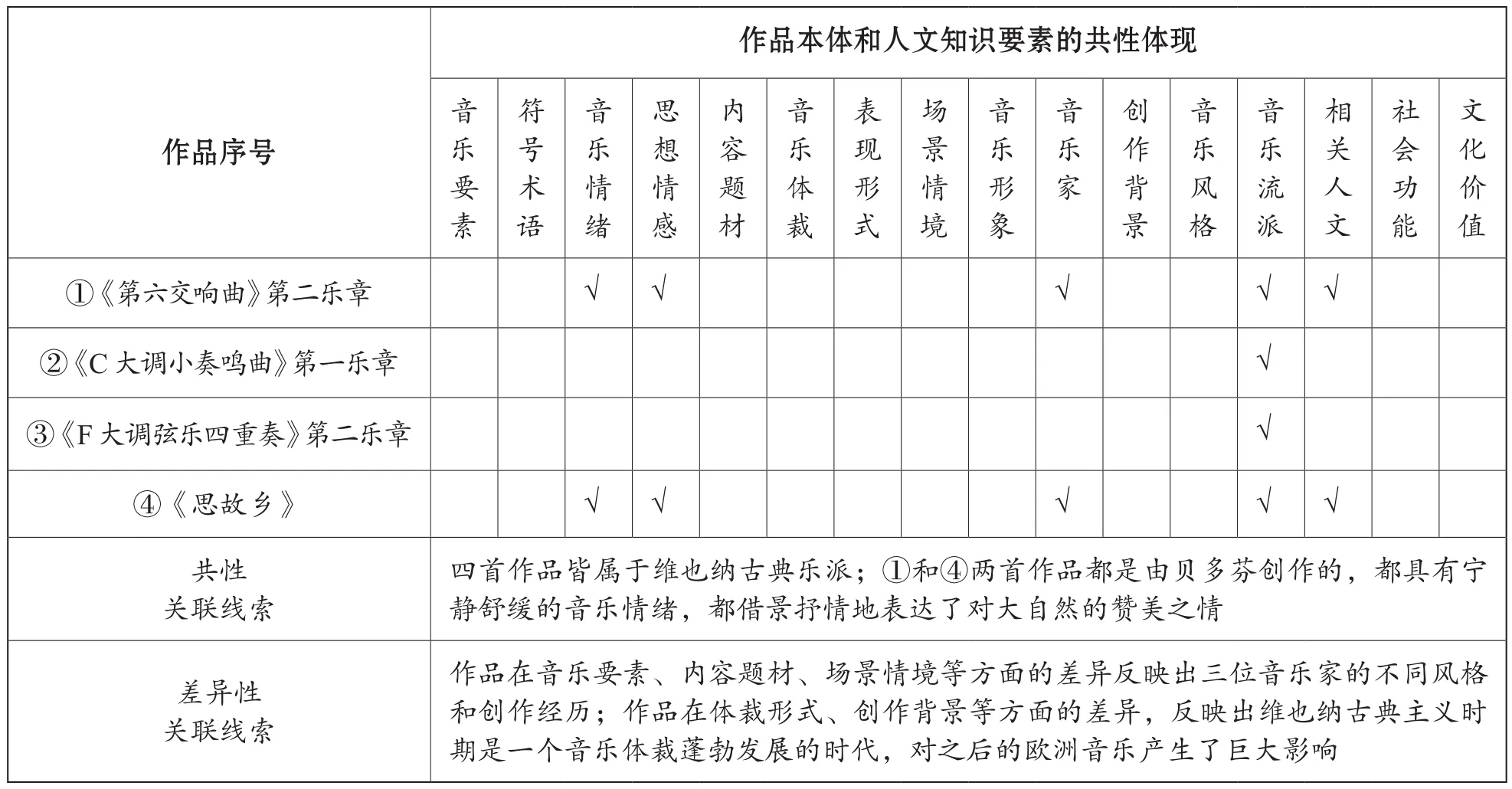

为此,笔者设计了一张有16个音乐本体和音乐人文知识元素的“教材内容关联性分析表”(表2),以六年级“音乐之都维也纳”这一单元的四首欣赏曲目为例对该表进行说明。表中“音乐流派”这一列有四个勾号,这体现出四首作品都属于同一流派——维也纳古典乐派,作品1和作品4都是由贝多芬创作,都具有宁静舒缓的音乐情绪,都借景抒情地表达了对大自然的赞美之情。反之,没有勾号的空白区域反映出的都是作品间的差异,从中笔者得出的差异性关联线索

是:第一,四首作品分属于海顿、莫扎特、贝多芬,三位音乐家在性格特点、生平经历、创作思想上的差异,也体现在作品的创作手法、音乐要素特征、情绪情境、内容题材、音乐风格等方面;四首作品的体裁形式各不相同,分属交响曲、钢琴奏鸣曲、弦乐四重奏、艺术歌曲,这反映出维也纳古典主义时期是一个音乐体裁蓬勃发展的时代,对后世的欧洲音乐产生了巨大影响。

表1 《翻身的日子》内容要点梳理

表2 “音乐之都维也纳”单元教材内容关联性分析表

通过关联性的分析,笔者觉得维也纳古典主义时期的音乐有着一定的文化内涵和历史成因,教材中的作品除了具有丰富的音乐本体特征和表现形式以外,还蕴含着那一时代在欧洲启蒙运动进步思想的影响下所产生的特有的文化意识、情感和行为,具体表现在以讴歌人的精神和反映自然界的美为主旨,崇尚乐观向上的进取精神,这些经典名作中所富含的音乐表现力和人文内涵,与三位音乐家的生平经历、创作风格有着很大的关系。最后笔者综合各方面的因素,将本单元的核心内容确立为“维也纳古典乐派音乐的形式特征与个人风格表现”。

三、根据所确立的单元核心内容来设计多条内容理解线索

在一个单元的学习中,学生是以多个音乐作品为载体,用多个课时来把握一个核心内容。要想有效促进学生理解和把握单元的核心内容,教师首先需要厘清教材作品的逻辑关系和知识线索,将单元核心内容细化分解至每一课时的主要教学内容以及每一首作品的学习要点之中。通过对少儿版初中《音乐》四册教材所有单元的分析研究,笔者发现,有些单元作品之间的本体和人文知识关联紧密,单元课时之间能够形成一定的逻辑关系,但还有一些单元则需要通过重组教材的方式替换或补充少量作品,才使每一首音乐作品所呈现出的学习要点都能与单元核心内容相对应,因此笔者就尝试根据所确立的单元核心内容来设计多条内容理解线索,使每一个课时的学习都能够在内容理解线索的引领下有序衔接。

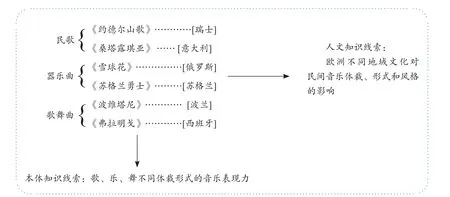

图2 “欧洲民间歌舞音乐揽胜”单元作品

以七年级“欧洲民间歌舞音乐揽胜”单元为例,笔者通过之前的一系列分析,确立了本单元的核心内容为“地域文化背景下欧洲民间歌舞音乐的体裁形式与风格表现”(图2)。

从单元核心内容出发,笔者再次查阅文献资料,紧扣“地域性”“体裁形式”和“表现特征”这三个关键词来进一步研究欧洲民间音乐,试图从学生的认知角度、从教材编写者的意图中来寻找理解核心内容的切入口。

首先,欧洲民间音乐受不同地理环境、民族文化、历史衍变、社会习俗、语言系属和政治经济形态的影响,有着多种鲜明的地域音乐风格。有些音乐体裁、器乐歌舞形式甚至成了某一地区的独有标志,极富地域特色。

其次,欧洲各国间有着相似的文明演进阶段以及历史文化传统,不同地域的民间音乐文化在广泛的传播与交流中也日趋相似,但在相似的体裁中往往蕴含着地域和民族的要素特征、表现形式的差异,如小调式赋予俄罗斯音乐鲜明的地域风格。

再次,欧洲民间音乐始终以一种“活生生”的姿态存活于欧洲的各个历史阶段中,它在不断的传承和发展中推动着欧洲古典音乐和流行音乐的蓬勃发展。比如欧洲各地的民间舞曲体裁,至今在世界范围内有着广泛的影响力。

笔者基于以上三点认识,将单元核心内容这颗“夜明珠”化为了一面“多棱镜”,原本高度精炼化的核心知识概念忽然变得更容易被理解和接受起来,就像一篇优秀的作文有着围绕中心思想而展开的若干个段落一样,音乐教学也逐渐开始有了内涵、逻辑和层次。

本着“基于教材而不唯教材”的研究思路,笔者开始有目的、有针对性地重组教材并统整教学资源,力求每首作品在例证上述三点认识的同时,还要能够继续保持原教材作品之间“源自不同地域、具有不同体裁形式”的关联性。此外,笔者替换的作品基本上都来自人音、人教、上教三个版本初中教材中的欧洲单元,这样就保证了音乐作品自身的思想性、艺术性和教育性都具有较高水准,并且也符合初中生的学习水平。

例如,原教材中的《雪球花》是一首家喻户晓的俄罗斯民歌,歌曲有着极其夸张的力度和速度变化,时而狂热,时而深情。作为演唱曲目来说,这首歌对学生音准的把握和气息的控制要求都比较高,有一定的学习难度。因此,从实际学情出发,笔者将《雪球花》调整为器乐演奏版本的欣赏曲目,从自然大小调以及传统民间乐器入手,帮助学生理解俄罗斯人民常用传统器乐与声乐的合作表演形式来反映民俗生活和内心情感。在本单元演唱曲目的选择上,笔者最终选择了意大利民歌《桑塔露琪亚》,这首歌曲在节拍上有着轻舟荡漾的韵律感,旋律中还有着很多小跳、模进和级进,仿佛不断摇曳的船只在水面乘风前行。作品的内容要点与单元核心内容有着很高的贴合度,有助于促进学生理解“船歌”体裁的诞生与威尼斯独特的地域环境,当地的船工常会划着平底狭长贡多拉小船穿行于狭窄水巷中,他们根据摇桨时“落桨慢,起桨快”的韵律所唱的歌曲就是船歌。

图3 “欧洲民间歌舞音乐揽胜”单元重组之后的作品

经历重组之后的单元有如下6首作品(图3),我们很容易就能从中梳理出一条本体知识线索和一条人文知识线索。为了凸显每首作品的地域音乐特点和文化特征,还从相同体裁中提炼出可供类比学习的音乐本体要点,比如《约德尔山歌》和《桑塔露琪亚》两首民歌聚焦在“体裁风格和旋律形态”两方面;《雪球花》和《苏格兰勇士》两首器乐曲则关注“不同的调式和器乐音色”;《波维塔尼》和《弗拉明戈》两首舞曲重点围绕 “节拍、节奏和体态特征”展开教学。

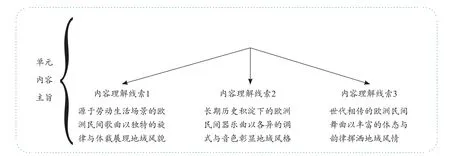

最后,根据本单元的核心内容以及6首作品间的逻辑关系与知识线索,笔者采用“本体和人文有机融合”的表述方式,归纳出了三条能体现“单元内容主旨内涵”又符合“具体课时教学需要”的内容理解线索并预设三个课时予以落实(图4)。

图4 单元内容主旨理解线索图

如图4所示,一个单元核心内容加上多条内容理解线索就构成了一个具有实际意义和可操作性的单元内容主旨,在它的引领之下,单元教学的结构性、逻辑性、完整性都大大增强。需要注意的是,一条内容理解线索不一定刚好对应一课时,也有可能是通过多节课来落实的,具体情况还要视不同的教材单元而定。

综上所述,提炼单元内容主旨的路径不是唯一的,“梳理作品要点、分析作品关联、确立核心内容、构思理解线索”这些必要的步骤常常存在着反复,这也正是单元内容主旨难以把握的重要原因之一。想要突破这一难点,就一定要把分析作品这项工作做实做透,只有在“依据课标、关注学情、厘清逻辑关系和知识线索”的基础上,把多个步骤进行“前后对照,反复印证”,方可获得成效。

[1] 上海市中小学课程教材改革委员会. 上海市中小学音乐课程标准[S].上海:上海教育出版社,2004:49.

[2] 张萌尧. 九年义务教育《音乐》教学参考资料六年级第一学期(试用本)[M].上海:少年儿童出版社,2005:1-15.

[3] 席恒.基于课标·整体设计·厘清脉络——中小学音乐学科嘉定与青浦联动教研活动案例[J].上海课程教学研究,2015(2):26-33.

周依青 上海市博文学校 201712