以科学学科长周期实践活动促进跨校联合发展

陈 燕 施育欣

以科学学科长周期实践活动促进跨校联合发展

陈 燕 施育欣

为培养学生的科学探究能力,实现完整探究,基于长周期实践活动,教师团队共同探索“跨校合作”的实践模式,通过资源共享、优势互补,提高长周期实践活动的有效性,并进一步激发广大教师共同参与、齐心协力将长周期实践活动落到实处的热情。

跨校合作 学习经历 长周期实践活动

一、背景

初中科学是一门重视实践的学科,实践活动可以培养学生的科学探究能力,提升他们的科学素养。因此,在初中科学教材中共有288个形式多样的实践活动,其中长周期实践活动因其独特的设计,深受学生的喜欢,也成为开展“充分探究”的主阵地。

长周期实践活动是在教师的指导下,学生经历较长时间自主探究的一种学习活动。此类活动应基于学生的经验,密切联系学生自身的生活和社会实际,其核心价值是培养学生的动手实践能力和自主探索能力。作为一种学习经历,它强调了多样化的学习体验。

然而据调查,上海市普陀区各学校对长周期实践活动的重视程度普遍不高,“纸上谈兵”的现象时有发生。并且实践中发现,此类活动的开展受到了诸如教师专业能力、学习资源、课时安排、家庭支持力等多种因素的影响,实施起来困难重重。

针对上述情况,笔者在努力完善自身的同时,也尝试为区域发展做一些贡献,于是利用区内教师专业发展团队这一平台,整合两所不同性质学校的各自优势,实现跨校资源共享,包括教师教学资源、校内外的学习资源等,并实现两校学生间各具特色的学习经历分享,取长补短,丰富学生的学习体验。同时,笔者尝试结合了“走中学”学习模式 ,走进专业场馆,进一步为学生提供专业的科学给养,以此激发并提高探究的热情。

笔者希望通过跨校联合、资源共享的模式,让学生享有更多的学习资源;通过“走中学”的方式,使他们能像科学家一样,体验完整的科学探究,并以此激发学生热爱科学、愿意投身科学研究的热情。同时也希望能通过校际间的联合教研,促进年轻教师专业能力的迅速发展,并共同为提升区域内长周期实践活动的质量做出贡献。

二、实践过程

(一)缘起

上海市普陀区第四轮指导团队工作开展期间,笔者团队在共同梳理教材内容时讨论了“观察蜗牛”这一节课的教学设计,发现在过去,A校与B校都习惯将该内容设计成长周期实践活动,即在教师的指导下让学生将蜗牛带回家观察、饲养,然后在国庆节前后再带回学校,进行课内交流分享。

在讨论活动效果时,团队教师不约而同地发现了一些问题。例如A校是一所基础较薄弱的公办初中,学生将蜗牛带回家以后时常会遇到父母的阻挠,致使观察效果不理想,所作的观察记录也比较单一枯燥,能坚持完成全程记录的学生很少,所以课内的交流环节气氛平淡,学生的收获不大。鉴于此,笔者将一部分蜗牛放在本校的果蔬园进行野外养殖,学生可以每天早、午、晚和果蔬园的蜗牛进行近距离的接触,摸清蜗牛自然状态下的生存特点,这种活动方式受到学生们的欢迎,一定程度上弥补了个体观察记录的不足。B校是一所基础较好的公办初中,家长的支持力度和学生的科学素养均优于A校。学生通过蜗牛日记、数字故事记录了他们的饲养过程,也产生了很多智慧的碰撞,课内交流时常意犹未尽,学生们总是拉着教师问个不停。但同时,这些学生对蜗牛的自然生存状态比较陌生,尽管也可以从书籍、媒体中了解到,但依然缺少了体验的快乐。

针对不同的校情,结合两校的特点,笔者团队尝试优势互补,由A校的学生提供野外观察和饲养的心得体会,B校的学生提供家庭饲养的感受,通过数字故事的形式,让两校的学生都能全方位地观察、了解蜗牛的特征。此外,B校的“走中学”校本课程涉及了自然博物馆等专业场馆的信息支持,可以让“观察蜗牛”这一长周期实践活动效果更加理想,不仅让学生在观察、记录等科学研究技能上有所提高,更让他们学会交流分享,懂得取长补短,共同提高。

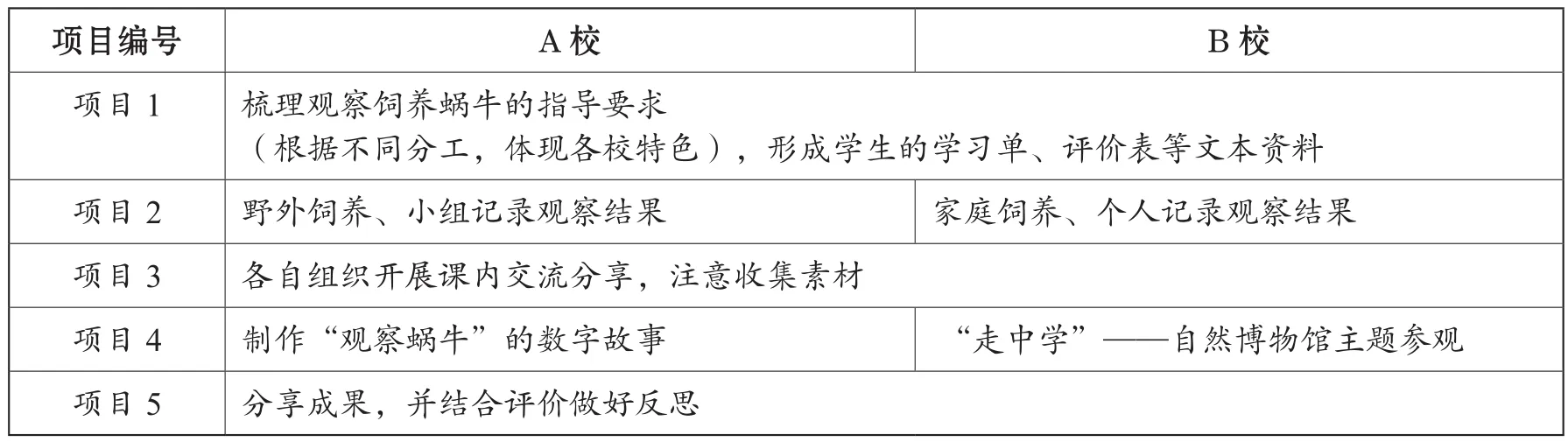

(二)分工合作

在初步拟定研究方向的基础上,笔者团队进行了分工合作(表1)。

(三)实施步骤

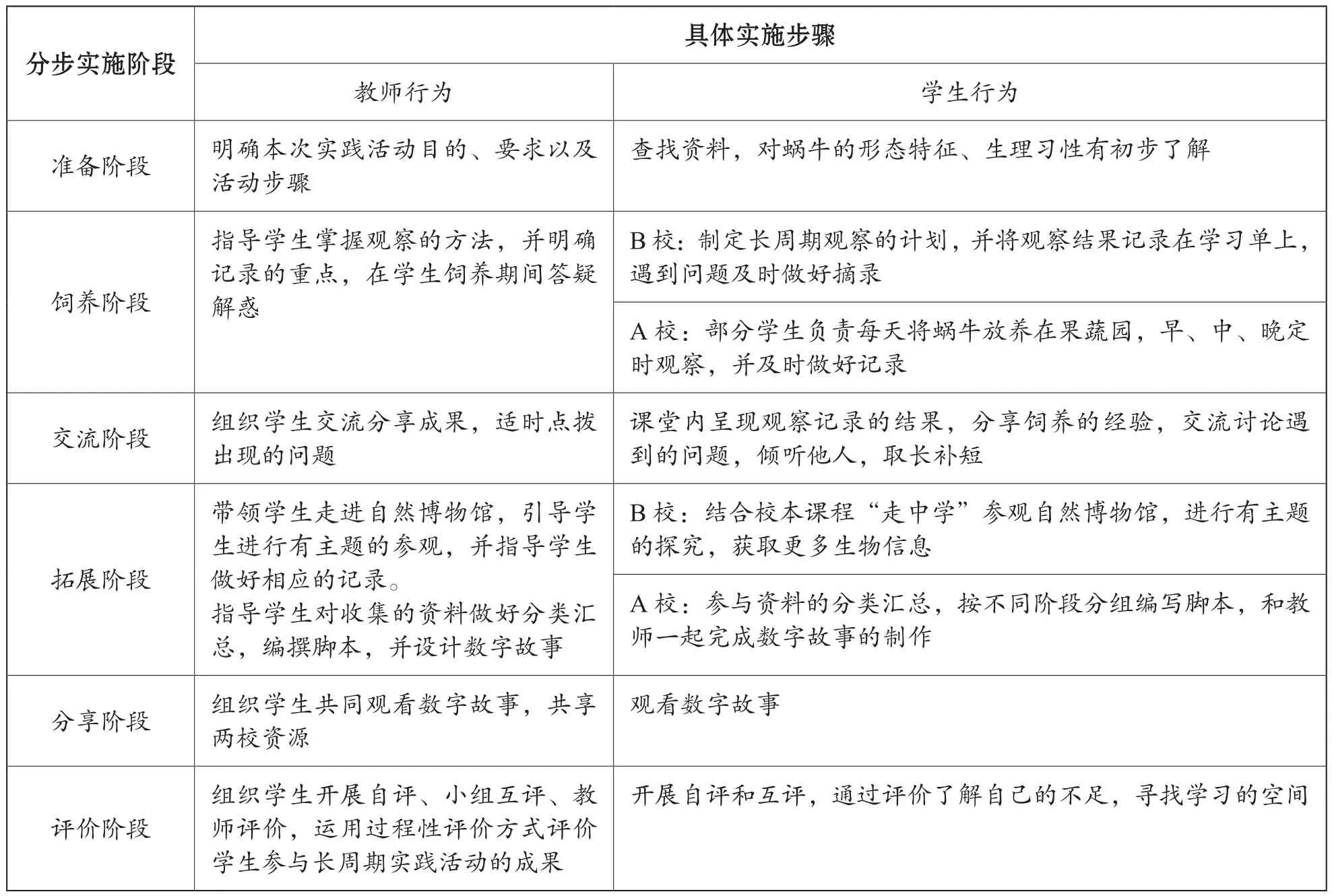

为了不影响正常的教学进度,本次长周期活动的任务提前发布,让学生有充足的时间进行体验。整个活动分六个阶段,分别为:准备、饲养、交流、拓展、分享、评价,具体安排如表2。两校在实施过程中既有共性部分,也有个性部分,最后的分享阶段是整合两校的亮点,让学生能获得更多的信息。

表1 跨校合作分工示意图

表2 分阶段实施示意图

三、实践效果

跨校联合的长周期实践活动,让学生获得了不一样的学习经历,也让教师在联合教研中不断提升自己。

(一)跨校联合,师徒带教,促进教师专业能力发展

近年来,上海明确提出大力推进学区化、集团化办学,推进教师队伍建设,促进优质资源共享。在此基础上,两校教师通过多次联合教研,统一思想,明确分工,制定实施细则并分头实施,后期共享活动成果。这样的活动平台使骨干教师的带教工作有了更为实在的抓手,同时也带动了两校学科备课组的发展,共同提高教师指导长周期活动的能力。

活动期间,笔者团队整理了包括观察饲养指导要求、观察活动记录单、课堂教学设计、学习评价表以及教师教学行为改进表等在内的多份文字资料;还整理了大量的学生优秀作品和素材,并在后期成果制作阶段,编制成时长10分钟左右的数字故事集锦,为以后的活动积累了大量的资料和经验。

在指导学生开展活动的过程中,教师团队间不断交流教学心得,并通过建立微信群,时时共享学生在观察过程中的点滴收获,共同探讨解决问题的方案。例如,有位教师上传了学生作品“蜗牛产卵”,这段视频引发了大家的兴趣,其他教师就如何创设良好的孵化环境频频献计献策,最终使小蜗牛顺利地破壳而出。

联合教研、师徒带教中的经验分享、实践探讨、资料积累,让教师们实现了教学理念的更新,教学组织、管理能力的提升,让彼此的专业能力在同伴互助中不断成长。

(二)跨校联合,成果共享,拓展学生的学习经历

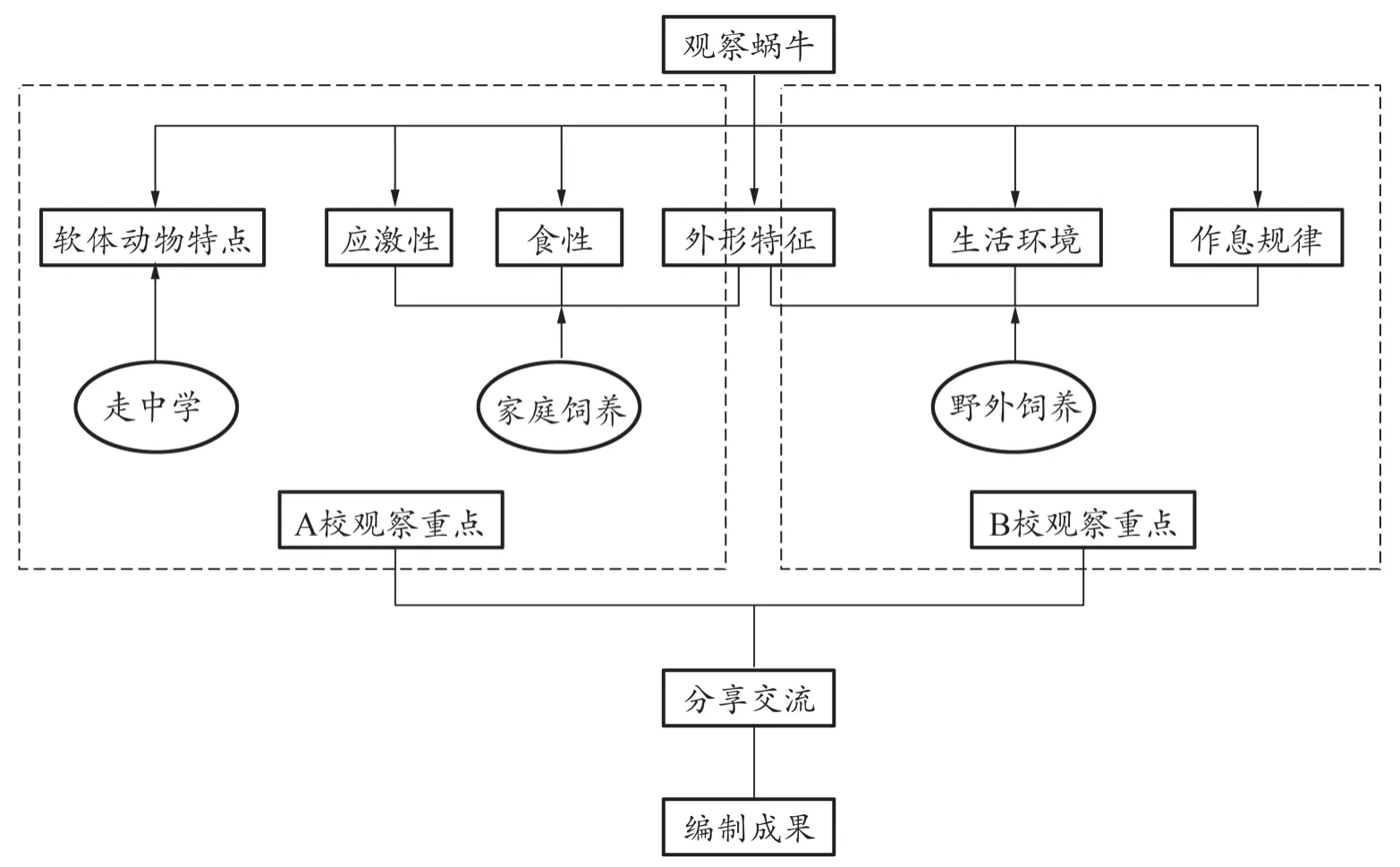

笔者团队在实施常规长周期实践活动的基础上,利用两校各自的特色资源,优势互补,进一步丰富学生的学习体验(图1)。

图1 两校学生合作学习示意图

在实践过程中,笔者发现:家庭饲养的蜗牛,非常适合于探究其应激性,以及通过比照实验了解蜗牛的食性,但由于饲养条件的限制,很难通过观察家养蜗牛了解蜗牛喜欢的生存环境;反之,野外饲养的蜗牛活动空间相对比较自由,因此它的生存环境和作息规律一目了然,但由于自然环境中干扰因素太多,无法有效地控制实验变量,对蜗牛应激性的探究存在较大的难度。由此可见,不同的饲养方式可以有不同的观察重点,教师可以通过互动分享成果,使两校的学生都能对蜗牛作出全面的了解。

基于两校校情和学情的跨校联合既需要明确分工,各自选择观察重点进行针对性的观察;也要互相合作,通过分享让学生获得更多更生动的学习体验。这样的模式可以让学生产生持久的共鸣,激励他们进行更为深入的探究。除此以外,还会引发学生良性的竞争心理,优秀的作品会成为学生争相模仿甚至超越的对象,在这样的情感因素影响下,学生的实践兴趣更浓。

笔者希望学生通过科学课程的学习经历,不仅能认识自然科学现象、体验探究问题的科学过程,还能实现知识的迁移,发挥主观能动性,获得解决问题的科学能力,并进一步激发探索自然、探知未知世界的科学热情。所以在本实践过程的基础上,笔者团队还利用了B校的校本特色课程“走中学”,走进专业场馆,自主探索感兴趣的科学课题。笔者惊喜地发现,由于有了前期饲养蜗牛的实践经历,学生对观察生物产生了浓厚的兴趣,所以有更多的学生愿意选择以了解生物为探究主题。在“走中学”过程中,同伴间的交流讨论比以往热烈,产生的问题比以往更多,学生撰写的小论文中探究的意识更强。笔者相信这样丰富的学习经历必然会成为学生人生中重要的一笔,让“认识自然、了解自然”成为学生的终身发展目标。

(三)跨校联合,互动评价,提升学习品质

《上海市初中科学课程标准(试行稿)》明确指出,学习过程和评价过程是密不可分、相辅相成的。评价应该伴随学生学习的全过程而不仅仅关注最后的结果,它不仅是考核、鉴定、选拔的依据,更应该是诊断、改进和发展的依据。所以在课堂教学评价中应该以多元化的评价方式作为导向,有效选择相应的评价主体和方式,真正促进学生发展以及教师教学行为改进。

跨校联合背景下的活动评价更注重对过程性内容的评价。在本次实践中,笔者将六个指标作为一级指标,包括资料查找、观察记录、饲养情况、交流反馈、蜗牛日记、学习单,并用星数来评价学生的表现。评价主体也比以往更具多元性,即包括了本校学生的自评、互评及教师评价,还加入外校伙伴对学习成果的评价以及特色加分项目。通过以上的评价方式,教师团队评出各校的活动优异之星,并在后期作广泛宣传和推广,这样的评价方式进一步推动了学生的学习热情。

实践表明,学生在评价中不仅了解了自身的不足,还学到了他人的优秀经验。同伴之间的互评也对后期如何改进自身的实践方式有积极的推动作用。跨校之间的互动拓宽了学生的视野,激发了学生自主探究的热情,这是以往单一评价无法达到的效果。

(四)跨校联合,促使长周期实践活动尽显育人价值

在两个星期的观察活动中,学生在科学知识、探究技能、情感态度价值观等方面都有了一定的收获。他们从各种资料中主动获取了蜗牛的形态特征、生活习性、应激特点等方面的知识,随后在不同场所的饲养中,实现了从理论走向实践的转变,大胆检验获得的资料是否准确。部分学生还从感兴趣的主题开始,进一步深入了解蜗牛的特征。例如:有些学生对蜗牛的食性很好奇,他们就会使用不同食物进行比较喂养;有些学生对蜗牛爬行后留下的黏液特别感兴趣,于是收集黏液后在家长的帮助下进行了成分鉴定;还有些学生对蜗牛产下的卵十分好奇,于是做好了准备,等待小蜗牛孵出。很显然,学生会在长期的饲养观察过程中自主发现一些规律性的知识,这样的认知方式无疑更加牢固且是终身难忘的。

此外,更可喜的是,学生在实践活动中不仅获得了知识,而且通过解决问题,提升了科学探究的能力,同时在情感领域也有了潜移默化的转变,他们坚持的态度,珍爱生命的情感,尊重事实、尊重科学证据的科学精神,也在活动中逐步形成。曾经有个学生在饲养过程中不小心摔裂了蜗牛的硬壳,蜗牛露出了柔软的身体,他十分着急地来寻求教师的帮助,当了解到蜗牛有自我修复能力时,还是懊悔不已,并不断保证下次一定细心呵护小蜗牛,相信他如此珍爱小蜗牛的态度,必然会迁移到对其他生命的关心爱护。

四、实践反思

两校联合的活动模式不仅使教师的指导能力增强,也让学生的学习经历更加丰富多彩,为学生核心素养的培养搭建了成功阶梯。后期笔者也在思考如何将这样的合作继续做好,发挥它的长效机制。

(一)信息化平台,促进长周期活动可持续发展

实践中笔者也发现了不少问题,例如:如何缩小学生在活动能力方面的差异,让更多的学生都能有所收获;如何简化过程性评价,实现评价作用的最大化;如何让学生间交流更加畅通,通过学习借鉴及时调整自己的实践方案等。本次实践中,教师利用微信平台,实现了无障碍研讨,后期这样的信息平台也可以在学生中推广。教师团队可以建立微信公众号,随时推送优秀作品、饲养心得等,让学生能够及时地获得有用信息,借鉴他人成功经验;也可以建立微信群,邀请教师、学生、家长共同参与,利用这个平台答疑解惑,探讨交流,为学生的学习实践保驾护航;当然为了平台的顺畅使用,还可以邀请家长志愿者,检查监督使用情况,务必确保其真正价值的实现;在评价环节,也可以利用微信自带的投票评选功能,评选出优秀作品,不仅简化了评价过程,还能在评价中进一步学习。

(二)发挥跨校联合的优势,推动区域共同发展

笔者希望,本次实践活动不只是为他人提供参考资料,更能调动起区域内科学教师们的积极性,不断推陈出新,使长周期实践这块“完整探究的阵地”发挥最大功效,共同促进学生科学核心素养的提高。

《科学教育的原则与大概念》中有这样一句话:“科学教育不应该传授给孩子破碎、脱离生活的抽象理论和事实,而应当慎重地选择一些重要的科学概念,用恰当的、生动的方法,帮助孩子们建立一个完整的对世界的理解。”[1]跨校联合的长周期实践活动就是这样一个生动的平台,为学生搭建成长的阶梯。

[1] 温·哈伦. 科学教育的原则和大概念[M]. 韦钰,译.北京:科学普及出版社,2011.

陈 燕 上海市普陀区教育学院附属中学 200333

施育欣 华东师范大学第四附属中学 200333