妇女的自我感受:郑琼与杨牢的婚姻情感生活①

李志生

(北京大学,北京 100871)

·妇女史研究·

妇女的自我感受:郑琼与杨牢的婚姻情感生活①

李志生

(北京大学,北京 100871)

自我感受是社会性别理论的重要内容,用以考量妇女生活的真情实感。考察妇女自我感受的结果,或可改变对历史问题的成规固见。妇女自我感受的获得,一般取自于女性自己的书写——女性材料,但唐朝的妇女写作不盛行,留下来的女性书写有限且真伪难辨。因受限于史料,唐时妇女自我感受这一命题,一直是研究中的难点。选取郑琼与杨牢的婚姻情感生活,以郑琼的婚姻心理和感受为研究重点,通过对郑琼情感世界的分析,借以提出一种在女性史料缺失时,考察妇女自我感受的路径,具有重要的理论和实践价值。

自我感受;女性史料;同理心;文化史;夫妻情感

对妇女自我感受的强调,是社会性别理论(Gender)的重要贡献②,而以妇女的视角进行观察,“寻找妇女在过去历史中的声音”,或可改变对历史问题的认识,对此,美国学者孙康宜曾谈到:

胡文楷的《历代妇女著作考》对我们这些在美国学院中作研究的人启发特别大,它使我们惊喜地发现,原来西方女性主义的某些论断并不适用于中国的具体情况,而“五四”以来把妇女完全说成是封建礼教牺牲品的话语也过于绝对化[1]。

学者们对众多明清女性材料的运用、对女性自我感受的探究,不但颠覆了这一时期妇女受压迫的传统认识模式,还在一定程度上改变了人们对明清社会的认识。妇女自我感受的获得,一般取自于女性材料,明清时期的女作家众多,学者可以依此而展开对妇女自我感受的探寻。但唐朝时,妇女的写作并不盛行,留下来的女性书写不但有限,而且有些还真伪难辨③。如此,唐时妇女自我感受这一命题,因受限于史料,就成了研究中的一个难点。

女性史料匮乏,我们就不得不重拾男性书写。至于本文,关于郑琼与杨牢的婚姻情感生活,就不得不主要使用男性材料,特别是相关当事人的墓志。但对这些男性材料,我们改换思考方式,从而作出新的解读,即在对相关史料作历史学解读后,以“同理心”的方法④,分析相关男性史料中的妇女体验,并辅之以其他心理学理论,以发掘妇女的自我感受。

杨牢,中唐时期的著名文人,其妻郑琼,弟杨宇,弟妻杜絪,这4位杨氏家族成员的墓志都流传于世,因此,为我们留下了一份较完整而宝贵的家族生活资料⑤,更为我们透露了郑琼与杨牢隐秘的婚姻情感世界,使我们可以透过性别视角,特别是郑琼的感受,来观察他们的喜乐悲哀。

撰写本文还有另一个目的,即对史学“科学化”的反思。史学“科学化”的最大弊端,是“见物不见人”,而忽略“人们在具体生活情境中的日常经历”,就无法了解人们的真正“需求”,也就无法说明历史发展的动力[2]。历史和现实相似,大的数据固然重要,但拥有海量数据,也未必能够了解人类和人类的动机,目前世界上掌握数据最多的公司是谷歌,它得出的感觉就是如此[3]。至于唐代妇女的婚姻,学者的研究取径一般也是基于数据的统计和分析,诸如婚龄、生育(次数、间隔)、卒年等,而这些数字背后的人的真实生存状态,我们鲜有所知。本文希望以这一个案研究,来探讨郑琼这位女子在婚姻中的真情实感,以此而推及千千万万像她一样命运的女子。

一、杨牢的出身和德性

中国古代的妇女是被定义为“从人”者的,“妇人从人者也”,“嫁从夫”(《礼记·郊特性》),婚后的妇女,须围绕丈夫或夫族生活,故而对郑琼婚姻情感的探讨,也要从她的夫君杨牢谈起。

杨牢,弘农华阴人,出自于关中郡姓之家。关于士族对家门、家风的意义,钱穆先生总结说:“当时门第传统共同理想……不外两大要目:一则希望其能具孝友之内行,一则希望其能有经籍文史学业之修养。……其前一项表现,则成为家风,后一项之表现,则成为家学。”[4]在杨牢身上,就极具士族文化的这两大特征。

杨牢自少就颇具孝道之内行,他还曾被誉为“孝童”,称名于一时:

始,河南人杨牢,字松年,有至行。甘方未显,以书荐于尹曰:“执事之部孝童杨牢,父茂卿,从田氏府,赵军反,杀田氏,茂卿死。牢之兄蜀,三往索父丧,虑死不果至。牢自洛阳走常山二千里,号伏叛垒,委发羸骸,有可怜状,雠意感解,以尸还之。单縗冬月,往来太行间,冻肤皲瘃,衔哀雨血。……闻牢之赎丧,潞帅偿其费,其葬也,滑帅赙之财……”[5]

杨牢父死于长庆元年(821年)的镇州(今河北正定)王廷凑兵乱,杨牢以至孝之诚,单身赴叛镇以求父尸的“壮举”,深深感动、震撼了其时之人。

成年后的杨牢步入仕途,任官于外。此时,是其弟杨宇承担起了养亲之责,这可见杨牢的《赠舍弟》一诗:“秦云蜀浪两堪愁,尔养晨昏我远游。千里客心难寄梦,两行乡泪为君流。”[6]“尔养晨昏我远游”一句,既说明了杨宇的奉养老母,也表明了杨牢远于晨定昏省的愧疚,更彰显了杨氏兄弟间的友悌。杨牢对弟弟的情谊,还表现在他为杨宇撰写的墓志中:杨牢对爱弟早亡的痛挽与忿怨,对他才高八斗但命运多舛的抱恨,对爱弟品行的赞叹,等等,都使读者感到了一种摄人的真情。杨牢兄弟所展现的这种兄友弟悌,正是士族家风的体现。

杨牢也极具经籍文史的修养。早在六岁时,他就现诗才:“六岁时就学归,误入人家,乃父友也。二丈人弹棋次,见杨氏子,戏曰:‘尔能为丈人咏此局否?’杨登时叉手咏曰:‘魁形下方天顶凸,二十四寸窗中月。’父友惊抚其首,遗以梨栗,曰:‘尔后必有文。’”[7](P317)成年后,杨牢更是“学深《左传》,尤博史书,百家诸子,咸在于口”,“其文好古,其书以诗,自得于天……时辈之中,所谓拔乎其萃也……有集卅卷”[8](P2358),有“诗集六十卷”[7](P317)。故在其年刚27(虚岁28),即登进士第⑥,以这样的年龄中举,是被时人视作年轻有为的——“在诸生为少俊”[9](P2294)。

杨牢的经籍文史之学,一是得益于家学传承,二是私学的养成。杨氏家学深厚,这在杨牢兄弟墓志中都有提及,“家世进士”[8](P2358);“王父讳稷,文行高于时而困于不遇;皇考讳茂卿,字士蕤,元和六年登进士科”[9](P2294)。杨牢兄弟也都曾就读于私学,杨牢参加科举考试,就是“始自乡荐”[8](P2358),而乡荐是指地方州县从私学选拔、考试诸生,取合格者,荐于礼部贡院参加科考;杨宇也是“有从师久不能辨者”[9](P2294),此“师”也当是私学之师。

综此,杨牢出身于关中高门之家,有着其时社会推崇的孝悌之德和文学之才,在“少俊”之年,就已登科为进士。正是杨牢家昔日的门第与他耀目的才华,引来了一个婚宦两全家族的联姻。

二、郑琼的出身和婚配

郑琼,依其夫杨牢为她撰写的墓志,出身于一个婚宦两全的高门之家:父系“荥阳人,当魏孝文时,族氏为山东第一,显于时固矣”;母系,“外祖赵郡李公”⑦[10](P2214)。父母两系均为唐时的头等士族——荥阳郑氏和赵郡李氏。但杨牢对郑琼本宗和外宗门第的这些记载,并不能从其他史料中得到佐证,所以暂时无从判断真伪。退而言之,不论真伪,这并不妨碍杨牢对夫人高门的认同,并以此为傲。

郑琼父母两系的从宦也同样显赫,祖郑侑,官至河中少尹(从四品下),父博古,在其病故时,任官盐铁司、殿中侍御史(从七品下),品级不高但职位清显。外祖李峦,官至户部尚书(正三品),外祖母何氏,受封息国夫人,母为何氏嫡出[11]。可见,郑琼的祖辈——祖父和外祖,任官都达到了高级职位。

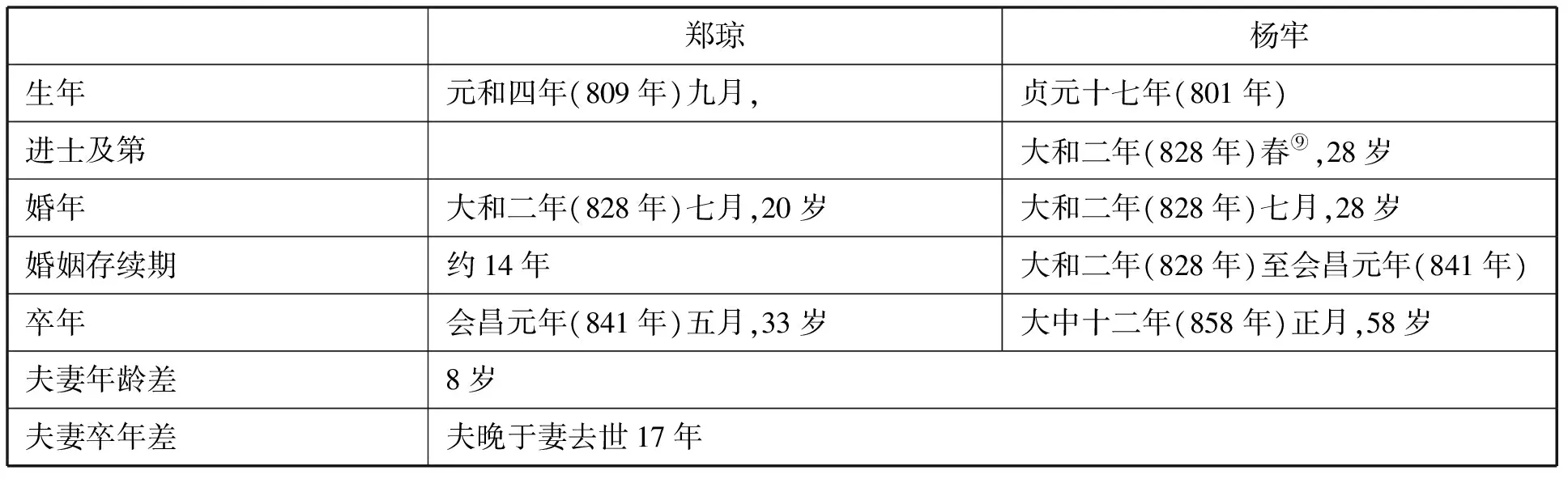

相比之下,杨牢的家世就要黯淡许多。首先,弘农杨氏虽也属高门士族,但它的声望无法与一流的山东士族高门相较。其次,杨牢父祖的仕宦也乏善可陈,“(曾祖)括,皇钟离令。祖稷,皇乡贡进士。考茂卿,皇进士及第、监察里行”[8](P2358),祖父连任官的资格都未取得,父亲所任的监察御里行也非正官。如此,郑琼父母选择杨牢为婿,家族背景当非考虑的重点,为说明这一问题,请先来看表1杨牢和郑琼的主要生平年代:

表1 杨牢和郑琼的主要生平年代(以虚岁计)⑧

依此,杨牢于大和二年(828年)春进士及第,七月完婚,也即这桩婚姻是在杨牢科举中第后促成的。这也就明确表明,郑琼家主要看中了杨牢的才华及未来仕途。当然,杨牢的“孝童”声名,或也是他们看中的德性之一。郑琼与杨牢的联姻,也体现了唐后期择婿重人物的特点。

三、杨牢的任官经历和人格特征

以事后的情况看,杨牢虽颇具才华,但仕途的发展,特别是后期,并不十分顺畅。关于唐代文官的理想仕进蓝图,赖瑞和在《唐代基层文官》一书中谈到:

中晚唐的基层文官当中,最成功、入仕条件最好的,是一个进士出身,又考中制科或博学宏词者。他往往先在京城任校书郎,然后通过他父执辈的世交关系,被某个相熟的节度使或观察使,辟为掌书记(最佳)、推官巡官(其次)。如果他没有考中制科或博学宏词,以致不能马上任正规京官或外官,则他先到幕府任巡官或推官(如韩愈),其实也很不错。

单就任官层次和年龄而言……校书郎、正字和赤、畿县尉,正是本书所论的基层官员,任官年龄约在二十五到三十五岁之间。……监察御史、殿中侍御史、拾遗、补阙、员外郎和郎中,可算是中层官员,任官年龄约在三十五到四十五岁之间。至于中书舍人、给事中、中书侍郎、中书令和宰相等,则属高官,一般年龄约在四十五岁以上[12]。

以此衡量,杨牢早期的仕途,确是循着这条唐代文官理想之路推进的:“及从时解褐,初授崇文馆校书,次任广文馆助教,次授大理评事,充兖海观察推官,又奏监察里行。□职于平卢节度,岁满□□□中侍□□充岭南节度使掌记……还归上京,□州□□□□朝一为著作郎,一为国子博士。”[8](P2358)但在杨牢去世时——他时年57岁,依照赖瑞的分析,他的理想职位应当是中央的如下之官:中书舍人、给事中、中书侍郎、中书令和宰相,但他仅止于外官的河南县令(正五品上),虽然从品级上,已达通贵之列,但其职任的重要与清浊,显然无法与那些理想高官职位相比。

单以杨牢的文学和吏干,他应当是有机会进达于中央紧要官的。关于他的吏干,其墓志记,在充任岭南节度使掌书记时,“所至裨补,正道斯行”;担任河南县令时,“故事有以□姓入军便为军吏者,上官特庇,牧宰不能追之。公下车搜访,悉补乡□□□朝廷大仰正直”,因此还受到了皇帝的褒赞:“古人能官,何以过也!”[8](P2358)所以,杨牢仕进的蹭蹬,必是事出有因。首先是他的性格。关于杨牢的性格,史书记“性狷急”[7](P317),也即心胸不宽、性情急躁、性格耿直。以现代心理学分析,这就是明显的神经质人格特征。现代心理学指出,高神经质个体倾向于有心理压力,不现实的想法、过多的要求和冲动,更容易体验到诸如愤怒、焦虑、抑郁等消极的情绪。他们对外界刺激反应比一般人强烈,对情绪的调节、应对能力比较差,经常处于一种不良的情绪状态下。而在杨牢身上,这些心理特点就多有反映。

如杨牢对待父尸,前面谈到,其父横死于镇州(今河北正定),其家则居于洛阳,他的兄长或是惧死,但两地相距遥远,也确会使人产生畏难情绪。但他面对这一难题,选择的是义无反顾,以超坚韧的意志,在隆冬时节,行走二千里山路,以至“委发羸骸”“冻肤皲瘃”而无悔,这的确是一种特殊人格的体现。但他的这种人格特征,也严重妨碍了其与上司和同僚的关系,“累居幕府,主人同列多不容”,这无疑对他的仕进会产生负面影响。而他对待死亡的态度,也是其神经质人格特征的写照:“在青州幕,奉使出,得疾,不诊脉服药而殒”[7](P317)。

因为性格而影响了仕途,但杨牢对自己的才华又相当自负,“时辈之中,所谓拔乎其萃也,其自负之心又愈于此矣”[8](P2358)。自认才华横溢、胜于众人,但又得不到上司的赏识和同僚的认可,这就导致了杨牢经常处于愤怒、焦虑、抑郁等消极情绪中,所以“其辞多怨恚”[7](P317)。

杨牢后期仕进的阻滞,或也与其妻郑琼和弟媳杜絪的去世有关,即他失去了官场的强力家族奥援。在此先介绍一下杜絪的情况。杜絪,出自京兆杜氏,相较于郑琼,杜絪的家族背景更为显赫:

祖杜黄裳 —— 妻赵郡李氏

父杜宝符 —— 妻清河崔洪女

姑杜黄裳女 —— 夫京兆韦执谊

姑杜黄裳女 —— 河东裴瀚

从祖杜黄裳杜亚 —— 范阳卢氏

与杜黄裳家族联姻的,几乎都是名门望族,杜絪之母更是来自山东第一高门清河崔氏。其家族的仕宦更是鲜夺,祖父任宪宗朝宰相;从祖亚,至官淮南节度使;姑丈韦执谊聪俊有才,进士擢第,应制策高第,年仅二十余,即拜右拾遗、翰林学士,并在顺宗朝任宰相;二伯胜,宣宗朝几致宰相,卒官天平军节度使⑩。

依照郑琼和杜絪的墓志,郑琼逝于会昌元年(841年),杨牢时年40岁,杜絪亡于两年之后(会昌三年,843年),杨牢时年42岁,他正处在赖瑞和所说的中层向上层发展的关键阶段。而如下面所分析的,郑琼和杜絪的去世,或许都是因为夫妻感情问题造成的,所以,她们的去世,可能对女方家族造成了一定伤害,由此而牵涉到了她们的配偶杨牢和杨宇兄弟。杨宇的仕途,或可对此推测作一旁证。

与其兄一样,杨宇也颇具才华:

及弱冠,好学,敏于文义六经微奥,有从师久不能辨者,反复机席间,心惟目想,已自晓解。又善属文,每下笔辙有新意锋彩明健,如摅霞振英,虽釰刀不拘,而理必归正。由是当时文士如李甘、来择辈,咸推尚之。时陇西李公名汉称最重,一见所作,遂心许不可破。明年,为礼部主司,果擢居上第,年方廿八,在诸生为少俊[9](P2294)。

杨宇的才华得到了其时文士和权臣的赏识,所以在当进之年,即中进士,与其兄一样,也是一个“在诸生为少俊”的例子。中进士后,杨宇的仕途起点也不低:“坎坎浮世,卑穷不伸,凡入仕一十八年,方至国子助教。”[9](P2294-2295)关于杨宇的仕进,这些文字其实也没有透露太多信息,但他的仕途起点,还是可以推测到的。杨宇28岁中举,入仕18年,去世时45岁,也就是他在登入科第后,是直接获得了官位,并未“守选”。按,在唐代,即使考中进士或明经,一般也需“守选”——等候三(进士)到七年(明经)左右,才能被分配到官职。杨宇的仕途起点虽然不错,但后期的仕进却出现了严重阻滞,在他去世时,为官仅至从六品上的国子助教,更令人费解的是,他的散品更低至从九品上的文林郎,位居文散官二十九阶的倒数第二阶。在其妻杜絪去世时,杨宇年36岁,也正处于中层向上层攀升的阶段,因而也不能排除杜絪去世的影响。

杨牢的人格特征,不仅妨碍了他的仕途,也严重影响了他夫妻感情及其妻郑琼的身体健康。

四、郑琼和杨牢的婚姻情感生活

郑琼的父母自认为女儿觅得了如意郎君,但事与愿违,因种种原因,郑琼在14年的婚姻生活中,都未能与夫君建立起恩爱、和睦的关系,也就是郑琼夫妻的婚姻生活并不幸福,这从杨牢为妻子撰写的墓志就可看出。在这一墓志的通篇文字中,对妻子的赞扬仅占极小的份量,像陈辞地称,“夫人自为杨氏妇凡14年,迁徙不暇,贫窭不怨……未报其勤,以至于此”[10](P2214),以及对妻子宽容接纳自己的别宅妇/幸婢的褒扬,另外的绝大部分内容,都是对妻子自闭性格、沉湎于自我的描述。

牢年三十,在洛阳,尝于外有子。既龀,夫人未之知,一旦为侍婢失语所漏,方甚愧恐。夫人曰:“久以君无男用,忧几成病,今则且愈当贺,奈何愧为?”因以锦缬二幅赏侍儿能言,不弃隔我子于外,蚤令知母恩。内此婢,遂收养之[10](P2214)。

杨牢的这位幸婢,其实就是一房别宅妇。所谓“别宅妇”,“是男人养在别处的、不合法的、一般瞒着妻子的情妇”,“‘妾’是法律上允许的、合法的、一般得到妻子同意的小老婆”,“传统习俗(特别是‘妒妇’们)阻挠纳妾,于是‘别宅妇’出现了”[13]。因“别宅妇”有可能对社会(户籍问题)和家庭(夫妻感情)造成双重影响,所以唐玄宗时,曾大禁过别宅妇。而杨牢的这位别宅妇,可能就对郑琼和杨牢的夫妻生活,产生过相当重要的影响。

依郑琼的墓志,杨牢30岁时,也即大和五年(830年),于洛阳与幸婢产子;而郑琼在会昌元年(841年)33岁离世时,长女“李方九岁”[10](P2214)。以此推算,女李当出生于大和七年(833年),此时郑琼24岁,距成婚已有5 年;而女李小庶子3岁,也即幸婢的怀妊,是在杨牢与郑琼结婚的次年。我们即使假定杨牢“初授崇文馆校书,次任广文馆助教”时,身居长安,而郑琼在洛阳;或其后杨牢于洛阳任官,而郑琼留于长安,但他每年也是有假期,并可以返家团圆的。关于唐代内外官的长假日,其时的《假宁令》规定:

诸元正、冬至并给假七日(节前三日,节后三日),寒食通清明给假四日,八月十五日、夏至及腊各三日(节前一日,节后一日)……内外官五月给田假,九月给授衣假,分为两番,各十五日[14]。

即使在当时的交通条件下,7天尚不方便往返,15天则是在可返家时间内的。况且,唐代官员宦游时,一般是携家带眷的,像赴任岭南节度掌书记的李翱,其妻还在半路的衢州产下一女。所以,比较合理的解释是,杨牢与郑琼的感情一直不甚和睦,特别是在初婚的前几年时间里,夫妻的感情更是寡淡,所以在他宦游时,并不经常携郑琼同行,这也由郑琼去世的情况得到证明。郑琼逝于洛阳康俗里的家中,而其时杨牢正担任兖海沂密等州都团练观察等使下的推官,任官地为沂州(今山东临沂),其时的夫妻二人也处于分居状态。夫妻经常是两地生活,那么杨牢的私生活,也就不在郑琼的视线内了,所以也才有了“(庶子)既龀,夫人未之知”的后话。

而问题是唐人纳妾是比较普遍的,杨牢完全可以以正当的方式纳妾或幸婢,而不必私养别宅妇,并由此而产生“愧恐”,杨牢自己都认为,郑琼并非悍妒之妻,事实也证明确实如此,也即来自妻方的纳妾、幸婢压力,也并不存在。如此,杨牢就当对郑琼另有所忌。实际上,杨牢忌惮的并不是其妻郑琼本人,而是她的家族背景。前面谈到,唐人做官是需要政治奥援的,像科举的温卷、官位的迁转——以父执辈的世交关系谋得节镇的官位,等等,都需要朝中有人援助,而杨牢以郑琼为妻,除了她的门第外,最重要的还是需要获得其内、外族高官族人的支持与提携,所以他不想与郑琼及其族人交恶。

但杨牢对郑琼又实在无法建立起感情,而且以他偏狭的性格,也不会就此作太多改变。在郑琼以不妒之德“纳此婢”后,杨牢对妻子的感情或稍有改善,这也算是他对郑琼宽容柔顺的回报,所以其后与郑琼又相次产下了三女。但正妻与幸婢的矛盾还是存在,而且还是在同一屋檐下存在着。关于唐人与妻、妾的生活和感情,陈尚君先生指出:

因为妻有其位而备于礼,既是家族荣耀的象征,又是道德礼仪的楷模,而妾则出身卑微,仅以色艺事人,大致可以借用前人论词的话来概述,即妻庄而妾艳,在家庭中分别担负各自的角色。从唐人墓志中,还很难深入地了解他们私人生活的具体状况,但可以有充分的理由相信,男子的性需求更多地会在妾的一方得到满足[16]。

这不但可以解释郑琼5年未生育的原因,还可说明郑琼、幸婢与杨牢的情感关系。杨牢的墓志显示,在他去世时是有两子的——“遗命二子”,这个次子或也是这位幸婢所生,而且还是在进入杨家、与郑琼阖宅共处时所生。

在幸婢依然是丈夫身心第一寄托的情况下,郑琼的感受又如何呢?我们再来看她的墓志:

夫人性闲默澹重,不喜华饰,每亲戚会集,以一出户犹登山涉江。在夫家凡十四年,于晨夕侍问,鲜及庭砌,未尝出行。去家仅逾年,夫人之姊既寡,告别适淮海,以车舆召夫人,语分离。夫人辞曰:“某闻妇人送迎不出门,见兄弟不逾门,今姊虽远诀,且束于圣人之教,不得尽私爱,不敢往。”其姊竟不能强。遂就其家而诀去[10](P2214)。

郑琼不喜交际、过着人际关系中的“孤独世界”,性格悲观,神经质。依据夫妻心理学的分类,她与杨牢完全符合“沉默寡言型”的自闭式夫妻关系,而在人际交往中,这种交往方式最为消极,“这种将自己闭锁起来的方式,在和他人相处的时候,通常都是处于被动的地位”。交往中产生自闭的原因有很多,其一是自尊心的低落与自卑,因而会出现无法与别人交往的情形,从而呈现一种儿童性自我状态,也即“面对精神上的痛苦、纠纷的时候,为了保护自己,会采取儿童时代的防御手段。当儿童遭遇精神上的痛苦的时候,他们学会将身体、心理封闭在自己的壳中,来保护自己的安全”[17](P24-28)。依照杨牢的看法,郑琼的沉默寡言和自闭,是源于她固有的性格,“性闲默澹重,不喜华饰”;但以郑琼的心路分析,她在本家时或许是内向、敏感的,但自闭应是在婚后出现的,因为在她“去家仅逾年,夫人之姊既寡,告别适淮海,以车舆召夫人,语分离”,她是坚持不往,她们姊妹一同长大,姊姊当深知她的性格,如果在本家时她就是自闭的,她的姊姊理当不会产生“以车舆召夫人”的想法的。

郑琼婚后产生自闭,当是诸多无奈现实造成的,如无子,但更重要的,还是丈夫的情感不在自己身上。夫妻心理学指出,“性是你表现你的爱的一个途径”,“不论我们怎么‘说’,行为语言永远不能装假。言语的说谎太容易,但要控制你的身体使它说谎,却太难”[17](P130)。郑琼是敏感的,在她的一生中,或与丈夫身处两地,或虽同居一个屋檐下,但丈夫另有所爱,对此,她都心知肚明,她只能“将身体、心理封闭在自己的壳中,来保护自己的安全”。

得不到丈夫的爱,会使妻子产生悲观情绪,郑琼也是这样,对此,她的墓志记:

然性本悲怯,每自疑不寿,固云:吾年七岁时,在京城中,有以《周易》过门者,先夫人为吾筮之,遇乾之剥,以吾之寿不能过三十。由是以佛道二教,恳苦求助。因衣黄食蔬,三元斋戒,讽《黄庭》《道德经》,余日则以《金刚》《药师》《楞伽》《思益》为常业,日不下数万字。晦朔又以缗钱购禽飞,或沉饭饱鱼腹。以是恳急,因致愁惑。又恶闻哭声。及丕吉□语,常令小儿持笔,题其户牖岩壁之上,为大吉长寿字,每一览之则暂喜,如违客得家信。庚申年,夫人尝得疾,服药未效,因自以《焦氏易林》筮之,遇中孚辞,既恐惑,因多恶梦,既逾年而终[10](p2214)。

依杨牢所说,郑琼的悲观情绪,主要来自幼时母亲为她卜筮所带来的心理压力,更来自她对自己寿命的担忧,这或许是诱因,但更深层次的原因,还是得不到丈夫的爱,这从郑琼阅读并以之占卦的《焦氏易林》,就可推断。《焦氏易林》是汉代流传下来的一部《易》学著作,它描写了众多的妇女人物与形象,也展现了这些妇女的情感世界,智宇晖对此的研究显示:

作者为了形象喻示卦象的含义,以现实人生和情感现象作为取喻之源,却不经意中展现了女性丰富的生活世界。在女性的情感领域,她们的等待与孤独成为作者反复表现的一个方面,而缺乏对幸福快乐层面的关注,这样无意中透露了封建时代女性情感世界的一个主导性特征:无助与无奈[18]。

这实际就是郑琼婚姻情感的写照,她虽然在庶子童年前,并不知道他及其生母的存在,但以她的敏感,丈夫的心与身的向背,她是完全能够揣测、体会到的,所以,她也是在等待与孤独、无助与无奈中度日的。《焦氏易林》的这种女性观,正契合了郑琼夫妻生活中的悲观感受。

婚姻中第三者的介入,不但会影响妻子的情绪,可能还会损及妻子的健康,致其气郁而罹疾,因唐代的相关医案有阙,我们就选取3个明代医案,来对此进行说明,它们来自明代著名女医谈允贤的医著《女医杂谈》:

病例1:“一妇人年四十三岁,其夫因无子娶一妾,带领出外,妇忧忿成疾。”[19](P2-3)

病例2:“一妇人年五十六岁,得患,嗝气半年,诸药不效,某询其故,云因夫贵娶妾,忧忿成疾。”[19](P12)

病例3:“一夫人年三十二岁,生四胎后,十年不生,因无子,甚是忧闷,某询其故,乃因夫不时宿娼。”[19](P13)

这3位妇女或因丈夫纳妾,或因丈夫眠花宿柳,而“忧忿成疾”。同样的感受,还来自于一位更知名的才女王端淑(1621—1701年),她有一首诗的题目就是《甲申春,予脱簪珥为(夫)睿子纳姬,暱甚,与予反目》,此诗描述了她出资为丈夫纳妾,而丈夫却对聪明可人的陈姬疼爱有加,并与她反目,这使她不但极生郁闷,而且生活在被弃的恐惧与绝望中,“捐弃应知难复旧,徘徊寂寞伴凄风”[20]。当然,中国传统社会的婚姻制度就是一夫一妻多妾,妾的普遍化与合法化,已使很多嫡妻对此习以为常,并予正面接纳。但以人性的正常反应,妾的存在无疑会对嫡妻造成负面影响,这是不争的事实,只是因人而异、程度有别而已。

再回到郑琼,虽然她对丈夫的别宅妇予以了极大的宽容与不妒,但她的内心感受,或与这4位女子无异。郑琼在33岁的韶华之年就去世了,其或许就是长期忧忿郁结、健康日渐糟糕的结果。我们再举两个唐代的案例:

例1:李顼妻卢氏。李顼,名相李绛次子,卢夫人虽门第颇高,但父祖为官不显。卢夫人13岁出嫁,“嫁二年而寒暑为恙,若心智眩悸,然故常膳由减,步履微艰”[21],19岁即离世。卢夫人在婚后身体的迅速转衰,或与李顼之妾章四娘的存在有密切关系,这从卢夫人和章四娘的墓志可以看到。卢夫人的墓志为娘家人所写,而章四娘的墓志则出自李顼之手,“更重要的是,志中有句如‘顼主章氏十有二载,至于情义,两心莫辩。衔涕编录,万不纪一’,十足是恋人的口吻”。陈弱水先生对卢夫人的夭逝,提出过疑问:“卢氏的婚姻可能并不美满,她所谓的身体长期不佳,到后来归返本家,是不是都跟无法与丈夫建立紧密的关系有关?”[22]答案当然是肯定的。

例2:唐思礼妻王太真。唐思礼在给亡妻所撰的墓志中称,王夫人“幼德敏慧,丽质天成。容止毕修,婉淑有裕”,“善于音律,妙鼓胡琴”,德、貌、才俱佳,并能极尽为妻之“淑德”,特别是“又有女奴,每许侍余之栉。以己之珍玩之物,俾自选以宠与之,其宽容柔顺卹下如此也”。这种看似不妒的态度,或是因为王太真自己的多年无子,“夫人来归余室,周七年矣。或曰:嗣事甚严,宜有冢子。于是祈拜佛前,志求嫡续”,她最终产下一子,但“不育,夫人方在蓐中,而伤惜之情,不觉涕下。三更,夫人无疾,冥然而终于河中府官舍”。在她去世时,有庶出的“一男曰丑汉,今七岁,一女曰遂娘,始三岁”[23]。在王太真婚姻生活的7年中,长时间面对的是自己的无子和“女奴”的得宠与产育,王夫人原本“依归佛”,她或也以这种方式寻求精神和情感的解脱,但最终还是在23岁,因产子问题“忧忿成疾”而终。

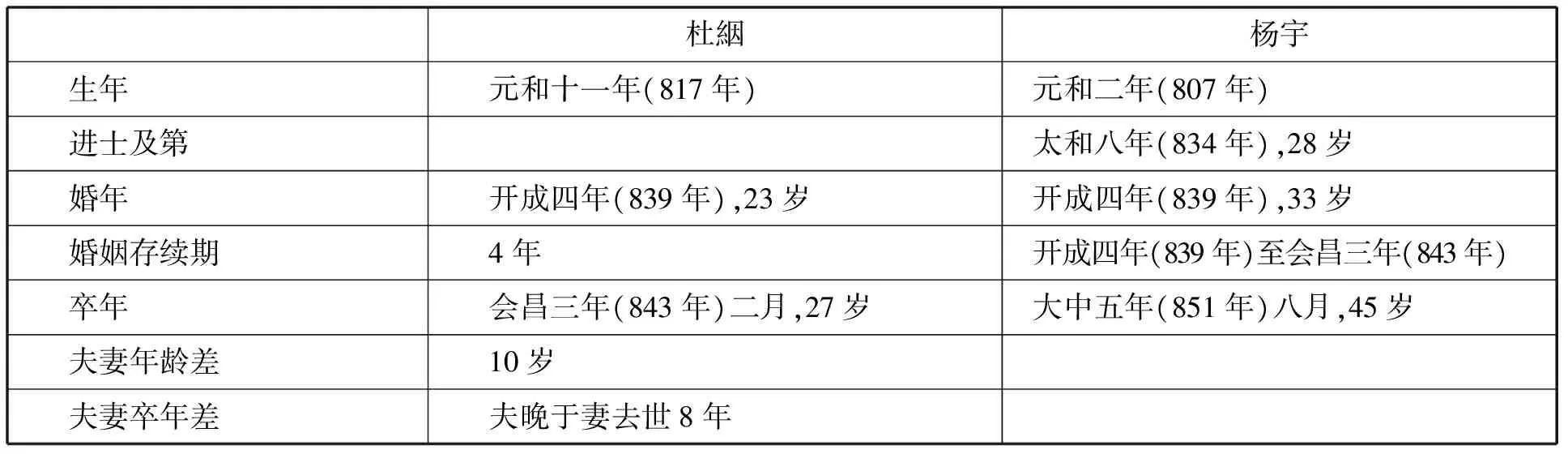

表2 杨宇和杜絪的主要生平年代(以虚岁计)

杜絪于开成四年(839年)、23岁时嫁给杨宇,会昌三年(843年)27岁去世,生一女周,时年两岁;杨宇大中五年(851年)去世,此女10岁,同时,“他出二男,长者甚愚不可齿。次曰阿门,性仁敏,九岁临丧,有哀节”[9](P2295),如此,这位长男至少已有10岁或以上了。由此看,杜絪婚姻中的人际关系也同样复杂,她与丈夫的情感中间,同样有第三者的存在。而这样的夫妻关系,或也促使她与本家的关系一直很亲近,在杨宇为妻子撰写的墓志中,仅有60字来形容杜絪的为妇、为媳、为母之德,但却有131字来描述她与本家父母的至亲关系,在杜絪成婚后的生活中,本家与夫家孰轻孰重,从这里就可见一斑。

作为娣姒的郑琼和杜絪,生活中交集的时间并不长,杜絪于开成四年(839年)与杨宇结婚,进入杨家,而郑琼在两年后的会昌元年(841年)就去世了。虽然如此,两娣姒应当是有所交往的。按,郑琼于会昌元年逝于东都康俗里,两年后,杜絪终于洛阳的尊贤里,在两位女子生命的最后阶段,都生活在东都洛阳,她们并未阖族共居,但两家的距离并不远,康俗里与尊贤里都位于洛阳城南,康俗里居定鼎门街东第四街从南第二坊,尊贤里则在长夏门东第二街从南第二坊,两坊间仅隔另两坊。另外,在郑琼去世时,杨牢的母亲也在东都,“(长女)李方九岁,枕其尸,哭绝良久,有如天成。祖母怜其哀,恐至毁灭,遂命置他室”[10](P2214),杨牢的母亲或许是在儿媳去世时,暂往杨牢家协助处理丧事的,平时还是跟随次子杨宇生活,也就是杨牢诗中所说的,“尔养晨昏我远游”。婆母在,儿媳定当按时前往问安,所以,婆母在杨宇家时,郑琼自当前往。这样,婚姻并不幸福的郑琼、杜絪两娣姒,或许会对自己的婚姻感受有一些交流,也以此暂时排解一下心中的郁结。

五、赘语

在《论缠足的起源》一文中,高彦颐先生就文化史的特点指出:“文化史并不仅是引入新的课题或拓展史料;它更是转变历史的目的和历史学家的自我认知。文化史并非是对历史真理和确定性的研究,它更多的是在于解释和商讨的过程:在文字和实物,现在和过去,历史学家和历史话题之间。对于缠足起源的探讨,与对其他历史话题的研究一样,它的最终分析是为了探讨未知的和不可知的。”[24]本文就是循着文化史的这一思路撰写的,特别是对男性书写与女性体验之间的缕析,以不同时期妇女同理心所作的分析,都是本文所作的尝试。笔者希望通过对郑琼情感世界的分析,提出一种在女性史料缺失时,考察妇女自我感受的路径。文中所作的探讨不是结论,只是就这个问题所作的一种解释和商讨而已。

注释:

① 特别感谢“中国古代社会性别史原典选读”一课的所有老师与同学,特别是张绍峰和段舒扬两位同学。

② 在琼·斯科特提出的社会性别理论的第一命题中,四个构成之一就是“主观认同”,她强调,“历史学家们应该研究性别认同内容构成的方式”(《性别:历史分析中一个有效范畴》,刘梦译,载李银河主编的《妇女:最漫长的革命》,北京:三联书店,1997年,第168-169页)。

③ 像著名的《女论语》,对其争论就极多。参见拙著《中国古代妇女史研究入门》,北京大学出版社,2014年,第106-108页。

④ 所谓“同理心(empathy)”,是指一个客体人性化的过程,即感觉我们自己进入别的东西的过程,又叫做换位思考、神入、共情,指站在对方立场设身处地思考的一种方式。

⑤ 目前对郑琼、杨牢夫妇的研究,主要侧重于生平和文学成就。参见周晓薇的《杨牢进士及第年分辨证》,《陕西师范大学学报·哲社版》1996年第1期,第41页;王七一、周晓薇的《唐代书目补遗二十四种》,《渭南师专学报(社科版)》1993年第1期,第44-45页;胡可先的《出土文献与唐代文学史新视野》,《文学遗产》2005年第1期,第47-59页;顾纪忠的《杨牢考》,《阜阳师范学院学报·社科版》2007年第1期,第39-40页;张海燕的《唐荥阳郑琼墓志释文校补》,载邓章应主编的《学行堂语言文字论丛》第4辑,2014年,第201-214页;曹圆的《唐代诗人墓志丛考》第二章第二节,复旦大学硕士学位论文,2008年,第40-41页。

⑥ 传统史料记杨牢于18岁进士及第,据周晓薇的辨证,其当是虚岁二十八岁中第。见周文《杨牢进士及第年分辨证》,《陕西师范大学学报·哲社版》1996年第1期,第41页。

⑦ 以下对郑琼墓志的引用,参考了张海燕的《唐荥阳郑琼墓志释文校补》一文。

⑧ 本表主要依据郑琼和杨牢夫妻墓志的记载,并加以推算而成。

⑨ 唐代科举放榜时间一般在二月,但也有早到正月、晚到三月的情况。参见吴宗国的《唐代科举制度研究》,辽宁大学出版社,2010年,第61页。

⑩ 以上部分参考了王力平的《中古杜氏家族的变迁》,商务印书馆,2006年,第168-172页。

[ 1 ] 孙康宜.老领域中的新视野——西方性别理论在中国古代文学研究中的探索和突破[A].张宏生.明清文学与性别研究[C].南京:江苏古籍出版社,2002.959.

[ 2 ] Alf Ludtke.Introduction[A].TheHistoryofEverydayLife[C].New Jersey: Princedon University Press , 1995.Ⅷ.

[ 3 ] 薛巍.小数据的挖掘方法[J].三联生活周刊,2017,(17):148-149.[ 4 ] 钱穆.略论魏晋南北朝学术文化与当时门第之关系[A].中国学术思想史论丛(三)[C].台北:东大图书有限公司,1977.171.

[ 5 ] 欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.4291.

[ 6 ] 全唐诗(九)[M].北京:中华书局,1999.6599.

[ 7 ] 王谠. 唐语林[M].周勋初,校证.北京:中华书局,1987.

[ 8 ] 李纫.唐故河南府河南县令赐绯鱼袋弘农杨公(松年)墓志铭并序[A].周绍良.唐代墓志汇编[C].上海:上海古籍出版社,1992.

[ 9 ] 杨牢.唐故文林郎国子助教杨君墓志铭[A].周绍良.唐代墓志汇编[C].上海:上海古籍出版社,1992.

[10] 杨牢.荥阳郑夫人墓志铭[A].周绍良.唐代墓志汇编[C].上海:上海古籍出版社,1992.

[11] 韩愈.息国夫人墓志铭[A].韩愈,马其昶,校注,马茂元,整理.韩昌黎文集校注[C].上海:上海古籍出版社,2014.484-485.

[12] 赖瑞和.唐代基层文官[M].北京:中华书局,2008.10.

[13] 黄正建.唐代“别宅妇”现象小考[A].邓小南.唐宋女性与社会[C].上海:上海辞书出版社,2003.253,259.

[14] 仁井田陞.唐令拾遗[M].长春:长春出版社,1989.661.

[15] 长孙无忌,等.唐律疏議[M].刘俊文,点校.北京:中华书局,1983.

[16] 陈尚君.唐代的亡妻与亡妾墓志[J].中华文史论丛,2006,(2): 55.

[17] 柏桦.夫妻心理学[M].北京:西苑出版社,1999.

[18] 智宇晖.《焦氏易林》中女性形象的文化意蕴[J].齐鲁学刊,2012,(4):111-114.

[19] 谈允贤.女医杂言[M].北京:中医古籍出版社,2007.

[20] 王端淑.映然子吟红集[M].清刻本.42.

[21] 周绍良,赵超.唐代墓志汇编续集[M].上海:上海古籍出版社,2001.912.

[22] 陈弱水.隐蔽的光景:唐代的妇女文化与家庭生活[M].桂林:广西师范大学出版社,2009.253.

[23] 唐思礼.亡妻太原王夫人墓志铭[A].吴钢.全唐文补遗(第三辑)[C].西安:三秦出版社,1996.250.

[24] Dorothy Ko.SearchFootbinding’sOrigins[A].邓小南.唐宋女性与社会[C].上海:上海辞书出版社,2003.409.

(责任编辑 鲁玉玲)

Women’s Self-Perception: Zheng Qiong and Yang Lao’s Conjugal Feelings and Marital Life

LI Zhi-sheng

(Peking University, Beijing 100871, China)

Self-perception is important content in Gender theory and a useful tool to measure women’s marital feelings. The research of women’s self-perception might change fixed views of some historical topics. Acquisition of women’s self-perception often comes from female writings. However, women rarely wrote in the T’ang Dynasty, thus leaving us some documents hard to tell real or faked. Therefore, women’s self-perception is a tricky area in women’s studies of the T’ang period because of scarce materials. The article chooses a couple Yang Lao and Zheng Qiong to analyze their marital feelings, especially Zheng Qiong’s psychology and feelings. The article would like to provide a new method for studying women’s self-perception when female historical materials are scarce. The discussion is less a certain conclusion than an interpretation or proposition from a cultural historical perspective.

self-perception; female documents; empathy; cultural history; conjugal feelings

2017-07-03

李志生(1962—),女,北京大学历史系副教授,主要从事中国妇女史、唐代社会史研究。

C913.13

A

1008-6838(2017)05-0052-10