秦漢行政文書中的“謾”字及相關問題*

劉樂賢

從文獻記載看,“謾”字在秦漢時期是一個用來表示欺蒙官府的行爲或罪名的法律用語。《晉書·刑法志》述及曹魏《新律》十八篇的來歷時説,舊律“《賊律》有欺謾、詐僞、踰封、矯制,《囚律》有詐僞生死,《令丙》有詐自復免,事類衆多,故分爲《詐律》”。①* 本 文是國家社科基金重大項目“先秦兩漢訛字綜合整理與研究”(15ZDB095)的階段性成果。 房玄齡等:《晉書》,中華書局1974年,第924頁。沈家本、程樹德等前輩學者在輯録漢律遺文時,就專門列有以“謾”或“欺謾”爲題的條目。②沈家本:《漢律摭遺·賊律二·欺謾》“謾”,《歷代刑法考附寄簃文存》,中華書局1985年,第1436頁;程樹德:《漢律考三》“欺謾(賊律)”,《九朝律考》,中華書局1963年,第54頁。近百年來由於大量簡牘材料的出土,一些秦漢時期的律令已相繼重見天日。在目前所見秦漢律令簡牘中,“謾”字也被用來表示欺蒙官府的行爲或罪名。其中最爲明顯的一例,出現在張家山漢簡《二年律令·賊律》的12號簡當中:“諸上書及有言也而謾,完爲城旦舂。其誤不審,罰金四兩。”③張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》,文物出版社2001年,第8、135頁。此外,從居延新簡EPF22∶416號“□言、不敬、謾、非(誹)、大不敬,在第三,卷五十”、④張德芳:《居延新簡集釋(七)》,甘肅文化出版社2016年,第288、522頁;參看劉鳴:《居延新簡所見的一條律令目録》,《咸陽師範學院學報》2015年第3期,第26—29頁。金關漢簡73EJT37∶1429號A面“辭謾若令辭者罰金一斤”兩段文字中,⑤甘肅簡牘博物館等:《肩水金關漢簡(肆)》中册,中西書局2015年,第217頁。也可以看出漢代確有“謾”這一罪名。應當承認,目前所見秦漢律令簡牘雖然已經不少,但仍不足以反映秦漢時期律令的全貌,相信隨着考古工作的發展,以後還會有機會見到更多涉及“謾”字的秦漢律令簡牘。

與秦漢律令一同出土的,還有許多同一時期包括司法文書在内的各種行政文書。“謾”字在這些行政文書特别是司法文書中的出現頻率明顯高於上述律令簡牘,而且有時因爲寫法比較特别,其釋讀不免存在疑慮或争議。而秦漢行政文書中“謾”字與“詑”字的交替使用情況,也同樣值得注意。因此,特寫這篇小文進行討論,希望能爲閲讀秦漢行政文書的學者提供參考。

一、秦及西漢行政文書中的“謾”字①

西北漢代邊塞遺址出土的簡牘中也有一部分是東漢前期的簡牘,但爲敍述方便,本文將西北漢代邊塞遺址發現的行政文書都放到西漢行政文書中介紹,特此説明。

目前所見用“謾”字表示罪行或罪名的秦簡,只有里耶秦簡一種。在里耶秦簡的一件行政文書裏面,兩次出現了“謾”字:

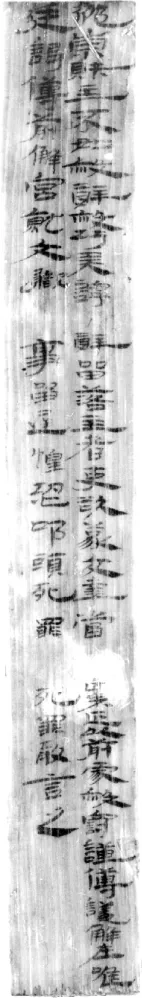

卅年九月丙辰朔己巳,田官守敬敢言之:廷曰:“令居貲目取船,弗予,謾曰亡,亡不定言。論及讂,問不亡定。謾者訾遣詣廷。問之,船亡審。漚枲,迺甲寅夜水多,漚流包船,船繫絶,亡,求未得,此以未定。史逐將作者汜中。”具志已前上,遣佐壬操副詣廷,敢言之。②照片見湖南省文物考古研究所等:《湖南龍山戰國——秦代古城一號井發掘簡報》,《文物》2003年第1期,第30頁圖二四:左1;湖南省文物考古研究所等:《湘西里耶秦代簡牘選釋》,《中國歷史文物》2003年第1期,封二:左1;湖南省文物考古研究所:《里耶發掘報告》,嶽麓書社2007年,彩版三十四:左1。釋文及標點,主要參考馬怡:《里耶秦簡選校》,《中國社會科學院歷史研究所學刊(第四集)》,商務印書館2007年,第153—155頁。(9-981A)

簡文所載事件發生在秦始皇三十年。簡中“謾”字與上述秦漢律令中的“謾”字用法完全一致,是表示欺騙或欺瞞的意思。

目前所見用“謾”字表示罪行或罪名的西漢行政文書,主要有張家山漢簡《奏讞書》及居延漢簡中的一支殘簡。在張家山漢簡《奏讞書》的案例二二中,兩次出現了“謾”字:

詰訊女、孔,孔曰:買鞞刀不智(知)何人所,偑(佩)之市,人盗紺(拑)刀,即以鞞予僕。前曰得鞞及未嘗偑(佩),謾。詰孔:何故以空鞞予僕,謾曰弗予?雅佩鞞刀,有(又)曰未嘗?孔毋解。③張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第71、229頁。(218-220)

簡文所載事件發生在秦王政六年。①參看張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第229頁注釋一。李學勤:《〈奏讞書〉解説(下)》,《文物》1995年第3期,第37—42頁,後以《〈奏讞書〉續論》爲名收入氏著《簡帛佚籍與學術史》,江西教育出版社2011年,第212—221頁。簡中“謾”字與上述秦漢律令中的“謾”字用法完全一致,是表示當事人供辭不實或有意欺騙。

在居延漢簡中的一支殘簡裏面,也出現了“謾”字:

謾論。臣充光昧死再拜以聞。②簡牘整理小組:《居延漢簡(壹)》,(臺北)中研院歷史語言研究所2014年,第208頁。(67·40)

這大概是漢代一件上奏文書的殘文。簡中“謾”字出現在“論”字的前面,明顯是指罪名,其用法與上述秦漢律令中的“謾”字也完全一致。

從照片看,上引秦漢簡牘中的“謾”字是其常見寫法,釋讀時没有任何疑問,故此處不必細論。③這些“謾”字所从的“曼”旁,其中有的因在上端加有一點,以致早期研究簡牘的學者出現誤釋,于豪亮先生曾作過辨析。參看于豪亮:《釋漢簡中的草書》,載《于豪亮學術文存》,中華書局1985年,第284—285頁。下面需要稍加留意的,是一個雖然用法與上述“謾”字一致,但寫法與上述“謾”字存在差異的字。這個字一般被隸定爲“䜢”,在里耶秦簡中就已經出現過:十二月戊寅,都府守胥敢言之:遷陵丞膻曰:少内巸言冗佐公士僰道西

里亭貲三甲,爲錢四千卅二。自言家能入。爲校□□□謁告僰道受責。有

追,追曰計廿八年□責亭妻胥亡。胥亡曰:貧,弗能入。謁令亭居署所。上

簡文有“追曰計廿八年”字樣,可見所載事件應發生在秦始皇二十八年或秦始皇二十八年之後。《里耶秦簡牘校釋》注釋“䜢”字時説:

䜢,字亦見于《奏讞書》案例一七的112、119號簡,整理小組以爲“謾”字

之訛。今按,此字可能從言從慢省,爲“謾”字異構,欺瞞的意思。⑤陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第1卷)》第45頁。

如《里耶秦簡牘校釋》所引,張家山漢簡《奏讞書》案例一七的第112、119號簡中都有“䜢”字。第119號簡中“䜢”字的字跡較爲清晰,其所在前後簡文是:

詰毛:毛笱(苟)不與講盗,何故言曰與謀盗?毛曰:不能支疾痛,即誣講,以彼治罪也。診毛北(背)笞紖(䏖)瘢相質五(伍)也,道肩下到要(腰),稠不可數,其(臀)瘢大如指四所,其兩股瘢大如指。騰曰:以毛䜢〈謾〉,笞。它如毛。銚曰:不智(知)毛誣講,與丞昭、史敢、賜 論盗牛之罪,問如講。昭、敢、賜言如銚,問如辤(辭)。①張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]:釋文修訂本》,文物出版社2006年,第101頁。照片見張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第62頁。(117-120)

張家山二四七號漢墓竹簡整理小組很早就已經從上下文推測出,第119號簡中所謂“䜢”字(局部照片見圖二)的意思應當與“謾”字一致。他們起初將該字隸定作“”,以爲“”是“謾”的錯寫。②張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第222頁。後來,他們又將此字改隸作“䜢”,以爲“䜢”是“謾”的錯寫。③張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]:釋文修訂本》第101頁。稍後出版的《二年律令與奏讞書》,也將此字隸定作“䜢”。④彭浩、陳偉、工藤元男主編:《二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海古籍出版社2007年,第360頁。

第112號簡出土時已有殘損,整理報告刊出的照片不甚理想,整理者對該簡的釋讀也不盡準確,以至於在他們所做的釋文中找不到“䜢”字:

毛改曰:誠獨盗牛,初得□時,史騰訊毛謂盗䘖牛,騰曰:誰與盗?毛謂

獨也,騰曰非請(情),即笞毛北(背)可六伐。居(?)⑤張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]:釋文修訂本》第101頁。

稍後出版的《二年律令與奏讞書》根據重新拍攝的紅外綫照片,將整理者的釋文訂正爲:

毛改曰:誠獨盗牛。初得時,史騰訊,毛䜢謂盗䘖牛。騰曰:誰與盗?毛謂獨也,騰曰非請(情),即笞毛北(背),可六伐。居⑥彭浩、陳偉、工藤元男主編:《二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》第359頁。該書在“史騰訊,毛䜢謂盗䘖牛”後,還有如下注釋:

原釋文作“史騰訊毛謂盗䘖牛”。據紅外綫影像,“毛”下有一字,與一一九號簡“毛”下一字同。一一九號簡此字原釋爲“”,以爲“謾”字之訛。今

按:字從“言”,當釋爲“䜢”,可能是“謾”字之訛,也可能讀爲“諼”,欺詐義。①彭浩、陳偉、工藤元男主編:《二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》第362—363頁。

《二年律令與奏讞書》對第112號簡的釋讀後出轉精,可從。據此,第112號簡中也有“䜢”字。

“䜢”字古書少見,只能在字書中查到。《廣韻·阮韻》:“䜢,䜢搏,很戾。”②《宋本廣韻》,北京市中國書店1982年,第260頁。這樣的用法,與上引里耶秦簡、張家山漢簡的内容明顯不合。也就是説,上引兩種簡文中的“䜢”字,并不是見於字書的那個表示“很戾”義的“䜢”字。從里耶秦簡、張家山漢簡《奏讞書》的上下文看,此“䜢”字的用法應與“謾”字一致。至於該字與“謾”字的具體關係,學者們的看法尚不完全一致。張家山二四七號漢墓竹簡整理小組等將它看作“謾”的訛寫,《里耶秦簡牘校釋》以爲它可能是“謾”字的異構,都是將它與“謾”字直接掛鈎。《二年律令與奏讞書》猜測它還可能是“諼”的通假,則是將其當作“謾”的近義詞看待。

從秦漢文字的實際情況看,“曼”、“憲”二字的寫法有時十分接近甚至不易區分,故我們贊成將“䜢”看作“謾”字的訛寫或異構的意見。下面,試就此作一些簡略説明。

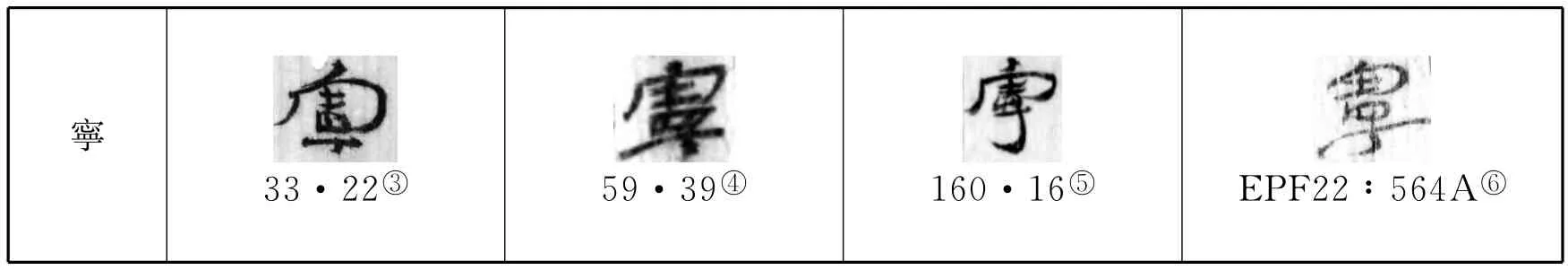

根據《説文解字》的分析,“謾”字是“从言,曼聲”。③許慎:《説文解字》,中華書局2013年,第48頁。它的聲符“曼”字,《説文解字》分析爲“从又,冒聲”。④許慎:《説文解字》第58頁。而“憲”字,《説文解字》分析爲“从心,从目,害省聲”。⑤許慎:《説文解字》第217頁。“憲”字上部所謂“从目”和“害省聲”的部分,可以隸定爲“□”。從字形結構看,“曼”字是上“冒”下“又”,“憲”字是上“□”下“心”,二者區别明顯。但是到秦漢時期,“曼”字的上部即所謂“冒”的部分,其頂端往往可以加點,其中間的兩横之間有時也可以加一豎筆;而“憲”字上部“□”的中間部分,秦漢時期也常常可以省去一横;“憲”字上部的一點,秦漢時期有時也可以省去。這些變化的結果,使得“曼”、“憲”二字的上部出現混同(參看表一),兩字因而存在訛混的可能。⑥已有學者對此作過分析,具體説法與本文略有差異。參看劉玉環:《秦漢簡帛訛字研究》,中國書籍出版社2013年,第159頁。從這一角度考慮,張家山二四七號漢墓竹簡整理小組等將“䜢”看作“謾”的訛寫,是有道理的。

表一 漢代出土文獻中“曼”、“憲”上部混同例

不過,如果從字形結構分析,似乎還可以對“謾”寫作“䜢”作另一種解釋。如上文所説,秦漢時期“憲”字的上部與“曼”字的上部有時可以寫得完全一樣。所以,簡文所謂“䜢”字的右邊,其實也可以隸定作从“冒”的“”字,⑦如上文所説,“憲”字有時也可以寫作類似的“”形,其“心”旁以上與“冒”同形的部分,應看作是“□”的訛變。并分析爲“从心,冒聲”。如果相信《説文解字》“曼”字是“从又,冒聲”的分析,則完全可以將此一“从心,冒聲”的偏旁看作“从心,曼聲”的“慢”字的異體。因此,《里耶秦簡牘校釋》將簡文所謂“䜢”字分析爲从言从慢省,將其看作“謾”字異構,是很合適的。李家浩先生也曾説過,戰國秦漢文字中“憲”字所从的“□”旁,有時寫得與“曼”字的上部“冒”一樣;而漢印中“曼”字的聲旁“冒”,有時又可以寫得與“憲”字的上部“□”一樣。李家浩先生進而指出,“‘憲’、‘曼’二字古音相近。上古音‘憲’屬曉母元部,‘曼’屬明母元部,二字韻部相同,曉、明二母關係密切,如‘每’、‘勿’二字屬明母,而从‘每’、‘勿’得聲的‘悔’、‘侮’、‘忽’、‘笏’等字屬曉母,即其例子。因此可以把寫作从‘冒’聲的‘憲’看作从‘曼’省聲”。①李家浩:《先秦古文字與漢魏以來俗字》,《中國語言學》第6輯,山東教育出版社2012年。收入《安徽大學漢語言文字研究叢書·李家浩卷》,安徽大學出版社2013年,第377—394頁。此據後者第387頁引述。很明顯,李家浩先生在這個問題上的看法與《里耶秦簡牘校釋》及本文一致。

受上述看法的啟發,我們在一篇小文中曾經提出:馬王堆漢墓帛書《十六經·雌雄節》所謂“憲敖驕居,是胃雄節”(35/112行,局部照片見圖三)的“憲”字,②裘錫圭主編:《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》第1册第132—133頁。寫法與上論張家山漢簡《奏讞書》所謂“䜢”字的右邊一致,它固然可以像整理者那樣隸定爲“憲”,但若隸定爲从“冒”的“”,也同樣合適。此“”字,可以分析爲“从心,冒聲”或“从心,曼省聲”,亦即“慢”字的異構。帛書“敖”,即“慢傲”。“慢傲”一詞亦見於古書,用法與“傲慢”一致。③劉樂賢:《釋馬王堆帛書〈十六經〉的“憲敖”》,《古文字研究》第31輯,中華書局2016年,第463—467頁。將上引馬王堆漢墓帛書一段釋作“(慢)敖(傲)驕居(倨),是胃(謂)雄節”,文通字順,甚爲合理。

結合“”字在秦漢簡帛中單用或作聲旁用時的情況看,將上引里耶秦簡和張家山漢簡中所謂“䜢”字改釋爲左“言”右“”,分析爲“从言,聲”或“从言,慢省聲”,將其看作“謾”字的異構,應當是很合理的意見。

總之,上述里耶秦簡和張家山漢簡中的“䜢”字,既可以看作“謾”的訛寫,也可以看作“謾”的異構。在這兩種説法當中,我們目前更傾向於後一種。

二、五一廣場東漢行政文書中的“謾”字

在新近出版的《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》中也有“謾”字,但被訛寫成了一個以往在秦漢簡牘中没有出現過的“等”字。“等”字在《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》中共出現兩次,分别見載於該書的第五八號和第一四六號。

第五八號説:

被崇財。主不如赦辤。赦巧弄等辤,留落主者吏,欲蒙交(僥)幸,當案正以前處赦罰。謹傅議解左,唯廷謁傅前解。宫、就、文職事留遲,惶恐叩頭死罪死罪敢言之。④長沙市文物考古研究所等:《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》,中西書局2015年,第21、81、165頁。(CWJ1③∶325-2-17,參看圖四)

第一四六號説:

之湘西推求伯,時伯在輔所。與綱、建俱還,伯便詣縣,孟、次辟(避)側不問。福鞕(鞭)元、毆世、詭伯,無所隱切,即綱、建、申等證。案:福,吏;孟,負伯錢;次,等辤。告①長沙市文物考古研究所等:《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》第50、110、222頁。(CWJ1③《説文解字》:“願詞也。从丂,寍聲。”許慎:《説文解字》第96頁。∶261-105,參看圖五)

從照片看,兩件文書中的“等”字都寫作左“言”右“寧”,整理者釋作“等”是準確的。“等”字古書少見,整理者在第五八號的注釋中説:

等,《廣雅·釋言》:“諂也。”②長沙市文物考古研究所等:《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》第165頁。

今按,五一廣場東漢簡第五八號、第一四六號所載,皆爲涉及追究法律責任的行政文書,其中用含義爲“諂”的“等”字去指控或判決涉案當事人,似乎不太合理。我們認爲,這個“等”字可能是“謾”字的訛寫。

從照片看,這個“等”字的右部明顯是“寧”,不是“曼”。“寧”字作上“寍”下“丂”,③與“謾”字的右邊“曼”作上“冒”下“又”區别本很明顯。但是,到秦漢時期的文字材料中,有些“寧”字上部“寍”中的“心”已經訛變成兩横,“皿”的最下一筆也可以不向左右出頭(參看表二)。這樣,“寧”字的上部就變得與上述“曼”字或“憲”字的上部完全一致了。而秦漢時期“曼”字的下部已經訛變爲“寸”,與“寧”字的下部也很接近。因此,“曼”、“寧”兩字有時會因形近而訛混。例如,居延新簡EPT51∶288號正、背兩面都提到一個人名,整理者釋作“曼卿”(參看圖六)。④甘肅省文物考古研究所等:《居延新簡》,中華書局1994年,上册第84頁,下册第183頁;李迎春:《居延新簡集釋(三)》,甘肅文化出版社2016年,第260、490頁。細察照片,背面“卿”前一字的下部作“寸”,釋“曼”準確。但正面“卿”前一字的下部寫作“丁”形,其實釋“寧”更爲合適。從漢代人取名字的習慣看,以“曼卿”爲字較爲常見。可見,這一支簡的正面是將“曼”字訛寫成了“寧”字。居延漢簡100·10號的殘存文字爲“元年七月己丑父死取曼〈寧〉□”(參看圖七),⑤簡牘整理小組:《居延漢簡(壹)》第274頁。其中“曼”字諸家都根據文義直接釋作“寧”。但從字形看,該字下部明顯作“寸”,其實應當釋作“曼”。從文例看,這個“曼”字顯然是“寧”字的訛寫。這兩個例子可以説明,“曼”、“寧”二字在某些漢代人的筆下確實容易訛混。馬王堆漢墓帛書《春秋事語》十六“魯桓公與文姜會齊侯于樂”章提到一個叫“醫寧”的人,整理者已經指出此人在《管子》中作“豎曼”,①馬王堆漢墓帛書整理小組:《馬王堆漢墓帛書[叁]》,文物出版社1983年,釋文注釋部分第20頁(注釋四)。裘錫圭先生解釋説:“‘醫’與‘豎’,‘寧’與‘曼’,古隸皆相近。”②裘錫圭:《裘錫圭學術文集》第二卷,復旦大學出版社2012年,第434頁(注釋5)。這也是“曼”、“寧”二字因形近而訛混的一個例子。

表二 漢簡中“寧”字上部訛變例

傳世文獻中“曼”、“寧”二字因形近而訛混的例子更多,也可以爲此提供佐證。《史記·秦本紀》:“竫公子立,是爲寧公。”《集解》引徐廣曰:“一作‘曼’。”⑦司馬遷:《史記》,中華書局1959年,第180頁,第181頁(注釋九)。《史記·秦本紀》:“攻汾城,即從唐拔寧新中。”《集解》引徐廣曰:“一作‘曼’。此趙邑也。”⑧司馬遷:《史記》第214頁,第218頁(注釋四六)。《史記·晉世家》:“晉侯子寧族,是爲武侯。”《索隱》:“《系本》作‘曼期’,譙周作‘曼旗’也。”⑨司馬遷:《史記》第1636頁,同頁注釋二。《史記·樊酈滕灌列傳》:“因擊陳豨與曼丘臣軍,戰襄國,破柏人,先登,降定清河、常山凡二十七縣,殘東垣,遷爲左丞相。”《集解》引徐廣曰:“曼,一作‘甯’字。”⑩司馬遷:《史記》第2657頁,第2658頁(注釋四)。最後一例中的“曼”字,很可能是先與“寧”訛混,“寧”後來又被抄寫成同音的“甯”字。

既然“曼”與“寧”有時會因形近而訛混,則五一廣場東漢簡將“謾”字訛寫作“等”字,也就是意料之中的事情了。

對於“謾”字訛寫成“等”的過程,似乎還可以多作一些猜測。如上文所説,由於“曼”和“憲”在秦漢時期形、音皆近,因而導致“謾”字有時可以寫成“䜢”字模樣。而“憲”字在古書的傳抄過程中,又很容易與“寧”字訛混。這裏面最有名的一個例子,就是秦憲公古書或訛寫作“寧公”。此人在《史記》的《秦始皇本紀》中作“憲公”,①司馬遷:《史記》第285頁。在《秦本紀》和《十二諸侯年表》中卻寫作“寧公”。②司馬遷:《史記》第180、552頁。清代學者梁玉繩在考證《秦本紀》的“寧公”時説:“《始皇紀》末《秦紀》作‘憲公’,《人表》同,即《索隱》于《秦紀》引《秦本紀》亦作‘憲公’,則‘寧’字以形近致訛,此與《年表》竝當改爲‘憲公’。徐廣謂‘寧一作曼’,非。”③梁玉繩:《史記志疑》,中華書局1981年,第123頁。1978年在陝西寶雞縣太公廟村發現的秦公鐘、秦公鎛銘文作“憲公”,④盧連成、楊滿倉:《陝西寶雞縣太公廟村發現秦公鐘、秦公鎛》,《文物》1978年第11期,第1—5頁。證明梁玉繩等人的意見是正確的。在敦煌漢簡中,也有將“寧”字寫得很像“憲”的情況,如馬圈灣漢簡1186號正、背面抄有如下一段文字:

玉門千秋隧長敦煌武安里公乘吕安漢,年卅七歳,長七尺六寸,神爵四年六月辛酉除,功一勞三歳九月二日,其卅日父不幸死寧,定功一勞三歳八月二日,訖九月晦庚戌,故不史,今史。⑤張德芳:《敦煌馬圈灣漢簡集釋》,甘肅文化出版社2013年,第177、357、668頁。

簡背面(局部照片見圖八)“寧”字的下部寫得很像“心”,其上部也與“寍”的通常寫法存在差異,以致學者多將其釋作“憲”字。⑥吴礽驤等:《敦煌漢簡釋文》,甘肅人民出版社1991年,第122頁;甘肅省文物考古研究所:《敦煌漢簡》,中華書局1991年,第264頁;張德芳:《敦煌馬圈灣漢簡集釋》第668頁。但從文義看,此字本來應當是“取寧”、“予寧”、“告寧”的“寧”字。吕安漢因父親去世需回家奔喪而告假一月,故簡文用“寧”字表示“取寧”的意思。這一例子説明,“寧”字在某些漢代人的筆下確實會寫得很像“憲”字,或者説會訛寫成“憲”字。上引古書及漢簡中的例子表明,“憲”與“寧”兩字在古代容易訛混。如上文所説,“謾”字在秦漢時期既然可以寫得像“䜢”字,當然也有可能在此基礎上再訛寫成“等”字。

出土文獻和傳世文獻中的實例已足以説明,“曼”、“憲”、“寧”三字在古代確實會因形近而發生訛混。上引秦憲公的“憲”字,古書或作“寧”,或作“曼”,就是一個最好的例子。既然古人可以將“曼”字訛寫成“寧”,則上論五一廣場東漢簡中的兩個“等”字,當然也有可能是“謾”字的訛寫。

從文例看,將上述五一廣場東漢簡中的兩個“等”字看作“謾”字的訛寫,也非常合理。兩件行政文書中的“等〈謾〉辤(辭)”二字都是連用,而“謾辭”連用正好也見於古書。《史記·南越列傳》:“使人函封漢使者節置塞上,好爲謾辭謝罪,發兵守要害處。”①司馬遷:《史記》第2974頁。《吴越春秋·勾踐入臣外傳第七》:“大夫計韦华哌曰:今君王國於會稽,窮入於吴,言悲辭苦,羣臣泣之。雖則恨悷之心,莫不感動。而君王何爲謾辭譁説,用而相欺?臣誠不取。”②周生春:《吴越春秋輯校匯考》,上海古籍出版社1997年,第115頁。上引金關漢簡73EJT37∶1429號A面“辭謾若令辭者罰金一斤”中的“辭謾”,③甘肅簡牘博物館等:《肩水金關漢簡(肆)》中册,第217頁。也應與“謾辭”意思相同。五一廣場東漢簡第五八號的“赦巧弄等辤”,是指責赦這個人故意不説實話。第一四六號的“等辤”,也是在指責次這個人説話不實。總之,將“等”當作“謾”的訛寫,在兩件文書的上下文中顯得甚爲通暢,并且也很符合行政文書的用字習慣。這也有助於説明,將兩件行政文書中的“等”字當作“謾”的訛寫,是很合理的。

三、“謾”與“詑”在秦漢行政文書中的使用情況

最後要指出的是,在里耶秦簡一件反映秦始皇統一全國後推行“書同文字”政策的木方④參看陳侃理:《里耶秦方與“書同文字”》,《文物》2014年第9期,第76—81頁;臧知非:《從里耶秦簡看“書同文字”的歷史内涵》,《史學集刊》2014年第2期,第27—31頁。裏面也出現了“謾”字。這件木方除涉及統一文字字形和用法規範方面的内容以外,還對一些制度或名物的稱謂作了規定,其中一行文字作:

更詑曰謾。⑤湖南省文物考古研究所:《里耶秦簡[壹]》彩版第14頁,圖版第68頁。

這牽涉到如何使用“謾”這一法律用語,與秦代的文書行政關係密切。木方中的“謾”字,整理者原釋作“讂”。⑥湖南省文物考古研究所:《里耶秦簡[壹]》釋文第33頁。張春龍、龍京沙先生在一篇文章中曾經將其釋作“謾”,并注釋説:“謾,簡文模糊,據字形或可釋‘讂’,但與‘詑’義不合。”⑦張春龍、龍京沙:《湘西里耶秦簡8-455號》,《簡帛》第4輯,上海古籍出版社2009年,第12頁。《里耶秦簡牘校釋》也釋作“謾”。⑧陳偉主編:《里耶秦簡牘校釋(第1卷)》第156頁,第157頁(校釋二)。從照片看,該字的字形確實較爲模糊,但據其輪廓并結合文義考慮,釋“謾”之説應屬可信。“詑”與“謾”是同義詞。“詑”字在《説文解字》中正好排在“謾”字的前面,許慎的解釋是“沇州謂欺曰詑,从言,它聲”。①許慎:《説文解字》第48頁。按照許慎的説法,“詑”似乎只是一個方言詞。有的研究者受此影響,也將“詑”只當作方言詞看待。②如楊奉聯:《漢語“欺騙”概念域歷時演變與共時分佈研究》,碩士學位論文,浙江大學2012年,第15頁。但從古書“詑”、“謾”兩字連用的情況看,許慎的説法恐怕不盡符合實際。《急就篇》卷四:“謾訑首匿愁勿聊。”③訑,“詑”的異體字。《集韻·戈韻》:“詑,《説文》‘沇州謂欺曰詑’。故从也。”又説:“詑,欺也。或作訑。”又説:“詑,上〈土〉和切,欺也。或从也,俗从他。”趙振鐸:《集韻校本》上册,上海辭書出版社2012年,第424、425、427頁。顔師古注:“謾訑,巧黠不實也。”王應麟補注:“謾訑,欺也。”④史游:《急就篇》第308頁,王雲五主編:《叢書集成初編》本,商務印書館1936年。《淮南子·説山》:“媒但者,非學謾他,但成而生不信。”王念孫《讀書雜志》説:“他與詑同,謾詑,詐欺也。”⑤張雙棣:《淮南子校釋(增訂本)》,北京大學出版社2013年,第1743頁,第1748頁(注釋二五)。《楚辭·九章·惜往日》:“或忠信而死節兮,或訑謾而不疑。”洪興祖補注:“訑、謾,皆欺也。”⑥洪興祖:《楚辭補注》,中華書局1983年,第152頁。《西京雜記》卷四:“京兆有古生者,學縱横、揣磨、弄矢、揺丸、樗蒲之術,爲都掾史四十餘年,善訑謾。二千石隨以諧謔,皆握其權要,而得其懽心。”⑦周天游校注:《西京雜記》,三秦出版社2005年,第209頁。正因爲“詑”與“謾”是同義詞,秦政府才有可能作出用“謾”取代“詑”的規定。

從目前能夠見到的材料看,秦代用“謾”取代“詑”的規定在當時的行政文書中已經得到了較好的執行。如上文所述,“謾”字在里耶秦簡、張家山漢簡、居延漢簡、金關漢簡、五一廣場東漢簡中都有出現,卻不見於一般認爲是抄寫在秦統一全國之前的睡虎地秦簡之中。相反,睡虎地秦簡《封診式》的“訊獄”部分兩次出現了“詑”字,并且其用法明顯與“謾”字相似:

凡訊獄,必先盡聽其言而書之,各展其辭,雖智(知)其詑,勿庸輒詰。其辭已盡書而毋(無)解,乃以詰者詰之。詰之有(又)盡聽書其解辭,有(又)視其它毋(無)解者以復詰之。詰之極而數詑,更言不服,其律當治(笞)諒(掠)者,乃治(笞)諒(掠)。治(笞)諒(掠)之必書曰:爰書:以某數更言,毋(無)解辭,治(笞)訊某。⑧陳偉主編:《秦簡牘合集(壹)》,武漢大學出版社2014年,第284、741、1091—1092頁。(2-5)

抄寫於秦統一之前的睡虎地秦簡用“詑”字,抄寫在秦統一之後的里耶秦簡用“謾”字,恰好與秦統一全國後“更詑曰謾”的規定相合。

除睡虎地秦簡以外,“詑”字在嶽麓書院藏秦簡及張家山漢簡中的奏讞文書裏面也出現過。嶽麓書院藏秦簡中“詑”字用法最爲清楚的一例見於“學爲僞書案”,其相關文字是:

學恐,欲去亡,有(又)撟(矯)爲私書,自言胡陽固所,詑曰:學實馮毋擇子。①朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》,上海辭書出版社2013年,第68、229頁。(228-229)

這裏面的“詑”字,用法也明顯與“謾”字相似。據簡文自身記載,“學爲僞書案”發生在秦王政“廿二年”,②朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第65、223頁。參看該書第232頁注釋一、注釋三。其時尚無“更詑曰謾”的規定,故記載該案的簡文用的是“詑”字。

嶽麓書院藏秦簡“芮盗賣公列地案”的70號簡及“同、顯盗殺人案”144號簡中也各有一個“詑”字,③朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第23、131、45、179頁。雖然其用法很可能與“謾”字相似,但因其所在文句缺字太多,這裏就不詳細引述了。據學者分析,“芮盗賣公列地案”發生在秦王政二十二年,④參看朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第138頁注釋三、注釋六。其時尚無“更詑曰謾”的規定,故記載該案的簡文用的也是“詑”字。“同、顯盗殺人案”的發生時間不詳,但其中兩次出現“黔首”一詞(147簡、148簡,⑤朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第180、181頁。局部照片見圖九),説明案件很可能發生在秦統一之後。不過,整理者已經指出,這兩處“黔首”的抄寫非常特别,并進而推測此簡册的抄寫情況可能比較複雜。整理者在談到147號簡的“同、顯 大害也”句時説:“‘顯’字與‘大’字之間有大約一個字大小的空白處,紅外綫圖版可以隱隱約約看到墨跡。據簡167‘民大害殹(也)’文例,疑空白處原有‘民’字。簡148‘此黔首大’四字的字距與前後文不同,似乎是將‘黔首’兩字擠到一個字大小的簡面上。此兩處疑爲秦統一全國後所修改。”⑥朱漢民、陳松長主編:《嶽麓書院藏秦簡(叁)》第182頁注釋十三。整理者的意見大致是説,此一簡册本來寫成於秦統一之前,到秦統一之後有人有意將其中的“民”字修改爲當時規定用法中的“黔首”。如此説可信,則在這篇簡文初次抄寫的時候也尚無“更詑曰謾”的規定,故簡文用的仍是“詑”字。到秦統一之後,這篇簡文中的“民”字被人有意修改成了“黔首”,而“詑”字則成了没有改盡的漏網之魚。

“詑”字在張家山漢簡《奏讞書》的案例二〇中出現過兩次,其用法也與“謾”字相似:

異時魯法:盗一錢到廿,罰金一兩;過廿到百,罰金二兩;過百到二百,爲白徒;過二百到千,完爲倡。有(又)曰:諸以縣官事詑其上者,①《奏讞書》案例二〇中的兩個“詑”字,整理者都釋作“訑(詑)”,此從《二年律令與奏讞書》直接釋作“詑”。參看彭浩、陳偉、工藤元男主編:《二年律令與奏讞書:張家山二四七號漢墓出土法律文獻釋讀》,上海古籍出版社2007年,第373頁(注釋三)。以白徒罪論之。有白徒罪二者,駕(加)其罪一等。白徒者,當今隸臣妾;倡,當城旦。今佐丁盗粟一斗,直(值)三錢,柳下季爲魯君治之,論完丁爲倡,奏魯君。君曰:盗一錢到廿錢罰金一兩,今佐丁盗一斗粟,直(值)三錢,完爲倡,不已重虖(乎)?柳下季曰:吏初捕丁來,冠鉥(鷸)冠,臣案其上功牒,署能治禮。(儒)服,夫(儒)者君子之節也,禮者君子學也,盗者小人之心也。今丁有宵(小)人心,盗君子節,有(又)盗君子學,以上功再詑其上,有白徒罪二,此以完爲倡。君曰:當(哉)!②張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第67、226—227頁。(174-179)

張家山漢簡《奏讞書》雖然抄成於漢初,但其案例二〇記載的是“異時魯法”,屬於秦統一全國之前的魯國法律。魯國的法律文獻中使用“詑”字,當然很好理解。張家山漢簡《奏讞書》收録這條“異時魯法”時,仍然保持其原來使用“詑”字的面貌,也不足爲怪。

張家山漢簡《奏讞書》中還有一處與“詑”字有關的記載,這裏也應提及。《奏讞書》案例一六的84號簡説:“信恐其告信,信即與蒼謀,令賊殺武,以此不窮治甲之它。”③張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第59、220頁。其中的“它”字,整理者讀爲“詑”。④參看張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第220頁,第221頁(注釋一四)。從文例看,這一意見可信。據學者研究,這一案例發生在漢高祖六年。⑤張家山二四七號漢墓竹簡整理小組:《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]》第220頁注釋一;李學勤:《〈奏讞書〉解説(上)》,《文物》1993年第8期,第26—31頁,後以《〈奏讞書〉初論》爲名收入氏著《簡帛佚籍與學術史》,江西教育出版社2011年,第200—211頁。此例説明,漢初的司法文書仍有偶爾使用“詑”字的情況。西漢前期的人在製作或抄録司法文書時,不再嚴格執行秦“更詑曰謾”的規定,這也易於理解。不過,在目前所見西漢中後期及東漢時期的行政文書中,再也見不到使用“詑”字的情況了。

從目前所見秦漢時期的行政文書看,秦代“更詑曰謾”的規定應當説已經得到了較好的執行。當然,目前能夠見到的秦漢行政文書數量畢竟有限,這一問題仍有待以後更多資料發表後再作仔細分析。這裏可以補充的是,在傳世文獻殘存的漢代法律文獻中也已經見不到“詑”字了。前文已經説過,沈家本、程樹德等前輩學者曾經輯録過傳世文獻中的漢律遺文。他們輯録的這些漢律遺文,其實并非全是漢代律令,只能看作廣義的漢代法律文獻,其中不少材料應出自當時的行政文書。“謾”字在這些遺文中曾多次出現,沈家本、程樹德爲此專門設有題爲“謾”或“欺謾”的條目;①沈家本:《漢律摭遺·賊律二·欺謾》“謾”,《歷代刑法考附寄簃文存》第1436頁。程樹德:《漢律考三》“欺謾(賊律)”,《九朝律考》第54頁。而“詑”字在這些遺文中,卻迄今未曾發現。這種情況的形成,當然與秦統一後“更詑曰謾”規定的推行有關。

結合目前所見出土文獻和傳世文獻的記載可以看出,秦統一全國後“更詑曰謾”的規定在當時的行政過程中已經得到了較好的執行,并且對秦漢行政文書的製作産生了實際影響。

以上的討論表明,秦統一全國以後對行政文書的用字作過一些明確現定。這些規定如“更詑曰謾”之類,在秦代的文書製作中已經得到執行,并基本上延續到了漢代。秦漢時期政府對文書製作的管理、控制及其效果,由此可見一斑。同時,我們也注意到秦漢時期的文書製作因爲數量龐大,且多出自基層文吏之手,其中俗寫或不符合規範的現象仍然難免存在。如本文所述,將法律術語“謾”寫得像“䜢”,或錯寫作“等”,就是明顯的例子。由此可知,一方面政府對文書用字的規定在當時的文書製作中確實起到了指導性作用,另一方面基層書吏們不符合規範的寫法仍然難以避免。以後我們閲讀秦漢行政文書時應當注意這種複雜情形,以儘量接近當時實際。

附記:本文曾在“簡牘與戰國秦漢歷史:中國簡帛學國際論壇2016”宣讀。撰寫初稿時蒙陳偉教授提供資料,修改過程中又蒙宋華强先生和劉大雄學棣提供意見,在此一并致謝。作者,2016年4月。

圖一

圖二

圖三

圖四

圖五

圖六

圖七

圖八

圖九